История Покровского собора (Храма Василия Блаженного). Справка

Уже к осени 1559 г. собор был в основном завершен. В праздник Покрова Богоматери освятили все церкви, за исключением центральной, так как «болшая церковь средняя Покров того году не совершена».

Освящение Покровской церкви и, соответственно, всего собора произошло 12 июля (29 июня по старому стилю) 1561 года. Освящал храм митрополит Макарий.

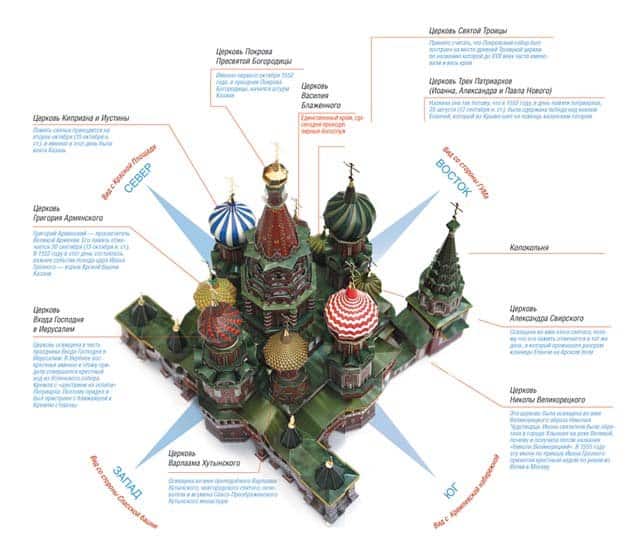

Каждая церковь собора получила свое посвящение. Восточная церковь была освящена во имя Святой Живоначальной Троицы. Исследователи до сих пор ищут ответ, почему эта церковь получила свое название. Существует несколько гипотез. Известно, что в честь «Святой Живоначальной Троицы» в 1553 г. был основан монастырь в покоренной Казани. Предполагают также, что на месте Покровского собора первоначально стояла деревянная Троицкая церковь, давшая наименование одному из приделов будущего храма.

Четыре боковых придела освящены в честь святых, в дни памяти которых совершались важнейшие события Казанского похода: Киприана и Иустины (2 (15) октября – в этот день завершился штурм Казани), Григория, просветителя Великой Армении (в день его памяти 30 сентября (13 октября) произошел взрыв Арской башни г. Казани), Александра Свирского (в день его памяти 30 августа (12 сентября) была одержана победа над войском царевича Епанчи, спешившего из Крыма на помощь татарам), Трех Патриархов Константинопольских Александра, Иоанна и Павла Нового (поминаемых также 30 августа).

Еще три придела посвящены Николаю Великорецкому, Варлааму Хутынскому и празднику Входа Господня в Иерусалим. Центральный престол назван в честь Покрова Богородицы, так как 1(14) октября в день этого праздника, символизировавшего заступничество Матери Божией за христианский род, начался главный штурм Казани. По наименованию центральной церкви и был назван весь собор.

Приставка «на Рву», встречающаяся в летописных свидетельствах о соборе, связано с тем, что через всю площадь, названную впоследствии Красной, вдоль кремлевской стены c XIV века шел глубокий и широкий оборонительный ров, который был засыпан в 1813 г.

Собор имел необычную архитектурную композицию — 9 самостоятельных храмов были построены на едином основании – подклете – и соединены между собой внутренними сводчатыми переходами, окружающими центральный храм. Снаружи все церкви были окружены первоначально открытой галереей-гульбищем. Центральная церковь завершалась высоким шатром, приделы были перекрыты сводами и увенчаны куполами.

Ансамбль собора дополняла трехшатровая открытая звонница, в арочных пролетах которой висели массивные колокола.

Первоначально Покровский собор венчали 8 больших куполов и маленькая главка над центральным храмом. Чтобы подчеркнуть значимость строительного материала, а также уберечь собор от атмосферных воздействий, все его стены снаружи были расписаны в красно-белых тонах. Роспись имитировала кирпичную кладку. Материал первоначального покрытия куполов остается неизвестен, так как они были утрачены во время опустошительного пожара 1595 г.

Храм Василия Блаженного: интересные факты

В 1561 году была освящена одна из самых известных церквей России — Покровский собор, или, как его называют иначе, храм Василия Блаженного. Портал «Культура.РФ» вспомнил интересные факты из истории его создания.

Храм Василия Блаженного. 1555–1561. Фотография: tournavigator.net

Храм Василия Блаженного. 1555–1561. Фотография: tournavigator.netХрам-памятник

Покровский собор — это не просто церковь, а храм-памятник, возведенный в честь присоединения Казанского ханства к Русскому государству. Главная битва, в которой русские войска одержали победу, произошла в день Покрова Пресвятой Богородицы. И храм был освящен в честь этого христианского праздника. Собор состоит из отдельных церквей, каждая из которых также освящена в честь праздников, в которые происходили решающие бои за Казань, — Троицы, Входа Господня в Иерусалим и других.

Грандиозная стройка в рекордные сроки

Изначально на месте собора стояла деревянная Троицкая церковь. Вокруг нее во время походов на Казань возводились храмы — они отмечали громкие победы русского войска. Когда Казань окончательно пала, митрополит Макарий предложил Ивану Грозному перестроить архитектурный ансамбль в камне. Он хотел окружить центральный храм семью церквями, но ради симметрии количество увеличили до восьми. Так, на одном основании были построены 9 самостоятельных храмов и звонница, их соединяли сводчатые переходы. Снаружи церкви были окружены открытой галереей, которую называли гульбищем — это была своеобразная церковная паперть. Каждый храм увенчали собственным куполом с неповторимым рисунком и оригинальной отделкой барабана. Грандиозное по тем временам сооружение высотой 65 метров строили всего шесть лет — с 1555 по 1561 год. Вплоть до 1600 года это было самое высокое здание Москвы .

Храм в честь прорицателя

Хотя официальное название собора — собор Покрова на Рву, все знают его как храм Василия Блаженного. По преданию, известный московский чудотворец собирал деньги на строительство храма, а потом был похоронен у его стен. Юродивый Василий Блаженный ходил по московским улицам босым, почти без одежды практически весь год, проповедовал милосердие и помощь ближним. Ходили легенды и о его провидческом даре: говорят, он предсказал московский пожар 1547 года. Сын Ивана Грозного Федор Иоаннович распорядился построить церковь, посвященную Василию Блаженному. Она стала частью Покровского собора. Церковь была единственным храмом, который работал всегда — круглый год, и днем, и ночью. Позже по ее названию прихожане начали и собор называть собором Василия Блаженного.

Луи Бишбуа. Литография «Церковь Василия Блаженного»

Виталий Графов. Московский чудотворец Блаженный Василий. 2005

Царская сокровищница и аналой на Лобном месте

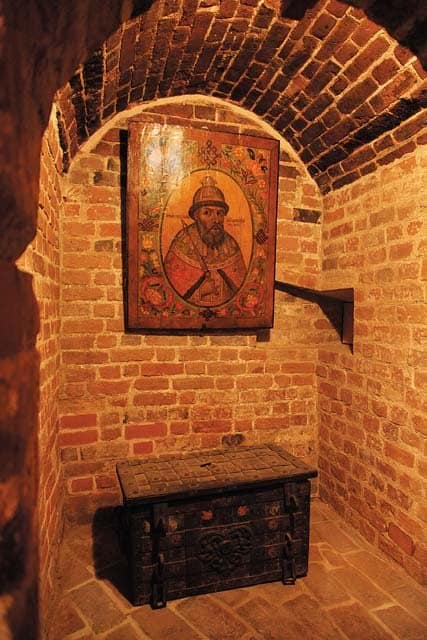

В соборе нет подвальных помещений. Вместо них построили общее основание — перекрытый сводами подклет без поддерживающих столбов. Вентилировался он через специальные узкие отверстия — продухи. Изначально помещение использовали как склад — там хранилась царская казна и ценности некоторых богатых московских семей. Позже узкий вход в подклет заложили — его нашли лишь во время реставрации 1930-х годов.

Читайте также:

При своих колоссальных внешних размерах, внутри Покровский собор совсем невелик. Возможно, потому, что изначально он строился как мемориальный памятник. Зимой собор и вовсе был закрыт, так как не отапливался. Когда в храме начали проводить службы, особенно по большим церковным праздникам, внутри помещалось очень мало людей. Тогда аналой переносили на Лобное место, а собор будто служил громадным алтарем.

Русский зодчий или европейский мастер

До сих пор доподлинно неизвестно, кто построил храм Василия Блаженного. У исследователей есть несколько вариантов. Один из них — собор возвели древнерусские зодчие Постник Яковлев и Иван Барма. По другой версии, Яковлев и Барма были на самом деле одним человеком. Третий вариант гласит, что автором собора стал иностранный архитектор. Ведь композиция храма Василия Блаженного не имеет аналогий в древнерусском зодчестве, а вот в западноевропейском искусстве найти прототипы здания можно.

Кем бы ни был архитектор, существуют печальные легенды о его дальнейшей судьбе. Согласно им, когда Иван Грозный увидел храм, то был поражен его красотой и велел ослепить зодчего, чтобы тот никогда и нигде не повторил свою величественную постройку. Другая легенда гласит, что строителя-иностранца и вовсе казнили — по той же причине.

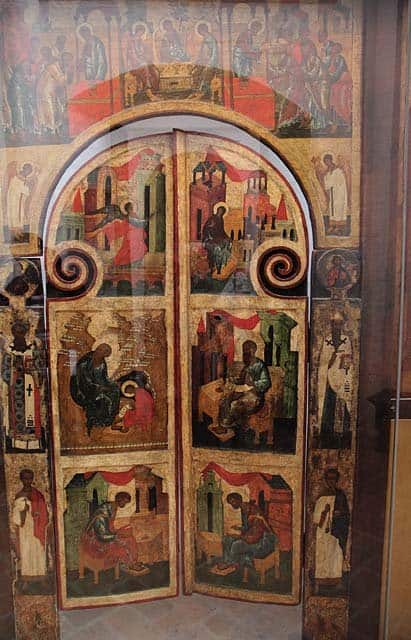

Иконостас с заворотом

Иконостас для собора Василия Блаженного создали в 1895 году по проекту архитектора Андрея Павлинова. Это так называемый иконостас с заворотом — он настолько велик для небольшого храма, что продолжается на боковых стенах. Его украшают старинные иконы — Богоматерь Смоленская XVI века и образ святого Василия Блаженного, написанный в XVIII веке.

Также храм декорирован росписями — они созданы на стенах здания в разные годы. Здесь изображены Василий Блаженный, Богородица, главный купол украшен ликом Спаса Вседержителя.

Иконостас в соборе Василия Блаженного. 2016. Фотография: Vladimir d’Ar

Памятник «Зодчим Казанского кремля». Авторы: А.В. Головачева, В.А. Демченко и Р.М. Забирова. 2003. Фотография: livejournal.com

«Лазарь, поставь на место!»

Собор несколько раз едва не разрушили. Во время Отечественной войны 1812 года здесь разместились французские конюшни, а после храм и вовсе собирались взорвать. Уже в советское время сподвижник Сталина Лазарь Каганович предлагал разобрать собор, чтобы на Красной площади стало больше места для парадов и демонстраций. Он даже создал макет площади, и здание храма с нее легко снималось. Но Сталин, увидев архитектурный образец, сказал: «Лазарь, поставь на место!»

Автор: Лидия Утёмова

Собор Василия Блаженного — зашифрованный образ погибшей мечети

Барма и Постник. Один или вдвоем?

До сих пор до конца неизвестно, кто же построил храм. Согласно легенде архитекторами были русские зодчие Барма и Постник, хотя некоторые историки склонны считать, что это был один человек — Иван Яковлевич Барма, которого прозвали Постником за то, что он держал строгий пост. Отчасти свою популярность храм приобрел благодаря легенде, известной любому школьнику. Когда зодчий представил макет собора Ивану Грозному, тот был восхищен красотой здания, он спросил мастера: может ли он построить другой, подобный, или ещё более прекрасный храм? «Могу»‘, — ответил архитектор. «Ты лжешь!» — вскричал Иван Грозный и велел ослепить его, чтобы Храм Василия Блаженного остался единственным в Русском царстве.

Соколиные очи

Кололи им шилом железным,

Увидеть они не могли,

Их клеймили клеймом,

Их секли батогами, болезных,

И кидали их,

Темных,

На стылое лоно земли.

1938г. Д.Кедрин.

Историки утверждают, что опровержение этой легенды может служить то, что имя Постника в дальнейшем встречается в летописи в связи с созданием других значительных архитектурных сооружений.

Зашифрованный образ погибшей мечети

Существует много легенд о Покровском соборе. Согласно одной из них, храм является неточной копией мечети Кул-Шарифа в Казани. Когда армия Ивана Грозного штурмовала город, царь был рассержен сопротивлением жителей, он велел снести красивую мечеть тут же после удачного штурма. Золоченые главы мечети, по преданию, на двенадцати подводах увезли в Москву. Собор Василия Блаженного, возведенный в честь покорения Казани, несет в себе зашифрованный образ погибшей мечети. Восемь глав московского храма повторяют восемь минаретов Кул-Шарифа, а девятый как символ победы господствует над ними. Историки не могут до конца отрицать эту легенду, ведь предположительно зодчий одновременно работал тогда и на Красной площади, и в Казани, где возводил новые стены Кремля.

Исследователи архитектуры Покровского собора не раз подчеркивали, что это был не просто обетный храм (то есть построенный по данному обету), а его замысел не исчерпывался благодарением за казанскую победу.

Собор должен был стать храмом прославления победы Московской Руси, он должен был увековечить память о погибших «за други своя» под стенами Казани, и, наконец, собор знаменовал собой одновременно высшую награду «в царствии небесном», которую должны были получить, по учению церкви, убитые, и воплощал представление о Москве как о «новом Иерусалиме» (мировом центре, несущем спасение православному миру). То есть Покровский собор, с одной стороны, осмыслялся как символ небесного града — Горнего Иерусалима, который был воплощен в нем через образы жизнерадостной, праздничной, «райской» архитектуры, а с другой стороны, как образ земного Иерусалима, соединявшегося с образом и реалиями Храма Гроба Господня. Именно Иерусалимом называют собор иностранцы, посетившие в 16 в. Московию и оставившие записки о своих путешествиях.

Уникальная архитектура Храма

Первоначально Покровский собор был несколько иным, чем мы видим его сейчас. Первой построили деревянную модель, а потом «перевели» ее в камень. Эта особенность отразилась и на архитектуре храма, которая напоминает ярусными башнями, шатрами и переходами северные деревянные церковки в карельской, архангельской, вологодской и костромской сторонах.

Ни один купол в этом соборе не повторяет другой. Один из них густо усеян золотистыми шишками, они как звезды на небе в темную ночь; на другом — по светлому полю бегут зигзагами алые пояса; третий напоминает очищенный апельсин с желтыми и зелеными дольками. Каждый купол украшен карнизами, кокошниками, окнами, нишами. В целом собор создает ощущение праздничности и нарядности. До конца 17 века, пока на территории Кремля не была построена колокольня Ивана Великого, собор Василия Блаженного являлся самым высоким зданием в Москве. Высота собора составляет 60 метров. Приделы соединены друг с другом системой переходов

Свой теперешний разноцветный вид храм обрел во второй половине XVIII века при Екатерине II. Тогда его реконструировали: снесли 16 маленьких глав вокруг башен, сохранив в основе восьмеричную символику, а шатровую колокольню соединили со зданием собора. Тогда же собор приобрел современную окраску и стал настоящим чудом.

Храм славен своими подземными ходами. Масштабное обследование храма произвели в 1924 году Д. П. Суховов и И. Я. Стеллецкий. Под приделом Иоанна Милостивого они обнаружили замурованную комнату, в полу которой виднелась глубокая яма (вскоре засыпанная).

Окна-бойницы найденной комнаты были заложены кирпичом. «В нижнем ярусе церкви вместо обычных окон — амбразуры, как со стороны реки, так и со стороны Красной площади […]. В лабиринте подвалов собора к амбразурам такие же подступы, как и для пушек в башнях Китай-города и любого из монастырей»,- писал И. Я. Стеллецкий.

Открытие это навело Стеллецкого на мысль о том, что в XVI веке нижняя часть собора Василия Блаженного была предназначена для ведения боя.

Десятая церковь — храм святого Василия — была пристроена в 1588 году. Так храм стал десятиглавым и получил своё второе, неофициальное название — собор Василия Блаженного.

Василий Христа ради юродивый

Согласно легенде Василий Блаженный, самый чтимый на Руси юродивый, сам собирал в полу деньги на будущий Покровский храм, приносил на Красную площадь и бросал их через правое плечо, и никто, даже воры, не трогали этих монет. А перед смертью, в августе 1552 года отдал их Ивану Грозному, который вскоре повелел строить на этом месте храм.

Василий родился в 1469 г., в московском подгородном селе Елохове. Родители его, крестьяне, отдали его в обучение сапожному мастерству. Трудолюбивый и богобоязненный юноша, повествует житие, Василий был удостоен дара прозрения, который обнаружился случайно. К хозяину Василия пришел человек заказывать сапоги и просил сделать такие, которые прослужили бы несколько лет. Василий при этом улыбнулся. На вопрос хозяина, что значит эта улыбка, Василий ответил, что человек, заказывавший сапоги на несколько лет, умрет завтра. Так действительно и случилось.

Василий, шестнадцати лет от роду, оставил хозяина и мастерство и начал подвиг юродства, который совершал 72 года, без крова и одежды, подвергая себя великим лишениям, отягчая тело веригами, которые и доныне лежат на его гробе. Житие Блаженного описывает, как он и словом и примером учил народ нравственной жизни.

С именем Василия Блаженного связано много легенд, историй и чудес. Например, однажды воры, заметив, что святой одет в хорошую шубу, подаренную ему боярином, задумали обманом выманить ее у него. Один из них притворился мертвым, а другие просили у Василия на погребение. Василий покрыл «мертвого» своею шубой, но, видя обман, сказал при этом: «буди же ты отныне мертв за лукавство твое; ибо писано: лукавии да потребятся». Обманщик действительно умер.

Говорят, что Блаженный летом 1547 г. пришел в Вознесенский монастырь на Остроге (ныне Воздвиженка) и пред церковью долго молился со слезами. Так он предвозвестил страшный московский пожар, который начался на следующий день именно с Воздвиженского монастыря. Царь Иван Васильевич Грозный чтил и боялся Блаженного, «яко провидца сердец и мыслей человеческих». Когда, незадолго до кончины, Василий впал в тяжкую болезнь, сам царь посещал его с царицей Анастасией. Василий скончался 2 августа 1552 года.

Царь сам с боярами нес его одр; митрополит Макарий совершал погребение. Тело Блаженного было похоронено на кладбище Троицкой церкви, что во Рву, там, где впоследствии построили Покровский собор.

С 1588 г. стали говорить о чудесах, совершающихся у гроба Блаженного Василия; вследствие этого патриарх Иов определил праздновать память чудотворца в день его кончины, 2 августа. Царь Феодор Иоаннович велел устроить в Покровском соборе придел во имя Василия Блаженного, на месте, где он был погребен, и соорудил для мощей его серебряную раку. Память Блаженного в Москве издревле праздновалась с большой торжественностью: служил сам патриарх и при богослужении присутствовал царь.

Сокровища Храма

Мощи Василия Блаженного — не единственная ценность Храма. Специально для него в XVIII в. были написаны три уникальные фасадные иконы, по сей день хранящиеся в соборе: «Знамение со святыми на полях», ее реплика и «Покров с предстоящими Василием и Иоанном Блаженными».

Икона «Знамение со святыми на полях» на восточной стороне церкви Троицы — самая ранняя, первой четверти XVIII в. По словам старосты собора В.Л.Белянкина, «изустное предание говорит, что эта икона была написана особенным искусством по сырой извести вместо масляных — составленных водою красок». У этой иконы есть предполагаемый автор — иконописец Тимофей Архипов, похороненный в 1737 г. у стен церкви Чуда Михаила Архангела собора московского Чудова монастыря.

Икона сразу стала почитаемой, а позднее считалась чудотворной. Это послужило причиной появления реплики с нее на деревянной основе, выполненной в 80-х гг. XVIII в. Отличаются иконы составом святых на полях. Икона поражает своими размерами — 2,84 х 2,84 м. Третья икона — «Покров с предстоящими Василием и Иоанном Блаженными» — имеет столь же большие размеры (2,6 х 3,8 м) и находится на южной стене колокольни Покровского собора.

Появление богородичных икон «Знамение» и «Покров» на стенах собора закономерно. Сюжеты Покрова и Знамения Богоматери несут в себе одну и ту же символическую нагрузку — заступничество Богоматери перед лицом врага, а также утверждение покровительства Богоматери православному народу.

Всего в соборе Василия Блаженного 9 иконостасов, в которых находится около 400 икон 16-19 веков, представляющих лучшие образцы новгородской и московской иконописных школ. Стены собора оформлены масляной живописью и фресками 16-19 веков. Помимо икон в соборе представлена портретная и пейзажная живопись 19 века, церковная утварь 16-19 веков. Среди особо ценных экспонатов — потир 17 века, принадлежавший царю Алексею Михайловичу.

Чудесные спасения

Необыкновенной красоты Храм неоднократно пытались снести, но всякий раз Храм чудом оставался стоять на месте. В 1812 г. Наполеон, покидая разоренную столицу России, приказал взорвать Покровский Собор вместе с Кремлем. Однако в спешке французы не успели сделать необходимое количество подкопов, и Кремль был подорван только в пяти местах — храмы остались невредимыми. Что же касается Покровского собора, то он не пострадал, так как дождь погасил зажженные фитили.

После революции Покровский собор еще один раз чудесно спасен. Его последний настоятель, протоиерей Иоанн Восторгов, особо ненавидимый большевиками, был расстрелян в 1919 г., а в 1929 г. храм был окончательно закрыт, колокола отданы в переплавку. В тридцатые годы Лазарь Каганович, преуспевший в разрушении храма Христа Спасителя, Казанского собора Кремля и других храмов Москвы, предложил снести и Покровский собор, чтобы расчистить место для парадов и демонстраций.

В народе существует предание, что он изготовил макет Красной площади со съемным Покровским собором и принес его Сталину. Доказывая, что храм мешает машинам и демонстрациям, он неожиданно для вождя сорвал храм с площади. Ошарашенный Сталин якобы произнес историческую фразу: «Лазарь, поставь на место»! Известный реставратор П. Д. Барановский посылал телеграммы Сталину с призывом спасти храм. Ходили слухи о том, что якобы Барановский, приглашенный по этому вопросу в Кремль, встал перед собравшимся ЦК на колени, умоляя не разрушать храм, и это подействовало. Правда, впоследствии Барановский получил немалый срок.

Храм стоит и остается истинным символом Москвы и России. «Известный всему свету этот памятник, — говорит историк И. Е. Забелин, — по своей оригинальности занял свое место и в общей истории зодчества и вместе с тем служит как бы типической чертой самой Москвы, особенной чертой самобытности и своеобразия, какими Москва, как старый русский город, вообще отличается от городов Западной Европы. В своем роде это такое же, если еще не большее, московское, притом народное диво, как Иван Великий, царь-колокол, царь-пушка. Западные путешественники и ученые исследователи истории зодчества, очень чуткие относительно всякой самобытности и оригинальности, давно уже оценили по достоинству этот замечательный памятник русского художества» («Черты самобытности в древнерусском зодчестве»).

Материал подготовлен интернет-редакцией www.rian.ru на основе информации Агентства РИА Новости и других источников

Кто построил собор Василия Блаженного — Рамблер/новости

Знаменитый красочный храм Покрова на Рву, одна из главных достопримечательностей Москвы, был возведён с 1555 по 1561 год в ознаменование взятия Казани русскими войсками в 1552 году. Он был освящён в честь праздника Покрова потому, что приступ русских войск к Казани начался в этот день. Мы привыкли воспринимать собор как единый, но на самом деле он состоит из десяти самостоятельных храмов. Отсюда такой причудливый, уникальный облик всего собора, или, лучше сказать, храмового комплекса.

Первоначально храмов было девять, причём именно центральный был в честь праздника Покрова Богородицы. Остальные восемь были посвящены какому-то празднику или святому, в чей день произошло то или иное достопамятное событие, связанное с осадой Казани. В 1588 году к комплексу была приделана церковь над захоронением известного московского блаженного Василия, и вот она-то лишь и имеет право называться в строгом смысле слова церковью Василия Блаженного. [С-BLOCK]

Итак, мы будем говорить о Покровском многоцерковном соборе, каким он строился в 1555-1561 гг. Во многих книгах и в наше время можно прочесть, что его строительством руководили два мастера: Барма и Посник. Есть, правда, версии, будто строительством руководили некие неизвестные итальянские мастера. Но она не имеет никакого документального подтверждения и никакой аргументации, кроме необычного вида собора. Н. М. Карамзин сгоряча назвал стиль Покровского собора «готическим», но это абсолютно неверно с искусствоведческой точки зрения, и только авторитет этого «первого русского историографа» позволяет некоторым до сих пор настаивать на иноземном авторстве самобытного храма Василия Блаженного.

Откуда взялось стойкое мнение, будто строительством руководили два мастера?

В 1896 г. священник Иван Кузнецов опубликовал выдержку из рукописного сборника, хранившегося тогда в Румянцевском музее. Сборник этот поздний, был составлен не ранее конца XVII — начала XVIII вв. В сборнике содержится «Сказание о перенесении чудотворного образа Николая чудотворца», бывшего царским вкладом в строившийся Покровский собор. В этом позднем сказании читаем, что царь Иван Грозный вскоре после взятия Казани поставил семь деревянных церквей вокруг большей, восьмой, каменной, около Фроловских ворот (т.е. с XVII века ворот Спасской башни Кремля). «И потом даровал ему Бог двух мастеров русских, по прозвищу Барма и Постник, бывших мудрыми и пригодными к такому чудесному делу». Это известие о «двух мастерах» было принято большинством историков некритично. [С-BLOCK]Данное известие являлось не летописным текстом, а гораздо более поздним сказанием, в котором переосмысливалось старое предание. Выражение «по прозвищу» ставилось в тогдашнем русском языке перед прозвищем человека, а не перед его собственным именем. Посник или Постник это собственное имя. Барма же — прозвище, означавшее, возможно, человека искусного, как искусно делались бармы — оплечья на великокняжеские и царские одежды, богато и разнообразно украшенные. Поэтому во фразе «Сказания» о двух мастерах «по прозвищу Барма и Постника» нелогично то, что первый мастер назван только по прозвищу без имени, а второй — только по имени без прозвища.

Более логичен текст из «Русского Летописца от начала Русской земли до восшествия на престол царя Алексея Михайловича», написанного в первой половине XVII века; следовательно, намного ближе к интересующему нас событию. В нём сказано: «В том же году (1560) повелением царя и государя и великого князя Ивана, была начата церковь, обещанная за взятие Казани в честь Троицы и Покрова…, а мастером был Барма с товарищами». Здесь назван только один мастер, но, очевидно, не вследствие незнания автора о втором мастере (Постнике), а потому, что это был один и тот же человек. [С-BLOCK]

Впоследствии был найден еще один источник, показывающий, что имена Постник и Барма действительно относятся к одному, а не к двум лицам. Из него следует, что рукопись Судебника 1550 г. принадлежала до 1633 г. монастырскому стряпчему, московскому служилому человеку Дружине. Дружина был сыном Тарутия и внуком Посника, имевшего прозвище Барма. Дело кажется совершенно ясным. И таким образом мифических «два мастера», одного из которых звали Барма, а другого Постник, соединяются в одно историческое лицо — Постника (это, понятно, не крестильное имя, а нечто вроде современной фамилии) по прозвищу Барма, означавшему, что сей человек искусен в ремёслах.

Причём мастер Постник того времени известен по постройкам ещё ряда сооружений, а именно: Казанского кремля, Никольского и Успенского соборов в Свияжске. Однако сей факт, блестяще доказанный ещё в 1957 году отечественным археологом Н. Ф. Калининым, до сих пор проходит мимо внимания многих историков и искусствоведов, и те привычно твердят о «Барме и Постнике как двух строителях Покровского собора».

Видео дня. Обращение Чака Норриса к Лукашенко появилось в Сети

Храм Покрова Божией Матери / Православие.Ru

Храм Покрова Божией Матери (собор Василия Блаженного) – главный храм Красной площади и всей Москвы. Он построен в середине XVI века по указу Ивана Грозного в честь взятия Казанского ханства – части бывшей Золотой Орды. 1 октября 1552 года, в праздник Покрова Божией Матери, начался штурм Казани, который закончился победой русского войска.

Фото: Павел Тчанников / blackice.35photo.ru Старинная московская легенда гласит, что когда в походной церкви под Казанью на обеденной службе диакон возгласил евангельские строфы: «Да будет едино стадо и один пастырь», часть крепостной стены неприятельского города, под которую был сделан подкоп, взлетела на воздух, и русские войска вошли в Казань.

Фото: Павел Тчанников / blackice.35photo.ru Старинная московская легенда гласит, что когда в походной церкви под Казанью на обеденной службе диакон возгласил евангельские строфы: «Да будет едино стадо и один пастырь», часть крепостной стены неприятельского города, под которую был сделан подкоп, взлетела на воздух, и русские войска вошли в Казань.Через два года в Москве на Красной площади был заложен храм Покрова Богородицы. Первоначально здесь, на бровке Москвы-реки, на возвышенности рядом со рвом, окружавшим средневековый Кремль и засыпанным в XIX веке, стоял белокаменный храм во имя Живоначальной Троицы, где был погребен самый чтимый на Руси юродивый Василий Блаженный. Легенда гласила, что он сам собирал в полу деньги на будущий Покровский храм, приносил на Красную площадь и бросал их через правое плечо – пятак к пятаку, копейку к копейке, и никто, даже воры, не трогали этих монет. А перед смертью, в августе 1552 года отдал их Ивану Грозному, который вскоре повелел строить на этом месте храм.

Во время походов на Казань Иван Грозный приказал ставить вокруг Троицкой церкви обетные деревянные храмы в честь тех святых, в дни памяти которых были одержаны победы в битве с неприятелем. Так, 30 августа, в день трех Патриархов Константинопольских – Александра, Иоанна и Павла – был разбит отряд татарской конницы князя Епанчи. 30 сентября, в день памяти Григория Армянского, была взята крепостная стена Казани вместе с Арской башней. 1 октября, в праздник Покрова, начался штурм города, победоносно закончившийся на следующий день, 2 октября, в праздник Киприана и Устиньи.

Другие храмы, по мнению исследователей, были связаны с царствующей династией или с местными московскими событиями: например, Василий III в декабре 1533 года перед смертью принял постриг под именем Варлаам. Храм Входа Господня в Иерусалим основан, вероятно, в честь победного возвращения Ивана Грозного с войском в Москву, что символически выразилось и в московской иконе XVI века «Церковь Воинствующая».

Все эти престолы первоначально находились в составе девяти глав-церквей Покровского собора, когда святитель Московский митрополит Макарий посоветовал царю построить здесь один собор в камне. Он же явился автором гениальной идеи нового храма. Сначала предполагалось поставить оставить семь храмов вокруг центрального восьмого, однако в процессе строительства «ради симметрии» был добавлен девятый южный придел, позднее освященный в честь Николы Великорецкого.

Покровский храм возводили в 1555-1561 годах русские зодчие Барма и Постник Яковлев, (а возможно, это был один мастер – Иван Яковлевич Барма). Известна легенда, что, увидев храм, Иван Грозный повелел ослепить мастеров, чтобы они не смогли больше нигде построить такое чудо. Будто бы на вопрос царя, может ли мастер построить другой такой же прекрасный храм или еще лучший, тот с вызовом ответил: «Могу!» – и разгневал царя. «Ты лжешь!» – вскричал Грозный и приказал лишить обоих глаз, чтобы этот храм оставался единственным. Народная молва разносила слух о том, что якобы этот храм Иван Грозный строил в честь своего отца, великого князя Василия III: «Меня-то народ и без церквей тысячу лет будет помнить, а я хочу, чтобы и родителя моего помнили». Оттого будто бы храм и называется Василием Блаженным.

Престол центрального шатра освящен во имя Покрова Богородицы, и собор полностью стал называться храмом Покрова Божией Матери, «что на Рву». (Празднование Покрова в русский церковный календарь ввел еще святой князь Андрей Боголюбский). Освящал храм митрополит Макарий в июле 1557 года в присутствии царя, однако строительство было продолжено и сыном Ивана Грозного, царем Федором Иоанновичем, при котором были обретены мощи св. Василия Блаженного, и последующими государями династии Романовых.

Маленькая северо-восточная церковь Василия Блаженного, позже построенная на могиле почитаемого в Москве юродивого, дала потом всему храму другое, более распространенное название – собор Василия Блаженного. Однако она вместе с приделом Рождества Богородицы, устроенным на месте обретения мощей юродивого Иоанна Московского не вошла в главный идейно-композиционный сюжет собора, а только как бы сопутствовала ему.

Уникальный Покровский собор стал воинским храмом и в то же время сложнейшим символическим воплощением московской национальной идеи Третьего Рима, представляя собой архитектурный образ библейского Нового Иерусалима – Царствия Божия, описанного в Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсисе). В нем не только молились – он сам был иконой, запечатленной в камне.

Замысел Покровского собора основан на апокалиптической символике Небесного Иерусалима. Восемь глав, расположенных вокруг центрального девятого шатра, в плане образуют геометрическую фигуру из двух квадратов, совмещенных под углом в 45 градусов, в которой нетрудно увидеть восьмиконечную звезду.

Число 8 символизирует день Воскресения Христа, который по древнееврейскому календарному счету был восьмым днем, и грядущее Царствие Небесное – Царство «осьмого века» (или «осьмое царство»), которое наступит после Второго Пришествия Христа – после конца земной истории, связанной с апокалиптическим числом 7.

Квадрат выражает твердость и постоянство веры и является космическим символом Вселенной: его четыре равные стороны означают четыре стороны света, четыре ветра Вселенной, четыре конца креста, четыре канонических Евангелия, четырех апостолов-евангелистов, четыре равносторонние стены Небесного Иерусалима. Совмещенные квадраты символизируют проповедь Евангелий на четыре стороны света, то есть на весь мир.

Восьмиконечная звезда – напоминание о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к младенцу Христу, Спасителю мира, – символизирует всю христианскую Церковь как путеводную звезду в жизни человека к Небесному Иерусалиму. Восьмиконечная звезда является и символом Пресвятой Богородицы – Владычицы Церкви и Царицы Небесной: в православной иконографии Божию Матерь изображают в мафории (покрывале) с тремя восьмиконечными звездами на плечах и на челе в знак Ее Вечного Девства – до, во время и после Рождества Христова.

Все эти символы выражают эсхатологическую идею, заложенную в основу архитектурного собора – главного храма Третьего Рима. Престол в честь Покрова Богородицы размещен в центральном шатровом храме, который объединяет остальные главы, как бы собирая их вокруг себя. Это символизирует главенство, покровительство и заступничество Божией Матери над Церковью Христовой и над всей Русской землей. Шатер в русском храмостроительстве символизирует сень, которая с глубокой древности возводилась над священным местом в знак его Богохранимости и святости. Известный древнейший пример восходит еще к ветхозаветной истории, когда над престолом царя Соломона была сень (навес) из слоновой кости и золота. В древней христианской церкви под сенью совершалась Евхаристия.

Престолы в трех храмах на главной оси «запад-восток» освящены последовательно: в честь Входа Господня в Иерусалим (глава, ближайшая к Спасским воротам Кремля), Покрова Божией Матери (центральный шатер) и Святой Троицы в восточной главе собора, то есть в важнейшей его части, ибо в православных храмах на восток ориентированы алтари. Известный ученый М.П.Кудрявцев, чья уникальная теория градостроительства средневековой Москвы признается православными москвоведами, полагал, что именно Троицкий храм-придел был главным в идейной композиции собора. В XVI веке весь собор назывался Троицким и по нему же была тогда названа Троицкой прилегающая Торговая площадь, позднее получившая название Красной, что на древнерусском языке означало «красивая».

В композиции Покровского собора можно проследить развитие глубинного сюжета на этой оси: от Входа Господня в Иерусалим, где Он совершил свой искупительный Подвиг к Им основанной Церкви, которая под Покровом Божией Матери предстоит перед Престолом Святой Троицы, и только через Христову Церковь открыт путь в Царство Святой Троицы – в Небесный Иерусалим.

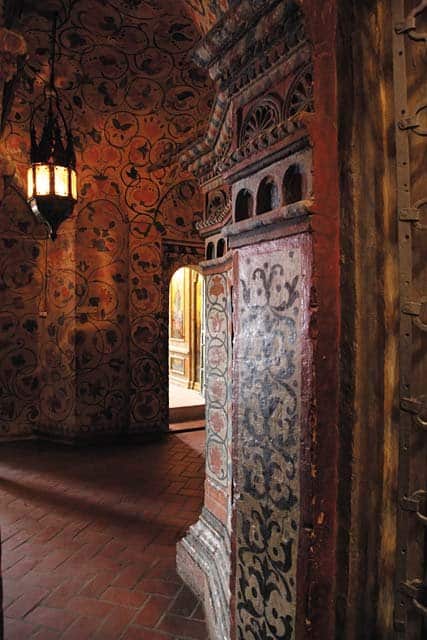

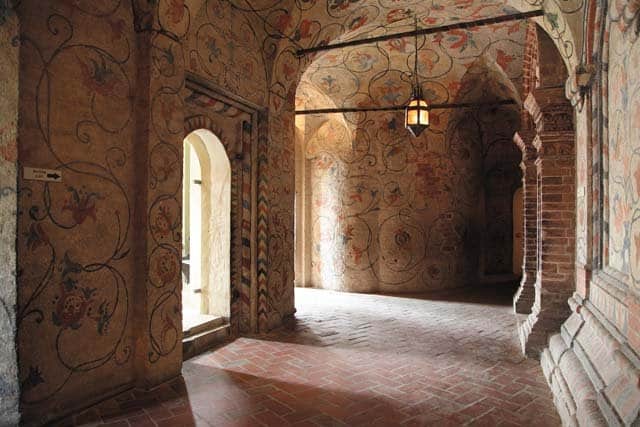

Первоначально Покровский собор венчали 25 глав: 9 основных и 16 маленьких, расположенных вокруг центрального шатра, приделов и колокольни. Его цвет тоже отличался от современного: он был красно-белым с золотыми луковичными главками. Это было символическим выражением апокалиптического образа Небесного Престола в окружении 24 старцев с золотыми венцами на головах и облеченных в белые одежды. Существует версия, что это также символизировало 13 кондаков и 12 икосов Похвалы Богородицы – уставного акафиста, который читали во время Великого Поста во славу Божией Матери. Внутренняя обходная галерея собора, расписанная причудливым растительным орнаментом под Райский сад, в плане составляет двенадцатиконечный крест, что соответствует 12 вратам в стенах Небесного Иерусалима.

При всем великолепии своего внешнего облика, внутри Покровский собор совсем небольшой. Во время службы там могло поместиться немного людей. Когда на Красной площади во время больших церковных праздников совершались богослужения, она вся заполнялась народом, духовенство занимало Лобное место, куда ставили аналой, а Покровский собор становился алтарем огромного Храма под открытым небом. Идейная композиция Красной площади, где храм Покрова главенствует, представляет собой решение самой сложной проблемы – создание образа Нерукотворного Храма Града Божия в городе земном (в Небесном Иерусалиме нет храма, а «есть только Престол Его»). Красная площадь и представляет собой такой Храм, где алтарем, престолом и надпрестольной сенью является собор Василия Блаженного, амвоном – Лобное место, наосом – само пространство площади, входом – Воскресенские ворота, а роль купола выполняло открытое небо.

В пользу этой теории, предложенной М.П. Кудрявцевым, свидетельствует и допетровский обычай празднования Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресенье). Молящийся московский люд собирался на Красной площади, и туда же из Успенского собора через Спасские ворота направлялся крестный ход. В Покровском храме совершалось богослужение, и процессия возвращалась в Кремль. Впереди шествия ехал патриарх на белой лошади, которую под уздцы вел сам царь – в воспоминание о Входе Господнем в Иерусалим. Площадь действительно превращалась в огромный молящийся Храм, а ее идейная композиция развивалась от входа через Воскресенские ворота (с XVII века мимо часовни Иверской Божией Матери – Вратарницы и Заступницы) через Казанский собор – образ Церкви Воинствующей к Лобному месту – московскому символу Голгофы, и оттуда устремлялась к Покровскому собору – в Небесный Иерусалим.

Этот храм был главным символом не только на Красной площади, но и во всей Москве, являясь геометрическим центром ее градостроительного ансамбля. Его сорокашестиметровый шатер был самым высоким в средневековой столице до конца XVI века, когда Борис Годунов достроил колокольню кремлевской церкви Иоанна Лествичника до 81 метра, и в Москве появился Иван Великий.

В 1737 году Покровский храм сильно пострадал от пожара и был отреставрирован, а под его своды перенесли престолы пятнадцати церквей с Красной площади. Тогда же престол во имя трех свв. патриархов Константинопольских был переосвящен во имя Иоанна Милостивого, а престол Киприана и Иустинии – во имя св. Адриана и Наталии. Всего в соборе стало 11 престолов, включая престол Александра Свирского. Во второй половине XVIII века при Екатерине II собор реконструировали: снесли 16 маленьких глав вокруг башен, сохранив в основе восьмеричную символику, а шатровую колокольню соединили со зданием собора. Тогда же собор приобрел современную разноцветную окраску и стал настоящим московским чудом.

Храма сохранился по особому Промыслу Божиему – не один раз он оказывался на краю гибели и каждый раз оставался цел. По легенде, Наполеон хотел перенести московское чудо в Париж, а в храме пока поставили лошадей французской армии. Техника того времени оказалась бессильной перед этой задачей, и тогда перед отступлением французской армии он приказал взорвать храм вместе с Кремлем. Москвичи пытались загасить зажженные фитили, и внезапно хлынувший проливной дождь помог остановить взрыв.

В XIX веке после того, как Неглинку закрыли в трубу, из ажурной чугунной решетки с ее набережной сделали ограду Покровского храма.

После революции храм едва не стал жертвой большевистского беспредела. В сентябре 1918 года власти расстреляли настоятеля собора протоиерея Иоанна Восторгова, имущество храма конфисковали, все колокола его звонницы переплавили, а сам храм закрыли, но не снесли. В 1936 году Лазарь Каганович предложил снести Покровский собор, чтобы расчистить место для праздничных демонстраций и автомобильного движения по Красной площади. Существует легенда, что он изготовил особый макет Красной площади со съемным Покровским храмом и принес его к Сталину, показывая, как собор мешает демонстрациям и машинам. «А если бы его – р-раз!..» – и с этими словами он рывком сорвал храм с площади. Сталин посмотрел, подумал и медленно проговорил знаменитую фразу: «Лазарь! Поставь на место!..»

Снос храма остановило в первую очередь личное мужество архитектора П.Д.Барановского – мученика и подвижника русской культуры. Когда ему приказали готовить храм к сносу, он наотрез отказался и пригрозил покончить жизнь самоубийством, а потом отправил очень резкую телеграмму наверх. Ходили слухи о том, что якобы Барановский, приглашенный по этому вопросу в Кремль, встал перед собравшимся ЦК на колени, умоляя не разрушать храм, и это подействовало. Сталина действительно что-то остановило – решение о сносе было отменено, а Барановский поплатился несколькими годами заключения.

А в Покровском соборе открыли музей и стали водить экскурсии. В 70-е годы во время реставрации в стене обнаружили винтовую деревянную лестницу, По ней и попадают сейчас посетители музея в центральный храм, где могут видеть великолепный взмывающий в небо шатер, ценнейший иконостас и пройтись по узкому лабиринту внутренней галереи, сплошь расписанную дивными узорами.

В ноябре 1990 года в храме прошло первое всенощное бдение и литургия, а на освящении Казанского собора зазвонили его колокола. В престольный праздник Покрова 13–14 октября здесь совершается служба. Потрясающее впечатление от горящих в нем свечей, столь необычное для нас, с детства помнящих в этом знаменитом храме только музей…

Покровский собор (Храм Василия Блаженного)+ видео

Это собор Василия Блаженного? Неправда. Это был главный храм Москвы? Неправда. Иван Грозный ослепил создателей храма? Неправда. Здесь в советское время был только музей? Неправда. А что же правда?

Автор статьи Юрий Пущаев о мифах и вымыслах вокруг строительства Покровского собора на Красной площади Москвы, более известного как храм Василия Блаженного.

12 июля, в день первоверховных апостолов Петра и Павла, исполнится 450 лет знаменитому Покровскому собору на Красной площади. Больше известный под именем храма Василия Блаженного, со своими многокрасочными куполами и шатрами, он давно стал одним из национальных символов России. Религия, культура и история нашей страны сплелись в этом соборе в единое целое. Неслучайно о нем ходит много рассказов и легенд. Нередко «традиционные» мнения о знаменитом храме оказываются выдумкой. Ведь для многих собор — всего лишь праздничная картинка, своего рода визитная карточка Москвы или туристическая этикетка для иностранцев. Между тем подлинная история этого храма гораздо богаче и интереснее любых распространенных о нем заблуждений.

Красная площадь во второй половине XVII века. Аполлинарий Васнецов. 1925 г.

Как называется собор?

Взять хотя бы название собора. В народе его называют храмом или собором Василия Блаженного. Страшной ошибки в этом нет. Но мало кто знает, что его первое и основное название — собор Покрова Пресвятой Богородицы «что на Рву». Храм Василия Блаженного — это, скорее, закрепившееся за ним «народное» название.

Внутренняя галерея вокруг церкви Покрова Пресвятой Богородицы

Покровский собор был возведен по обету Ивана Грозного, который он дал перед походом на Казань в 1552 году, и по благословению митрополита Макария. Завоевание Казанского ханства было важнейшим событием в истории России, и это его значение и было подчеркнуто возведением грандиозного собора.

Еще одно ошибочное представление состоит в том, что собор — только один храм. Называют же его храмом Василия Блаженного, и точка. На самом деле в 1555–1561 годах на едином основании (подклете) были возведены девять церквей, пять из которых были затем освящены в память о Казанском походе. Как гласят исторические документы, основная часть собора была возведена к осени 1559 года. Тогда же прошло освящение всех его церквей, кроме центральной. И лишь полтора года спустя, 29 июня по старому календарю, был освящен весь собор. Этот день и считается датой завершения строительства храма.

Рака с мощами Святого Василия Блаженного

В центре собора находится главный храм — собственно церковь Покрова Пресвятой Богородицы, увенчанная маленькой луковичной главкой. Первого октября 1552 года начался штурм Казани — тогда же по церковному календарю отмечался праздник Покрова Богородицы. Поэтому центральный храм и назвали в честь этого праздника, а затем по нему — и весь собор. Кстати, Покровский собор был в то время самым высоким сооружением в Москве. До перестройки колокольни Ивана Великого в Кремле в конце XVI — начале XVII века он был высотной доминантой тогдашней Москвы.

Всего собор насчитывает одиннадцать куполов. Десять — это купола церквей по числу престолов, и еще один купол над колокольней. Сложная архитектурная композиция и программа строительства собора, скорее всего, принадлежали митрополиту Макарию, который хотел в многопридельном храме воплотить образ Небесного Града Иерусалима на земле, а также возвеличить роль Москвы и Ивана Грозного.

Восемь церквей, расположены симметрично вокруг главного храма в виде восьмиконечной звезды. Четыре больших церкви смотрят строго по сторонам света.

Церковь Киприана и Иустины

Память святых приходится на второе октября (15 октября н. ст.), и именно в этот день была взята Казань.

Церковь Григория Армянского

Григорий Армянский — просветитель Великой Армении. Его память отмечается 30 сентября (13 октября н. ст.). В 1552 году в этот день состоялось важное событие похода царя Ивана Грозного — взрыв Арской башни Казани.

Церковь Входа Господня в Иерусалим

Церковь освящена в честь праздника Входа Господня в Иерусалим. В Вербное воскресенье именно к этому приделу совершался крестный ход из Успенского собора Кремля с «шествием на осляти» Патриарха. Поэтому придел и был пристроен с ближайшей к Кремлю стороны.

Церковь Варлаама Хутынского

Освящена во имя преподобного Варлаама Хутынского, новгородского святого, основателя и игумена Спасо-Преображенского Хутынского монастыря.

Церковь Николы Великорецкого

Эта церковь была освящена во имя Великорецкого образа Николая Чудотворца. Икона святителя была обретена в городе Хлынове на реке Великой, почему и получила потом название «Никола Великорецкий». В 1555 году эту икону по приказу Ивана Грозного принесли крестным ходом по рекам из Вятки в Москву.

Церковь Александра Свирского

Освящена во имя этого святого, потому что его память отмечается в тот же день, в который произошел разгром конницы Епанчи на Арском поле.

Колокольня

Церковь Трех Патриархов (Иоанна, Александра и Павла нового)

Названа она так потому, что в 1552 году, в день памяти патриархов, 30 августа (12 сентября н. ст.), была одержана победа над князем Епанчей, который из Крыма шел на помощь казанским татарам.

Церковь Святой Троицы

Принято считать, что Покровский собор был построен на месте древней Троицкой церкви, по названию которой до XVII века часто именовали и весь храм.

Церковь Василия Блаженного

Единственный храм, где сегодня проходят регулярные богослужения.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Именно первого октября 1552 года, в праздник Покрова Богородицы, начался штурм Казани.

Откуда взялось название «храм Василия Блаженного»?

Но почему Покровский собор стали называть храмом Василия Блаженного и связывать его не с Иваном Грозным и Казанским походом, а с именем юродивого? Дело в том, что в 1588 году к собору с северо-восточной стороны был пристроен придел, освященный в честь Василия Блаженного. Построен он был по повелению сына Ивана Грозного — Федора Иоанновича над захоронением Василия Блаженного, который умер в 1557 году и был захоронен у стен строящегося собора. Сам знаменитый юродивый стал известен в Москве где-то в конце пятнадцатого века. Вся его одежда зимой и летом состояла лишь из железных вериг. Москвичи очень любили Василия за незлобивый нрав, в том числе и молодой царь, хотя юродивый порой не боялся перечить ему и укорять его. При Федоре Иоанновиче прошла канонизация Василия Блаженного в 1586 году.

Фрагмент декора собора

С пристройкой церкви Василия Блаженного богослужения в соборе стали ежедневными. С этих пор Покровский собор и знают больше как храм Василия Блаженного. Ранее службы в нем шли только в теплое время года. Собор не отапливался, а вот храм Василия Блаженного был теплым. Кроме того, поскольку собор сооружался как мемориальный, в его церквях из-за их небольших размеров очень трудно было проводить богослужения. Поместиться могла разве что царская семья. Вскоре и возникает народное название собора — храм Василия Блаженного.

Ослепили ли Барму и Постника?

Самый распространенный миф о соборе — это леденящая доверчивые души история о том, что царь Иван IV якобы приказал ослепить его строителей Постника и Барму, чтобы они уже никогда не смогли построить ничего другого, что могло бы превзойти и затмить только что возведенный архитектурный шедевр. Между тем история об ослеплении строителей собора по приказу Грозного не подтверждается никакими реальными историческими свидетельствами. Да, строителей храма действительно звали Постник и Барма. В 1896 году служивший в храме протоиерей Иоанн Кузнецов обнаружил летопись, в которой говорилось, что «Благочестивый царь Иоанн пришед с победы казанския в царствующий град Москву… И дарова ему Бог двух мастеров русских по имени Постник и Барма и быша премудри и удобни таковому чудному делу…». Так впервые стали известны имена строителей собора. Но про ослепление в летописи нет ни слова.

Роспись галереи

Раньше считалось, что собор Василия Блаженного строил иностранный мастер, скорее всего из Италии, если судить по «итальянизированным» элементам в его архитектуре. А поскольку в Западной Европе были распространенными легенды об ослеплении талантливых архитекторов, чтобы они не могли творить дальше, то некоторые иностранные путешественники, попадавшие в Москву, «механически» перенесли их и на мастера, возведшего Покровский собор. То же самое стали потом говорить и про Постника и Барму. Особенно широкое распространение мнимая история об ослеплении получила благодаря стихотворению Дмитрия Кедрина «Зодчие» (1938), после чего она вошла даже в школьные учебники по истории:

И спросил благодетель:

«А можете ль сделать пригожей,

Благолепнее этого храма

Другой, говорю?»

И, тряхнув волосами,

Ответили зодчие:

«Можем!

Прикажи, государь!»

И ударились в ноги царю.

И тогда государь

Повелел ослепить этих зодчих,

Чтоб в земле его

Церковь

Стояла одна такова…

Соколиные очи

Кололи им шилом железным,

Дабы белого света

Увидеть они не могли…

И стояла их церковь

Такая,

Что словно приснилась.

И звонила она,

Будто их отпевала навзрыд,

И запретную песню

Про страшную царскую милость

Пели в тайных местах

По широкой Руси

Гусляры.

В росписи райского сада ни один цветок не повторяет другой

Всегда ли собор был таким пестрым?

Может создаться впечатление, что собор всегда был таким пестрым. И это будет еще одно ошибочное мнение. Вообще нынешний вид Покровского собора сильно отличается от первоначального облика. Тогда бы мы увидели не его сегодняшнюю пеструю раскраску, а просто строгие кирпичные стены. При строительстве собора использовали в основном два материала — белый камень и кирпич. Вся полихромная и растительная роспись собора появилась только в 1670-е годы. К этому времени собор уже претерпел существенные перестройки: были пристроены два больших крыльца — с северной и южной стороны. Также была перекрыта сводами внешняя галерея. Сегодня в убранстве Покровского собора можно увидеть фрески XVI века, темперную роспись XVII века, монументальную масляную живопись XVIII—XIX веков, редкие памятники русской иконописи.

Начиная с 20-х годов XX века в соборе с некоторыми перерывами идут реставрационные работы.

Фрагмент декора парадного входа

Церковь Киприана и Иустины

Депозитарий для царя?

Кстати, раньше храм использовался и в качестве хранилища для ценностей, или, как бы мы сказали сейчас, депозитария. В Покровском соборе отсутствуют подвальные помещения, и церкви с галереями стоят на едином основании — подклете. У подклета очень прочные кирпичные стены (до 3 м в толщину). Высота некоторых помещений — около 6,5 м. Они были недоступны для обычных прихожан. Глубокие ниши-тайники в подклете использовались как хранилища и для имущества зажиточных горожан. Существует предание, что до 1595 года здесь даже прятали царскую казну. В подклет попадали из верхней центральной церкви Покрова Богоматери по тайной внутристенной лестнице, о которой знали только посвященные.

В нишах подклета богатые горожане прятали свои сокровища

Кто хотел снести собор?

Собор в своей истории пережил немало трагических моментов. Он неоднократно претерпевал частые для деревянной Москвы пожары. В Смутное время его разграбили поляки, разорив раку Василия Блаженного. Наполеон разместил в Покровском соборе свои конюшни. Он даже отдал приказ взорвать собор, который, к счастью, не был исполнен.

Снести храм собирались и большевики, поскольку собор мешал проводить парады на Красной площади, но так и не решились. Известна легенда о том, как на заседании Политбюро, посвященном перестройке Москвы, Каганович демонстративно снял с карты-макета Красной площади храм Василия Блаженного, а Сталин сказал: «Лазарь, поставь на место»! Впрочем, было ли это в действительности или нет, неизвестно. Однако, по крайней мере, существуют генеральные планы реконструкции Москвы 30-х годов, на которых собора на Красной площади нет.

Кладка куполов Покровского собора выполнена в виде спирали

Только музей?

Еще одной ошибкой будет считать, что сегодняшний собор — это только музей. Действительно, историко-архитектурный музей в соборе возник в 1923 году. Однако и тогда богослужения в соборе все равно продолжались. Шли они вплоть до 1929 года, и возобновились вновь в 1991 году. Сегодня собор находится в совместном пользовании Государственного исторического музея и Русской Православной Церкви. Богослужения проводятся в храме Василия Блаженного еженедельно по воскресеньям, а также в престольные праздники — 15 августа, в день памяти Василия Блаженного, и 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы. Как говорит заведующая филиалом Государственного исторического музея «Покровский собор» Татьяна Сарачева: «Покровский собор — очень удачный пример сосуществования в одном храме и музея, и Церкви».

Царские врата Троицкой церкви

В конце XVI века собор был высотной доминантой Москвы. Его высота 65 метров

Фото Владимира Ештокина

Таинственный собор Василия Блаженного. Наталия Андреассен: wowavostok — LiveJournal

Собор Василия Блаженного был сооружён не христианскими попами. Их тогда ещё просто не было на Руси. Фактически в это время христианизация только начиналась. А храм этот, скорее всего, был просто украден христианами у волхвов…Андреассен:

– Здравствуйте. Мой сегодняшний гость – Айрат Багаутдинов, историк инженерии, автор образовательного проекта «Москва глазами инженера». Мне бы хотелось начать серию программ с вами с того места, которое кажется всем абсолютно знакомым, но в котором вы на своих экскурсиях ищите что-то новенькое. Я имею в виду храм Василия Блаженного, который в народе так называется, а на самом деле это Покровский собор. Начнём с архитекторов. Ничего непонятно с ними. По одной версии, строили Постник и Барма, по другой – Постник, он же Барма, то есть, один и тот же человек. Внесите ясность.

Багаутдинов:

– Давайте разбираться. Дело в том, что, хотя храм был очень важен для русской истории (это храм-памятник в честь взятия Казани, построенный в 1555-1561 годах). Тем не менее, летописи почему-то не упоминают имён архитекторов. Это и породило многочисленные легенды. Дело в том, что легенды появились не недавно, отнюдь не при Дмитрии Кедрине, написавшем поэму «Зодчие», а ещё в XVII веке.

Был такой путешественник, он приезжал в Москву в начале XVII века, Адам Олеарий, и он записал в своих путевых заметках, что храм построил некий итальянец, которому потом выкололи глаза. То есть, уже в начале XVII века, видимо, Адам от москвичей слышал эту легенду. А позже, в конце XIX века, начинаются научные исследования истории храма, и один из его служителей обнаруживает две летописи, которые прежде не были известны. И где, будто специально по его заказу, упоминаются имена архитекторов.

С маленькой башенки на кремлёвской стене Иван Грозный, говорят, любил наблюдать за праздниками, что проходили на площади близ Покровского собора

Но на самом деле эти летописи внесли ещё больше путаницы! Как вы правильно сказали, в одной из них было сказано, что Постник был Бармой со товарищи, а в другой – что архитекторов было двое: Постник и Барма. И дальше начинаются все эти версии: всё-таки было их двое или это был один человек? Может быть, Барма был итальянец? Ведь в его имени – Барма – слышится что-то такое итальянское – как, например, название города Парма. А может, он был русский, и слово Барма происходит от оплечного украшения русских царей, которое тоже называется барма (ожерелье на торжественной одежде со священными изображениями; их носили духовные сановники и наши государи. – Ред.). Хотя как архитектор мог быть связан с оплечным украшением царей, не очень понятно…

Эти версии доминировали в советское время, потому что в советское время нужно было утверждать, что храм построен русскими мастерами, самородками, желательно ещё из крепостных крестьян, чтобы они, несмотря на царский крепостнический режим, всё-таки пробивали свой путь к славе. Но в последнее время начинает набирать обороты версия (и я являюсь её горячим сторонником), что, как бы это ни било по нашему русскому самолюбию, но храм построили, я думаю, итальянские мастера.

– Может быть. Тем более, мы знаем, что Кремль во многом построен именно итальянскими мастерами, которых специально для этого приглашали. Вот ещё версия. Храм – о восьми куполах, которые якобы повторяют 8 минаретов снесённой в Казани во время взятия города мечети, а 9-й купол якобы символизирует победу над Казанью.

Строительство собора

– Я всегда скользко себя чувствую, когда говорю про историю происхождения храма Василия Блаженного. Потому что я родом из Казани, я сам татарин, поэтому, выходит, это такой памятник взятию моего родного города (улыбается). Конечно, я шучу, потому что все уже давно переоценили всю эту историю, и сейчас никто ни на кого не в обиде.

– Но сейчас Вы живёте в Москве?

– Да. Дело в том, что сама структура храма, я считаю, указывает нам на его итальянское происхождение. Потому что русские церкви как строились? Они строились как куб, из которого растёт одна глава или пять глав. Можно вспомнить Дмитриевский собор во Владимире или Успенский – во Владимире. А тут – вдруг такая необычная форма. Где мы её можем встретить?

Если мы посмотрим на записки Леонардо да Винчи, знаменитые его черновики, если мы посмотрим на записки других итальянских архитекторов, то мы увидим, что эти люди, мечтая об идеальном храме, в соответствии с принципами Возрождения (идеальная симметрия, всё построено на геометрии), строят такие центрические храмы, где в центре один цилиндр, а от него отходят лучами звезды всё уменьшающиеся цилиндры. И этот принцип мы видим в храме Василия Блаженного. В центре – действительно один центральный, самый большой Покровский столб, дальше – по четырём сторонам света – четыре поменьше, а в углах между ними – четыре ещё поменьше.

По поводу версии о схожести с татарской мечетью. Это маловероятно. В Казани действительно был ряд мечетей, которые были уничтожены, самая известная – Кул-Шариф, которую сейчас перестроили (правда, совсем не в том виде). Вряд ли могло быть у мечети в Казани в то время 8 минаретов. Потому что 8 минаретов могла иметь только самая главная мечеть в Мекке, а остальные мечети должны были иметь меньше минаретов. Так что я думаю, что количество этих церквей в Покровском соборе – скорее такая итальянская черта.

А вот с их названиями всё понятно. Их названия действительно напоминают нам о взятии Казани. Покровский придел, скорее всего, – в честь того, что Божья Матерь всегда покровительствовала русскому воинству. Дальше можно вспомнить придел Киприана и Иустины, который вообще посвящён 2 октября (день взятия Казани). По крайней мере, 5 из 9 церквей непосредственно отмечают события, связанные с казанским взятием. Можно вспомнить, что люди тогда были в основном неграмотными, летописи прочесть могли далеко не все. А вот когда перед вами каждый год разворачивалось по очереди празднование всех этих праздников, с крестными ходами вокруг этих церквей, то русский народ каждый год вспоминал об этой победе.

Историки так и не могу прийти к согласию: то ли Постник, то ли Постник-Барма, то ли итальянцы построили эту красоту

– Если мы смотрим на храм Василия Блаженного (Покровский собор) глазами инженера, то не могу не спросить, что необычного как инженер, Вы открыли в строительстве этого собора?

– Целый ряд вещей появляется впервые в храме на русской земле, а некоторые – вообще впервые во всём мире, как я считаю. Одна из самых очевидных вещей, бросающихся в глаза, – это то, что центральный придел накрыт шатром. Таких шатров в Москве было немного. Первый появился в Коломенском, скорее всего, – знаменитая Вознесенская церковь, включённая во всемирное наследие ЮНЕСКО. И ещё один из первых шатров – здесь. Очень интересная конструкция, которая широко была распространена в Италии. Можно вспомнить Пизу. Там, помимо Пизанской башни, есть ещё баптистерий, накрытый шатром.

А что впервые в мире появляется внутри нашего собора… Когда вы заходите в Покровский придел, западный торжественный парадный вход украшает плоский потолок.

– Не сводчатый, как это по всему собору, а именно плоский?

– Да. С земли он кажется практически ровным. Как же кирпич держится и не падает на головы? Оказывается, он прикреплён к некой конструкции, которая скрыта от наших глаз. Как раз в этой конструкции и вся прелесть. Это то, что называется у инженеров ферма. Ферма – это конструкция из треугольных элементов. Например, крупные торговые комплексы, цеха заводов, большие железнодорожные мосты устроены из таких ферм. И вот такие фермы поддерживают этот плоский потолок. Они сделаны из чугуна.

Откуда они там взялись, совершенно непонятно. Чтобы вы представили себе масштаб этого нововведения, следующие металлические стропильные фермы (то есть фермы, образующие крышу) появляются только в начале-середине XIX века! То есть, аж за 300 лет до общемирового прогресса в храме Василия Блаженного возникли эти конструкции. Если это были итальянцы-архитекторы, это ничего не объясняет: в Италии такого не было в те времена! До сих пор непонятно, как это возникло.

– То есть, здесь можно говорить, что мы опередили весь мир. Я читала, что Лазарь Каганович, который отдал приказ о разрушении храма Христа Спасителя, хотел разрушить и храм Василия Блаженного и даже сделал макет Красной площади. Принёс Сталину, оторвал макет собора, показал, как это будет выглядеть, на что Сталин с ужасом сказал: «Поставь на место»…

– Я тоже слышал такие рассказы. Честно говоря, никогда не сталкивался с источниками, которые бы на них указывали. Хотя я думаю, что любая легенда в основе своей имеет какое-то рациональное зерно. И в данном случае она могла быть основана на тех многочисленных попытках властей как-то переделать этот собор. Работники собора неоднократно спасали какие-то части, и я думаю, что это воплотилось в эту легенду.

– Слава Богу, что спасли. И что мы в него теперь можем попасть. Собор этот закрывался только в период Великой Отечественной войны, всё остальное время был открыт, как и сейчас. Попасть туда можно в том числе с авторами проекта «Москва глазами инженера» – выбрать экскурсию на них, и своими глазами всё посмотреть.

http://www.kp.ru/

Когда был построен собор Василия Блаженного?

Джозеф Кипроп, 17 марта 2018 г. в World Facts

Расположенный в Москве, Россия, собор Василия Блаженного был заказан Иваном Грозным в 1552 году в ознаменование успешного завоевания Казани и Астрахани. Строительство длилось почти десять лет, и собор был освящен в 1561 году.

Кто построил собор?

Мало что известно о том, кто на самом деле построил собор, но, согласно легенде, шедевр был спроектирован архитекторами Бармой и Постником Яковлевыми, которые впоследствии были ослеплены Иваном Грозным, чтобы они больше не могли воссоздать здание.Однако историки в целом сходятся во мнении, что это просто городской фольклор.

Строение Храма Василия Блаженного

Собор был спроектирован в форме, напоминающей костер, поднимающийся в небо, и состоит из восьми церквей, окружающих большое центральное здание. Большая часть стен здания построена из красного кирпича, который на момент строительства был новым материалом, а фундамент собора — из белого камня.

Именование Храма Василия Блаженного

С момента постройки собор носил множество имен. Первоначально она была известна как «Троицкая церковь», которая позже была преобразована в «Покровскую церковь». Собор тогда назывался «Иерусалим», а его нынешнее название было принято в 17 веке в честь святого Василия Блаженного.

Развитие Санкт-Петербурга.Собор Василия Блаженного

В 1583 году, вскоре после завершения строительства, собор был уничтожен пожаром, и потребовалось еще десять лет восстановления. В 1680 году церковь была расширена за счет открытия частей первого этажа, которые с самого начала были закрыты. В 1737 году церковь снова была уничтожена пожаром, но восстановлена Иваном Мичуриным. В советское время Сталин хотел сносить здание, поскольку считал, что это мешает его планам относительно города.Однако архитектор Пьер Барановский, которому было приказано подготовить здание к сносу, категорически отказался от этого заказа и отправил телеграмму в Кремль. В конце концов, снос удалось предотвратить, хотя Барановского отправили в тюрьму на пять лет. Собор Василия Блаженного за эти годы претерпел значительные реставрации, чтобы достичь нынешнего состояния, и теперь служит музеем.

Значение в современной России

ул.Собор Василия Блаженного выдержал столетия пожаров, войн и штормов, но великолепно возвышается прямо в центре Москвы. Здание играет значительную роль в современной России, так как считается символом и памятником нации. Это одно из самых посещаемых сооружений в мире, и многие туристы ежегодно посещают Россию, чтобы увидеть знаменитое здание. Собор представляет собой образец средневекового искусства и архитектуры.

,Собор Василия Блаженного

Собор Покрова Пресвятой Богородицы на рву более известен как Собор Василия Блаженного: Собор Василия Блаженного. Это самая узнаваемая церковь в России.

Собор Василия Блаженного

Собор Василия Блаженного был построен в 16 веке по приказу Ивана Грозного. С тех пор он очаровывает приезжающих в Москву путешественников. Некоторым это показалось странным; другие были очарованы его необычной красотой.Об этом ходят легенды: жестокий русский царь ослепил архитектора, чтобы помешать ему построить более величественное здание для кого-либо еще, или что Наполеон хотел разрушить собор, когда понял, что не может переместить его туда. Париж. Что заставляет людей придумывать все эти истории? Сказочный собор по-прежнему возвышается над Красной площадью и поражает воображение своей красотой.Собор был построен по заказу Ивана Грозного в ознаменование взятия Казанского ханства и строился с 1555 по 1561 год.Собор Василия Блаженного на самом деле представляет собой группу зданий — центральную церковь, окруженную девятью вспомогательными церквями, восемь из которых посвящены восьми победам Ивана над татарами, а меньшая — во имя Василия Блаженного. Этот популярный московский святой был похоронен на земле, и его имя впоследствии стало названием собора.

Согласно летописи того времени собор Василия Блаженного был спроектирован двумя русскими архитекторами: Бармой и Постником. Они не были ослеплены и фактически пошли строить больше церквей в России.Но этот собор на Красной площади остается самым необычным храмом в России и стал загадочным символом самой Москвы, пережившей революцию и советские времена.

Собор Василия Блаженного сейчас является музеем, и его интерьер все еще можно исследовать. Внутри уединенная и атмосферная, вы можете проследовать по лабиринту темных галерей от одной часовни к другой, ощутив средневековое прошлое здания.

Собор Василия Блаженного можно увидеть во время экскурсии по Красной площади. Если у вас будет больше времени, вы сможете посетить музей в сопровождении гида по Москве, который расскажет вам больше о его истории и архитектуре.

,Москва, Храм Василия Блаженного

История Храма Василия Блаженного

- Собор Василия Блаженного был построен в 1561 году в честь победы русских над Казанским ханством. Его официальное название — Покровский собор , но чаще всего он известен как Собор Василия Блаженного, названный в честь юродивого Василия, жившего в 16 веке.

- Собор был признан Советским Союзом значимым и незаменимым национальным памятником.Он прошел обширную реставрацию и стал музеем архитектуры, истории, политики и религии. В отличие от многих исторических зданий, храм Василия Блаженного не был снесен при сталинском режиме.

Собор Василия Блаженного стал всемирно признанным имиджем России. Собор, расположенный на Красной площади рядом с Московским Кремлем, является неотъемлемой частью городского пейзажа Москвы и выдающимся достижением древнерусской архитектуры, объединяя одиннадцать уникальных церквей в единый ансамбль.Какова история этого памятника российской духовной, политической и архитектурной истории и что вы можете найти там сегодня?

Собор Василия Блаженного во времена Императорской России

Фоном для строительства Храма Василия Блаженного стал Казанский поход царствования Ивана IV, последний более чем за столетие войн между Казанским ханством и Россией. Перед своей решающей кампанией по захвату Казани в 1552 году Иван Грозный поклялся воздвигнуть собор в честь победы России.

После захвата Казани 2 октября русскими был построен деревянный Троицкий собор, окруженный семью часовнями. Когда Казанское ханство окончательно вошло в состав Русского государства в 1555 году, Иван приказал перестроить ансамбль собора в камне. Никто не знает, кто именно спроектировал собор Василия Блаженного, хотя принято считать, что это русские архитекторы Барма и Постник.

Знаете ли вы? Легенда гласит, что Иван Грозный был настолько впечатлен собором, что ослепил архитектора, чтобы никогда не воссоздать его уникальную красоту и великолепие.

Собор должен был быть перестроен с восемью независимыми церквями, окружающими более крупный центральный храм. Каждый храм был освящен в честь важных событий духовной или политической жизни России. Собор Василия Блаженного был завершен в июле 1561 года и освящен в честь Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

Знаете ли вы? Высота центрального купола собора Василия Блаженного составляет 65 метров. После завершения строительства 39 лет он оставался самым высоким зданием Москвы!

Официальное название — Собор Покрова на рву (Покровский собор), но более широко известен как Собор Василия Блаженного (Собор Василия Блаженного).Святой Василий (Василий) был юродивым и прорицателем, чьи чудодейственные способности снискали уважение даже Ивана Грозного. Сын Ивана приказал построить часовню в честь Василия, которую построили в 1588 году на месте его могилы. Часовня была открыта днем и ночью и была единственной отапливаемой церковью в ансамбле собора; вскоре он стал синонимом собора в целом.

Собор Василия Блаженного подвергся серьезной опасности во время Отечественной войны 1812 года. Когда армия Наполеона вторглась в Москву, они разграбили собор и устроили внутри конюшни.Отступая из Москвы, Наполеон приказал своему начальнику артиллерии разрушить собор; Однако проливной дождь погасил зажженные запалы взрывчатки.

Собор Василия Блаженного во времена Советской России

Советский Союз признал собор Василия Блаженного значимым и незаменимым национальным памятником. Было решено сохранить и восстановить собор и превратить его в музей с выставками об архитектуре, истории, политике и религии.Собор Василия Блаженного открылся для публики в мае 1923 года, а в 1928 году стал филиалом Государственного исторического музея, где и находится до сих пор.

Знаете ли вы? Ходили слухи, что библиотека Ивана Грозного, собрание книг и документов, переданных византийскими императорами, могла находиться где-то под собором. Исследование собора продолжалось и в 20 веке, археологи охотились за сокровищами, секретными ходами и многим другим!

Красная площадь использовалась для огромных парадов и демонстраций, а при Сталине различные исторические здания были снесены, чтобы максимизировать пространство.Один из ближайших соратников Сталина, Лазарь Каганович, предложил снести собор Василия Блаженного. Каганович уже руководил разрушением храма Христа Спасителя и Казанского собора Кремля. Однако архитектор Петр Барановский умолял Политбюро оставить собор нетронутым и даже отправил телеграмму самому Сталину. Барановскому приписывают спасение храма Василия Блаженного.

Собор Василия Блаженного сегодня

Собор Василия Блаженного был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году.Церковные службы возобновились в 1991 году, и начались работы по возвращению к жизни колоколов собора — сегодня на колокольне стоит 19 колоколов возрастом от 25 до почти 500 лет! В 2007 году храм Василия Блаженного был объявлен одним из семи чудес России.

Сегодня в соборе Василия Блаженного кипит духовная и светская деятельность. Помимо часовен и церковных служб, собор также является местом проведения фестивалей, выставок, художественных мероприятий, концертов и многого другого.

Что можно посмотреть на св.Собор Василия Блаженного сегодня?

- Внешний вид: Архитектура Василия Блаженного уникальна для всей России. Его девять церковных башен увенчаны конфетными луковичными куполами и украшены слоями карнизов, кокошников, окон, красочной плитки и узоров.

- Интерьер: Ансамбль Василия Блаженного состоит из одиннадцати церквей, каждая с уникальной архитектурой и художественным убранством и освященных в честь значительных событий в политической и духовной истории России.Посетители могут открыть для себя изумительные произведения искусства, великолепные иконостасы с сотнями искусных икон и ценные экспонаты, принадлежащие церкви и императорской семье.

Внешний вид

Собор Василия Блаженного может похвастаться уникальным дизайном, не имеющим аналогов в России, что свидетельствует о блестящем таланте его создателей, посмевших нарушить традиционные каноны религиозной архитектуры. Девять его башен увенчаны конфетными луковичными куполами, источающими веселье и веселье.Каждая башня украшена слоями карнизов, кокошников и окон; цветочные мотивы змеятся на крыльцах, лестницах и галереях; кирпичную кладку украшают геометрические плитки и узоры.

Изначально собор Василия Блаженного не был таким буйством красок, которое мы видим сегодня, а имел строгий красно-белый фасад. В XVII и XVIII веках сменяющие друг друга императоры и императрицы значительно изменили облик собора. Были добавлены кирпичные подъезды и галереи, разноцветная краска и плитка украсили фасад, а декоративные купола приобрели свои яркие цвета и дизайн.

Знаете ли вы? Купола покрыты 32 тоннами медного листа толщиной 1 мм и занимают площадь 1 900 квадратных метров.

Интерьер

St Basil’s уникально очаровывает разнообразием архитектурных и художественных стилей, присутствующих в его интерьере. Чудеса, которые можно обнаружить внутри собора, включают: картины маслом, фрески, портреты и пейзажную живопись; иконостасы, включающие более 400 шедевров московской и новгородской иконописи 16 -19 веков; и ценные экспонаты, принадлежащие церкви и императорской семье.Часовни собора соединены лабиринтом сводчатых внутренних переходов и галерей, которые от пола до потолка украшены красочными геометрическими узорами и природными мотивами.

Экскурсия по собору Василия Блаженного

Откройте для себя Собор Василия Блаженного в одном из наших туров. Мы тщательно подбираем наши экскурсии и подбираем гидов, чтобы ваш визит в собор Василия Блаженного был одновременно увлекательным и беззаботным.

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы

Центральная часовня Василия Блаженного, от которой собор получил свое официальное название.Вы можете открыть для себя истинный масштаб собора изнутри центральной церкви. В некоторых местах сохранилась оригинальная кирпичная кладка и роспись, в том числе надпись с датой завершения строительства Собора Василия Блаженного (12 июля 1561 г.), освещенная великолепной люстрой. Огромный иконостас в стиле барокко был привезен в Москву в конце 1700-х годов.

Церковь Киприана и Иустины

Часовня освящена в честь мучеников Киприана и Иустины, поминальные дни которых знаменуют взятие Казани 2 октября 1552 года.Белые колонны, окружающие восьмиугольную часовню, окружают смелые фрески, изображающие жития святых, и простираются к центральной фреске Богородицы. На золоченом иконостасе в классическом стиле изображены сцены сотворения мира. Церковь Киприана и Иустины венчает бело-голубой купол в вертикальную полоску.

Церковь Святого Григория Армянского

Одна из четырех небольших часовен святого Василия Блаженного, освященная в честь святого Григория, ответственного за обращение Армении в христианство.Снос Арской башни Казанской крепости в 1552 году, ключевой момент в походе Ивана, пришелся на день святого (30 сентября). Строгие побеленные стены дополняет яркий иконостас, задрапированный шелком и бархатом. Также видны архитектурные особенности 16 века, религиозная одежда 17 века, традиционные свечи и элегантная эмалевая лампа. Сетка из желтых бриллиантов украшает внешний купол.

Церковь Трех Патриархов

.Собор Василия Блаженного — Москва, Россия

Великолепный Собор Василия Блаженного в Москве был построен Иваном Грозным в 16 веке в ознаменование военной победы. Это самая известная достопримечательность Красной площади.

История Храма Василия Блаженного

Храм Василия Блаженного был построен в ознаменование взятия татарской крепости Казани в 1552 году в праздник Покрова Богородицы. Таким образом, собор получил официальное название Собор Покрова Пресвятой Богородицы у рва (изначально ров проходил рядом с Кремлем).

Но собор был широко известен как Собор Василия Блаженного, после Василия Блаженного (он же Василий Юродивый для Христа; 1468-1552), почти с самого начала. Василий впечатлил Ивана в 1547 году, когда он предсказал пожар, который охватил Москву в том году. После его смерти Василий был похоронен в Троицком соборе, стоявшем на этом месте в то время.

Покровский собор он же Храм Василия Блаженного был построен с 1555 по 1560 .Легенда гласит, что после того, как он был завершен, Иван ослепил архитектора, чтобы помешать ему построить более великолепное здание для кого-либо еще. (Фактически, он построил еще один собор во Владимире.)

В 1588 году царь Федор Иванович пристроил девятую часовню, пристроенную с восточной стороны к могиле Василия Блаженного.

В наше время собор Василия Блаженного был очень близок к тому, чтобы стать жертвой Сталина , который возмущался тем, что он не позволяет его солдатам массово покидать Красную площадь.Но архитектор Барановский стоял на ступенях собора и пригрозил перерезать себе горло, если шедевр будет разрушен и Сталин уступит (но наказал Барановского пятью годами тюрьмы).