Введение бессрочного сыска беглых крестьян – кто ввел, при каком царе, участники кратко

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 78.

Обновлено 4 Февраля, 2022

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 78.

Обновлено 4 Февраля, 2022

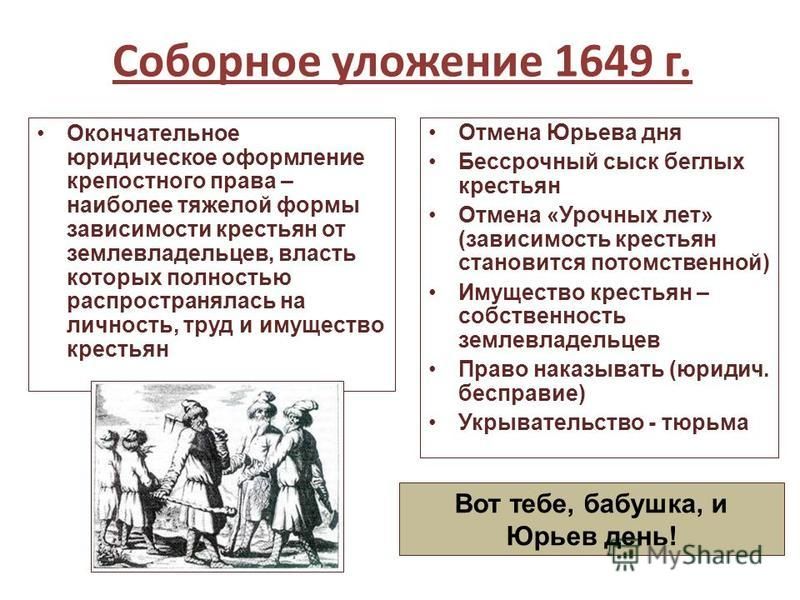

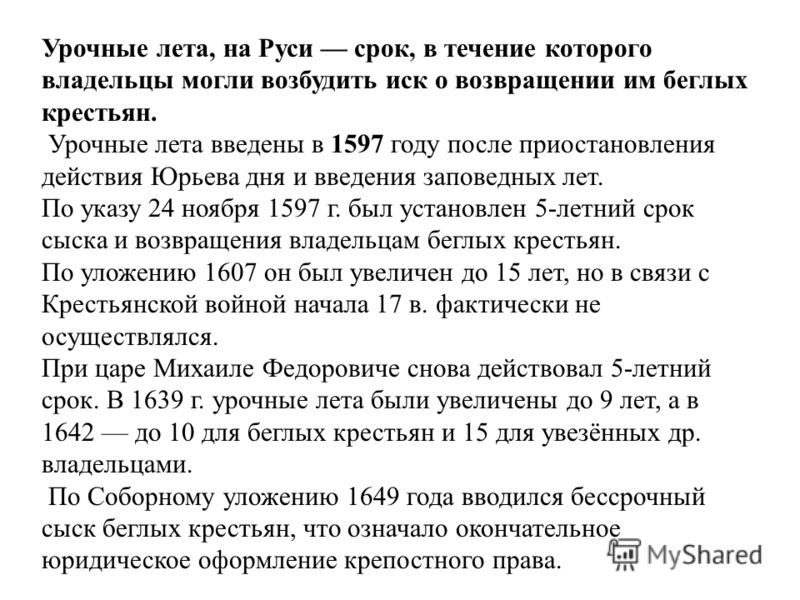

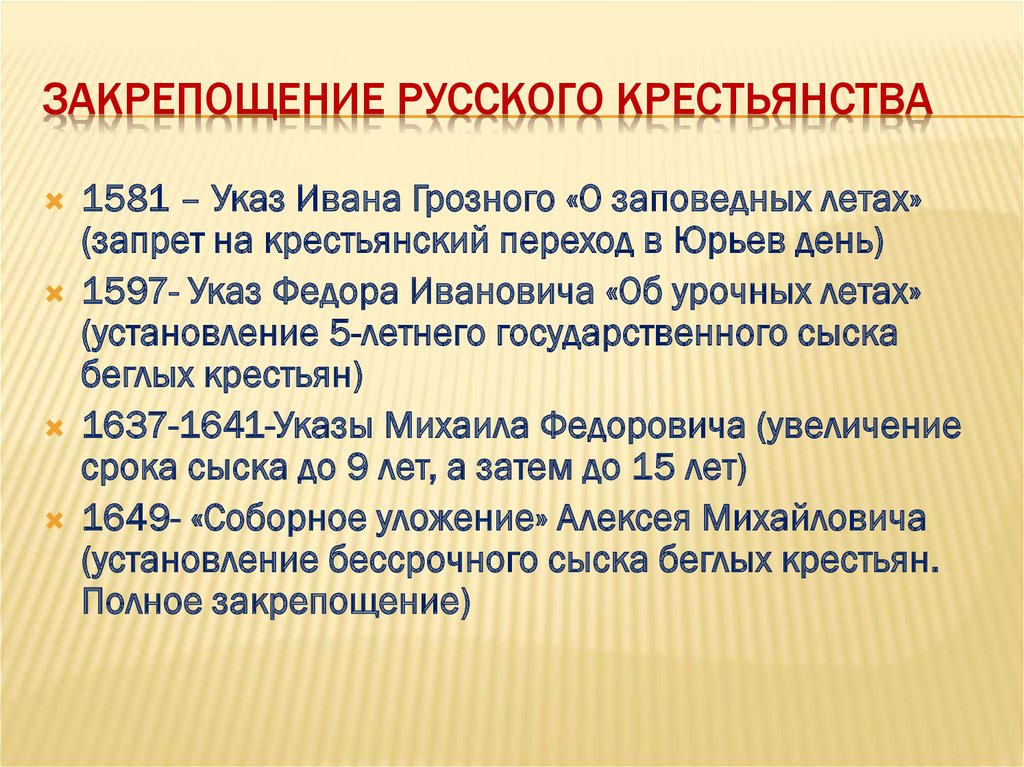

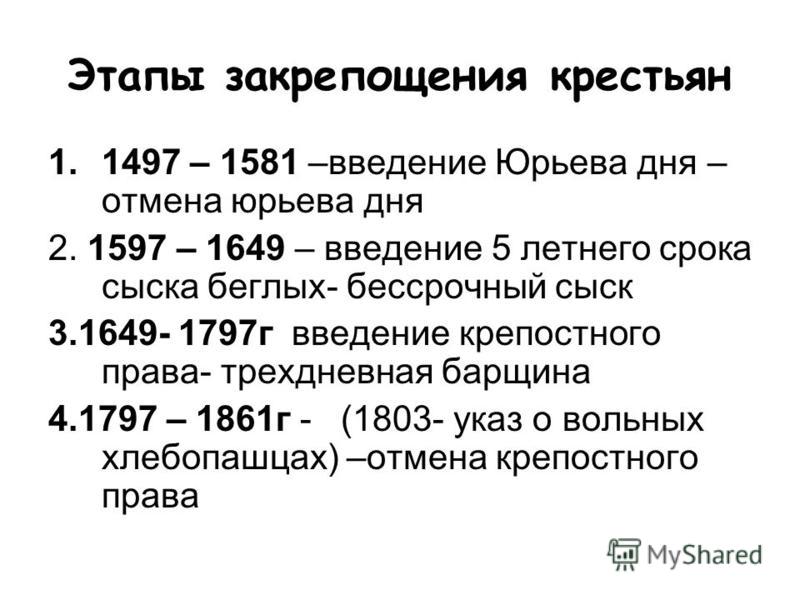

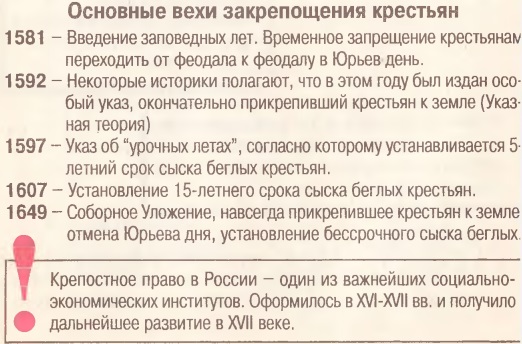

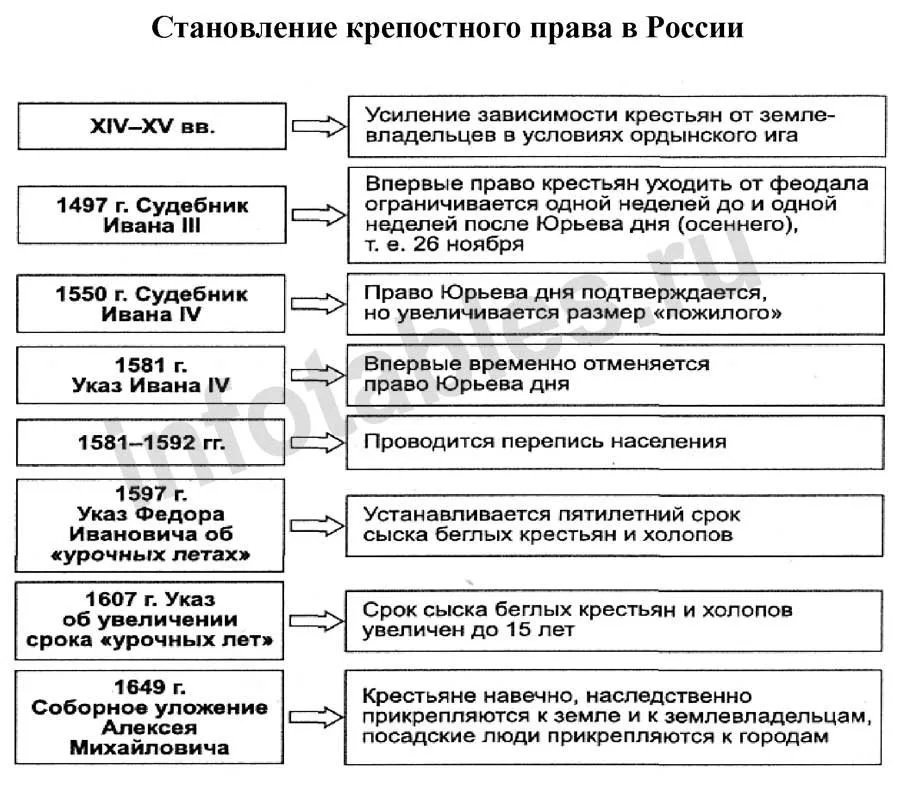

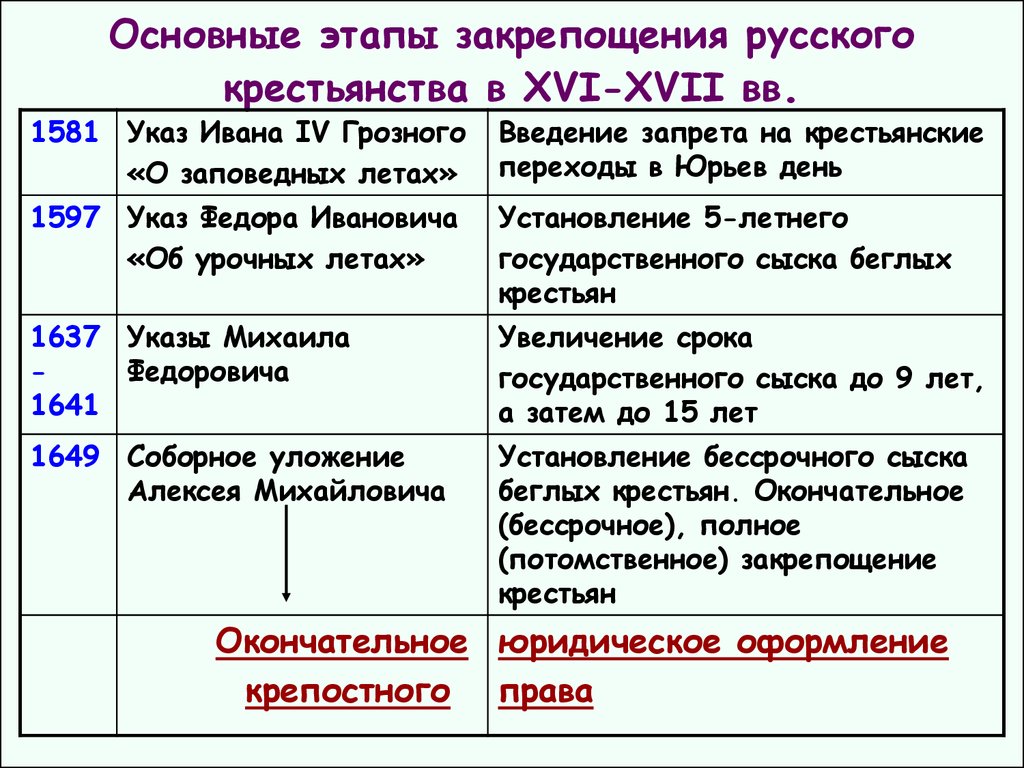

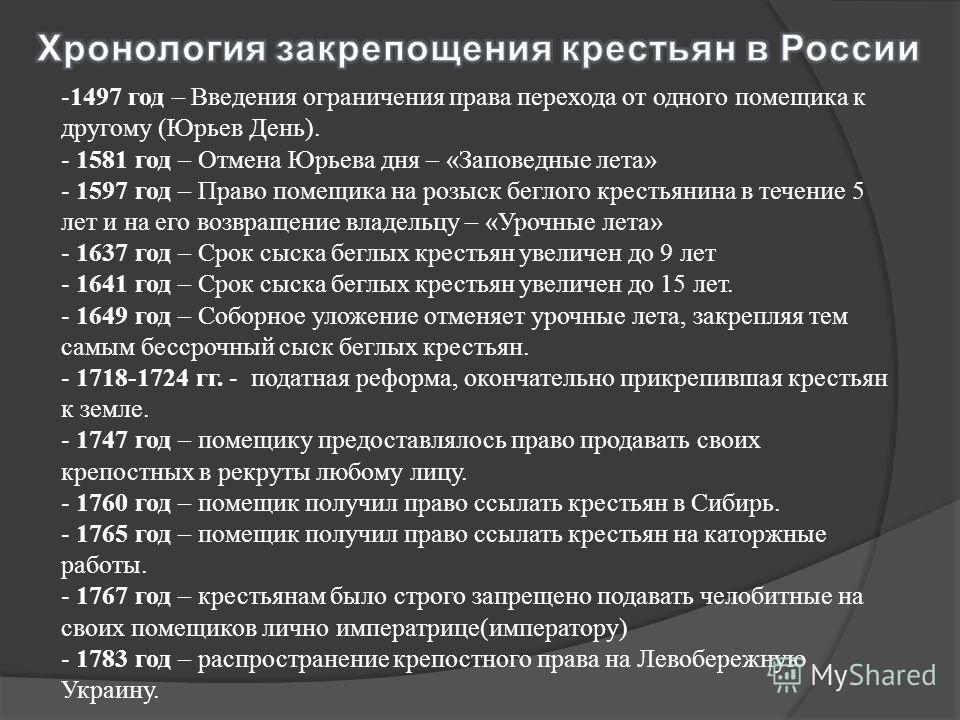

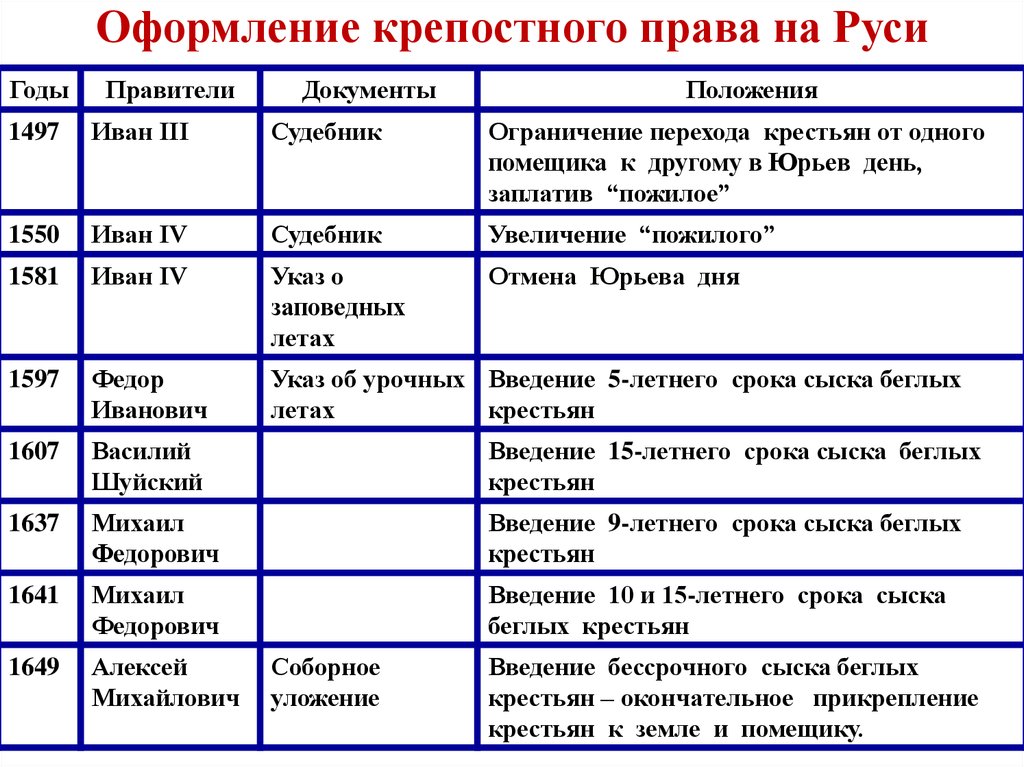

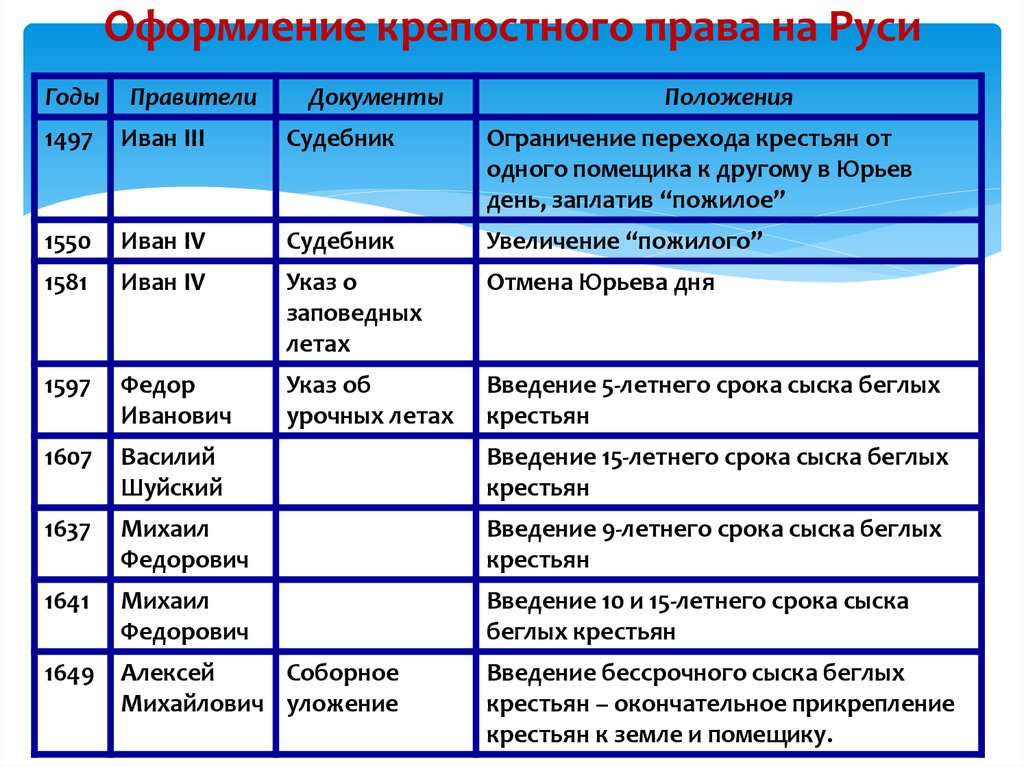

В XVI–XVII веках в России происходило становление крепостного права, и одним из решений царской власти стало введение сроков сыска беглых крестьян. С 1597 года этот срок получил название урочных лет. Он постепенно увеличивался и был узаконен в качестве бессрочного в 1649 году, то есть в царствование второго царя из династии Романовых — Алексея Михайловича.

Предыстория

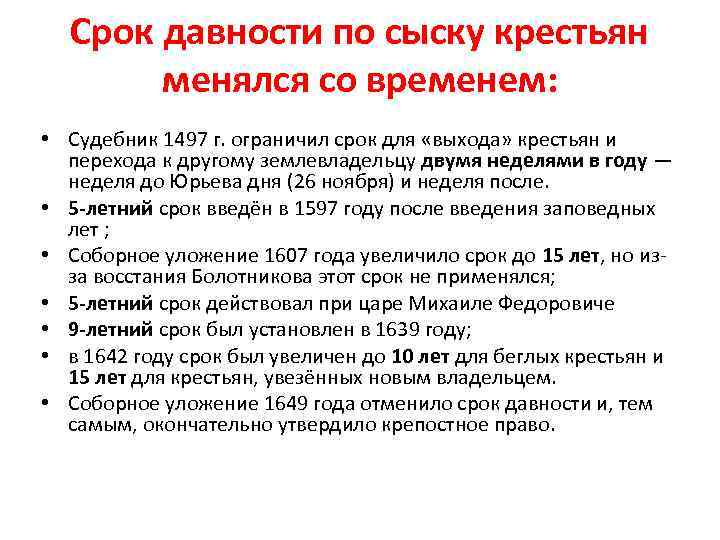

Датой ввода сроков сыска беглых крестьян следует считать 20 февраля 1597 года.

Рис. 1. Крепостные крестьяне, XVII век.Царём тогда был последний представитель династии Рюриковичей — Фёдор Иоаннович. Срок был утверждён пятилетний. Усиление крепостничества было связано с последствиями Ливонской войны и разорения государства опричниной при Иване IV Грозном.

В 1606 году самозванец Лжедмитрий I удлинил срок сыска до 5,5 лет. Причиной могло быть бегство крепостных от помещиков во время голода 1603 года. В 1607 году новый царь, Василий Шуйский, удлинил срок сыска до 15 лет. Причиной такого шага стало восстание Болотникова, участниками которого были многие крестьяне с территорий к юго-западу от Москвы.

Из-за слабости царской власти этот срок по сути не применялся. В 1613 году на престол вступил первый царь из династии Романовых, Михаил, он вернул пятилетний срок сыска.

В 1639 году власти удлинили сроки сыска беглых крестьян до 9 лет. В 1642 году последовало повышение до 10 лет. Тогда же установился и термин «урочные лета». В отдельных случаях, например, если крестьяне принадлежали новому помещику, применялся 15-летний срок сыска.

Земский собор 1649 года и его последствия

Молодой царь Алексей Михайлович Романов из-за соляного бунта в Москве 1648 года решил собрать Земский собор, который состоялся в следующем 1649 году, и утвердил новый свод законов — Соборное Уложение. Оно действовало около 180 лет до начала царствования императора Николая I в 1832 году.

Оно действовало около 180 лет до начала царствования императора Николая I в 1832 году.

С Соборным Уложением связаны два новшества в крепостной системе:

- Введение бессрочного сыска. По сути «урочные лета» отменялись и теперь помещик мог вернуть сбежавшего крестьянина. Это право распространялось и на потомство беглеца и на нажитое им имущество. Помещику следовало только доказать, что это крестьянин из его поместья.

- Крестьяне не имевшие долгов также теряли свое право на смену места жительства и приписывались к поместьям согласно переписи 1620-х годов.

Итогом Соборного Уложения стал фактически социальный переворот, то есть лишение значительного количества сельских жителей права свободного передвижения, а также возможности распоряжаться трудом и собственностью. Свободный крестьянин постепенно превращался в аналог барщинного холопа.

Рис. 3. Соборное Уложение 1649 года.Что мы узнали?

Кратко введение бессрочного сыска беглых крестьян изучают в школьном курсе истории 7 и 10 классов.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.4

Средняя оценка: 4.4

Всего получено оценок: 78.

А какая ваша оценка?

Документ государственной важности. Соборное уложение царя Алексея Михайловича

- Информация о материале

- Опубликовано: 29 мая 2020

Рассказом о Соборном уложении 1649 года мы продолжаем серию «Документ государственной важности», в которой представляем материалы, вошедшие в проект «100 раритетов российской государственности», размещённый на сайте Федерального архивного агентства.

Соборное уложение 1649 года – это кодекс законов, регламентировавший государственное, административное, гражданское и уголовное право в России. Таким образом, документ стал новым сводом законов Русского государства. Уложение было разработано комиссией во главе с боярином князем Никитой Ивановичем Одоевским после Соляного бунта 1648 года в Москве и ряда восстаний в других городах. Принято 29 января (8 февраля) 1649 года на Земском соборе, в том же году опубликовано общим тиражом 2,4 тыс. экземпляров. Источниками Соборного уложения стали Судебник 1550 года, Стоглав 1551 года, царские указы, собранные в указные книги ряда приказов, коллективные челобитные московских и провинциальных дворян, посадских людей и прочих, а также Кормчая книга и, как предполагают исследователи, 3-й Литовский статут 1588 года и др.

Уложение 1649 года состоит из предисловия, оглавления и 25 глав, которые разделены на 967 статей. По правилам делопроизводства того времени оно было написано на «столбце» (свитке, склеенном из 959 листов бумаги, длина которого составила 317 м).

Соборное уложение дополнялось и изменялось Новоуказными статьями 1669, 1676 и 1677 годов, Артикулом воинским 1715 года и др. Оно применялось вплоть до ввода в действие «Свода законов Российской империи». Сегодня хранится в Российском государственном архиве древних актов в позолоченном ковчеге, изготовленном в 1767 году по повелению императрицы Екатерины II в связи с подготовкой созыва Комиссии о сочинении проекта нового Уложения 1767 года.

Текст: Вера Марунова

На основании материалов проекта «100 раритетов российской государственности»

и «Большой российской энциклопедии».

Какой срок розыска беглых крестьян. Урок лета

Во главе с Москвой прошло два века до полного порабощения. Все началось с Юрьева дня в первый судебник, потом заповедные лета, школьные годы. Это звенья одной цепи, и каждое нужно рассматривать в совокупности с другими.

Это звенья одной цепи, и каждое нужно рассматривать в совокупности с другими.

Юрьев день

Юрьев день — праздник святого Георгия в конце ноября. Со времен первого судебника 1497 г. переход крестьян к другому помещику ограничивался неделей до и неделей после этого дня. Заканчивался цикл сельскохозяйственных работ, платились деньги за пользование подсобными постройками, и семьи земледельцев могли уходить искать более легкий хлеб у другого хозяина. Дело в том, что в России была нехватка рабочих рук. Государь дал землю за службу, но работать на ней было некому. Поэтому помещики и помещики конкурировали друг с другом, подтягивали к себе крестьян, обеспечивали лучшие условия для жизни и труда.

заповедное лето

К концу экономической сферы царила полная разруха. Проигранная Ливонская война и политика опричнины подорвали бюджет страны, произошло запустение помещичьих и вотчинных земель. В этих условиях усилилась миграция населения, крестьяне чаще переезжали с места на место в поисках лучшей жизни. Поэтому Иван в конце своего царствования ответил на просьбы своих служилых людей введением так называемых заповедных лет, которые предшествовали положенным годам. Это были периоды запрета крестьянам пользоваться правом Юрьева дня. Это решение было принято как временное, но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.

Поэтому Иван в конце своего царствования ответил на просьбы своих служилых людей введением так называемых заповедных лет, которые предшествовали положенным годам. Это были периоды запрета крестьянам пользоваться правом Юрьева дня. Это решение было принято как временное, но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное.

Урок лета

Другим шагом, сокращавшим свободу крестьян, было введение фиксированных сроков их появления, не вполне определенных. Предварительно это время правления последнего Рюриковича Федора Ивановича, но на самом деле во главе правительства стоял шурин царя Борис Годунов. В указах той эпохи термин «учебные годы» не употребляется. Однако 1597 год в большинстве учебников по отечественной истории определяется как дата введения термина для расследования крестьян, покинувших своих хозяев в заповедные лета. То есть в период, когда переходы были запрещены. Это был единственный способ для крестьян что-то изменить в своей жизни. Итак, они убежали к другому помещику без разрешения. Хозяин был в этом заинтересован, поэтому спрятал перебежчиков. Учебные годы — это период, в течение которого владелец крестьян мог обратиться в исполнительную власть с заявлением об исчезновении своего народа. Если крестьян находили в установленный срок (урок), то их возвращали прежнему хозяину.

Хозяин был в этом заинтересован, поэтому спрятал перебежчиков. Учебные годы — это период, в течение которого владелец крестьян мог обратиться в исполнительную власть с заявлением об исчезновении своего народа. Если крестьян находили в установленный срок (урок), то их возвращали прежнему хозяину.

Сроки сыска крестьян

Первые указы царя вводили пятилетние сроки сыска крестьян, затем этот срок увеличили до семи, десяти и пятнадцати лет. В начале XVII в., в связи с голодом, в некоторых районах были отменены заповедные лета, а потому и положенные годы. Это, однако, не означало, что процесс порабощения был остановлен; скорее, оно было приостановлено бурными событиями Смутного времени. При первых царях из династии Романовых проводилась политика лавирования между интересами различных слоев общества, в том числе помещиков разного уровня. Одни требовали от царя сократить срок следствия беглецов, другие — увеличить. В интересах заселения южных земель правительство даже пошло на отмену фиксированных лет. Но жизнь постепенно налаживалась, интересы помещиков сходились, феодальный способ производства требовал узаконенных крепостнических отношений.

Но жизнь постепенно налаживалась, интересы помещиков сходились, феодальный способ производства требовал узаконенных крепостнических отношений.

Отмена классов

В царствование Алексея Михайловича было несколько крупных бунтов. Народное недовольство было связано с установлением новых государственных и церковных порядков и ухудшением жизненного уровня населения. Как это часто бывает, государство становилось сильнее и богаче, а народ беднел. В 1648 году произошло первое из череды последующих беспорядков. Напуганный восстанием, молодой царь созвал Земский собор. В ней вскрылись многие противоречия феодального государства. И все же результатом стало принятие нового свода законов России под названием «Соборное уложение». Что касается крестьян, то они считались собственностью феодалов, их частной собственностью. Наказывали всех, кто укрывал беглых крестьян. А для самих беглецов были отменены все сроки, после чего они могли надеяться на получение от хозяина свободы. Так, отмена фиксированных лет, зафиксированная в 1649 г. , означало окончательную регистрацию. Теперь на протяжении всей жизни каждый, кто уходил от хозяина, рисковал быть пойманным и возвращаться к хозяину, который мог наказать его по своему усмотрению. Это не означало, что побеги прекратились, но крестьяне уже бежали не к другому хозяину, а на юг, в казачьи земли. С этим государству также суждено было вести долгую борьбу.

, означало окончательную регистрацию. Теперь на протяжении всей жизни каждый, кто уходил от хозяина, рисковал быть пойманным и возвращаться к хозяину, который мог наказать его по своему усмотрению. Это не означало, что побеги прекратились, но крестьяне уже бежали не к другому хозяину, а на юг, в казачьи земли. С этим государству также суждено было вести долгую борьбу.

История введения урокных лет (этапы закрепощения крестьянства)

24 ноября (4 декабря по ст. ст.) 1597 издан Указ русского царя Федора Иоанновича под названием «Об урокных годах», по которому устанавливается пятилетний срок следствия, а также возвращение беглых крестьян их хозяевам. В этом Указе говорилось, что крестьяне, бежавшие от своих господ «до сего… года в пятилетии», подлежат сыску, суду, а также возвращаются обратно к своим хозяевам. В то же время этот Указ не распространялся на тех, кто бежал шесть лет назад.

Процесс закабаления крестьян в России был достаточно длительным и проходил в несколько отдельных этапов. По Судебнику 149 г.7 срок на выезд крестьянина к другому помещику составлял две недели (неделя до Юрьева дня и еще одна после него).

По Судебнику 149 г.7 срок на выезд крестьянина к другому помещику составлял две недели (неделя до Юрьева дня и еще одна после него).

Такое закрепление законом некоторого короткого переходного периода свидетельствовало о действительном желании государства и феодалов ограничить права крестьян, а также показывало их неспособность закрепить крестьянина за определенным феодалом. Эта норма содержалась и в новом Судебнике 1550 г., но в 1581 г., в условиях тотальной разрухи государства и бегства его жителей, Иван Грозный ввел так называемые «заповедные годы», запрещавшие крестьянам от проникновения на территорию, сильно пострадавшую от стихийных бедствий. Эта мера позиционировалась в то время как временная.

Составители Указа 1597 г. фактически опирались при его составлении на писцовые книги. Этот закон установил «урок лета».

По Уложению 1607 года срок сыска беглых крестьян теперь был увеличен до пятнадцати лет, но уже при царе Михаиле Федоровиче вновь был введен в действие пятилетний сыскной срок. В 1630-х годах «учебные годы» вновь были увеличены до девяти лет, а в 1640-х годах срок следствия по беглым крестьянам составлял десять лет для беглых крестьян, а также пятнадцать лет для крестьян, насильно уведенных другими помещиками.

В 1630-х годах «учебные годы» вновь были увеличены до девяти лет, а в 1640-х годах срок следствия по беглым крестьянам составлял десять лет для беглых крестьян, а также пятнадцать лет для крестьян, насильно уведенных другими помещиками.

Следует также отметить, что к 1649 году был введен бессрочный срок для беглых крестьян, что фактически означало полную легализацию и окончательное оформление так называемого крепостного права в Российском государстве, принесшем немало огорчений рядовым жителям.

УРОК ЛЕТО

срок, в течение которого хозяева могли предъявить иск о возвращении им беглых крепостных. Представлен в 90-х годах. XVI в. после отмены Юрьева дня (1581 г.) и введения заповедных лет, когда началось описание земель и писцовые книги стали рассматриваться как акт, прикрепляющий крестьян к тем землям, на которых их застали заповедные годы. Указ 24 нояб. 159 г.7 на розыск и возвращение беглых крестьян хозяевам был установлен 5-летний срок. По Уложению 1607 г. был введен 15-летний срок следствия. Крест. начало войны. XVII век несколько задержал процесс порабощения. При пр-ве царя Михаила Федоровича опять действовал относительно короткий 5-летний срок, что было выгодно не только крупным помещикам, но и рядовым служилым людям на юге. уездов, где в 10-50-х гг. 17 века многие крестьяне бежали.

Крест. начало войны. XVII век несколько задержал процесс порабощения. При пр-ве царя Михаила Федоровича опять действовал относительно короткий 5-летний срок, что было выгодно не только крупным помещикам, но и рядовым служилым людям на юге. уездов, где в 10-50-х гг. 17 века многие крестьяне бежали.

По нормам законодательства об У. л., для возвращения беглого крестьянина его прежний хозяин должен был подать прошение, предварительно узнав о новом месте жительства и хозяине беглеца. Старый хозяин не терял права вернуть своего крепостного и по истечении У. Л., если прошение было подано в этот установленный срок, а дело еще не было рассмотрено. Для беглого крестьянина, жившего у нового хозяина при У. л. создали новое крепостное право взамен старого. Постановления правительства иногда нарушали это правило (например, с целью заселения южных городов).

На 1 этаже. служилые люди XVII в. неоднократно подавали коллективные челобитные с просьбой отменить У. л. а в 1639 г. срок следствия был увеличен до 9 лет, а в 1642 г. до 10 лет для беглых и 15 для уведенных другими хозяевами. По Соборному Уложению 1649 г. У. л. были отменены и введен бессрочный розыск беглых крестьян, а значит, им конец. юридическое оформление крепостного права. На 2 этаже. 17 в. в нек-рых случаях проведения в жизнь списания У. л. отсроченные (например, в южной и восточной пограничных полосах).

до 10 лет для беглых и 15 для уведенных другими хозяевами. По Соборному Уложению 1649 г. У. л. были отменены и введен бессрочный розыск беглых крестьян, а значит, им конец. юридическое оформление крепостного права. На 2 этаже. 17 в. в нек-рых случаях проведения в жизнь списания У. л. отсроченные (например, в южной и восточной пограничных полосах).

Лит.: Греков Б. Д., Крестьяне в России с древнейших времен до XVII века, 2-е изд., кн. 2, М., 1954; Новосельский А. А., К вопросу о значении «учебных лет» в первой половине XVII в., в сб.: Академик Б. Д. Греков в день своего семидесятилетия, М., 1952; Корецкий В. И., К истории становления крепостного права в России, «ВИ», 1964, № 6.

В. И. Буганов. Москва.

Советская историческая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. Эд. Е. М. Жукова. 1973-1982 .

Смотреть что такое «УРОК ЛЕТО» в других словарях:

В России 16-17 века, 5, 15 годы и другие периоды, в течение которых помещики могли предъявить иск о возвращении им беглых крепостных. Представлен в 90-х годах. XVI в. Соборным Уложением 1649 г. установлен бессрочный обыск … Большой Энциклопедический словарь

Представлен в 90-х годах. XVI в. Соборным Уложением 1649 г. установлен бессрочный обыск … Большой Энциклопедический словарь

УРОК ЛЕТНИЙ, В 16 17 ВВ. 5, 15 лет и другие сроки, в течение которых помещики могли предъявить им иск о возвращении беглых крепостных. Представлен в 90 с. XVI век Соборным Уложением 1649 года установлено бессрочное следствие, что означало юридическое… … Русская история

В России 16-17 веков, 5, 15 годы и другие периоды, в течение которых помещики могли предъявить иск о возвращении им беглых крепостных. Представлен в 90-х годах. XVI в. Соборным Уложением 1649 г. установлено бессрочное следствие. Политология: Словарь… … Политология. Словарный запас.

в России в 16-17 вв. 5, 15 лет и другие сроки, в течение которых помещики могли предъявить им иск о возвращении беглых крепостных. Представлен в 90 с. XVI век Соборным Уложением 1649 года установлено бессрочное следствие, которое означало… … Энциклопедический словарь

Урок лет, в России период, в течение которого хозяева могли предъявить иск о возвращении им беглых крестьян. Летние уроки были введены в 1597 году после отмены Дня Святого Георгия и введения заповедных лет. Указом от 24 ноября… … Википедия

Летние уроки были введены в 1597 году после отмены Дня Святого Георгия и введения заповедных лет. Указом от 24 ноября… … Википедия

В России срок, в течение которого хозяева могли предъявить иск о возвращении им беглых крепостных. У. л. введен в 90 с. 16 в. после отмены Юрьева дня (См. Юрьев день) и введения заповедных лет (См… … Большая советская энциклопедия

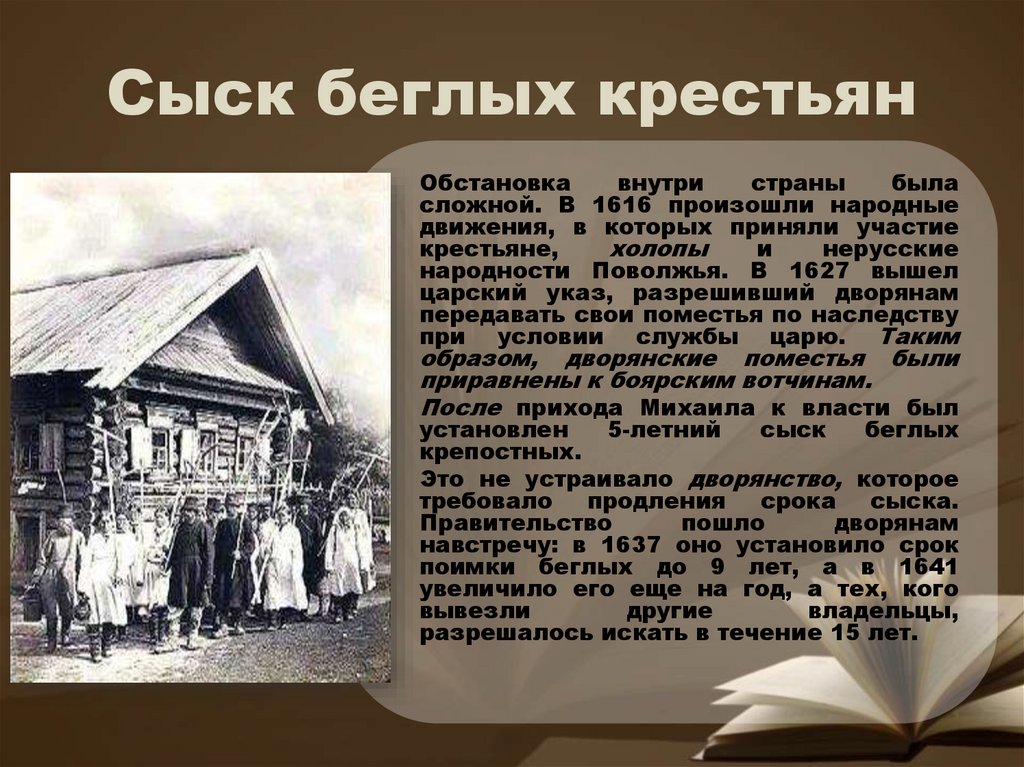

Крепостное право в России закрепило за крестьянами земельный надел и его собственник (помещик).Принадлежность крепостного передавалась по наследству, что с 1649 г. подтверждалось государственными законами.Крестьянин не имел права самостоятельно менять помещика, он мог быть только продан или подарен одним помещиком другому Жестокое обращение с крепостными спровоцировало их бегство.К середине XVII века масштабы бегства крестьян достигли мировых размеров, и помещики требовали от государства более строгих мер для бегства, чем Сыскные приказы.

детективные заказы В течение нескольких десятилетий в первой половине XVII века государство устанавливало особые сыскные порядки. Каждый из орденов осуществлял временную деятельность в пределах одного или нескольких округов. Следствие по окружному приказу возглавил сыщик, выходец из дворян и назначенный центральным правительством. Для ведения сыскной работы по прибытии в уезд в распоряжение сыщика оказывался отряд казаков, артиллеристов или стрельцов. К детективу был приставлен клерк для ведения обыска.

Каждый из орденов осуществлял временную деятельность в пределах одного или нескольких округов. Следствие по окружному приказу возглавил сыщик, выходец из дворян и назначенный центральным правительством. Для ведения сыскной работы по прибытии в уезд в распоряжение сыщика оказывался отряд казаков, артиллеристов или стрельцов. К детективу был приставлен клерк для ведения обыска.

Такие меры оказались малоэффективными, т.к. увеличилось количество беглых крепостных. Причиной этого стала неспособность сыщиков найти всех беглецов. Если крестьянина не находили в период «учебных лет» (введенных при), он получал свободу.

Сыскные приказы просуществовали до 1649 года. К тому времени бегство крепостных получило широкое распространение и ввело бессрочный розыск беглых крестьян.

Бесконечное расследование Введение бессрочного розыска беглых крестьян в 1649 году является завершающим этапом их полного закабаления. По Соборному уложению, глава 11 «Суда о крестьянах», крепостные навеки прикреплялись к помещичьей земле и передавались из поколения в поколение. Летние уроки были отменены. Эта мера значительно предотвратила бегство порабощенных, но не искоренила его полностью. Крестьяне бежали в надежде, что их никогда не найдут.

Летние уроки были отменены. Эта мера значительно предотвратила бегство порабощенных, но не искоренила его полностью. Крестьяне бежали в надежде, что их никогда не найдут.

В то же время пособничество беглецам стало строго наказываться. Категорически запрещалось прятать беглых крепостных. За это удалось взыскать «имущество», по Уложению, в размере 10 рублей, а беглецов «бить плетью нещадно».

Кодекс Собора сделал розыски беглых крестьян неограниченными. Теперь помещик мог по праву вернуть беглого крепостного, если докажет, что служил ему. А также порабощенные не могли менять место жительства. Они были полностью закреплены за поместьем, на котором были обнаружены переписью 1620 года.

Результаты введения бессрочного расследования Бессрочное расследование окончательно ухудшило и без того тяжелое положение крепостных. Притеснение порабощенных помещиками набирало силу и становилось все более жестоким. В свою очередь крестьянский труд стал неэффективным, снизилась производительность труда. Моральное унижение, физическое насилие сильно снижали стимул к эффективной работе. Крепостные поднимали восстания, которые со временем приобрели масштабы настоящих войн. В свою очередь, новый порядок развязывал руки феодалам, стимулируя вседозволенность, развивая лень и отсутствие всякой инициативы.

Моральное унижение, физическое насилие сильно снижали стимул к эффективной работе. Крепостные поднимали восстания, которые со временем приобрели масштабы настоящих войн. В свою очередь, новый порядок развязывал руки феодалам, стимулируя вседозволенность, развивая лень и отсутствие всякой инициативы.

Об «учебных годах», впервые установивших пятилетний срок для розыска и возвращения беглых крестьян хозяевам. По Указу крестьяне, бежавшие от своих господ «до сего… года в пятилетии», подлежали сыску, суду и возвращению назад. Указ не распространялся на тех, кто бежал шесть лет назад и ранее.

Процесс закрепощения крестьян в России был достаточно длительным и проходил в несколько этапов. Судебник 1497д. ограничил срок «выхода» крестьян и перехода к другому помещику двумя неделями в году — неделей до Юрьева дня (26 ноября) и неделей после. Закрепление законом некоторого короткого переходного периода свидетельствовало, с одной стороны, о стремлении феодалов и государства ограничить права крестьян, а с другой стороны, о неспособности закрепить крестьян за личности определенного феодала. Эта норма содержалась и в новом Судебнике 1550 г. Однако в 1581 г. в условиях крайней разрухи страны и бегства населения Иван IV ввел «заповедные лета», запрещавшие крестьянам покидать территории, наиболее пострадавшие от бедствий. В то время эта мера была временной.

Эта норма содержалась и в новом Судебнике 1550 г. Однако в 1581 г. в условиях крайней разрухи страны и бегства населения Иван IV ввел «заповедные лета», запрещавшие крестьянам покидать территории, наиболее пострадавшие от бедствий. В то время эта мера была временной.

В 1592-1593 гг. В общегосударственном масштабе «заповедные лета» были вновь введены Указом царя Федора Ивановича, запретившего крестьянский выход и объявившего писцовые книги законным основанием для закрепощения крестьян. Сведения, содержащиеся в этих книгах, определяли принадлежность крестьян к помещику. Таким образом, была проведена перепись населения, позволившая прикрепить крестьян к месту жительства и вернуть их в случае бегства и дальнейшего захвата старыми хозяевами.

Составители Указа 1597 г. руководствовались писцовыми книгами Г., которые установили так называемые «учебные годы» («учебные годы») — срок следствия беглых крестьян, определяемый в пять лет. Через пятилетку бежавшие крестьяне подлежали закрепощению на новых местах, что было в интересах крупных землевладельцев и дворян южных и юго-западных уездов, куда были направлены основные потоки беглецов.

Leave A Comment