ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ: ПРОКАРИОТЫ И ЭУКАРИОТЫ

Тема: «ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ ОРГАНИЗМЫ: ПРОКАРИОТЫ И ЭУКАРИОТЫ»

Урок 1: Строение клеток эукариот».

Цель урока: дать учащимся общее представление о строении клеток эукариот, об особенностях их функций в связи со строением.

Оборудование и материалы: схема строения эукариотической клетки; фотографии органелл, сделанные под световым и электронным микроскопом.

Базовые понятия и термины: органеллы, эукариоты, прокариоты, ядро, рибосомы, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, митохондрии, хлоропласты, плазматическая мембрана, мембранные органеллы, немембранные органеллы, клеточный центр.

Концепция урока: показать строение клеток эукариот (позже в сравнении дать информацию о более простых прокариотических клетках). Рассказывая об эукариотах, использовать уже имеющиеся у школьников знания. На основе знаний о клетках эукариот дать (в сравнении) информацию о более простых прокариотических клетках. Рассказать о прокариотах подробнее в связи с тем, что информации об этих организмах у школьников пока ещё не много.

На основе знаний о клетках эукариот дать (в сравнении) информацию о более простых прокариотических клетках. Рассказать о прокариотах подробнее в связи с тем, что информации об этих организмах у школьников пока ещё не много.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УРОКА:

I. Актуализация опорных знаний и мотивация учебной деятельности:

Какие органеллы характерны для клеток растений?

Какие органеллы характерны для клеток животных?

Какие функции выполняют хлоропласты?

Что вы знаете о митохондриях?

Какие органеллы есть в любой клетке?

Какие функции выполняет в клетке ядро?

Для чего нужна клеточная стенка? У каких клеток она есть?

II. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА

Вступительное слово учителя.

ПРОКАРИОТЫ.

(сообщение учащегося – выдержка из реферата- до 5 мин.)

В зависимости от уровня организации клетки организмы делят на прокариоты и эукариоты.

Прокариоты (от лат. про — перед, вместо и греч. карион — ядро) — надцарство организмов, к которому относятся царства Бактерии и Цианобактерий (устаревшее название — «сине-зеленые водоросли»).

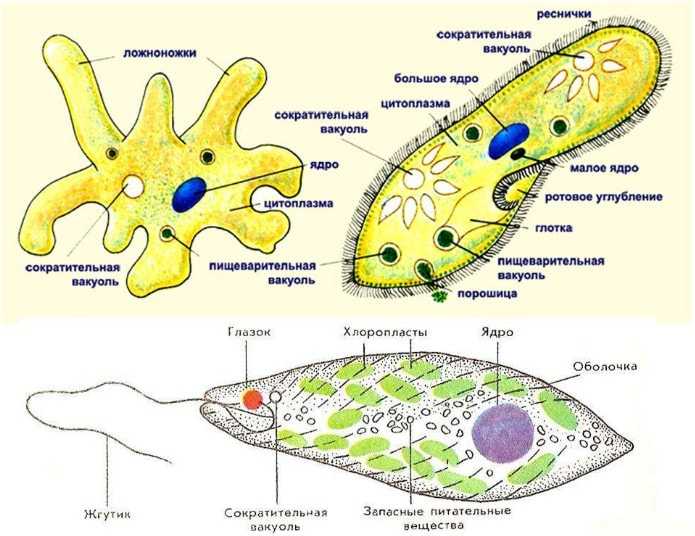

Клетки прокариот характеризуются простым строением: они не имеют ядра и многих органелл (митохондрий, пластид, эндоплазматической сети, комплекса Гольджи, лизосом, клеточного центра). Только у некоторых бактерий — обитателей водоемов или капилляров почвы, заполненных водой, имеются особые газовые вакуоли. Изменяя в них объем газов, эти бактерии могут перемещаться в водной среде с минимальными затратами энергии. В состав поверхностного аппарата клеток прокариот входят плазматическая мембрана, клеточная стенка, иногда — слизистая капсула.

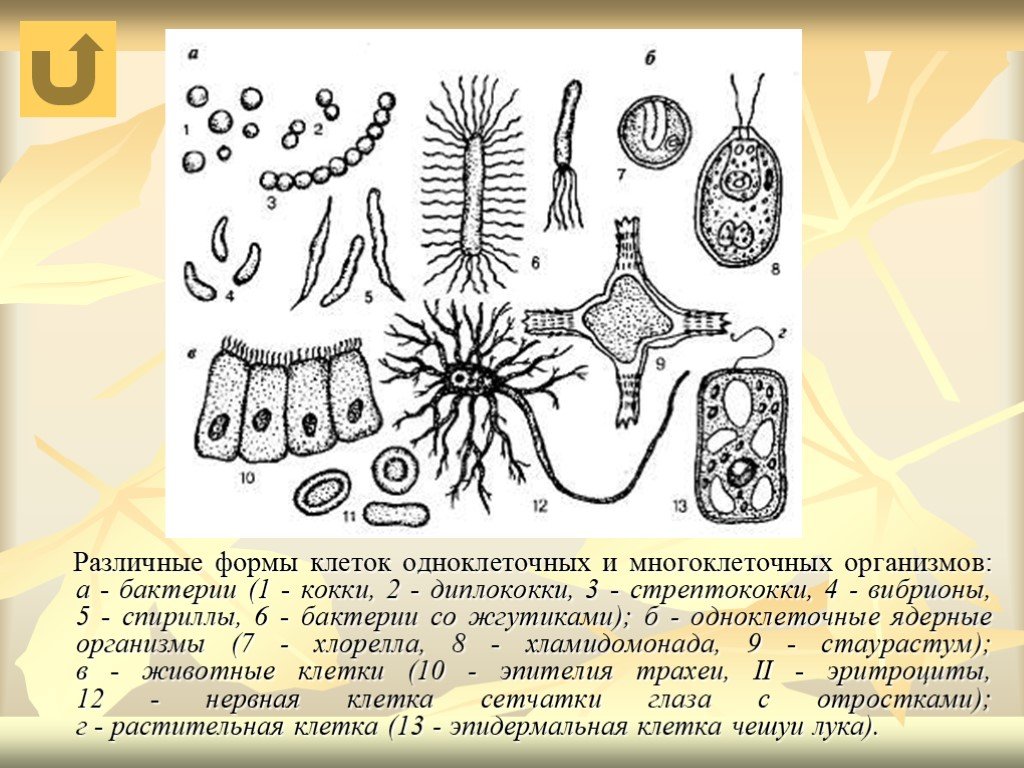

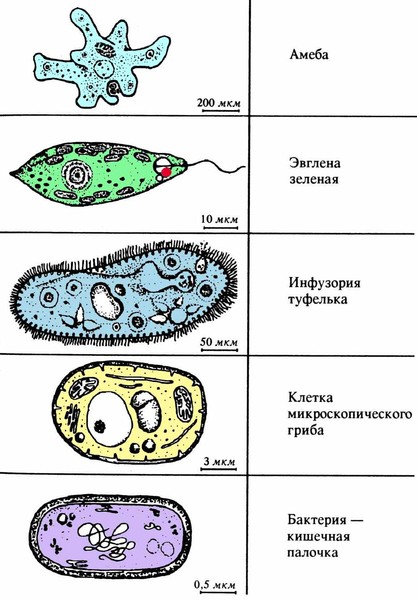

(рис. 1).

В цитоплазме прокариот находятся рибосомы, разнообразные включения, одна или несколько ядерных зон (нуклеоидов), содержащих наследственный материал. Наследственный материал прокариот представлен кольцевой молекулой ДНК, прикрепленной в определенном месте к внутренней поверхности плазматической мембраны (рис. 1).

Рибосомы прокариот сходны по строению с рибосомами, расположенными в цитоплазме и на мембранах эндоплазматической сети клеток эукариот, но отличаются более мелкими размерами. Плазматическая мембрана клеток прокариот может образовывать гладкие или складчатые выпячивания, направленные в цитоплазму. На складчатых мембранных образованиях могут располагаться ферменты, рибосомы, а на гладких — фотосинтезирующие пигменты. В клетках цианобактерий обнаружены округлые замкнутые мембранные структуры — хроматофоры, в которых расположены фотосинтезирующие пигменты.

Клетки некоторых бактерий имеют органеллы движения — один, несколько или много жгутиков. Жгутики прокариот состоят из одной молекулы специфического белка, имеющей трубчатое строение. Жгутики могут быть длиннее самой клетки в несколько раз, однако их диаметр незначительный (10-25 нм), поэтому в световой микроскоп они не видны. Кроме жгутиков, поверхность бактериальных клеток часто имеет нитчатые и трубчатые образования, состоящие из белков или полисахаридов. Он обеспечивают прикрепление клетки к субстрату или принимаю участие в передаче наследственной информации во время полового процесса.

Клетки прокариот имеют небольшие размеры (не превышают 30 мкм, а есть виды, диаметр клеток которых составляет около 0,2 мкм). Большинство прокариот — одноклеточные организмы есть среди них и колониальные формы. Скопления клеток прокариот могут иметь вид нитей, гроздей и т. д; иногда они окружен: общей слизистой оболочкой — капсулой. У некоторых колониальных цианобактерий соседние клетки контактируют между собой через микроскопические канальцы, заполненные цитоплазмой.

Форма клеток прокариот разнообразна: шаровидная (кокки), палочковидная (бациллы), в виде изогнутой (вибрионы) или спирально закрученной (спириллы) палочки и др. (рис.2)

(рис.2)

(обобщение учителя – до 1 мин.)

***

ВИРУСЫ.

(сообщение учащегося – выдержка из реферата- до 5 мин.)

Открытие вирусов и их место в системе живой природы. Существование вирусов впервые доказал русский ученый Д. И. Ивановский в 1892 г. Исследуя заболевание табака — так называемую листовую мозаику, он при помощи микробиологических фильтров пытался выделить возбудителя этой болезни. Но даже фильтры с наименьшим диаметром пор не могли задержать этого возбудителя, и отфильтрованный сок больного растения вызывал заболевание здоровых. Ученый высказал предположение о существовании какого-то неизвестного организма, по размерам значительно уступающего бактериям. Позже было доказано существование аналогичных частиц, которые вызывали заболевания у животных. Все эти невидимые в световой микроскоп частицы получили общее название вирусы (от лат. вирус — яд). Однако настоящее изучение вирусов стало возможным лишь в 30-х годах XIX ст. после изобретения электронного микроскопа. Наука, изучающая вирусы, называется вирусологией.

Позже было доказано существование аналогичных частиц, которые вызывали заболевания у животных. Все эти невидимые в световой микроскоп частицы получили общее название вирусы (от лат. вирус — яд). Однако настоящее изучение вирусов стало возможным лишь в 30-х годах XIX ст. после изобретения электронного микроскопа. Наука, изучающая вирусы, называется вирусологией.

Вирусы объединяют в особое царство Вира. От представителей других царств вирусы отличаются тем, что не имеют клеточного строения. Это внутриклеточные паразиты; во внешней среде они не проявляют никаких признаков живого. Только при проникновении в клетку-хозяина и взаимодействуя с ее аппаратом синтеза белка, вирусные частицы проявляют некоторые свойства живой материи — способность к размножению.

Особенности строения и функционирования вирусов. Размены вирусных частиц составляют от 15 до нескольких сотен, иногда до 2 тысяч (некоторые вирусы растений) нанометров. (рис.3)

(рис. 3)

3)

Жизненный цикл вирусов состоит из двух фаз: внеклеточной и внутриклеточной.

Каждая вирусная частица состоит из молекулы ДНК или особой РНК, покрытых белковой оболочкой (соответственно их называют: ДНК — или РНК-содержащие вирусы). (рис.4)

(рис.4)

Обе эти нуклеиновые кислоты несут наследственную информацию о вирусных частицах.

Вирусные нуклеиновые кислоты имеют вид одно- или двух-, цепочных спиралей, которые, в свою очередь, бывают линейными, кольцевыми или вторично скрученными.

В зависимости от структуры и химического состава оболочки вирусы подразделяют на простые и сложные.

Простые вирусы имеют оболочку, состоящую из однотипных белковых образований (субъединиц) в виде спиральных или многогранных структур (напр., вирус табачной мозаики) {рис. 28). Они имеют различную форму — палочковидную, нитчатую, шаровидную и др.

Сложные вирусы дополнительно покрыты липопротеиновой мембраной. Она представляет собой часть плазматической мембраны клетки-хозяина и содержит гликопротеиды (вирусы оспы, гепатита В и др. ). Последние служат для распознавания специфических рецепторов на мембране клетки-хозяина и прикрепления к ней вирусной частицы. Иногда в мембране вируса содержатся ферменты, обеспечивающие синтез вирусных нуклеиновых кислот в клетке-хозяине и некоторые другие реакции.

Во внеклеточной фазе вирусы способны существовать длительное время и выдерживать воздействие солнечных лучей, низких или высоких температур (а частицы вируса гепатита В1 — даже кратковременное кипячение). Вирус полиомиелита2 во внешней среде сохраняет способность к заражению хозяина на протяжении нескольких дней, а оспы — многих месяцев.

Механизмы проникновения вируса в клетку-хозяина. Большинство вирусов специфичны: они поражают только определенные типы клеток-хозяев многоклеточных организмов (клетки-мишени) или отдельные виды одноклеточных организмов. Проникновение в клетку-хозяина начинается взаимодействием вирусной частицы с мембраной клетки, на которой расположены особые Рецепторные участки. В оболочке вирусной частицы содержатся особые белки (прикреплённые), «распознающие» эти участки, что и обеспечивает специфичность вируса. Если вирусная частица прикрепляется к клетке, на мембране которой нет чувствительных к ней рецепторов, то заражения не происходит. У простых вирусов прикрепительные белки находятся в белковой оболочке, у сложных — на игольчатых или шиловидных выростах поверхностной мембраны.

Проникновение в клетку-хозяина начинается взаимодействием вирусной частицы с мембраной клетки, на которой расположены особые Рецепторные участки. В оболочке вирусной частицы содержатся особые белки (прикреплённые), «распознающие» эти участки, что и обеспечивает специфичность вируса. Если вирусная частица прикрепляется к клетке, на мембране которой нет чувствительных к ней рецепторов, то заражения не происходит. У простых вирусов прикрепительные белки находятся в белковой оболочке, у сложных — на игольчатых или шиловидных выростах поверхностной мембраны.

В клетку-хозяина вирусные частицы попадают разными путями. Многие сложные вирусы — благодаря тому, что их оболочка сливается с мембраной клетки хозяина (напр., как у вируса гриппа). Часто вирусная частица попадает внутрь клетки путем пиноцитоза (напр., вирус полиомиелита). Большинство вирусов растений проникает внутрь клеток-хозяина в местах повреждения клеточных стенок.

Особый механизм проникновения в клетку-хозяина обнаружен у вирусов — паразитов бактерий, так называемых бактериофагов (от греч. бактерион — палочка и фагос — пожиратель). Частица бактериофага представляет собой довольно сложное образование (рис. 5).

бактерион — палочка и фагос — пожиратель). Частица бактериофага представляет собой довольно сложное образование (рис. 5).

Она состоит из расширенной головки, белковая оболочка которой содержит ДНК, отростка, в виде чехла, напоминающего растянутую пружину, внутри которого находится полый стержень, и хвостовых нитей. При помощи этих нитей вирус соединяется с рецепторными участками клетки-хозяина и прикрепляется к ее поверхности. Затем чехол резко сокращается, вследствие чего стержень проходит через оболочку бактерии и впрыскивает вирусную ДНК внутрь нее. Пустая оболочка бактериофага остается на поверхности клетки-хозяина.

(обобщение учителя – до 1 мин.)

***

ЭУКАРИОТЫ.

(сообщение учащегося – выдержка из реферата — до 5 мин.)

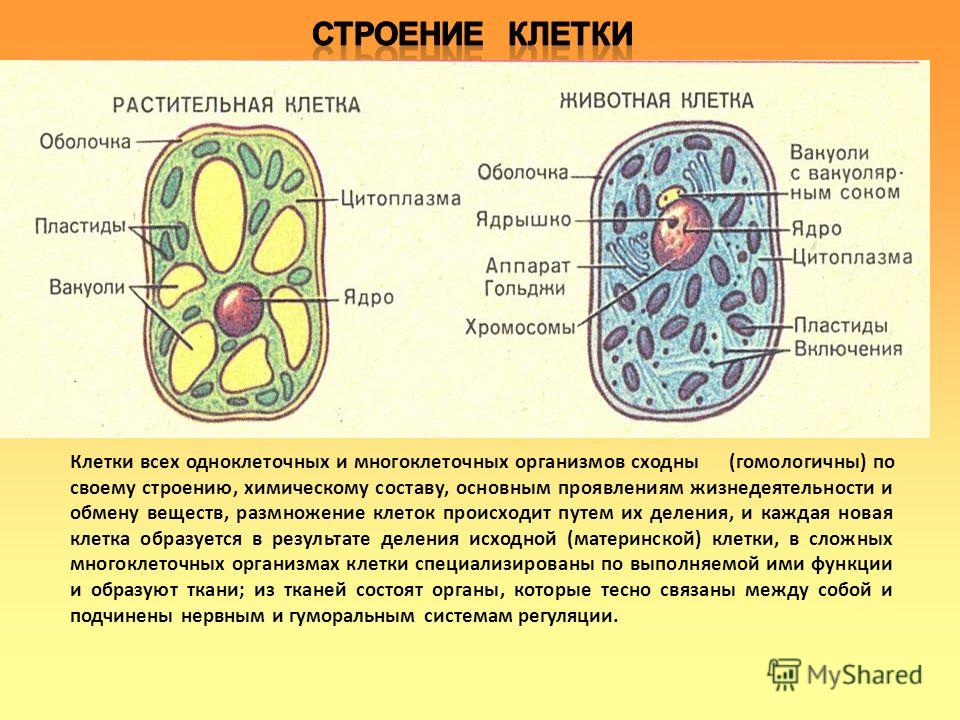

Известно, что клетки очень разнообразны. Их разнообразие настолько велико, что поначалу, рассматривая клетки в микроскоп, ученые не замечали в них сходных черт и свойств. Но позже было обнаружено, что за всем многообразием клеток скрываются их принципиальное единство, общие, характерные для них проявления жизни.

Их разнообразие настолько велико, что поначалу, рассматривая клетки в микроскоп, ученые не замечали в них сходных черт и свойств. Но позже было обнаружено, что за всем многообразием клеток скрываются их принципиальное единство, общие, характерные для них проявления жизни.

Чем же клетки одинаковы?

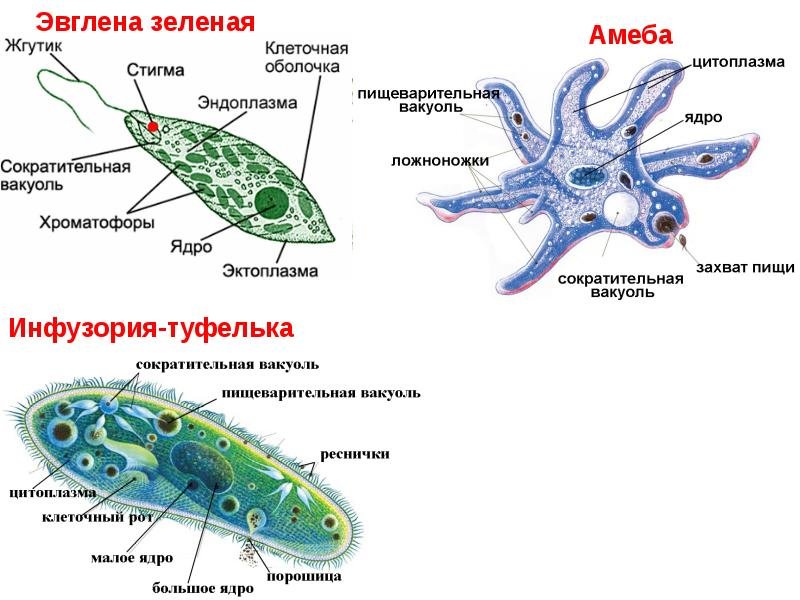

Содержимое любой клетки отделено от внешней среды особой структурой — плазматической мембраной (плазмалеммой). Эта отделённость позволяет создавать внутри клетки совершенно особую среду, не похожую на ту, которая ее окружает. Поэтому в клетке могут идти те процессы, которые не протекают больше нигде. Их называют процессами жизнедеятельности.

Все содержимое клетки, за исключением ядра носит название цитоплазмы. Поскольку клетка должна осуществлять множество функций, то в цитоплазме имеются разнообразные структуры, обеспечивающие выполнение этих функций. Такие структуры называются органеллами (или органоидами — это синонимы, но органеллы — более современный термин).

Какие же основные органеллы клетки?

Самая крупная органелла клетки — ядро, в которой хранится и из которого переписывается наследственная информация. Это — центр управления обмена веществ клетки, он контролирует деятельность всех других органелл.

В ядре есть ядрышко — это место, где образуются другие важные органеллы, участвующие в синтезе белка. Их называют рибосомами. Но рибосомы только формируются в ядре, а работают они (т. е. синтезируют белок) в цитоплазме. Часть из них находится в цитоплазме свободно, а часть прикрепляется к мембранам, которые образуют сеть, получившую название эндоплазматической. Эндоплазматическая сеть — это сеть канальцев, ограниченных мембранами. Существует два типа эндоплазматической сети: гладкая и шероховатая. На мембранах шероховатой эндоплазматической сети расположены рибосомы, поэтому в ней идёт синтез и транспорт белков. А гладкая эндоплазматическая сеть — это место синтеза и транспорта углеводов и липидов.

Для синтеза белков, углеводов и жиров необходима энергия, которую вырабатывают энергетические станции клетки — митохондрии. Митохондрии — двухмембранные органеллы, в которых осуществляется процесс клеточного дыхания. На мембранах митохондрий окисляются пищевые продукты и накапливается химическая энергия в виде особых энергетических молекул.

В клетке имеется также место, где органические соединения могут накапливаться и откуда они могут транспортироваться. Это аппарат Гольджи — система плоских мембранных мешочков. Он принимает участие в транспорте белков, липидов, углеводов, обновлении плазматической мембраны. В аппарате Гольджи образуются также органеллы внутриклеточного пищеварения — лизосомы.

Лизосомы — одномембранные органеллы, характерные для клеток животных, содержащие ферменты, которые могут разрушать белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, липиды.

Все органеллы клетки работают совместно, принимая участие в процессах обмена веществ и энергии.

В клетке могут быть органеллы, не имеющие мембранного строения.

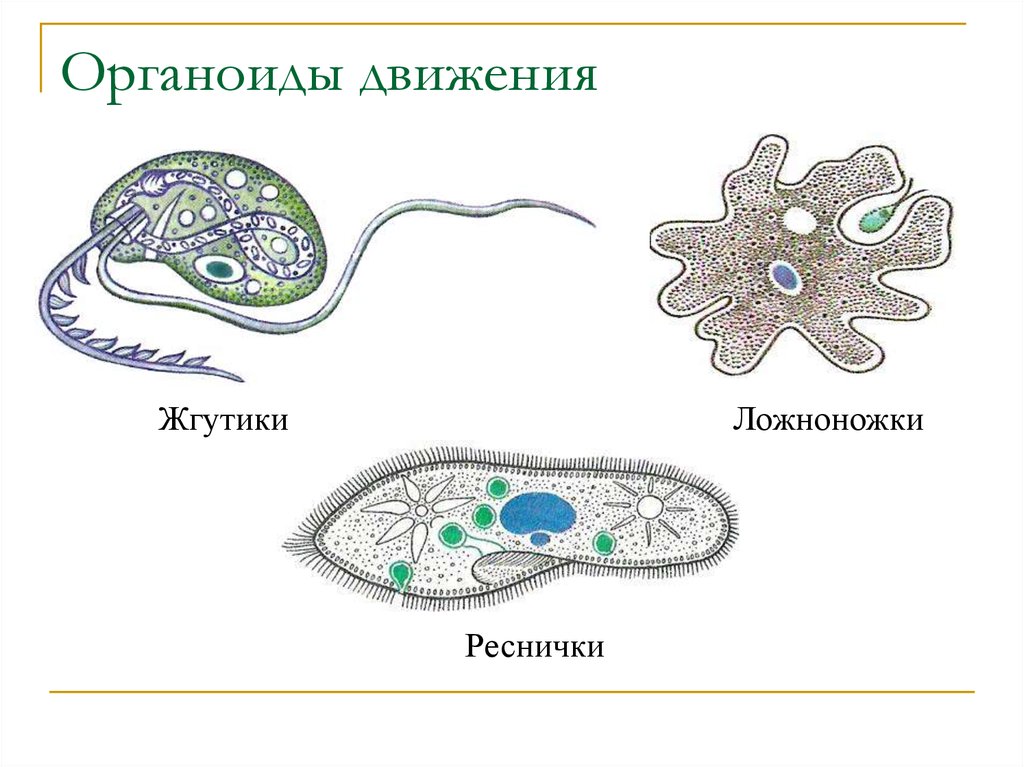

Цитоскелет — это опорно-двигательная система клетки, которая включает в себя микрофиламенты, реснички, жгутики, клеточный центр,

продуцирующий микротрубочки и центриоли.

Есть органеллы, характерные только для клеток растений,— пластиды.

Пластиды бывают трех типов: хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. В хлоропластах, как вы уже знаете, идет процесс фотосинтеза. В растениях есть также вакуоли — это продукты жизнедеятельности клетки, которые являются резервуарами воды и растворенных в ней соединений. (см.рис.6,7,8)

рис.6

рис.7

рис.8

(обобщение учителя – до 1 мин.)

(Работа а парах с дидактическими карточками и рисунками)

Итоги изучения эукариотической клетки можно объединить в таблицу.

Органеллы эукариотической клетки

Название органеллы | Особенности строения | Биологические функции |

Ядро | Самая крупная двухмембранная органелла клетки | Является информационным центром клетки, отвечает за процессы хранения, изменения, передачи и реализации наследственной информации |

Рибосомы | Немембранные органеллы, сферические структуры диаметром 20 нм. Это самые мелкие клеточные органеллы | На рибосомах происходит синтез белка в клетке |

Шероховатая эндоплазматическая сеть | Система мембран, образующих канальцы и полости. | Система синтеза и транспорта белков |

Гладкая эндоплазматическая сеть | Система мембран, образующих канальцы и полости. Рибосом на этих мембранах нет | Система синтеза и транспорта углеводов и липидов |

Аппарат Гольджи | Состоит из окружённых мембранами полостей, уложенных в стопку | Место накопления, сортировки, упаковки и дальнейшего транспорта веществ по клетке |

Лизосомы (характерны для клеток животных) | Одномембранные органеллы, мелкие пузырьки, содержащие ферменты | Способны расщеплять белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты |

Вакуоли (характерны для клеток растений) | Полости, окружённые мембраной | Резервуары воды и растворенных в ней соединений, поддерживают тургорное давление |

Митохондрии | Двухмембранные органеллы | Обеспечивают процессы дыхания в клетке |

Пластиды: хромопласты, лейкопласты, хлоропласты | Двухмембранные оргалеллы: лейкопласты — бесцветные, хлоропласты — зелёные, хромопласты — цветные (не зелёные) | В хлоропластах идёт процесс фотосинтеза, хромопласты обеспечивают различную окраску частей растений, а лейкопласты играют запасающую роль |

Цитоскелет | Включает в себя немембранные органеллы: микрофиламенты, реснички и жгутики, клеточный центр, продуцирующий микротрубочки и центриоли | Обеспечивает движение клетки, изменение формы клетки, изменение взаиморасположения органелл внутри клетки |

III. Обобщение, систематизация и контроль знаний и умений учащихся.

Обобщение, систематизация и контроль знаний и умений учащихся.

Самостоятельная работа учащихся:

укажите НА ДИДИКТИЧЕСКИХ КАРТОЧКАХ основные структурные элементы (органеллы) клеток растений и животных.

(работа в парах с дидактическими карточками)

(Образцы дидактических карточек:

V. Домашнее задание:

§ 25, 26 учебника (с. 100—107), — изучить; рисунки – рассмотреть.

§ 9, — повторить. Подготовиться к лабораторной работе.

УРОК 2: «Строение прокариотической клетки».

Лабораторная работа: «Строение клеток прокариот и эукариот».

Цель урока: продолжить формирование у учащихся общего представления о строении клеток прокариот (в сравнении с эукариотами), об особенностях их функций в связи со строением.

Оборудование и материалы: схема строения прокариотической и эукариотической клеток; постоянные препараты клеток эпидермиса лука, эпителиальной ткани. Для лабораторной работы: световой микроскоп, покровные стекла, пинцеты, препаровальные иглы.

Базовые понятия и термины: органеллы, эукариоты, прокариоты, ядро, рибосомы, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, митохондрии, хлоропласты, плазматическая мембрана, мембранные органеллы, немембранные органеллы, клеточный центр.

Концепция урока: на основе знаний о клетках эукариот дать (в сравнении) информацию о более простых прокариотических клетках. Рассказать о прокариотах подробнее в связи с тем, что информации об этих организмах у школьников пока ещё не много.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УРОКА:

I. Актуализация опорных знаний и мотивация учебной деятельности:

Какие органеллы есть в любой клетке?

Во всех ли клетках есть ядро?

Какие функции выполняет в клетке ядро?

Могут ли быть безъядерные клетки?

II. Изучение нового материала:

Изучение нового материала:

Работа с таблицей.

Прокариоты – одноклеточные организмы, у которых нет оформленного ядра и многих других органелл. Но поскольку это живые организмы, то они должны выполнять все функции живого. Как? С помощью чего? Если у них нет тех органелл, которые характерны для эукариот, то как они без них обходятся? Отличия в характеристиках прокариот и эукариот видны по следующей таблице:

(Работа а парах с таблицами)

| Характеристика | ЭУКАРИОТЫ | ПРОКАРИОТЫ |

| Размеры клеток | Диаметр до 40 мкм, объем клетки в 1000-10000 раз больше, чем у прокариот. | Диаметр в среднем составляет 0,5 – 5 мкм |

| Форма | Одноклеточные и многоклеточные | Одноклеточные |

| Наличие ядра | Есть оформленное ядро | Есть ядерная зона, в которой расположена кольцевая молекула ДНК, выполняющая роль информационного центра |

Наличие рибосом | Имеются в цитоплазме и на шероховатой ЭПС | Есть только в цитоплазме, но гараздо меньшие по размерам |

Где идет синтез и транспорт белка | В цитоплазме и на мембранах ЭПС | Только в цитоплазме |

Как протекают процессы дыхания | Процесс аэробного дыхания протекает в митохондриях | Аэробное дыхание протекает на дыхательных мембранах, специальных органелл для этого процесса нет |

Как протекает процесс фотосинтеза | В хлоропластах | Спецорганелл нет. |

Способность к фиксации азота | Не способны к фиксации азота | Могут фиксировать азот |

Строение клеточных стенок | У растений – целлюлоза, у грибов — хитин | Основной структурный компонент – муреин |

Наличие органелл | Много. Одни двухмембранные, другие — одномембранные | Мало. Внутренние мембраны встречаются редко. Если они есть, то на них протекают процессы дыхания или фотосинтеза |

Лабораторная работа: «Особенности строения клеток прокариот и эукариот».

ХОД РАБОТЫ:

Подготовить микроскоп к работе.

При малом увеличении рассмотреть постоянный препарат клеток (растений, грибов, животных). Затем перевести микроскоп на большое увеличение и рассмотреть препараты детальнее.

Сравнить препараты между собой. Зарисовать увиденное.

Рассмотреть электронно-микроскопические фотографии клеток различных организмов. Найти на них клеточную стенку, плазматическую мембрану, ядро, ЭПС, аппарат Гольджи, митохондрии, вакуоли.

4. Сделать вывод.

III. Обобщение, систематизация и контроль знаний и умений учащихся:

В чем основные отличия клеток эукариот и прокариот?

В чем их сходство?

Какие из клеток являются более древними?

Какие функции выполняют в клетке: ядро, митохондрии, хлоропласты?

IV. Самостоятельная работа учащихся:

Самостоятельная работа учащихся:

— назовите с помощью каких своих частей выполняют жизненные функции прокариотические клетки.

V. Домашнее задание:

§ 26, — учебника (с. 104—108), — повторить. Рисунок № 28 — рассмотреть и зарисовать.

Сходства и различия эукариот, архей, бактерий

Автор статьи Лукьянова А.А.

На протяжении многих лет с момента открытия существования микроорганизмов не было однозначного понимания их места в живой природе. Их относили к растениям (отсюда устаревший ныне термин «микрофлора[1]»), затем разделяли на группы среди растений и животных. Сейчас очевидно, что термин «микроорганизм» не имеет систематического смысла, то есть говорит исключительно о микроскопическом размере объекта.

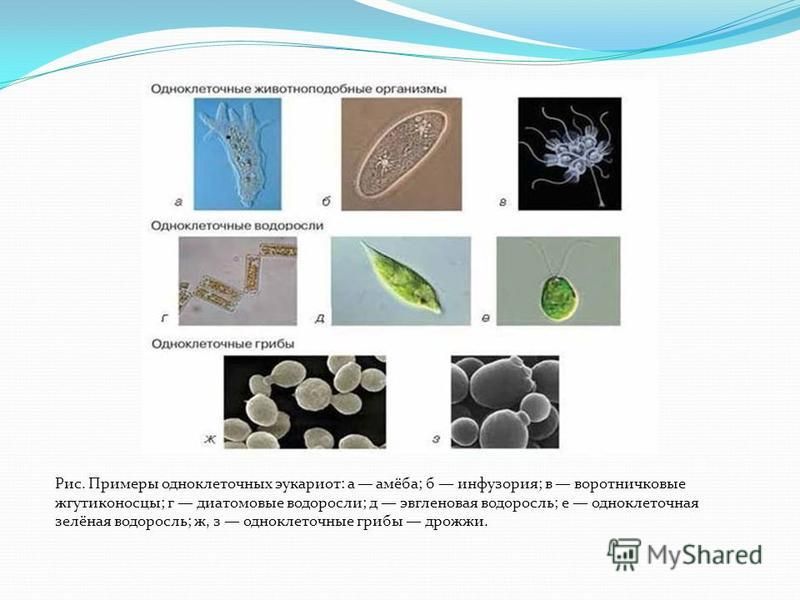

Группы эукариот

В настоящее время микроорганизмы разделяют на две большие группы, принципиально отличающиеся строением клетки – эукариоты и прокариоты (рис. 1). Группа эукариот включает в себя микроскопические водоросли, простейших и микроскопические грибы, такие как дрожжи и плесневые грибы. К прокариотам до 80-х годов относили исключительно бактерий, однако группой исследователей под руководством Карла Вёзе в ходе анализа последовательностей 16S рРНК, было обнаружено, что архебактерии (археи) по своему происхождению являются самостоятельной группой, что подтверждается рядом отличий в их строении и метаболизме: одни черты роднят их с бактериями, другие – с эукариотами, а некоторые являются совершенно уникальными. В частности, первые открытые археи отличаются своей удивительной способностью обитать в экстремальных местах обитания: при высоких температурах, давлении, сильнокислых или сильнощелочшых условиях среды. Например, большинство гипертермофильных архей растут при температуре 80 ℃, а Methanopyrus kandleri – при 122 ℃. Другой пример: рекордсмен среди устойчивых к кислой среде архей растет в условиях, эквивалентных 1,2 М серной кислоте. Для сравнения – содержание соляной кислоты в желудочном соке в норме составляет 0,14 – 0,16 М.

К прокариотам до 80-х годов относили исключительно бактерий, однако группой исследователей под руководством Карла Вёзе в ходе анализа последовательностей 16S рРНК, было обнаружено, что архебактерии (археи) по своему происхождению являются самостоятельной группой, что подтверждается рядом отличий в их строении и метаболизме: одни черты роднят их с бактериями, другие – с эукариотами, а некоторые являются совершенно уникальными. В частности, первые открытые археи отличаются своей удивительной способностью обитать в экстремальных местах обитания: при высоких температурах, давлении, сильнокислых или сильнощелочшых условиях среды. Например, большинство гипертермофильных архей растут при температуре 80 ℃, а Methanopyrus kandleri – при 122 ℃. Другой пример: рекордсмен среди устойчивых к кислой среде архей растет в условиях, эквивалентных 1,2 М серной кислоте. Для сравнения – содержание соляной кислоты в желудочном соке в норме составляет 0,14 – 0,16 М.

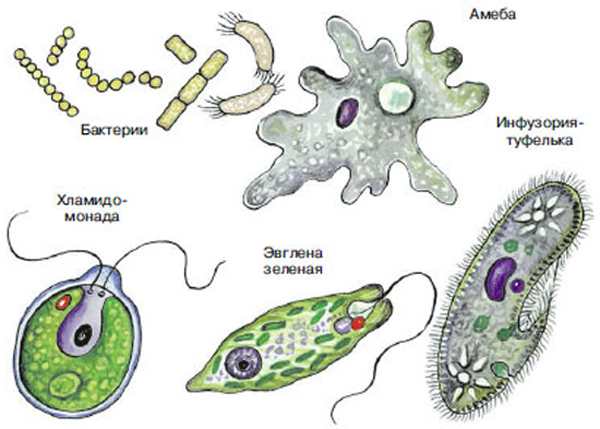

Рисунок 1. Группы микроорганизмов

Сходства и различия в строении клеток прокариот и эукариот

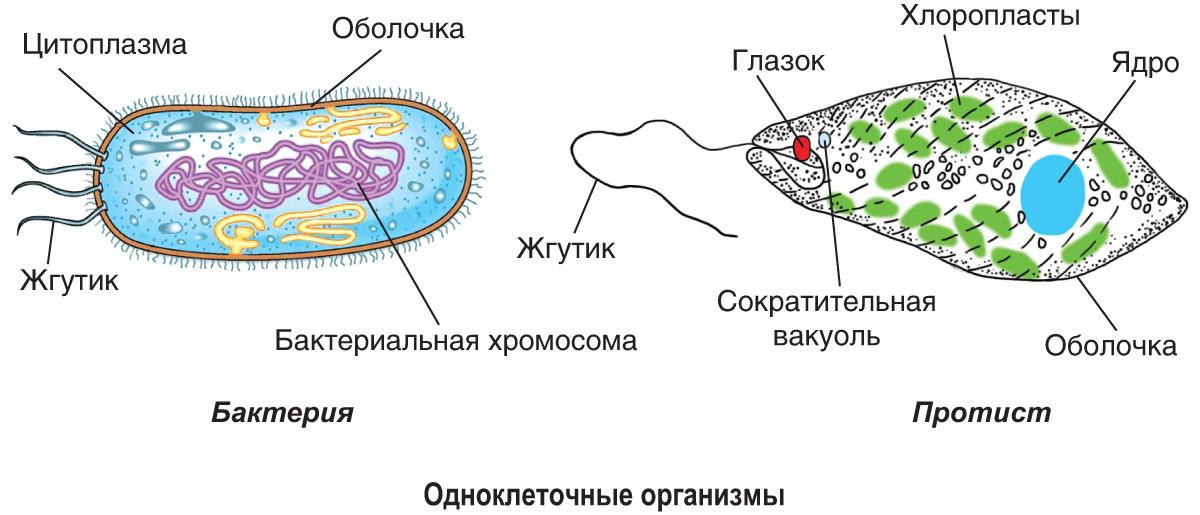

Для существования клеток любого типа, и прокариотических, и эукариотических, необходимо наличие цитоплазматической мембраны, отделяющей клетку от внешней среды; цитоплазмы, заполняющей клетку, а также генетического аппарата и рибосом, позволяющих хранить и реализовывать генетическую информацию. Однако, строение мембраны и рибосом, а также организация генетического материала для этих групп могут различаться (рис.2)

Однако, строение мембраны и рибосом, а также организация генетического материала для этих групп могут различаться (рис.2)

Основное различие прокариот и эукариот состоит в том, что в клетках прокариот генетический материал располагается непосредственно в цитоплазме и представлен нуклеоидом, содержащим чаще всего замкнутую в кольцо молекулу ДНК. У эукариот генетический материал отделен ядерной оболочкой и, соответственно, заключен в ядре. Он представлен линейными молекулами ДНК, «упакованными» в хромосомы.

И у прокариот, и у эукариот есть рибосомы, необходимые для синтеза белка, но рибосомы прокариот меньше эукариотических. Рибосомы бактерий состоят их трех, а не четырех молекул рРНК. Рибосомы архей по некоторым признакам похожи на бактериальные, а по некоторым – на эукариотические. Например, на рибосомы архей не действует антибиотик хлорамфеникол, связывающий рибосомы бактерий, в то время как дифтерийный токсин, останавливающий биосинтез белка у эукариот, действует и на архей.

Кроме рибосом внутри прокариотической клетки нет других органелл и мембранных структур, в то время как эукариотические клетки содержат эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, митохондрии и другие органеллы. Внутри клеток прокариот могут быть газовые пузырьки или другие включения, окруженные белковой оболочкой.

Рисунок 2. Строение клеток прокариот (на примере бактерий) и эукариот

Такое увеличение площади мембраны необходимо в связи с тем, что энергетические процессы, такие как дыхание и фотосинтез, происходящие у эукариот на внутренних мембранах митохондрий и хлоропластов соответственно, у прокариот происходит непосредственно на мембране клетки.

Цитоскелет прокариот не включает в себя характерных для эукариотической клетки элементов (микротрубочек, актиновых филаментов, микрофиламентов) и образован другими белками. Прокариоты не способны к эндоцитозу и амебоидному движению.

Клеточные покровы прокариот и эукариот так же существенно отличаются. Клетки бактерий и эукариот покрыты цитоплазматической мембраной, состоящей из двойного слоя фосфолипидов, в которых жирные кислоты связаны с молекулой глицерина сложноэфирной связью. Мембранные липиды архей вместо жирных кислот содержат изопреновые цепочки, соединенные с глицерином простой эфирной связью (рис. 3). Липиды такой мембраны зачастую объединяются в один слой с двумя гидрофильными головками и одной гидрофобной «сшивкой» из двух хвостов. Это делает мембрану более устойчивой к экстремальным условиям, в которых обитают некоторые археи.

Мембранные липиды архей вместо жирных кислот содержат изопреновые цепочки, соединенные с глицерином простой эфирной связью (рис. 3). Липиды такой мембраны зачастую объединяются в один слой с двумя гидрофильными головками и одной гидрофобной «сшивкой» из двух хвостов. Это делает мембрану более устойчивой к экстремальным условиям, в которых обитают некоторые археи.

Рисунок 3. Строение цитоплазматической мембраны бактерий, эукариот и архей

Клеточная стенка бактерий состоит из пептидогликана (муреина), которого нет ни у архей, ни у эукариот. Клетки архей чаще всего покрыты белковым S-слоем, защищающим от воздействия стрессовых условий, а в тех случаях, когда клеточная стенка все-таки присутствует, в ее состав входит похожее по структуре вещество – псевдомуреин.

Отличается и строение жгутиков. Бактериальные жгутики образованы белком флагеллином который, закручиваясь в спираль, формирует полую внутри нить жгутика. Жгутики архей похожи на бактериальные: они приводят клетку в движение, вращаясь по тому же механизму, но они не имеют полости внутри и образованы гликопротеинами. Жгутики эукариот в свою очередь состоят из десяти пар микротрубочек, где одна из пар центральная, а еще девять окружают ее.

Жгутики эукариот в свою очередь состоят из десяти пар микротрубочек, где одна из пар центральная, а еще девять окружают ее.

Клетки бактерий, архей и эукариот отличаются не только чертами своего строения, существует еще рад биохимических и молекулярных признаков, на которые стоит обратить внимание. Кратко все признаки для каждой группы изложены в таблице 1.

Таблица 1. Сходства и различия в строении клеток бактерий, археи и эукариот

Сходства и различия в молекулярных процессах, протекающих в клетках прокариот и эукариот

Различия в организации генетического материала для этих групп не ограничиваются лишь его расположением и тем, замкнута ли ДНК в кольцо. Процессы транскрипции и трансляции у каждой группы имеют свои особенности. Например, для поддержания структуры ДНК и регуляции экспрессии генов в клетках эукариот и архей есть специальные белки – гистоны, которых нет у бактерий.

Гены бактерий собраны в опероны. Это означает, что несколько генов находятся друг за другом и имеют общий промотор (место старта трансляции), таким образом мРНК получается полицистронная, то есть кодирующая несколько белков. Эта особенность характерна и для архей. У эукариот, наоборот, для каждого гена есть свой промотор. В то же время общим для бактерий и эукариот является наличие в генах некодирующих участков — интронов, однако для бактерий характерны интроны другого типа, нежели для эукариот. Причем структура РНК-полимеразы, компонентов транскрипционного комплекса, а также все дальнейшие процессы транскрипции и дальнейшей обработки (процессинга) мРНК у эукариот и архей очень схожи, в то время, как у бактерий существенно отличаются. Например, транскрипция и трансляция, на матрице синтезируемой мРНК, у бактерий идут одновременно и для старта синтеза белка не требуется не требуется процессинга мРНК. Причем, трансляция бактерий начинается не с метионина, как у эукариот (и архей), а с формилметионина.

Эта особенность характерна и для архей. У эукариот, наоборот, для каждого гена есть свой промотор. В то же время общим для бактерий и эукариот является наличие в генах некодирующих участков — интронов, однако для бактерий характерны интроны другого типа, нежели для эукариот. Причем структура РНК-полимеразы, компонентов транскрипционного комплекса, а также все дальнейшие процессы транскрипции и дальнейшей обработки (процессинга) мРНК у эукариот и архей очень схожи, в то время, как у бактерий существенно отличаются. Например, транскрипция и трансляция, на матрице синтезируемой мРНК, у бактерий идут одновременно и для старта синтеза белка не требуется не требуется процессинга мРНК. Причем, трансляция бактерий начинается не с метионина, как у эукариот (и архей), а с формилметионина.

Помимо особенностей, связанных с транскрипцией и трансляцией, для прокариот, в отличие от эукариот, характерно большое разнообразие метаболических особенностей, таких как способность к метаногенезу архей, хемолитоавтотрофность, способность к фиксации азота и способность к аноксигенному фотосинтезу.

Исходя из этого, становится видно, что все три выделенные на настоящий момент домена – бактерии, археи и эукариоты существенно отличаются друг от друга. Причем археи, хоть и являются прокариотами и несут в своем строении типичные прокариотические черты – отсутствие ядра и мембранных органоидов в цитоплазме, кольцевая ДНК, кольцевая хромосома и многое другое, тем не менее в некоторых чертах похожи на эукариот. Говоря о родстве между этими тремя группами, стоит отметить, что согласно доминирующей в настоящее время гипотезе, считается, что не смотря на то, что и бактерии, и археи относятся к прокариотам, последние все же более близки к эукариотам. Таким образом, в ходе эволюции сперва произошло разделение на группу бактерий и некого общего предка, от которого в дальнейшем произошли археи и эукариоты

[1] В современной науке принято использовать термин «микробиота»

[2] S – константа седиментации. Скорость осаждения частицы при ультрацентрифугировании. В данном контексте ее используют, чтобы охарактеризовать размер частицы.

# Микробиология

# 11 класс

Определение и примеры одноклеточных — Биологический онлайн-словарь

Одноклеточные

прил.

[ˌjuːnɪˈsɛljʊlə]

Определение: Имеющий или состоящий только из одной ячейки

Содержание

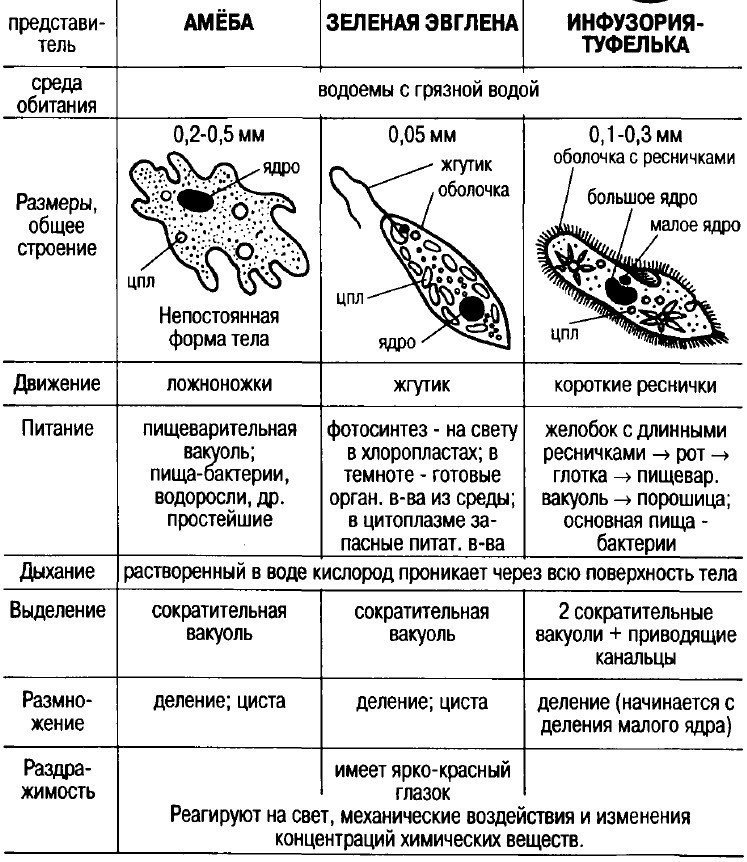

Одноклеточные организмы — это организмы, состоящие только из одной клетки, выполняющие все жизненно важные функции, включая метаболизм, выделение и размножение. Одноклеточные организмы могут быть как прокариотами, так и эукариотами. Примерами одноклеточных организмов являются бактерии, археи, одноклеточные грибы и одноклеточные протисты. Хотя одноклеточные организмы не видны невооруженным глазом, они играют незаменимую роль в окружающей среде, промышленности и медицине. Некоторые из них также могут быть инфекционными или патогенными для человека, животных и растений.

Одноклеточный Определение

Что такое одноклеточный организм? В отличие от многоклеточных организмов одноклеточные организмы — или одноклеточные организмы — это группы различных живых организмов, состоящие только из одной клетки. И эта клетка выполняет все жизненно важные функции, такие как гомеостаз, обмен веществ и размножение. Более того, отдельная клетка должна иметь возможность получать и использовать энергию, избавляться от отходов и транспортировать материалы. Напротив, многоклеточные организмы состоят из нескольких клеток, и эти клетки играют определенную роль и могут функционировать вместе как единое целое (ткань).

И эта клетка выполняет все жизненно важные функции, такие как гомеостаз, обмен веществ и размножение. Более того, отдельная клетка должна иметь возможность получать и использовать энергию, избавляться от отходов и транспортировать материалы. Напротив, многоклеточные организмы состоят из нескольких клеток, и эти клетки играют определенную роль и могут функционировать вместе как единое целое (ткань).

Клетка одноклеточного организма имеет протоплазму, содержащую различные белки, липиды, углеводы и нуклеиновые кислоты. Протоплазма окружена клеточной мембраной, которая отделяет внутренние компоненты клетки от внешней среды. Однако любая клетка должна иметь возможность взаимодействовать с внешней средой, чтобы получать молекулы извне и выводить наружу отходы.

Бактерии одноклеточные? Да! На самом деле одноклеточными являются не только бактерии, но и археи. И бактерии, и археи являются прокариотическими организмами. Однако одноклеточность свойственна не только прокариотам. Некоторые эукариоты также живут поодиночке. Примерами одноклеточных эукариот являются одноклеточные водоросли, одноклеточные грибы и простейшие.

Некоторые эукариоты также живут поодиночке. Примерами одноклеточных эукариот являются одноклеточные водоросли, одноклеточные грибы и простейшие.

Большинство живых существ, состоящих только из одной клетки, микроскопичны и не видны невооруженным глазом. Одноклеточные организмы изобилуют в природе. Даже в экстремальных местообитаниях встречаются одноклеточные организмы. Некоторые археи, например, могут выживать в экстремальных условиях, поэтому их называют экстремофилами . Обычно они устойчивы к экстремальным условиям, таким как температура или pH.

Рисунок 1: Что означает одноклеточный? Вот пример одноклеточного организма. Клетка способна жить отдельно или независимо от других клеток. Кредит: ck12.org Одноклеточные (биологическое определение): (1) Имеющие или состоящие только из одной клетки. (2) Относящийся к организму, все функции которого выполняются внутри одной клетки. Этимология: Латинское «ūni», «ūnus», что означает «один» + «cellularis», «cellul(a)», что означает живая клетка. Синоним: одноклеточный. Сравните: многоклеточный.

Синоним: одноклеточный. Сравните: многоклеточный.

Значение одноклеточных организмов

Одноклеточные организмы могут жить независимо, но они играют важную роль в экосистеме. Кроме того, они также используются в медицине, например, при разработке антибиотиков.

Экологические функции одноклеточных организмов

Несколько штаммов эубактерий полезны для окружающей среды, поскольку они разлагают разлагающееся и мертвое органическое вещество и фиксируют свои соединения в почве. Некоторые штаммы помогают бороться с загрязнением, например штаммы Pseudomonas , которые способны разлагать разливы нефти в почве и океанах. Другие штаммы бактерий могут разлагать тяжелые металлы в сточных водах. Эубактерии имеют промышленные преимущества. Они используются в производстве сыра, ликера и других пищеварительных продуктов. Эубактерии являются основным источником производства антибиотиков, поэтому они важны с медицинской точки зрения. Цианобактерии — это тип эубактерий, обладающих способностью осуществлять фотосинтез и способствующих выработке кислорода, поддерживающего кислородный баланс в атмосфере.

Цианобактерии — это тип эубактерий, обладающих способностью осуществлять фотосинтез и способствующих выработке кислорода, поддерживающего кислородный баланс в атмосфере.

Медицинское значение

Некоторые археи используются в фармацевтической промышленности для производства антибиотиков, которые по своей структуре и способу действия отличаются от бактериальных антибиотиков. Такие антибиотики могут лечить пациентов по разным механизмам, следовательно, они могут решить проблему устойчивости бактерий к антибиотикам.

Типы одноклеточных организмов

Одноклеточные организмы подразделяются на две основные группы: прокариоты, и эукариоты. Они находятся повсюду вокруг нас и даже внутри нашего тела. Но из-за крошечного размера клеток они не видны невооруженным глазом, если только не используется специальное оборудование, такое как микроскопы. Тем не менее, они могут образовывать колонии, что хорошо видно невооруженным глазом.

A. Прокариоты

Являются ли прокариоты одноклеточными? Прокариоты составляют подавляющее большинство одноклеточных организмов. Что такое прокариотическая клетка? Прокариот по определению означает отсутствие специализированных связанных с мембраной органелл, таких как ядро и митохондрии. Их ДНК свободна в цитоплазме в области, известной как нуклеоид .

Что такое прокариотическая клетка? Прокариот по определению означает отсутствие специализированных связанных с мембраной органелл, таких как ядро и митохондрии. Их ДНК свободна в цитоплазме в области, известной как нуклеоид .

Что такое прокариоты? Прокариоты — высокоадаптивные клетки к окружающим условиям. Прокариоты могут использовать органические и неорганические материалы для метаболизма. Примерами прокариотических клеток являются архей и эубактерий. Одним из способов отличить бактерии от архей является их клеточная стенка. Те бактерии, у которых есть клеточные стенки, имеют пептидогликан в своих клеточных стенках, тогда как клеточная стенка архей имеет псевдопептидогликана 9.0015 .

Рисунок 2: Схематическая диаграмма клеточной структуры прокариотического одноклеточного организма.1. Археи

Археи являются одним из древних представителей прокариот. Они размножаются почкованием, фрагментацией или бинарным делением. Археи обычно живут в экстремальных условиях, в то время как другие живут в нормальных условиях, таких как океаны, почвы и определенные части человеческого тела. Однако они обычно непатогенны для человека. Метаногены — это археи, способные производить газообразный метан. Они производят метан, восстанавливая углекислый газ до водорода и производя энергию в виде аденозинтрифосфата.

Археи обычно живут в экстремальных условиях, в то время как другие живут в нормальных условиях, таких как океаны, почвы и определенные части человеческого тела. Однако они обычно непатогенны для человека. Метаногены — это археи, способные производить газообразный метан. Они производят метан, восстанавливая углекислый газ до водорода и производя энергию в виде аденозинтрифосфата.

Бактерии одноклеточные? Домен eubacteria широко известен как бактерии; это одноклеточные организмы, которые живут почти повсюду вокруг нас. Являются ли бактерии прокариотами? Бактерии — наиболее распространенные прокариотические одноклеточные организмы. По своему строению они делятся на грамположительные и грамотрицательные бактерии. Бактерии живут? Да, бактерии — это живые организмы, которые обычно размножаются путем бинарного деления. Некоторые эубактерии обладают способностью образовывать споры, чтобы защитить свой генетический материал от повреждения окружающей средой, такой как радиация или химические вещества. Некоторые бактерии патогенны для человека и других живых существ. Другие, тем не менее, полезны и присутствуют в организме в виде нормальная микробиота , которая может либо защищать организм от вторжения микроорганизмов, либо вырабатывать витамины, которые помогают различным клеткам организма выполнять свои нормальные функции.

Некоторые бактерии патогенны для человека и других живых существ. Другие, тем не менее, полезны и присутствуют в организме в виде нормальная микробиота , которая может либо защищать организм от вторжения микроорганизмов, либо вырабатывать витамины, которые помогают различным клеткам организма выполнять свои нормальные функции.

B. Эукариоты

Могут ли эукариоты быть одноклеточными? Эукариоты могут быть одноклеточными или многоклеточными организмами. Однако одноклеточные эукариоты имеют общие отличительные черты многоклеточных эукариот на клеточном уровне. В частности, все эукариоты содержат связанные с мембраной органеллы, такие как ядро и митохондрии. Эукариоты размножаются половым путем или бесполым путем. При половом размножении увеличивается генетическое разнообразие, в отличие от бесполого размножения, при котором обычно образуется клон родителя. Тем не менее бесполое размножение способствует быстрому распространению организма. Примеры эукариотических одноклеточных организмов включают одноклеточные протисты и грибы.

Примеры эукариотических одноклеточных организмов включают одноклеточные протисты и грибы.

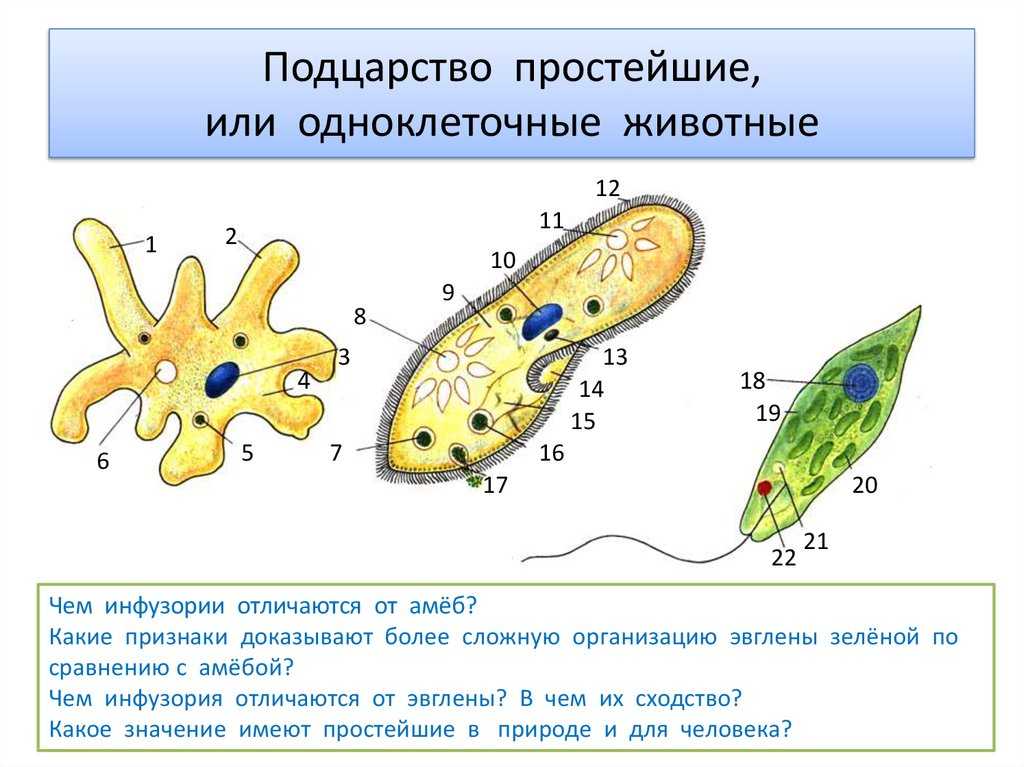

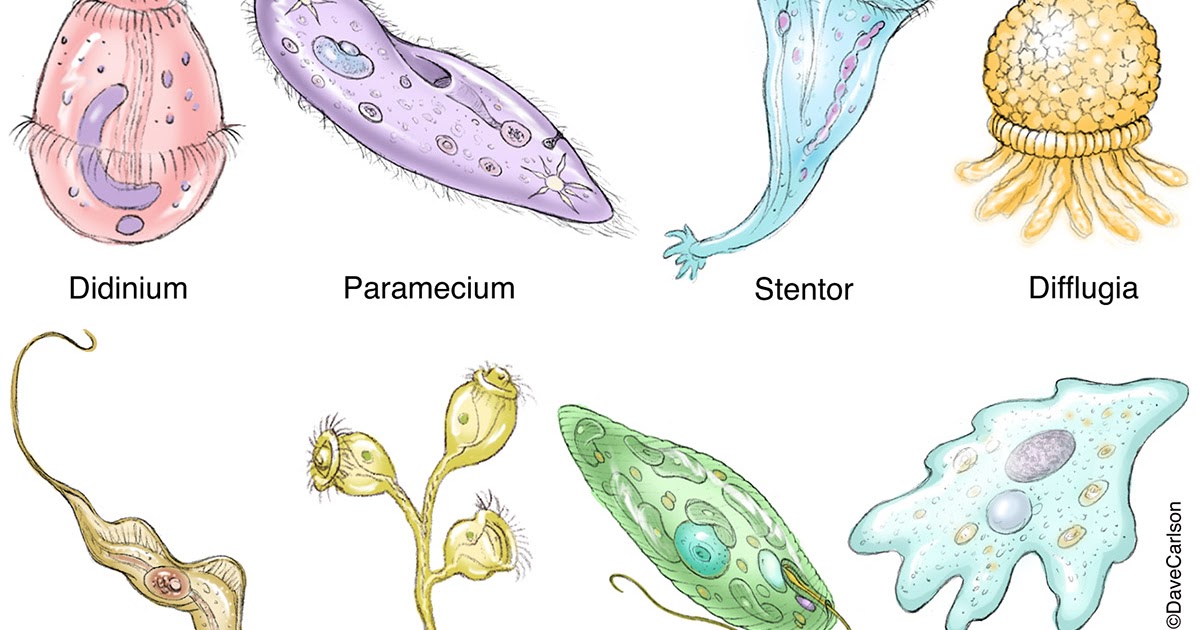

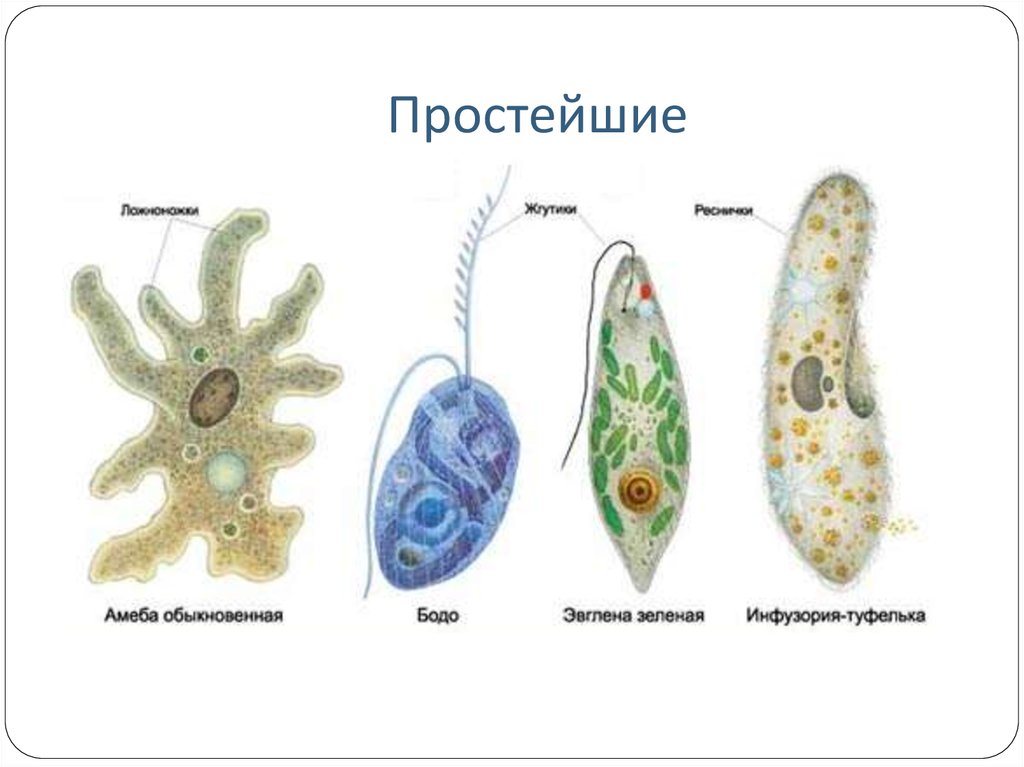

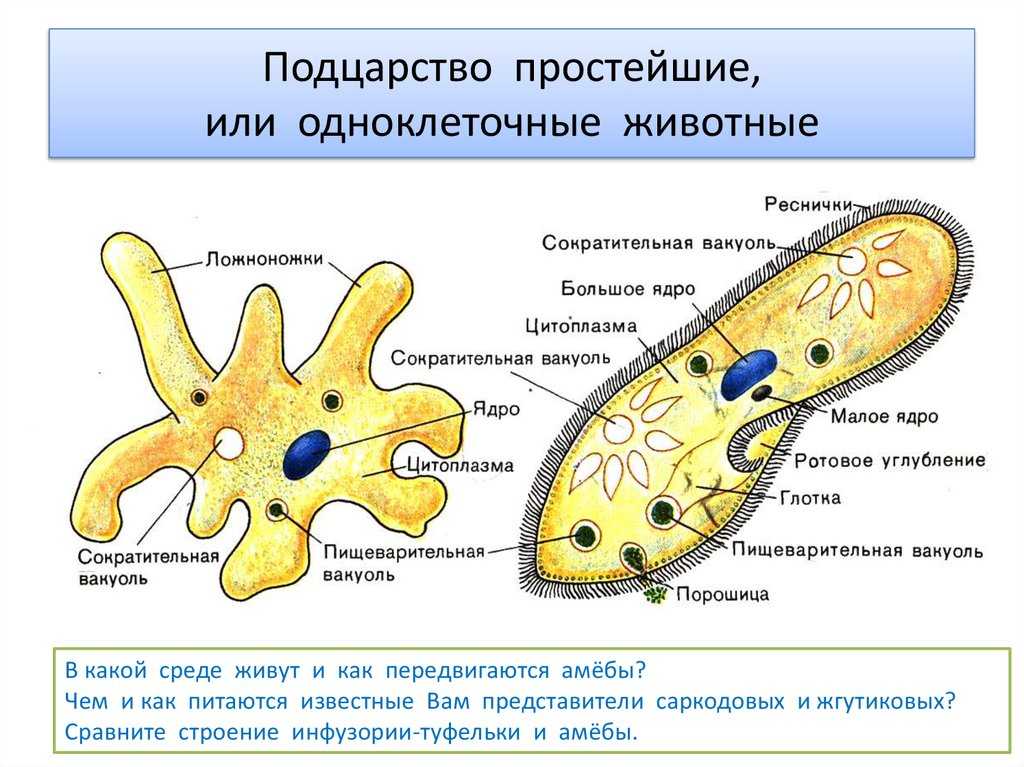

1. Протисты

Простейшие, водоросли, слизевики и водяные плесени относятся к королевству Protista. Есть ли у протистов ядро? Они эукариоты? Протисты имеют ядро, содержащее их генетический материал, поэтому они эукариоты.

- Простейшие:

Капсула вырабатывается некоторыми простейшими в определенных условиях для защиты организма. Это форма цисты простейших, и это стадия жизненного цикла, на которой организм может выжить в неблагоприятных условиях, включая истощение питательных веществ, воды и кислорода, или когда организм подвергается воздействию сильной жары или токсичных химических веществ. Киста также может защищать простейших за пределами хозяина, поскольку некоторые паразитические простейшие выделяются из организма одного хозяина и заражают другого.

- Водоросли: Многие водоросли являются одноклеточными.

Обычно они встречаются на скалах, почве или в прибрежных водах. Самый крупный одноклеточный организм – одна из водных водорослей. Водоросли — фотоавтотрофы, подобные растениям. Однако из-за различий в строении растений и водорослей последняя группа не рассматривается как растения.

Обычно они встречаются на скалах, почве или в прибрежных водах. Самый крупный одноклеточный организм – одна из водных водорослей. Водоросли — фотоавтотрофы, подобные растениям. Однако из-за различий в строении растений и водорослей последняя группа не рассматривается как растения. - Плесневые грибы: Водяные и слизевики представляют собой одноклеточные организмы, питающиеся органическим разлагающимся веществом. Водяные плесени (оомицеты) нитевидные; они напоминают грибы. Однако, в отличие от грибов, имеющих хитиновые клеточные стенки, водяные плесени (как и слизевики) имеют целлюлозные клеточные стенки. Слизевики также являются одноклеточными, хотя при стрессе они способны превращаться в кажущиеся многоклеточными организмы.

2. Грибы

Грибы одноклеточные или многоклеточные? Большинство грибов существуют как многоклеточные организмы, и лишь немногие из них одноклеточные. Дрожжи представляют собой одноклеточную форму грибов; они широко распространены и обычно находятся на покрытии листьев и плодов. Дрожжи, такие как Candida albicans , могут прикрепляться к эпителиальным клеткам человека и вызывать заболевание (кандидоз). Другие виды дрожжей также могут вызывать серьезные нечеловеческие заболевания. Обычно дрожжи размножаются либо почкованием, либо делением. Они могут расти и выживать в аэробных или анаэробных условиях. Когда кислорода много, они аэробно метаболизируют углеводы в воду и углекислый газ. В случаях истощения кислорода дрожжи выполняют анаэробную ферментацию углеводов с образованием этанола и углекислого газа. Эта форма ферментации используется в различных отраслях промышленности, таких как выпечка, производство вина и пивоварение.

Дрожжи представляют собой одноклеточную форму грибов; они широко распространены и обычно находятся на покрытии листьев и плодов. Дрожжи, такие как Candida albicans , могут прикрепляться к эпителиальным клеткам человека и вызывать заболевание (кандидоз). Другие виды дрожжей также могут вызывать серьезные нечеловеческие заболевания. Обычно дрожжи размножаются либо почкованием, либо делением. Они могут расти и выживать в аэробных или анаэробных условиях. Когда кислорода много, они аэробно метаболизируют углеводы в воду и углекислый газ. В случаях истощения кислорода дрожжи выполняют анаэробную ферментацию углеводов с образованием этанола и углекислого газа. Эта форма ферментации используется в различных отраслях промышленности, таких как выпечка, производство вина и пивоварение.

Есть ли у грибов ядро? Поскольку грибы являются эукариотами, в их клетках есть ядро, которое несет их генетический материал. Грибы имеют экономическое значение, поскольку они используются во многих отраслях промышленности, они также несут ответственность за разложение мертвых веществ, поэтому они считаются важным компонентом пищевой цепи.

Эволюционная история одноклеточных организмов

Все клетки имеют некоторые общие черты, такие как хранение генетического материала в форме нуклеиновой кислоты, использование аденозинтрифосфата для получения энергии и будучи окружен клеточной мембраной. Эти сходства обусловлены эволюцией организмов и наличием общих предков. С другой стороны, различия между организмами являются результатом приспособления к окружающей среде посредством естественного отбора.

Существует три основных типа организмов, разделенных на три домена: (1) эукариоты (состоящие из эукариот) и два типа прокариот: (2) бактерии и (3) археи. Они были классифицированы в соответствии со структурой рибосом в каждом типе клеток.

Они были классифицированы в соответствии со структурой рибосом в каждом типе клеток.

Одноклеточные организмы возникли более 3 миллиардов лет назад, когда произошел горизонтальный перенос генов между разными видами, что в конечном итоге привело к образованию трех разных типов клеток. Эта теория была предложена после анализа геномов трех клеток и получения результатов, показывающих, что они имеют общий генетический материал.

Самая старая окаменелость, найденная на поверхности Земли, принадлежала одноклеточному прокариоту. Он образовался около 3,5 миллиардов лет назад. После этого совсем недавно, около 2,5 миллиардов лет назад, начали появляться эукариоты. Эндосимбиотическая теория показывает, что эукариоты произошли от прокариотических клеток, живших внутри эукариот. Например, сходство между митохондриальной рибосомой, которая является компонентом эукариотической клетки, и рибосомой бактериальной клетки свидетельствует о том, что эукариоты произошли от этих эндосимбиотических отношений между двумя прокариотами. Наука таксономия проясняет эволюционные отношения между различными видами.

Наука таксономия проясняет эволюционные отношения между различными видами.

Примеры одноклеточных организмов

Одноклеточные организмы необходимы для жизни и благополучия всех других существ на Земле. Они могут производить полезные вещества, разлагать мертвую материю и защищать других существ от некоторых инфекций. В этом разделе описаны некоторые одноклеточные примеры.

Фитопланктон

Фитопланктоны, т. е. водные одноклеточные протисты, являются примерами эукариотических клеток, обитающих либо в пресной, либо в соленой воде. Зеленые водоросли и диатомеи относятся к фитопланктону. Они осуществляют фотосинтез для получения энергии. Фитопланктон цветет, когда окружающие условия благоприятны. Эти цветы производят большое количество кислорода в земной атмосфере.

youtube.com/embed/706kZXlHZRw» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>Amoeba

Amoeba является одним из примеров эукариотических клеток. Амеба вид. живут во влажной среде, такой как влажная почва, разлагающаяся растительность или внутри человеческого тела. Амебы используют свои щупальца для охоты на более мелкие бактерии, которыми они питаются. Эти щупальца называются ложноножками, они используются при движении, касании и охоте на добычу.

Nitrosomonas и Nitrobacter

Nitrosomonas и Nitrobacter являются примерами прокариот. Эти бактерии могут использовать любой источник углерода, например различные источники энергии или углекислый газ, для создания сложных химических веществ, содержащих азот. Затем в результате окисления этих азотистых соединений нитрозомонас образуется нитрит. После этого нитраты образуются в результате окисления нитритов видами Nitrobacter. Продукт этого процесса используется в сельском хозяйстве.

После этого нитраты образуются в результате окисления нитритов видами Nitrobacter. Продукт этого процесса используется в сельском хозяйстве.

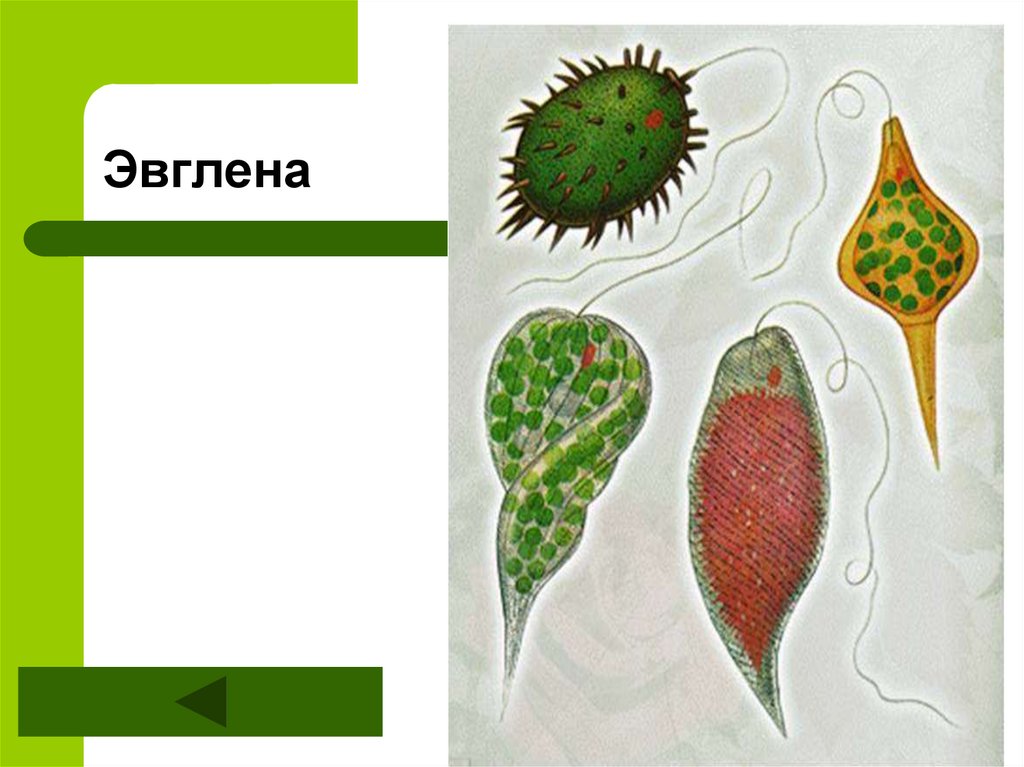

Эвглена

Еще один уникальный одноклеточный организм — Эвглена . Этот вид может либо производить свою собственную пищу, либо получать ее из внешнего источника. Таким образом, эвглены рассматриваются как «гибриды растений и животных» одноклеточные организмы. Они в основном зеленые из-за питания зелеными водорослями при плохом освещении, которого недостаточно для осуществления фотосинтеза организмом. С другой стороны, если света достаточно, он будет производить кислород во время фотосинтеза.

Попробуйте ответить на приведенный ниже тест, чтобы проверить, что вы уже узнали об одноклеточных.

Викторина

Выберите лучший ответ.

Организм, состоящий из нескольких клеток

Организм, состоящий из одной клетки

Организм, клетки которого действуют как единое целое

2. Что из следующего верно?

Все одноклеточные организмы являются прокариотами.

Все одноклеточные организмы одноклеточные.

Все одноклеточные организмы являются бактериями.

3. Что из перечисленного является примером одноклеточного организма?

Эритроциты

Мышцы

Возбудитель

4. Одноклеточные организмы без ядра

Одноклеточные организмы без ядра

Бактерии

Амебы

Протисты

5. Одноклеточные автотрофы

Амебы

Оомицеты

Водоросли

Отправьте результаты (необязательно)

Ваше имя

На электронную почту

Далее

3.2 Сравнение прокариотических и эукариотических клеток – концепции биологии – 1-е канадское издание

Перейти к содержимому

Глава 3. Введение в структуру и функции клеток

К концу этого раздела вы сможете:

- Называть примеры прокариотических и эукариотических организмов

- Сравните и сопоставьте прокариотические клетки и эукариотические клетки

- Опишите относительные размеры различных типов клеток

Клетки относятся к одной из двух широких категорий: прокариотические и эукариотические.

Все клетки имеют четыре общих компонента: 1) плазматическая мембрана, внешнее покрытие, отделяющее внутреннюю часть клетки от окружающей среды; 2) цитоплазма, состоящая из желеобразной области внутри клетки, в которой находятся другие клеточные компоненты; 3) ДНК, генетический материал клетки; и 4) рибосомы, частицы, синтезирующие белки. Однако прокариоты отличаются от эукариотических клеток по нескольким параметрам.

Прокариотическая клетка представляет собой простой одноклеточный (одноклеточный) организм, лишенный ядра или любой другой связанной с мембраной органеллы . Вскоре мы увидим, что у эукариот это существенно отличается. Прокариотическая ДНК находится в центральной части клетки: затемненная область, называемая нуклеоидом.

В отличие от архей и эукариот, у бактерий клеточная стенка состоит из пептидогликана, состоящего из сахаров и аминокислот, и многие из них имеют полисахаридную капсулу (рис. 3.6). Клеточная стенка действует как дополнительный слой защиты, помогает клетке сохранять свою форму и предотвращает обезвоживание. Капсула позволяет клетке прикрепляться к поверхностям в окружающей среде. Некоторые прокариоты имеют жгутики, пили или фимбрии. Жгутики используются для передвижения, в то время как большинство пили используются для обмена генетическим материалом во время типа размножения, называемого конъюгацией.

В природе взаимосвязь между формой и функцией очевидна на всех уровнях, включая уровень клетки, и это станет ясно, когда мы будем исследовать эукариотические клетки. Принцип «форма следует за функцией» встречается во многих контекстах. Например, птицы и рыбы имеют обтекаемые тела, которые позволяют им быстро перемещаться в среде, в которой они живут, будь то воздух или вода. Это означает, что в целом можно вывести функцию структуры, глядя на ее форму, потому что они совпадают.

Это означает, что в целом можно вывести функцию структуры, глядя на ее форму, потому что они совпадают.

Эукариотическая клетка — это клетка, которая имеет мембраносвязанное ядро и другие мембраносвязанные компартменты или мешочки, называемые органеллами , которые выполняют специализированные функции. Слово «эукариотический» означает «истинное ядро» или «истинное ядро», намекая на наличие в этих клетках мембраносвязанного ядра. Слово «органелла» означает «маленький орган», и, как уже упоминалось, органеллы имеют специализированные клеточные функции, точно так же, как и органы вашего тела имеют специализированные функции.

При диаметре 0,1–5,0 мкм прокариотические клетки значительно меньше эукариотических клеток, диаметр которых колеблется в пределах 10–100 мкм (рис. 3.7). Небольшие размеры прокариот позволяют ионам и органическим молекулам, попавшим в них, быстро распространяться в другие части клетки. Точно так же любые отходы, образующиеся в прокариотической клетке, могут быстро выводиться наружу. Однако более крупные эукариотические клетки развили различные структурные приспособления для усиления клеточного транспорта. Действительно, большие размеры этих клеток были бы невозможны без этих приспособлений. В общем 9Размер клетки 0016 ограничен, потому что объем увеличивается гораздо быстрее, чем площадь поверхности клетки. По мере того, как клетка становится больше, ей становится все труднее и труднее получать достаточное количество материалов для поддержания процессов внутри клетки, потому что относительный размер площади поверхности, по которой должны транспортироваться материалы, уменьшается.

Однако более крупные эукариотические клетки развили различные структурные приспособления для усиления клеточного транспорта. Действительно, большие размеры этих клеток были бы невозможны без этих приспособлений. В общем 9Размер клетки 0016 ограничен, потому что объем увеличивается гораздо быстрее, чем площадь поверхности клетки. По мере того, как клетка становится больше, ей становится все труднее и труднее получать достаточное количество материалов для поддержания процессов внутри клетки, потому что относительный размер площади поверхности, по которой должны транспортироваться материалы, уменьшается.

Прокариоты — преимущественно одноклеточные организмы доменов Bacteria и Archaea. Все прокариоты имеют плазматические мембраны, цитоплазму, рибосомы, клеточную стенку, ДНК и лишены мембраносвязанных органелл. Многие также имеют полисахаридные капсулы. Прокариотические клетки имеют диаметр от 0,1 до 5,0 мкм.

Прокариотические клетки имеют диаметр от 0,1 до 5,0 мкм.

Как и прокариотическая клетка, эукариотическая клетка имеет плазматическую мембрану, цитоплазму и рибосомы, но эукариотическая клетка, как правило, больше, чем прокариотическая клетка, имеет истинное ядро (это означает, что ее ДНК окружена мембраной) и имеет другую мембрану. -связанные органеллы, обеспечивающие компартментализацию функций. Эукариотические клетки имеют тенденцию быть в 10-100 раз больше прокариотических клеток.

эукариотическая клетка: клетка, имеющая мембраносвязанное ядро и несколько других мембраносвязанных компартментов или мешочков

органелла: мембраносвязанный компартмент или мешок внутри клетки

прокариотическая клетка: одноклеточный организм у которого отсутствует ядро или любая другая связанная с мембраной органелла

License

Concepts of Biology — 1st Canadian Edition Чарльза Молнара и Джейн Гейр распространяется по лицензии Creative Commons Attribution 4.

На мембранах расположены рибосомы

На мембранах расположены рибосомы У некоторых форм фотосинтез протекает на фотосинтетических мембранах

У некоторых форм фотосинтез протекает на фотосинтетических мембранах

Обычно они встречаются на скалах, почве или в прибрежных водах. Самый крупный одноклеточный организм – одна из водных водорослей. Водоросли — фотоавтотрофы, подобные растениям. Однако из-за различий в строении растений и водорослей последняя группа не рассматривается как растения.

Обычно они встречаются на скалах, почве или в прибрежных водах. Самый крупный одноклеточный организм – одна из водных водорослей. Водоросли — фотоавтотрофы, подобные растениям. Однако из-за различий в строении растений и водорослей последняя группа не рассматривается как растения.

Leave A Comment