«Небоскребы», Алехандро Замбра | The New Yorker

Аудио доступноПослушайте эту историю

Аудио: Алехандро Замбра читает.

Я не поехал в Нью-Йорк, потому что не хотел стричься. А мой отец не читал моего «Письма к отцу».

«Я прочитаю это в следующий раз, когда мне захочется плакать», — сказал он мне. — Вот только мне никогда не хочется плакать.

Я не знал, что ответить. Я никогда не знал, что ответить. Вот почему я написал; поэтому я пишу. Я пишу ответы, о которых не думаю в то время. Или черновики этих ответов, на самом деле.

В первый раз, когда я пытался написать этот рассказ, например, я стер тебя. Я подумал, что можно будет скрыть ваше отсутствие, как будто вы просто не пришли на спектакль в тот день, и нам, другим актерам, пришлось импровизировать в последнюю минуту.

Только сейчас я понимаю, что эта история началась с тебя, потому что, хотя я бы предпочел как-то не признаваться в этом, это прежде всего и во всех смыслах история любви.

Всего неделю назад все было в порядке. Было бы неправильно говорить, что все было хорошо, потому что тогда никогда не было по-настоящему хорошо, но иногда срабатывала середина, и были даже счастливые дни. Мы с отцом в машине, окна опущены, слушаем новости: может быть, мы выглядели как друзья или братья по дороге на работу, каждый был рад видеть другого рядом, чтобы скрасить поездку светской беседой.

«Тебе надо научиться водить», — сказал мне отец в то утро, когда мы остановились на светофоре.

Я слышал то же самое с четырнадцати лет, а может быть, даже дольше, с двенадцати. Теперь, в двадцать лет, я начал думать, что да, для меня имеет смысл научиться водить машину, хотя бы для того, чтобы культивировать приятную, глупую фантазию о побеге на высокой скорости по шоссе после того, как украл все, что принадлежало моим родителям. , начиная с автомобиля. Но мне также нравилось не уметь водить машину, мысль никогда не научиться.

— Да, я могу научиться, — сказал я.

«Хочешь, я тебя научу?» — спросил он с нетерпением. «Завтра? Или в воскресенье?

«Завтра, отлично».

Офис моего отца находился в центре города, но он проехал несколько кварталов, чтобы высадить меня возле консульства США, где у меня была встреча с визой. Я был готов к бесконечной бюрократии, но справился за час и даже успел дойти до класса Шустера. Я только немного опоздал, что не было проблемой, потому что профессор ненавидел формальности — мы входили и выходили из класса без необходимости оправданий, как будто заседание проходило на улице, а мы были всего лишь сиюминутной аудитория проповедника или уличного торговца.

Я, как всегда, нырнул на задний ряд и достал свои ксерокопии Сезара Вальехо и гигантский блокнот, куда записывал случайные фразы. Я даже не пытался делать настоящие заметки — даже самые прилежные студенты не могли запечатлеть иногда блестящие, но всегда сбивающие с толку монологи Гильермо Шустера. Я вспоминаю его в середине речи, Gitanes в правой руке и кофейная чашка в левой, которая, строго говоря, была не чашкой, а крышкой термоса. Каждый глоток знаменовал собой шаг в крещендо профессора: его выступление начиналось с общих замечаний, нерешительных, но здравых, а затем переходило в болтливые отступления, расходившиеся во все стороны. Ходили слухи, что термос, из которого так методично пил Шустер на занятиях, содержал кофе с добавлением виски или писко, а то и эксклюзивной польской водки, начисто, так как смешивать ее с кофе было бы, конечно, грешно.

Каждый глоток знаменовал собой шаг в крещендо профессора: его выступление начиналось с общих замечаний, нерешительных, но здравых, а затем переходило в болтливые отступления, расходившиеся во все стороны. Ходили слухи, что термос, из которого так методично пил Шустер на занятиях, содержал кофе с добавлением виски или писко, а то и эксклюзивной польской водки, начисто, так как смешивать ее с кофе было бы, конечно, грешно.

«Не могли бы вы потушить сигарету, профессор?» неизвестный студент сказал в то утро: вы.

«Почему?» — спросил Шустер, искренне ошеломленный, словно только что услышал что-то сумасшедшее.

«Я беременна», — ответила ты.

Стало трудно объяснить, как тогда курение в классах было не только разрешено, но и считалось совершенно нормальным, почти разумным занятием. Иногда даже посреди зимы при закрытых окнах могло одновременно зажигаться пять и более сигарет; если бы вы видели это в кино, это показалось бы преувеличением, дешевой уловкой, пародией.

Я думал, что Шустер отреагирует с бесконечным пренебрежением и, как всегда, обратится к сарказму, но вместо этого он одарил вас любопытной улыбкой, которая длилась две или три секунды, прежде чем он раздавил сигарету об пол. Т.А., который наблюдал за занятием с манерой фаната и часто синхронизировал свои сигареты с сигаретами Шустера, как будто они оба принадлежали к одной и той же команде элитных курильщиков, также должен был потушить свою. И мне пришлось бороться с собственным желанием засветиться.

После занятий профессор и его ассистент быстро вышли на стоянку, и я пошел с ними, чтобы рассказать им о моей предстоящей поездке в Нью-Йорк.

«Нет проблем с посещаемостью. Не принимайте близко к сердцу.» Шустер потер подбородок, словно лаская густую воображаемую бороду. «Но этот город просто не убеждает меня. Мне не нравится Нью-Йорк».

«Почему бы и нет?»

— Это переоценено, — сказал он своим обычным тоном скептически настроенного интеллектуала. «Один из моих детей прожил там три года, в Бруклине».

— Ужасный город, Нью-Йорк, — сказал ассистент. «Просто ужас.»

Один из моих детей , подумал я, впечатлен тем, что у Шустера больше одного ребенка. Я легко мог представить его в качестве чьего-то отца. Почти у всех взрослых, которых я знал, был хотя бы один ребенок, но мысль о том, что у Шустера было произвело — это был глагол, который я использовал — два или более человеческих существа показались мне в тот момент странными или, возможно, тревожными.

Я попрощался с ними и уже собирался зажечь просроченную сигарету, когда увидел, что вы приближаетесь.

«Есть еще курить?» Ты спрашивал.

«Я думал, ты беременна».

«Некоторые беременные курят», — сказали вы мне. «Нет, правда в том, что я только что потеряла ребенка. Только что, в ванной. Это было ужасно.»

Ты улыбнулась мне и закурила сигарету, которую я тебе протянул.

— Так почему ты сказал ему потушить это?

«Ебать его. Он просто так много говорил, — сказала ты. «Я никогда не была беременна», — добавила ты, как будто это было необходимо для уточнения.

«Я никогда не была беременна», — добавила ты, как будто это было необходимо для уточнения.

«Вам понравился урок?»

«Да. Мне понравились стихи, которые мы проанализировали. Вальехо прекрасен. Я совсем не понял профессора, но мне понравилось. Все его уроки такие?

«Да. Шустер довольно сумасшедший».

Мне нужно было попасть на курс «Введение в методологию исследований», но вместо этого я решил продолжать бесцельно гулять с вами. Вы сказали мне, что подумываете о том, чтобы специализироваться на литературе, и вы пошли в класс Шустера из любопытства.

«Я никогда не хотел ничего изучать», — сказал ты. — И я до сих пор не знаю, хочу ли я этого на самом деле.

Тебе было двадцать лет, как и мне, но мне показалось, что ты говоришь повзрослее. Или, скорее, я чувствовал, что вы были каким-то древним и благородным существом. Тогда я впервые действительно посмотрел на тебя и заметил твои почти непропорционально большие глаза. Твои волосы были длинными, но все же короче моих. Мои доходили до плеч. Ты тоже достигал мне плеч, но ты показался мне одним из тех людей, которые кажутся высокими, хотя на самом деле таковыми не являются.

Мои доходили до плеч. Ты тоже достигал мне плеч, но ты показался мне одним из тех людей, которые кажутся высокими, хотя на самом деле таковыми не являются.

«В последнее время мои амбиции стали очень простыми».

Карикатура Колина Тома

Мы вместе пошли к Plaza Ñuñoa. Я пытался бороться с молчанием, потому что еще не открыл для себя, что можно и даже необходимо делиться молчанием. Я рассказал вам о своей поездке в Нью-Йорк, и, хотя я пытался казаться небрежным и мирским, я уверен, что это звучало довольно высокомерно. Я должен был сначала потренироваться перед зеркалом. Вы уже побывали в Нью-Йорке и большей части Европы и уже потеряли счет тому, сколько раз вы были в Буэнос-Айресе, вашем любимом городе во всем мире. Но тогда ты мне всего этого не сказал. Вы только что упомянули, что были в Нью-Йорке.

«Что тебе больше всего понравилось в Нью-Йорке?»

«Некоторые картины Пауля Клее. В Мет. Это были лучшие. Они мне не просто нравились. Они внушали мне счастье».

Вы говорили короткими предложениями с длинными паузами между словами. Ты говорил как главный герой медленного и красивого фильма. Я говорил как комедийный актер, который получил свою первую серьезную роль и пытался доказать миру свой диапазон, но выглядел грустным, потому что его усилия были настолько очевидны.

Мы зашли в книжный магазин Mad Toy. Я заходил туда каждый день и обычно оставался подолгу, иногда весь день, разговаривая с одним из трех владельцев, особенно с Мигелем. Я считал Мигеля чуть ли не лучшим другом, но мне также нравилось общаться с Чино или Дениз — все они изучали литературу в том же университете, что и я, и им еще не исполнилось и тридцати, но они успели открыть крошечный, превосходный книжный магазинчик. , который, несмотря на свое превосходство, а может быть, благодаря ему, летел прямо с обрыва. Они не продавали плохие книги, или, по крайней мере, старались этого не делать. Они устроили витрины и прилавки в соответствии с общим представлением о литературе, которым они гордились. Если кто-то просил книгу автора, которого они считали посредственным или коммерческим — что для них было совершенно одно и то же, — Чино или Дениз спускались в кладовую, чтобы взять ее, и неохотно продавали. Но не Мигель. В таких ситуациях Мигель отвечал, преувеличенно широко открывая свои зеленые глаза и почти не в силах скрыть удовлетворение, которое он испытывал, говоря это: «У нас такие книги не продаются».

Если кто-то просил книгу автора, которого они считали посредственным или коммерческим — что для них было совершенно одно и то же, — Чино или Дениз спускались в кладовую, чтобы взять ее, и неохотно продавали. Но не Мигель. В таких ситуациях Мигель отвечал, преувеличенно широко открывая свои зеленые глаза и почти не в силах скрыть удовлетворение, которое он испытывал, говоря это: «У нас такие книги не продаются».

Вместе мы с тобой смотрели на витрины и полки Mad Toy, и в течение тридцати или сорока минут жизнь состояла не более чем из с энтузиазмом рекомендовавших друг другу книги, из чувства счастья, когда наши вкусы совпадали, и из конструирования молчаливой фикции, которая в будущем мы прочитаем все эти книги вместе.

«Я живу очень близко», — сказала ты мне вдруг. «Я хотел бы пригласить вас посмотреть фильм, но мне пора идти. Мне нужно выгулять собаку».

Вы заплатили за книгу Ольги Ороско, которую вы просматривали, а затем поспешили уйти. На краткий миг я поддался фаталистической мысли, что больше никогда тебя не увижу.

«Она часто сюда приходит», — сказал мне тогда Мигель. «Где-то около полудня или даже раньше, в одиннадцать или около того. Она проводит много времени, рассматривая книги. Иногда она покупает два или три; иногда записывает что-нибудь в маленькую красную тетрадку и уходит, ничего не купив».

«Что она покупает? Всегда поэзия?

«Поэзия и эссе. И философия. Но и романы тоже иногда. Она тебе нравится? Ты ей нравишься?

Я занервничал. Мне показалось, что вопрос, помимо того, что он был прямым и сардоническим, заключал в себе некоторую жестокость.

«Она другая».

«Отличается от кого?»

«Я не знаю. Все, я думаю.

Мой друг улыбнулся, и я почувствовал себя незащищенным. Я хотел уйти из книжного магазина, но Мигель вышел купить пару кофе из Лас-Лансас. Мне нравились те редкие моменты, когда меня оставляли во главе магазина, и, по сути, планировалось, что я в конечном итоге буду там работать, если продажи когда-нибудь вырастут. Мы выпили кофе, и я попытался помочь Мигелю, который мучился с электронной таблицей Microsoft Excel. Затем я сел в угол, чтобы просмотреть несколько поэтических антологий; ни у кого из них не было стихов Ольги Ороско.

Затем я сел в угол, чтобы просмотреть несколько поэтических антологий; ни у кого из них не было стихов Ольги Ороско.

Ближе к концу дня телевизионный актер Альваро Рудольфи вошел со всей уверенностью, которая исходила от его огромной популярности. Он одарил Мигеля достойной телеэкрана улыбкой, прежде чем сказать, чванливо: «Эй, приятель, порекомендуй мне книгу».

«Я не могу. Я тебя не знаю, — сухо и сразу ответил Мигель. «Как я могу порекомендовать вам книгу, если я вас даже не знаю?»

Рудольф ушел растерянный и даже униженный, а мы закрыли магазин, заливаясь смехом.

— Пойдем поедим у Данте, — сказал Мигель.

«Как я могу пойти поесть с тобой, если я тебя даже не знаю?» Я ответил.

Мы съели несколько чакареро бутербродов и выпили немного пива, продлевая радость от этой новой фразы, которая работала на все, решал все. Как я могу разделить с тобой жареную картошку, если я тебя даже не знаю? Как я могу передать горчицу, когда я даже не знаю тебя? Как я могу позволить тебе оплатить счет, если я даже не знаю тебя? Дело не в том, что нам не нравился Рудольф, дело вовсе не в этом; на самом деле, мы думали, что он был довольно хорошим актером. Тем не менее воспоминание о его потрясенном лице функционировало как странный триумф.

Тем не менее воспоминание о его потрясенном лице функционировало как странный триумф.

Мигель пошел домой, а я почти час просидел на скамейке на Пласа-Суньоа на случай, если ты объявишься, выгуливая свою собаку. Мне было трудно принять, что пора уходить. Я сел в автобус в полночь и всю дорогу дремал, стуча головой об окно.

На следующий день я проснулась от адского шума соковыжималки. К сожалению, это была обычная уловка моего отца — он ненавидел, чтобы остальная часть семьи еще спала после того, как он дочитал спортивный раздел, единственную часть газеты, которая его интересовала. Но он имел любезность выжать четыре лишних апельсина и оставить стакан среди груды книг на моем ночном столике.

«Вы не можете читать двадцать или тридцать книг одновременно», — сказал он мне.

Я собирался ответить, что очень легко могу читать двадцать или тридцать книг одновременно, и что некоторые из этих книг, например книги со стихами, так и не были закончены, но вместо этого я притворился, что все еще сплю.

«Ты должна подстричься», — сказал он мне тогда. «Перед Нью-Йорком. Люди будут дискриминировать вас, если вы пойдете туда с длинными волосами».

Он вышел из комнаты, и несколько секунд я тешил надежду, что он не вернется. Я сел, чтобы выпить апельсиновый сок, затем посмотрел в потолок, поднеся к губам пустой стакан. Мой отец вернулся в мою комнату; Я чувствовал его выжидающий взгляд, но не встречался с ним.

«Ты собираешься подстричься? Да или нет?»

«Нет».

«Если ты не постригся, ты не поедешь в Нью-Йорк».

«Тогда я не поеду в Нью-Йорк. Меня не волнует Нью-Йорк. Я не стригу волосы».

Это было правдой, что меня не волновал Нью-Йорк. Что я тогда знал о Нью-Йорке? Что бы я почерпнул из просмотра «Сайнфелда» или «Таксиста»? Что я более-менее понял из заезженной песни Фрэнка Синатры? Любой другой пункт назначения показался бы мне столь же внушающим благоговейный трепет, потому что, хотя я объездил большую часть Чили на автобусе и поезде, я никогда не садился в самолет.

Поездка была подарком, и совершенно неожиданным, потому что мы с отцом спорили обо всем, обо всем, много лет. Ничего необычного — у нас была классическая версия конфликта отца и сына, и я знал это, но это знание меня не утешало. Я отказался подавать в отставку, потому что мой отец всегда кричал громче меня и никогда потом не извинялся. Но после особенно бурной недавней ссоры он нашел способ попросить прощения: он обналичил мили за билет на мое имя, доверившись, и справедливо, в элементе неожиданности, потому что он выбрал дату и этот пункт назначения, это звучало так абстрактно и так эффектно.

— Значит, ты не поедешь в Нью-Йорк, ты все испортил, — недоверчиво сказал отец. — Ты будешь умолять меня на коленях. Ты пожалеешь об этом».

«Не пожалею».

Когда я выражал свое совершенно новое решение словами, я чувствовал головокружение и авторитет, исходящие от произнесения решающих, окончательных фраз. И тогда я принял другое решение: я собирался уехать из дома навсегда.

«О.К. Билет аннулирован», — сказал мне папа через пару часов: он только что разговаривал по телефону с авиакомпанией.

— Отлично, — сказал я.

«Так во сколько нам начать урок вождения?»

«Нет времени, никогда».

«Но мы согласились».

«Но мы сражаемся».

«Вы прекрасно знаете, что эти две вещи никак не связаны друг с другом».

«Да, есть».

Я провел выходные, запершись в своей комнате, читая двадцать или тридцать книг на ночном столике. Понедельник и вторник я искал новое место для жизни. У меня были некоторые сбережения от ассистента и летней работы, но все, на что я смотрел, было за пределами моего ценового диапазона. Я начал отчаиваться, потому что мой единственный план Б состоял в том, чтобы остаться дома и подавить свой гнев, но, наконец, почти чудом, я нашел дешевую комнату в квартире напротив Национального стадиона, очень близко к университету.

Я мог переехать в четверг, так что у меня был один полный, последний день, который я провел, осматривая каждый уголок родительского дома, как будто собирая материал для будущих воспоминаний. Потом я ходил по своему району, изображая из себя карикатуру на выскочку: я заставлял себя смотреть свысока на улицы, где я вырос, выдумывая отстраненность, презрение и обиду, которых на самом деле не чувствовал. Я подбадривал себя, представляя себе бесконечные интересные разговоры — слово «интересный» мне еще не казалось смешным — со всеми моими новыми друзьями, наши локти на столе в Лас-Ланзасе или Лос-Сиснесе. Даже негостеприимные лужайки университетского кампуса внезапно показались мне приемлемой версией локус амеенус .

Потом я ходил по своему району, изображая из себя карикатуру на выскочку: я заставлял себя смотреть свысока на улицы, где я вырос, выдумывая отстраненность, презрение и обиду, которых на самом деле не чувствовал. Я подбадривал себя, представляя себе бесконечные интересные разговоры — слово «интересный» мне еще не казалось смешным — со всеми моими новыми друзьями, наши локти на столе в Лас-Ланзасе или Лос-Сиснесе. Даже негостеприимные лужайки университетского кампуса внезапно показались мне приемлемой версией локус амеенус .

Я поговорил с мамой и сестрой и попросил их сохранить мой секрет. Они отреагировали со смесью трепета и солидарности, что меня почему-то смутило. Когда они легли спать, я остался в столовой и включил телевизор. Не было необходимости планировать; было очевидно, что мой отец вернется домой прямо перед началом игры Коло-Коло. Так и случилось. Мы не говорили друг другу ни слова несколько дней, но вместе смотрели футбольный матч и даже обменялись несколькими фразами вроде «Это должна быть красная карточка!» или «Он не был в офсайде». Я не помню, кто выиграл. Я думаю, голов не было, а то были, и это мы, мой папа и я, зашли в тупик.

Я не помню, кто выиграл. Я думаю, голов не было, а то были, и это мы, мой папа и я, зашли в тупик.

Мой отец поднял брови вместо того, чтобы пожелать спокойной ночи. Я не пошел спать. Той ночью я написал «Письмо моему отцу». Тогда я еще не читал «Письмо к отцу» Кафки. Не думаю, что я даже знал, что он существует. Я напечатал свою версию на домашнем компьютере, так как не хотел, чтобы мой почерк испортил сообщение. Я выбрал шрифт Century Gothic очень крупного размера, может быть, восемнадцать или двадцать пунктов, на тот случай, если мой отец прочитает письмо без контактов. невооруженным глазом, так сказать, своими настоящими глазами.

Когда на следующее утро все разошлись, я распечатал письмо, все двенадцать страниц. Это не было агрессивным письмом. Это было мелодраматично и нежно, хотя я изо всех сил старалась избегать нежности. Я писала, может быть, как взрослая, и мне приходилось объяснять, что уход из дома — единственный способ не ненавидеть его и не ненавидеть себя. Я положил его в конверт, стер файл с жесткого диска и начал складывать книги в пакеты для мусора. Я поймал себя на том, что считаю книги: девяносто две. Друг приехал на одолженном грузовике, хотя небольшой машины хватило бы, чтобы перевезти мои девяносто две книги и немного одежды.

Я положил его в конверт, стер файл с жесткого диска и начал складывать книги в пакеты для мусора. Я поймал себя на том, что считаю книги: девяносто две. Друг приехал на одолженном грузовике, хотя небольшой машины хватило бы, чтобы перевезти мои девяносто две книги и немного одежды.

— Все, что я должен сказать, — в письме, — сказал я отцу с некоторой литературной гордостью, когда мы снова встретились в следующую пятницу.

«Я не читал».

«Ты не читал?»

«Я прочитаю это в следующий раз, когда мне захочется плакать. Вот только мне никогда не хочется плакать.

Все, что я хотел знать, это то, что он думал или чувствовал, когда читал письмо; мне никогда не приходило в голову, что он не прочитает это. Мы были в его офисе, в крохотной комнате для совещаний, как будто разрабатывали стратегический план стартапа или что-то в этом роде. Было непонятно, о чем нам говорить. А может это было чисто , но их было слишком много. Мой папа связал воедино очень общую речь, которая звучала так, как будто она взята из книги по самопомощи для отцов и детей. Я сосредоточился на авторитете в его строгом, но намеренно смягченном голосе. Я заметил, как часто делал, лопнувшие кровеносные сосуды в его глазах, особенно в левом: они были похожи на реку с крошечными притоками, которые, казалось, указывали на какое-то страдание, происхождение и конец которого я не мог предположить знать. Это были страдания моего отца, но также и мои. Страдание от встречи глазами с отцом и осознания того, что я его не знаю, что я всю жизнь прожила с кем-то, кого не знала и никогда не узнаю.

Я сосредоточился на авторитете в его строгом, но намеренно смягченном голосе. Я заметил, как часто делал, лопнувшие кровеносные сосуды в его глазах, особенно в левом: они были похожи на реку с крошечными притоками, которые, казалось, указывали на какое-то страдание, происхождение и конец которого я не мог предположить знать. Это были страдания моего отца, но также и мои. Страдание от встречи глазами с отцом и осознания того, что я его не знаю, что я всю жизнь прожила с кем-то, кого не знала и никогда не узнаю.

«Значит, мы понимаем друг друга?»

Я не слышал, что он сказал, или слышал только предполагаемую музыку его голоса.

— Я не слушал, — сказал я.

«Что?»

«Я отвлекся».

Он произнес еще несколько слов, плохо изображая остатки терпения. Я начал кричать на него; Не знаю, что я крикнул, но он просто смотрел на меня невозмутимо, как политик или мертвец.

«Не будем перебарщивать», — перебил он меня. «Ты слишком остро реагируешь, ты всегда так делаешь. Вы ушли, дело сделано. В Соединенных Штатах дети уходят из дома гораздо раньше. Там тебя сочтут поздноцветущим. И я счастлива, ведь теперь у меня есть еще одна комната в доме. Я поставлю туда большой телевизор, чтобы не спать до пяти утра и смотреть фильмы».

Вы ушли, дело сделано. В Соединенных Штатах дети уходят из дома гораздо раньше. Там тебя сочтут поздноцветущим. И я счастлива, ведь теперь у меня есть еще одна комната в доме. Я поставлю туда большой телевизор, чтобы не спать до пяти утра и смотреть фильмы».

Я снова опоздал на урок Шустера. Мне не хотелось идти, но я подумал, что, может быть, встречусь с тобой. Тебя там не было. Вряд ли кто-то был, потому что класс вел Т.А., который не выкурил ни одной сигареты за все занятие. Это был совершенно другой класс, действительно очень хороший, полный идей, которые казались новыми. Помню, мы читали отрывки из «Картонного домика» Мартина Адана и стихотворение Луиса Омара Касереса, первые строчки которого сразу же врезались в мою память, как будто я знал их целую вечность: «Теперь, когда дорога мертва / и наше кабриолетное отражение облизывает свой призрак / онемевшим языком. . ».

Cartoon by Zachary Kanin

Может быть, я прошел несколько кварталов в ритме этого стихотворения, снова пропустив методологию и направившись прямо к Plaza Ñuñoa. Я хотел поговорить с Мигелем, хотя, когда я добрался до Mad Toy, я понял, что на самом деле хочу поговорить с тобой. Я спросил Мигеля, был ли ты в книжном магазине, и он сказал, что нет. Я кратко изложил ему свои новости; он внимательно выслушал, а затем сказал мне: «С тобой все будет в порядке».

Я хотел поговорить с Мигелем, хотя, когда я добрался до Mad Toy, я понял, что на самом деле хочу поговорить с тобой. Я спросил Мигеля, был ли ты в книжном магазине, и он сказал, что нет. Я кратко изложил ему свои новости; он внимательно выслушал, а затем сказал мне: «С тобой все будет в порядке».

Он попросил подробности, много подробностей. Он спросил, не нужно ли мне что-нибудь, деньги, что-нибудь еще.

«Мне нужна работа», — сказал я ему.

«Ну, я не могу дать вам работу», — сказал он. «У меня самого его почти нет. Мы собираемся закрыться — это почти наверняка».

«Когда?»

«Через пару месяцев, если повезет. Мы постараемся продержаться до Рождества, но это будет непросто».

«Черт, это ужасно».

«Поэтому мы не можем вас нанять».

«Правильно, конечно».

Мечта о работе в «Безумной игрушке» была для меня волшебным спасением, но в тот момент я не думала о своей неминуемой бедности. Вместо этого я был опечален мыслью о том, что это место опустело, наверняка заняв какое-нибудь кафе или дурацкую парикмахерскую. На полке я нашел «Защиту идола», единственную когда-либо изданную книгу Луиса Омара Касереса, и я прочитал каждое стихотворение в ней несколько раз. Время от времени Мигель что-то говорил, а я ему отвечал, и временами это походило на дружеский, прерывистый диалог между двумя незнакомцами, случайно сидящими вместе в приемной у врача или на поминках. Но когда я уже собирался уходить, он протянул мне лист бумаги, на котором записал номера телефонов десяти человек, которые могли бы дать мне какую-нибудь работу: репетитором по латыни, мальчиком на побегушках, домом. натурщик, помощник помощника редактора.

На полке я нашел «Защиту идола», единственную когда-либо изданную книгу Луиса Омара Касереса, и я прочитал каждое стихотворение в ней несколько раз. Время от времени Мигель что-то говорил, а я ему отвечал, и временами это походило на дружеский, прерывистый диалог между двумя незнакомцами, случайно сидящими вместе в приемной у врача или на поминках. Но когда я уже собирался уходить, он протянул мне лист бумаги, на котором записал номера телефонов десяти человек, которые могли бы дать мне какую-нибудь работу: репетитором по латыни, мальчиком на побегушках, домом. натурщик, помощник помощника редактора.

«Я отрасту свои волосы в знак солидарности с тобой», — сказал он мне, когда мы обнимались на прощание.

Я купил dobladitas и четыре ломтика сыра и пошел к своему новому дому, думая о пустом книжном магазине, но я также представлял себе другую версию себя, идущую по какой-то неизвестной нью-йоркской авеню с короткими волосами и ошеломленным выражением лица. Я представлял себя молодым деревом, молодым, только что подстриженным деревом, которое хочет вытянуться и дотянуться до солнечных лучей, чтобы оно могло вырасти еще немного. Вот о чем я думал, когда заметил, что ты был там, почти наступая мне на пятки, со своей собакой.

Вот о чем я думал, когда заметил, что ты был там, почти наступая мне на пятки, со своей собакой.

«Мы следили за вами несколько кварталов. Преследовал тебя.

Я тебе не поверил, но потом у меня возникло ощущение, что да, ты был рядом со мной какое-то время.

«Как так?»

«Я хотел, чтобы ты познакомился с Флашем».

Флаш был маленькой черной дворняжкой с очень влажными глазами, немного сосисочной, которая двигалась напыщенно, казалось бы, вдали от мира. Сначала она казалась прихрамывающей, но потом я подумал, что она больше украшала свои шаги застенчивыми прыжками. Вы говорили со мной о «Флаше», книге Вирджинии Вулф, в честь которой была названа ваша собака, и дали мне экземпляр «Подземных жителей», повести Джека Керуака, о которой я никогда не слышал и которую прочитал вскоре после этого. , и до сих пор перечитываю раз в два или три года, стремясь еще раз испытать теплое землетрясение этого финала, одного из лучших, которые я когда-либо читал.

Мы дошли до моего дома и сели на ступеньки. Я сделал бутерброды с сыром, и собака тоже съела один. Все кардинально изменилось всего за неделю, и я пытался вам все это объяснить. Но для этого мне пришлось рассказать вам всю историю моей жизни, которая не была переполнена событиями, хотя, может быть, именно тогда я так и думал. Я рассказал тебе все или почти все. Я проговорил каких-то два часа, и уже почти стемнело, когда у меня кончились слова и я стал ждать твоего, которое так и не пришло.

Я сделал бутерброды с сыром, и собака тоже съела один. Все кардинально изменилось всего за неделю, и я пытался вам все это объяснить. Но для этого мне пришлось рассказать вам всю историю моей жизни, которая не была переполнена событиями, хотя, может быть, именно тогда я так и думал. Я рассказал тебе все или почти все. Я проговорил каких-то два часа, и уже почти стемнело, когда у меня кончились слова и я стал ждать твоего, которое так и не пришло.

«Пойдем внутрь. Немного холодно», — это все, что ты сказала.

Хозяин дома был с туристами — кажется, канадцами, — которые собирались снять другие спальни; она и ее дочери спали в гостиной в спальных мешках. Она предложила нам вина, но вместо этого мы пошли в мою комнату. Ты небрежно растянулась на матрасе, как будто жила там. Флаш лежал у твоих ног и грыз поводок, чтобы ты его снял. Я попытался немного привести комнату в порядок; Я не успел достать полку для книг, а они все еще лежали в мешках для мусора, как и моя одежда.

Свет далекого уличного фонаря тускло светил в окно. Я смотрел, как ты говоришь, едва шевеля губами. Вы говорили о своей покойной матери и о фильмах, которые она и ваш отец смотрели раньше и которые вы теперь смотрели с ним. «Габриэле нравилась эта часть», — вставлял ваш отец с энтузиазмом, который был одновременно трогательным и болезненным для вас. А потом вы рассказали о бессоннице, о лекарствах, которые принимали от бессонницы, и о романе о бессоннице, который хотели написать. И о том времени, когда вы отравились моллюсками в Пеллухью. И о любимых песнях, и о деревьях, и о птицах, и о странной теории о том, как приготовить идеальный салат. И четыре или пять человек, которых ты ненавидишь — одноклассники, кажется, и бывший бойфренд. Помню, я думал, что эти люди не заслужили ни твоей ненависти, ни чьей-либо еще, но я этого не сказал. Я также помню, как внезапно испытал сильное счастье от того, что ты не ненавидишь меня. В какой-то момент ты ни с того ни с сего разрыдалась, и я попытался тебя утешить.

Я смотрел, как ты говоришь, едва шевеля губами. Вы говорили о своей покойной матери и о фильмах, которые она и ваш отец смотрели раньше и которые вы теперь смотрели с ним. «Габриэле нравилась эта часть», — вставлял ваш отец с энтузиазмом, который был одновременно трогательным и болезненным для вас. А потом вы рассказали о бессоннице, о лекарствах, которые принимали от бессонницы, и о романе о бессоннице, который хотели написать. И о том времени, когда вы отравились моллюсками в Пеллухью. И о любимых песнях, и о деревьях, и о птицах, и о странной теории о том, как приготовить идеальный салат. И четыре или пять человек, которых ты ненавидишь — одноклассники, кажется, и бывший бойфренд. Помню, я думал, что эти люди не заслужили ни твоей ненависти, ни чьей-либо еще, но я этого не сказал. Я также помню, как внезапно испытал сильное счастье от того, что ты не ненавидишь меня. В какой-то момент ты ни с того ни с сего разрыдалась, и я попытался тебя утешить.

«Просто твой папа меня так бесит», — сказала ты.

«Ты поэтому плачешь? Из-за моего отца? Я спросил.

«Я не знаю. Я не плачу из-за этого, мне не грустно», — сказала ты. «Я никогда не плачу ни о чем конкретном. Я просто привыкла плакать. Я за слезы».

«Я тоже».

«Я вру. Я плачу, потому что постоянно позирую. Я не такая.»

«Мне нравится, какой ты. Хотя я не знаю, что ты из себя представляешь. И я тоже постоянно позирую. С тобой и всеми остальными».

«Да».

Затем наступило долгое молчание, важное и приятное. Как человек, запоминающий список покупок, я обдумывал детали нашего разговора, чтобы ничего не забыть.

«Как ты думаешь, твой папа когда-нибудь прочитает это письмо?» ты спросил меня тогда.

Я только что рассказал вам о письме, а между тем мне казалось, что эта часть разговора окончательно оставлена позади; мне было трудно вернуться в это свободное пространство. Мне тоже казалось, что встреча с отцом осталась далеко в прошлом, но я попыталась ответить честно: я думала, что он на самом деле уже прочитал письмо, но солгал и сказал, что не читал.

«Да, он читал, я в этом уверен», — сказали вы.

Флаш растянулся и похрапывал. Ты пошла в ванную, а когда вернулась, снова плюхнулась на кровать. Через десять секунд, словно только что вспомнили о чем-то срочном, вы встали, включили свет и начали одну за другой доставать мои книги из сумок. Почти не глядя на них, вы складывали их, как башни.

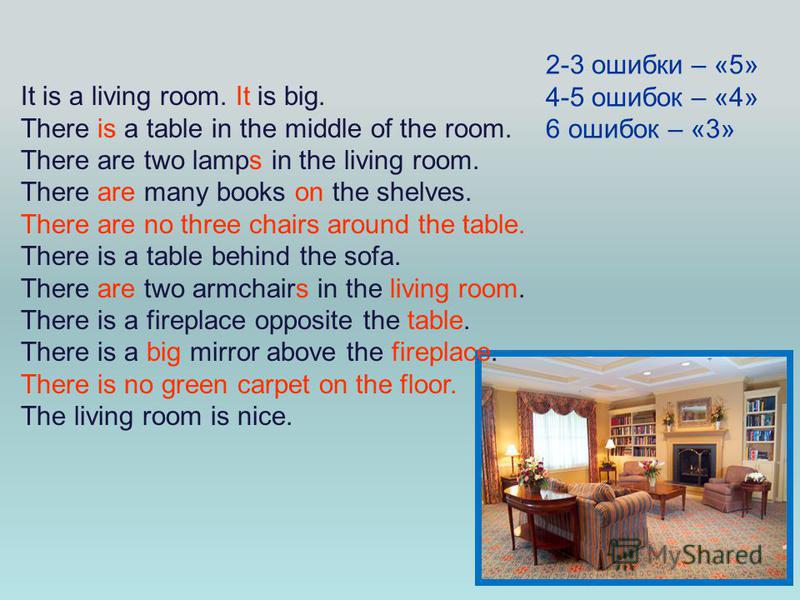

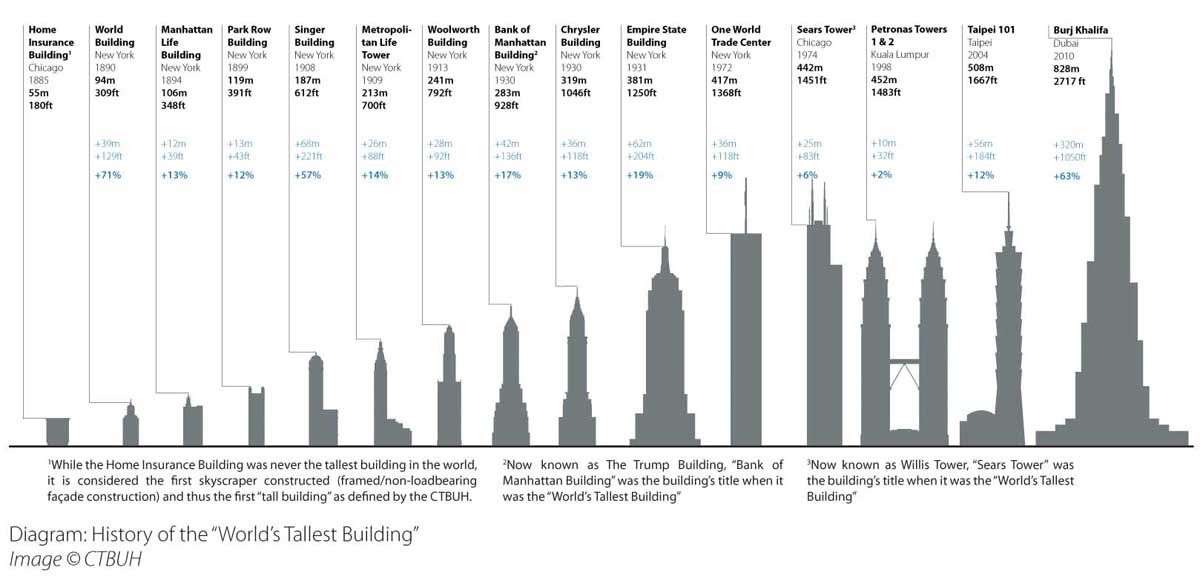

«Это твой Нью-Йорк», — сказал ты мне тогда. «Смотрите, это здания на Манхэттене, небоскребы».

Мы сложили книги в качающиеся, небрежные копии Эмпайр Стейт Билдинг, Крайслер Билдинг и Башен-Близнецов, которые тогда еще стояли. Мы еще не целовались, еще не спали вместе и ничего не знали с уверенностью о будущем. Возможно, я интуитивно догадывался или воображал, что мы проведем вместе долгое время, несколько лет, а может, и всю жизнь. Но я не подозревал, что эти годы будут веселыми, напряженными и горькими, а за ними последуют десятилетия, в течение которых мы ничего не знали друг о друге, пока не настал момент, когда казалось возможным, мыслимым рассказать историю. .. любую историю, эту историю — и вычеркнуть из нее тебя. В ту ночь тебя было совершенно невозможно стереть. И никакие мысли о будущем не имели для нас большого значения, пока мы использовали мои книги как кирпичики для имитации этих огромных, внушительных, холодных, далеких, нелепых, красивых зданий. ♦

.. любую историю, эту историю — и вычеркнуть из нее тебя. В ту ночь тебя было совершенно невозможно стереть. И никакие мысли о будущем не имели для нас большого значения, пока мы использовали мои книги как кирпичики для имитации этих огромных, внушительных, холодных, далеких, нелепых, красивых зданий. ♦

(Перевод с испанского Меган МакДауэлл.)

Двуногие и небоскреб — о вертикальности

Размышления

Автор Кристофер Джеймс Ботам

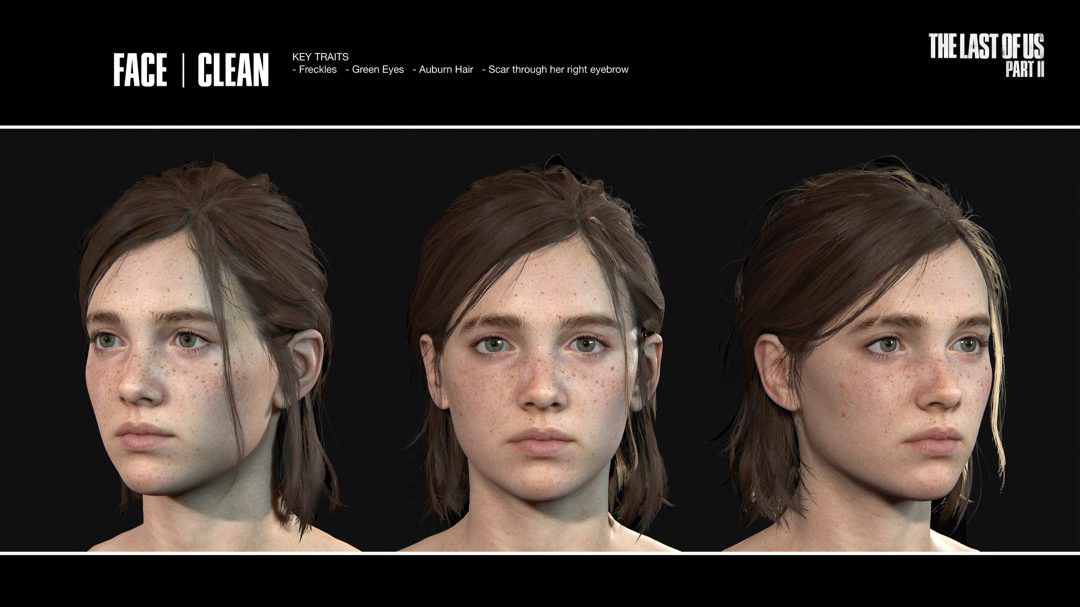

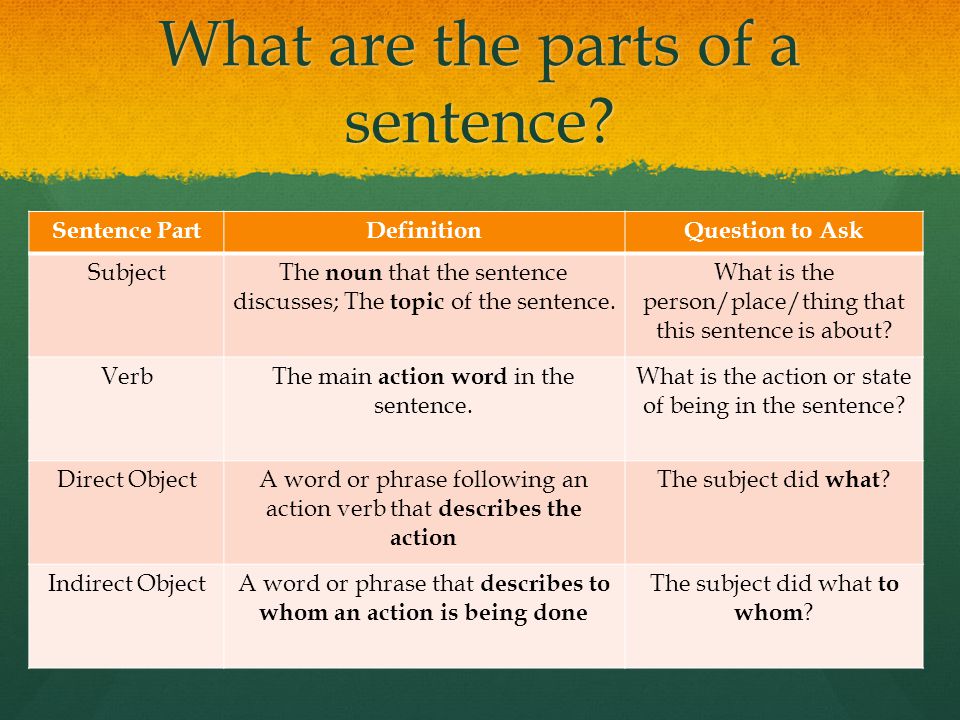

Эскиз концепции Джеймса Уайнса из SITE для его проекта Antilia Tower. Диаграмма пытается применить вертикальность человеческого тела к вертикальности небоскреба. Изображение ©️ James Wines, САЙТ. Источник изображения .

Я на днях наткнулся на эту схему, и она меня сразу поразила. Он был нарисован в 2003 году Джеймсом Уайнсом из SITE для его проекта Antilia Tower, и на нем человеческое тело наложено на вершину секции башни. Ранее я писал о концептуальной связи между двуногим человеческим телом и башней, но эта диаграмма делает еще один шаг вперед и сопоставляет функции каждой части тела с каждой частью башни. В основном это работает, но некоторые ссылки становятся немного ненадежными. Однако это добавляет пищу для размышлений к историческим сравнениям между человеческим телом и башнями, которые, я думаю, стоит изучить здесь.

Он был нарисован в 2003 году Джеймсом Уайнсом из SITE для его проекта Antilia Tower, и на нем человеческое тело наложено на вершину секции башни. Ранее я писал о концептуальной связи между двуногим человеческим телом и башней, но эта диаграмма делает еще один шаг вперед и сопоставляет функции каждой части тела с каждой частью башни. В основном это работает, но некоторые ссылки становятся немного ненадежными. Однако это добавляет пищу для размышлений к историческим сравнениям между человеческим телом и башнями, которые, я думаю, стоит изучить здесь.

Когда наши предки покинули деревья и перебрались в саванну, мы начали ходить прямо, что отличало нас от наших собратьев-обезьян и во многом определяло нас как вид. Наши самые ранние постройки представляли собой вертикальные монолиты, называемые менгирами, которые размещались на ландшафте, чтобы обозначить важность места и имитировать наши вертикальные тела. Как таковые, они были нашими первыми попытками экстернализации нашей первичной потребности в вертикальности.

Сравнение древнего менгира, греческой кариатиды (колонна в форме человека) и греческой колонны. Иллюстрации взяты из книги Бэнистера Флетчера «История архитектуры по сравнительному методу» .

Иллюстрации взяты из книги Бэнистера Флетчера «История архитектуры по сравнительному методу» .

Это возвращает нас к диаграмме Джеймса Уайнса, показанной выше. Он замыкает метафору и накладывает человеческое тело на свой рисунок. Это напоминает идею Луи Салливана конца девятнадцатого века о трехчастной методологии проектирования небоскреба. Салливан соединил классический дизайн колонн с современными высотными зданиями и в процессе усилил метафору. Вертикальное человеческое тело состоит из трех основных частей: ног, туловища и головы, которые соотносятся с основанием, стержнем и капителью классической колонны соответственно. Салливан выступал за то, чтобы в высотке были те же элементы, с основанием, валом и карнизом. Современные небоскребы обычно следуют этому примеру с основанием, валом и короной. Набросок Вайнса исследует эту тему дальше. Он включает в себя массивное основание на ногах, которое сужается до прямого стержня по всему телу, увенчанное отчетливой формой головы.

Его маркировка раскрывает природу этих трех элементов. У основания или ножек он маркирует полы как прочности и устойчивости . В этом есть смысл, ведь любая башня должна иметь прочное и устойчивое основание, как физически, так и концептуально. Это та часть башни, которая соприкасается с землей, поэтому в игру вступают огромные силы. Далее идет вал или корпус. Эти ярлыки, такие как плодородие , питание и эмоции , менее ясны. Это самая слабая часть метафоры, и неясно, как архитектура башни будет отображать эти концепции. Вершина башни, во главе, обозначена цифрой 9.0005 творчество

Я часто размышлял над концептуальной связью между прямоходящим человеческим телом и современным небоскребом.

Leave A Comment