§ 8. Сословия в России. Их численность и распределение по лицу земли русской.

§ 8. Сословия в России. Их численность и распределение по лицу земли русской.

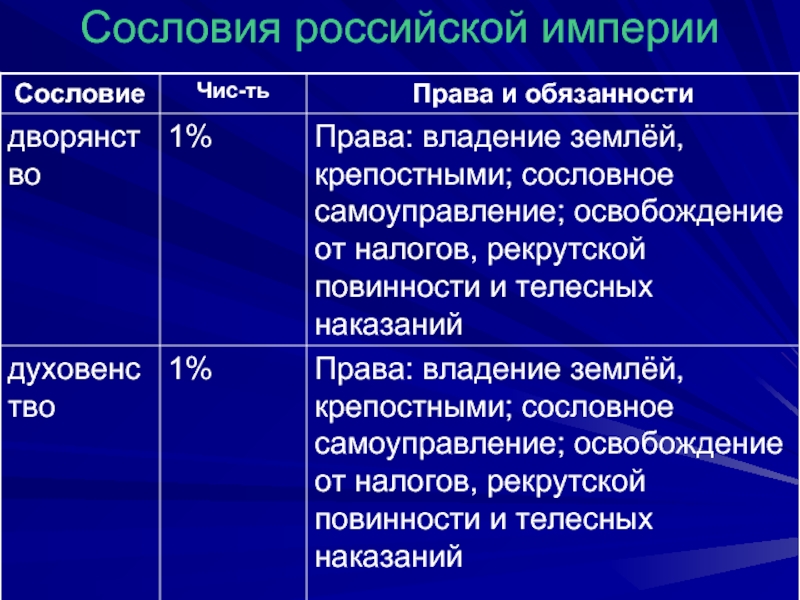

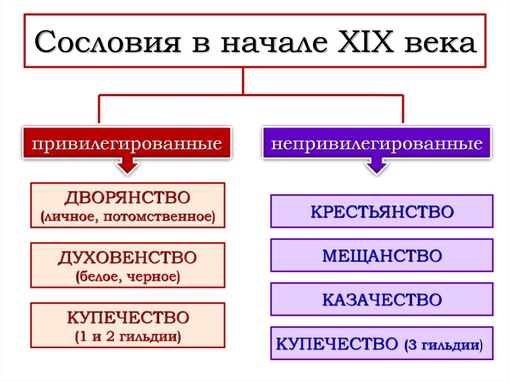

Сословный строй в России является, по справедливому замечанию проф. Н. Коркунова, ничем иным, как остатками совершившихся в XVIII в. попыток привить к русской жизни начала западноевропейского сословного строя, в котором все население разделялось в средние века на четыре строго обособленных сословия: дворянство, духовенство, горожан и крестьян, причем каждое пользовалось особыми правами и составляло объединенное целое, противополагавшееся другим сословиям. В современном государственном быту Зап. Европы это сословное деление исчезло; сохранялось же, как особое привилегированное сословие, одно только дворянство, и то значительно изменив свой характер. В настоящее время дворянство пользуется в большинстве государств лишь почетными преимуществами и не составляет объединенного целого¹*. В России до Петра I сословий в собственном смысле слова не было, и в языке Московской Руси не найти даже слов для выражения таких понятий, как “сословный строй”, “сословные учреждения”, “сословные предрассудки”²*.

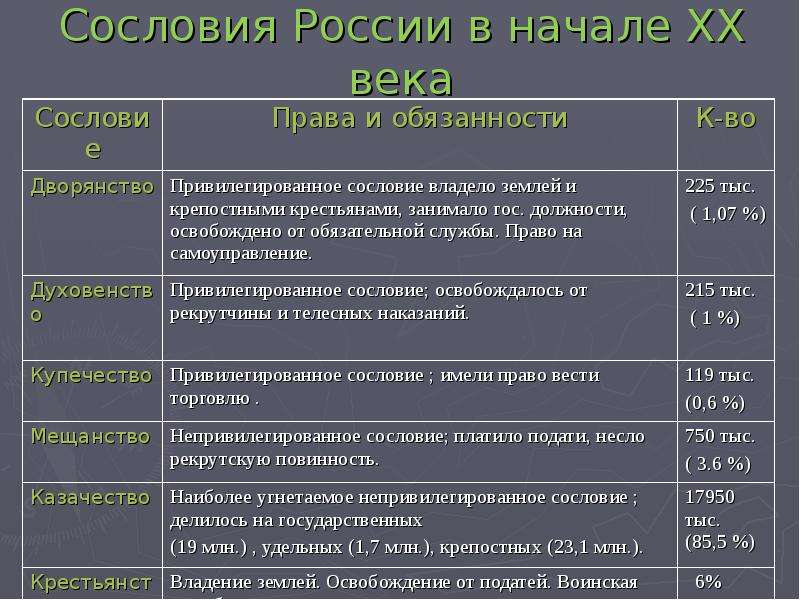

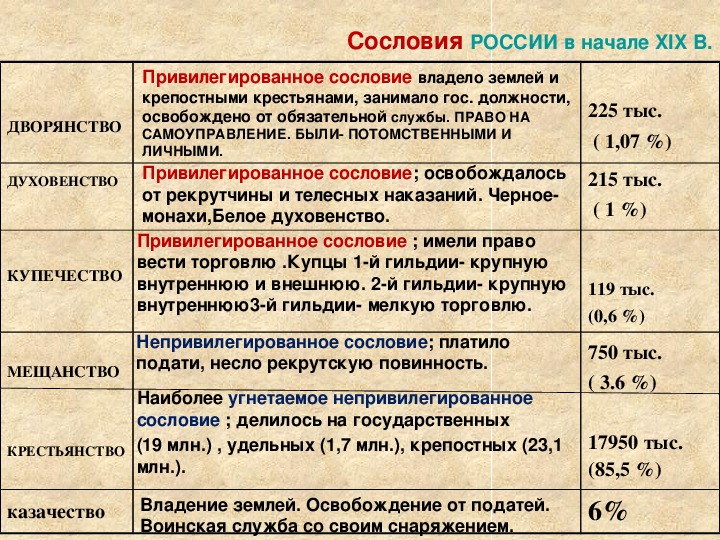

|

| На каждую тысячу населения |

Дворян потомственных | 1220169 | 10 |

Дворян личных и чиновников не из дворян | 630119 | 5 |

Лиц духовного звания всех христианских исповеданий | 588 947 | 5 |

Потомственных и личных почетных граждан | 342 997 | 3 |

Купцов | 281 179 | 2 |

Мещан | 13 386 392 | 106 |

Крестьян | 96 896 648 | 771 |

Войсковых казаков | 2 928 842 | 23 |

Инородцев | 8 297 965 | 66 |

Финляндских уроженцев | 35 585 | — |

Лиц, не принадлежащих к вышеупомянутым сословиям | 353 913 | 3 |

Лиц, не указавших своего сословия | 71 835 | 1 |

Иностранцев | 605 500 | 5 |

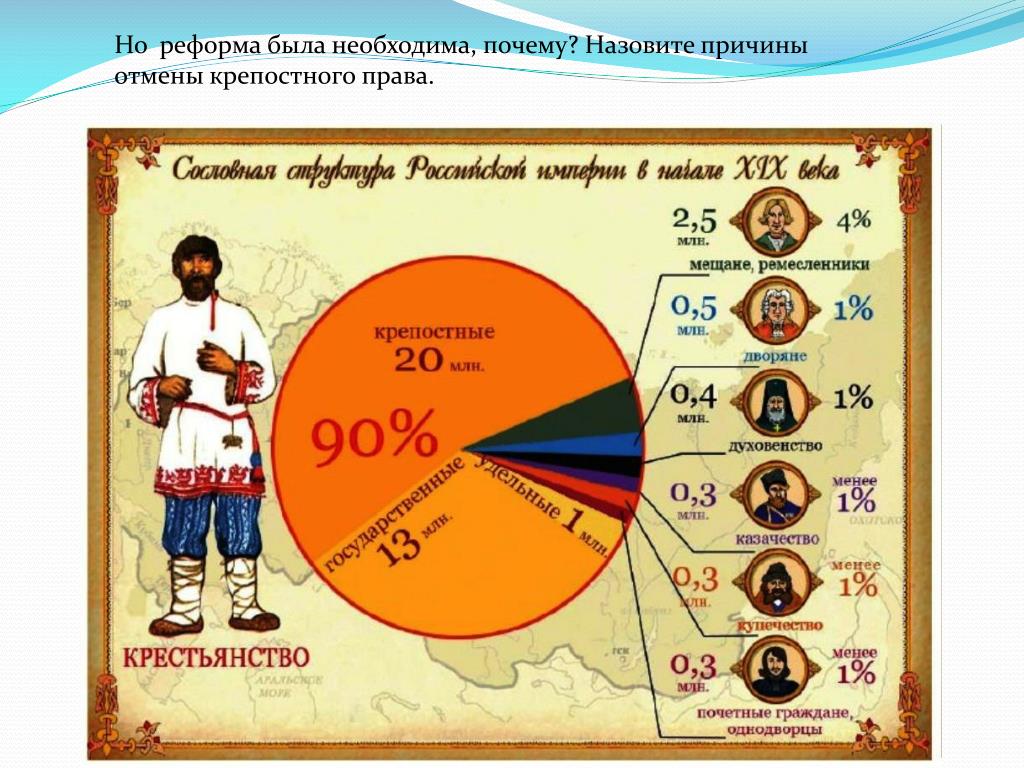

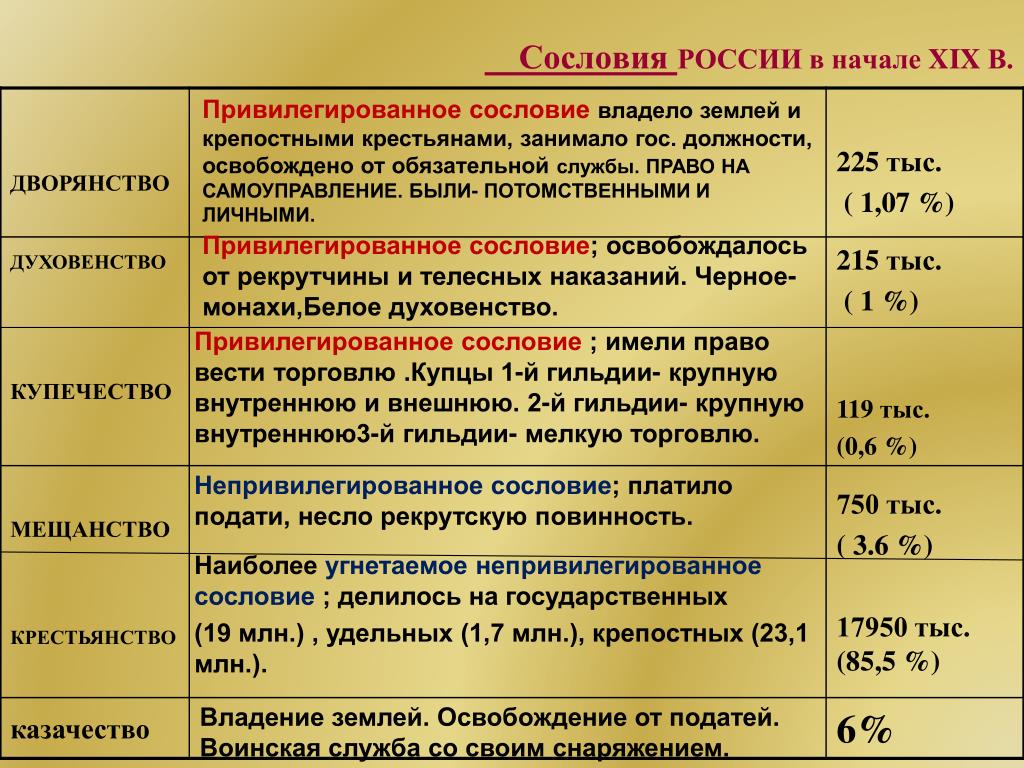

На каждую тысячу населения приходится: 771 человек крестьян, 106 мещан, 66 инородцев, 23 казака, 10 дворян, 5 из духовенства, 5 почетных граждан, 8 “прочих”⁴*. Инородцы и казаки являются при этом, так сказать, разновидностями крестьянства.

Инородцы и казаки являются при этом, так сказать, разновидностями крестьянства.

Инородцы обитают, главным образом, в Средней Азии и Восточной Сибири, а в Европейской России встречаются лишь в губерниях Астраханской и Архангельской и на Кавказе, в Терской области и Ставропольской губернии. Всего насчитано инородцев 8.297.965 чел., да и те во многих местах быстро вымирают под давлением тех условий, который созданы для них “развитием русской торговли” и “упорядочением” инородческой жизни трудами русской администрации⁵*. Что касается до казаков, то их насчитано в 1897 г. 2.928.842 чел. На каждую тысячу казаков приходится 400 донских, 228 оренбургских, 410 кубанских, 179 терских, 18 астраханских, 179 амурских, 291 забайкальских, 62 приморских, 109 акмолинских, 42 семипалатинских, 30 семиреченских, 177 уральских. Если считать инородцев и казаков вместе с крестьянами, то Россия оказывается настоящим крестьянским царством: группа т. наз. “сельских обывателей” составляет в ней 86% всего населения, тогда как группа других сословий всего лишь 14%, т.

1. Дворянство. Наибольший процент его наблюдается на Кавказе (24 на каждую тысячу жителей), затем в Польше (19 на кажд. 1000), в Европ. России (15 на 1000), Сибири (8), Ср. Азии (4). Многодворянские губернии суть следующие: Петербургская (72 на 1000), Кутаисская (68), Ковенская (68), Виленская (49), Варшавская (41), Минская (36), Елизаветпольская (35), Московская (32), т. е. все инородческие, за исключением Санкт-Петербургской и Московской, двух центральных правительственных.

2. Духовенство

3. Почетные граждане и купцы. Это сословие оказывается еще более разреженным. На каждую 1000 жителей приходится купцов и почетных граждан: в Европ. России по 6, на Кавказе по 4, в Сибири по 3, в Ср. Азии и Польше по 1. Эти цифры превосходно иллюстрируют допотопность и нелепость деления обывателей на сословия. Оказывается, что в такой промышленной области, как Польша, чрезвычайно мало лиц купеческого сословия. Очевидно, торговля больше всего интересует лишь другие сословия, — иначе говоря, сословие тут не причем.

4. Мещане. Это сословие оказывается наиболее распространенным в Польше (235 чел. на каждую 1000 жителей), затем в Европ. России (106), на Кавказе (81), Сибири (56), Ср. Азии (20). Особенно богаты лицами этого сословия губ. Варшавская (330), Петроковская (316), Херсонская (274), Гродненская (250).

на каждую 1000 жителей), затем в Европ. России (106), на Кавказе (81), Сибири (56), Ср. Азии (20). Особенно богаты лицами этого сословия губ. Варшавская (330), Петроковская (316), Херсонская (274), Гродненская (250).

По полу и по местностям сословия распределяются следующим образом.

| Европейская Россия | Польша | Кавказ | Сибирь | Средняя Азия | |||||

Мужчин | Женщин | Мужчин | Женщин | Мужчин | Женщин | Мужчин | Женщин | Мужчин | Женщин | |

Дворяне потомственные | 418.195 | 467.659 | 64.272 | 70. | 86.861 | 84.106 | 8.552 | 7.874 | 5.944 | 6.023 |

Дворяне личные | 231.704 | 255.259 | 22.719 | 21.863 | 27.137 | 26.741 | 14.393 | 14.946 | 7.700 | 5.657 |

Духовенство всех христианских исповеданий | 230.420 | 271.063 | 4.905 | 2.375 | 29.561 | 27.996 | 9.444 | 10.225 | 1.483 | 1.475 |

Потомственные и личные почетные граждане | 156.551 | 151.046 | 2.850 | 1.465 | 10.565 | 9.194 | 4.724 | 4. | 1.499 | 1.231 |

Купцы | 116.410 | 123.053 | 4.845 | 4.773 | 9.688 | 8.867 | 4.350 | 4.614 | 2.229 | 2.250 |

Мещане | 4.828.446 | 5.117.525 | 1.068.276 | 1.143.688 | 392.102 | 361.320 | 165.922 | 157.833 | 79.371 | 71.909 |

Крестьяне | 38.556.934 | 40.084.498 | 3.475.636 | 3.386.388 | 3.662.085 | 3.264.089 | 2.052.273 | 2.028.969 | 222.140 | 163.636 |

Казаки | 704.326 | 735. | 9.884 | 203 | 478.471 | 490.271 | 128.874 | 127.527 | 126.827 | 127.035 |

Инородцы | 221.748 | 201.327 | 65 | 14 | 75.815 | 64.111 | 428.201 | 414.695 | 3.697.979 | 3.194.010 |

Из этой таблички нельзя не видеть, что потомственные дворяне-мужчины составляют лишь небольшую группу, менее чем в полмиллиона человек, но их все же гораздо больше, чем купцов и почетных граждан.

Интересно присмотреться к распределению лиц некрестьянского сословия по городам и деревням. Оказывается, что 1897 г. более половины потомственных дворян (52,7%) жили вне городов. После событий 1905‑1906 гг. такое распределение значительно изменилось во многих губерниях, и многие потомственные дворяне выселились из своих имений. Личные дворяне и чиновники довольно равномерно распределены по Империи, исключая Ср. Азию, где они составляют всего 0,2% населения. Представители этого сословия живут преимущественно в городах (75%), так же, как и купцы (из них 80% городские жители). Большая часть мещан тоже — горожане (56%). Что касается до крестьян, то из их общего числа приходится на города лишь 6,7%, но их много в крупных в быстро развивающихся центрах: в 1897 их было в Петербурге 745 905 в Москве 661 628⁶*. За последние годы, благодаря обезземелению крестьян по закону 9 ноября 1906 года в голодовке 1911‑1912, в очень многих городах наблюдается небывалое стечение деревенских жителей, ищущих работы и прокормления.

Личные дворяне и чиновники довольно равномерно распределены по Империи, исключая Ср. Азию, где они составляют всего 0,2% населения. Представители этого сословия живут преимущественно в городах (75%), так же, как и купцы (из них 80% городские жители). Большая часть мещан тоже — горожане (56%). Что касается до крестьян, то из их общего числа приходится на города лишь 6,7%, но их много в крупных в быстро развивающихся центрах: в 1897 их было в Петербурге 745 905 в Москве 661 628⁶*. За последние годы, благодаря обезземелению крестьян по закону 9 ноября 1906 года в голодовке 1911‑1912, в очень многих городах наблюдается небывалое стечение деревенских жителей, ищущих работы и прокормления.

Посмотрим теперь, какие сословия с течением времени увеличиваются, какие уменьшаются в численности? Официальная статистика дает нам возможность отчасти судить об этом. Сравнительно с 1870 г. произошли следующие перемены: относительная численность дворянства (потомственного и личного, — о потомственных мы будем говорить ниже, особо) стала больше. В 1870 г. приходилось их на каждую 1000 по 13 чел.⁷* а в 1897 г. уже по 15. Наоборот, духовенство отодвинулось назад (с 9 чел. на каждую 1000 населения в 1870 г. до 5 чел. на то же число в 1897 г.). Процент дворян личных и служащих остался без перемены. Процент городских сословий (купцов, мещан, почетных граждан) сильно вырос к 1897 г. (с 93 до 111.).

В 1870 г. приходилось их на каждую 1000 по 13 чел.⁷* а в 1897 г. уже по 15. Наоборот, духовенство отодвинулось назад (с 9 чел. на каждую 1000 населения в 1870 г. до 5 чел. на то же число в 1897 г.). Процент дворян личных и служащих остался без перемены. Процент городских сословий (купцов, мещан, почетных граждан) сильно вырос к 1897 г. (с 93 до 111.).

Попробуем теперь набросать, так сказать, статистическую характеристику главнейших сословий, а именно дворянства, потомственного и личного, чиновного и военного, затем духовенства.

__________

¹* Коркунов. Русское Государственное право. Изд. 7‑е т. I, стр. 274, 280.

²* Там же. Стр. 274.

³* Там же. Стр. 275.

⁴* Ежегодник Центр. Ст. Комитета 1905 г. и 1909 г. То же и в “Общем Своде результатов переписи”.

⁵* Ужасные факты, иллюстрирующие это вымирание, см. у П. Берлина “Пасынки цивилизации”. Изд. Г. Львовича, и у Н. Ядринцева “Инородцы Сибири”.

⁶* Эти сведения и вышеприведенная таблица заимствованы нами из ст. Д. Рихтера из 4 т. Доп. к Энц. Слов. Брокгауза.

Д. Рихтера из 4 т. Доп. к Энц. Слов. Брокгауза.

⁷* Стат. Временник. Вып. X 1875 г.

Как жили люди разных сословий в России

Коллаж Павла ГончароваСословия существовали во всей средневековой Европе. В России они появляются в IX веке, оформляются девять столетий и ко второй половине XVIII века получают законодательное закрепление. Грамоты, указы и своды законов подробно описывали права и обязанности сословий. В это время оказалось, что все население Российской империи разделилось на две категории: привилегированные сословия и податные сословия. Последние (крестьяне и мещане) подвергались телесным наказаниям и обязаны были каждый год платить налог (подушную подать) государству просто за свое существование. Публикуем первую часть — о крестьянах, дворянах и мещанах.

Сословия определяли не только то, какие права и обязанности есть у определенной группы людей, но подчас и экономическое положение и образ жизни. Сословный статус передавался по наследству, часто его было трудно изменить. Положение людей внутри сословия определялось обычаем или законом.

Положение людей внутри сословия определялось обычаем или законом.

Крестьянство

От свободных работников к бесправным крепостным

История крестьянства начинается в XI-XII веках. Тогда бояре (приближенные к князю члены его дружины) получают имения, которые могут передавать по наследству. На этих имениях трудился люд.

«Люд» — первое название крестьян, которое было законодательно закреплено в Русской Правде. Рядом с ними в имениях трудились смерды и холопы. И если о смердах историки до сих пор ведут споры, то статус холопов и люда не подвергается сомнению. Холопы были рабами. Люд — свободными людьми, они были обязаны платить оброк (деньгами или продуктами) или барщину (работать на хозяина имения) за жизнь во владениях боярина и обработку его земли.

Положение люда начинает меняться в XV веке. Тогда получает распространение название «крестьянство», а работники лишаются права свободно переходить от одного землевладельца к другому. Теперь они могут сделать это только раз в году и обязаны заплатить долги предыдущему владельцу. В конце XVI – первой половине XVII века они теряют и это право, а в XVIII веке становятся отдельным сословием, и разница между людом и холопами пропадает.

В конце XVI – первой половине XVII века они теряют и это право, а в XVIII веке становятся отдельным сословием, и разница между людом и холопами пропадает.

Крестьяне делятся на крепостных (принадлежащих помещикам) и государственных (работающих на государственных землях). У крепостных крестьян пропадает право отправляться на заработки, владеть имуществом, переходить в другие сословия без разрешения помещика. Их могли наказывать телесно, ссылать в Сибирь или на каторгу, продавать другим хозяевам, разлучая семьи. Государственные крестьяне были лично свободны, однако должны были платить оброк за то, что пользовались государственными землями. При этом покинуть место жительства без разрешения общины и властей государственные крестьяне тоже не могли.

Реформы Петра I окончательно определяют положение крестьянства: теперь все крестьяне — и крепостные, и государственные — были обязаны платить подушную подать и поставлять рекрутов в армию. Для учета населения проводятся переписи, материалы которых называются ревизскими сказками.

В конце XVIII – начале XIX века крепостные крестьяне в Российской империи составляли в среднем 45% от всего населения. В XIX веке положение крепостных улучшилось, но незначительно. Даже отмена крепостного права не сделала их экономически независимыми: освобожденные крестьяне оказались обязанными выплатить государству огромную сумму за землю, которая им причиталась, а до оформления этой сделки продолжать работать на своего хозяина. Государство тоже брало свое — вновь освобожденное сословие платило 70% всех налогов, поступавших в имперскую казну.

Тем не менее к концу века крестьян в деревнях становилось все меньше — часть из них уходила на заработки в город или на фабрики, другая поступала в учебные заведения или на духовную службу. Правда, их сословный статус обычно не менялся: многие, живя десятилетиями в городе, так и писались в документах крестьянами. Некоторые крестьяне записывалась в мещане или, окончив учебные заведения, становились представителями других сословий.

Формально крестьян как сословия не стало в 1917 году — сразу после Февральской революции. Однако уже в конце двадцатых годов, вместе с коллективизацией, сельское население снова оказалось закреплено на земле и до 1974 года не имело права свободно перемещаться по стране и получать паспорта.

Однако уже в конце двадцатых годов, вместе с коллективизацией, сельское население снова оказалось закреплено на земле и до 1974 года не имело права свободно перемещаться по стране и получать паспорта.

Дворянство

Первое привилегированное сословие

Коллаж Павла ГончароваДо Петровских реформ дворяне были самым низким звеном среди служилой знати, над ними возвышались бояре и князья. Бояре имели вотчину, которая передавалась по наследству, дворяне за службу могли получать в пользование поместья с крестьянами. В XVI веке дворяне стали постепенно уравниваться в правах с боярами и получили возможность передавать по наследству земли с крестьянами (окончательно различия между вотчиной и поместьем снял Указ о единонаследии 1714 года).

До XVIII века знатность фамилии и авторитет относившихся к ней определялись продолжительностью рода. Петр I круто изменил это положение: теперь авторитет дворяне зарабатывали на военной или государственной службе, что было закреплено в Табели о рангах. Благодаря ей появился и слой беспоместных дворян. Они заслужили статус потомственного дворянина, продвигаясь вверх по рангам. Принадлежность к сословию гарантировал чин 14-го класса на военной службе и 8-го на государственной.

Благодаря ей появился и слой беспоместных дворян. Они заслужили статус потомственного дворянина, продвигаясь вверх по рангам. Принадлежность к сословию гарантировал чин 14-го класса на военной службе и 8-го на государственной.

С изданием Манифеста о вольности дворянства 1762 года с дворянства сняли обязательство работать на государство и платить налоги. Они превратились в привилегированное сословие: свободные от телесных наказаний и службы, имеющие право на занятия промышленностью и торговлей и возможность владеть землей и крестьянами, которой не было у других сословий. Кроме того, до середины XIX века дворяне собирали государственные подати со своих крестьян и решали их правовые споры.

К концу XIX века российское дворянство было очень неоднородным. Богатых княжеских родов в империи насчитывалось около 250. Обширнее был слой мелкопоместного дворянства, зависящих от должностей на государственной или военной службе. Случалось и такое, что дворяне вместе с крестьянами пахали землю, не имея других средств к существованию. Всего к 1917 году в Российской империи было около 1 300 000 человек потомственных дворян — меньше 1 % населения.

Всего к 1917 году в Российской империи было около 1 300 000 человек потомственных дворян — меньше 1 % населения.

Мещанство

Второе податное сословие

Коллаж Павла ГончароваВсё без исключения городское население стало называться мещанством только в XIX веке. Тех, кто жил на государственных землях в пределах Кремля или города, историки называют «посадские люди». С X по XVII века они занимались ремеслами и торговлей, объединялись в общины для самоуправления и сбора государственных налогов. Посадские люди имели право владеть недвижимостью, однако не могли покинуть своего города без разрешения общины. Это считалось побегом, и посадский человек возвращался властями на свое место и обязан был выплатить налоги за все время своего отсутствия.

Купцы, занимавшиеся оптовой и международной торговлей (их было немного — около 30 в XVII веке), назывались «гости». Они были привилегированной группой: могли свободно выезжать за границу, передавать земли по наследству, освобождаться от суда воевод, которые обычно ведали делами посадских людей. Кроме того, в городах жили служилые люди — стрельцы, казаки, пушкари.

Кроме того, в городах жили служилые люди — стрельцы, казаки, пушкари.

Петр I называет посадских людей купцами, расширяет категории городского населения и запрещает им переходить в другие сословия. Все «купецкие люди» могли заниматься ремеслами и торговлей. В 1721 году они были разделены на две гильдии: «первостатейных граждан» и «подлых людей». В 1724 году в первую входили купцы, имеющие большую торговлю, доктора, аптекари и лекари, судовые промышленники. Во вторую — торговцы, занимавшиеся мелочной торговлей и продовольствием, и ремесленники.

Все горожане, кроме подушной подати, платили городские сборы — питейный (кабацкий), соляной, канцелярский. Были и особенные городские налоги: на санитарную часть, содержание приютов для нищих и престарелых, ремонт мостовых и пр. Их перемещение по-прежнему было ограничено — чтобы отлучиться из города, нужно было покупать билет или паспорт, действовавший от полугода до пяти лет. Также мещане несли и рекрутскую повинность.

При Екатерине II городское население стало называться мещанством. Императрица стремилась сделать мещан средним классом между крестьянами и дворянами, по образцу европейских государств. Купцами теперь звались те горожане, которые занимались крупной торговлей и владели фабриками и заводами. Такое деление сохранилось до начала XX века.

Императрица стремилась сделать мещан средним классом между крестьянами и дворянами, по образцу европейских государств. Купцами теперь звались те горожане, которые занимались крупной торговлей и владели фабриками и заводами. Такое деление сохранилось до начала XX века.

Почему большевики никогда не собирались «выровнять» общество

Однажды утром в октябре 2021 года я проснулся с чувством предвкушения и легкой озабоченности. Я согласился выступить с докладом о моей последней книге « Сословные истоки демократии в России: от имперской буржуазии к посткоммунистическому среднему классу» , в Grimshaw Club, старейшем студенческом обществе LSE .

Книга о длинной тени наследия царской России в виде заброшенного института сословия (сословия) и о том, как оно формирует нынешнюю социальную структуру и демократию, несмотря на семь десятилетий коммунизма. В нем я показываю:

- как даже самые жестокие уравнительные диктатуры не в состоянии разрушить социальные иерархии из феодальных порядков прошлого;

- как эти архаичные давно ушедшие порядки объясняют происхождение и воспроизводство современного профессионального среднего класса; и

- как устойчивость социальных иерархий, которые в наше время все больше отдают предпочтение знаниям и человеческому капиталу, способствует как демократическим импульсам, так и разжиганию популизма негодования и гнева среди тех, кто обычно остается позади, как в нынешних автократиях, таких как Россия, так и в западных демократиях.

Это не книга, которую легко уместить в одно предложение (как рекомендует общеизвестная «лифтовая подача» редактору прессы или литературному агенту), и не лекция, ограниченная по времени.

Смотреть: Профессор Томила Ланкина бросает вызов материалистическим представлениям о неравенстве в короткометражном фильме «Реанимация из истории: советский средний класс и уроки неравенства», посвященном ее новой книге.

Создание более равноправного общества требует не только перераспределения денег, но и знаний

Комната была битком набита. Я начал с того, что попросил студентов поднять руки, если они приехали из стран, которые, по их мнению, были неравными, а затем спросил: «Что бы вы сделали, чтобы это изменить?»

Неудивительно, что большинство подняли руки на первый вопрос. А во втором я тоже получил то, что и ожидал. Одни говорили об улучшении доступа к образованию, другие — о налогообложении, оффшорных гаванях и перераспределении.

Потом я углубился в свою книгу. Нарисовав диаграмму с маленькими человечками и заначками денег под ними, я объяснил, что если у вас есть человек А, который богат, и гражданин Б, у которого ничего нет, и мы хотим улучшить равенство в материальном смысле, мы бы взяли немного денег у Метафорический мешок денег А и положить хотя бы часть из них в мешок Б.

Нарисовав диаграмму с маленькими человечками и заначками денег под ними, я объяснил, что если у вас есть человек А, который богат, и гражданин Б, у которого ничего нет, и мы хотим улучшить равенство в материальном смысле, мы бы взяли немного денег у Метафорический мешок денег А и положить хотя бы часть из них в мешок Б.

Принуждение не является долгосрочным решением: если вы преследуете, стреляете и сажаете в тюрьму слишком много А, некому будет учить и воспитывать Б.

Что произойдет, если вы столкнетесь с дилеммой, как это сделали большевики после Октябрьской революции 1917 года — вы хотите перераспределить не только богатство, но и более нематериальный человеческий, культурный и знание-профессиональный капитал? Ибо социалисты-революционеры провозгласили борьбу с неграмотностью, отсталостью и невежеством и стремились продвигать формальное образование среди забитых крестьянских и пролетарских масс.

Не могли бы вы просто взять знания А и передать их Б? Не легко сделать. А что, если стилизованное А исходит от социальных групп, которые сами большевики заклеймили буржуазией — в марксистских классовых схемах, подлежащих отправке на свалку истории?

А что, если стилизованное А исходит от социальных групп, которые сами большевики заклеймили буржуазией — в марксистских классовых схемах, подлежащих отправке на свалку истории?

Воспитание необразованных – зачем большевикам нужна была буржуазия

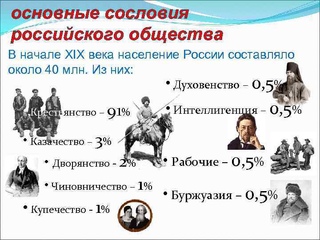

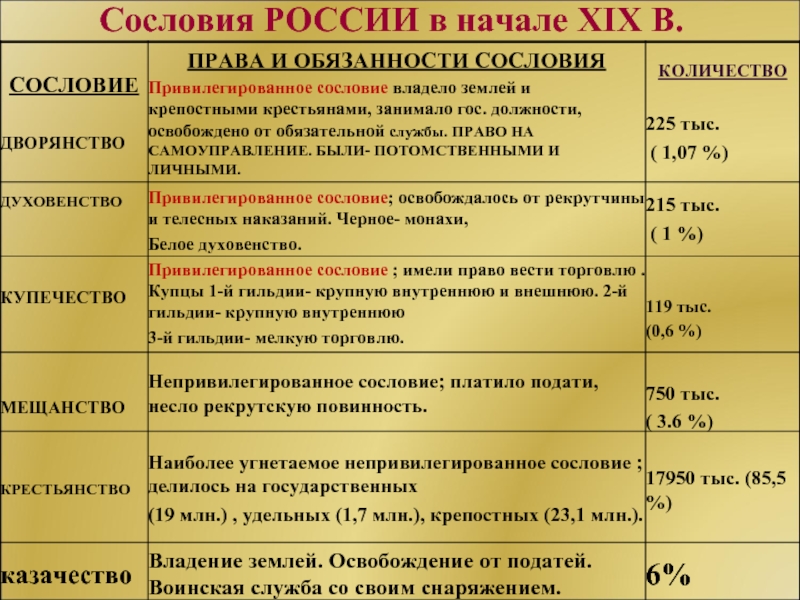

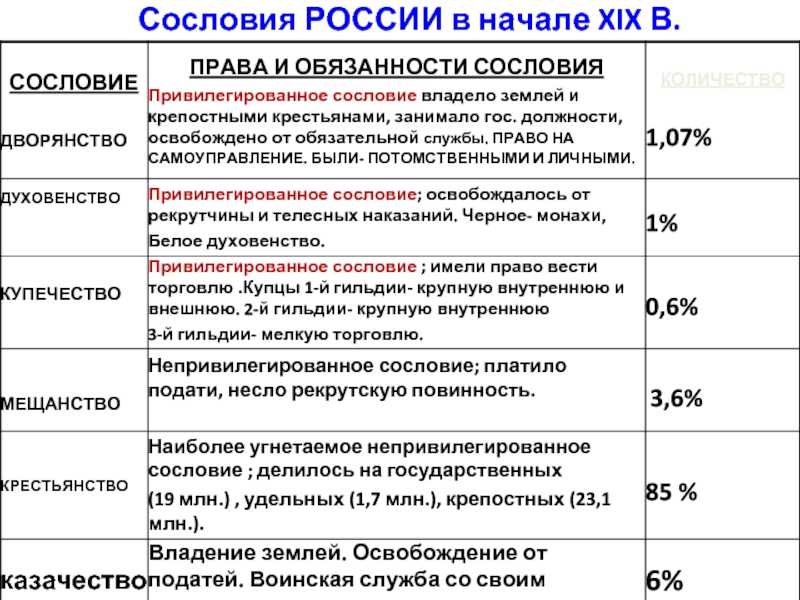

Как видно из диаграммы 1 ниже, общество в царской России было сильно расслоено. Институт сословия, по-русски сословие , жестко регламентировал не только основные свободы, право собственности и налогообложение, но и доступ к образованию.

Изображение: Схема, изображающая сословную социальную пирамиду. Источник: изображение создано автором; Данные переписи 1897 года по Российской империи. На вершине сословной иерархии стояла аристократия и пожизненное дворянство. Вместе они составляли менее 2 процентов населения Империи. Далее в иерархии шло сословия духовенства, что составляло ничтожную долю населения 0,5%, за ними шли городские группы купцов (0,2%), заслуженных граждан (0,3%) и сословий.0003 мещане , более крупная группа (10,7%), наиболее близкая к буржуазии в западном понимании, из мелких городских и сельских торговцев, собственников, учителей, врачей, аптекарей, нотариусов.

Эти группы были гражданами, условно говоря, по меркам царского государства свободными, в отличие от низов — почти 80 процентов русских подданных, — остававшихся de facto без многих прав, которыми пользовались другие сословия, хотя крестьяне были освобождены в 1860-х годах.

Свободные или полусвободные имели гораздо лучший доступ к образованию, чем крестьяне, колонизируя элитарные классические гимназии (эквивалент средней школы, окончание которой имело большое значение даже в Америке и Западной Европе в то время), а также технические колледжи и университеты. факультеты, которые подготовили их к жизни современных, 20 th профессионалов века.

Именно эти люди — буржуа/аристократы/священнослужители, ставшие современными профессионалами, — олицетворяли собой метафорическое А, к которому должны были бы обратиться большевики, если бы они хотели заняться аспектом неравенства, связанным с человеческим капиталом. Так что А из «образованных сословий» надо было бы привлечь к воспитанию Б (неграмотный крестьянин или крестьянин, ставший фабричным рабочим).

Что, если управление хедж-фондом более привлекательно, чем школьное обучение?

Но что, если А предпочтет вместо этого работать в хедж-фонде, так как там платят больше, чем за работу школьным учителем? В большевистской России у А, конечно же, не было хедж-фонда — большевики были против капитализма. Но она могла бы плыть на корабле в Европу, Австралию или Америку, где она могла бы свободно присоединиться к 1920-процентный эквивалент хедж-фонда. И большевики это знали. Сотни тысяч сливок образованного общества покинули Россию после большевистской революции.

Итак, большевики начинают создавать льготы для А. Они также заставляют их работать на революционное государство под дулом пистолета. Но принуждение не является долгосрочным решением: если вы преследуете, стреляете и сажаете в тюрьму слишком много А, некому будет учить и воспитывать Б. Вместо этого А продолжают получать больше привилегий, а их привилегии институционализируются и формализуются в советской государственной политике.

Вместо этого А продолжают получать больше привилегий, а их привилегии институционализируются и формализуются в советской государственной политике.

Выдающиеся ученые, хирурги, инженеры и педагоги царской эпохи получают бесплатные квартиры в элитных кварталах Москвы или Ленинграда, доступ к изысканной пище и отдых на модных курортах, таких как Крым; их дети получают доступ к престижным университетам, хотя квоты продолжают отдавать предпочтение крестьянам и «пролетарским» рабочим.

Если даже самая жестокая коммунистическая диктатура, уничтожившая капитал и уравнявшая доходы, не смогла решить проблему статуса…, то на что надеяться на более благоприятные демократические государства всеобщего благосостояния?

Мы все непреднамеренно причастны к сохранению социального неравенства

Затем асимметрия человеческого капитала быстро превращается в асимметрию статуса А по отношению к статусу Б. Но давайте не будем обвинять только государство в неравенстве! Статус, как я показываю в своей книге, воспроизводится еще и потому, что общество избирательно оказывает почтение тому чистокровному профессионалу, которому больше всего доверяют, скажем, лечить, воспитывать и воспитывать вашего ребенка из бедности, а не новоиспеченному.

Мать с больными и голодающими детьми, например, вряд ли выберет крестьянку, которая едва умеет читать и писать, но теперь уже врач, а не самого известного хирурга, прошедшего обучение в царской России. Итак, мы видим, как не только государство, но и более широкое общество, включая наименее обеспеченные группы, становится непреднамеренно соучастником сохранения социального неравенства.

Конечно, все мы знаем, что советское общество было неравным. Но когда специалисты говорят о советском обществе, они не говорят о аристократах, духовенстве, купечестве и мещанах, незаметно воссоздающих свой статус — а вместе с ним и статус всей иерархии имперских сословий — под тонким лоском провозглашенного коммунистического эгалитаризм.

В нашем возмущении материальными аспектами неравенства – оффшорными гаванями… сверхбогатыми… – я утверждаю, что мы упускаем из виду важную проблему долгосрочных факторов неравенства.

Исследования коммунистической России неверно истолковали вопросы неравенства

Как историки, политологи и социологи, изучающие коммунистическую Россию, так сильно ошиблись? Поколения студентов питались нарративом «Коммунизм как великий разрыв». Конечно, была и советская пропаганда, провозгласившая совершенно новый революционный рассвет. На западе были идеологи и сторонники большевизма.

Конечно, была и советская пропаганда, провозгласившая совершенно новый революционный рассвет. На западе были идеологи и сторонники большевизма.

Даже самые авторитетные ученые и интеллектуалы продолжали смотреть на советское общество через призму марксистско-ленинской догмы. Историк Шейла Фитцпатрик, например, прославляет «захватывающее» восхождение молодежи из «рабочих и крестьянских семей» в ряды «квалифицированных специалистов» как свидетельство «исполнения обещаний революции».

И затем у нас есть последняя полемика о неравенстве, которая получила новый импульс с публикацией Томаса Пикетти Капитал в двадцать первом веке . Пикетти обходит вопрос о нематериальных капиталах, который я обсуждаю в Estate Origins. Даже при обсуждении работы французского социолога Пьера Бурдье, писавшего о значении нематериальных культурных, социальных и человеческих капиталов в сохранении социальной иерархии во Франции, Пикетти формулирует неравенство в материалистически-экономических терминах. Это серьезное неправильное прочтение работы Бурдье. Период, совпадающий с коммунизмом, рассматривается как исторический этап нивелировки.

Это серьезное неправильное прочтение работы Бурдье. Период, совпадающий с коммунизмом, рассматривается как исторический этап нивелировки.

И коммунистическое, и капиталистическое общества возвышают обладающих знаниями

Но применимы ли данные о России только к узкой части коммунистических обществ? В нашем возмущении материальными аспектами неравенства — оффшорными убежищами, разоблачениями газет Пандоры и Парадайза, сверхбогатыми в верхних процентилях распределения богатства — я утверждаю, что мы обходим важную проблему долгосрочных движущих сил. неравенства.

Современную социальную структуру и неравенство определяют процессы, начавшиеся, когда феодализм начал уступать место гражданству и привилегии знания, которые мы связываем с современной эпохой. Именно тогда привычно образованные слои досовременных обществ, где социальное положение было приписано при рождении, присоединились к миру организационно-инкорпорированного или свободного профессионала. Этот момент предвосхищает то значение, которое мы придаем человеческому капиталу в современной экономике знаний.

Как и в коммунистической России, как государственная политика развивающихся государств всеобщего благосостояния, направленная на социальное возвышение, образование и просвещение наименее привилегированных и наиболее уязвимых, так и деятельность общества в целом сговорились поддерживать социальную иерархию и статус таким образом, это приносит пользу тем, у кого самые большие запасы знаний, воспроизводимых из поколения в поколение. И если даже самая жестокая коммунистическая диктатура, уничтожившая капитал и уравнявшая доходы, не смогла решить проблему статуса А по сравнению с Б, то на что надеяться на более благоприятные демократические государства всеобщего благосостояния?

Послушайте: послушайте Томилу Ланкину в выпуске LSE iQ «Почему демократия приходит в упадок?»

Происхождение имущественного неравенства, общества знаний и проблема оператора

Когда я заканчивал сеанс в Гримшоу, мне вспомнилось выступление Пикетти, когда он выступил в Лондонской школе экономики в переполненном зале, полном восхищенных студентов. Я вспомнил комментарий покойного социолога Элвина Гоулднера о проблеме оператора.

Я вспомнил комментарий покойного социолога Элвина Гоулднера о проблеме оператора.

Гоулднер напомнил нам, что в марксистской догме не было места интеллектуалам, профессионалам, среднему классу. Были буржуа, пролетариат, помещики и крестьяне. А Марксы и Энгельсы, Ленины? Они не просто жили в лучших условиях, чем крестьяне и рабочие, от имени которых они писали. Они также пользовались более высоким статусом.

Для Гулднера они были подобны оператору, который делает снимок, привлекая наш взгляд к социальной проблеме, оставаясь при этом невидимым, спрятанным за камерой и, как таковой, вне поля зрения классовых отношений. Поэтому мы никогда не призываем к его революционному падению — и, конечно, он не будет требовать своего собственного падения с пьедестала общественного уважения.

Завершая лекцию, я подумал, что лучше не свергать идола с пьедестала. Поэтому я умолчал о том другом разговоре и о проблеме оператора. Но тернистая дилемма остается. Это лежит в основе нашего неравенства в обществе. Оператор, в том числе профессор Лондонской школы экономики, критикует социальные недуги. Они предостерегают. Но при этом оставайтесь высоко на подиуме, на пьедестале социального статуса и уважения.

Оператор, в том числе профессор Лондонской школы экономики, критикует социальные недуги. Они предостерегают. Но при этом оставайтесь высоко на подиуме, на пьедестале социального статуса и уважения.

Этот фильм и подкаст LSE IQ также можно найти в LSE Player.

Источник изображения баннера: Северо-Западный государственный университет Луизианы, Мемориальная библиотека Уотсона, Исследовательский центр Кэмми Г. Генри, коллекция Константина Неклютина.

Наследие Истоки демократии в России: от имперской буржуазии к посткоммунистическому среднему классу Томилы Ланкиной будет опубликовано в Cambridge University Press в январе 2022 года.

- Поделиться в Твиттере

- Поделиться на LinkedIn

- Поделиться на Facebook

- Поделиться на reddit

- Поделиться по электронной почте

нет результатов

Кооптация: создание элиты | Российская империя 1450-1801

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicРоссийская империя 1450–1801 гг. История раннего Нового времени (1500–1700 гг.)Европейская историяСоциальная и культурная историяOxford Scholarship OnlineBooksJournals

Мобильный Введите поисковый запрос

История раннего Нового времени (1500–1700 гг.)Европейская историяСоциальная и культурная историяOxford Scholarship OnlineBooksJournals

Мобильный Введите поисковый запрос

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicРоссийская империя 1450–1801 гг. История раннего Нового времени (1500–1700 гг.)Европейская историяСоциальная и культурная историяOxford Scholarship OnlineBooksJournals Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Фейсбук

- Твиттер

- Электронная почта

Укажите

Коллманн, Нэнси Шилдс, «Кооптация: создание элиты», Российская империя 1450-1801 , Oxford History of Early Modern Europe ( Oxford , 2017; онлайн-издание, Oxford Academic, 19 января 2017 г. ), https ://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199280513.003.0011, по состоянию на 25 мая 2023 г.

), https ://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199280513.003.0011, по состоянию на 25 мая 2023 г.Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

ЗакрытьФильтр поиска панели навигации Oxford AcademicРоссийская империя 1450–1801 гг. История раннего Нового времени (1500–1700 гг.)Европейская историяСоциальная и культурная историяOxford Scholarship OnlineBooksJournals Мобильный Введите поисковый запрос

ЗакрытьФильтр поиска панели навигации Oxford AcademicРоссийская империя 1450–1801 гг. История раннего Нового времени (1500–1700 гг.)Европейская историяСоциальная и культурная историяOxford Scholarship OnlineBooksJournals Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

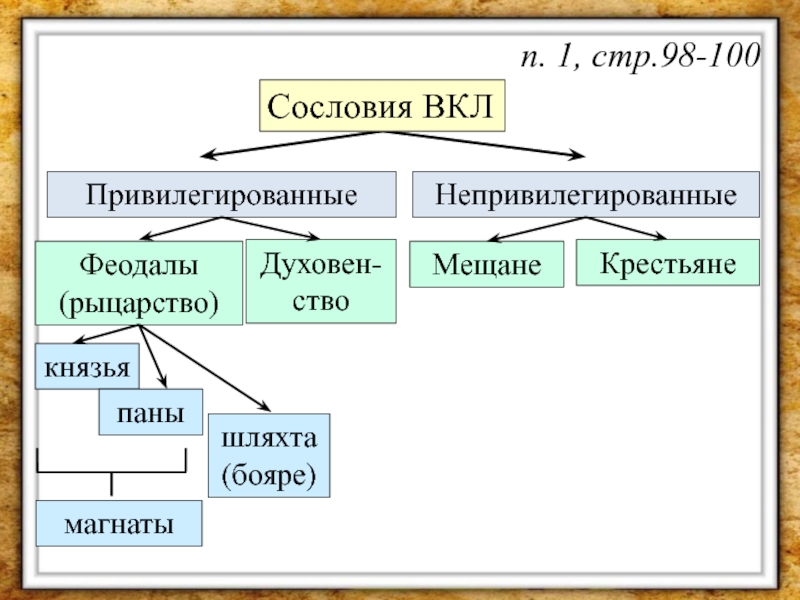

В этой главе исследуются структуры российского общества, утверждая, что не пирамиды социальной иерархии, а концентрические круги доступа к правителю и удаленности от него являются подходящей аналогией этого социального режима. Наиболее привилегированной элитой были помещики-кавалеристы в провинциальных шляхетских и боярских чинах; их первичными привилегиями были свобода от податей и владение землей (прямо или в виде условных земельных пожалований — поместья ) и крепостных. Наиболее привилегированные семьи пополняли ряды при кремлевском дворе в Москве и манипулировали родственными и брачными связями, чтобы сохранить близость к правителю. Самые высшие бюрократы неудобно сидели на краю бояр, которым разрешалось владеть землей, но редко вступали в смешанные браки или разделяли их статус. Следующей наиболее привилегированной группой были служилые люди, не имевшие права владеть землей или крепостными, но вообще свободные от прямых налогов: ямщики, стрельцы, артиллерийские части, казаки, гарнизонные войска. В заключение обсуждается, применимы ли такие понятия, как «аристократия» или «дворянство» к России раннего Нового времени.

Наиболее привилегированной элитой были помещики-кавалеристы в провинциальных шляхетских и боярских чинах; их первичными привилегиями были свобода от податей и владение землей (прямо или в виде условных земельных пожалований — поместья ) и крепостных. Наиболее привилегированные семьи пополняли ряды при кремлевском дворе в Москве и манипулировали родственными и брачными связями, чтобы сохранить близость к правителю. Самые высшие бюрократы неудобно сидели на краю бояр, которым разрешалось владеть землей, но редко вступали в смешанные браки или разделяли их статус. Следующей наиболее привилегированной группой были служилые люди, не имевшие права владеть землей или крепостными, но вообще свободные от прямых налогов: ямщики, стрельцы, артиллерийские части, казаки, гарнизонные войска. В заключение обсуждается, применимы ли такие понятия, как «аристократия» или «дворянство» к России раннего Нового времени.

Ключевые слова: социальная иерархия, бояре, шляхта, войско, ямщики, стрельцы, крепостное право, чиновничество, казаки, дворянство

Предмет

Раннее Новое время (1500-1700)Европейская историяСоциальная и культурная историяКоллекция: Оксфордская стипендия онлайн

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступомПолучить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотрите свою личную учетную запись и получите доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т.

302

302 424

424

Leave A Comment