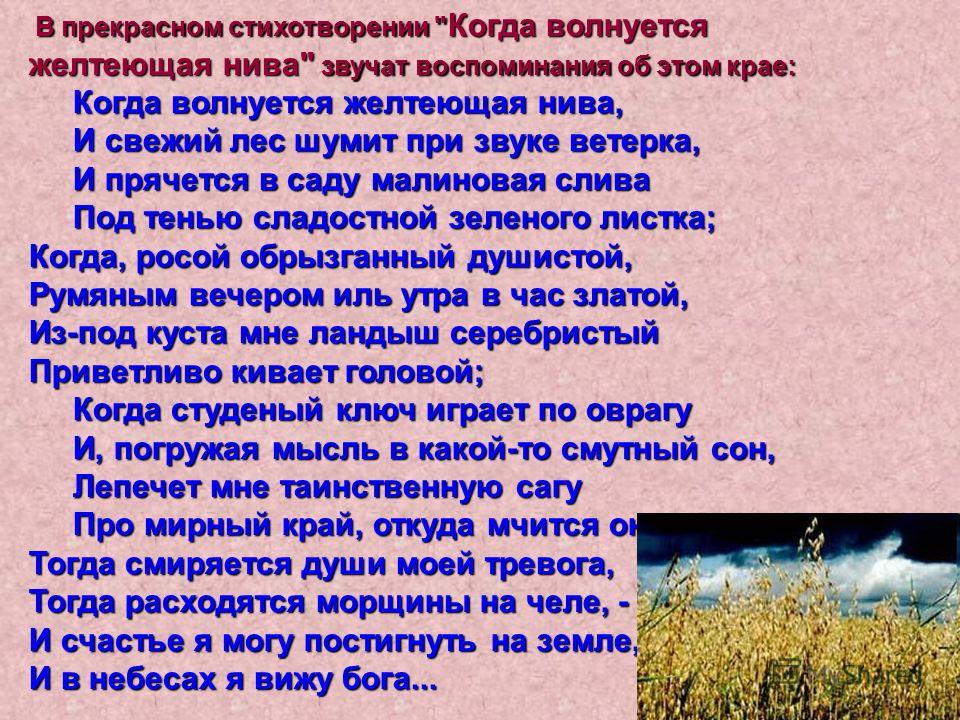

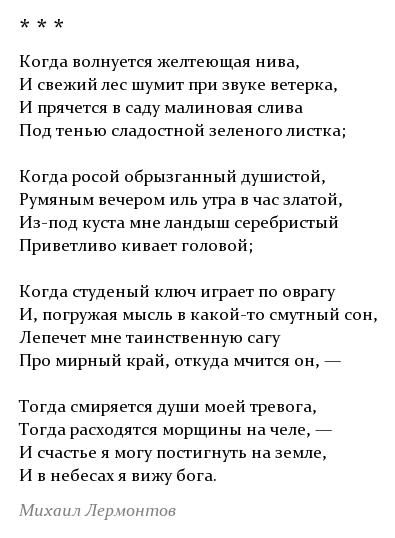

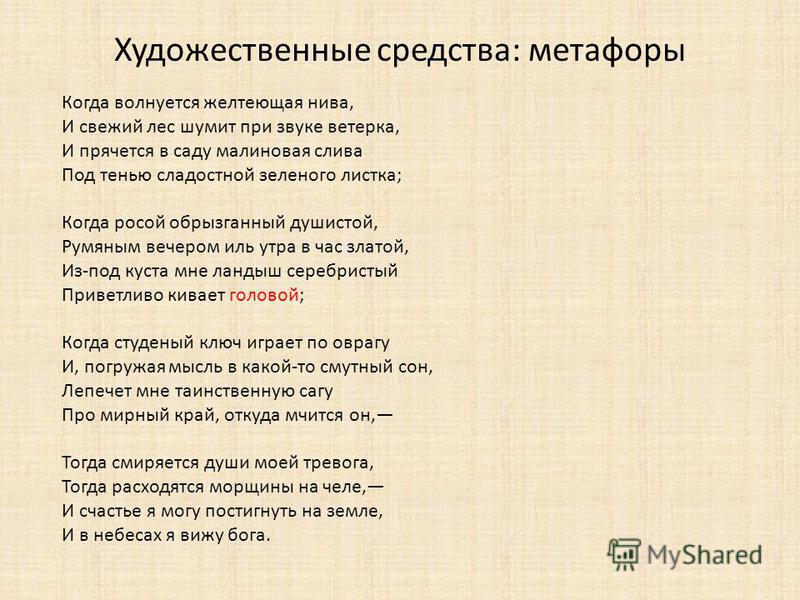

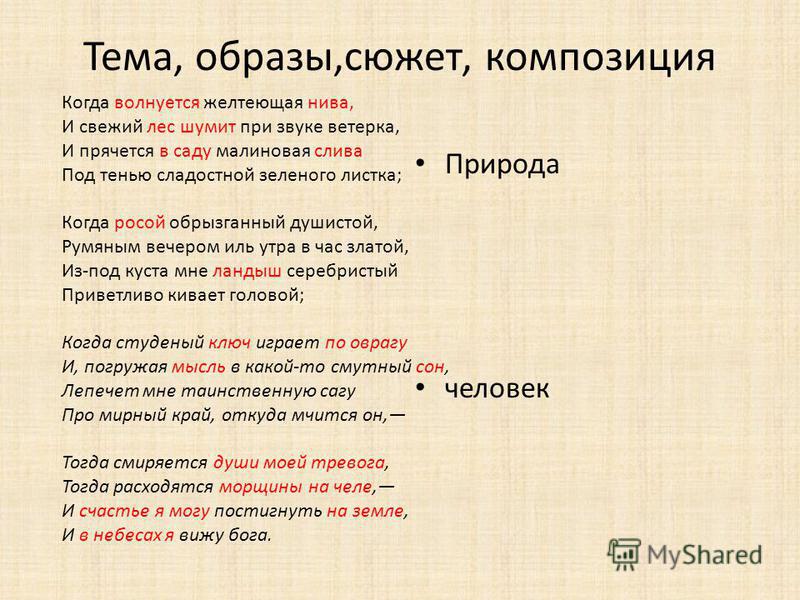

Ниже приводится школьное сочинение «Анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющая нива…»», которое размещено в качестве примера подобного рода сочинений, не претендует на идеальность и безошибочность, не предназначено для дословного копирования. В произведении «Когда волнуется желтеющая нива…» М. Ю. Лермонтов передаёт читателю своё восхищение окружающим миром, с чудесными проявлениями которого мы встречаемся каждый день. У стихотворения нет авторского названия, его называют по первой строке. Стихотворение относится к пейзажной лирике. Прочитав произведение, становится понятно, что все упоминаемые явления природы в равной степени важны для автора («Румяным вечером иль утра в час златой…»), все они – часть прекрасного мира вокруг нас. Шум леса, зелень листвы, смена дня и ночи – всё, что мы воспринимаем как самые обычные вещи, если присмотреться внимательнее, напоминают о величии природы, заставляют забыть о бесполезной суете и успокаивают. В стихотворении лирический герой через восхищение природой познаёт Бога, и в этом заключается идея этого произведения. Это стихотворное произведение можно условно разделить на четыре части, по строфам. В первой строфе лирический герой созерцает природу, во второй – природа приветствует героя, в третьей – она заставляет его задуматься, а в последней – герой постигает счастье и Бога. Лирический герой стихотворения – созерцатель, любующийся красотой природы, находящий умиротворение. Эпитеты, используемые автором, создают атмосферу загадочной, сказочной полудрёмы: «сладостная тень», «румяный вечер», «златой час», «смутный сон», «таинственная сага». Олицетворения помогают показать, что окружающий мир живёт и общается с нами: «И прячется в саду малиновая слива», «… мне ландыш серебристый приветливо качает головой», «… студёный ключ… лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он». В произведении есть эмоционально-окрашенные слова: «сладостной», «приветливо», «лепечет», «мирный», «смиряется». Эти слова создают образ умиротворения, переход в состояние благожелательного спокойствия. В стихотворении преобладают имена существительные, позволяющие точнее передать образы природы. Многоточие в конце произведения – символ того, что автор просто не в состоянии описать всю красоту природы, мира, и что его переполняют положительные эмоции. Стихотворный размер произведения – шестистопный ямб с перекрёстной рифмовкой (в последней строфе – с кольцевой рифмовкой) – отражает композицию: первые три строфы объединяет идея природы, четвертая выделяется особо, как содержащая главную идею.

| |

«Когда волнуется желтеющая нива» анализ стихотворения Лермонтова по плану кратко – история создания, тема, жанр

4. 1

1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 94.

Обновлено

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 94.

Обновлено

В стихотворении М. Ю. Лермонтова “Когда волнуется желтеющая нива” отражена идея, что человек может обрести счастье и приблизиться к Богу, только в гармонии с природой. Полный и краткий анализ “Когда волнуется желтеющая нива” по плану пригодится для подготовки к уроку литературы в 7 классе.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Когда волнуется желтеющая нива.

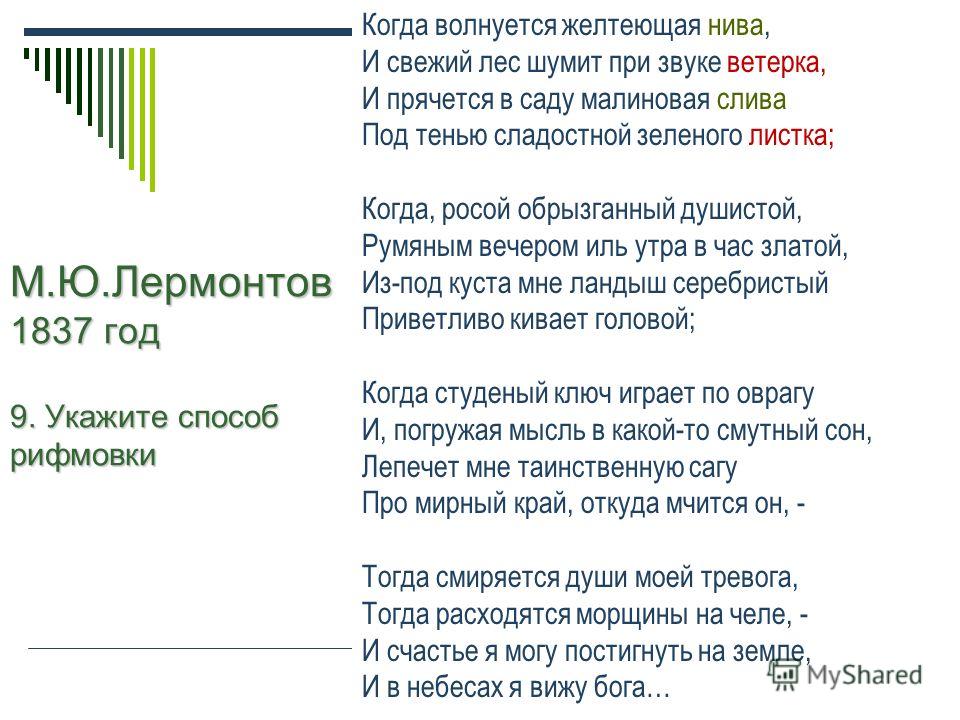

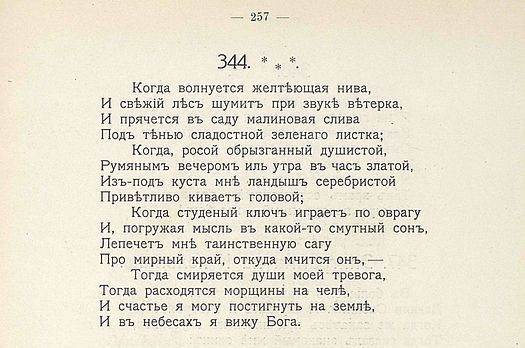

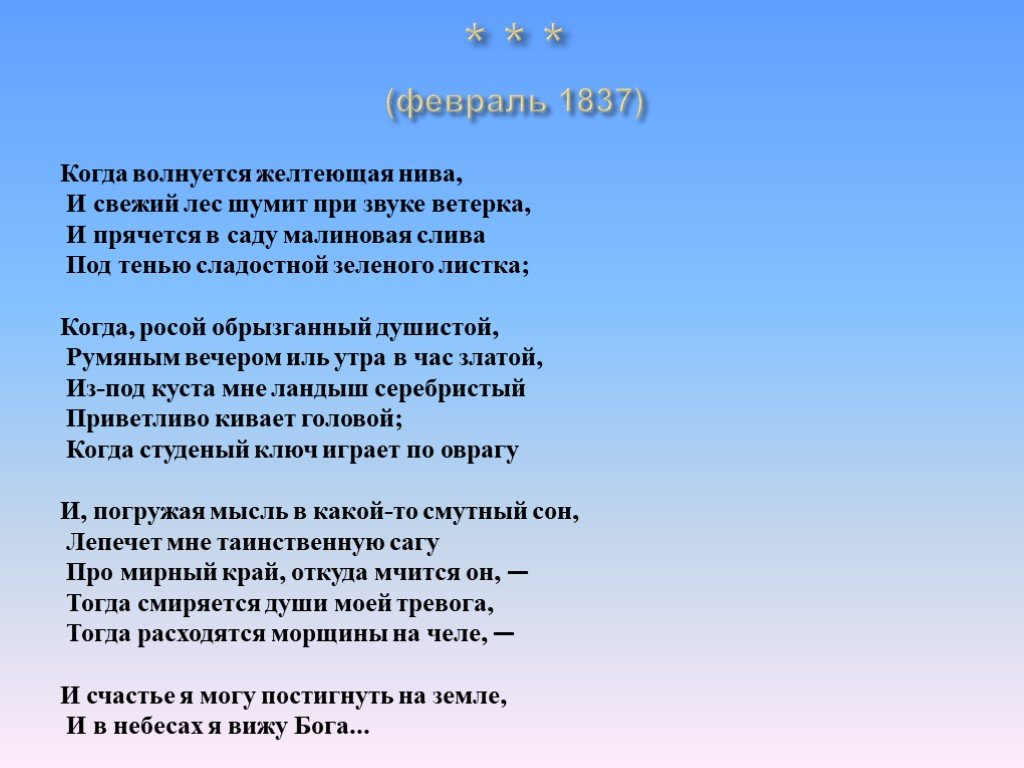

История создания – написано в петербуржской тюрьме в 1837 году. Опубликовано в 1840 году.

Тема – связь природы с духовным становлением человека.

Композиция – период, состоящий из 4 строф. Три строфы – описание природы глазами лирического героя, последняя строфа – философское размышление.

Три строфы – описание природы глазами лирического героя, последняя строфа – философское размышление.

Жанр – лирическое стихотворение.

Стихотворный размер – шестистопный ямб с перекрёстной рифмовкой, в последней строфе – рифмовка кольцевая.

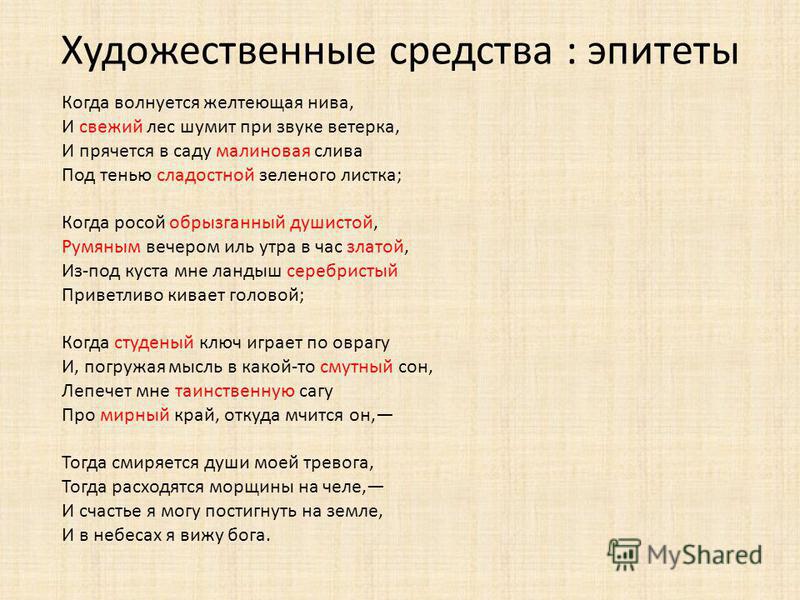

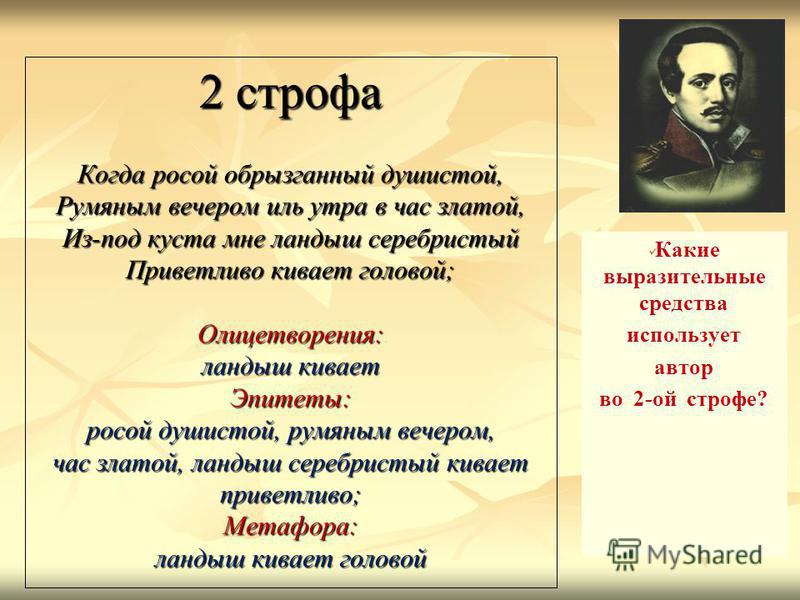

Эпитеты – свежий лес”, “сладостная тень”, “малиновая слива”, “смутный сон”, “таинственная сага”, “студёный ключ”, “душистая роса”, “румяный вечер”, “серебристый ландыш”, “златой час”, “мирный край”.

Олицетворение – “нива волнуется”, “слива прячется”, “ландыш кивает головой”, “ключ играет и лепечет”.

История создания

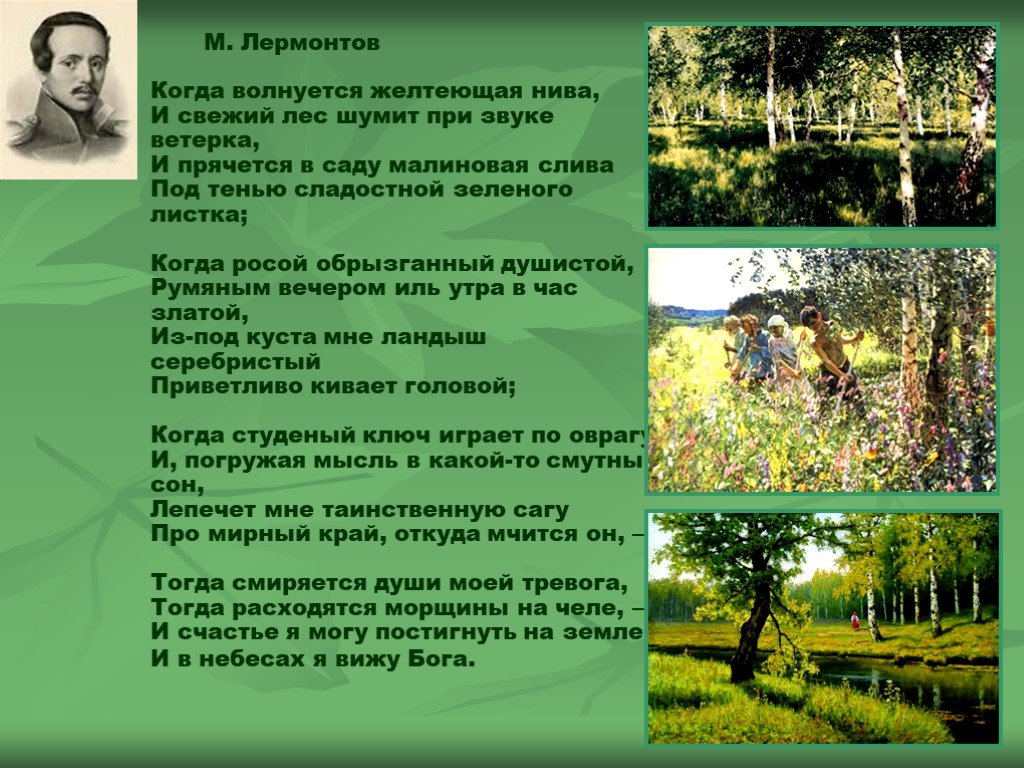

В 1837 году после написания стихотворения “Смерть поэта”, посвящённого гибели А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтов был заключён под стражу на время расследования дела и принятия решения по нему. В петербургской тюрьме были созданы чудесные строки стихотворения “Когда волнуется желтеющая нива”. Поэт писал его угольками на бумаге, в которой заворачивали пищу.

Объёмный образ пейзажей, относящихся к разным временам года, подчёркивает то, что написанное было не результатом наблюдения за подобной картиной, а замыслом, созревшим в воображении автора. В 1840 году было опубликовано в сборнике стихотворений М. Ю. Лермонтова.

Тема

Связь природы и духовного мира человека. Сочное, яркое описание природы подытожено философским выводом и душевными переживаниями лирического героя. Проблематика – без связи с природой, которая даёт человеку энергию и силы для жизни, невозможно полноценно существовать. В этом стихотворении мир природы является своеобразной дорогой к духовному становлению, к пониманию и единению с Богом. Идея – человек может пережить минуты счастья в единстве с природой, она – проводник человека, его связь с божественной силой.

Именно это хотел показать автор, он осознал эту истину, когда простое любование родной природой было для него недоступно.

Композиция

Стихотворение представляет собой четыре строфы (по 4 стиха в каждой), объединённых синтаксически в одно предложение – период. Это делает его особенно динамичным. Зависимые части предложения – это всё стихотворение за исключением последней строфы. Они ведут в результату, философскому признанию лирического героя о том, что происходит в его душе, когда

, “кивает ландыш”

, “лепечет сагу ключ”

. Все три первые строфы начинаются со слова “когда”

, последнее четверостишие – “тогда”

, которое подчёркивается анафорой во втором стихе (Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе,— и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу бога).

Жанр

Это лирическое стихотворение пейзажного характера с философским обобщением в последней строфе. Его нельзя считать просто пейзажным, из-за присутствия в последней строфе основной мысли, выражено философской направленности. К только философской лирике стихотворение также отнести нельзя, оно содержит полноправный пейзажный сюжет, прекрасный по своему содержанию.

Средства выразительности

В произведении Лермонтова много ярких эпитетов (“свежий лес”, “сладостная тень”, “малиновая слива”, “смутный сон”, “таинственная сага”, “студёный ключ”, “душистая роса”, “румяный вечер”, “серебристый ландыш”, “златой час”, “мирный край”

Очень живо предстают перед читателем картины, описанные автором, благодаря его художественной “щедрости”. Стихотворение полно олицетворений:

Очень живо предстают перед читателем картины, описанные автором, благодаря его художественной “щедрости”. Стихотворение полно олицетворений: “нива волнуется”, “слива прячется”, “ландыш кивает головой”, “ключ играет и лепечет”.

Тест по стихотворению

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Рейтинг анализа

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 94.

А какую оценку поставите вы?

Поэма М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется поле желтеющее…» (восприятие, интерпретация, оценка)

Стихотворение «Когда волнуется поле желтеющее…» не только о красоте природы, как может показаться на первый взгляд . Речь идет о том, что только в единении с природой человек может обрести гармонию.

Ранняя и поздняя лирика Лермонтова заметно различаются. Если в самом начале творческого пути поэта она была наивно восторженной, то позднее его стали волновать социальные вопросы. Именно поэтому эта работа выделяется среди других. Ниже приводится анализ стихотворения «Когда волнуется поле желтеющее…»

Именно поэтому эта работа выделяется среди других. Ниже приводится анализ стихотворения «Когда волнуется поле желтеющее…»

Краткая история написания

Анализ стихотворения «Когда волнуется поле желтеющее…» следует начать с исторической ремарки: в 1837 году Лермонтов взят под стражу из-за другого своего творения. Он написал «Смерть поэта», посвященную смерти Пушкина, и многим чиновникам это не понравилось. Поэт находился под стражей до выяснения степени революционного характера поэмы.

В то время, несмотря на юный возраст, Михаил Юрьевич уже скептически относился к жизни и понимал, что общество еще не готово к переменам. Доказательством этого было восстание декабристов. Во время ареста он сочиняет стихотворение, похожее на внутренний монолог.

Это одно из последних написанных им лирических произведений. По словам очевидцев, он написал ее без использования чернил и бумаги. Для создания строк «Когда волнуется поле желтеющее…» Лермонтову пришлось использовать обугленные спички, а в качестве бумаги взять обертку от еды, которую принес ему старый слуга. Несмотря на то, что поэт воспевает красоты родного края, ключевая мысль в том, что места, где прошло его детство, дают ему силы продолжать творить.

Несмотря на то, что поэт воспевает красоты родного края, ключевая мысль в том, что места, где прошло его детство, дают ему силы продолжать творить.

Особенности конструкции

Следующий пункт в анализе стихотворения «Когда волнуется поле желтеющее…» — о том, в каком размере оно написано и какая рифма использована. Произведение имеет кольцо и первая строфа написана шестистопным ямбом, во второй и третьей — чередованием шестистопного ямба и пятистопного. Но отличительная черта стихотворения «Когда волнуется поле желтеющее…» в том, что в последней строке написано

Лермонтов обычно не пользовался этим приемом, но благодаря ему складывается ощущение, что поэт торопился чтобы передать все свои эмоции и не заботился о том, какая рифма будет более благозвучной. Это придает стихотворению сходство с любимыми Лермонтовым русскими народными песнями.

Литературные приемы

При анализе стихотворения «Когда волнуется поле желтеющее…» важно выяснить, какими выразительными средствами поэту удалось создать атмосферу таинственности и спокойствия. Для того чтобы показать красоту пейзажа, поэт использует эпитеты, наполняющие произведение красками, характерными для его поэзии.

Для того чтобы показать красоту пейзажа, поэт использует эпитеты, наполняющие произведение красками, характерными для его поэзии.

Для придания стихотворению лиризма Лермонтов обращается к поэтическим эпитетам. Все вышеперечисленные средства выразительности помогают читателю перенестись в описываемый край и восхититься легкими пейзажными зарисовками. Чтобы передать нежную привязанность и восхищение, Лермонтов прибегает к олицетворению.

Все эти приемы помогают читателю не только натуралистично представить пейзажи, но и ощутить дуновение ветерка, и увидеть, как колышется поле, и услышать, как шумит лес. Читатель чувствует умиротворение, как когда-то Лермонтов при виде знакомых пейзажей.

Поэтические образы

Следующим пунктом анализа стихотворения является определение образов, созданных поэтом. Конечно же, в произведении присутствует лирический герой. В его душе чувствуется тревога и смятение, он пытается найти ответы на мучающие его вопросы… И только природа способна подарить ему гармонию и успокоить.

Природа выступает здесь как хранительница гармонии и покоя. Она всегда рада приезду героя и дарит свою красоту, чтобы он чувствовал себя просветленным. Природа всегда остается красивой и величественной.

Анализ «Когда волнуется поле желтеющее…» поможет школьникам глубже взглянуть на творчество поэта и узнать больше о личности Лермонтова. Это стихотворение – монолог поэта о том, что он чувствует, только единение с окружающим миром поможет привести его эмоции и мысли в порядок. Человек не должен забывать, что человек и природа едины, поэтому нужно беречь и ценить окружающую среду.

Становление пейзажной лирики в русской поэзии прочно связано с именем М.Ю. Лермонтов. Поэт вырос под Пензой, и вид скромных русских полей всегда вызывал в его душе щемящее чувство тоски и безысходности. Именно поэтому вся его пейзажная лирика пронизана мотивами одиночества. Анализ стихотворения «Когда волнуется желтеющее поле» покажет красоту формы и содержания М.Ю. Лермонтова и раскрыть глубины его души.

История создания произведения

Любое стихотворение невозможно полностью понять, не зная истории его создания. Когда в 1837 году А. С. Пушкин умирает, Лермонтов начинает душить ненависть к высшему свету и убийцам великого поэта. Пишет поэму «Смерть поэта», за что попадает в тюрьму. Находясь в тюрьме, поэт очень скучает по родным просторам и пишет «Когда волнуется желтеющее поле». Кратко проанализируем анализ стихотворения в данной статье. В тюрьме у Лермонтова не было ни бумаги, ни ручки, и он записывал строки сгоревшими спичками и углем на принесенном ему обертке от еды. Так родилось известное стихотворение. Эти строки принесли облегчение душе поэта. После заключения его ждет домашний арест и ссылка на Кавказ.

Определение жанра произведения

Продолжим анализ стихотворения «Когда волнуется поле пожелтевшее» определением его жанра. В целом М.Ю. Лермонтова относят к поэтам-романтикам. Это значит, что его лирический герой одинок, отчужден и не находит себе места в мире людей.

На первый взгляд произведение можно отнести к обычной пейзажной лирике. Первые строфы содержат анафору «когда», они дают описание природы.

Но последняя строфа все меняет: в ней говорится, что человек счастлив только тогда, когда видит перед собой спокойную природу. Здесь кроется основная мысль поэмы: природа дает толчок к размышлениям на философские темы. Именно поэтому ряд исследователей относят произведение к философской лирике. Ведь лирический герой здесь вступает в диалог с природой как с замыслом Бога и находит себя, находит Бога.

Композиция стихотворения и его основная тема

Продолжим анализ стиха «Когда волнуется желтеющее поле», рассмотрев его состав и содержание. Стихотворение – это период, то есть предложение, выражающее многогранную и сложную мысль. Первая и третья строфы представляют собой сложноподчиненные предложения, а вторая — простое предложение с причастным оборотом и однородными членами.

Эти строфы описывают разную природу: кукурузное поле, лес и сад. Они радуют героя, заставляя его задуматься.

Они радуют героя, заставляя его задуматься.

Основная мысль и тема произведения, без которой невозможно анализировать стихотворение «Когда волнуется поле желтеющее», заключена в заключительной – четвертой – строфе. Наблюдение за природой и единение с ней дает человеку возможность приблизиться к Богу. Именно в тюрьме М.Ю. Лермонтов осознал счастье свободы, прелесть созерцания мира без границ.

Письменный анализ стихотворения «Когда волнуется желтеющее поле»: размер и рифма

Произведение создано на основе ямбического ямба (преимущественно поэт использует ямб шестистопный). Присутствуют пирриции, создающие неровный ритм стиха. Это происходит потому, что Лермонтов использует довольно длинные слова, отсутствуют некоторые ямбические ударения.

Герой не статичен: в первой строфе он мчался по знакомым местам, во второй наклонялся, в третьей мчался в мирную землю. В четвертой строфе лирический герой меняет траекторию своего движения, мысленно устремляясь к Богу. Эта последняя строфа написана уже четырехстопным ямбом, сокращенным. Автор использует этот прием, так как мысль довела произведение до логического завершения.

Эта последняя строфа написана уже четырехстопным ямбом, сокращенным. Автор использует этот прием, так как мысль довела произведение до логического завершения.

Первые строфы написаны перекрестной рифмой, последняя – кольцевой. В стихе чередуются женские и мужские рифмы.

Анализ стихотворения «Когда волнуется поле желтеющее»: художественные средства

Можно только удивляться, какая удивительная картина природы предстала перед глазами Лермонтова, когда он сидел в петербургской тюрьме. Все стихотворение насыщено эпитетами. В первой строфе это «желтеющее поле», «сладкая тень», во второй «румяный вечер», «душистая роса», «серебристый ландыш». Заметно, что цвета стали тусклее, мягче.

Уже третья строфа увлекает нас во внутренний мир героя и его переживания, он услышал повествование ключа о мирных землях. Самым ярким эпитетом здесь будет сочетание «неясный сон». Природа отошла на второй план, став условной.

В четвертой строфе, отличной от других, используются метафоры «морщины на лбу расходятся», «примиряется тревога». Здесь автор также применил синтаксический параллелизм (первая и последняя строки).

Здесь автор также применил синтаксический параллелизм (первая и последняя строки).

На протяжении всей поэмы Лермонтов использует олицетворение, он оживляет окружающую его природу.

Значение стихотворения для творчества поэта

Стихотворение «Когда волнуется желтеющее поле» заняло особое место во всем творческом наследии М.Ю. Лермонтов. Относится к пейзажу и одновременно к философской лирике (мнения расходятся). Именно это произведение многие исследователи считают образцом поэзии Лермонтова как пейзажного лирика-романтика.

Анализ классических стихов очень полезен для школьников. Это важный навык, позволяющий выявить в работе много нового, не замеченного при простом чтении. Для начала учащийся должен составить план разбора стихотворения «Когда волнуется желтеющее поле», это значительно упрощает работу. Помимо терминологических нюансов, студент может включить в анализ свое мнение о работе. Лучше оформить его как окончание анализа.

Пейзажи М. Ю. Лермонтова в основном наполнены горьким чувством одиночества. Он вырос под Пензой, и скромный русский пейзаж всегда вызывал в его сердце, где бы он ни был, щемящее чувство любви и покинутости. Из этой серии выпадает только одна часть. Мы проанализируем стихотворение Лермонтова «Когда волнуется поле желтеющее…», расскажем, как оно было создано и какими приемами пользовался автор.

Ю. Лермонтова в основном наполнены горьким чувством одиночества. Он вырос под Пензой, и скромный русский пейзаж всегда вызывал в его сердце, где бы он ни был, щемящее чувство любви и покинутости. Из этой серии выпадает только одна часть. Мы проанализируем стихотворение Лермонтова «Когда волнуется поле желтеющее…», расскажем, как оно было создано и какими приемами пользовался автор.

Время и место создания

После трагической дуэли и гибели «солнца нашей поэзии» 23-летний поэт начал душить ненависть к убийцам гения, ко всему высшему свету. Через двенадцать дней в столице уже ходило стихотворение «Убить поэта». Было возбуждено уголовное дело, а через шесть дней нарушителя спокойствия посадили в тюремную камеру.

На следствии поэта утешали воспоминания о малой родине. М.Ю. Лермонтов отдавался им всей душой. «Когда волнуется желтеющее поле…», появившееся в результате, принесло утешение беспокойному сердцу поэта и оставило неизгладимый след в русской пейзажной и философской лирике.

У поэта не было бумаги, ручек и чернил — он писал углями на пищевых обертках. После тюрьмы его ждал домашний арест, а затем – первая ссылка на Кавказ.

Жанр стихотворения

Первые три строфы однозначно можно отнести к лирическому пейзажу. Полный анализ стихотворения Лермонтова «Когда волнуется поле желтеющее…» позволяет читателю понять, что оно носит и философский характер.

Итак, последняя строфа показывает, откуда покой впадает в душу лирического героя и отчего расходятся скорбные морщины: только Бог на небесах дарует счастье на земле. Герой, наблюдая за совершенным творением Творца – природой, невольно усмиряет свою тревогу и обретает покой и умиротворение, иначе – счастье.

Композиция и раскрытие основной мысли

Продолжим анализ стихотворения Лермонтова «Когда волнуется поле желтеющее…». В первой строфе показано, как поэт внимательно вглядывается в ниву, в свежий лес и в сад. Это конец лета. Вторая строфа, весна, посвящена серебряному ландышу, окропленному душистой росой.

Он вступает в контакт с лирическим героем, когда тот дружелюбно кивает своей маленькой белой головкой. В третьей строфе показан ледяной родник, рождающий ручей и поющий таинственную сказку. Вода вступает в диалог с человеком. Ключ лепечет о мирной земле, где он родился. Здесь уже можно увидеть динамику и движение.

Лирический герой наблюдает за потоком холодной воды, что наводит его на дальнейшие размышления. То есть три строфы создают не настоящий уголок природы, а ее изображение в полном объеме.

И в последней строфе Лермонтов заключает свою главную мысль («Когда волнуется желтеющее поле…»). Тема стихотворения приобретает общий смысл. Только в заточении и тюрьме человек познает, как прекрасна свобода и весь мир Божий, созданный без хаоса, но по единым законам и замыслу.

Рифма и размер, использованные автором

В своем произведении поэт использовал ямб. В основном шестиногие. Слова используются долго. Все это создает вместе с пирровиком неровный ритм. Первые три строфы имеют перекрестную рифму. Так построен стих «Когда волнуется поле желтеющее…» в первых трех частях.

Первые три строфы имеют перекрестную рифму. Так построен стих «Когда волнуется поле желтеющее…» в первых трех частях.

Сначала лирический герой проходит по знакомым с детства местам, затем наклоняется, чтобы рассмотреть ландыш под кустом, затем останавливается у ключа. Взгляд его вдруг меняет направление и устремляется вверх, к небу, к Богу.

И именно здесь, в четвертой строфе, стих «Когда волнуется поле желтеющее…» меняет свой размер на ямб, состоящий из четырех стоп, а рифма, в отличие от предыдущих, становится круговой.

Художественные средства выразительности: образы и дорожки

Можно только удивляться, какая красочная картина природы открывается человеку, сидящему в четырех стенах, в заточении. Продолжаем анализ стихотворения Лермонтова «Когда волнуется желтеющее поле…».

В первой строфе поэт употребляет яркие эпитеты: его нива желтеет, лес свежий, слива малиновая, лист зеленый, тень сладкая. Все наполнено звуками шелеста полей, шумом леса и тишиной полуденного сада.

Вторая строфа не менее живописна. Вечер — румяный, утро — золотой, ландыш — дружелюбный и серебристый. Мы чувствуем его аромат, а также запах душистой росы, которой он окроплен.

Третья строфа затрагивает внутреннюю жизнь лирического героя, его чувства, не связанные с конкретным временем. Его мысль погружается в смутный сон, он слышит рассказ ключа о своей мирной родной земле.

Так совершается переход к четвертой строфе: через метафоры раскрывается смирение тревоги в душе. На этом заканчивается лирическая миниатюра поэта.

В каждой строфе используются олицетворения, оживляющие окружающий мир: слива прячется в саду, ландыш кивает головкой, играя, в овраге журчит ключ.

Лирический герой не нашел себя в этом мире. Он любуется ими немного отстраненно и ищет свое место, которое будет с ним в гармонии. Он находит счастье только тогда, когда видит на небе Бога — Творца мира сущего и всего прочего, о чем можно только догадываться. В этом бесконечность и величие стремлений его души.

1. История создания. Стихотворение «Когда волнуется желтеющее поле…» Лермонтов написал в 1837 году, будучи арестованным за протестантскую поэму «Смерть поэта».

2. Тема. Стихотворение относится к пейзажной лирике Лермонтова, так как большая часть стихотворения наполнена пейзажными образами.

3. Основная идея. На мой взгляд, Лермонтов показывает в этом стихотворении роль природы в духовном мире человека, так как этому посвящена последняя строфа произведения.

3. Состав.

Поэма состоит из четырех строк четырех куплетов. Но что интересно, стихотворение состоит всего из одного восклицательного предложения. Можно сказать, что в первых трех строфах дается описание природы, а в последней автор делает вывод.

4. Ритм, рифма, размер. Стихотворный размер многометровый ямб, чаще всего шестистопный. Первые три строфы имеют перекрестную рифму, а четвертая – кольцевую. Стихи довольно мелодичны.

5. Настроение. Это стихотворение отличается от других стихотворений Лермонтова своим настроением. При прочтении стихотворения у меня остались только положительные эмоции.

При прочтении стихотворения у меня остались только положительные эмоции.

Мне не было грустно или грустно. Это не характерно для стихов Лермонтова.

6. Лирический герой. Лирический герой спокоен, он не испытывает тревоги, страха. Герой остался наедине с природой, которая наталкивает его на размышления.

Но главное место в поэме все же занимает природа. В первой строфе оно обобщается, так как автор говорит о поле, лесе или саде. Во второй строфе мы видим только один элемент природы — ландыш:

«Из-под куста у меня ландыш серебристый

Он кивает головой в знак приветствия.

В третьей строфе природа помогает лирическому герою успокоиться, дает ему возможность подумать:

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,

Он лепечет мне таинственную сагу.»

Вот мы и вернулись к лирическому герою. Именно в последней строфе раскрываются все его чувства. Глядя на спокойную и умиротворенную натуру, герой теряет тревогу, и , наконец, он понимает, что он счастлив:

«И счастье я могу постигнуть на земле». на каждом шагу, в каждом стихе хоть один эпитет.Эпитеты: «сладкая тень зеленого листа», «ландыш серебристый», «золотой час утра»-, метафоры: «ключ играет по оврагу , лепечет мне таинственную сказку», «лес шумит» — , олицетворения: «слива прячется», «ландыш головой кивает» — все это придает стихотворению выразительность, наполняет его образами русской мирная природа

на каждом шагу, в каждом стихе хоть один эпитет.Эпитеты: «сладкая тень зеленого листа», «ландыш серебристый», «золотой час утра»-, метафоры: «ключ играет по оврагу , лепечет мне таинственную сказку», «лес шумит» — , олицетворения: «слива прячется», «ландыш головой кивает» — все это придает стихотворению выразительность, наполняет его образами русской мирная природа

8. Мое мнение. Я восхищаюсь тем, как Лермонтов описывает природу. Я считаю, что он в этом мастер, так как в детстве много времени проводил наедине с природой. Еще мне очень понравилась философская концовка стихотворения. Я согласен с Лермонтовым, потому что только наедине с природой и с самим собой можно понять, что такое счастье и как его достичь. На мой взгляд, в этом стихотворении Лермонтов представился нам с другой стороны. Он показал, что может не только грустить, но и любить и ценить моменты, проведенные на природе. Ну и не упомянуть, что стихотворение «Когда волнуется поле желтеющее…» признано шедевром пейзажной лирики Лермонтова.

Обновлено: 03.02.2017

Внимание!

Если вы заметили ошибку или опечатку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter .

Таким образом, вы принесете неоценимую пользу проекту и другим читателям.

Спасибо за внимание.

Когда волнуется желтеющее поле, мое отношение. Анализ «Когда волнуется желтеющее поле» Лермонтов

- История создания

- Структура стихотворения

- Контент-анализ

Формирование образа природы через символы в русской поэзии неразрывно связано с именем великого классика — М.Ю. Лермонтов. Его работы поражают глубиной мысли и обаянием формы. При изучении стихотворения «Когда волнуется желтеющее поле» анализ следует начинать со знакомства с историей создания произведения.

История создания

Невозможно полностью понять смысл стихотворения Лермонтова, не зная истории создания творения. В феврале 1837 года в жизни Михаила Юрьевича произошли значительные перемены. Написанное им стихотворение «Смерть поэта» вызвало недовольство ряда чиновников. Пока шло разбирательство, поэта арестовали и заключили под стражу. Находясь в петербургской тюрьме, Лермонтов написал стихотворение «Когда волнуется желтеющее поле», которое является одним из последних в его творчестве. Используя обугленные спички вместо ручки и серую обертку от еды вместо бумаги, он создает произведение искусства об удивительных природных красотах родного края.

Написанное им стихотворение «Смерть поэта» вызвало недовольство ряда чиновников. Пока шло разбирательство, поэта арестовали и заключили под стражу. Находясь в петербургской тюрьме, Лермонтов написал стихотворение «Когда волнуется желтеющее поле», которое является одним из последних в его творчестве. Используя обугленные спички вместо ручки и серую обертку от еды вместо бумаги, он создает произведение искусства об удивительных природных красотах родного края.

Структура стихотворения

Анализ стихотворения «Когда волнуется поле желтеющее» помогает понять человека, способного ценить тончайшие оттенки природы. Большая часть работ представляет собой не что иное, как пейзажный набросок.

По внешним признакам стихотворение создает радостную картину мира, благополучия и умиротворения: «Ландыш серебристый приветливо кивает», «Играет ледяной ключ», «Красный вечер», «Таинственная сага о мирная земля». Но на самом деле все произведение пропитано незаметным на первый взгляд трагизмом.

Автор не находит себе места в этом мире ликования и радости, все ему чуждо. Единственное, на что он надеется, это найти свое место в гармонии с природой. При этом природа в стихотворении совершенно лишена конкретики. Сочетаются «желтое поле» и «малиновая слива» — начало осени с «ландышем» — поздняя весна. Но такие примеры лишь подчеркивают, что автор создал не реальную картину, а объемное изображение природы, связанное с божественным замыслом.

В каждой строфе особым образом изображен контакт человека с природой.

- 1 строфа — человек видит природу.

- 2 строфа — устанавливается контакт с природой.

- 3 строфа — природа вступает в диалог с человеком: «ключ лепечет сагу о земле мирной».

В поэме прослеживается отрешенность героя от людей, его одиночество, безысходность, которые отступают лишь на короткое время, позволяя автору забыться. Лирический герой знает Бога. Но сначала он любуется лесом, ключом, нивой. Многообразие и красота природы предстают перед поэтом как отражение божественного начала.

В первых трех строфах герою открывается мир. В последнем четверостишии становится ясно, что он осознал себя и Бога. Таким образом, вырисовывается главная тема поэмы — роль природы в духовном развитии человека.

Анализ средств художественной выразительности

Для изображения черт и сущности реальной красоты Лермонтов использует различные средства художественной выразительности. Например, эпитеты помогают создать атмосферу загадочности и таинственности («Какой-то неясный сон», «В золотой час», «Красный вечер»). Автор пытается оживить картину посредством художественного олицетворения («Ландыш…. головой кивает», «В саду прячется малиновая слива», «Волнуется желтеющее поле»). Анафора в произведении проявляется в виде повышения интонации, восходящего движения человеческого духа («И на небе я вижу Бога»).

Смысл стихотворения в произведении Лермонтова

Смысл стихотворения Лермонтова «Когда волнуется желтеющее поле» особый. Оно относится к разряду пейзажной лирики, занимающей одно из ведущих мест в творчестве поэта. Именно это творение можно считать образцом авторской поэзии. В ней поэт-романтик создает образ умиротворяющей, спокойной натуры, оказывающей на человека исключительно умиротворяющее действие.

Именно это творение можно считать образцом авторской поэзии. В ней поэт-романтик создает образ умиротворяющей, спокойной натуры, оказывающей на человека исключительно умиротворяющее действие.

Стихотворение «Когда волнуется желтеющее поле» было написано в 1837 году. Трудно поверить, что эти строки о природе родились в заключении. Лермонтов был арестован за стихотворение «Смерть поэта» и провел несколько недель до ссылки, пока длилось следствие, отсидел в тюрьме. У поэта не было ни ручки, ни бумаги. Он написал текст обгоревшими спичками и угольками на обертке, в которую была завернута его еда, принесенная слугой.

Литературное направление, жанр

«Когда волнуется желтеющее поле» на первый взгляд можно отнести к пейзажной лирике. Первые три строфы, содержащие анафору «когда», представляют собой описание природы. Но последняя строфа состоит в том, что, только соблюдая свободную природу, человек счастлив. В нем идея стихотворения, природа есть лишь толчок к философскому размышлению. Поэтому некоторые исследователи относят стихотворение к философской лирике.

Поэтому некоторые исследователи относят стихотворение к философской лирике.

Лермонтов традиционно считается поэтом-романтиком, на момент написания поэмы ему было 24 года. Лирический герой одинок, оторван от мира людей. Он вступает в диалог с природой как с божественным замыслом, в этом диалоге он находит себя и Бога.

Тема, основная идея и композиция

Поэма период. Это одно предложение, выражающее сложную, но цельную мысль. Период всегда ритмичен. Первые три строфы, начинающиеся союзом «когда», представляют собой сложные предложения сами по себе (первая и третья строфы) или простое предложение, осложненное причастным оборотом и многочисленными однородными членами (вторая строфа). Все три строфы по-разному описывают природу. Первая строфа описывает три «среды обитания» человека в природе: нива (поле), лес и огород. Они восхищаются лирическим героем. Во второй строфе лирический герой всматривается в единственное и неповторимое, но совершенное природное явление — крохотный ландыш. Третья строфа динамична. В нем раскрывается внутренний мир лирического героя, наблюдающего за течением родника. Природа — это всего лишь повод для дальнейших размышлений.

Третья строфа динамична. В нем раскрывается внутренний мир лирического героя, наблюдающего за течением родника. Природа — это всего лишь повод для дальнейших размышлений.

Основная идея периода всегда содержится в последней части. Только наблюдение за природой дает человеку счастье и приближает его к Богу. Но понять замысел Лермонтова можно еще глубже, если знать историю написания стихотворения. Сидя в тюрьме, Лермонтов как никогда осознал счастье свободы, ведь только она дает возможность увидеть весь мир и быть благодарным Богу.

Размер и рифма

Стихотворение написано многостопным ямбом, преимущественно шестистопным, с пиррихом. Лермонтов использует в стихотворении длинные слова, из-за чего некоторые ямбические ударения выпадают, в результате получается неровный ритм, напоминающий танго. Все стихотворение наполнено движением: в первой строфе лирический герой мчится по знакомым местам, во второй наклоняется, в третьей уносится с ключом в далекий мирный край, а в последней его горизонтальное движение вдоль земли останавливается и начинается вертикально — к небу. Последняя укороченная строка четырехстопного ямба останавливает движение, потому что мысль доведена до логического конца.

Последняя укороченная строка четырехстопного ямба останавливает движение, потому что мысль доведена до логического конца.

Последняя строфа также отличается рифмовкой. Первые три – перекрестно-рифмованные, а четвертое – круговое. На протяжении всего стихотворения чередуются женские и мужские рифмы.

Тропы и образы

Картины природы в каждой строфе рисуют эпитеты. В первой строфе образы летней природы создаются с помощью ярких цветовых эпитетов: желтеющее поле, малиновая слива, зеленый лист. Звуки в этой строфе тоже громкие и настоящие: шум свежего леса.

Во второй строфе краски поздней весны становятся мягче и тусклее: румяный вечер, золотой час утра, серебристый ландыш. Появляются запахи: душистая роса.

Эпитеты третьей строфы относятся к внутреннему миру, ощущениям лирического героя: смутный сон, таинственная сага, мирная земля. Природе соответствует только эпитет ледяной ключ. Оно отходит на второй план, автору не важна детализация, не указано ни время года, ни время суток, характер становится условным.

В каждой строфе олицетворения оживляют природу: слива прячется в саду, ландыш кивает головкой, ключ лепечет таинственную сагу, играет в овраге.

В последней строфе внутренний мир рисуется метафорами: тревога примиряется, морщины на лбу расходятся.

В последней строфе поэт использует синтаксический параллелизм (первая и вторая строки). Создается образ гармоничной личности, которая черпает силы у природы для восстановления душевного равновесия.

- «Родина», анализ стихотворения Лермонтова, сочинение

- «Парус», анализ стихотворения Лермонтова

- «Пророк», анализ стихотворения Лермонтова

Стихотворение «Когда волнуется поле желтеющее…» написал М.Ю. Лермонтова в феврале 1837 года, когда поэт находился под арестом в здании петербургского Главного штаба за написание стихов на смерть Пушкина. Только камердинер, принесший обед, был допущен к нему. Хлеб был завернут в серую бумагу. На нем (с помощью спички, копоти и вина) было написано это стихотворение.

Жанр работы — пейзажная миниатюра, с элементами философского размышления.

Пейзаж в этом стихотворении — не одна мимолетная картина природы, а несколько поэтических картин, взаимосвязанных между собой. Поэт рассказывает, как «желтеет поле» от легкого шума ветерка, как задумчиво шумит свежий лес, как игриво «прячется в саду малиновая слива», как «по оврагу играет ледяная весна». Создавая яркие, живописные картины, она олицетворяет природу: «ландыш серебристый приветливо кивает головой», «ледяной ключик» лепечет «загадочную сагу».

Далее мы наблюдаем в произведении обратную градацию цветных эпитетов. Яркие, сочные краски становятся расплывчатыми, цвет переходит в светлый, а затем из текста полностью исчезают цветовые эпитеты. Итак, в первой строфе мы видим «желтеющее поле», «малиновую сливу», «зеленый лист». Затем характер определений несколько меняется: «румяный вечер», «золотой час утра», «серебристый ландыш». В третьей строфе цветовые эпитеты сменяются другими: «неясный сон», «загадочная сага», «мирная земля».

Точно такую же градацию мы наблюдаем по отношению к объективности картины окружающего мира. Если в первой строфе эта предметность сохраняется (волнуется поле, шумит лес, слива прячется под кустом), то во второй строфе мы имеем индивидуально-личностное восприятие героем природы: «серебряная ландыш приветственно кивает мне головой». То же явление мы наблюдаем и в третьей строфе: «ключ… Таинственную сагу мне лепечет»).

Принцип обратной градации лежит в основе создания как художественного времени произведения, так и художественного пространства. Так, в первой строфе, вероятно, изображено лето. Вторая строфа говорит о весне («ландыш серебристый»), время суток здесь как бы расплывается в своей неопределенности: «В румяный вечер или в золотой час утра». А третья строфа вообще не содержит указания на время года.

Художественное пространство стихотворения идет по степени сужения до определенного предела. В первой строфе мы видим достаточно широкую пейзажную панораму: поле, лес, сад. Затем в поле зрения лирического героя остаются куст и ландыш. Но опять же пространство расширяется (будто прорывается) благодаря ключу, который мчится из неоткуда:

Затем в поле зрения лирического героя остаются куст и ландыш. Но опять же пространство расширяется (будто прорывается) благодаря ключу, который мчится из неоткуда:

Когда холодный ключ играет в овраге

И, погружая мысль в какой-то смутный сон,

Лепча мне таинственную сагу

О стране мирной, из которой он мчится.

Здесь это художественное пространство становится бесконечным. Эта картина является кульминацией стихотворения.

Затем мы погружаемся в царство чувств лирического героя. И здесь мы также наблюдаем определенную градацию. «Заключительное четверостишие содержит обратное движение — от души к мирозданию, но уже просветленному и одухотворенному. Четыре его строфы — четыре стадии этого движения: «Тогда смиряется тревога души моей» — внутренний мир человека; «Тогда морщины на лбу расходятся» — внешний вид человека; «И я могу постичь счастье на земле» — ближний мир, который окружает человека; «И на небе я вижу Бога» — далекий мир, замыкающий вселенную; внимание поэта движется как бы по расходящимся кругам», — пишет М. Л. Гаспаров.

Л. Гаспаров.

Композиционно мы выделяем в стихотворении две симметричные части. Первая часть — фотографии природы. Вторая часть – это область чувств лирического героя. Композиция стихотворения отражена в его метрике.

Стихотворение написано четверостишиями. Первая строфа написана шестистопным ямбом, во второй и третьей — чередуются шестистопный и пятистопный, последняя строфа снова возвращается к шестистопному ямбу, но последняя строка укорачивается (ямб четырехстопный). Лермонтов использует перекрестную и кольцевую (последняя строфа) рифмы. Поэт использует разнообразные средства художественной выразительности: олицетворение («ландыш серебристый жадно кивает головой»), эпитеты («в румяный вечер», «в золотой час», «неясный сон»), анафора («И счастье на земле постигаю, И в небесах Бога вижу…»). Все стихотворение представляет собой период, в котором присутствует синтаксический параллелизм («Тогда тревога души моей смиряется, То морщины на лбу расходятся»).

Таким образом, красота и гармония окружающего мира усмиряет волнение лирического героя, тревогу его души, приводя в порядок все мысли и чувства. Душа его стремится к Богу, и «сколько веры, сколько духовной любви выражено тогда в нашем поэте, заклейменном неверующим отрицателем»

Душа его стремится к Богу, и «сколько веры, сколько духовной любви выражено тогда в нашем поэте, заклейменном неверующим отрицателем»

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющее поле…» относится к оригинальным поэтическим произведениям, посвященным природным красотам родного края.

Эта поэтическая миниатюра по форме представляет собой одно сложное предложение с несколькими придаточными. Первые три четверостишия стихотворения описывают момент очищения души лирического героя. Уходят тревоги, волнения, «когда волнуется желтеющее поле и шумит свежий лес при звуке ветерка», «когда… ландыш серебристый приветливо качает головою», «когда подыгрывает студеная весна». овраг». Лирический герой внутренне спокоен, когда он находится на лоне природы, наслаждается ее красотой и чувствует себя частью вселенной. Только такая причастность к миру природы позволяет «счастье… постичь на земле», а на небе увидеть Бога.

Лирическая поэма богата художественно-выразительными средствами, изображающими сущность истинной красоты. Поэтические эпитеты создают атмосферу тихой таинственности: «под милой тенью», «румяный вечер», «в каком-то смутном сне», «загадочная сага». Художественные олицетворения позволяют оживить описываемую картину: «желтеющее поле волнуется», «свежий лес шумит от дуновения ветерка», «малиновая слива прячется в саду», «серебристая лилия долина приветливо качает головою», «ледяной родник… лепечет мне таинственную сагу о мирной земле, из которой он мчится. Природа как бы играет с лирическим героем, открывая ему свои неведомые грани. Стихотворение Лермонтова наполнено ощущением покоя, безмятежного счастья, которое изливается в природу. И только, поняв это, лирический герой говорит:

Поэтические эпитеты создают атмосферу тихой таинственности: «под милой тенью», «румяный вечер», «в каком-то смутном сне», «загадочная сага». Художественные олицетворения позволяют оживить описываемую картину: «желтеющее поле волнуется», «свежий лес шумит от дуновения ветерка», «малиновая слива прячется в саду», «серебристая лилия долина приветливо качает головою», «ледяной родник… лепечет мне таинственную сагу о мирной земле, из которой он мчится. Природа как бы играет с лирическим героем, открывая ему свои неведомые грани. Стихотворение Лермонтова наполнено ощущением покоя, безмятежного счастья, которое изливается в природу. И только, поняв это, лирический герой говорит:

То смирится тревога души моей,

То морщины на лбу расходятся, —

И счастье на земле постигну,

И в небе бога увижу…

Эта поэтическая миниатюра — внутренний монолог героя. По своему настроению стихотворение М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется поле желтеющее…» оптимистичен, так как позволяет лирическому герою, а вместе с ним и читателю, увидеть высшую правду.

Как вы поняли, что это стихотворение М.Ю. Лермонтов? (о красоте и величии природы)

Почему в последней строке произведения говорится о Боге? (Бога можно увидеть в небе, если научиться постигать тайны и красоты природы.)

Где, по словам поэта, возможны гармония и красота? (на природе)

Природа средней полосы России уже много столетий волнует поэтов и писателей. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Когда волнуется желтеющее поле…» относится к оригинальным поэтическим произведениям, посвященным природным красотам родного края.

Первые три четверостишия стихотворения описывают момент очищения души лирического героя. Уходят тревоги, волнения, «когда волнуется желтеющее поле и шумит свежий лес при звуке ветерка», «когда… ландыш серебристый приветливо качает головою», «когда подыгрывает студеная весна». овраг».

Лирический герой внутренне спокоен, когда он находится на лоне природы, наслаждается ее красотой и чувствует себя частью вселенной. Только такая причастность к миру природы позволяет «счастье. .. постичь на земле», а на небе увидеть Бога.

.. постичь на земле», а на небе увидеть Бога.

Лирическая поэма богата художественно-выразительными средствами, изображающими сущность истинной красоты. Поэтические эпитеты создают атмосферу тихой таинственности: «под милой тенью», «румяный вечер», «в каком-то смутном сне», «загадочная сага». Художественные олицетворения позволяют оживить описываемую картину: «желтеющее поле волнуется», «свежий лес шумит от дуновения ветерка», «малиновая слива прячется в саду», «серебристая лилия долина приветливо качает головою», «холодная весна… лепечет мне таинственную сагу о мирной земле, откуда он бежал. Природа как бы играет с лирическим героем, открывая ему свои неведомые грани. Стихотворение Лермонтова наполнено ощущением покоя, безмятежного счастья, которое изливается в природу. И только, поняв это, лирический герой говорит:

И в небе я вижу Бога…

Это стихотворение — внутренний монолог лирического героя. Он оптимистичен по своему настроению и позволяет нам увидеть высшую истину.

Просто надо уметь разглядеть эту красоту.

Просто надо уметь разглядеть эту красоту.

Leave A Comment