|

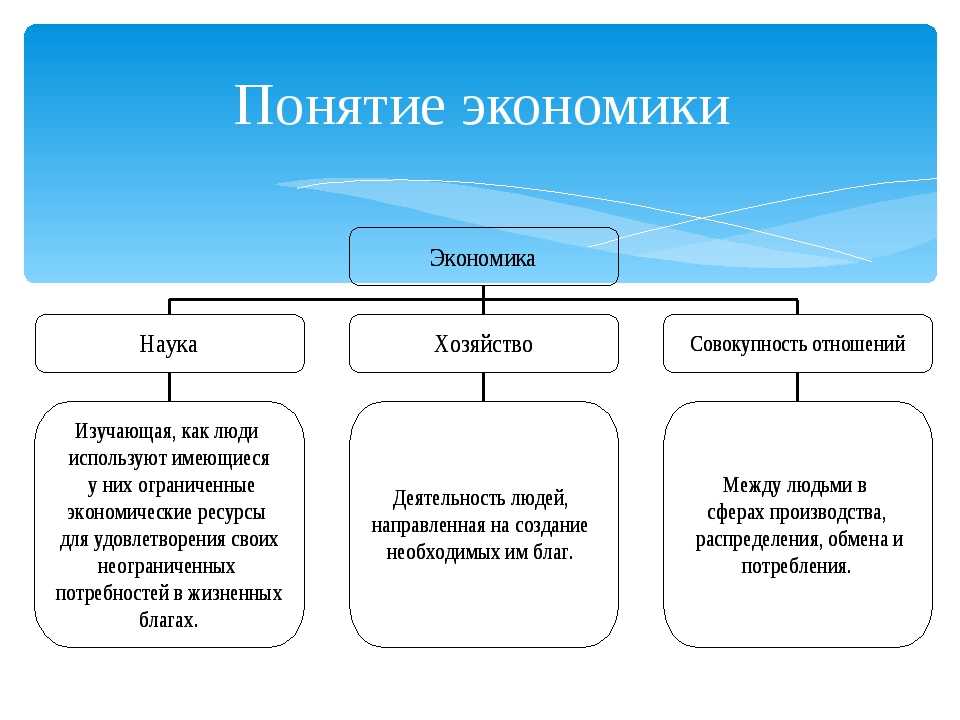

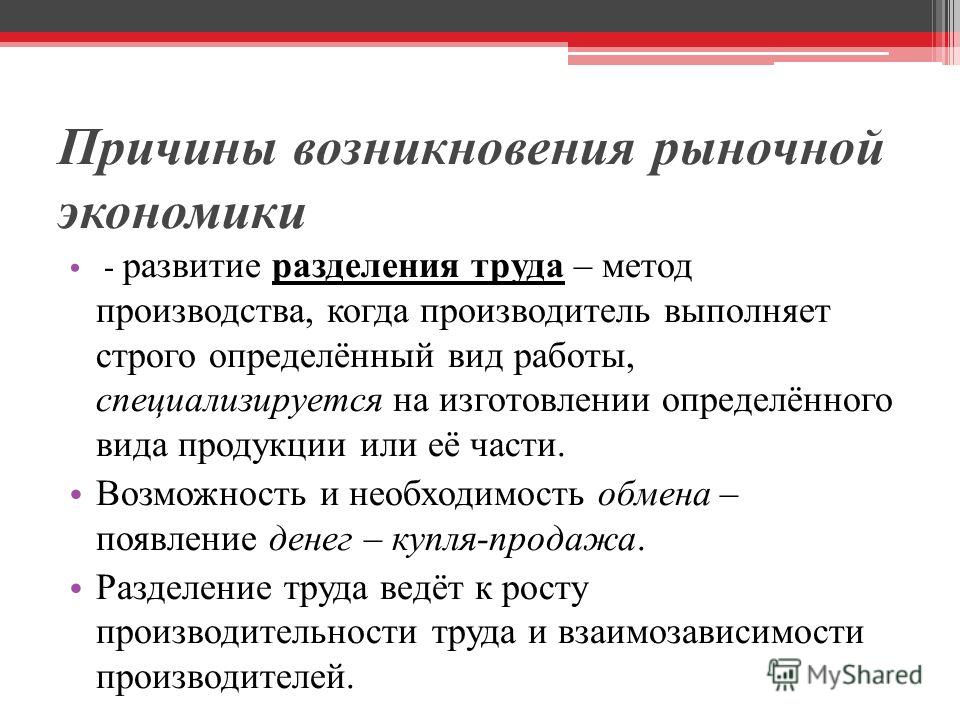

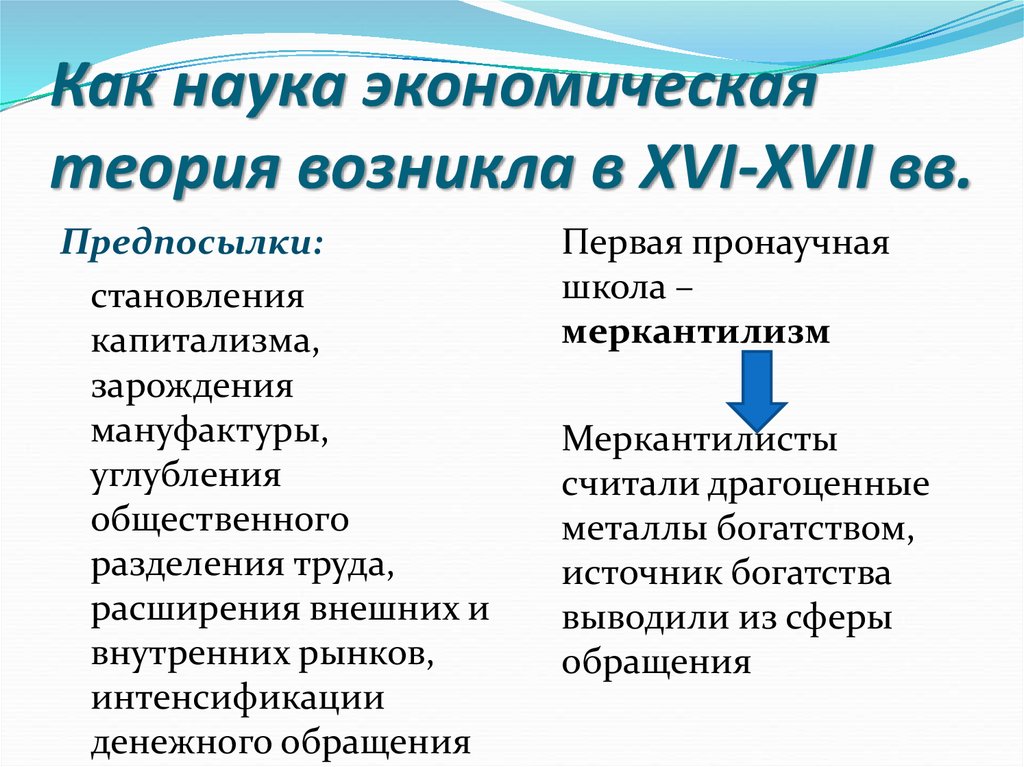

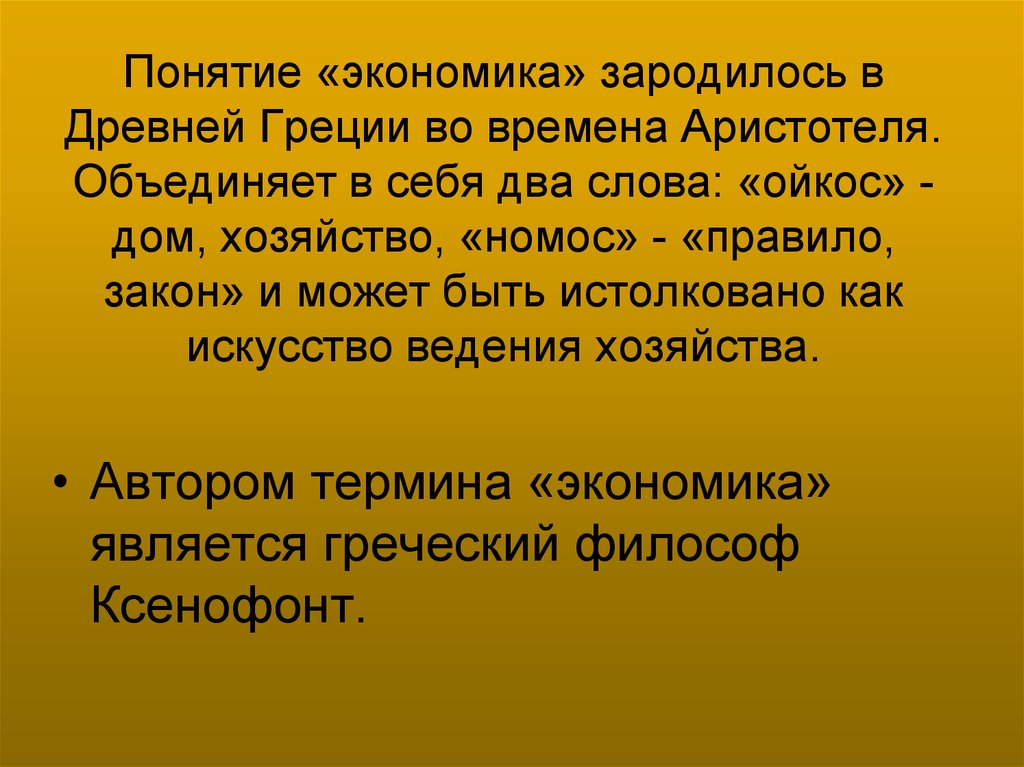

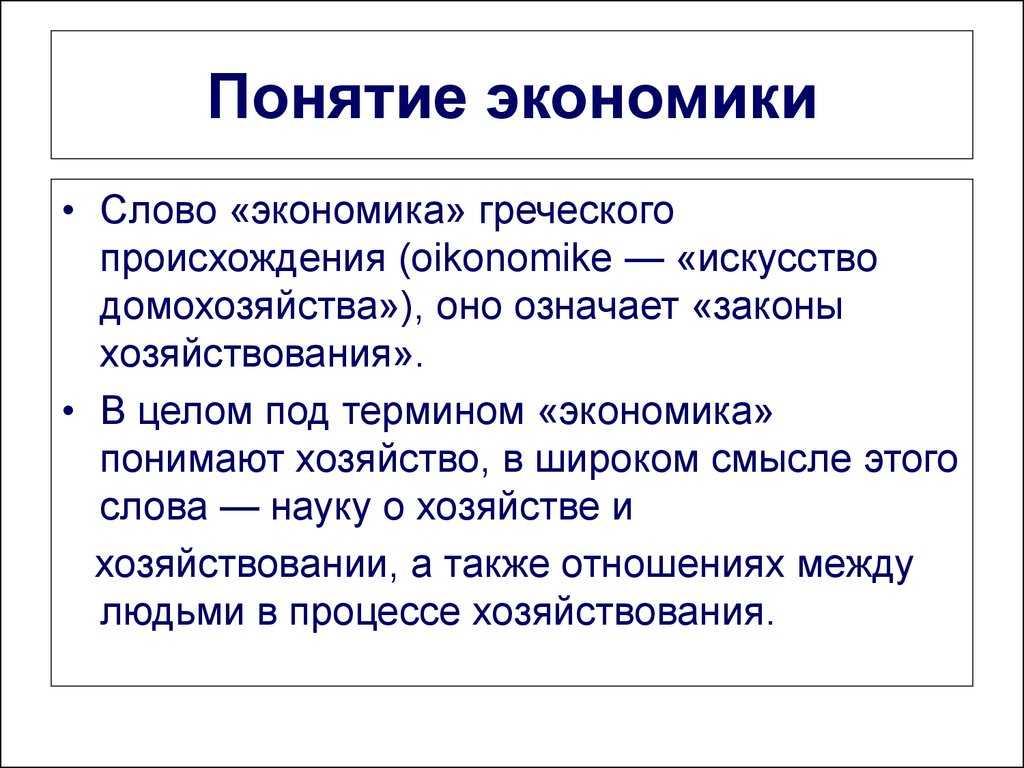

Экономика, или экономия — это совокупность общественных отношений и социальных практик, складывающихся в системе хозяйственной деятельности человека, производства, распределения, обмена, потребления и накопления материальных благ, а также управления этими процессами. Экономическая действительность является предметом исследования так называемой экономической науки и множества дискутируемых экономических концепций и теорий, которые, однако, не представляют чего-то единого и завершённого, поэтому вопрос о создании единой экономической теории остаётся открытым. Термин «экономия» ввёл античный политический деятель, историк и писатель Ксенофонт в своём сочинении «Οἰκονομικός» (на русский язык это произведение часто переводится как «Домострой»), которое содержало свод рекомендаций о том, как следует управлять домохозяйством. В своей работе Ксенофонт впервые обратил внимание на такие проблемы экономической действительности как разделение труда, денежное обращение и функции денег, товарное обращение и наличие у любого товара двух полезных свойств: удовлетворять определённую потребность человека (то есть иметь потребительскую стоимость), и способности к обмену (то есть иметь меновую стоимость). Современное понятие экономии преемственно связано с понятием «политическая экономия», введённым в научный оборот А. де Монкретьеном в работе «Трактат о политической экономии» (1615) и в настоящее время постепенно вытесняемым термином «экономика», который получил широкое распространение после выхода в свет труда А. Маршалла «Экономикс» (1890) и ныне охватывает все общественные сферы, которые имеют отношение к производству, потреблению и обмену материальными благами, как на уровне индивидуумов, домохозяйств, предприятий и сообществ (микроэкономика), так и на уровне государства и общества в целом (макроэкономика). Политическая экономия, как область исследований, призванная послужить теоретическим основанием для разработки системы мер по поддержанию государственного, а позднее — общественного, благосостояния, поставила проблему труда и полезности, распределения и обмена, бедности и богатства, и в ходе её решения не могла не изучать и определять (по крайней мере имплицитно) устройство общественного порядка. Первой по времени возникновения системой политической экономии был  Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, В. Р. Мирабо и другие), с XVIII века противостоявшие меркантилизму, решали вопрос о всеобщем источнике богатства, усматривая этот источник в производящий силе природы, и связывали общественное благосостояние с соблюдением принципа экономического либерализма «laissez-faire» (или «laissez-passer»), предполагавшим невмешательство государства в «естественный порядок» и позволявшим связанному с землёй производителю поступать по собственному усмотрению, не опасаясь государственного вмешательства в свои дела. В теориях физиократов хозяйство общества предстаёт сложноорганизованной системой, зависящей от производящей силы природы и не поддающейся государственному контролю. Кенэ, А. Р. Ж. Тюрго, В. Р. Мирабо и другие), с XVIII века противостоявшие меркантилизму, решали вопрос о всеобщем источнике богатства, усматривая этот источник в производящий силе природы, и связывали общественное благосостояние с соблюдением принципа экономического либерализма «laissez-faire» (или «laissez-passer»), предполагавшим невмешательство государства в «естественный порядок» и позволявшим связанному с землёй производителю поступать по собственному усмотрению, не опасаясь государственного вмешательства в свои дела. В теориях физиократов хозяйство общества предстаёт сложноорганизованной системой, зависящей от производящей силы природы и не поддающейся государственному контролю.Проблема происхождения меновых пропорций, поставленная меркантилизмом и исследованная физиократами, повлияла на формирование классической школы политической экономии (У. Петти, П. Буагильбер, А. Смит, Д. Рикардо, Т. Р. Мальтус, Н. У. Сениор, Ж. Б. Сей, Ф. Бастиа, Дж. Ст. Милль и другие), предложившей решение этой проблемы в виде теории, согласно которой меновая стоимость товара определялась количеством общественно необходимого труда, затраченного на его производство, и противопоставлялась потребительной стоимости, или сумме полезных свойств товара.  Во второй половине XIX — первой половине XX века широкое распространение получила марксистская школа политической экономии, названная по имени её основоположника К. Маркса. В основе её идей лежит метод материалистической диалектики, который позволил выявить как движущие силы, факторы развития, так и противоречия классической капиталистической системы. Маркс в предисловии к своей работе «К критике политической экономии» (1859) даёт классическое определение экономического понимания основы общественных отношений, начинающееся со слов: «В общественном производстве своей жизни люди вступают в определённые, необходимые, от их воли не зависящие отношения — производственные отношения, которые соответствуют определённой ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определённые формы общественного сознания и так далее».  Односторонность представлений классической политической экономии, ещё более возросшая после широкого распространения теорий К. Маркса и его последователей, вызвала к жизни школы политической экономии, подвергшие острой критике классическую для этой дисциплины теорию. Критикуя классическую политическую экономию за неисторичность, представители старой (В. Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс и другие) и новой (Г. Шмоллер, Л. Брентано, В. Зомбарт, М. Вебер и другие) исторических школ резонно указывали на необходимость учитывать влияние культурных традиций на общественное производство. Подобным же образом Политическая экономия, относительно близкая стандартам науки, во второй половине XIX века находилась в самом центре споров о теоретических основаниях становящихся социальных наук, и потому критика классической политической экономии изнутри самой этой дисциплины дополняется и развивается критическими замечаниями по её адресу, высказанными представителями других общественных наук. Так, когда основатель институционализма Т. Веблен в своей работе «Теория праздного класса» (1899) рассматривает противоположность производительного труда и демонстративного потребления в современном обществе как институционально закреплённое извращение инстинкта изобретательства, присущего людям, его слова созвучны внешней критике политической экономии. Г. Тард, называя политическую экономию «изуродованной социологией», обосновывал своё мнение тем, что теория политической экономии чревата некритическим смешением подражания и изобретения. На рубеже XIX и XX веков происходит перенос термина «экономия» в социологию и социальную психологию, сопровождающийся его глубоким переосмыслением. Оправданность такого переосмысления подтверждается этнографическими исследованиями хозяйства архаических обществ. Наряду с этим термин «экономия» распространяется и за пределы рассуждений о хозяйстве и обществе и уже в конце XIX века используется при описании морали, обосновывающей экономические принципы. Темы подражания и изобретения, накопления и расточительства, во многом актуализированные критикой политической экономии, были развиты и переосмыслены Ж. Батаем, сформулировавшим своеобразное понимание экономического феномена, в первую очередь, в книге «Проклятая доля» (1949), на страницах которой осуществляется, по словам автора, «коперниканский переворот» в политической экономии — переход от ограниченной экономии к экономии всеобщей. Всеобщая экономия — это экономия расточительства с её главной проблемой избытка, противостоящая ограниченной экономии с её главной проблемой недостатка. Изначальным источником нашей энергии (и, следовательно, нашего богатства) служит излучение Солнца. В современной экономической мысли развивается ряд научных школ и направлений: неокейнсианство, монетаризм, новый институционализм, австрийская экономическая школа, новая политическая экономия, поведенческая экономика, нейроэкономика. |

Экономика как наука

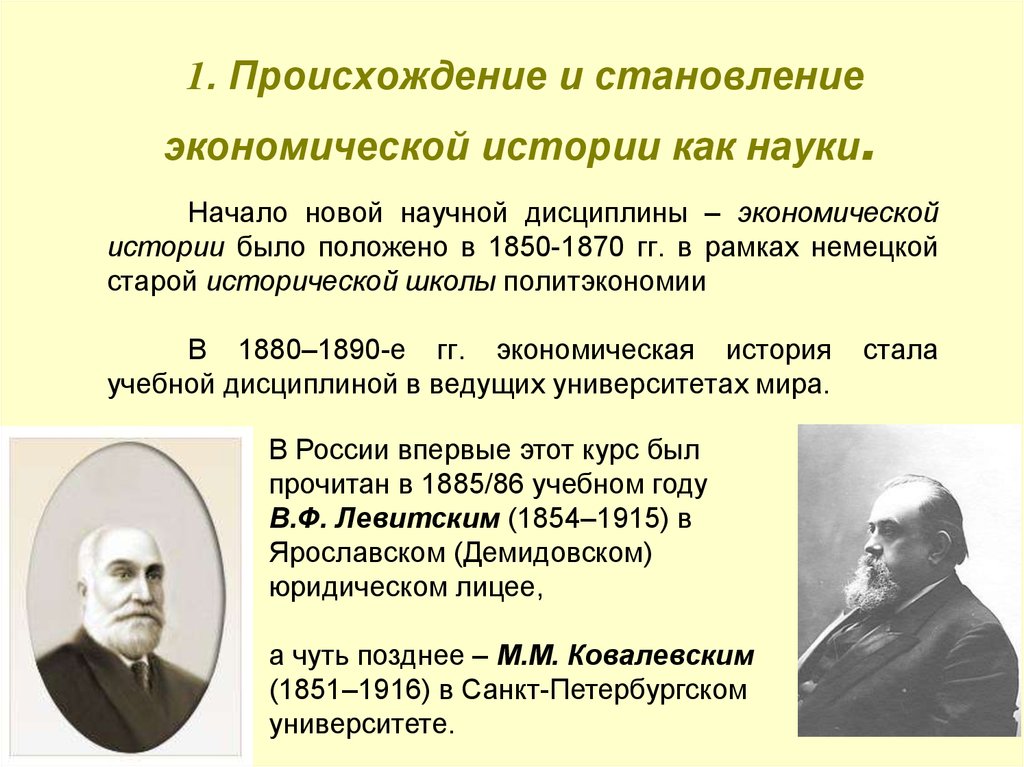

Рассматривать этот предмет можно с двух позиций – как хозяйство и как науку.

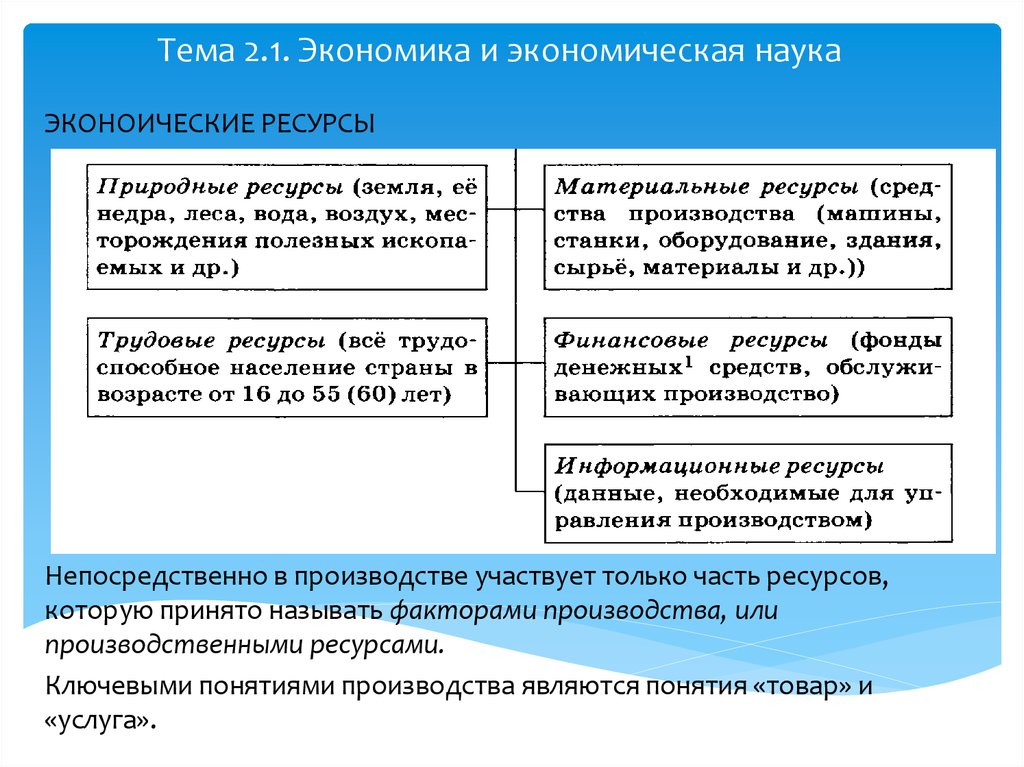

В качестве науки экономика исследует производственный процесс, перераспределение и использование обществом услуг и товаров, иными словами – производственно-хозяйственные взаимоотношения. Ресурсы общества ограничены.И именно экономика изучает, каким способом люди с их неуклонно увеличивающимися потребностями удовлетворяют их в сложившихся условиях.

Объект науки экономики – экономическая действительность: многообразная, изменчивая, противоречивая. Она наглядно демонстрирует классовое деление общества. В ней бывает нелегко разграничить чистые и дополнительные издержки обращения, поскольку они плотно взаимосвязаны.

Предметы изучения – это:

- экономическое поведение производителя;

- факторы и закономерности экономического роста.

Науку экономику можно разделить на два крупных пласта:

- теоретический пласт;

- прикладной пласт.

Экономическая теория – это наука, изучающая, как общество выбирает способ использования ограниченных ресурсов.

Прикладная экономика изучает, как можно применить законы и предложения, предложенные экономической теорией, для работы конкретных компонентов экономических систем.

Помимо этого, экономика – целый комплекс узкоспециализированных дисциплин. Среди них:

- макро- и микроэкономика;

- бухучет;

- маркетинг;

- менеджмент;

- международная торговля и ряд других.

Получить диплом бакалавра по направлению «Экономика» можно в Институте международных экономических связей (ИМЭС).

Краткая история и значение термина

В IV столетии до нашей эры древнегреческий историк и прозаик Ксенофонт создал произведение «Домострой». Цицерон перевел его название на латынь как Oeconomicus.

Цицерон перевел его название на латынь как Oeconomicus.

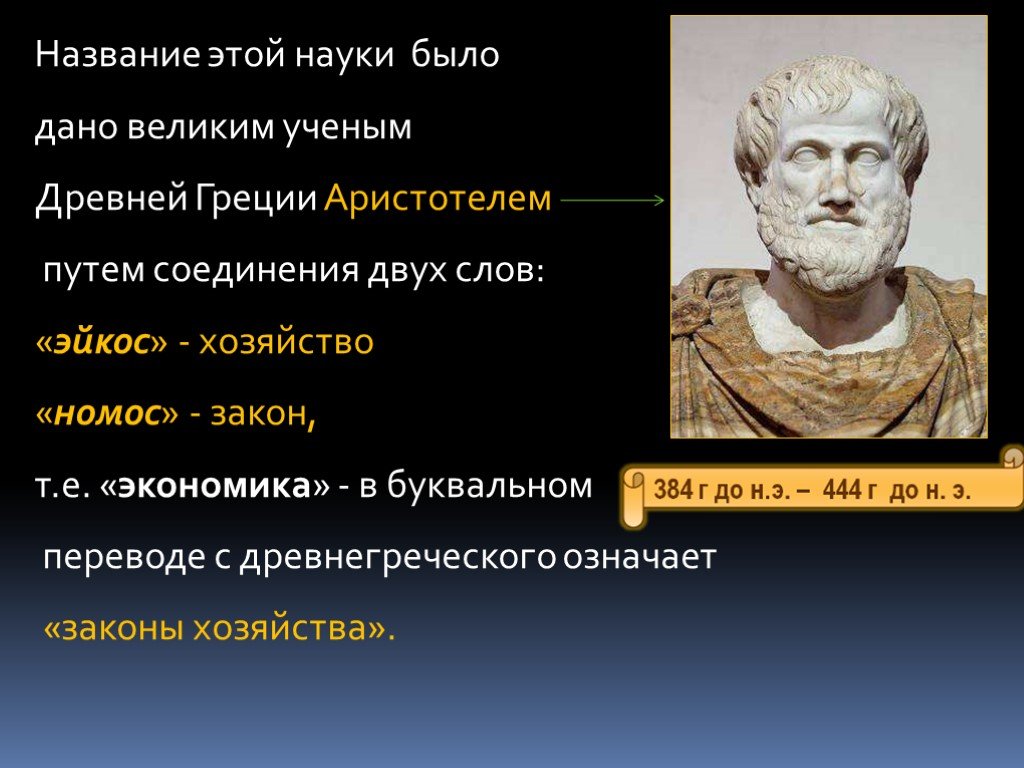

Соответственно, слово «экономика» имеет греческое происхождение. Оно состоит из двух слов: oikos, то есть дом и все домашнее хозяйство, и nomos – знание, правило. Становится понятно, что экономика в изначальном смысле этого слова поясняет, как вести домашнее хозяйство.

В XVIII столетии экономику стали считать самостоятельной наукой. Этому способствовала публикация книги Адама Смита «Богатство народов» в 1776 году.

Как заметил Йозеф Шумпетер (австрийский и американский политолог, социолог и экономист), до Адама Смита структура экономических явлений была понятна людям, но лишь на уровне интуиции.

Ключевые вопросы экономики

Экономика задается тремя главными вопросами.

- Что производить?

Науку интересует, какие товары и услуги актуальны на текущий период времени в конкретной экономической системе.

- Каким образом производить?

Каковы технологии и оптимальная комбинация ресурсов для реализации выбранных товаров и услуг.

- Для кого производить?

Кто станет потребителем выбранных услуг и товаров. Кто будет их оплачивать. Как определить валовый доход общества от производства этих товаров и оказания услуг.

Главные проблемы экономики

Ключевая экономическая проблема – в условиях ограниченных ресурсов удовлетворить неограниченные человеческие потребности.

Понятие потребности подразумевает необходимость чего-либо для полноценной жизнедеятельности как отдельной личности, так и всего общества.

Потребности не постоянны: они периодически появляются и изменяются. На них влияют:

- внутренние личностные мотивы;

- внешние воздействия.

Когда потребности удовлетворены, появляется мотив для ведения экономической деятельности.

Термин «благо» в экономике

Понятие блага в экономической науке означает средства, благодаря которым потребности удовлетворяются.

Блага принято подразделять на три масштабные категории.

- Экономические

Сюда входят средства, без которых не удовлетворить человеческие потребности, и которые предоставлены обществу в ограниченном объеме. Такие блага люди, как правило, приобретают за деньги, отказываясь ради них от прочих благ. В частности, это товары, продающиеся в магазинах.

- Свободные

Такие блага всегда доступны, потреблять их можно в неограниченном количестве, при этом не отказываясь от прочих благ. В качестве примера приведем свет солнца, которым каждый может наслаждаться столько, сколько захочет.

- Общественные

Это понятие сочетает в себе качества описанных выше благ. Доступ к ним свободен, однако для создания и поддержания в надлежащем состоянии таких благ государство тратит деньги – это его экономическая функция. К общественным благам относится, например, освещение на улицах.

Задачи экономики

Перед экономикой стоят две важные задачи.

- Найти наиболее эффективные пути ведения хозяйства.

- Выявить наилучшие механизмы использования ресурсов при неограниченных человеческих потребностях в условиях их ограниченности.

Функции экономики

Экономика как наука выполняет перечисленные ниже фундаментальные функции.

- Познавательная: изучает причины и факторы всевозможных экономических явлений, позволяя аналитикам выявлять закономерности развития технического прогресса.

- Методологическая: эта опция предлагает методы решения задач и достижения поставленных целей. Экономические явления оцениваются, чтобы выявить их пользу или вред. Эта функция помогает осознать путь дальнейшего развития экономики.

- Фактическая, иначе – прагматическая, рекомендательная. Функция помогает принимать значимые решения в разных аспектах деятельности и регулировать актуальную экономическую ситуацию.

- Прогностическая: эта опция позволяет выявить перспективы социально-экономического развития посредством аналитики полученных сведений о текущих экономических процессах.

Выделяют также и второстепенные функции экономики как науки. К ним относятся:

- образовательная: формирует мышление и культуру;

- теоретическая: устанавливает нормы;

- критическая: оценивает систему с точки зрения ее сильных и слабых сторон, изучает суждения по поводу актуальной экономической обстановки;

- идейная: прорабатывает систему человеческого мировоззрения.

Экономика | Определение, история, примеры, типы и факты

экономика

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Гвидо Имбенс Дуглас Даймонд Эстер Дюфло Пол Милгром Майкл Кремер

- Похожие темы:

- экономика труда оборонная экономика транспортная экономика теория производства экономика окружающей среды

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

экономика , социальная наука, занимающаяся анализом и описанием производства, распределения и потребления богатства. В 19 веке экономика была хобби праздных джентльменов и призванием нескольких ученых; экономисты писали об экономической политике, но законодатели редко консультировались с ними перед принятием решений. Сегодня едва ли найдется правительство, международное агентство или крупный коммерческий банк, в котором не было бы собственного штата экономистов. Многие экономисты со всего мира посвящают свое время преподаванию экономики в колледжах и университетах по всему миру, но большинство из них работают в различных исследовательских или консультативных службах либо для себя (в консультационных фирмах по экономике), либо в промышленности, либо в правительстве. Третьи заняты в бухгалтерском учете, торговле, маркетинге и управлении бизнесом; хотя они имеют экономическое образование, их профессиональный опыт относится к другим областям. Действительно, это можно считать «веком экономистов», и спрос на их услуги кажется ненасытным. Предложение отвечает этому спросу, и только в Соединенных Штатах около 400 высших учебных заведений выделяют около 900 новых докторов экономических наук каждый год.

В 19 веке экономика была хобби праздных джентльменов и призванием нескольких ученых; экономисты писали об экономической политике, но законодатели редко консультировались с ними перед принятием решений. Сегодня едва ли найдется правительство, международное агентство или крупный коммерческий банк, в котором не было бы собственного штата экономистов. Многие экономисты со всего мира посвящают свое время преподаванию экономики в колледжах и университетах по всему миру, но большинство из них работают в различных исследовательских или консультативных службах либо для себя (в консультационных фирмах по экономике), либо в промышленности, либо в правительстве. Третьи заняты в бухгалтерском учете, торговле, маркетинге и управлении бизнесом; хотя они имеют экономическое образование, их профессиональный опыт относится к другим областям. Действительно, это можно считать «веком экономистов», и спрос на их услуги кажется ненасытным. Предложение отвечает этому спросу, и только в Соединенных Штатах около 400 высших учебных заведений выделяют около 900 новых докторов экономических наук каждый год.

Определение

Никому и никогда не удавалось четко определить сферу экономической науки. Многие согласны с Альфредом Маршаллом, ведущим английским экономистом XIX века, в том, что экономическая наука — это «изучение человечества в обычных жизненных делах; она исследует ту часть индивидуального и социального действия, которая наиболее тесно связана с достижением и использованием материальных условий благосостояния», — игнорируя тот факт, что социологи, психологи и антропологи часто изучают одни и те же явления. В 20-м веке английский экономист Лайонел Роббинс определил экономику как «науку, изучающую человеческое поведение как отношения между (данными) целями и ограниченными средствами, имеющими альтернативное применение». Другими словами, Роббинс сказал, что экономика — это наука об экономии. Хотя его определение улавливает одну из поразительных характеристик образа мышления экономиста, оно одновременно слишком широко (поскольку оно включало бы в экономическую игру игру в шахматы) и слишком узко (поскольку исключало бы изучение национального дохода или уровень цены). Возможно, единственное надежное определение принадлежит экономисту канадского происхождения Джейкобу Винеру: экономика — это то, чем занимаются экономисты.

Возможно, единственное надежное определение принадлежит экономисту канадского происхождения Джейкобу Винеру: экономика — это то, чем занимаются экономисты.

Как ни трудно дать определение экономике, несложно указать, какие вопросы волнуют экономистов. Среди прочего, они стремятся проанализировать силы, определяющие цены — не только цены товаров и услуг, но и цены ресурсов, используемых для их производства. Это включает в себя открытие двух ключевых элементов: того, как человеческий труд, машины и земля объединяются в производстве, и того, как покупатели и продавцы объединяются на функционирующем рынке. Поскольку цены на различные вещи должны быть взаимосвязаны, экономисты поэтому задаются вопросом, как соединяется такая «система цен» или «рыночный механизм» и какие условия необходимы для их выживания.

Эти вопросы относятся к микроэкономике, части экономики, изучающей поведение отдельных субъектов, таких как потребители, коммерческие фирмы, торговцы и фермеры. Другой важной отраслью экономики является макроэкономика, которая фокусирует внимание на совокупных показателях, таких как уровень дохода в экономике в целом, объем общей занятости, поток общих инвестиций и так далее. Здесь экономистов интересуют силы, определяющие доход страны или уровень общих инвестиций, и они стремятся узнать, почему так редко достигается полная занятость и какая государственная политика может помочь стране добиться более высокой занятости или большей стабильности цен.

Здесь экономистов интересуют силы, определяющие доход страны или уровень общих инвестиций, и они стремятся узнать, почему так редко достигается полная занятость и какая государственная политика может помочь стране добиться более высокой занятости или большей стабильности цен.

Тест «Британника»

Основы микроэкономики

Но эти примеры еще не исчерпывают круг проблем, которые рассматривают экономисты. Существует также важная область экономики развития, которая исследует отношения и институты, поддерживающие процесс экономического развития в бедных странах, а также те, которые способны к самоподдерживающемуся экономическому росту (например, экономика развития лежала в основе плана Маршалла). ). В этой области экономист обеспокоен тем, в какой степени государственной политикой можно манипулировать факторами, влияющими на экономическое развитие.

Эти основные разделы экономики пересекаются со специализированными областями государственных финансов, денег и банковского дела, международной торговли, экономики труда, экономики сельского хозяйства, организации промышленности и других. С экономистами часто консультируются для оценки последствий государственных мер, таких как налогообложение, законы о минимальной заработной плате, контроль за арендной платой, тарифы, изменения процентных ставок, изменения в государственном бюджете и так далее.

С экономистами часто консультируются для оценки последствий государственных мер, таких как налогообложение, законы о минимальной заработной плате, контроль за арендной платой, тарифы, изменения процентных ставок, изменения в государственном бюджете и так далее.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Историческое развитие экономики

Фактическое рождение экономики как отдельной дисциплины можно проследить до 1776 года, когда шотландский философ Адам Смит опубликовал Исследование о природе и причинах богатства народов . Конечно, до Смита была экономика: греки внесли значительный вклад, как и средневековые схоласты, а с 15 по 18 века в огромном количестве памфлетной литературы обсуждались и развивались последствия экономического национализма известный как меркантилизм). Однако именно Смит написал первый полномасштабный трактат по экономике и благодаря своему авторитетному влиянию основал то, что более поздние поколения назвали «английской школой классической политической экономии», известной сегодня как классическая экономическая теория.

Деловые знакомства | NBER

Комитет по датированию деловых циклов NBER ведет хронологию деловых циклов США. Хронология определяет даты пиков и спадов, которые определяют экономические спады и подъемы. Рецессия — это период между пиком экономической активности и ее последующим спадом или самой низкой точкой. Между дном и пиком экономика находится в стадии расширения. Расширение — нормальное состояние экономики; большинство рецессий кратковременны. Однако время, которое требуется экономике, чтобы вернуться к прежнему пиковому уровню активности или прежнему тренду, может быть весьма продолжительным. Согласно хронологии NBER, самый последний пик произошел в феврале 2020 года. Самый последний спад произошел в апреле 2020 года9.0003

В определении NBER подчеркивается, что рецессия включает в себя значительное снижение экономической активности, которое распространяется на всю экономику и длится более нескольких месяцев. В нашей интерпретации этого определения мы рассматриваем три критерия — глубину, распространение и продолжительность — как несколько взаимозаменяемые. То есть, хотя каждый критерий должен в некоторой степени удовлетворяться индивидуально, экстремальные условия, выявленные одним критерием, могут частично компенсировать более слабые признаки другого. Например, в случае пика экономической активности в феврале 2020 года комитет пришел к выводу, что последующее падение активности было настолько значительным и настолько широко распространилось по всей экономике, что, даже если оно оказалось довольно кратковременным, спад должен быть классифицируется как рецессия.

То есть, хотя каждый критерий должен в некоторой степени удовлетворяться индивидуально, экстремальные условия, выявленные одним критерием, могут частично компенсировать более слабые признаки другого. Например, в случае пика экономической активности в феврале 2020 года комитет пришел к выводу, что последующее падение активности было настолько значительным и настолько широко распространилось по всей экономике, что, даже если оно оказалось довольно кратковременным, спад должен быть классифицируется как рецессия.

Поскольку рецессия должна оказывать широкое влияние на экономику, а не ограничиваться одним сектором, комитет уделяет особое внимание показателям экономической активности в масштабах всей экономики. Определение месяцев пиков и спадов основано на ряде ежемесячных показателей совокупной реальной экономической активности, публикуемых федеральными органами статистики. К ним относятся реальный личный доход за вычетом трансфертов, занятость в несельскохозяйственном фонде заработной платы, занятость, измеряемая обследованием домохозяйств, реальные расходы на личное потребление, оптовые и розничные продажи, скорректированные с учетом изменения цен, и промышленное производство. Не существует фиксированного правила о том, какие меры вносят информацию в процесс или как они учитываются в наших решениях. В последние десятилетия мы придавали наибольшее значение двум показателям: реальным личным доходам за вычетом трансфертов и занятости в несельскохозяйственном секторе.

Не существует фиксированного правила о том, какие меры вносят информацию в процесс или как они учитываются в наших решениях. В последние десятилетия мы придавали наибольшее значение двум показателям: реальным личным доходам за вычетом трансфертов и занятости в несельскохозяйственном секторе.

Комитет отдельно определяет календарный квартал пика или спада на основе показателей совокупной экономической активности за соответствующие кварталы. Двумя показателями, важными для определения ежеквартальных пиков и минимумов, но недоступными ежемесячно, являются оценки реального валового внутреннего продукта (ВВП и ВНД) со стороны расходов и доходов. Комитет также рассматривает среднеквартальные значения вышеописанных месячных показателей, особенно занятости по заработной плате.

Подход комитета к определению дат переломных моментов является ретроспективным. Делая объявления о своих пиках и минимумах, он ждет, пока не будет доступно достаточно данных, чтобы избежать необходимости серьезных пересмотров хронологии бизнес-циклов.

Так, в начале XX века В. Парето сформулировал принцип, согласно которому максимум благосостояния достигается при оптимальном размещении ресурсов, когда любое их перераспределение не увеличивает полезности в обществе. Подобно исторической школе и институционализму, маржинализм представлял собой попытку нового обоснования экономической теории, исходящего из определения человеческой деятельности как новаторской по сути, из восстановления в своих правах морали свободного выбора и из понимания общественного устройства как принципиально неоднородного. Однако впоследствии маржинализм сблизился с классической политической экономией, что позволило называть его «неоклассическим» направлением в экономической науке. В целом, неоклассическая школа поставила во главу угла индивидуальное благосостояние, которое определяется двумя рядами обстоятельств: предпочтениями индивида и наличием условий для осуществления рационального выбора (при использовании ресурсов в сфере производства и потребительских благ в сфере потребления).

Так, в начале XX века В. Парето сформулировал принцип, согласно которому максимум благосостояния достигается при оптимальном размещении ресурсов, когда любое их перераспределение не увеличивает полезности в обществе. Подобно исторической школе и институционализму, маржинализм представлял собой попытку нового обоснования экономической теории, исходящего из определения человеческой деятельности как новаторской по сути, из восстановления в своих правах морали свободного выбора и из понимания общественного устройства как принципиально неоднородного. Однако впоследствии маржинализм сблизился с классической политической экономией, что позволило называть его «неоклассическим» направлением в экономической науке. В целом, неоклассическая школа поставила во главу угла индивидуальное благосостояние, которое определяется двумя рядами обстоятельств: предпочтениями индивида и наличием условий для осуществления рационального выбора (при использовании ресурсов в сфере производства и потребительских благ в сфере потребления). В настоящее время теории неоклассической школы доминируют в западной экономической мысли.

В настоящее время теории неоклассической школы доминируют в западной экономической мысли. Политическая экономия рассматривает полезность и богатство, исследованием происхождения которых она и занимается, как количественные понятия, однако подлинно количественными (хотя вопрос об их измерении и не стоит) являются верования и желания, порождённые изобретением и порождающие труд, суть которого — подражание. С точки зрения Тарда, экономия полезности и богатства обоснована экономией верований и желаний с её идеалом: «Получение максимума удовольствия с минимумом страданий». Сходным образом оценивает политическую экономию и Г. Ле Бон, подчёркивающий значение умственных способностей (то есть способности к изобретению) как источника богатств и определяющий капитал как накопившуюся сумму не столько физического, сколько умственного труда.

Политическая экономия рассматривает полезность и богатство, исследованием происхождения которых она и занимается, как количественные понятия, однако подлинно количественными (хотя вопрос об их измерении и не стоит) являются верования и желания, порождённые изобретением и порождающие труд, суть которого — подражание. С точки зрения Тарда, экономия полезности и богатства обоснована экономией верований и желаний с её идеалом: «Получение максимума удовольствия с минимумом страданий». Сходным образом оценивает политическую экономию и Г. Ле Бон, подчёркивающий значение умственных способностей (то есть способности к изобретению) как источника богатств и определяющий капитал как накопившуюся сумму не столько физического, сколько умственного труда. М. Мосс в своей работе «Очерк о даре» (1925) исследует обычай «потлача», или «тотальных поставок агонистического типа», суть которых заключается в обмене между племенами и кланами, сопровождающемся ожесточённым соперничеством в расточительстве и потому — уничтожением богатств. По мнению Мосса, в основании этого обычая лежит экономия дара, обусловленная обязанностями давать, получать и возмещать и ставящая своей целью не накопление, а жертвование и расточение ради завязывания межклановых и межплеменных связей. Мосс, как и некоторые другие этнографы первой четверти XX века (например, Б. Малиновский), считает, что архаическая экономика принципиально отличается от современной, но в то же самое время именно экономия дара делает возможным существование хозяйственных систем, описываемых современной политической экономией и нацеленных на получение пользы и приобретение богатства.

М. Мосс в своей работе «Очерк о даре» (1925) исследует обычай «потлача», или «тотальных поставок агонистического типа», суть которых заключается в обмене между племенами и кланами, сопровождающемся ожесточённым соперничеством в расточительстве и потому — уничтожением богатств. По мнению Мосса, в основании этого обычая лежит экономия дара, обусловленная обязанностями давать, получать и возмещать и ставящая своей целью не накопление, а жертвование и расточение ради завязывания межклановых и межплеменных связей. Мосс, как и некоторые другие этнографы первой четверти XX века (например, Б. Малиновский), считает, что архаическая экономика принципиально отличается от современной, но в то же самое время именно экономия дара делает возможным существование хозяйственных систем, описываемых современной политической экономией и нацеленных на получение пользы и приобретение богатства. Ф. Ницше в полемическом сочинении «К генеалогии морали» (1887) упоминает о возможности рассмотрения аффектов ненависти, зависти, алчности, властолюбия в качестве необходимых частей «общей экономии жизни», и это упоминание позволяет ему подойти к общей идее «Генеалогии морали», то есть к вопросу о возможности существования принципа, который был бы антитетичен (враждебен, противоположен) аскетическому принципу. Уже в первых психоаналитических работах З. Фрейда заявляет о себе экономическая точка зрения, заключающаяся в рассмотрении психических процессов как процессов обмена и перераспределения энергии влечений. Направляющий психические процессы к устранению неудовольствия и получению удовольствия принцип удовольствия регулирует обмен и перераспределение энергии автоматически, поскольку неудовольствие соответствует повышению, а удовольствие — понижению возбуждения. Но сам принцип удовольствия обусловлен принципом постоянства, и от того «по ту сторону принципа удовольствия» и принципа реальности, ему противостоящего, находится влечение к смерти, проявляющееся в форме стремления повторять прежние состояния, поддерживать постоянное количество возбуждения, но по сути дела представляющее собой стремление к ситуации «до рождения»; таким образом, эпикурейская экономия удовольствия обоснована экономией смерти.

Ф. Ницше в полемическом сочинении «К генеалогии морали» (1887) упоминает о возможности рассмотрения аффектов ненависти, зависти, алчности, властолюбия в качестве необходимых частей «общей экономии жизни», и это упоминание позволяет ему подойти к общей идее «Генеалогии морали», то есть к вопросу о возможности существования принципа, который был бы антитетичен (враждебен, противоположен) аскетическому принципу. Уже в первых психоаналитических работах З. Фрейда заявляет о себе экономическая точка зрения, заключающаяся в рассмотрении психических процессов как процессов обмена и перераспределения энергии влечений. Направляющий психические процессы к устранению неудовольствия и получению удовольствия принцип удовольствия регулирует обмен и перераспределение энергии автоматически, поскольку неудовольствие соответствует повышению, а удовольствие — понижению возбуждения. Но сам принцип удовольствия обусловлен принципом постоянства, и от того «по ту сторону принципа удовольствия» и принципа реальности, ему противостоящего, находится влечение к смерти, проявляющееся в форме стремления повторять прежние состояния, поддерживать постоянное количество возбуждения, но по сути дела представляющее собой стремление к ситуации «до рождения»; таким образом, эпикурейская экономия удовольствия обоснована экономией смерти. Под влиянием исследований экономических принципов и лежащей в их основании морали происходила ревизия экономических теорий и формировалось современное понимание термина «экономия», который ныне замещается производным от него термином «экономика», имеющим, однако, существенно бóльшую практическую направленность.

Под влиянием исследований экономических принципов и лежащей в их основании морали происходила ревизия экономических теорий и формировалось современное понимание термина «экономия», который ныне замещается производным от него термином «экономика», имеющим, однако, существенно бóльшую практическую направленность. Солнце, создающее жизнь на Земле, представляет собой в то же время и серьёзную проблему для этой жизни, поскольку энергия, изливаемая им на живую материю, чрезмерна, избыточна. Настоящей экономической проблемой, заключает Батай, следует считать не нищету и недостаток, но богатство и избыток. Решение этой проблемы — демонстративное потребление, тотальные поставки агонистического типа, любые виды роскоши и излишества — во всеобщей экономии впервые предстаёт социально-экономической необходимостью. Вся избыточная энергия, неспособная воплотиться в рост организма или группы, если не будет растрачена, приведёт к «ожирению» и последующему взрыву или к застою, деградации, а затем распаду и гибели. Когда система не способна превратить избыток в рост, прибыль теряется, но если она не способна также и деятельно растратить избыток, наступает катастрофа, крах системы. Соединив мифологемы традиционной политической экономии с внеэкономическими теориями экономии, Батай сформулировал экономически обусловленный вариант теории социальной организации, которая была применена им самим к исследованию общества, а впоследствии широко использовалась многими философами и социальными теоретиками (Ж.

Солнце, создающее жизнь на Земле, представляет собой в то же время и серьёзную проблему для этой жизни, поскольку энергия, изливаемая им на живую материю, чрезмерна, избыточна. Настоящей экономической проблемой, заключает Батай, следует считать не нищету и недостаток, но богатство и избыток. Решение этой проблемы — демонстративное потребление, тотальные поставки агонистического типа, любые виды роскоши и излишества — во всеобщей экономии впервые предстаёт социально-экономической необходимостью. Вся избыточная энергия, неспособная воплотиться в рост организма или группы, если не будет растрачена, приведёт к «ожирению» и последующему взрыву или к застою, деградации, а затем распаду и гибели. Когда система не способна превратить избыток в рост, прибыль теряется, но если она не способна также и деятельно растратить избыток, наступает катастрофа, крах системы. Соединив мифологемы традиционной политической экономии с внеэкономическими теориями экономии, Батай сформулировал экономически обусловленный вариант теории социальной организации, которая была применена им самим к исследованию общества, а впоследствии широко использовалась многими философами и социальными теоретиками (Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, П. Бурдьё и другие).

Деррида, Ж. Бодрийяр, П. Бурдьё и другие).

Leave A Comment