Побег растения

Contents

- 1 Что такое побег растения

- 2 Признаки побега растения

- 3 Строение побега растения

- 4 Функции побега растения

- 5 Свойства побега растения

- 6 Особенности побега растения

- 7 Типы побегов растения

- 8 Главный побег растения

- 9 Побег боковой

- 10 Побег удлинённый

- 11 Побег укороченный

- 12 Побег вегетативный

- 13 Побег генеративный

- 14 Примеры побегов растений

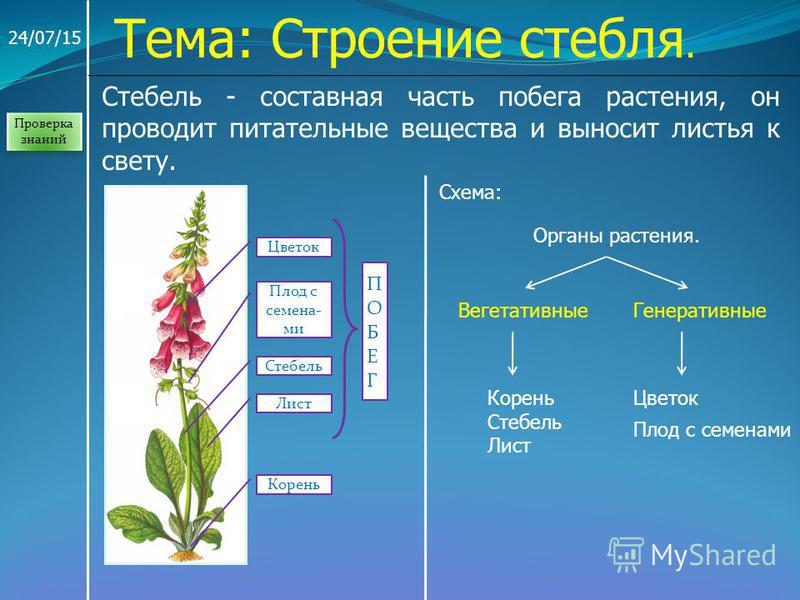

Что такое побег растения

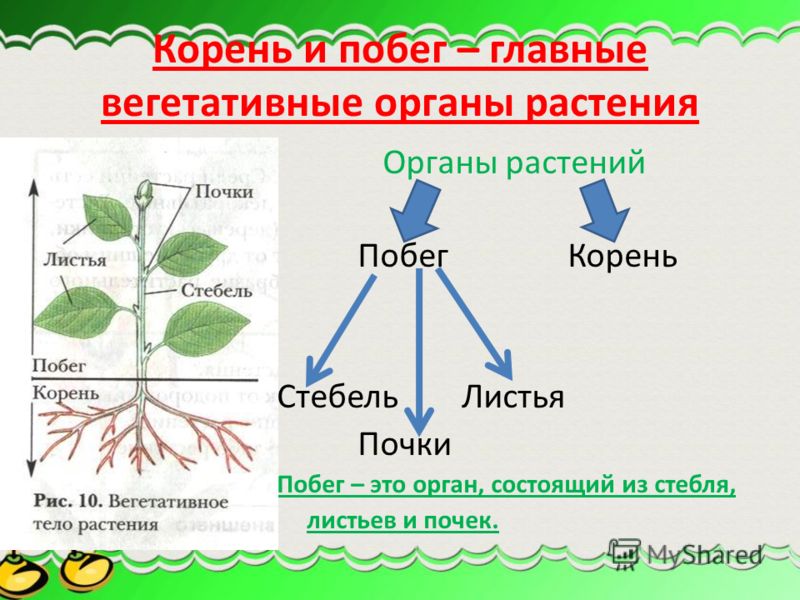

Побег растения, это стебелёк, на котором есть листочки и почки. Они образуют все вместе одну главную часть у растения, называемую побегом, формирующуюся из зародышевой почки.

Стоит подчеркнуть то, что побеги у многих из растений сформировались, когда они переселились из воды на землю. Растения водяные расположены прямо из-за поддержки воды, а воздух не может их удержать в этом состоянии. Поэтому эти формы жизни захотели приобрести какую-то опору, и у них появился побег.

Потом у них выросли и развились корни. Растения заселили почти всю территорию земли. В последующее время у различных сортов побеги подвергались изменениям, появлялись новейшие виды, менялась величина растений. Однако при этом побег продолжал выполнять роль опорной детали у всех растений.

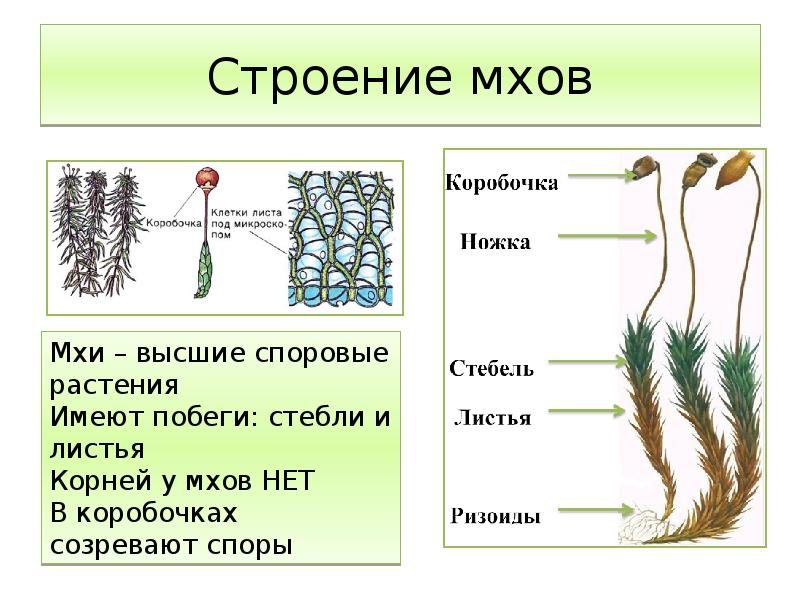

В настоящее время побегов нет у самых простейших разновидностей организмов. Это мхи, лишайники, водоросли.

Признаки побега растения

Побегу присущи следующие черты:

1) Лучевое соответствие, многоразовое повторение одинаковых составляющих, то есть повторение по порядку на всём протяжении участка, узла и после него расположенного ниже междоузлия;

2) Рост происходит непрерывно, закладываются новейшие части в результате активности вставочной, верхушечной, а также боковых образовательных систем.

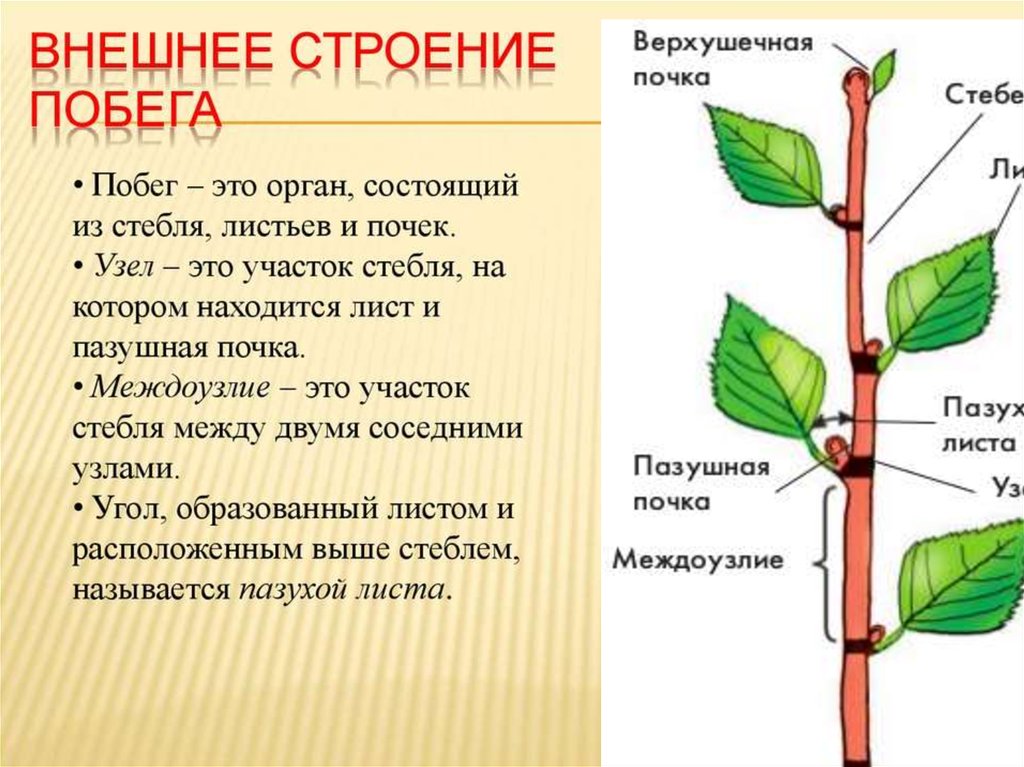

Строение побега растения

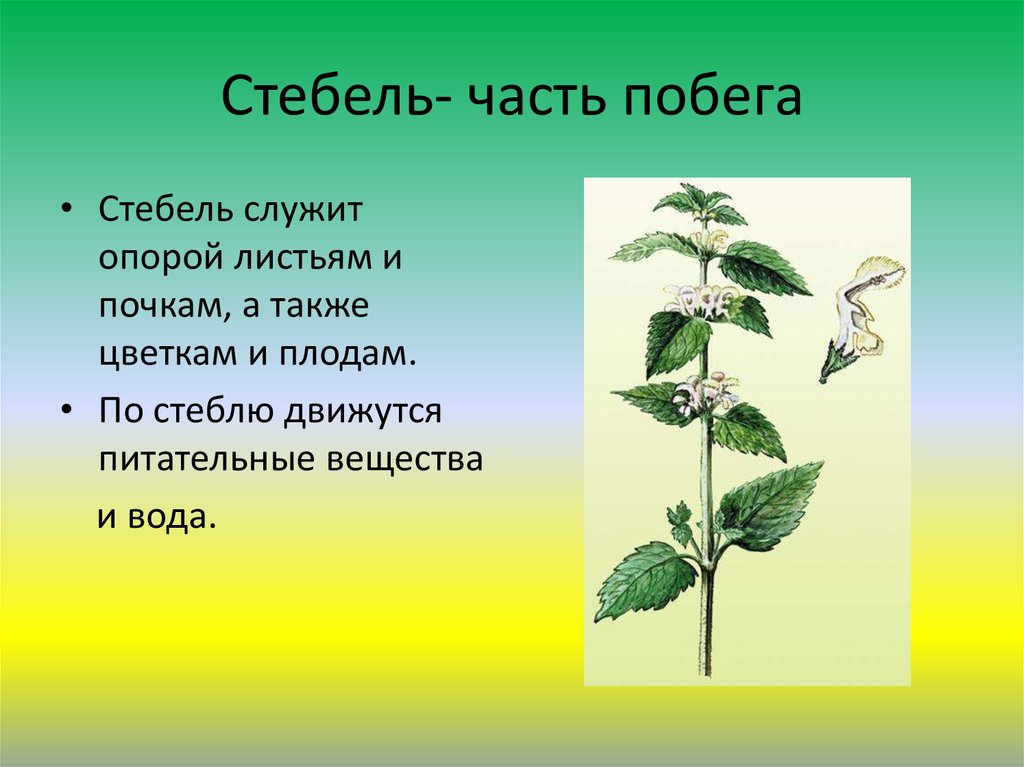

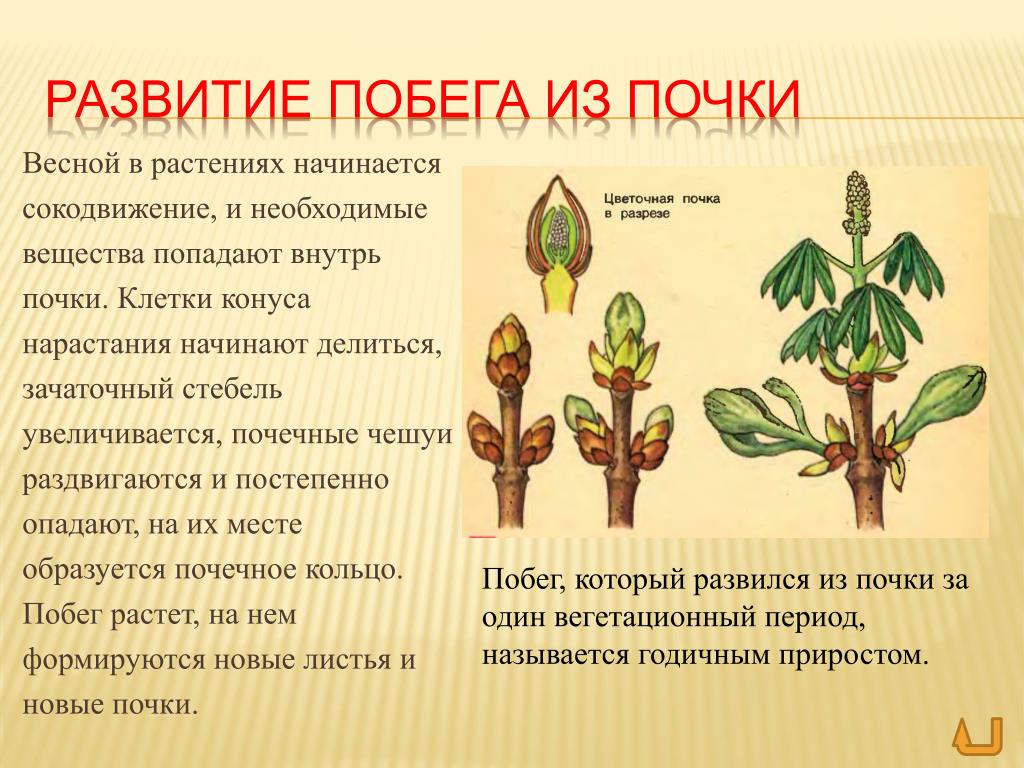

Стебелёк представляет собой главный орган побегов растений. У однолетних организмов он растёт только 1 сезон. Если растение многолетнее, то у него каждый год старые стебли отмирают, а вместо них отрастают молодые.

У однолетних организмов он растёт только 1 сезон. Если растение многолетнее, то у него каждый год старые стебли отмирают, а вместо них отрастают молодые.

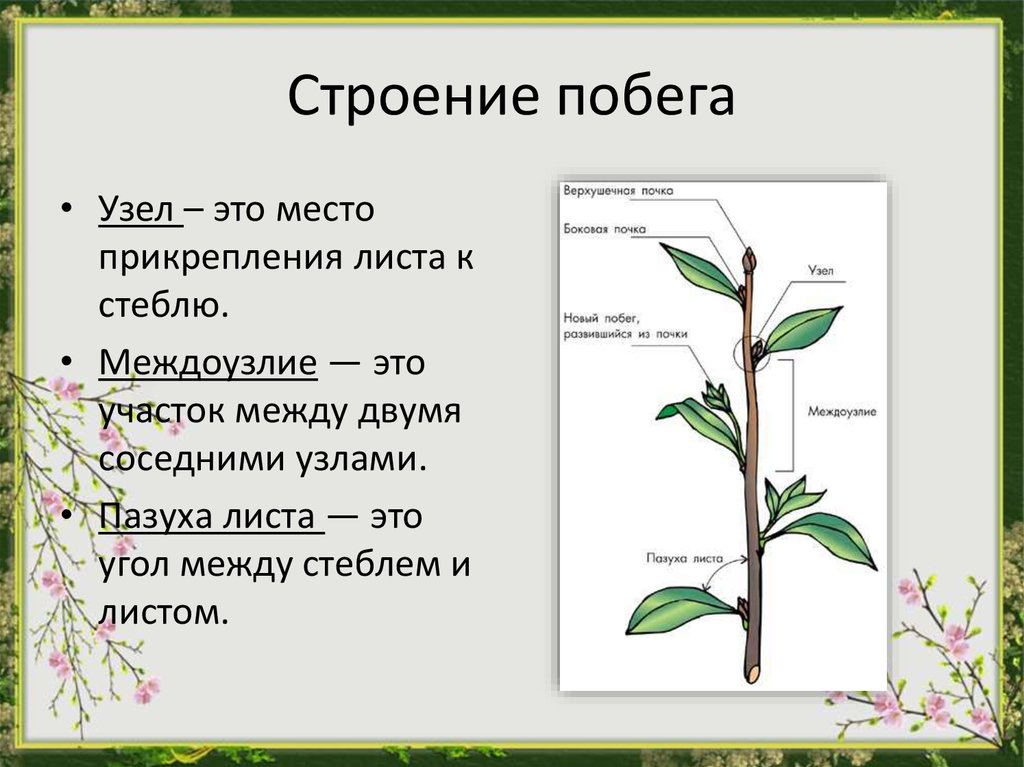

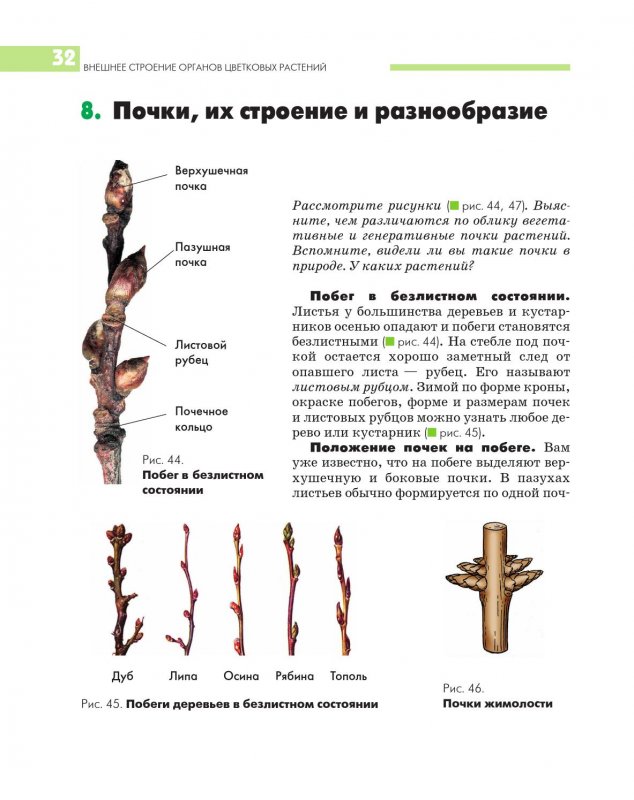

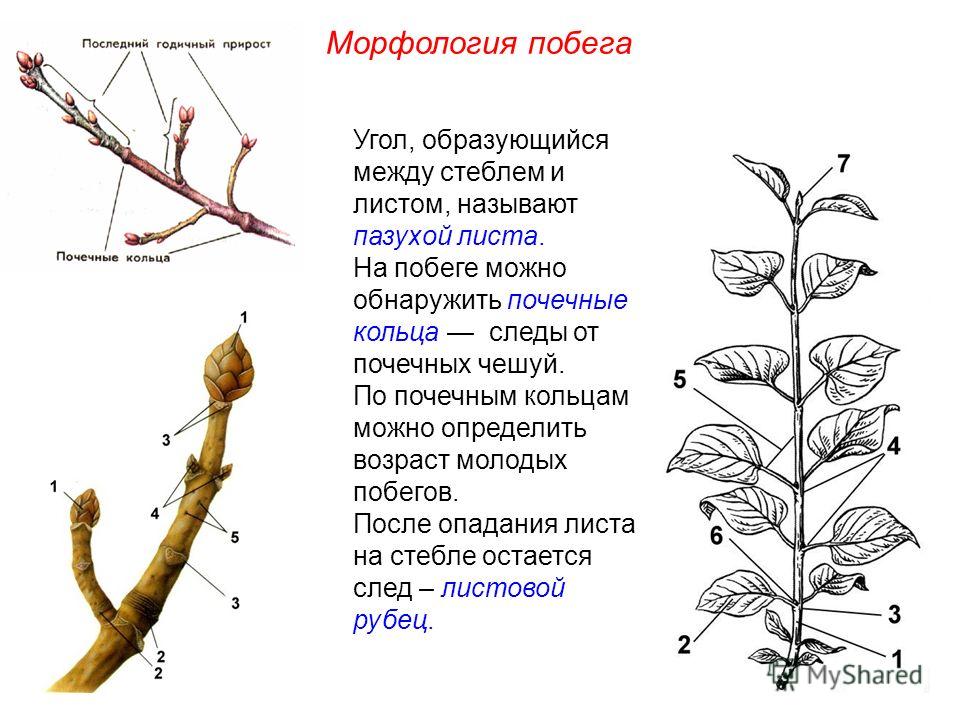

Кустарники и деревья растут на протяжении многих лет. Они постепенно твердеют и обрастают прочной корой. Стебель дерева именуют стволом. Точки, где к стеблю присоединяются листочки, именуют узлами стеблевыми, а места на побеге посреди узлов – это междоузлия.

В зависимости от вида узлов и междоузлий можно выделить стебли многогранные, цилиндрические (самые распространенные), уплощенные, нитевидные. Впадину, которую образуют побег и растущий из него лист, называют пазухой листовой. На конце стебля часто растёт почка верхушечная. В листовых пазухах заложены почки боковые.

Процесс роста и развития растений невозможен без формирования боковых отростков, что именуют ветвлением. У различных видов растений стебли ветвятся неодинаково. Они обладают разной длиной. Многие сорта таких цветов, как орхидеи могут быть от одного миллиметра в длину.

Функции побега растения

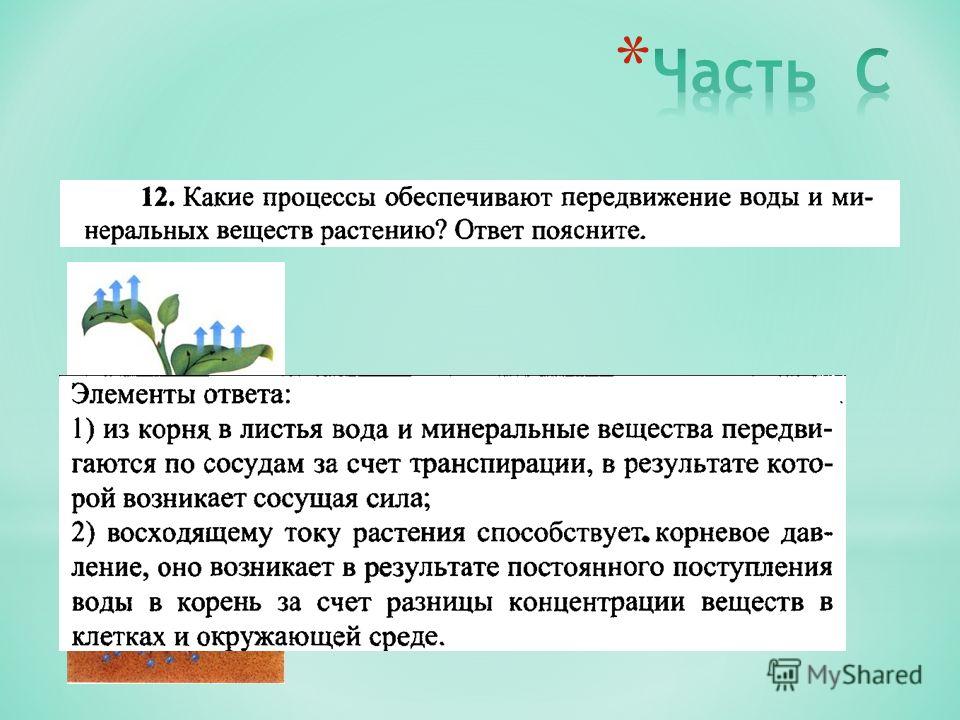

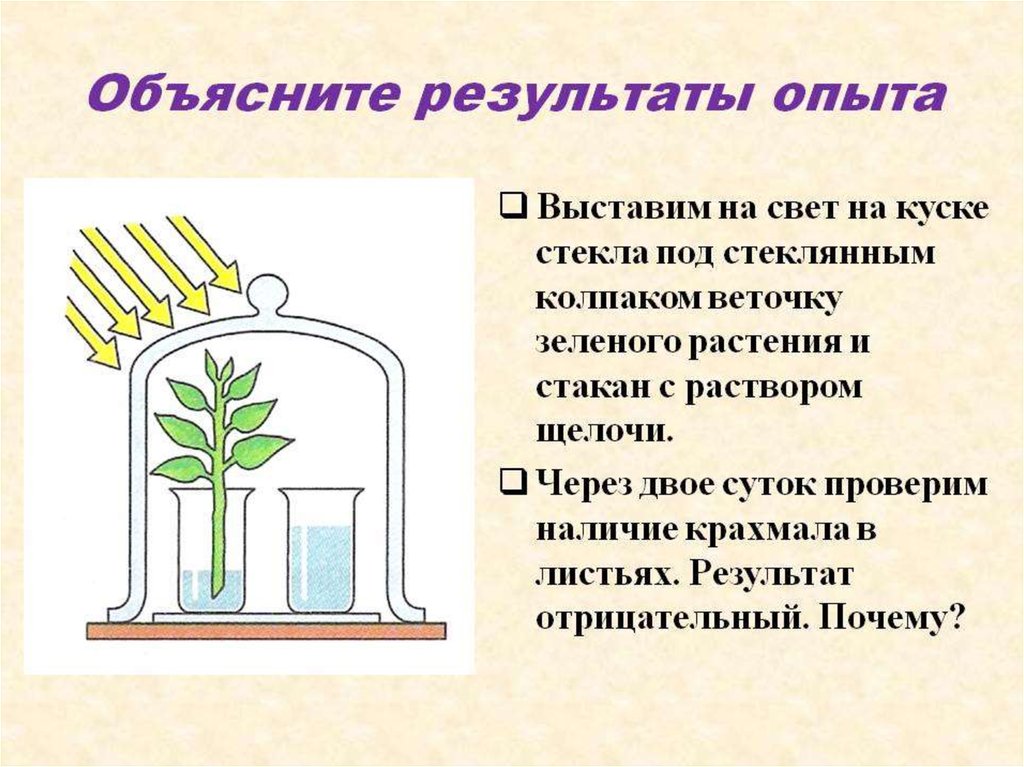

Наиглавнейшая роль, которую выполняют побеги – это фотосинтез. При этом поглощаются световые кванты. Такой процесс становится гораздо проще при увеличении места контакта стеблей со световыми лучами. В результате многие растения в полной мере хотят обрести такую позицию, при которой данная процедура будет проходить плодотворно.

Дополнительными функциями растительных побегов также являются:

— движение полезных элементов внутри растения;

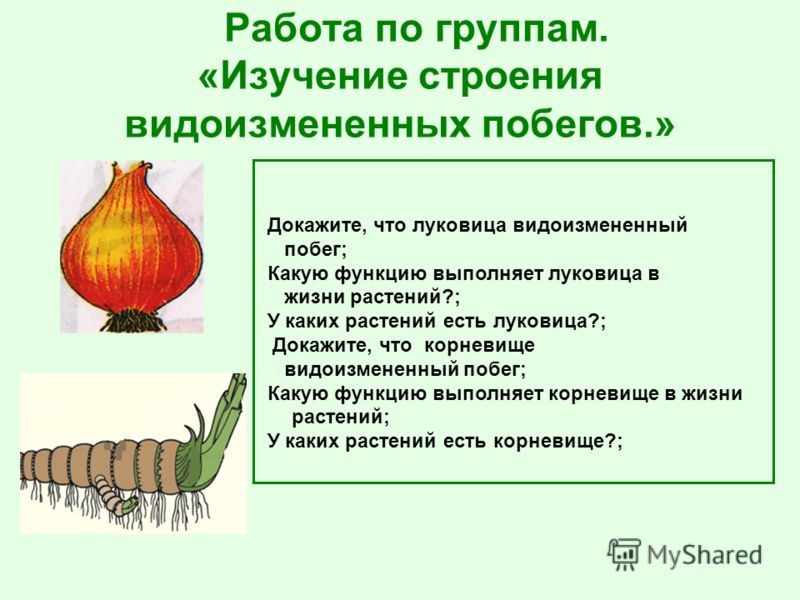

— побеги изменившие свой внешний вид запасают множество полезных субстанций, например, картофель;

Свойства побега растения

Разница между корнем и побегом в том, что у побегов есть листья, а у корней их нет. На всём протяжении стебля происходит повторение междоузлий и узлов. В связи с этим, стебель обладает метамерным устройством. Метамерами, то есть элементами повторяющимися, у побегов считаются узлы вместе с листами, пазушными почками, междоузлиями расположенными ниже.

Метамерами, то есть элементами повторяющимися, у побегов считаются узлы вместе с листами, пазушными почками, междоузлиями расположенными ниже.

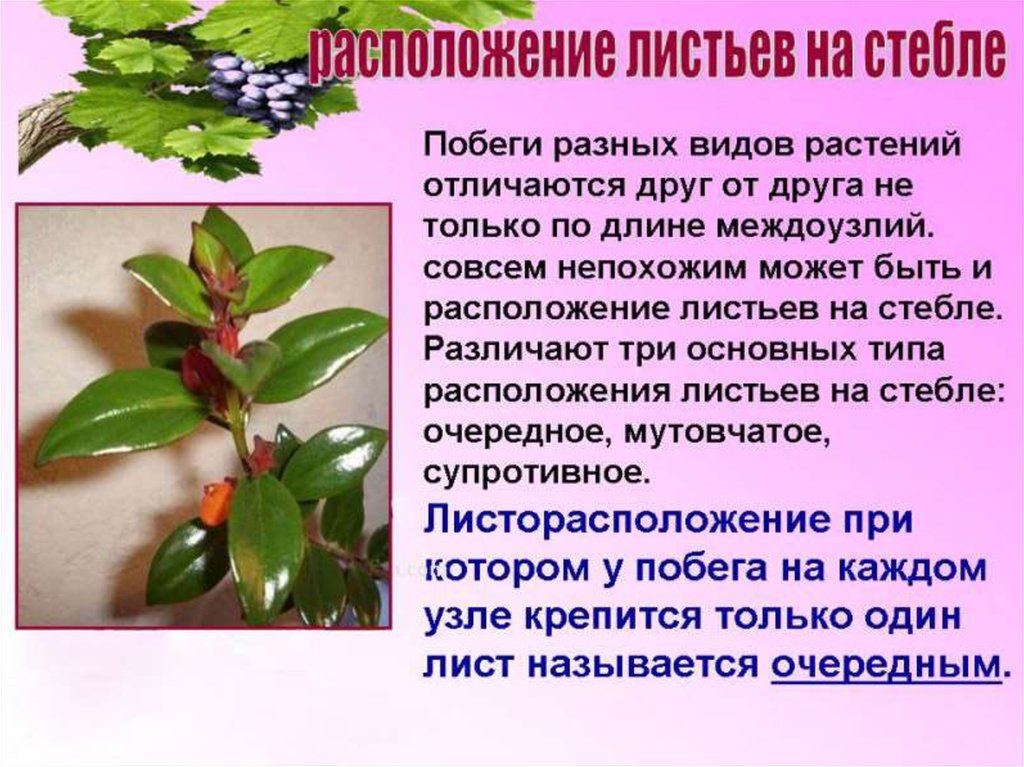

У многих стеблей осуществляется кущение и ветвление. Ветвлением называется формирование побегов боковых из почек пазушных. Очень разветвлённая форма образуется, если один («родительский») стебель обрастает боковыми, на которых вырастают другие боковые побеги и так до бесконечности. Вследствие этого, растениями завоёвывается большая территория в воздушном пространстве. Кущение представляет собой ветвление.

При нём большие побеги сбоку растут от нижайших почек, которые находятся у самой земли либо в земле. В конечном итоге при кущении образуются широкие кусты. Старые громадные кусты, которые растут в течение многих лет, именуют дерновинами. Разное листорасположение свойственно побегам. Оно бывает супротивное, очередное, мутовчатое.

При супротивном листочки отрастают в количестве двух от одного узла, то есть два листа друг напротив друга, к примеру, сирень, клён.

Мутовчатое расположение листьев характерно для растений, у которых развиваются из одного узла три, а также больше листочков. Примерами являются олеандр, элодея.

Особенности побега растения

Отличительной чертой побега от корня, является, что он растёт вверх в воздух над землёй.

1)Побег вегетативный состоит из 3-х связанных между собой частей: стебельков, характерных для стволов деревьев, почек и листьев.

2)На генеративном или цветоносном побеге есть ещё также цветочки.

Типы побегов растения

1) Вид вегетативных побегов остаётся неизменным. Их частями являются стебель, почки, листья. Основной их функцией можно считать питание воздушное, чем обеспечивается ход фотосинтеза.

2) Так как генеративные стебли считаются видоизмененными, то процедура фотосинтеза в них не проходит, обычно. Но им присуще формирование спорангий, главной их задачей является осуществление репродукции.

Но им присуще формирование спорангий, главной их задачей является осуществление репродукции.

3) Генеративно-вегетативный побег, то есть маленько трансформированный. У него есть стебель, листья, почки, а также соцветия или цветы в одно время. Таким образом, он выполняет две вышеописанные функции, одновременно. Чаще всего побег, где осуществляется формирование цветков, именуют «цветоносом».

4) Многообразие побегов в зависимости от направления произрастания:

— Побеги приподнимающиеся первое время осуществляют свой рост в горизонтальном положении, затем поднимаются вертикально. Примерами являются черноголовка, очитка.

— Прямостоячие побеги растут вертикально. Они есть у деревьев, кустарников, у таких трав, как ромашка, подсолнечник, колокольчик, крапива, гладиолус.

— Стелющиеся или лежачие побеги вырастают очень слабыми и длинными. У них нет каких-либо добавочных опор, поэтому они лежат на земле, например, огурец, тыква, горец птичий, мокрица.

— Побеги ползучие имеют схожесть с лежачими, но от них растут дополнительные корешки. Они прикрепляют их дополнительно к почве, то есть укореняют. Например, к ним относятся будра, земляника, ползучий клевер.

— Вьющиеся побеги растут вверх, и их верхушки совершают кольцевой, спиралевидный рост. Тонюсеньким стебелькам требуется на что-то опираться, иначе побеги становятся лежачими. Например, фасоль, вьюнок.

— Побеги лазящие удерживаются на разных видах опор с помощью своих гибких усов. Усики образуются по-разному. Когда видоизменяется лист, формируются усы горошка, гороха, барбариса. При изменении формы побега вырастают усики у винограда, огурца, а также боярышниковые колючки, которые тоже представляют собой видоизменение побега.

— Побеги цепляющиеся наблюдаются у растений с побегами, от которых отрастают коротенькие дополнительные корешки. С помощью них побеги прикрепляются к скалам, домам. К ним относят виноград, плющ. У такого растения, как виноград, имеются усики и дополнительные корешки.

К лианам относятся растения, у которых лазящие, вьющиеся, цепляющиеся побеги. Они обычно растут и развиваются в тропиках. Это достаточно сильные стебли, обвивающие деревья, стремящиеся по направлению к свету из самых нижних отделов непроходимой лесной чащи.

— Побеги подземные

У этого типа побегов листочки располагаются под толщей почвы. Они представляют собой маленькие чешуйки, не имеющие цвета.

Побеги бывают розовыми, бесцветными, буроватыми. Есть множество корней придаточных, ветвящихся в различные стороны от основного побега. Роль подземные побеги выполняют следующую – сбережение почек под поверхностью земли, снега.

Это запасающие питательные вещества органы.

У побегов подземных листочки чаще всего отсыхают, появляются шрамы в узлах. У них формируются почки сбоку в области пазух листов.

Подземный побег может заканчиваться верхушечной почкой.

У Корня нет узлов и почки верхушечной.

Корень может сформировать придаточные почки.

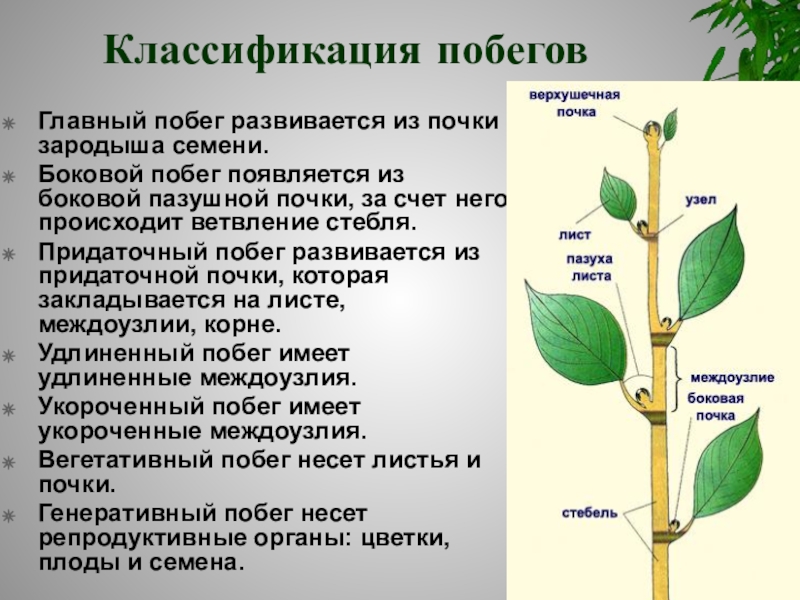

Главный побег растения

Самые первые побеги называются основными побегами, то есть побегами 1-го порядка. Их зарождение происходит посредством зачаточного стебля, который заканчивается почкой, формирующей остальные образовательные ткани. Такая почечка является верхушечной. При её сохранении побег будет расти в высоту. Со временем произойдёт образование новых побегов.

Побег боковой

Наряду с почкой верхушечной, на всём протяжении побега возникают также почки боковые. Растениям, размножающимся семенами, присуще их расположение в листовых пазухах. Они именуются пазушными. Возникновение стеблей боковых совершается посредством почек, находящихся в пазухах боковых.

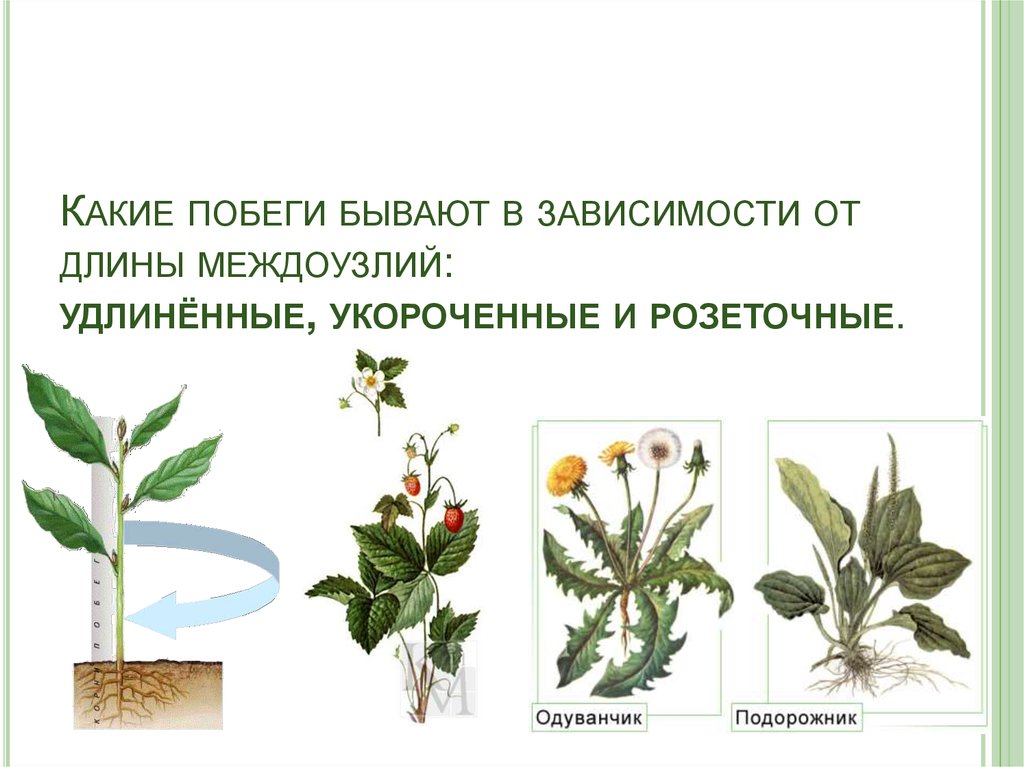

Побег удлинённый

Он имеет очень развитые междоузлия. Такие стебли осуществляют функцию опорных частей кроны. У них часто происходит образование достаточно сформированных листьев.

Побег укороченный

Они обладают короткими междоузлиями. От того, насколько эти побеги развиты, зависит гущина листвы и площадь поверхности синтеза различных питательных веществ. Например, на таких побегах у дерева лиственницы образуется от двадцати до шестидесяти хвоинок. Они характерны для березы, осины. Очень часто побеги укороченные оказываются цветоносными и плодущими, потому что им присуще образование цветков и плодов (груша, яблоня).

От того, насколько эти побеги развиты, зависит гущина листвы и площадь поверхности синтеза различных питательных веществ. Например, на таких побегах у дерева лиственницы образуется от двадцати до шестидесяти хвоинок. Они характерны для березы, осины. Очень часто побеги укороченные оказываются цветоносными и плодущими, потому что им присуще образование цветков и плодов (груша, яблоня).

Побег вегетативный

Такие побеги не обладают генеративными органами, у них нет оси, листочков, почек. В отрасли, которую именуют плодоводством, к побегам вегетативного типа относят конкурирующие, корнепорослевые, волчковые и регенеративные стебли.

Генеративные и вегетативные стебли отличаются тем, что они вырастают за разное количество времени и достигают разного размера. Есть плодовые, например, груша, слива, которые обладают достаточно выраженными различиями. Для других характерны наименее выраженные отличительные черты. Когда завершается листопад, побеги вегетативного вида трансформируются в разные генеративного и вегетативного типа. Это превращение зависит от видов почек, которые расположены внутри них.

Это превращение зависит от видов почек, которые расположены внутри них.

Главное место среди всех вегетативных веток принадлежит волчкам, то есть водяным побегам.

Если мало света, то в гущине крон деревьев формируются очень тонкие, произрастающие в вертикальном положении, молоденькие стебли. Традиционно они возникают на устаревших участках больших веточек из дремавшей, долго не прораставшей почечки.

Обстоятельствами, способствующими формированию волчков, служат:

— дряхление деревьев;

— если растущая выше этой области часть ветки подмёрзла либо повредилась.

По причине неудовлетворительной освещённости, они постепенно оказываются ненужными и зарождают почку с цветком в том случае, когда улучшается обстановка способствующая росту. Из-за этого их необходимо удалять.

Побеги вегетативные способствуют росту добавочной массы. Они отличаются природой и ролями, которые выполняют в древесной кроне.

Побег генеративный

Такой побег представляет собой часть древесной кроны, где закладывается цветковая почка. Он способствует тому, чтобы вырос хороший урожай. Его так назвали из-за того, что именно на нём имеются генеративные почечки, определяющие способность плодоносить.

Он способствует тому, чтобы вырос хороший урожай. Его так назвали из-за того, что именно на нём имеются генеративные почечки, определяющие способность плодоносить.

К ним можно отнести:

1) Кольчатку — это наиболее коротенькая ветвь, имеющая возраст один год и обладающая размером до двух или трёх сантиметров. Она тонкая и листовые, либо цветковые почки образуются у неё в одном экземпляре;

2) Прутик плодовый. Это хрупкая, согнутая внизу ветвь, возрастом 1 год, имеющая длину больше пятнадцати сантиметров, и у которой наверху есть цветковая почка;

3) Можно также приплюсовать сюда копьецо. Копьецом называется короткая ветвь, растущая сбоку, не имеющая извилин, которая суживается в верхней части. Её длина от пяти до пятнадцати сантиметров, и есть цветковая почка;

4) Шпорцы. Это коротенькие образования с плодами, длина которых от половины до десяти сантиметров;

5) Мутовки. Это коротенькие образования с плодами. Их длина составляет около трёх сантиметров, и у них имеются почки в верхней части;

6) Плодушки. Это стебли возрастом от двух до трёх лет, которые один раз плодоносили.

Это стебли возрастом от двух до трёх лет, которые один раз плодоносили.

Цветоносным или генеративным именуется стебель, где растут цветочки либо соцветия, и затем в дальнейшем плодовые образования. Он вырастает из почечки генеративной, которая имеет зародыши цветков, а также соцветий. Стебли генеративные иногда имеют большие различия с вегетативными.

Примерами являются семечковые, а также косточковые плодовые виды. Но могут и вообще иметь достаточно малое количество отличий. Примеры: жимолость, актинидия.

В зависимости от того, как соотносятся цветоносная и вегетативная зоны можно выделить:

— Цветоносный неспециализированный стебель, характеризующийся тем, что у него очень преобладает зона вегетативная, а также тем, что достаточно поздно цветёт при уже распустившихся листьях. Данный вид стеблей отличает лимонник, жимолость;

— У цветоносного полу-специализированного стебля есть такое отличительное свойство, как выраженность вегетативной области, расположение цветочков, либо соцветий, на верхушке, образование цветков, когда уже есть листья. Цветение начинается наряду с распусканием листочков либо незадолго до него. Такой формой побегов обладают калина, арония;

Цветение начинается наряду с распусканием листочков либо незадолго до него. Такой формой побегов обладают калина, арония;

— Цветоносный специализированный стебель. У него имеется уменьшенная зона вегетативная. Это расположенный одиночно побег либо соцветие. Они осуществляют цветение рано, когда ещё нет листьев. Это приводит к большим повреждениям цветоносов заморозками.

Данный вид стеблей характерен для сливы, вишни.

Плодовые сумочки у них представлены в виде утолщённых формирований на плодовой веточке, копьеце, которые служат для образования плодов. Когда просыпается почечка цветковая, появляется бугорок, похожий на сумочку. От неё иногда растут добавочные стебли, имеющие форму кольчаток, копьец. Каждый год они становятся больше, осуществляется превращение в плодушки.

Примеры побегов растений

Удлинённые побеги у вербы, тюльпана.

Укороченные – у подорожника, яблони.

Прямостоячими побегами обладают тополь, подсолнечник.

Приподнимающиеся – лапчатка метельчатая, сабельник болотный.

Лазающие у гороха, винограда.

Стелющиеся – клюква, лапчатка гусиная.

Вьющиеся – вьюнок полевой, хмель.

Ползучие побеги у земляники, живучки ползучей.

Побеги довольно разнообразны. Они играют огромную роль в жизни каждого растения. Но их основная цель – это обеспечение растений питательными веществами.

Click to rate this post!

[Total: 0 Average: 0]

Программа по биологии

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В БАКАЛАВРИАТ

Процедура проведения вступительного испытания

1. Вступительное испытание проводится в соответствии с действующими Правилами приема в бакалавриат и специалитет и Положением о порядке проведения вступительных испытаний МФТИ.

2. Вступительное испытание по биологии проводится с совмещением письменной и устной форм.

3. Вступительное испытание состоит из трех частей.

4. Первая часть вступительного испытания – тестирование с выбором варианта ответа. Длительность первой части – 45 минут.

5. Во второй части вступительного испытания поступающим необходимо решить предложенные задачи и дать краткие ответы на предложенные вопросы. Длительность второй части – 1 час.

6. Третья часть вступительного испытания – устный опрос по задачам и программе вступительного испытания. Длительность третьей части не более 1 часа, 15 минут из которого отведено на подготовку ответа. В этой части вступительного испытания абитуриенту может быть предложено проиллюстрировать ответ рисунком, в данном случае продолжительность может быть увеличена на 5 минут.

Общие указания

На экзамене по биологии поступающий должен показать:

1. знание основных понятий и закономерностей, описывающих строение, жизнь и развитие живых организмов;

2. знание строения и жизни растений, животных, человека, основных групп растений и животных;

3. умение обосновывать выводы, оперировать понятиями при объяснении явлений природы с приведением примеров из практической деятельности человека.

умение обосновывать выводы, оперировать понятиями при объяснении явлений природы с приведением примеров из практической деятельности человека.

Программа вступительного испытания

I. Растения

Ботаника — наука о растениях. Цветковое растение и его строение.

Семя. Строение семян (на примере двудольного и однодольного растений). Состав семян. Условия прорастания семян. Дыхание семян. Питание и рост проростка. Время посева и глубина заделки семян.

Корень. Развитие корня из зародышевого корешка. Виды корней. Типы корневых систем (стержневая и мочковатая).

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Зона корня. Рост корня. Понятие ткани. Поглощение корнями воды и минеральных солей, необходимых растению. Удобрения. Дыхание корня. Видоизменения корня. Значение корня для жизни растения.

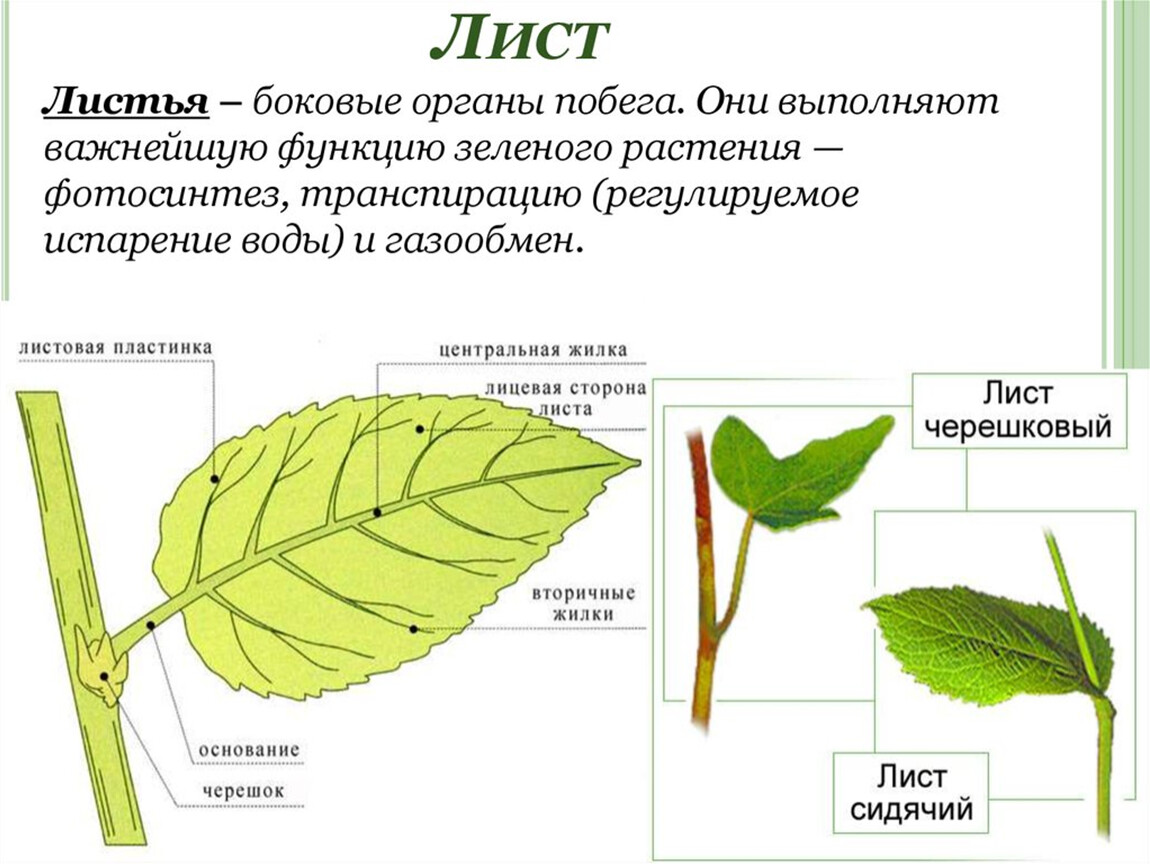

Лист. Внешнее строение листа. Особенности внутреннего строения листа в связи с его функциями, кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки. Дыхание листьев. Фотосинтез. Испарение воды листьями. Значение листьев в жизни растений. Роль зеленых растений в природе и жизни человека.

Дыхание листьев. Фотосинтез. Испарение воды листьями. Значение листьев в жизни растений. Роль зеленых растений в природе и жизни человека.

Стебель. Понятие о побеге. Почки вегетативные и цветочные, их строение и расположение на стебле. Развитие побега из почки. Рост стебля в длину. Ветвление стебля. Формирование кроны. Внутреннее строение древесного стебля в связи с его функциями: кора, камбий, древесина, сердцевина. Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Передвижение минеральных и органических веществ по стеблю. Значение стебля. Видоизмененные побеги: корневища, клубень, луковица, их строение, биологическое и хозяйственное значение.

Вегетативное размножение цветковых растений. Размножение растений посредством побегов, корней, листьев в природе и растениеводстве (видоизмененными побегами, стеблевыми и корневыми черенками, отводками, делением куста, прививкой). Биологическое и хозяйственное значение вегетативного размножения.

Цветок и плод. Строение цветка: цветоножка, цветоложе, околоцветник (чашечка и венчик), тычинки, пестик или пестики. Строение тычинки и пестика. Соцветия и их биологическое значение. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. Самоопыление. Оплодотворение. Образование семян и плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека.

Строение цветка: цветоножка, цветоложе, околоцветник (чашечка и венчик), тычинки, пестик или пестики. Строение тычинки и пестика. Соцветия и их биологическое значение. Перекрестное опыление насекомыми, ветром. Самоопыление. Оплодотворение. Образование семян и плодов. Значение цветков, плодов и семян в природе и жизни человека.

Растение и окружающая среда. Взаимосвязь органов. Основные жизненные функции растительного организма и его взаимосвязь со средой обитания.

Классификация цветковых растений. Многообразие дикорастущих и культурных цветковых растений и их классификация. Элементарные понятия о систематических (таксономических) категориях — вид, род, семейство, класс. Значение международных названий растений.

Класс двудольных растений. Семейство крестоцветных, розоцветных, бобовых, пасленовых, сложноцветных.

Класс однодольных растений. Семейство злаков, семейство лилейных.

Отличительные признаки растений основных семейств; их биологические особенности и народнохозяйственное значение. Типичные культурные и дикорастущие растения этих семейств. Влияние хозяйственной деятельности на видовое многообразие цветковых растений.

Типичные культурные и дикорастущие растения этих семейств. Влияние хозяйственной деятельности на видовое многообразие цветковых растений.

Основные группы растений. Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных водорослей (хламидомонада, плеврококк, хлорелла). Размножение водорослей. Нитчатые водоросли. Значение водорослей в природе и хозяйстве.

Мхи. Зеленые мхи. Строение и размножение кукушкина льна. Мох сфагнум, особенности его строения. Образование торфа, его значение.

Хвощ. Плаун. Папоротник. Строение и размножение.

Голосеменные. Строение и размножение голосеменных (на примере сосны и ели). Распространение хвойных, их значение в природе, в народном хозяйстве.

Покрытосеменные (цветковые). Приспособленность покрытосеменных к различным условиям жизни на Земле и господство в современной флоре.

Влияние хозяйственной деятельности человека на видовое многообразие растений. Охрана растений.

Развитие растительного мира на Земле. Основные этапы исторического развития и усложнения растительного мира на Земле. Создание культурных растений человеком. Достижения российских ученых в выведении новых сортов растений.

Основные этапы исторического развития и усложнения растительного мира на Земле. Создание культурных растений человеком. Достижения российских ученых в выведении новых сортов растений.

Бактерии, грибы, лишайники. Бактерии. Строение и жизнедеятельность бактерий. Распространение бактерий в воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль бактерий в природе, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Болезнетворные бактерии и борьба с ними.

Грибы. Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы, их строение, питание, размножение. Условия жизни грибов в лесу. Съедобные и ядовитые грибы. Плесневые грибы. Дрожжи. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений. Роль грибов в природе и хозяйстве.

Лишайники. Строение лишайника. Симбиоз. Питание. Размножение. Роль лишайника в природе и хозяйстве.

II. Животные

Зоология — наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. Сходство и отличие животных и растений. Классификация животных.

Одноклеточные. Общая характеристика. Обыкновенная амеба. Среда обитания. Движение. Питание. Дыхание. Выделение. Размножение. Инцистирование.

Зеленая эвглена — одноклеточный организм с признаками животного и растения.

Инфузория-туфелька. Особенности строения и процессов жизнедеятельности.

Многообразие и значение одноклеточных. Малярийный паразит — возбудитель малярии. Ликвидация малярии как массового заболевания.

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Пресноводный полип — гидра. Среда обитания и внешнее строение. Лучевая симметрия. Внутреннее строение (двуслойность, разнообразие клеток). Питание. Дыхание. Нервная система. Рефлекс. Регенерация. Размножение вегетативное и половое.

Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Строение на примере планарии – мускулатура, питание, дыхание, выделение, нервная система, размножение. Регенерация. Жизненный цикл основных представителей классов сосальщики и ленточные черви.

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Внешнее строение. Полость тела. Питание. Размножение и развитие. Многообразие паразитических червей и борьба с ними.

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Среда обитания. Внешнее строение. Ткани. Кожно-мускульный мешок. Полость тела. Системы органов пищеварения, кровообращения, выделения. Процессы жизнедеятельности. Нервная система. Регенерация. Размножение.

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Класс двустворчатые на примере беззубки, класс брюхоногие на примере виноградной улитки. Класс головоногие на примере кальмара. .

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Класс Ракообразные. Речной рак. Среда обитания. Внешнее строение. Размножение. Внутреннее строение. Пищеварительная, кровеносная и дыхательная системы. Органы выделения. Питание, дыхание, выделение. Особенности процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств.

Класс Паукообразные. Паук-крестовик. Среда обитания. Внешнее строение. Ловчая сеть, ее устройство и значение. Питание, дыхание, размножение. Роль клещей в природе и их практическое значение. Меры защиты человека от клещей.

Класс Насекомые. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. Процесс жизнедеятельности. Размножение. Типы развития.

Отряды насекомых с полным превращением. Чешуекрылые. Капустная белянка. Тутовый шелкопряд. Шелководство. Двукрылые. Комнатная муха, оводы. Перепончатокрылые. Медоносная пчела и муравьи. Инстинкт. Отряд насекомых с неполным превращением. Прямокрылые. Перелетная саранча — опасный вредитель сельского хозяйства. Роль насекомых в природе, их практическое значение.

Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Класс Ланцетники. Ланцетник — низшее хордовое животное. Среда обитания. Внешнее строение. Хорда. Особенности внутреннего строения. Сходство ланцетников с позвоночными и беспозвоночными.

Класс Рыбы. Общая характеристика класса. Речной окунь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Пищеварительная, кровеносная, дыхательная системы. Плавательный пузырь. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Многообразие рыб. Отряды рыб: акулы, осетровые, сельдеобразные, карпообразные, кистеперые. Хозяйственное значение рыб. Промысел рыб. Искусственное разведение рыб. Прудовое хозяйство. Влияние деятельности человека на численность рыб.

Речной окунь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Пищеварительная, кровеносная, дыхательная системы. Плавательный пузырь. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Многообразие рыб. Отряды рыб: акулы, осетровые, сельдеобразные, карпообразные, кистеперые. Хозяйственное значение рыб. Промысел рыб. Искусственное разведение рыб. Прудовое хозяйство. Влияние деятельности человека на численность рыб.

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. Особенности среды обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Особенности строения внутренних органов и процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Размножение и развитие. Многообразие земноводных и их значение. Происхождение земноводных.

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда обитания. Внешнее строение. Особенности внутреннего строения. Размножение. Регенерация. Многообразие современных пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение пресмыкающихся.

Древние пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение пресмыкающихся.

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Среда обитания. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полость тела. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Сезонные явления в жизни птиц, гнездование, кочевки и перелеты. Происхождение птиц. Приспособленность птиц к различным средам обитания. Роль птиц в природе и их значение в жизни человека.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Домашняя собака. Внешнее строение. Скелет и мускулатура. Полости тела. Система органов. Нервная система и органы чувств. Поведение. Размножение и развитие. Забота о потомстве. Отряды млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Рукокрылые: летучие мыши. Грызуны. Хищные: собачьи, кошачьи. Ластоногие. Китообразные. Парнокопытные. Особенности строения пищеварительной системы жвачных. Породы крупного рогатого скота. Кабан. Домашние свиньи. Непарнокопытные. Дикая лошадь.. Приматы. Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Влияние деятельности человека на численность и видовое многообразие млекопитающих, их охрана.

Кабан. Домашние свиньи. Непарнокопытные. Дикая лошадь.. Приматы. Роль млекопитающих в природе и в жизни человека. Влияние деятельности человека на численность и видовое многообразие млекопитающих, их охрана.

III. Человек и его здоровье

Анатомия, физиология и гигиена человека — науки, изучающие строение и функции организма человека и условия сохранения его здоровья. Гигиенические аспекты охраны окружающей среды.

Общий обзор организма человека. Общее знакомство с организмом человека (органы и системы органов). Элементарные сведения о строении, функциях и размножении клеток. Рефлекс. Краткие сведения о строении и функциях тканей. Ткани (эпителиальные, соединительные, мышечные и нервная).

Опорно-двигательная система. Значение опорно-двигательной системы. Строение скелета человека. Соединения костей: неподвижные, полуподвижные суставы. Состав, строение (макроскопическое) и рост костей в толщину. Мышцы, их строение и функции. Нервная регуляция деятельности мышц. Движения в суставах. Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц.

Нервная регуляция деятельности мышц. Движения в суставах. Рефлекторная дуга. Работа мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц.

Кровь. Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Относительное постоянство внутренней среды. Состав крови: плазма, форменные элементы. Группы крови. Значение переливания крови. Свертывание крови как защитная реакция. Эритроциты и лейкоциты, их строение и функции. Учение И.И.Мечникова о защитных свойствах крови. Борьба с эпидемиями. Иммунитет.

Кровообращение. Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и работа. Автоматия сердца. Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца. Движение крови по сосудам. Пульс. Кровяное давление. Гигиена сердечно-сосудистой системы.

Дыхание. Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функция. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Понятия о жизненной емкости легких. Понятие о гуморальной и нервной регуляции дыхания. Гигиена дыхания.

Органы дыхания, их строение и функция. Голосовой аппарат. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Понятия о жизненной емкости легких. Понятие о гуморальной и нервной регуляции дыхания. Гигиена дыхания.

Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Пищеварение, ферменты и их роль в пищеварении. Строение органов пищеварения. Пищеварение в полости рта. Глотание. Работы И.П.Павлова по изучению деятельности слюнных желез. Пищеварение в желудке. Понятие о нервно-гуморальной регуляции желудочного сокоотделения. Работы И.П.Павлова по изучению пищеварения в желудке. Печень, поджелудочная железа и их роль в пищеварении. Изменение питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Рациональные подходы к питанию.

Обмен веществ. Водно-солевой, белковый, жировой и углеводный обмен. Распад и окисление органических веществ в клетках. Ферменты. Пластический и энергетический обмен — две стороны единого процесса обмена веществ. Обмен веществ между организмом и окружающей средой. Норма питания. Значение правильного питания. Витамины и их значение для организма.

Норма питания. Значение правильного питания. Витамины и их значение для организма.

Выделение. Органы мочевыделительной системы. Функции почек. Строение почек. Значение выделения продуктов обмена веществ.

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции теплоотдачи. Закаливание организма. Гигиена кожи и одежды.

Нервная система. Значение нервной системы. Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга: продолговатого, среднего, промежуточного, мозжечка. Понятие о вегетативной нервной системе. Большие полушария головного мозга. Значение коры больших полушарий.

Анализаторы. Органы чувств. Значение органов чувств. Анализаторы. Строение и функции органов зрения. Гигиена зрения. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха.

Высшая нервная деятельность. Безусловные и условные рефлексы. Образование и биологическое значение условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности; его сущность. Сознание и мышление человека как функции высших отделов головного мозга. Антинаучность религиозных представлений о душе. Гигиена физического и умственного труда. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на нервную систему.

Роль И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании учения о высшей нервной деятельности; его сущность. Сознание и мышление человека как функции высших отделов головного мозга. Антинаучность религиозных представлений о душе. Гигиена физического и умственного труда. Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на нервную систему.

Железы внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции. Понятие о гормонах. Роль гуморальной регуляции в организме.

Развитие человеческого организма. Воспроизведение организмов. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение. Развитие зародыша человека. Особенности развития детского и юношеского организмов.

IV. Общая биология

Общая биология — предмет об основных закономерностях жизненных явлений. Значение биологии для медицины, сельского хозяйства и других отраслей народного хозяйства.

Эволюционное учение

Краткие сведения о додарвиновском периоде развития биологии. Основные положения эволюционного учения Ч.Дарвина. Значение теории эволюции для развития естествознания.

Основные положения эволюционного учения Ч.Дарвина. Значение теории эволюции для развития естествознания.

Критерии вида. Популяция — единица вида и эволюции. Понятие сорта растений и породы животных.

Движущие силы эволюции: наследственность, борьба за существование, изменчивость, естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в эволюции.

Искусственный отбор и наследственная изменчивость — основа выведения пород домашних животных и сортов культурных растений. Создание новых высокопродуктивных пород животных и сортов растений.

Возникновение приспособлений. Относительный характер приспособленности.

Микроэволюция. Видообразование.

Результаты эволюции: приспособленность организмов, многообразие видов.

Использование теории эволюции в сельскохозяйственной практике и в деле охраны природы.

Развитие органического мира

Доказательства эволюции органического мира. Главные направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация. Соотношение различных направлений эволюции. Биологический прогресс и регресс. Краткая история развития органического мира.

Соотношение различных направлений эволюции. Биологический прогресс и регресс. Краткая история развития органического мира.

Основные ароморфозы в эволюции органического мира.

Основные направления эволюции покрытосеменных, насекомых, птиц и млекопитающих в кайнозойскую эру.

Влияние деятельности человека на многообразие видов, природные сообщества, их охрана.

Происхождение человека

Ч.Дарвин о происхождении человека от животных.

Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.

Древнейшие, древние и ископаемые люди современного типа.

Человеческие расы, их происхождение и единство. Антинаучная, реакционная сущность социального дарвинизма и расизма.

Основы экологии

Предмет и задачи экологии, математическое моделирование в экологии. Экологические факторы. Деятельность человека как экологический фактор. Комплексное воздействие факторов на организм. Ограничивающие факторы. Фотопериодизм. Вид, его экологическая характеристика.

Комплексное воздействие факторов на организм. Ограничивающие факторы. Фотопериодизм. Вид, его экологическая характеристика.

Популяция. Факторы, вызывающие изменение численности популяций, способы ее регулирования.

Рациональное использование видов, сохранение их разнообразия.

Биогеоценоз. Взаимосвязи популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Правило экологической пирамиды. Саморегуляция. Смена биогеоценозов. Агроценозы. Повышение продуктивности агроценозов на основе мелиорации земель, внедрения новых технологий выращивания растений.

Охрана биогеоценозов.

Основы учения о биосфере

Биосфера и ее границы. Биомасса поверхности суши, Мирового океана, почвы. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. В.И.Вернадский о возникновении биосферы.

Основы цитологии

Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица живого. Строение и функция ядра, цитоплазмы и ее основных органоидов. Особенности строения клеток прокариот, эукариот.

Особенности строения клеток прокариот, эукариот.

Содержание химических элементов в клетке. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: липиды, АТФ, биополимеры (углеводы, белки, нуклеиновые кислоты), их роль в клетке. Ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности. Репликация ДНК.

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке и его сущность. Значение АТФ в энергетическом обмене.

Пластический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного синтеза. Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена.

Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности.

Размножение и индивидуальное развитие организмов

Деление клетки, мейоз и оплодотворение — основа размножения и индивидуального развития организмов. Подготовка клетки к делению. Удвоение молекул ДНК. Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и формы.

Половое и бесполое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз. Развитие яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение.

Развитие зародыша (на примере лягушки). Постэмбриональное развитие. Вредное влияние алкоголя и никотина на развитие организма человека.

Возникновение жизни на Земле.

Основы генетики

Основные закономерности наследственности и изменчивости организмов и их цитологические основы.

Предмет, задачи и методы генетики.

Моно- и дигибридное скрещивание. Законы наследственности, установленные Г.Менделем. Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. Гомозигота и гетерозигота. Единообразие первого поколения.

Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. Статистический характер явлений расщепления. Цитологические основы единообразия первого поколения и расщепления признаков во втором поколении. Закон независимого наследования и его цитологические основы.

Сцепленное наследование. Нарушение сцепления. Перекрест хромосом.

Нарушение сцепления. Перекрест хромосом.

Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Генетика пола. Хромосомная теория наследственности.

Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное влияние никотина, алкоголя и других наркотических веществ на наследственность человека.

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности модификационной изменчивости.

Мутации, их причины. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Экспериментальное получение мутаций.

Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. Загрязнение природной среды мутагенами и его последствия.

Генетика и теория эволюции. Генетика популяций. Формы естественного отбора: движущий и стабилизирующий.

Основы селекции

Генетические основы селекции растений, животных и микроорганизмов.

Задачи современной селекции. Н.И. Вавилов о происхождении культурных растений. Значение исходного материала для селекции.

Вавилов о происхождении культурных растений. Значение исходного материала для селекции.

Селекция растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Роль естественного отбора в селекции. Самоопыление перекрестноопыляемых растений. Гетерозис. Полиплодия и отдаленная гибридизация. Достижения селекции растений.

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа наследственных хозяйственно-ценных признаков у животных-производителей. Отдаленная гибридизация домашних животных.

Селекция бактерий, грибов, ее значение для микробиологической промышленности (получение антибиотиков, ферментных препаратов, кормовых дрожжей и др.). Основные направления биотехнологии (микробиологическая промышленность, генная и клеточная инженерия).

Биосфера и научно-технический прогресс

Биосфера в период научно-технического прогресса и здоровье человека. Проблемы окружающей среды: защита от загрязнения, сохранения эталонов и памятников природы, видового разнообразия, биоценозов, ландшафтов.

Литература

1. Мустафин А.Г. Биология. Для выпускников школ и поступающих в вузы. Учебное пособие. Издательство: Кнорус, 2020.

2. Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Давыдов В.В. Биология для поступающих в вузы. Издательство: Феникс, 2017.

Адаптивное значение засухоустойчивости однолетней травы Avena barbata

Сохранить цитату в файл

Формат: Резюме (текст)PubMedPMIDAbstract (текст)CSV

Добавить в коллекции

- Создать новую коллекцию

- Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки

Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

- Моя библиография

Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки

Повторите попытку

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Электронная почта: (изменить)

Который день? Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый рабочий день

Который день? ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

Формат отчета: РезюмеРезюме (текст)АбстрактАбстракт (текст)PubMed

Отправить максимум:

1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

. 2006 декабрь; 60 (12): 2478-89.

Марк Э Шеррард 1 , Хафиз Махерали

Принадлежности

принадлежность

- 1 Кафедра интегративной биологии, Университет Гвельфа, Гвельф, Онтарио N1G 2WI, Канада. [email protected]

- PMID: 17263110

Марк Э. Шеррард и др. Эволюция. 2006 9 декабря0005

. 2006 декабрь; 60 (12): 2478-89.

2006 декабрь; 60 (12): 2478-89.

Авторы

Марк Э Шеррард 1 , Хафиз Махерали

принадлежность

- 1 Кафедра интегративной биологии, Университет Гвельфа, Гвельф, Онтарио N1G 2WI, Канада. [email protected]

- PMID: 17263110

Абстрактный

Засуха сильно влияет на продуктивность растений, предполагая, что ограничение воды повлияло на эволюцию многих физиологических признаков растений. Одной из функциональных стратегий, которую растения используют, чтобы справиться с уменьшением доступности воды, является спасение от засухи. Предполагается, что для видов, избегающих засухи, высокая метаболическая активность (газообмен) и быстрый рост обеспечивают преимущество в приспособленности, поскольку это позволяет растению завершить свой жизненный цикл до наиболее интенсивного периода засухи. Выращивая однолетние травы (Avena barbata) в хорошо поливаемых или ограниченных по воде условиях в теплице, мы напрямую проверили, адаптируются ли высокий фотосинтез, увеличенное раскрытие устьиц и раннее цветение к засухе. Мы измерили фенотипический отбор по мгновенному газообмену и времени цветения, а также основные биохимические признаки, регулирующие фотосинтез. Мы обнаружили сильную селекцию на более раннее цветение в засушливой среде, но не нашли доказательств того, что повышенный фотосинтез был адаптивным к засухе. Скорость фотосинтеза (A) и устьичная проводимость (gs) были адаптивно нейтральными в сухой среде. Повышенная фотосинтетическая способность (Amax) была неадекватной в сухой среде, возможно, из-за затрат на дыхание, связанных с поддержанием избыточной ферментативной и субстратной способности. Не было корреляционного отбора по сочетанию физиологии и времени цветения в засушливой среде, что позволяет предположить, что ускоренное развитие и высокий газообмен, возможно, не должны быть тесно связаны, чтобы способствовать спасению от засухи.

Выращивая однолетние травы (Avena barbata) в хорошо поливаемых или ограниченных по воде условиях в теплице, мы напрямую проверили, адаптируются ли высокий фотосинтез, увеличенное раскрытие устьиц и раннее цветение к засухе. Мы измерили фенотипический отбор по мгновенному газообмену и времени цветения, а также основные биохимические признаки, регулирующие фотосинтез. Мы обнаружили сильную селекцию на более раннее цветение в засушливой среде, но не нашли доказательств того, что повышенный фотосинтез был адаптивным к засухе. Скорость фотосинтеза (A) и устьичная проводимость (gs) были адаптивно нейтральными в сухой среде. Повышенная фотосинтетическая способность (Amax) была неадекватной в сухой среде, возможно, из-за затрат на дыхание, связанных с поддержанием избыточной ферментативной и субстратной способности. Не было корреляционного отбора по сочетанию физиологии и времени цветения в засушливой среде, что позволяет предположить, что ускоренное развитие и высокий газообмен, возможно, не должны быть тесно связаны, чтобы способствовать спасению от засухи. В отличие от этого, был проведен отбор как по высокой фотосинтетической функции (Amax и A), так и по раннему цветению в хорошо обводненной среде. Эти комбинации признаков могли быть предпочтительными, потому что они максимизируют как энергию, так и время, доступные для размножения. Наши результаты показывают, что польза повышенного фотосинтеза для приспособленности растений может быть наиболее сильной при отсутствии стресса от засухи.

В отличие от этого, был проведен отбор как по высокой фотосинтетической функции (Amax и A), так и по раннему цветению в хорошо обводненной среде. Эти комбинации признаков могли быть предпочтительными, потому что они максимизируют как энергию, так и время, доступные для размножения. Наши результаты показывают, что польза повышенного фотосинтеза для приспособленности растений может быть наиболее сильной при отсутствии стресса от засухи.

Похожие статьи

Диффузионные ограничения и метаболические факторы, связанные с ингибированием и восстановлением фотосинтеза после стресса засухи у видов многолетних трав C.

Ху Л., Ван З., Хуан Б. Ху Л. и др. Завод Физиол. 2010 май; 139(1):93-106. doi: 10.1111/j.1399-3054.2010.01350.x. Epub 2010 13 января. Завод Физиол. 2010. PMID: 20070869

Засуха ограничивает фотосинтез С4: устьичные и метаболические ограничения у подвидов С3 и С4 Alloteropsis semialata.

Рипли Б.С., Гилберт М.Э., Ибрагим Д.Г., Осборн К.П. Рипли Б.С. и соавт. J Опытный бот. 2007;58(6):1351-63. дои: 10.1093/jxb/erl302. Epub 2007 24 февраля. J Опытный бот. 2007. PMID: 17322550

Водный стресс изменяет генетическую архитектуру функциональных признаков, связанных с адаптацией к засухе у Avena barbata.

Шеррард М.Э., Махерали Х., Латта Р.Г. Шеррард М.Е. и соавт. Эволюция. 2009 март; 63(3):702-15. doi: 10.1111/j.1558-5646.2008.00580.x. Epub 2008 19 ноября. Эволюция. 2009. PMID: 19054049

Диффузионные и метаболические ограничения фотосинтеза в условиях засухи и засоления у С(3)-растений.

Флексас Дж., Бота Дж., Лорето Ф., Корник Дж.

, Шарки Т.Д.

Флексас Дж. и соавт.

Растение Биол (Штутт). 2004 г., май; 6 (3): 269–79. doi: 10.1055/s-2004-820867.

Растение Биол (Штутт). 2004.

PMID: 15143435

Обзор.

, Шарки Т.Д.

Флексас Дж. и соавт.

Растение Биол (Штутт). 2004 г., май; 6 (3): 269–79. doi: 10.1055/s-2004-820867.

Растение Биол (Штутт). 2004.

PMID: 15143435

Обзор.Критический обзор адаптивной генетической изменчивости атлантического лосося: последствия для сохранения.

Гарсия де Леаниз К., Флеминг И.А., Эйнум С., Верспур Э., Джордан В.К., Консуэгра С., Обин-Хорт Н., Лаюс Д., Летчер Б.Х., Янгсон А.Ф., Уэбб Д.Х., Вёллестад Л.А., Вильянуэва Б., Фергюсон А., Куинн Т.П. . Гарсия де Леаниз С. и др. Biol Rev Camb Philos Soc. 2007 г., май; 82 (2): 173–211. дои: 10.1111/j.1469-185Х.2006.00004.х. Biol Rev Camb Philos Soc. 2007. PMID: 17437557 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

Дефицит воды, доступность азота и их сочетание по-разному влияют на эмиссию цветочного аромата у трех видов Brassicaceae.

Хёфер Р.Дж., Аяссе М., Купплер Дж. Хофер Р.Дж. и соавт. Дж. Хим. Экол. 2022 Декабрь; 48 (11-12): 882-899. doi: 10.1007/s10886-022-01393-z. Epub 2022 16 декабря. Дж. Хим. Экол. 2022. PMID: 36525146 Бесплатная статья ЧВК. Клиническое испытание.

Влияние генетической архитектуры на реакцию риса на селекцию при засухе.

Чалич И., Гроен С.К., Чой Дж.Ю., Джоли-Лопес З., Хаманн Э., Нативидад М.А., Дорф К., Кабрал КЛУ, Торрес Р.О., Вергара Г.В., Генри А., Пуругганан М.Д., Фрэнкс С.Дж. Чалич И. и др. Приложение Эвол. 2022 6 июня; 15 (10): 1670-1690. doi: 10.1111/eva.13419. Электронная коллекция 2022 окт. Приложение Эвол. 2022. PMID: 36330294 Бесплатная статья ЧВК.

Перекрестные помехи между этиленом и абсцизовой кислотой при изменении содержания влаги в почве раскрывают новую роль 1-аминоциклопропан-1-карбоксилата в регуляции цветения кофе.

Лопес М.Е., Сильва Сантос И., Маркес Гутьеррес Р., Харамильо Меса А., Кардон Х.М., Эспиндола Лима Х.М., Алмейда Лима А., Чалфун-Джуниор А. Лопес М.Е. и соавт. Фронт завод науч. 2022 6 апр;13:824948. doi: 10.3389/fpls.2022.824948. Электронная коллекция 2022. Фронт завод науч. 2022. PMID: 35463406 Бесплатная статья ЧВК.

Транскриптомный анализ взаимодействия между индукцией FLOWERING LOCUS T и фотопериодической передачей сигналов в ответ на космический полет.

Ван Л., Се Дж., Моу С., Цзяо Й., Доу Й., Чжэн Х. Ван Л. и др. Front Cell Dev Biol. 2022 1; 9 февраля:813246. doi: 10.3389/fcell.2021.813246. Электронная коллекция 2021. Front Cell Dev Biol. 2022. PMID: 35178402 Бесплатная статья ЧВК.

Фотопериод: обработка и вызывание стресса у растений.

Робер В.М., Шмюллинг Т., Кортлевен А. Робер В.М. и соавт. Фронт завод науч. 2022 25 января; 12:781988. doi: 10.3389/fpls.2021.781988. Электронная коллекция 2021. Фронт завод науч. 2022. PMID: 35145532 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Процитируйте

Формат: ААД АПА МДА НЛМ

Отправить по телефону

Как растения справляются с засушливыми днями? · Границы для молодых умов

Abstract

Растения регулярно сталкиваются с засушливыми условиями. Недостаток воды представляет серьезную угрозу способности растения расти и развиваться или даже просто выживать! Если растения умрут, у нас не будет достаточно еды! Как растениям удается выживать при нехватке воды? Они должны каким-то образом чувствовать, реагировать и адаптироваться к изменениям доступности воды. Они делают это с помощью ряда методов, которые позволяют растению бороться с нехваткой воды. Структурная «броня» растения помогает ему уменьшить количество воды, которую оно теряет в окружающую среду, и увеличить запасы воды. Растения реагируют на нехватку воды очень сложным образом. Эти реакции могут включать изменения в росте растений и в их способности защищаться от токсичных химических веществ, которые накапливаются в растении в засушливые периоды. Все реакции растения напрямую контролируются генами растения. Если мы сможем понять гены, участвующие в защите растений от засухи, в будущем мы сможем производить генетически модифицированные культуры, способные переносить глобальное потепление и изменения климата.

Они делают это с помощью ряда методов, которые позволяют растению бороться с нехваткой воды. Структурная «броня» растения помогает ему уменьшить количество воды, которую оно теряет в окружающую среду, и увеличить запасы воды. Растения реагируют на нехватку воды очень сложным образом. Эти реакции могут включать изменения в росте растений и в их способности защищаться от токсичных химических веществ, которые накапливаются в растении в засушливые периоды. Все реакции растения напрямую контролируются генами растения. Если мы сможем понять гены, участвующие в защите растений от засухи, в будущем мы сможем производить генетически модифицированные культуры, способные переносить глобальное потепление и изменения климата.

Вы слышали, как люди говорят о глобальном потеплении и изменении климата? Вы знаете, что означают эти термины? Эти термины в основном подразумевают, что земля с каждым годом становится все жарче. Эти более высокие температуры приводят к неожиданным и необычным погодным условиям. Одним из таких экстремальных погодных явлений являются частые и сильные засухи. Засухи — это очень длительные сухие периоды без дождя. Что означают сильные засухи для растений? Что ж, растения сидячие , что означает, что они остаются на одном месте и не могут передвигаться, как мы. Они не могут вырвать свои корни и перебраться в тенистое или влажное место. Поэтому растениям как-то нужно справляться с этими постоянно усиливающимися засушливыми условиями, иначе они просто погибнут. Помните, растения – это наша пища. Мы едим растения в сыром или приготовленном виде (те овощи, которые ваша мама настаивает на том, чтобы вы ели!) или в переработанном виде, например, ваши любимые хлопья для завтрака [которые сделаны из пшеницы или кукурузы (кукурузы)]. Итак, если растения погибнут из-за засухи, у нас не будет достаточно еды!

Одним из таких экстремальных погодных явлений являются частые и сильные засухи. Засухи — это очень длительные сухие периоды без дождя. Что означают сильные засухи для растений? Что ж, растения сидячие , что означает, что они остаются на одном месте и не могут передвигаться, как мы. Они не могут вырвать свои корни и перебраться в тенистое или влажное место. Поэтому растениям как-то нужно справляться с этими постоянно усиливающимися засушливыми условиями, иначе они просто погибнут. Помните, растения – это наша пища. Мы едим растения в сыром или приготовленном виде (те овощи, которые ваша мама настаивает на том, чтобы вы ели!) или в переработанном виде, например, ваши любимые хлопья для завтрака [которые сделаны из пшеницы или кукурузы (кукурузы)]. Итак, если растения погибнут из-за засухи, у нас не будет достаточно еды!

Если вокруг нет воды, что могут сделать растения, чтобы выжить? Удивительно, но у всех растений в ДНК закодировано несколько генов, отвечающих за стратегии защиты от засухи. Гены — это небольшие участки ДНК, как главы в книге. То, как они используют эти гены, определяет их способность пережить засуху.

Гены — это небольшие участки ДНК, как главы в книге. То, как они используют эти гены, определяет их способность пережить засуху.

Некоторые растения засухоустойчивы. Когда мы говорим о засухоустойчивых растениях, мы имеем в виду растения, способные выдерживать засушливые условия без гибели. Засухоустойчивое растение может пережить засуху, используя три стратегии защиты: бегство, избегание или терпимость к потере воды [1]. Засухоустойчивые растения довольно редко встречаются в природе и могут выдерживать длительные периоды без воды. Некоторые из самых впечатляющих засухоустойчивых растений называются воскрешающими растениями. Воскресающие растения способны выживать длительное время (до 3 лет!) без воды. Однако дайте им немного воды, и они вернутся к жизни через день или два. Другие засухоустойчивые растения могут быть не такими впечатляющими, но они тоже могут пережить короткие периоды засухи, используя специальные методы и стратегии защиты.

Некоторые растения имеют особую структуру, помогающую им выжить в условиях засухи.

Некоторые растения способны пережить засуху благодаря своему уникальному строению. Эти структурные особенности включают внешнюю броню растений, которая защищает их от потери воды, а также инструменты, помогающие растениям поглощать и хранить воду. Засухоустойчивые растения могут быть специально адаптированы для жизни и выживания в очень засушливой среде. Эти растения часто сильно отличаются от растений, живущих в районах, где вода легкодоступна. Засухоустойчивые растения обычно обладают особыми свойствами «избегания» (одна из защитных адаптаций!), чтобы гарантировать, что меньше воды будет потеряно в окружающую среду или что больше воды будет поглощено и сохранено в растении. Растения под названием пустыня суккуленты являются хорошим примером растений, у которых есть стратегии предотвращения засухи [2]. Суккуленты пустыни имеют толстые мясистые листья, которые часто совсем не похожи на листья, и имеют толстый восковой слой для предотвращения потери воды. Суккуленты пустыни также имеют обширную корневую систему, которая ищет воду под сухой почвой пустыни (рис. 1). У некоторых суккулентов есть специальные корни, которые образуют большие структуры луковиц, которые на самом деле являются подземными резервуарами для воды для растения. Эти растения могут пережить годы засухи, используя воду, хранящуюся в их луковицах.

1). У некоторых суккулентов есть специальные корни, которые образуют большие структуры луковиц, которые на самом деле являются подземными резервуарами для воды для растения. Эти растения могут пережить годы засухи, используя воду, хранящуюся в их луковицах.

- Рисунок 1. Экстремальные структурные приспособления растений для борьбы с потерей воды и хранения большего количества воды.

Большая часть воды, которую теряет растение, теряется в результате естественного процесса, называемого транспирацией . У растений есть небольшие поры (отверстия или отверстия) на нижней стороне листьев, называемые устьицами . Растения поглощают воду через свои корни и выделяют воду в виде пара в воздух через эти устьица. Чтобы выжить в условиях засухи, растениям необходимо уменьшить транспирацию, чтобы ограничить потерю воды. Некоторые растения, которые живут в засушливых условиях, эволюционировали, чтобы иметь более мелкие листья и, следовательно, меньше устьиц. Крайними примерами являются растения с листьями, напоминающими колючие шипы. Некоторые растения также могут полностью сбрасывать листья во время засухи, чтобы предотвратить потерю воды. Основное правило заключается в том, что меньшее количество листьев означает меньшую потерю воды в результате транспирации. Эти экстремальные приспособления листьев также могут защитить растения от голодных и жаждущих птиц и животных (рис. 1). Вы, конечно, не хотели бы иметь колючую еду!

Крайними примерами являются растения с листьями, напоминающими колючие шипы. Некоторые растения также могут полностью сбрасывать листья во время засухи, чтобы предотвратить потерю воды. Основное правило заключается в том, что меньшее количество листьев означает меньшую потерю воды в результате транспирации. Эти экстремальные приспособления листьев также могут защитить растения от голодных и жаждущих птиц и животных (рис. 1). Вы, конечно, не хотели бы иметь колючую еду!

Некоторые приспособления весьма умны и предполагают, что растения «убегают» от засухи в виде семян (помните, побег — еще одна защитная стратегия). Семена выживают во время засушливых периодов и очень быстро прорастают (прорастают), растут и дают больше семян, когда идут дожди. Затем эти семена разбрасываются и также могут выживать в экстремальных суровых условиях в течение длительного периода времени. Внимательно присмотревшись к пустынным почвам, вы обнаружите множество лежащих вокруг семян, которые только и ждут дождя, прежде чем снова прорастут.

Некоторые растения также имеют внутреннюю защиту от засухи

В дополнение к специальным конструкциям растения также имеют внутреннюю защиту от нехватки воды. Когда растение попадает в засушливые условия, внутри растения быстро происходят некоторые реакции, которые помогают растению справиться со стрессом от засухи. Эти реакции, происходящие в растении, часто бывают довольно сложными и изощренными. Мы приведем вам несколько примеров.

Растениям все еще необходимо осуществлять фотосинтез во время засухи

Растения зеленые, потому что они содержат зеленое химическое вещество, называемое хлорофиллом. Хлорофилл упакован в специальные структуры, называемые хлоропластами, которые являются энергетическими фабриками растений. Вместе с водой и углекислым газом (CO 2 ), хлорофилл использует солнечный свет для создания сахаров. Эти сахара позволяют растению расти и процветать. Это процесс фотосинтеза и он связан с наличием воды.

Когда в почве растения мало воды, процесс фотосинтеза будет происходить немного по-другому и приведет к накоплению вредных химических веществ, называемых свободными радикалами . Это означает, что растения должны тщательно контролировать, как они используют энергию солнца. Во время фотосинтеза CO 2 должен попадать в растение через устьица (упомянутые ранее маленькие поры). Но помните, открытые устьица означают, что вода будет теряться через транспирацию! Таким образом, перед растением стоит трудная задача: убедиться, что у него достаточно воды, а также CO 2 для осуществления фотосинтеза. Для этого растения используют «управление» под названием абсцизовая кислота ( ABA ).

Это означает, что растения должны тщательно контролировать, как они используют энергию солнца. Во время фотосинтеза CO 2 должен попадать в растение через устьица (упомянутые ранее маленькие поры). Но помните, открытые устьица означают, что вода будет теряться через транспирацию! Таким образом, перед растением стоит трудная задача: убедиться, что у него достаточно воды, а также CO 2 для осуществления фотосинтеза. Для этого растения используют «управление» под названием абсцизовая кислота ( ABA ).

Когда растению не хватает воды, АБК быстро вырабатывается и транспортируется к устьицам. В устьицах АВА контролирует, как устьица открываются и закрываются, манипулируя чем-то, называемым 9.0195 тургорное давление (рис. 2) [3]. Тургорное давление — это давление, оказываемое на стенку растительной клетки жидкостями внутри клетки. Чем больше воды в ячейке (тем полнее ячейка) и тем больше давление. Управление тургорным давлением обеспечивает баланс между потреблением CO 2 и потерей воды, чтобы мог происходить фотосинтез. Но если вода остается ограниченной в условиях засухи, в конечном итоге растение не сможет справиться со стрессом от засухи, и весь процесс фотосинтеза может перестать работать должным образом. Однако засухоустойчивые растения придумали хитрый способ избежать потери воды во время фотосинтеза. Они открывают свои устьица только в прохладную ночь, чтобы поглотить CO 9.0237 2 . Затем они сохраняют этот CO 2 и используют его в дневное время для фотосинтеза. Таким образом, они теряют меньше воды в течение дня, потому что могут держать устьица закрытыми, но могут продолжать расти, хотя и немного медленнее, чем обычно.

Но если вода остается ограниченной в условиях засухи, в конечном итоге растение не сможет справиться со стрессом от засухи, и весь процесс фотосинтеза может перестать работать должным образом. Однако засухоустойчивые растения придумали хитрый способ избежать потери воды во время фотосинтеза. Они открывают свои устьица только в прохладную ночь, чтобы поглотить CO 9.0237 2 . Затем они сохраняют этот CO 2 и используют его в дневное время для фотосинтеза. Таким образом, они теряют меньше воды в течение дня, потому что могут держать устьица закрытыми, но могут продолжать расти, хотя и немного медленнее, чем обычно.

- Рисунок 2 – Внутренняя защита растений при водном стрессе.

- (А) . Когда в почве много воды, растения будут поглощать воду через свои корни. Эта вода будет использоваться растением или выделяться через транспирацию через открытые устьица листьев. Фотосинтез также будет нормально происходить с CO 2 и кислород поглощается и выделяется через открытые устьица.

(Б) . Но когда в почве имеется ограниченное количество воды, растения пытаются предотвратить потерю воды. Потеря воды в результате транспирации может быть уменьшена путем закрытия устьиц листьев с помощью вещества, называемого АБК. Когда устьица закрыты, фотосинтез уменьшается, потому что CO 2 не может проникнуть через закрытые устьица. Меньший фотосинтез означает, что растение производит меньше энергии, и растение перестает расти.

(Б) . Но когда в почве имеется ограниченное количество воды, растения пытаются предотвратить потерю воды. Потеря воды в результате транспирации может быть уменьшена путем закрытия устьиц листьев с помощью вещества, называемого АБК. Когда устьица закрыты, фотосинтез уменьшается, потому что CO 2 не может проникнуть через закрытые устьица. Меньший фотосинтез означает, что растение производит меньше энергии, и растение перестает расти.

Растения должны защищать себя от опасных свободных радикалов

В условиях засухи, когда растение не может должным образом сбалансировать фотосинтез и потерю воды, ему приходится иметь дело с неприятными маленькими молекулами, называемыми свободными радикалами. Свободные радикалы возникают естественным образом во время фотосинтеза, но когда воды мало, образуется больше свободных радикалов. Свободные радикалы могут быть очень опасны для клетки, потому что они могут повредить ДНК, клеточные мембраны, белки и сахара (все эти вещества необходимы для выживания клетки)!

Растения привыкли бороться с небольшим количеством свободных радикалов. Однако засухоустойчивые растения действительно хорошо справляются со свободными радикалами, поскольку накапливают защитные вещества. Эти защитные вещества называются поглотителями свободных радикалов. Присутствие поглотителей свободных радикалов часто вызывает изменение цвета растения. Растения часто становятся красными или пурпурными, когда эти падальщики накапливаются (вы видите пурпурные листья сухого растения на рис. 3Б?). Поглотители свободных радикалов широко распространены в природе и очень хорошо нейтрализуют свободные радикалы, защищая растения от их вредного воздействия.

Однако засухоустойчивые растения действительно хорошо справляются со свободными радикалами, поскольку накапливают защитные вещества. Эти защитные вещества называются поглотителями свободных радикалов. Присутствие поглотителей свободных радикалов часто вызывает изменение цвета растения. Растения часто становятся красными или пурпурными, когда эти падальщики накапливаются (вы видите пурпурные листья сухого растения на рис. 3Б?). Поглотители свободных радикалов широко распространены в природе и очень хорошо нейтрализуют свободные радикалы, защищая растения от их вредного воздействия.

- Рисунок 3. Воскрешение растений, Craterostigma pumilum .

- (А) . Вот так выглядит растение, когда оно растет в условиях, когда имеется достаточное количество воды. (Б) . Две средние фотографии показывают растение, когда нет воды, после 3 недель без воды. Вам он не кажется мертвым? (С) . Если то же сухое, мертвое на вид растение полить, в течение 2 недель растение оправится от засухи и начнет давать семена.

Растениям необходимо контролировать количество воды в своих клетках

Осмос — важное понятие в биологии. По сути, осмос — это движение воды через мембрану (например, через клеточную мембрану) в область, где определенные молекулы (такие как соли, сахара и свободные радикалы) встречаются в более высоких концентрациях. Таким образом, вода будет разбавлять концентрацию этих молекул так, чтобы концентрация была одинаковой по обе стороны мембраны. Теперь подумайте о том, что происходит с растением, страдающим от потери воды. Воды недостаточно для осмоса, поэтому молекулы становятся сверхконцентрированными внутри растительных клеток. Как правило, это нехорошо, особенно если эти молекулы являются свободными радикалами.

Опять же, у засухоустойчивых растений есть несколько очень крутых способов борьбы с этой проблемой. При первых признаках засухи в клетках этих растений будет накапливаться сгусток молекул, участвующих в так называемой осмотической перестройке (ОА) [3]. ОА — изменение концентрации растворенного вещества на в клетке. Это похоже на растворение сахара в воде, где сахар является растворенным веществом. Эти молекулы (растворенные вещества) могут быть сахарами, аминокислотами или небольшими белками. Цель этих молекул — ограничить движение воды из клетки. Что делает эти молекулы OA уникальными в засухоустойчивости, так это то, что они выполняют множество функций. Молекулы OA могут физически связываться с ДНК и белками, чтобы защитить их от свободных радикалов. Они также могут связывать саму воду, не давая ей выйти из растительных клеток. Эти молекулы OA также связываются с мембранами, стабилизируя структуру растения при ограничении воды.

ОА — изменение концентрации растворенного вещества на в клетке. Это похоже на растворение сахара в воде, где сахар является растворенным веществом. Эти молекулы (растворенные вещества) могут быть сахарами, аминокислотами или небольшими белками. Цель этих молекул — ограничить движение воды из клетки. Что делает эти молекулы OA уникальными в засухоустойчивости, так это то, что они выполняют множество функций. Молекулы OA могут физически связываться с ДНК и белками, чтобы защитить их от свободных радикалов. Они также могут связывать саму воду, не давая ей выйти из растительных клеток. Эти молекулы OA также связываются с мембранами, стабилизируя структуру растения при ограничении воды.

Воскресающие растения — прекрасный пример того, как засухоустойчивые растения объединяют концепции, которые мы обсуждали до сих пор. Воскресающие растения способны пережить полную потерю воды. Они накапливают огромное количество ОА, выделяют поглотители свободных радикалов и производят специальные защитные белки, чтобы пережить длительные и сильные засухи. Все это они делают, одновременно сворачивая листья и ожидая дождя (рис. 3). Этот процесс можно сравнить с уходом медведей в спячку.

Все это они делают, одновременно сворачивая листья и ожидая дождя (рис. 3). Этот процесс можно сравнить с уходом медведей в спячку.

Гены растения контролируют его реакцию на засуху

Имейте в виду, что мы обсудили эти процессы, используемые для защиты растений от засухи, в очень упрощенной форме. Смотреть внимательно на эти процессы на самом деле очень сложно. На самом базовом уровне эти процессы регулируются использованием растением своего генетического кода — своих генов. Вещества, необходимые для выживания в засуху, будут производиться при доступе к этому коду в нужное время. Этот доступ к генетическому коду, помогающий растению пережить засуху, называется генетической реакцией растения.

Генетическая реакция растения, испытывающего стресс от засухи, очень сложна — многие гены включаются или выключаются. Используя передовые компьютерные технологии, ученые теперь могут идентифицировать большинство генов, которые играют роль в защите растений от засухи. Эта технология обнаружила, что буквально сотни генов включаются и выключаются в зависимости от того, где и когда они нужны! Мы не можем перечислить все эти гены, потому что вам будет совсем скучно в конце первой страницы! что мы будет говорить, что эти гены делятся в основном на три группы: (1) гены, которые контролируют других генов, важных для включения и выключения генов; (2) гены, которые производят вещества, помогающие растениям защищаться от засухи; и (3) гены, участвующие в поглощении и транспорте воды.

Как вы думаете, почему важно знать, какие гены помогают растениям избегать засухи или переносить ее? Большинство наших культур на самом деле не в состоянии пережить засуху. Как мы собираемся защитить наши посевы или сделать их более устойчивыми к этим засухам? Нам нужно использовать знания о генах, которые включаются или выключаются в условиях засухи, чтобы производить растения, более устойчивые к засухе.

За прошедшие годы ученые-растениеводы добились определенных успехов в выращивании засухоустойчивых культур. Эти засухоустойчивые культуры были получены в основном путем отбора и селекции отдельных растений, которые хорошо выживали в условиях засухи. За последние несколько десятилетий ученые, работающие над генетически модифицированными (ГМ) растениями, также начали уделять внимание производству засухоустойчивых культур [4].

Для получения ГМ-растения в ДНК растения встраивается новый ген (из любого источника!) Вставляя этот новый ген/гены, ученый надеется привнести в ГМ-растение новый полезный признак. Представьте, что вы можете выбирать из сотен полезных генов воскрешающего растения и внедрять некоторые из них в пшеницу! К сожалению, удалось получить лишь несколько засухоустойчивых ГМ-растений (таких как кукуруза/кукуруза и сахарный тростник). Необходимо проделать гораздо больше работы, в том числе убедить широкую общественность в том, что ГМ-растения не опасны!

Представьте, что вы можете выбирать из сотен полезных генов воскрешающего растения и внедрять некоторые из них в пшеницу! К сожалению, удалось получить лишь несколько засухоустойчивых ГМ-растений (таких как кукуруза/кукуруза и сахарный тростник). Необходимо проделать гораздо больше работы, в том числе убедить широкую общественность в том, что ГМ-растения не опасны!

Заключение

Растения очень уязвимы, когда дело доходит до нехватки воды. Засуха повлияет на рост, развитие, продуктивность растения и, в конечном счете, на его выживание. Однако у растений есть встроенная защита от засухи. Они могут иметь некоторые структурные приспособления, чтобы избежать обезвоживания или переносить его. У них также есть некоторые внутренние защитные механизмы, которые активируются, чтобы попытаться ограничить потерю воды, когда они понимают, что воды становится мало. Все эти защитные системы регулируются генами растения. Знание этих генов и того, как они участвуют в защите растений от засухи, дает человечеству надежду на получение засухоустойчивых ГМ-культур.

Глоссарий

Сидячий : ↑ Организм, который не может двигаться и остается на одном месте, как растение.

Суккуленты : ↑ Растения с утолщенными и мясистыми листьями и стеблями, в которых может храниться вода.

Испарение : ↑ Процесс, при котором корни растений поглощают воду, а затем выделяют водяной пар через поры (устьица) в листьях.

Устьица : ↑ Небольшие отверстия на нижней поверхности листа, через которые вода и газ могут проникать в растение и выходить из него.

Фотосинтез : ↑ Процесс, при котором растения используют воду, свет и CO 2 для производства пищи (в виде сахаров) и выделения кислорода в воздух.

Свободные радикалы : ↑ Молекулы, которые вступают в реакцию и повреждают все, с чем вступают в контакт.

ABA : ↑ Гормон растений, называемый абсцизовой кислотой, который помогает поддерживать водный баланс растений.

Тургорное давление : ↑ Напряжение, оказываемое на стенку растительной клетки жидкостями внутри клетки. Представьте, что вы наполняете шарик, который вы поместили в стеклянную банку. Чем больше вы наполняете воздушный шар, тем сильнее он давит на жесткую стеклянную банку, как жидкости на жесткую стенку растительной клетки.

Осмос : ↑ Перемещение воды через клеточную мембрану из одной клетки в другую. Почему? Для обеспечения равных концентраций растворенных веществ по обе стороны мембраны.

Осмотическая регулировка : ↑ Изменение концентрации растворенных веществ в растительной клетке.

Растворенное вещество : ↑ Вещество (например, сахар), которое вы растворяете в растворе (например, в воде).

, Шарки Т.Д.

Флексас Дж. и соавт.

Растение Биол (Штутт). 2004 г., май; 6 (3): 269–79. doi: 10.1055/s-2004-820867.

Растение Биол (Штутт). 2004.

PMID: 15143435

Обзор.

, Шарки Т.Д.

Флексас Дж. и соавт.

Растение Биол (Штутт). 2004 г., май; 6 (3): 269–79. doi: 10.1055/s-2004-820867.

Растение Биол (Штутт). 2004.

PMID: 15143435

Обзор.

(Б) . Но когда в почве имеется ограниченное количество воды, растения пытаются предотвратить потерю воды. Потеря воды в результате транспирации может быть уменьшена путем закрытия устьиц листьев с помощью вещества, называемого АБК. Когда устьица закрыты, фотосинтез уменьшается, потому что CO 2 не может проникнуть через закрытые устьица. Меньший фотосинтез означает, что растение производит меньше энергии, и растение перестает расти.

(Б) . Но когда в почве имеется ограниченное количество воды, растения пытаются предотвратить потерю воды. Потеря воды в результате транспирации может быть уменьшена путем закрытия устьиц листьев с помощью вещества, называемого АБК. Когда устьица закрыты, фотосинтез уменьшается, потому что CO 2 не может проникнуть через закрытые устьица. Меньший фотосинтез означает, что растение производит меньше энергии, и растение перестает расти.

Leave A Comment