Тест по истории Россия в Первой мировой войне 9 класс

28.09.2021 Главная Тесты по истории 9 класс

Тест по истории Россия в Первой мировой войне 9 класс с ответами. В тесте представлены 2 варианта, в каждом варианте по 5 заданий.

Вариант 1

А1. Какое стремление не является причиной вступления России в I мировую войну?

1) захватить черноморские проливы

2) усилить влияние на Балканах

3) улучшить экономическое положение в стране

4) играть активную роль в международной политике

А2. Какой лозунг объединял в годы I мировой войны кадетов и октябристов?

1) «Все для фронта! Все для победы!»

2) «Ни побед, ни поражений!»

3) «Долой войну!»

4) «Превратим империалистическую войну в гражданскую!»

А3. Чью позицию отражают слова?

Я всегда был за освобождение русской трудящейся массы от ига ее домашних эксплуататоров. Но когда я увидел с полной ясностью, что к числу… всех тех, которые стояли жадной толпой у трона… спешат присоединиться Гогенцоллерны… то я сказал: наша обязанность защищать весь русский народ от немцев, защищать его от Гогенцоллернов.

1) пораженцев

2) монархистов

3) оборонцев

4) пацифистов

А4. О переводе российской экономики в годы I мировой войны на военные рельсы свидетельствовало

1) развитие свободной конкуренции

2) введение продразверстки

3) введение новой денежной единицы

4) увеличение выпуска товаров народного потребления

В1. Как называется комплекс мероприятий по переводу на военное положение вооруженных сил, экономики и государственных институтов страны?

Вариант 2

А1. Стремление России стать хозяйкой черноморских проливов и Константинополя стало причиной

1) начала Русско-японской войны

2) созыва международной конференции в Гааге

3) вступления России в Тройственный союз

4) вступления России в I мировую войну

А2. С каким лозунгом выступили либеральные партии в годы I мировой войны?

1) Все для фронта! Все для победы!

2) «Ни побед, ни поражений!»

3) «Долой войну!»

4) «Превратим империалистическую войну в гражданскую!»

А3. Чью позицию отражают слова?

Чью позицию отражают слова?

С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы поражение царской монархии, самого реакционного и варварского правительства… Чем больше будет жертв, тем яснее будет для рабочих масс… необходимость обратить оружие против правительства и буржуазии каждой страны.

1) пораженцев

2) монархистов

3) оборонцев

4) пацифистов

А4. О переводе российской экономики в годы I мировой войны на военные рельсы свидетельствовало

1) создание Особого совещания по обороне

2) разрешение свободной торговли

3) развитие частного предпринимательства

4) появление акционерных обществ

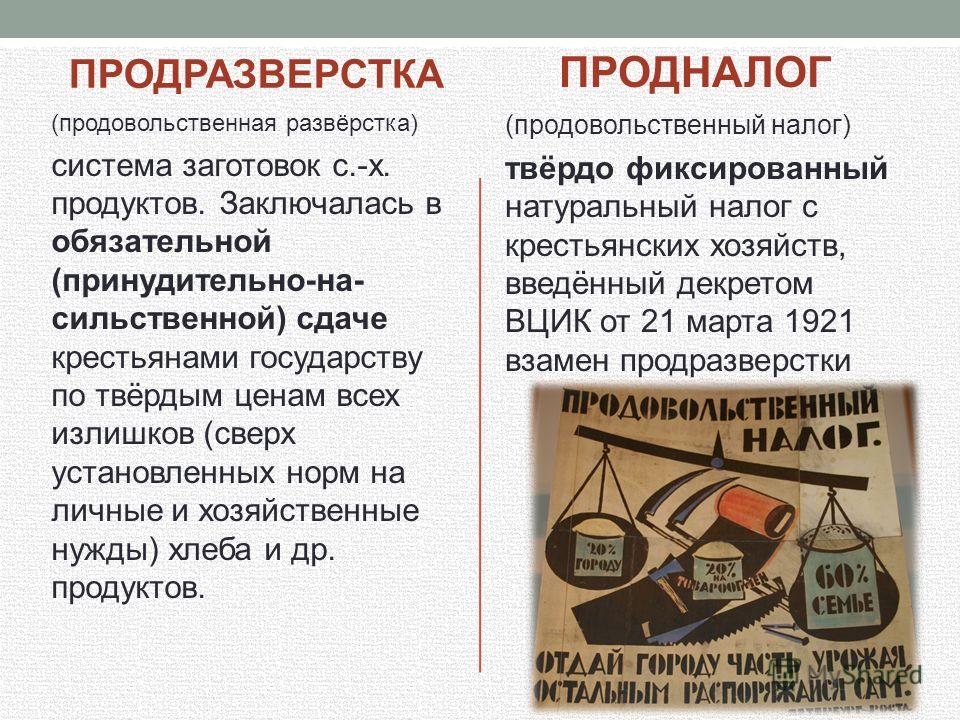

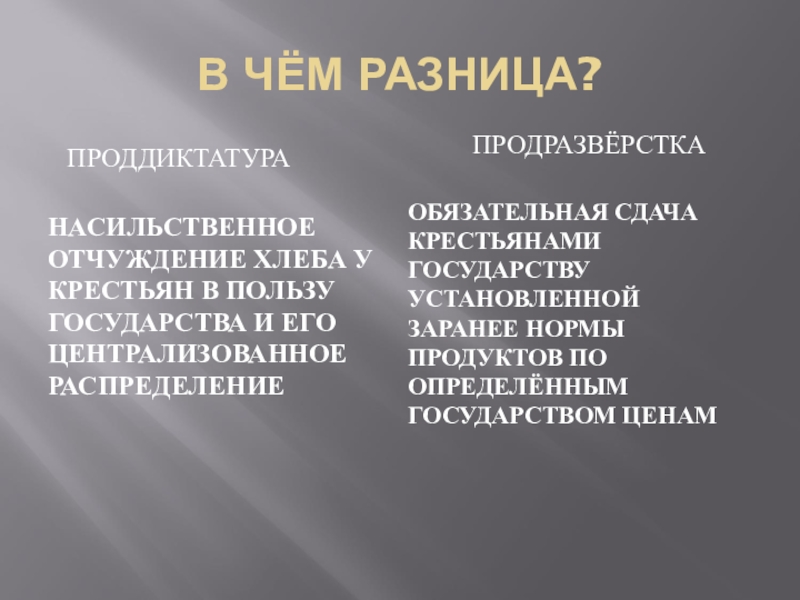

В1. Как называется обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды хлеба и других продуктов?

Ответы на тест по истории Россия в Первой мировой войне 9 класс

Вариант 1

А1-3

А2-1

А3-3

А4-1

В1. Мобилизация

Мобилизация

Вариант 2

А1-4

А2-1

А3-1

А4-2

В1. Продразверстка

PDF версия

Тест Россия в Первой мировой войне 9 класс

(156 Кб)

Опубликовано: 28.09.2021 Обновлено: 28.09.2021

Поделиться

Найти:СССР на путях строительство нового общества

Browse from millions of quizzesQUIZ

History

95%accuracy

2plays

Денис Горбунов4 years

History

Денис Горбунов

2plays

40 questions

No student devices needed. Know more

Know more

40 questions

Show AnswersSee Preview

1. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Обязательная сдача крестьянами государству по твёрдым ценам всех излишков хлеба и других продуктов:

Продразвёрстка

Хозрасчёт

Концессия

Продналог

2. Multiple-choice

1 minute

1 pt

период военного коммунизма:

1917-1921 гг.

1918-1921 гг.

1917-1920 гг.

1918-1920 гг.

3.

Multiple-choice

Multiple-choice1 minute

1 pt

Стремление найти новые пути построения экономических основ социализма заставило большевиков в начале 20-х гг.:

перейти к нэпу

перейти к политики военного коммунизма

разрешить свободу внешней торговли

взять курс на индустриализацию и коллективизацию народного хозяйства

4. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Как называется передача государственной собственности в частную?

социализация

демократизация

денационализация

демилитаризация

5. Multiple-choice

1 minute

Как называлось в период 1920-х — начала 1930-х гг.

одно из важных направлений внутренней политики государства?

одно из важных направлений внутренней политики государства?продовольственная развёрстка

хозяйственный расчёт

ликвидация безграмотности

комитеты бедноты

6. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Политическое развитие 1920-х гг. характеризует:

расширение демократических прав и свобод

установление однопартийной системы

завершение становления культа личности Сталина

7. Multiple-choice

1 minute

1 pt

В ходе индустриализации, в отличие от нэпа:

использовался иностранный капитал

допускались рыночные элементы в экономику

контроль над внешней торговлей и финансами сохранялся за государством

осуществлялось строительство в основном предприятий тяжёлой промышленности

8.

1 minute

1 pt

Как называется наём за плату на определённый срок земли, предприятия, помещений для самостоятельного использования?

аренда

концессия

монополия

национализация

9. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Инициатива большевиков по созданию Коминтерна отражала их стремление проводить во внешней политике курс:

на превращение войны империалистической в гражданскую

на создание системы коллективной безопасности

на мирное сосуществование

на мировую революцию

10. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Политическое развитие в 1920-х гг.

характеризует:

характеризует:складывание многопартийной системы

гарантия прав и свобод граждан

децентрализация управления государством

сращивание государственного и партийного аппарата

11. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Установленный государством обязательный платёж, взимаемый с крестьянских хозяйств:

Продразвёрстка

Хозрасчёт

Концессия

Продналог

12. Multiple-choice

1 minute

1 pt

В 1920-е гг. шла внутрипартийная борьба за:

лидерство в партии

подписание Брестского мира

отмену резолюции «О единстве партии»

отмену политики военного коммунизма

13. Multiple-choice

1 pt

Что сближало духовную жизнь 20-х гг.

и культуру Серебряного века?

и культуру Серебряного века?антицерковная направленность

многообразие художественных стилей, направлений и методов

отсутствие контроля со стороны государственного аппарата

преобладание в творчестве деятелей культуры упаднических настроений

14. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Как называлось в период 1920-х — начала 1930-х гг. одно из важных направлений внутренней политики государства?

демилитаризация промышленности

социализация земли

демократизация общества

культурная революция

15. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Процесс объединения единоличных крестьянских хозяйств в коллективные:

Национализация

Индустриализация

Коллективизация

Социализация

16.

Multiple-choice

Multiple-choice1 minute

1 pt

Кто автор плана по созданию СССР?

И. Сталин

Х. Раковский

В. Ленин

А. Колчак

17. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Показательные судебные процессы 1930-х гг. свидетельствовали о (об):

открытости и состязательности советского суда

росте числа уголовных преступлений

переходе к политике массовых репрессий

существовании активного сопротивления Сталину

18. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Переход от политики военного коммунизма к НЭПу был вызван:

глубоким экономическим кризисом в стране

стремление большевиков к мировой революции

попытками помещиков в буржуазии вернуть дореволюционные порядки

необходимостью приспособить экономику к нуждам военного времени

19.

Multiple-choice

Multiple-choice1 minute

1 pt

К мероприятиям НЭПа не относится:

разрешение на аренду земли

трудоустройство на добровольных началах

передача в частную собственность мелких и средних предприятий

запрещение свободной торговли

20. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Период индустриализации:

1921-1933 гг.

1933-1939 гг.

1928-1939 гг.

1925-1941 гг.

21. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Чем был вызван хлебозаготовительный кризис 1927 г.?

неурожаем

интервенцией стран Антанты

массовым обнищанием крестьянства

нехваткой промышленных товаров для обмена на зерно

22.

Multiple-choice

Multiple-choice1 minute

1 pt

Кто на фото?

В. Ленин

И. Сталин

Л. Троцкий

А. Колчак

23. Multiple-choice

1 minute

1 pt

В основу создания СССР был положен принцип:

конфедеративного устройства государства

равноправия союзных республик

обязательности вхождения республик в состав СССР

слияния всех наций и народностей в составе РСФСР

24. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Первая Конституция СССР:

подтверждала унитарное устройство государства

устанавливала всеобщие демократические выборы

закрепляла диктатуру пролетариата и крестьянства

большую часть полномочий оставляла в ведении республик

25.

Multiple-choice

Multiple-choice1 minute

1 pt

Дата образования СССР:

1921 г.

1922 г.

1923 г.

1924 г.

26. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Период нэпа:

1918-1921 гг.

1921-1925 гг.

1921-1929 гг.

1921-1933 гг.

27. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Что было целью внешней политики СССР в первой половине 20-х гг.?

изоляция от стран Западной Европы

разжигание военных конфликтов в Азии

осуществление идеи мировой революции

борьба с фашизмом в Германии и Испании

28.

Multiple-choice

Multiple-choice1 minute

1 pt

Какой период называют «полосой признания» СССР?

1917-1920 гг.

1918-1920 гг.

1920-1924 гг.

1924-1925 гг.

29. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Как в период внутрипартийной борьбы 1920-х гг. называли одно из оппозиционных направлений?

рыковщиной

народничеством

декадентством

троцкизмом

30. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Лидеры «правого уклона» выступали против:

заключения Брестского мира

культа личности Сталина

существования в партии фракций и группировок

свёртывания нэпа

31.

Multiple-choice

Multiple-choice1 minute

1 pt

Превращение крупной промышленности в главный производящий сектор экономики:

Национализация

Коллективизация

Индустриализация

Социализация

32. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Период коллективизации:

1925-1929 гг.

1927-1933 гг.

1928-1939 гг.

1929-1941 гг.

33. Multiple-choice

1 minute

1 pt

«Рабочая оппозиция» выступала против:

заключения Брестского мира

вмешательства партии во все сферы жизни общества

существования в партии фракций и группировок

свёртывания НЭПа

34.

Multiple-choice

Multiple-choice1 minute

1 pt

Существование в 20-х гг. общественных культурно-просветительских и литературно-художественных организаций: Пролеткульта, РАПП, АХРР свидетельствовало о (об):

появлении нового революционного искусства

отказе от пропаганды коммунистических идей

высоком культурном уровне населения

застойных явлениях в культурной сфере

35. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Название «сменовеховство» получило:

направление «пролетарской культуры»

Белое движение

распоряжение о переименовании гимназий в рабфаки

общественно-политическое течение в среде русской эмигрантской интеллигенции

36. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Что являлось итогом индустриализации?

интегрирование страны в мировую экономику

укрепление основ рыночной экономики

ускорения развития лёгкой промышленности

развитие новых и базовых отраслей промышленности

37.

Multiple-choice

Multiple-choice1 minute

1 pt

Первая пятилетка была утверждена в:

1927 г.

1928 г.

1929 г.

1930 г.

38. Multiple-choice

1 minute

1 pt

В результате «великого перелома» в деревне:

усилилось социальные расслоение крестьянства

были уничтожены частные хозяйства

увеличилось производство зерновых культур

повысилась заинтересованность крестьян в результатах своего труда

39. Multiple-choice

1 minute

1 pt

Исчезновение в деревне в 30-х гг. кулацких, середняцких и бедняцких хозяйств означало:

повышение уровня жизни крестьянства

превращение СССР в передовую промышленную державу

массовое создание крестьянских кооперативов и артелей

ликвидацию единоличных хозяйств

40.

Multiple-choice

Multiple-choice1 minute

1 pt

В результате коллективизации:

ускорилось развитие сельского хозяйства

возродилась крестьянства община

были получены средства для финансирования индустриализации

получили развитие рыночные элементы

Expore all questions with a free account

Already have an account?

Крестьянское восстание | История, факты, причины и значение

Крестьянское восстание

Смотреть все СМИ

- Дата:

- 1381

- Местонахождение:

- Великобритания Англия

- Участники:

- крестьянин пролетариат

- Ключевые люди:

- Джон Болл Ричард II Саймон Садбери Уот Тайлер

Просмотреть весь связанный контент →

Крестьянское восстание , также называемое Восстание Уота Тайлера , (1381), первое великое народное восстание в английской истории. Его непосредственной причиной было введение непопулярного подушного налога 1380 г., что обострило экономическое недовольство, нараставшее с середины века. Восстание получило поддержку из нескольких источников и включало как зажиточных ремесленников и крестьян, так и обездоленных. Вероятно, главным недовольством сельскохозяйственных рабочих и городского рабочего класса был Статут о рабочих (1351 г.), в котором была предпринята попытка установить максимальную заработную плату во время нехватки рабочей силы после Черной смерти.

Его непосредственной причиной было введение непопулярного подушного налога 1380 г., что обострило экономическое недовольство, нараставшее с середины века. Восстание получило поддержку из нескольких источников и включало как зажиточных ремесленников и крестьян, так и обездоленных. Вероятно, главным недовольством сельскохозяйственных рабочих и городского рабочего класса был Статут о рабочих (1351 г.), в котором была предпринята попытка установить максимальную заработную плату во время нехватки рабочей силы после Черной смерти.

Восстание было сосредоточено в юго-восточных графствах и Восточной Англии, с небольшими беспорядками в других областях. Он начался в Эссексе в мае 1381 года, застигнув врасплох правительство молодого короля Ричарда II. В июне повстанцы из Эссекса и Кента двинулись в сторону Лондона. 13-го числа кентские люди под командованием Уота Тайлера вошли в Лондон, где они вырезали нескольких фламандских купцов и разрушили дворец дяди короля, непопулярного Джона Гонта, герцога Ланкастерского. Правительство было вынуждено пойти на переговоры. 14-го числа Ричард встретился с жителями Эссекса за пределами Лондона в Майл-Энде, где пообещал дешевую землю, свободную торговлю и отмену крепостного права и принудительного труда. Во время отсутствия короля кентские повстанцы в городе вынудили сдать лондонский Тауэр; канцлер, архиепископ Саймон Садберийский, и казначей сэр Роберт Хейлз, оба несущие ответственность за уплату подушного налога, были обезглавлены.

Правительство было вынуждено пойти на переговоры. 14-го числа Ричард встретился с жителями Эссекса за пределами Лондона в Майл-Энде, где пообещал дешевую землю, свободную торговлю и отмену крепостного права и принудительного труда. Во время отсутствия короля кентские повстанцы в городе вынудили сдать лондонский Тауэр; канцлер, архиепископ Саймон Садберийский, и казначей сэр Роберт Хейлз, оба несущие ответственность за уплату подушного налога, были обезглавлены.

Викторина «Британника»

Викторина по средневековой истории. Часть вторая

На следующий день король встретил Тайлера и кентишменов в Смитфилде. Тайлер был предательски зарезан в присутствии Ричарда разъяренным мэром Лондона. Царь с большим присутствием духа обратился к мятежникам как к их государю и, пообещав реформы, убедил их разойтись. Кризис в Лондоне миновал, но в провинции восстание достигло апогея в последующие недели. Окончательно ей был положен конец, когда примерно 25 июня мятежники в Восточной Англии под предводительством Джона Литстера были подавлены воинствующим епископом Нориджа Генри ле Деспенсером9. 0003

0003

Восстание длилось менее месяца и полностью провалилось как социальная революция. Обещания короля Ричарда в Майл-Энде и Смитфилде были быстро забыты, а недовольство поместий продолжало выражаться в местных беспорядках. Однако восстание увенчалось успехом как протест против налогообложения бедных классов, поскольку оно предотвратило дальнейшее взимание подушного налога.

Редакторы Британской энциклопедии Эта статья была недавно отредактирована и обновлена Эми Тикканен.От союза классов к расколу

Крестьянство и Советское государство (1917-1932): От союза классов к расколуЭнциклопедия антиревизионизма в сети

Крестьянство и Советское государство (1917-1932):

От классового союза к расколу

Впервые опубликовано: Proletarian Unity № 23 (том 5 № 1), январь-февраль-март 1981 г. . Вы можете свободно копировать, распространять и демонстрировать эту работу; а также делать производные и коммерческие работы. Пожалуйста, укажите Энциклопедию антиревизионизма в Интернете в качестве источника, включите ссылку на эту работу и отметьте любого из вышеперечисленных расшифровщиков, редакторов и корректоров.

Пожалуйста, укажите Энциклопедию антиревизионизма в Интернете в качестве источника, включите ссылку на эту работу и отметьте любого из вышеперечисленных расшифровщиков, редакторов и корректоров.

Наша партия опирается на два класса, и поэтому ее неустойчивость была бы возможна и ее гибель неизбежна, если бы между этими двумя классами не было соглашения. (Ленин, Собрание сочинений , т. 36, с. 594, Изд-во Прогресс, М., 1966.)

Следующая статья в рубрике этого номера принадлежит сотруднику, который выступил с инициативой прислать нам результаты особенно интересного исследования по крестьянскому вопросу в СССР. Советским коммунистам предстояло строить социализм в начале ХХ века. В статье подробно рассматривается одно из таких условий — слабое развитие производительных сил в СССР, стране, где крестьяне составляли большинство. Статью следует рассматривать как еще один вклад в непрекращающуюся дискуссию, направленную на понимание действий коммунистов через рассмотрение условий, в которых они действовали.

* * *

Не раз отмечалось, что, вопреки ожиданиям Маркса, первая пролетарская революция вспыхнула в экономически отсталой стране, где большинство населения составляли крестьяне. Вот почему вопрос о рабоче-крестьянском союзе стоял так остро в Советском Союзе. Поэтому стоит внимательно присмотреться к тому, что стало с рабоче-крестьянским союзом с 1917 года.

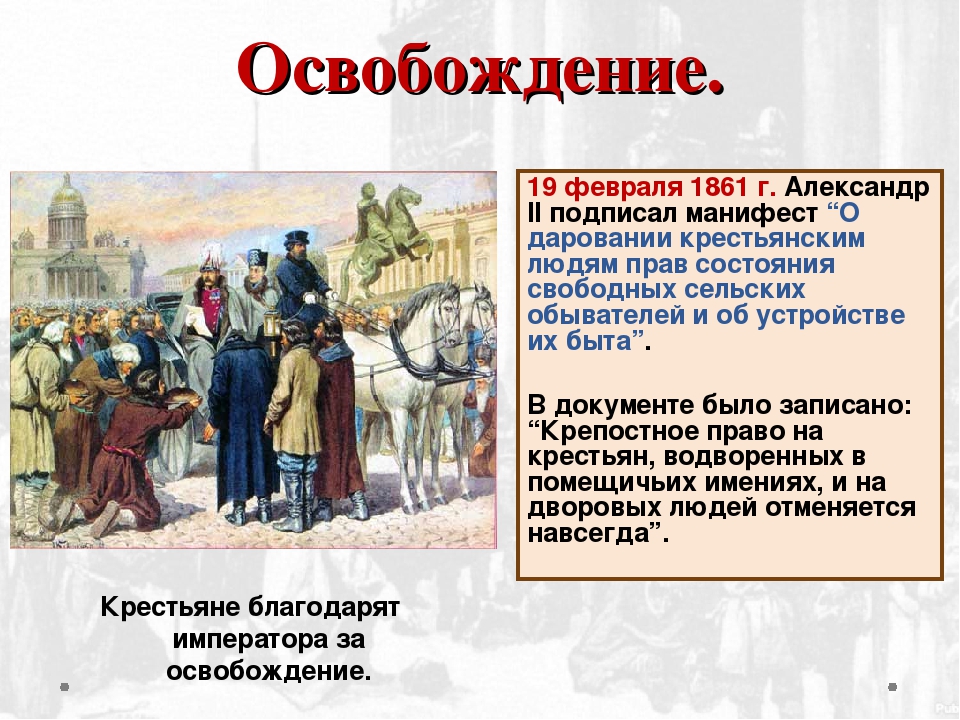

Массовое движение (1917)

19 февраля17: Падение царизма. С этого момента крестьяне ждут аграрной реформы. На самом деле они делают больше, чем смотрят и ждут. Начиная с марта некоторые крестьяне, особенно беднейшие и вернувшиеся с фронта, поджигали крупные помещичьи хозяйства и захватывали посевы. Затаенная ненависть к феодалам вырвалась наружу еще до того, как буржуазия решила что-либо предпринять в отношении аграрной реформы.

На самом деле буржуазия так ничего и не предприняла: Чернов, министр земледелия от эсеров в правительстве Керенского, заявил, что не потерпит никаких стихийных выступлений крестьян до Учредительного собрания. Пусть будут справедливо предупреждены те, кто замышлял какие-то «крайние» действия.

Пусть будут справедливо предупреждены те, кто замышлял какие-то «крайние» действия.

Крестьяне не собирались сидеть и ждать. В августе зафиксировано 500 случаев насильственного захвата земель. В сентябре — еще 1000. Рабочий класс стоит перед четким выбором: поддержать массовое движение или позволить правительству его раздавить. Большевики были единственными, кто занял четкую позицию: воспользоваться ситуацией, чтобы свергнуть временное правительство. Таким образом, рабочий класс пользовался поддержкой массы крестьян, когда он брал власть, так как он одновременно защищал крестьянское движение и обеспечивал передел земли между крестьянами. Первым актом нового государства было принятие декрета о земле.

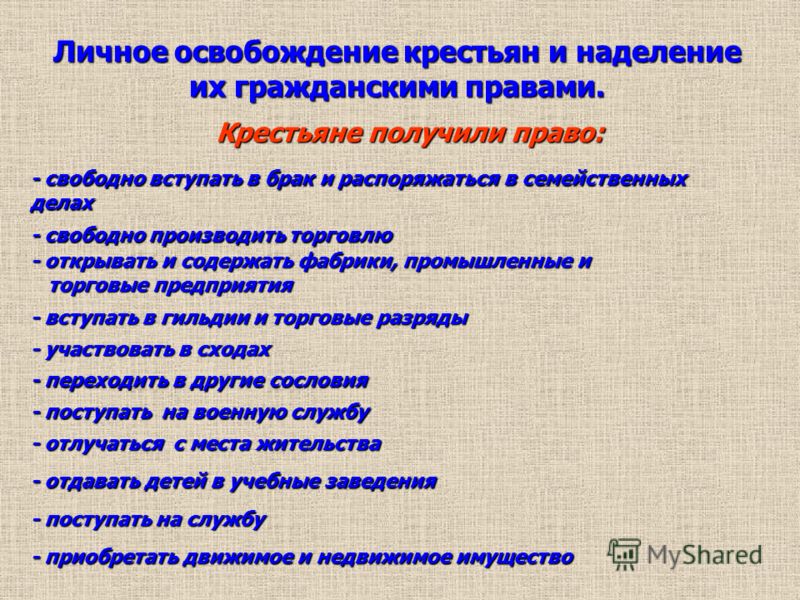

Поддержка крестьянством нового государства основывалась на способности этого государства довести до конца буржуазно-демократическую революцию, а не на провозглашенной им цели построения социализма. Большевистская революция означала переход от феодализма к капитализму в деревне.

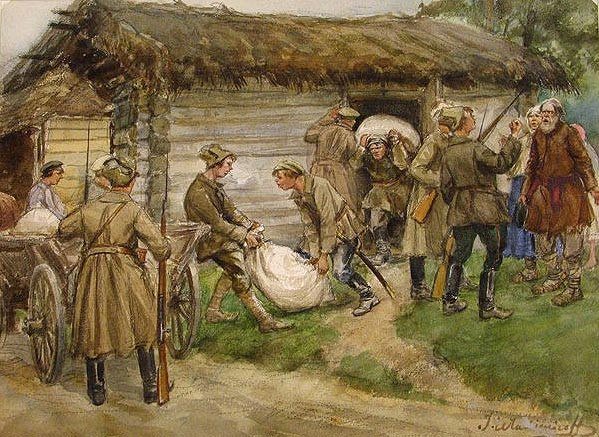

Гражданская война, хлебная война (1918-21)

Ситуация должна была измениться очень быстро. Гражданская война и голод охватили страну. Необходимо было снабжать фронт и города. Это означало, что крестьянство должно согласиться сдать весь хлеб сверх того количества, которое необходимо для удовлетворения его собственных нужд. Ситуация войны и голода не позволяла организовать сложные кампании для объяснения всего этого. Было решено послать вооруженные отряды рабочих на реквизицию хлеба. Сначала гражданская война, потом хлебная война.

Крестьянин, таким образом, имел двоякое отношение к Советскому государству. С одной стороны, он мог видеть, что это было единственное, что удерживало помещиков от возвращения, чтобы вернуть себе землю. С другой стороны, реквизиция хлеба сделала его враждебным тому же государству. Мелкий крестьянин-предприниматель видел в зерне продукт своего труда. Он должен установить цену его продажи. У Советского государства, охваченного голодом и войной, не было ни времени говорить, ни средств платить.

Крестьяне двояко реагировали на отряды, пришедшие реквизировать их хлеб. Сначала они прятали свое лишнее зерно. Позже они просто не производили больше, чем было необходимо для выживания собственной семьи. Это, конечно, только усугубило голод.

Нетрудно увидеть, какое противоречие может развиться между крестьянством и рабочим классом. Советское государство сначала должно было сделать все необходимое для снабжения фронта и городов, а потом уже было вынуждено коллективизировать сельское хозяйство. Таким образом, первая задача была выполнена не убеждением, а военным принуждением. Это не могло не помешать выполнению второй задачи. Ситуация сложилась не по чьей-то воле и не по политической линии большевистской партии. Это было продуктом двух объективных факторов: гражданской войны и голода.

Противоречия между рабочим классом и крестьянами вылились после окончания гражданской войны в ряд крестьянских восстаний. Советское государство оказалось в критическом положении. Ему пришлось пересмотреть свои отношения с крестьянством[1].

Ему пришлось пересмотреть свои отношения с крестьянством[1].

Новая экономическая политика (1921-27)

Переопределение этих отношений содержалось в новой экономической политике (НЭП). У него было две цели: (а) возродить сельскохозяйственное производство, чтобы можно было удовлетворить потребности городов; б) укрепить несколько пошатнувшийся союз рабочих и крестьян путем уступок крестьянству.

Конкретно Ленин предлагал заменить продразверстку продналогом. Государство больше не будет конфисковывать у крестьян все зерно сверх того, что ему нужно, чтобы просто выжить. Определенная сумма будет взята в виде налога, а остальное крестьянин волен продать либо государству, либо частным покупателям. Развитие товарного обмена и конкуренции носит явно капиталистический характер. А ведь именно это было необходимо для стимулирования сельского хозяйства в условиях разрухи, с которой столкнулся Советский Союз.

Экономической основой рабоче-крестьянского союза по необходимости был обмен зерна на необходимые крестьянам промышленные продукты. Если бы Советское государство было в состоянии обеспечить крестьянина всеми промышленными продуктами, которые он хотел, то оно могло бы скупить все, что крестьяне произвели взамен. Но советская промышленность была не в состоянии сделать это; следовательно, государство разрешило крестьянам участвовать в частном обмене и, таким образом, развивать конкуренцию и производство для рынка[2].

Если бы Советское государство было в состоянии обеспечить крестьянина всеми промышленными продуктами, которые он хотел, то оно могло бы скупить все, что крестьяне произвели взамен. Но советская промышленность была не в состоянии сделать это; следовательно, государство разрешило крестьянам участвовать в частном обмене и, таким образом, развивать конкуренцию и производство для рынка[2].

Крестьянство очень хорошо отреагировало на НЭП. Натуральные налоги платились легко. Заметно улучшилось сельскохозяйственное производство. В 1926-27 годах довоенный уровень производства был превышен на 6%. Единственным исключением были зерновые, которые немного отставали. Большой скачок произошел и в торговле между городом и деревней.

В то же время неравенство в землевладении, количестве орудий производства для ее обработки и т. д. неизбежно вело к усилению социальной дифференциации крестьян. Середняки, обязанные своим происхождением главным образом XIX в.17 декретов о земле, были самой большой группой. Советский источник того периода подсчитал, что в 1926 году 67,5% крестьян были середняками, 29,4% — бедняками и 3,1% — богатыми крестьянами.[3]

Советский источник того периода подсчитал, что в 1926 году 67,5% крестьян были середняками, 29,4% — бедняками и 3,1% — богатыми крестьянами.[3]

В этот период значительно развилось сельскохозяйственное производство. Но социалистический сектор оставался очень маленьким. В 1926-27 годах 96,7% сельскохозяйственной продукции приходилось на частный сектор. Кооперативный сектор составлял лишь 3,3%. В коллективном производстве было задействовано всего 2,9% населения фермы. В 1927, социалистическое сельское хозяйство было всего лишь крохотным островком посреди бескрайнего капиталистического моря[4].

Кризис неурожая (1927-29)

В 1927-28 годах урожай был не таким хорошим, как годом ранее. Он составил 73,6 млн тонн, что на 2,8 млн меньше. Таким образом, ожидалось, что доход от налога в натуральной форме будет немного ниже. На самом деле произошло серьезное падение. Зерновые и другие продукты, собранные с июля по октябрь 1927 года, составили 3,74 миллиона тонн по сравнению с 3,96 миллионами годом ранее, т. е. незначительное падение. А вот в ноябре и декабре снижение составило 55%. Это была кризисная ситуация [5]. Снабжение городов достаточным количеством продовольствия было далеко не гарантировано. Весь план индустриализации и экспортная торговля оказались под угрозой.

е. незначительное падение. А вот в ноябре и декабре снижение составило 55%. Это была кризисная ситуация [5]. Снабжение городов достаточным количеством продовольствия было далеко не гарантировано. Весь план индустриализации и экспортная торговля оказались под угрозой.

В ответ партия приняла «чрезвычайные меры» — хлеб, находившийся у кулаков, был реквизирован. Однако на самом деле большая часть зерна находилась в руках середняков, поскольку их было так много, что они составляли основную часть производства. Чтобы выполнить свои квоты, у местных кадров не было выбора. Пришлось применить чрезвычайные меры не только к кулакам, но и к середнякам. Это было нарушением принципов, на которых основывался нэп. Союз рабочих и крестьян был поколеблен. Советское государство оказалось перед новым противоречием. Она была еще не в состоянии обеспечить крестьян всеми необходимыми им промышленными продуктами и тем самым оплатить весь урожай. Крестьяне в конечном итоге держали часть того, что они произвели. Государство было вынуждено снова прибегнуть к принуждению, чтобы получить его.[6]

Государство было вынуждено снова прибегнуть к принуждению, чтобы получить его.[6]

ЦК партии большевиков знал об ошибках, допущенных в отношении середняка. Было решено снова вернуться к политике нэпа. Но ослабление давления привело к головокружительному падению доходности государства. Партия была вынуждена вернуться к широкому применению чрезвычайных мер. Кулаки использовали ситуацию на полную катушку и усилили свое политическое влияние среди середняков и бедняков[7]. Крайне слабое присутствие коммунистической партии в деревне облегчало кулакам возможность добиться в этом успеха[8]. Образовался порочный круг. Напряжение, создаваемое реализацией чрезвычайных мер, делало все более трудным вновь ослабить давление и отменить меры. Чрезвычайная политика стала обычной политикой. Мы снова почти вернулись к реквизиционной политике периода гражданской войны.

Напряженность достигла пика к концу 1929 года. Газета Правда сообщила, что только в Московской области в этом году было около 2000 различных крестьянских выступлений. Так продолжаться не могло. Революция была на великом переломе: партия решила перейти от нэпа к коллективизации.

Так продолжаться не могло. Революция была на великом переломе: партия решила перейти от нэпа к коллективизации.

Великий поворотный момент (1929-30)

Чрезвычайные меры произвели тот же эффект, что и реквизиции во время гражданской войны. Посевные площади уменьшились, что еще более затруднило снабжение городов. Партия пришла к выводу, что выходом стало быстрое развитие социалистического сектора сельского хозяйства.

Первый этап колхозного коллективизационного движения пришелся на июнь-октябрь 1929 г. Доля крестьянских семей в колхозах возросла с 3,9% до 7,5%. Большинство вступивших в колхозы были крестьянами-бедняками. По сути, это было добровольное движение.

В конце 1929 — начале 1930-х годов административный прессинг стал сказываться в полной мере. Советское правительство поставило задачу, чтобы к концу 19 века 50% сельскохозяйственной продукции приходилось на коллективный сектор.30. Началась экспроприация кулаков.

Ряд документов свидетельствует о том, что этот этап коллективизации был в основном принудительным[9]. Об этом говорит только голая статистика: в марте 1930 г. в колхозах состояло 59% крестьянских семей; к октябрю 1930 года этот процент снизился до 21,7%. Между тем произошло то, что сам Сталин осудил принудительную коллективизацию во многих местах[10].

Об этом говорит только голая статистика: в марте 1930 г. в колхозах состояло 59% крестьянских семей; к октябрю 1930 года этот процент снизился до 21,7%. Между тем произошло то, что сам Сталин осудил принудительную коллективизацию во многих местах[10].

Марш к тотальной коллективизации (1930-32)

После вмешательства Сталина 15 марта 1930 года был издан декрет, разрешавший крестьянам при желании проводить деколлективизацию. Санкции были приняты против тех, кто был признан виновным в эксцессах.

Однако партия определила, что план индустриализации просто не может быть осуществлен при наличии лишь 21% крестьянских семей в коллективном хозяйстве. Таким образом, XVI съезд партии, состоявшийся летом 1930 г., подтвердил необходимость проведения широкой и быстрой коллективизации[11].

Коллективизация возобновилась в начале 1931 г. К 1932 г. 61,5% крестьянских семей состояли в колхозах. Победа коллективизации была обеспечена. Движение продолжалось более медленными темпами, пока процесс не был завершен в 1937 году.

Цена коллективизации была очень высока. Крестьяне, выступавшие против коллективизации, забивали собственный скот. В период с 1929 по 1934 год произошло резкое падение животноводческого производства: поголовье лошадей сократилось на 55%; крупный рогатый скот был выключен на 40%; овцы упали на 66%; поголовье свиней сократилось на 55%[12].

Ухудшилось и производство зерновых. Довоенный уровень производства был немного превышен в 1930 году, что было обнадеживающим достижением. Но в следующем году он упал. Еще хуже было в 1932 году, упав на 15,6% ниже уровня 1926-27 годов, который был лучшим годом нэпа. Довоенный уровень не будет достигнут снова до 1948 г. в случае зерновых и 1953 г. в отношении домашнего скота.[13]

Непосредственным следствием этого явилось возобновление голода, исчезнувшего в период нэпа. Нормирование было вновь введено между 1931 и 1935 г. Кража зерна стала уголовным преступлением. Нарастала социальная напряженность. За последние несколько лет рабочий класс увеличился в численности. Индустриализация оказалась под прямой угрозой. Приоритетом номер один было накормить рабочих в городах. Историк Мойше Левин подсчитал, что в период с 1932 по 1935 год от голода умер миллион крестьян.

Индустриализация оказалась под прямой угрозой. Приоритетом номер один было накормить рабочих в городах. Историк Мойше Левин подсчитал, что в период с 1932 по 1935 год от голода умер миллион крестьян.

Последствия коллективизации

Каким образом союз рабочих и крестьян оказался на грани распада? Для ответа на этот вопрос необходимо учитывать слияние двух факторов: относительной экономической отсталости Советского Союза и враждебного империалистического окружения.

Чтобы Советский Союз не стал экономикой, основанной преимущественно на сельском хозяйстве и добыче природных ресурсов, что очень быстро обрекло бы его на зависимость от развитых капиталистических стран, ему было абсолютно необходимо развивать свою промышленную базу. Окруженный вражескими войсками, Советский Союз мог рассчитывать только на собственные внутренние ресурсы. Индустриализация требовала большего количества рабочих и накопления иностранной валюты, полученной от экспорта сельскохозяйственной продукции. Проблема снабжения городов становилась все острее и острее, потому что: а) в городах становилось все больше и больше рабочих; (б) рабочие прибыли из деревни, таким образом, произошло одновременное сокращение сельскохозяйственной рабочей силы; в) значительная часть сельскохозяйственной продукции должна была экспортироваться.

Проблема снабжения городов становилась все острее и острее, потому что: а) в городах становилось все больше и больше рабочих; (б) рабочие прибыли из деревни, таким образом, произошло одновременное сокращение сельскохозяйственной рабочей силы; в) значительная часть сельскохозяйственной продукции должна была экспортироваться.

Крайне маловероятно, чтобы мелкотоварное производство с отдельных участков могло удовлетворить этот постоянно растущий спрос. Большевистская партия была уверена, что это невозможно. Сельское хозяйство обязательно должно быть механизировано, а это можно сделать только путем коллективизации.

Масса середняков, заработавших все, что у них было, на политике нэпа, была не особенно заинтересована в отказе от хорошо зарекомендовавшего себя подхода. Надо понимать, что середняки были мелкими капиталистами, заинтересованными главным образом в продаже произведенных ими товаров. Почти полное отсутствие коммунистов в деревне делало весьма призрачной перспективу терпеливой борьбы за убеждение крестьян. Поле было оставлено достаточно свободным для действий кулаков, и им удалось оказать значительное влияние на других крестьян.

Поле было оставлено достаточно свободным для действий кулаков, и им удалось оказать значительное влияние на других крестьян.

Таким образом, когда началась коллективизация, против нее выступило большинство крестьянства. Об этом свидетельствует тот факт, что экспроприация кулацких мер, которые должны были быть применены только к богатым крестьянам, на самом деле применялась к 15% крестьян. Кулаки составляли всего 4% крестьянского населения. Масштабы репрессий не означают, что государственные органы наносили удары вслепую. На самом деле это означает, что кулаки имели значительное влияние на других крестьян и что враждебность середняков была действительно очень ощутимой. К 1932, сельское хозяйство было в значительной степени коллективизировано, но колхозы были заполнены крестьянами, враждебно настроенными по отношению к Советскому государству. Многие крестьяне забивали свой скот и работали так мало, как только могли. И хотя с течением времени это случалось все реже и реже, некоторые даже участвовали в местных восстаниях и убивали коммунистов.

Таким образом, можно сказать, что коллективизация привела к распаду союза рабочих и крестьян. Это не означает, что распад был результатом сознательного политического решения. Объяснение скорее кроется в факторах, обусловивших политические решения, принятые в этот период. Эти факторы сводятся в основном к экономической отсталости страны, господствующему положению мелкотоварного производства в экономике и враждебному капиталистическому окружению.

Непосредственным следствием распада союза двух рабочих классов стало серьезное сокращение базы поддержки советского государства и большевистской партии. До коллективизации партия была в основном сосредоточена в городах, но пользовалась поддержкой большинства крестьян, удовлетворившихся НЭПом. После коллективизации эта поддержка значительно ослабла, что еще больше затруднило набор новых членов партии в деревне. Советское государство должно было чем-то компенсировать эту слабость. У него не было другого выбора, кроме как создать бюрократический и крайне репрессивный государственный аппарат. Коллективное сельское хозяйство должно было контролироваться. Нужно было выследить похитителей зерна, всех, кто спекулировал на черном рынке и т. д.

Коллективное сельское хозяйство должно было контролироваться. Нужно было выследить похитителей зерна, всех, кто спекулировал на черном рынке и т. д.

Все это нужно было сделать правильно, но для этого требовалась бюрократия и репрессивный аппарат.

Заключение

Этот краткий анализ, конечно, не дает ответа на все вопросы, на которые необходимо ответить по истории отношения крестьян к Советскому государству. Для начала необходимо изучить, как развивалось коллективное земледелие в последующие годы. Кроме того, такой анализ должен быть связан с рассмотрением индустриализации и сопутствующего роста советского рабочего класса. Наконец, следует более внимательно рассмотреть влияние баланса сил между классами и странами в мировом масштабе на внутреннюю ситуацию в СССР 9 .0003

Уже сейчас ясно, что отсталость русской экономики, одной из сторон которой является численный перевес крестьянства, с самого начала поставила Советское государство перед массой противоречий, которые не могли быть разрешены одной лишь силой воли. . К сожалению, в тот самый момент, когда Советский Союз добился обобществления сельского хозяйства, он оказался, по выражению Ленина, скован самой элементарной задачей любого общества: борьбой с голодом.

. К сожалению, в тот самый момент, когда Советский Союз добился обобществления сельского хозяйства, он оказался, по выражению Ленина, скован самой элементарной задачей любого общества: борьбой с голодом.

Примечания

[1] Более подробный анализ большевистской сельскохозяйственной политики в период с 1917 по 1922 год см. у Роберта Линхарта. Ленин, les paysans , Тейлор, Париж, Ле Сеуй, 1976.

[2] О НЭПе прочтите 32-й том Собрания сочинений Ленина, особенно брошюру «Продналог», стр. 329-365.

[3] Это исследование, выполненное С.Г. Стумилиным для Центрального бюро статистики, основывалось на классификациях, предложенных Лениным. Бедные крестьяне классифицируются как те, кто не получает от земли достаточно, чтобы жить за счет; они обязаны выполнять некоторую работу за плату. Средние крестьяне имеют небольшой профицит, который позволяет им накапливать сбережения. Богатые крестьяне имеют постоянный и большой излишек. Таким образом, они могут накапливать сбережения и эксплуатировать другие слои, нанимая наемный труд, занимаясь ссудой под высокие проценты и т. д.

д.

[4] Дополнительные статистические данные о сельской местности во время нэпа см. в Charles Bettelheim, Class Struggles in the U.S.S.R., Second Period: 1923-1930, (vol. 2) , MR Press, 1978.

[5] Там же.

[6] Согласно Беттльгейму, нехватка промышленных товаров происходит из-за ошибок, допущенных большевистской партией. Эти ошибки были связаны с линией на индустриализацию, которую проводило большинство ЦК.

[7] Этот факт был подтвержден статьями, опубликованными рядом большевистских лидеров в 1928 и 1929 г.

[8] Число членов партии в деревне увеличилось с 0,26% всего крестьянского населения во время 13-го съезда (1924 г.) до 0,37% во время 14-го съезда (1925 г.). В 1929 году из 120-миллионного крестьянского населения в сельской местности было всего 242 тысячи членов партии.

[9] Вот один пример: в середине февраля 1930 г. делегаты собрания по коллективизации в Сосновском районе получили указание провести коллективизацию закрепленных за ними населенных пунктов в течение пяти лет.

Multiple-choice

Multiple-choice одно из важных направлений внутренней политики государства?

одно из важных направлений внутренней политики государства?

характеризует:

характеризует: и культуру Серебряного века?

и культуру Серебряного века? Multiple-choice

Multiple-choice Multiple-choice

Multiple-choice Multiple-choice

Multiple-choice Multiple-choice

Multiple-choice Multiple-choice

Multiple-choice Multiple-choice

Multiple-choice Multiple-choice

Multiple-choice Multiple-choice

Multiple-choice Multiple-choice

Multiple-choice

Leave A Comment