Глобальные проблемы народонаселения | Понятия и категории

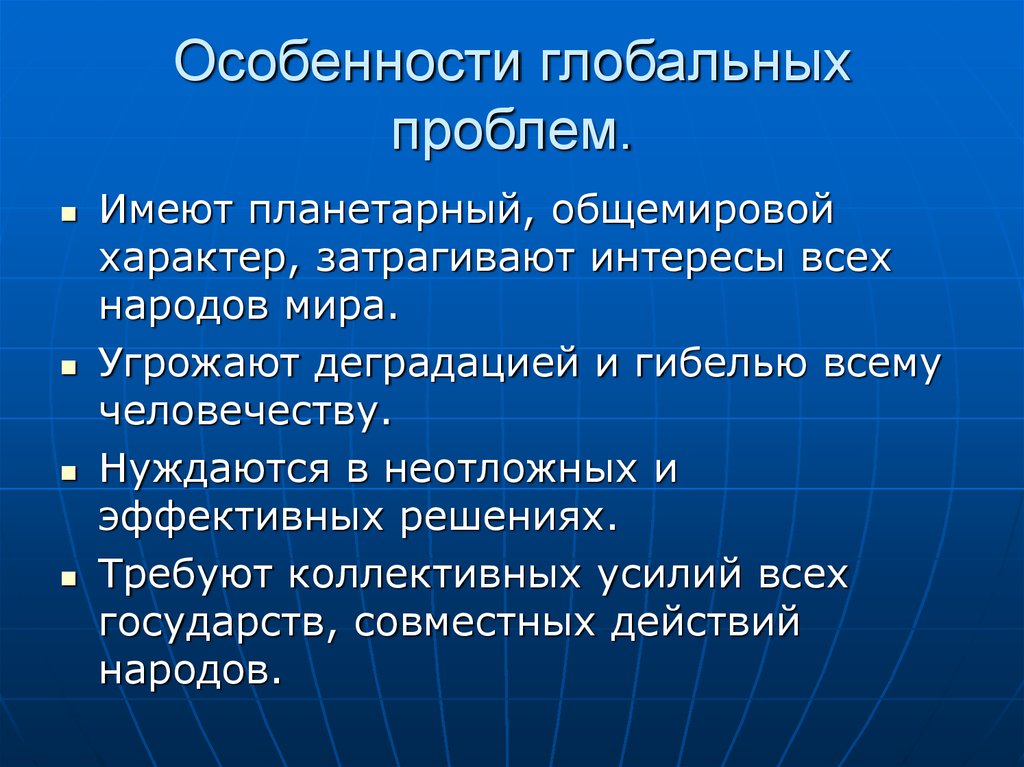

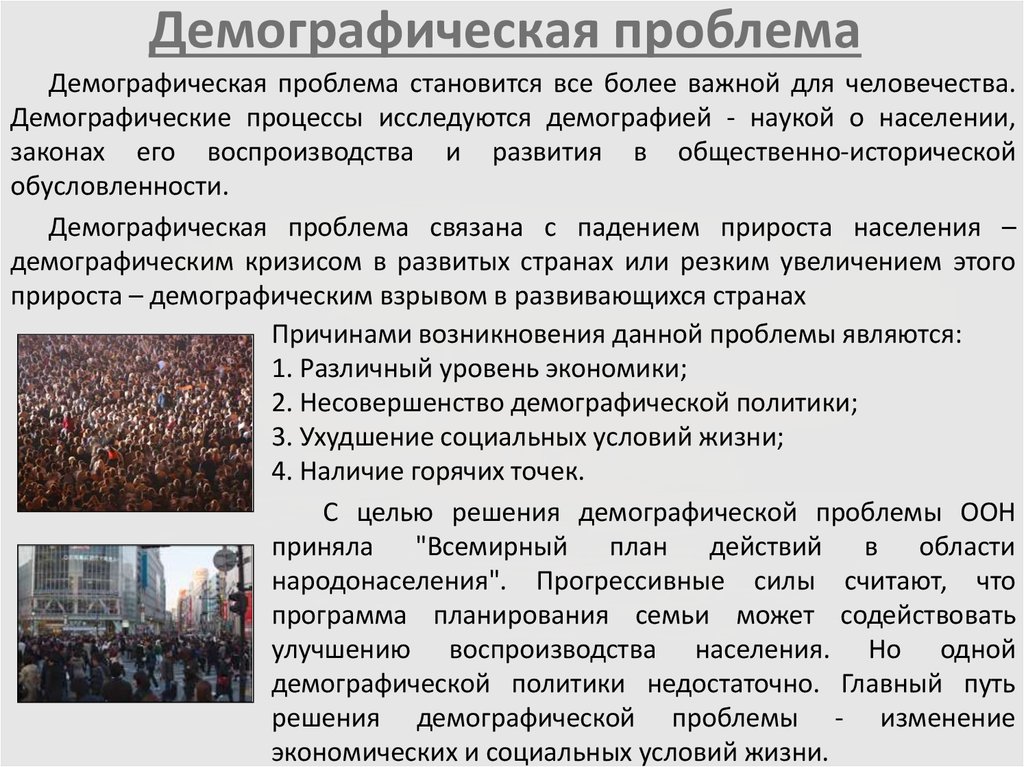

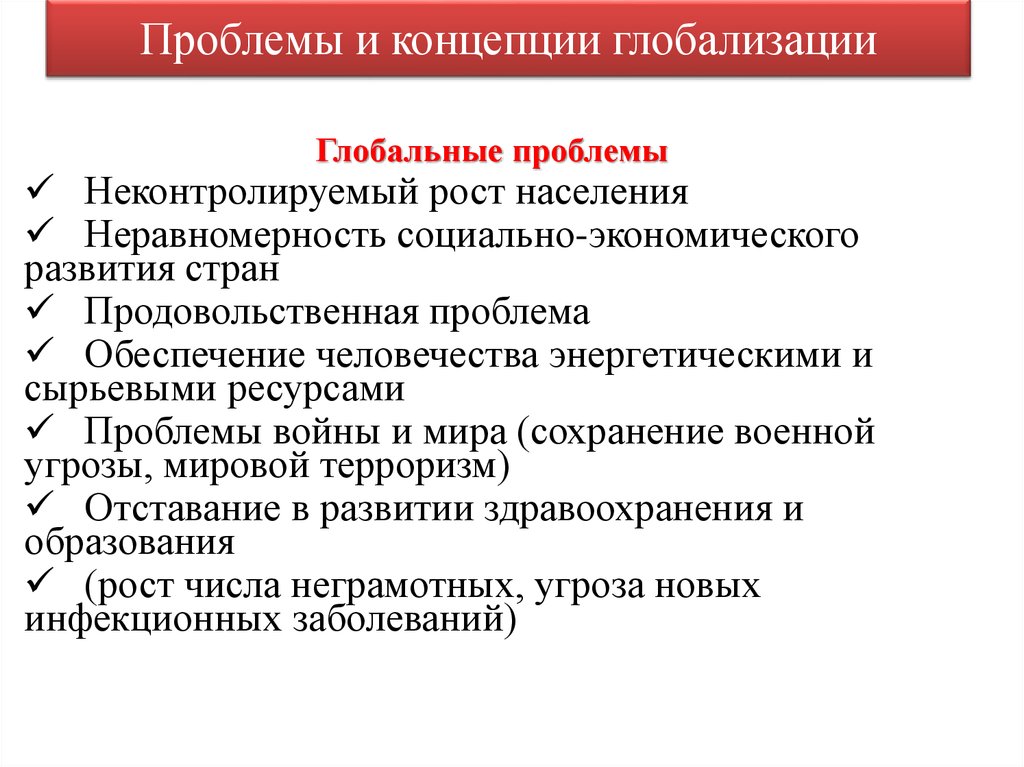

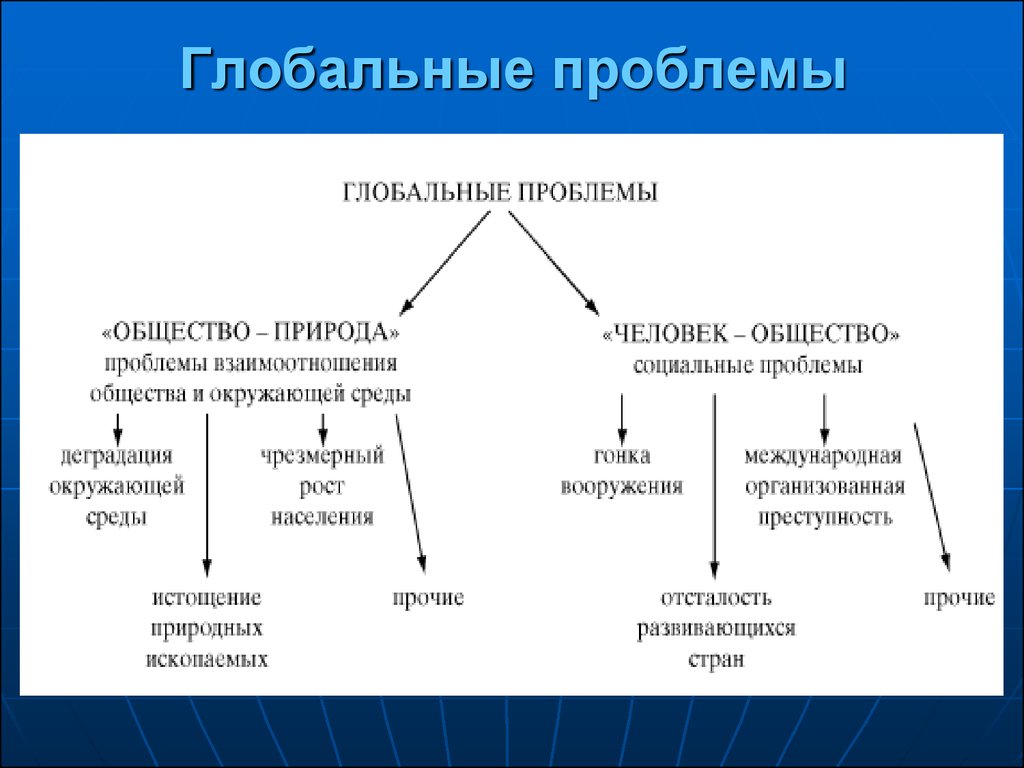

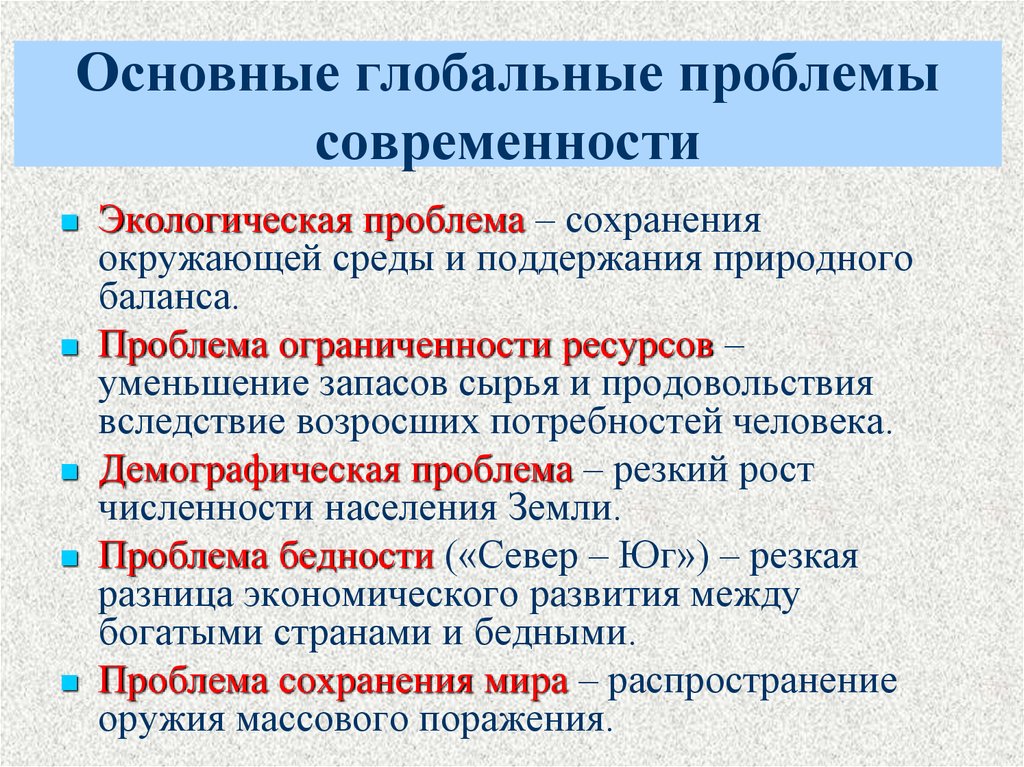

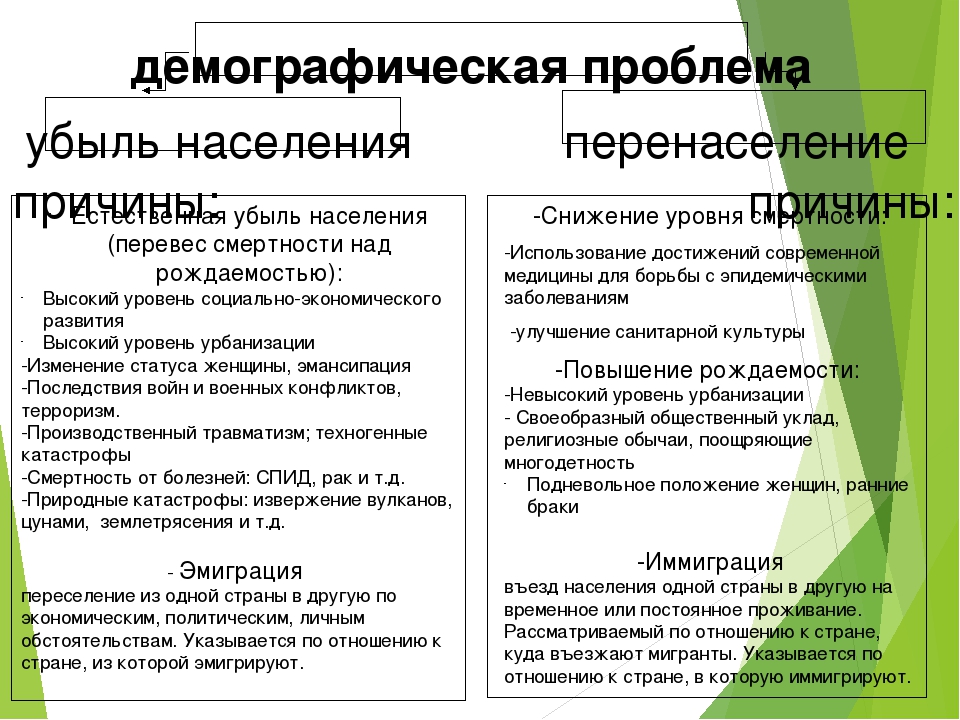

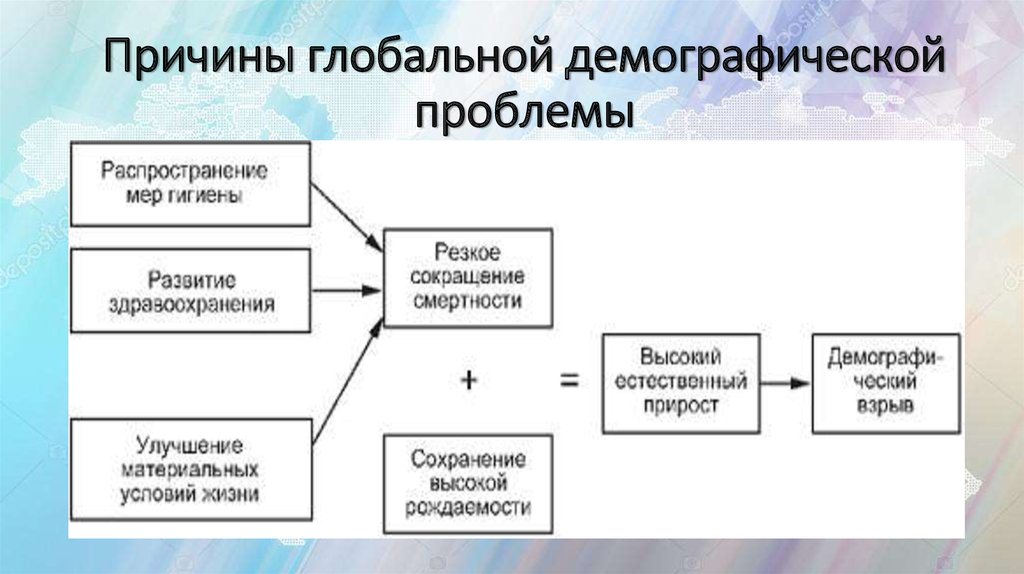

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ, совокупность демографических проблем современности, затрагивающих интересы всего человечества, от решения которых зависит дальнейший социальный прогресс в современную эпоху. Важнейшие глобальные проблемы народонаселения, чреватые наиболее отрицательными долговременными последствиями: стремительный рост населения, или так называемый демографический взрыв, в развивающихся странах и угроза депопуляции, или так называемый кризис демографический, в развитых капиталистических странах. Глобальные проблемы народонаселения включают также неконтролируемую урбанизацию в развивающихся странах, кризис больших городов в развитых капиталистических странах, стихийную внутреннюю и особенно внешнюю миграцию населения, осложняющую политические взаимоотношения между рядом стран (например, между США и Мексикой).

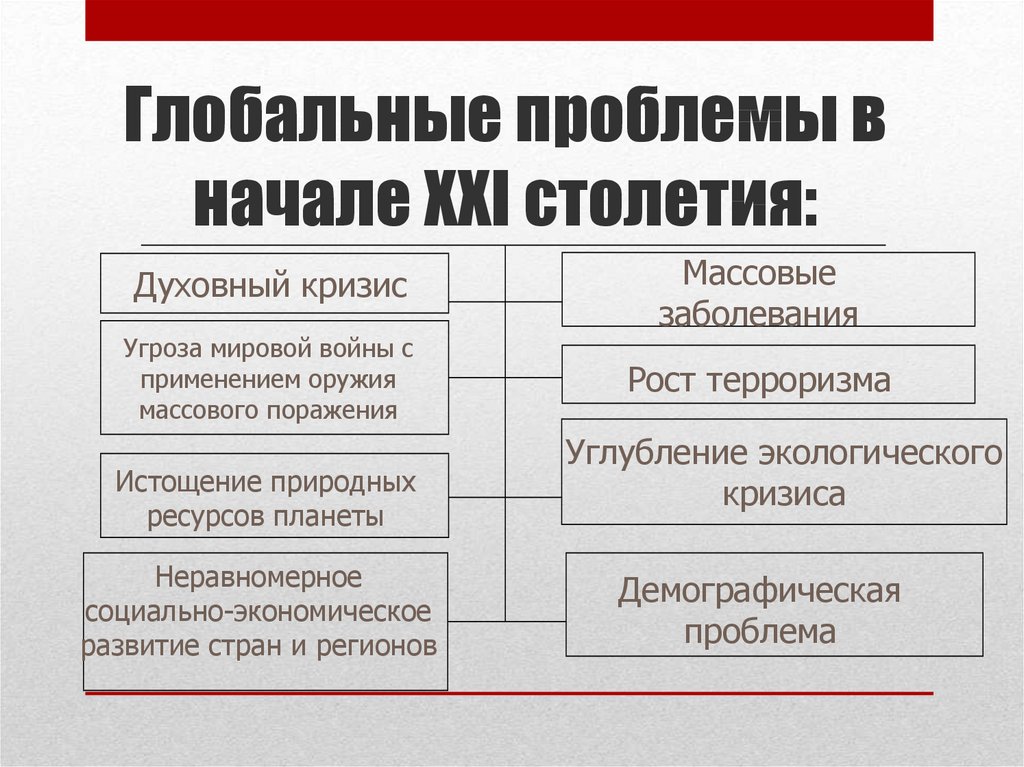

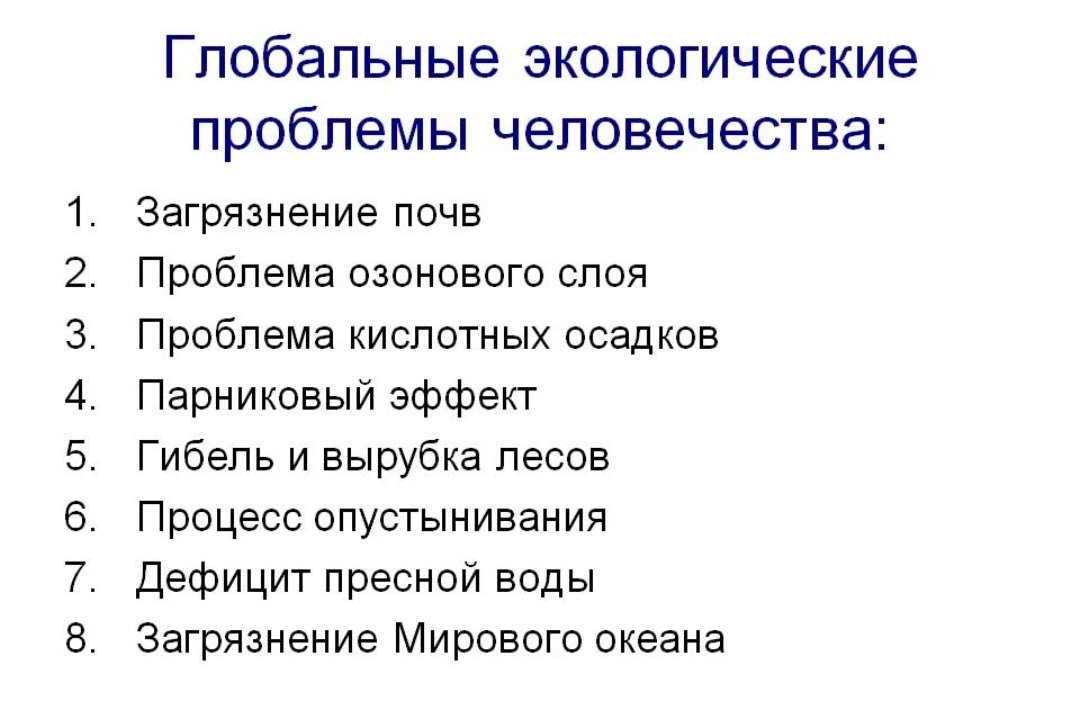

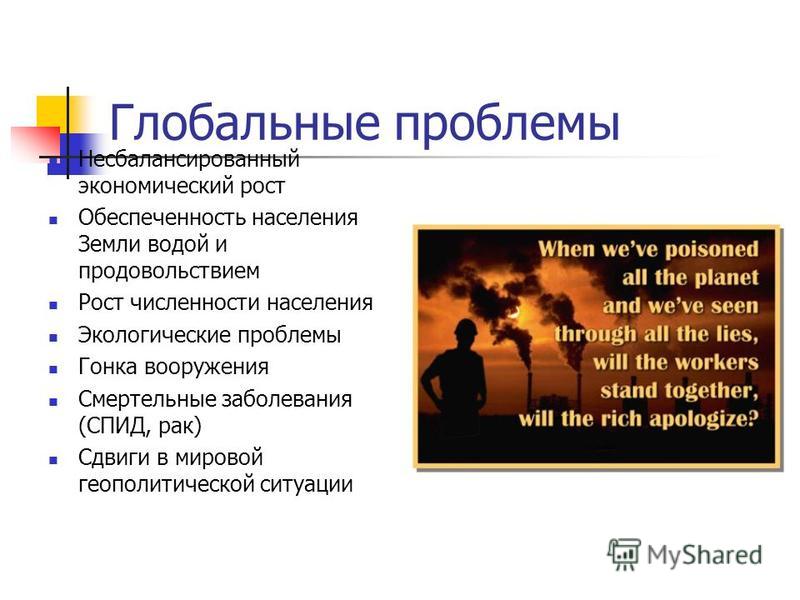

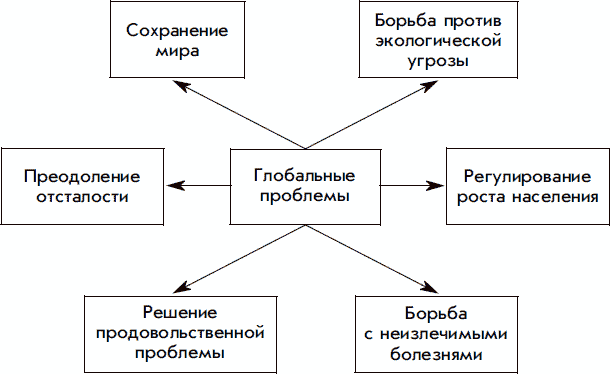

Глобальные проблемы народонаселения или крайне обострившаяся современная мировая демографическая ситуация, составляют неотъемлемую органическую часть глобальных проблем, в число которых входят также проблемы войны и мира, возрастающего разрыва в уровнях экономического развития развитых и развивающихся стран, загрязнения окружающей среды, обеспечения человечества (численность которого стремительно увеличивается) продовольствием, сырьевыми и энергетическими ресурсами, предотвращения ряда отрицательных последствий научно-технической революции.

Термин «глобальные проблемы» введен в науч. литературу в конце 60-х — начале 70-х годов 20 века в работах ученых «Римского клуба». Буржуазные ученые, игнорируя социально-экономическую природу глобальных проблем, считают, что они якобы вытекают из своей «повсеместности» или даже из «биологической природы человека», пытаются придать им надклассовый и внеидеологический характер. Ученые-марксисты отмечают, что глобальный характер эти проблемы приобрели в результате возросшей интернационализации мирохозяйственных связей. Они порождены не столько колоссально возросшими техническими средствами воздействия общества на природу и огромными масштабами его хозяйственной деятельности, сколько стихийностью общественного развития и анархией производства при капитализме, присущими ему антагонистическими противоречиями, наследием колониализма и неравноправными экономическими отношениями между развитыми капиталистическими и развивающимися странами, погоней транснациональных монополий за прибылью и текущими выгодами в ущерб долговременным интересам развития общества. В противоположность буржуазным идеологам, усматривающим главную опасность для человечества в «демографическом взрыве», загрязнении окружающей среды, конфликте «между бедными и богатыми нациями» («передовым Севером и отсталым Югом»), ученые-марксисты считают первоочередной и наиболее важной проблемой обеспечение мирных условий социально-экономического прогресса народов, что создаст благоприятный международный климат и высвободит необходимые ресурсы для решения других глобальных проблем, в том числе глобальных проблем народонаселения.

В противоположность буржуазным идеологам, усматривающим главную опасность для человечества в «демографическом взрыве», загрязнении окружающей среды, конфликте «между бедными и богатыми нациями» («передовым Севером и отсталым Югом»), ученые-марксисты считают первоочередной и наиболее важной проблемой обеспечение мирных условий социально-экономического прогресса народов, что создаст благоприятный международный климат и высвободит необходимые ресурсы для решения других глобальных проблем, в том числе глобальных проблем народонаселения.

Глобальные проблемы взаимосвязаны и обусловлены, их решение требует координированных усилий. Наиболее непосредственна и очевидна связь глобальных проблем народонаселения с возрастающим разрывом в уровнях экономического развития, национального дохода на душу населения между развитыми и развивающимися регионами. Крайне неравномерный рост населения в различных регионах сопровождается интенсивным процессом перераспределения мирового населения между ними. Доля населения экономически развитых регионов неуклонно снижается (с 33,1% в 1950 до 27,1% в 1975) и, согласно прогнозам ООН, уменьшится к 2000 году до 20,5% (в т. ч. доля развитых капиталистических стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, сократится с 20% в 1950 до менее 14% к 2000 году), тогда как доля развивающихся регионов Азии, Африки и Латинской Америки соответственно возрастет (в 1950 — 66,9%, в 1975 -72,9% и 79,5%, по оценке,- к 2000 году; в т. ч. удельный вес 34 «беднейших стран», по классификации ООН, соответственно 28%, 30% и 32%). Этот процесс перераспределения населения между развитыми и развивающимися регионами можно рассматривать как одно из проявлений в международном плане присущей капиталистической системе тенденции относительного ухудшения положения народных масс. Глобальность данной проблемы состоит в том, что она в исторической перспективе не может быть локализована в каком-либо одном или нескольких регионах. Статистические расчеты и долгосрочные прогнозы ООН показывают, что даже в том случае, если к категории экономически слаборазвитых отнести лишь страны Африки и Южной Азии, их доля в мировом населении к концу 21 века превысит 60%.

ч. доля развитых капиталистических стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, сократится с 20% в 1950 до менее 14% к 2000 году), тогда как доля развивающихся регионов Азии, Африки и Латинской Америки соответственно возрастет (в 1950 — 66,9%, в 1975 -72,9% и 79,5%, по оценке,- к 2000 году; в т. ч. удельный вес 34 «беднейших стран», по классификации ООН, соответственно 28%, 30% и 32%). Этот процесс перераспределения населения между развитыми и развивающимися регионами можно рассматривать как одно из проявлений в международном плане присущей капиталистической системе тенденции относительного ухудшения положения народных масс. Глобальность данной проблемы состоит в том, что она в исторической перспективе не может быть локализована в каком-либо одном или нескольких регионах. Статистические расчеты и долгосрочные прогнозы ООН показывают, что даже в том случае, если к категории экономически слаборазвитых отнести лишь страны Африки и Южной Азии, их доля в мировом населении к концу 21 века превысит 60%. А это крайне отрицательно сказалось бы на международных отношениях, ибо преодоление порожденной колониализмом экономической отсталости стран Азии, Африки и Латинской Америки необходимо для нормального развития в будущем отношений между государствами и для прогресса человечества в целом.

А это крайне отрицательно сказалось бы на международных отношениях, ибо преодоление порожденной колониализмом экономической отсталости стран Азии, Африки и Латинской Америки необходимо для нормального развития в будущем отношений между государствами и для прогресса человечества в целом.

В развитых капиталистических странах глобальные проблемы народонаселения наиболее остро проявляются в резком падении рождаемости в 70-х годах значительно ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения (только в 7 из 24 развитых капиталистических стран в 1978 году нетто-коэффициент воспроизводства был выше 1,0). Демографический кризис в развитых капиталистических странах является следствием обострения общего кризиса капитализма, проявлениями которого выступают экономическая стагнация капитализма, рост безработицы, ухудшение материального положения трудящихся, их неуверенность в завтрашнем дне. Сохранение существующих тенденций демографического развития уже в 80-90-х годах может вызвать значительное демографическое старение населения в этих странах, сокращение трудовых ресурсов и увеличение «экономической нагрузки» на самодеятельное население, а в обозримом будущем — депопуляцию со всеми ее крайне отрицательными социальными последствиями.

Опыт социалистических стран свидетельствует о наличии реальных возможностей решения жизненно важных для человечества проблем на пути социалистического строительства. Так, Куба за 20 лет в своем демографическом развитии проделала путь, на который развитым капиталистическим странам потребовались многие десятилетия, а социалистические страны Европы (Венгрия, Чехословакия и другие) благодаря эффективной политике народонаселения смогли обеспечить его стабильное расширенное воспроизводство. Тем не менее в некоторых социалистических странах демографическая ситуация продолжает оставаться острой, что связано главным образом с отрицательными последствиями 2-й мировой войны 1939-1945 годов.

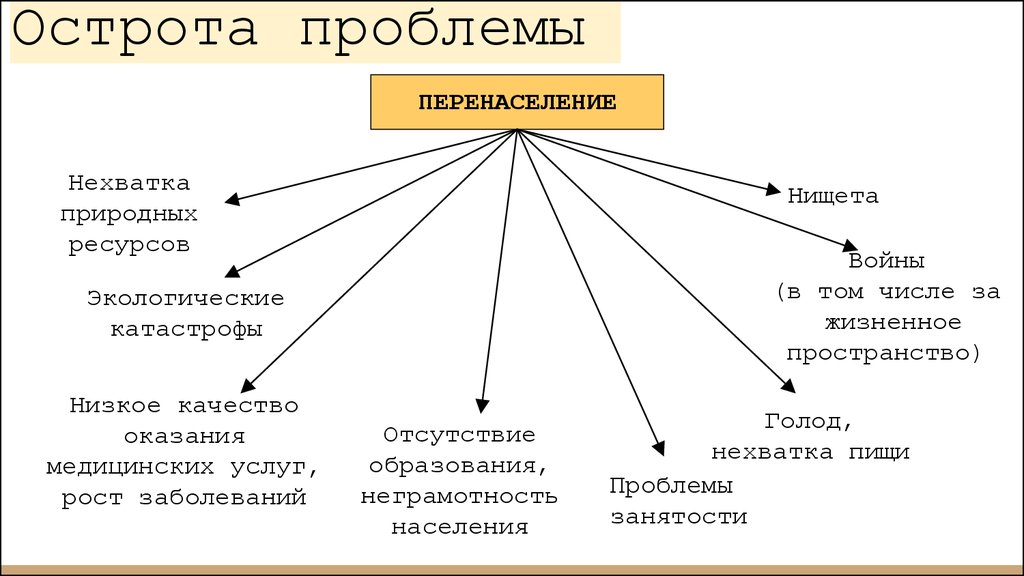

Стремительный рост населения в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки, приводящий к удвоению его численности каждые 20-30 лет, крайне осложняет решение стоящих перед ними социально-экономических задач. В современном мире имеет место целый ряд «парадоксов отсталости», связанной с социально-экономическими последствиями колониализма и неоколониальной политикой империалистических государств в развивающихся странах: 1) несмотря на более высокие в среднем темпы экономического роста развивающихся стран по сравнению с развитыми капиталистическими странами, вследствие значительного различия в темпах прироста населения разрыв в уровнях национального дохода на душу населения между ними увеличился с 1:10 в 50-х гг. до 1:13 в конце 70-х годов и может достигнуть 1:15 к 2000 году. Если бы ежегодный прирост населения в развивающихся странах с 50-х годов был таким же, как в развитых капиталистических странах, то разрыв между ними по данному показателю сократился бы к концу 70-х годов до 1:8, а к концу 20 века до 1:5 или 1:6, причем средний уровень дохода на душу населения в начале 80-х годов почти вдвое превышал бы достигнутый. 2) Беспрецедентная по масштабам урбанизация и опережающие темпы роста городского населения сопровождаются быстрым увеличением численности сельского населения в развивающихся странах (млрд. ч.): в 1950 — 1,4; в 1980 — 2,2; и, по прогнозу ООН,- 2,8 в 2000 году. 3) Наряду со значительным увеличением занятости, особенно в промышленности, растет потребность в новых рабочих местах для трудоспособного населения, не находящего применения своему труду. К началу 80-х годов число безработных, а также лиц, не находящих постоянного применения своему труду, в развивающихся странах достигло 500 млн.

до 1:13 в конце 70-х годов и может достигнуть 1:15 к 2000 году. Если бы ежегодный прирост населения в развивающихся странах с 50-х годов был таким же, как в развитых капиталистических странах, то разрыв между ними по данному показателю сократился бы к концу 70-х годов до 1:8, а к концу 20 века до 1:5 или 1:6, причем средний уровень дохода на душу населения в начале 80-х годов почти вдвое превышал бы достигнутый. 2) Беспрецедентная по масштабам урбанизация и опережающие темпы роста городского населения сопровождаются быстрым увеличением численности сельского населения в развивающихся странах (млрд. ч.): в 1950 — 1,4; в 1980 — 2,2; и, по прогнозу ООН,- 2,8 в 2000 году. 3) Наряду со значительным увеличением занятости, особенно в промышленности, растет потребность в новых рабочих местах для трудоспособного населения, не находящего применения своему труду. К началу 80-х годов число безработных, а также лиц, не находящих постоянного применения своему труду, в развивающихся странах достигло 500 млн. ч. 4) Несмотря на значительное увеличение доли грамотного населения в мире с 61% в 1960 до 71% в 1980 и, по прогнозу ЮНЕСКО, до 85% к концу 20 века, численность неграмотных на земном шаре, подавляющее большинство которых живет в развивающихся странах, соответственно возросла с 700 до 800 млн. ч. и может достигнуть 950 млн. в 2000 году. Потенциальная опасность развития современной мировой демографической ситуации состоит в том, что население земного шара, численность которого к 2000 году превысит 6 млрд. ч. (а в 2025 году — 8 млрд.), может вступить в 21 в. обремененным 1 млрд. голодающих, 1 млрд. неграмотных, 1 млрд. безработных, 2 млрд. чел., оказавшихся в условиях относительного и абсолютного аграрного перенаселения, 1,5 млрд. обездоленных, живущих за «чертой бедности», в т. ч. 1 млрд. ч., находящихся в «крайне бедственном положении». При этом большинство населения развивающихся стран, которое достигнет почти 5 млрд. ч. к концу 20 века, может оказаться в одной и даже одновременно в нескольких из перечисленных выше категорий населения, выделяемых статистикой.

ч. 4) Несмотря на значительное увеличение доли грамотного населения в мире с 61% в 1960 до 71% в 1980 и, по прогнозу ЮНЕСКО, до 85% к концу 20 века, численность неграмотных на земном шаре, подавляющее большинство которых живет в развивающихся странах, соответственно возросла с 700 до 800 млн. ч. и может достигнуть 950 млн. в 2000 году. Потенциальная опасность развития современной мировой демографической ситуации состоит в том, что население земного шара, численность которого к 2000 году превысит 6 млрд. ч. (а в 2025 году — 8 млрд.), может вступить в 21 в. обремененным 1 млрд. голодающих, 1 млрд. неграмотных, 1 млрд. безработных, 2 млрд. чел., оказавшихся в условиях относительного и абсолютного аграрного перенаселения, 1,5 млрд. обездоленных, живущих за «чертой бедности», в т. ч. 1 млрд. ч., находящихся в «крайне бедственном положении». При этом большинство населения развивающихся стран, которое достигнет почти 5 млрд. ч. к концу 20 века, может оказаться в одной и даже одновременно в нескольких из перечисленных выше категорий населения, выделяемых статистикой.

Большинство буржуазных демографов (в особенности неомальтузианцы), как правило, сводят глобальные проблемы народонаселения к «демографическому взрыву» и единственное средство их решения усматривают в достижении «нулевого роста населения» к 2000 или 2025 году посредством радикального сокращения рождаемости в развивающихся странах. Сторонники концепции «нулевого роста» подходят к демографическим процессам с волюнтаристских позиций «социальной инженерии» и «социальной технологии», которые якобы позволяют посредством технологических средств контроля над рождаемостью произвольно манипулировать демографическим поведением людей. Стационарное население отождествляется буржуазными теоретиками с навязанным ему «нулевым ростом» даже ценой нарушения естественной смены поколений. По их мнению, развивающиеся страны могут проводить эффективную демографическую политику, оставаясь отсталыми в экономическом, социальном и культурном отношениях. Выступив с критикой концепции «нулевого роста», ученые-марксисты отвергают как волюнтаристский, так и фаталистические подходы к глобальным проблемам народонаселения; они отмечают, что стабилизация численности мирового населения, как одно из условий решения глобальных проблем народонаселения, представляет собой естественно-исторический процесс: «нулевой рост нас. » является не причиной, а следствием его постепенного перехода к стационарному состоянию. При этом развивающиеся страны могут осуществить переход от «демографического взрыва» к простому воспроизводству населения или его умеренному росту только в процессе одновременного экономического, социального и культурного развития. Активная гуманистическая политика народонаселения может ускорить этот процесс, как и решение других глобальных проблем народонаселения.

» является не причиной, а следствием его постепенного перехода к стационарному состоянию. При этом развивающиеся страны могут осуществить переход от «демографического взрыва» к простому воспроизводству населения или его умеренному росту только в процессе одновременного экономического, социального и культурного развития. Активная гуманистическая политика народонаселения может ускорить этот процесс, как и решение других глобальных проблем народонаселения.

Полное и окончательное решение глобальных проблем народонаселения возможно лишь в коммунистическом обществе, которое сможет «…регулировать производство людей, так же как оно к тому времени уже урегулирует производство вещей…» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 35, с. 124). Многие аспекты глобальных проблем народонаселения успешно решаются в социалистическом обществе. В ходе борьбы за разрядку международной напряженности, за равноправные международные экономические отношения, социальное равноправие женщин, всеобщее образование, подъем материального и культурного уровня населения и др. общедемократические цели находят частичное разрешение отдельные аспекты глобальных проблем народонаселения в ряде развивающихся и развитых капиталистических стран.

общедемократические цели находят частичное разрешение отдельные аспекты глобальных проблем народонаселения в ряде развивающихся и развитых капиталистических стран.

Сложный, комплексный характер глобальных проблем народонаселения предполагает широкое использование для их исследования и решения междисциплинарного подхода, сотрудничества специалистов разных отраслей науки, применение с позиций диалектического и исторического материализма системного анализа, глобального моделирования и других методов научного познания.

Э. А. Араб-Оглы.

Демографический энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор Д.И. Валентей. 1985.

Литература:

Энгельс Ф., [Письмо] К. Каутскому 1 февр. 1881 г., Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 35; Ленин В И, Рабочий класс и неомальтузианство, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 23; Материалы XXVI съезда КПСС, М. 1981; Валентен Д. И., Теория и политика народонас., М. 1967; Марксистско-ленинская теория народонас. , 2 изд., М. 1974; Урланис Б. Ц., Народонас. Исследования, публицистика, М. 1976; Федоров Е. К., Экологич. кризис и социальный прогресс, Л., 1977; Араб-Оглы Э. А., Демографич. и экологич. прогнозы, М. 1978; Вишневский А. Г., Мировой демографич. взрыв и его проблемы, М. 1978; Стегаенко В. С., Демография в совр. мире, М. 1978; Форрестер Д ж., Мировая динамика, пер. с англ., М. 1978, Будущее мировой экономики. Доклад группы экспертов ООН во главе с В. Леонтьевым, пер. с англ., М. 1979; Гузеватый Я. Н., Демографо-экон. проблемы Азии, М. 1980; Глобальные проблемы современности, М. 1981; Народонас. стран мира. Справочник, 3 изд., М. 1984; Воguе D. J., The end of the population explosion, «Public Interest», 1967, № 7; его же, Principles of demography, N. Y., 1969; Clark C., Starvation or plenty?, L., 1970; The limits to growth, N. Y., 1972; Sauvy A., Croissance zero?, P., 1973; его же, La fin des riches, 2 ed., P., 1975; Mesarovic M., Pestel E., Mankind at the turning point, N. Y., 1974; Kahn H.

, 2 изд., М. 1974; Урланис Б. Ц., Народонас. Исследования, публицистика, М. 1976; Федоров Е. К., Экологич. кризис и социальный прогресс, Л., 1977; Араб-Оглы Э. А., Демографич. и экологич. прогнозы, М. 1978; Вишневский А. Г., Мировой демографич. взрыв и его проблемы, М. 1978; Стегаенко В. С., Демография в совр. мире, М. 1978; Форрестер Д ж., Мировая динамика, пер. с англ., М. 1978, Будущее мировой экономики. Доклад группы экспертов ООН во главе с В. Леонтьевым, пер. с англ., М. 1979; Гузеватый Я. Н., Демографо-экон. проблемы Азии, М. 1980; Глобальные проблемы современности, М. 1981; Народонас. стран мира. Справочник, 3 изд., М. 1984; Воguе D. J., The end of the population explosion, «Public Interest», 1967, № 7; его же, Principles of demography, N. Y., 1969; Clark C., Starvation or plenty?, L., 1970; The limits to growth, N. Y., 1972; Sauvy A., Croissance zero?, P., 1973; его же, La fin des riches, 2 ed., P., 1975; Mesarovic M., Pestel E., Mankind at the turning point, N. Y., 1974; Kahn H. , Brown W., Marte1 L., The next 200 years, N. Y, 1976; Mоhrig W., Wieviel Menschen tragt die Erde?, Lpz., 1976; Rоsset E., Eksplozja demograficzna, Warsz., 1978; World Development Report, N. Y., 1978; The World bank, Wash., 1978; Interfutures. Facing the future. Mastering the probable and managing the unpredictible, Wash., 1979; La defi demographique, P., 1979; The World population Situation… 1979, N. Y., 1980.

, Brown W., Marte1 L., The next 200 years, N. Y, 1976; Mоhrig W., Wieviel Menschen tragt die Erde?, Lpz., 1976; Rоsset E., Eksplozja demograficzna, Warsz., 1978; World Development Report, N. Y., 1978; The World bank, Wash., 1978; Interfutures. Facing the future. Mastering the probable and managing the unpredictible, Wash., 1979; La defi demographique, P., 1979; The World population Situation… 1979, N. Y., 1980.

Вестник НАТО — Рост населения – главная проблема XXI века

Публикации «Вестника НАТО» не являются официальной позицией или политикой НАТО или государств-членов.

Задача «Вестника НАТО» – информировать и поощрять обсуждение вопросов безопасности. Авторы статей высказывают свое личное мнение.

- Dr Tim Fox

- 14 февраля 2011

Может ли инженерное искусство помочь справиться с проблемами бурного роста населения, изменения климата и напряженной ситуацией с обеспечением продуктами питания и водой?

В этом веке мир столкнется лицом к лицу с последствиями самого большого демографического взрыва в истории человечества.

Если не принять незамедлительные меры, несколько миллиардов людей на планете будут страдать от жажды, голода, жизни в трущобах и конфликтов

Представьте себе, что через 40 лет на планете будет на два миллиарда больше людей, и всем им нужны продукты питания, вода и кров, а в связи с изменением климата удовлетворить эти основные потребности людей становится сложнее.

Если не принять незамедлительные меры, несколько миллиардов людей на планете будут страдать от жажды, голода, жизни в трущобах и конфликтов в результате засух, нехватки продуктов питания, городской нищеты, миграции и истощения природных богатств, пытаясь при этом повысить производительность, чтобы удовлетворить спрос.

Ожидается ошеломительный рост спроса. Надо будет накормить больше ртов, изменятся также вкусовые привычки, в результате чего:

- за четыре десятилетия объем сельскохозяйственного производства увеличится в два раза,

- к 2030 году объем потребляемой воды должен вырасти на 30%,

- к середине века дополнительно три миллиарда людей будут стремиться обрести кров в городах.

С учетом потребности в энергоресурсах для поддержания экономического роста в постиндустриальных, промышленных и недавно вставших на путь промышленного развития странах и того, что к 2050 году этот спрос вырастет вдвое, налицо серьезная проблема для правительств и для общества в целом.

Но вселяет надежду тот факт, что согласно недавно опубликованному великобританским Институтом инженерной механики отчету «Население: одна планета, слишком много людей?», с ожидаемыми проблемами можно справиться с помощью известных инженерных технологий и устойчивой практики. Это означает, что не надо откладывать действия глобального масштаба в ожидании очередного крупного открытия в сфере технологии или прорыва в области регулирования рождаемости.

Предполагается, что в ближайшие сорок лет мировое население выйдет на отметку 9 миллиардов (по сравнению с 6,9 млрд. сегодня) и достигнет наивысшей точки 9,5 млрд. в 2075 году

В отчете также делается вывод, что у нас имеется уникальная возможность: изобилие экологически чистых технологий и ноу-хау, благодаря которым страны, недавно начавшие экономически развиваться, могут «перепрыгнуть» через этап больших объемов выбросов и чрезмерного потребления ресурсов, которыми сопровождается ранняя стадия индустриализации. Это тем более важно, что, как предполагается, наибольший рост населения будет наблюдаться именно в этих странах с формирующейся экономикой.

Это тем более важно, что, как предполагается, наибольший рост населения будет наблюдаться именно в этих странах с формирующейся экономикой.

- Отличительной чертой стран со зрелой постиндустриальной экономикой станет стабильный уровень населения или сокращение населения. Например, согласно прогнозам, в период до 2100 года население в странах Европейского союза сократится на 20%. Сопутствующее этому снижение молодого населения серьезно скажется на социальном обеспечении, здравоохранении и составе рабочей силы. Конфликты на почве перенаселения и напряженные ситуации, возникающие по причине изменения климата в других государствах, также отразятся на экономике этих стран: нарушится система поставок для сельскохозяйственного производства и промышленных товаров.

2) В странах с высоким уровнем индустриализации, находящихся на поздней стадии развития экономики, рост населения замедлится, в то время как уровень зажиточности повысится. Например, в Азии, где уже проживает половина мирового населения, как предполагается, численность населения увеличится лишь на 25% и достигнет максимальной отметки в 2065 году, а затем она будет сокращаться, как это происходит в некоторых странах с постиндустриальной экономикой. Хотя рост населения в этом регионе в ближайшие пять десятилетий и будет скромным, в сочетании с высокими уровнями роста личных доходов и благосостояния он скорее всего приведет к геополитической напряженности между отдельными государствами по причине природных богатств, например, общих водных ресурсов и сырья для промышленного производства.

3) Новые развивающиеся страны и страны с еще не развившейся экономикой, стоящие на пороге индустриализации, составляют третью группу. Основной отличительной чертой этих стран является ускорение роста населения, за счет которого по большей части и будет расти население планеты до 2075 года.

Велика вероятность того, что во всех трех группах государств возникнет геополитическая напряженность из-за ископаемых видов топлива (уголь, нефть и газ) и источников энергии с низким содержанием углерода. Доступность и изобилие энергоресурсов образует фундамент индустриализации, помогает вырваться из нищеты, способствует экономическому росту и формированию постиндустриального общества.

По мере того, как начнут появляться страны, богатые новыми пригодными для использования ресурсами, подобно солнечной энергии в североафриканских странах, а другие страны, занимавшие господствующее положение в снабжении энергоресурсами в XX веке, будут с трудом поддерживать свое благосостояние и влияние, начнет складываться новый миропорядок

Как не раз показывала история, при отсутствии этих энергоресурсов в конечном итоге происходит крах обществ, поскольку прибыль на капиталовложения в создание чего-то более сложного снижается. По мере того, как начнут появляться страны, богатые новыми пригодными для использования ресурсами, подобно солнечной энергии в североафриканских странах, а другие страны, занимавшие господствующее положение в снабжении энергоресурсами в XX веке, будут с трудом поддерживать свое благосостояние и влияние, начнет складываться новый миропорядок.

По мере того, как начнут появляться страны, богатые новыми пригодными для использования ресурсами, подобно солнечной энергии в североафриканских странах, а другие страны, занимавшие господствующее положение в снабжении энергоресурсами в XX веке, будут с трудом поддерживать свое благосостояние и влияние, начнет складываться новый миропорядок.

Мы считаем, что страны, экономика которых начала недавно развиваться, принципиально важны для достижения успешного результата. Если эти государства встанут на путь больших объемов выбросов парниковых газов и неустойчивого развития, по которому шли в прошлом зрелые промышленно развитые государства, результат будет не самым лучшим для всех нас.

Например, если вследствие индустриализации и экономического роста в XXI веке средний объем выбросов парниковых газов африканских стран будет равен скромному объему выбросов азиатских стран сегодня, недавно увеличившееся население этого континента будет выбрасывать в атмосферу около 9 тысяч мегатонн в год парниковых газов.

За счет применения инженерных решений, таких как биотехнология, рост механизации и автоматизации, сокращение отходов, совершенствование хранения и распределения, а также более оптимальное управление водными ресурсами, можно обеспечить достаточное количество продуктов питания, чтобы удовлетворить прогнозируемый спрос.

Аналогичным образом удовлетворить спрос в будущем можно с помощью более оптимального управления использованием подземных вод, сбора и хранения ливневых вод, оборотного водоснабжения и опреснения.

В городских условиях интегрированное планирование и применение группами населения новых моделей хозяйствования – успешный путь к решению проблемы трущоб. Одна треть городского населения в мире уже проживает в ужасных трущобах, практически не имея доступа к чистой воде, санитарной или энергетической инфраструктуре.

Одна треть городского населения в мире уже проживает в ужасных трущобах, практически не имея доступа к чистой воде, санитарной или энергетической инфраструктуре.

Инженерные решения также могли бы сыграть ключевую роль в борьбе с повышением уровня моря, грозящим городским районам. Три четверти крупнейших городов в мире расположены на побережье, а одни из самых крупных находятся в дельтовых равнинах в развивающихся странах (например, Бангкок или Шанхай), где оседание почвы лишь ухудшит эту проблему. С учетом того, что для реализации таких стратегий, как инженерная инфраструктура защиты от наводнений, оценка прогнозируемого повышения уровня воды и возможных решений, требуется долгое время, необходимо срочно заняться проблемой прибрежных поселений во всем мире.

Новаторские методы финансирования сыграют важную роль не только в выработке инженерных подходов к урбанизации, но и в применении на базе групп населения экологически чистых энергетических технологий, например, солнечной энергии, ветровой энергии и микрогидроэнергии, в то же время на тепло- и электростанциях будут использоваться биомасса или энергия, извлекаемая из переработки отходов. Для обеспечения широкого доступа к энергии и воде, поощрения внедрения устойчивых технологий на местах и снижения капиталовложений необходимо создать такие механизмы, как новаторские льготные займы и микрофинансирование, «беззатратные переходные схемы и новые модели индивидуального и коллективного хозяйствования, такие как трасты.

Для обеспечения широкого доступа к энергии и воде, поощрения внедрения устойчивых технологий на местах и снижения капиталовложений необходимо создать такие механизмы, как новаторские льготные займы и микрофинансирование, «беззатратные переходные схемы и новые модели индивидуального и коллективного хозяйствования, такие как трасты.

Сложно предсказать, как конкретно изменится климат в определенных регионах в связи с возможным повышением температуры на планете от 3°C до 6°C к концу века. Возможно, в некоторых регионах, в частности, в северном полушарии, в результате изменения климата государству будет легче справиться с ростом населения благодаря повышению урожайности или более легкого доступа к энергоресурсам. Однако экстремальные явления природы, повышение температуры и меняющийся режим распределения осадков приведут к тому, что другим регионам будет сложнее справляться с возросшей численностью населения.

Есть доказательства того, что существуют устойчивые инженерные решения, позволяющие справиться с прогнозируемыми последствиями роста населения и снизить напряжение, вызванное изменением климата

Как предполагается, в результате изменения климата, из-за более интенсивных стихийных бедствий, засухи, повышения уровня моря и конфликтов из-за все более дефицитных ресурсов в ближайшие сорок лет до одного миллиарда людей могут быть вынуждены покинуть свои дома. Массовая миграция из этих регионов ляжет дополнительным бременем на те районы мира, в которых климат станет более умеренным, что в свою очередь создаст значительные проблемы безопасности для более удачливых стран.

Массовая миграция из этих регионов ляжет дополнительным бременем на те районы мира, в которых климат станет более умеренным, что в свою очередь создаст значительные проблемы безопасности для более удачливых стран.

Есть доказательства того, что существуют устойчивые инженерные решения, позволяющие справиться с прогнозируемыми последствиями роста населения и снизить напряжение, вызванное изменением климата. Например, внедрение технологий управления энергоносителями, таких как умные электроприборы и счетчики, одновременно с сокращением потерь энергии посредством улучшенной изоляции зданий и эффективного использования тепла – примеры инженерных инициатив, которые могли бы помочь отчасти справиться с потребностью в более устойчивых источниках энергии.

Необходима политическая и социальная воля, чтобы исправить недостатки рынка, предоставить новаторские механизмы финансирования и новые модели индивидуального и коллективного хозяйствования, а также передать знания в области экологически чистой технологии и наилучшей практики с привлечением местных ресурсов для достижения более надежных результатов.

В подготовленном институтом отчете предложены пять задач развития в инженерно-технологической сфере в качестве первого шага на пути к достижению подобной цели. Среди них – основные вопросы, которые предстоит решить в области энергоносителей, воды, продуктов питания, урбанизации и финансов.

Более того, отчет призывает правительство Великобритании взять на себя ведущую роль в работе со специалистами в данной области, чтобы определить цели и показатели результативности выполнения задач развития в инженерно-технологический сфере, с тем чтобы продвигать их в ООН в качестве основы международной схемы, которая придет на смену Целям развития тысячелетия, когда срок их действия истечет в 2015 году.

В поддержку этих задач институт также рекомендовал принять механизм для подготовки и временного направления инженеров в развивающиеся страны для консультирования по вопросам применения экологически чистых технологий и устойчивой практики на местах. В своем отчете институт призвал Министерство международного развития Великобритании взять на себя ведущую роль в создании модели командирования в рамках своего мандата международного развития.

В конечном итоге, нас все больше, живем мы все дольше, завися друг от друга, на планете, на которой становится все теснее, а ресурсы ограничены, и поэтому последствия роста глобального населения в определенной степени скажутся на жизни каждого, где бы они ни жили. Эти последствия не будут считаться с государственными границами. Речь не идет об альтруизме, речь идет о разработке основ политики и применения мер самозащиты.

Публикации «Вестника НАТО» не являются официальной позицией или политикой НАТО или государств-членов.

Задача «Вестника НАТО» – информировать и поощрять обсуждение вопросов безопасности. Авторы статей высказывают свое личное мнение.

Об авторе

Д-р Тим Фокс, начальник отдела энергоносителей и экологии, Институт инженерной механики Великобритании, руководитель авторского коллектива, подготовившего отчет «Население: одна планета, слишком много людей?»

Поделиться статьей

Рост населения — Понимание глобальных изменений

Рост населения – это увеличение количества людей на Земле. На протяжении большей части истории человечества численность нашего населения была относительно стабильной. Но с инновациями и индустриализацией, энергетика, продукты питания , вода и медицинское обслуживание стали более доступными и надежными. Следовательно, население планеты быстро увеличивалось и продолжает расти, оказывая серьезное воздействие на глобальный климат и экосистемы. Нам потребуются технологические и социальные инновации, чтобы помочь нам поддержать население мира, поскольку мы адаптируемся к климатическим и экологическим изменениям и смягчаем их последствия.

На протяжении большей части истории человечества численность нашего населения была относительно стабильной. Но с инновациями и индустриализацией, энергетика, продукты питания , вода и медицинское обслуживание стали более доступными и надежными. Следовательно, население планеты быстро увеличивалось и продолжает расти, оказывая серьезное воздействие на глобальный климат и экосистемы. Нам потребуются технологические и социальные инновации, чтобы помочь нам поддержать население мира, поскольку мы адаптируемся к климатическим и экологическим изменениям и смягчаем их последствия.

Рост населения мира с 10 000 г. до н.э. до 2019 г. н.э. Данные из: Организации Объединенных Наций

Рост населения влияет на систему Земли различными способами, в том числе:

- Увеличение добычи ресурсов из окружающей среды. Эти ресурсы включают ископаемое топливо (нефть, газ и уголь), полезные ископаемые, деревья , воду и живую природу , особенно в океанах.

Процесс удаления ресурсов, в свою очередь, часто освобождает загрязняющие вещества и отходы , которые снижают качество воздуха и воды и вредят здоровью людей и других видов.

Процесс удаления ресурсов, в свою очередь, часто освобождает загрязняющие вещества и отходы , которые снижают качество воздуха и воды и вредят здоровью людей и других видов. - Увеличение сжигания ископаемого топлива для производства электроэнергии, а также для питания транспорта (например, автомобилей и самолетов) и промышленных процессов.

- Увеличение использования пресной воды для питья, для сельского хозяйства , отдыха и промышленных процессов. Пресная вода извлечено из озер, рек, земли и искусственных водоемов.

- Увеличение экологического воздействия на окружающую среду. Леса и другие среды обитания нарушаются или уничтожаются для строительства городских районов , включая строительство домов, предприятий и дорог для размещения растущего населения.

Кроме того, по мере роста населения все больше земли используется для сельскохозяйственных работ, для выращивания сельскохозяйственных культур и содержания скота. Это, в свою очередь, может уменьшить популяции видов, географические ареалы, биоразнообразие, и взаимодействия между организмами.

Кроме того, по мере роста населения все больше земли используется для сельскохозяйственных работ, для выращивания сельскохозяйственных культур и содержания скота. Это, в свою очередь, может уменьшить популяции видов, географические ареалы, биоразнообразие, и взаимодействия между организмами. - Увеличение рыболовства и охоты , что сокращает видовых популяций эксплуатируемых видов. Рыболовство и охота также могут косвенно увеличить количество видов, на которые не ведется лов рыбы или охота, если для видов, остающихся в экосистеме, станет доступно больше ресурсов.

- Увеличение переноса инвазивных видов , намеренно или случайно, когда люди путешествуют и импортируют и экспортируют припасы. Урбанизация также создает нарушенную окружающую среду, в которой инвазивных видов часто процветают и вытесняют местные виды. Например, многие инвазивные виды растений процветают на полосах земли рядом с дорогами и автомагистралями.

- Передача болезней . Люди, живущие в густонаселенных районах, могут быстро распространять болезни внутри и между популяциями. Кроме того, поскольку транспорт стал проще и чаще, болезни могут быстро распространяться в новые регионы.

Можете ли вы представить дополнительные причинно-следственные связи между ростом населения и другими частями земной системы?

Посетите страницы сжигание ископаемого топлива , сельскохозяйственная деятельность и урбанизация , чтобы узнать больше о том, как процессы и явления, связанные с размером и распределением населения, влияют на глобальный климат и экосистемы.

Исследуйте

Узнайте больше на этих реальных примерах и бросьте себе вызов создать модель, объясняющую взаимосвязь системы Земля.

- Экология человеческих популяций: Томас Мальтус

- Загадка плейстоцена: вымирание в Южной Америке

Ссылки для получения дополнительной информации

- Карты населения мира Организации Объединенных Наций

- Scientific American: влияет ли рост населения на изменение климата?

Глобальные проблемы роста населения

Библия, новая международная версия. [Колорадо-Спрингс]: Библика, 2011 г. (BibleGateway.com). Сотворение: Бытие 1, Прах к праху: Бытие 3:19, Онан: Бытие 38:8; Второзаконие 25:5, Аборт: Исход 21:22, Прыгать от радости: Луки 1:24:26:36; Иеремия 1:4-5.

[Колорадо-Спрингс]: Библика, 2011 г. (BibleGateway.com). Сотворение: Бытие 1, Прах к праху: Бытие 3:19, Онан: Бытие 38:8; Второзаконие 25:5, Аборт: Исход 21:22, Прыгать от радости: Луки 1:24:26:36; Иеремия 1:4-5.

Бердсолл, Нэнси и Стивен Синдинг. Почему важна численность населения . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 2001.

Босеруп, Эстер. Роль женщины в экономическом развитии . Нью-Йорк: St. Martin’s Press, 1970.

Бумиллер, Элизабет. Будь матерью сотни сыновей: путешествие среди женщин Индии . Нью-Йорк: Ballantine Books, 19.91.

Кэмпбелл, Нил А., Джейн Б. Рис и Лоуренс Г. Митчелл. Биология , 5-е издание. Менло-Парк, Калифорния: Addison Wesley Longman, Inc., 1999.

Карлсон, Элоф. Наследие Менделя: происхождение классической генетики . Гавань Колд-Спринг: Лабораторное издательство Колд-Спринг, 2004.

Коэн, Джоэл Э. Сколько людей может прокормить Земля . Нью-Йорк: WW Norton & Company, 1995.

Дэш, Леон. Когда дети хотят детей . Нью-Йорк: Penguin Books, 19.90.

Де Вааль, Франс. Наша внутренняя обезьяна . Нью-Йорк: Penguin Books, 2005.

Де Ваал, Франс. Политика шимпанзе: власть и секс среди обезьян . Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса, 1989.

Фаудес, Анибал и Хосе Барцелатто. Человеческая драма аборта: глобальный поиск консенсуса . Нэшвилл, Теннесси: Издательство Университета Вандербильта, 2006.

Форсайт, Адриан. Естественная история секса. Экология и эволюция сексуального поведения . Нью-Йорк: Чарльз Скрибнер и сыновья, 1986.

Гилберт, Скотт. Биология развития , 7-е издание. Сандерленд, Массачусетс: Sinauer Associates Inc., 2003.

Гиллис, Джон Р., Луиза А. Тилли и Дэвид Левин. Введение в европейский опыт снижения рождаемости 1850-1970 гг.: тихая революция . Кембридж: Издательство Блэквелл, 1992.

Гудолл, Джейн. Шимпанзе из Гомбе: закономерности и поведение . Кембридж: Издательство Гарвардского университета, 19.86.

Кембридж: Издательство Гарвардского университета, 19.86.

Харрисон, Пол. Третий мир: население, окружающая среда и устойчивый мир . Нью-Йорк: Penguin Books, 1993.

Харрисон, Пол. Третья революция: окружающая среда, население и устойчивый мир . Лондон: IB Tauris & Co Ltd, 1992.

Уртадо, А. Магдалена и Ким Хилл. История жизни Аче: экология и демография собирателей . Хоторн: Aldine Books, 1996.

Кили, Лоуренс. Война перед цивилизацией: миф о мирном дикаре . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1996.

Кенни, Пол. Подготовка к двадцать первому веку . Нью-Йорк: Vintage Books, 1994.

Лидз, Теодор и Рут В. Лидз. Эдип в каменном веке: психоаналитическое исследование маскулинизации в Папуа-Новой Гвинее . Мэдисон: International Universities Press, 1989.

Ливи-Баччи, Массимо. Краткая история народонаселения мира: введение в демографические процессы . Оксфорд: Издательство Блэквелл, 2001.

Люкер, Кристин. Сомнительные концепции: политика подростковой беременности . Кембридж: издательство Гарвардского университета, 1996.

Люкер, Кристин. Аборт и политика материнства . Лос-Анджелес: University of California Press, 1984.

Мор, Джеймс С. Аборты в Америке: истоки и эволюция национальной политики . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 1979.

Мошер, Стивен. Материнское испытание: борьба одной женщины против политики Китая в отношении одного ребенка . Бостон: Houghton Mifflin, 1993.

Нунан, Джон Т. Мораль аборта. Почти абсолютная ценность в истории . Кембридж: Издательство Гарвардского университета, 1970.

Петерсон, Дейл и Ричард Рэнгем. Демонические мужчины: обезьяны и истоки человеческого насилия . Бостон: Houghton Mifflin, 1996.

Роджерс, Эверетт и Д. Лоуренс Кинкейд. Коммуникационные сети: к новой парадигме исследований . Лондон: Collier MacMillan Publishers, 19. 81.

81.

Смит, Роберт Дж. и Элла Уисвелл. Женщины Суя Мура . Чикаго: University of Chicago Press, 1982.

Тейтельбаум, Майкл и Джей Винтер. Страх перед сокращением населения . Орландо: Academic Press, 1985.

Томпсон, Шэрон. Идти до конца; Рассказы девочек-подростков о сексе, романтике и беременности . Нью-Йорк: Хилл и Ван, 1995.

Такман, Барбара. Далекое зеркало: бедствие 14 века . Нью-Йорк: Кнопф, 19 лет.78.

Уикс, Джон Р. Население: введение в концепции и проблемы , 8-е издание. Белмонт, Калифорния: Издательство Wadsworth Publishing Company, 2002.

Ying, Hong. Дочь реки . Перевод Гарольда Голдблатта. Нью-Йорк: Grove Press, 1998.

Статьи

Баррионуево, Алексей. «На фоне жестокого обращения в Бразилии разгораются дебаты об абортах». The New York Times, 27 марта 2009 г.

Беланже, Даниэле и Андреа Флинн. «Постоянство искусственных абортов на Кубе». Исследования по планированию семьи, нет. 40 (2009 г.), стр. 13-26.

Исследования по планированию семьи, нет. 40 (2009 г.), стр. 13-26.

Беланже, Даниэле. «Предпочтение сыну в сельской деревне в Северном Вьетнаме». Исследования по планированию семьи, 33 (2002), стр. 324-332.

Берельсон, Бернард и Рональд Фридман. «Исследование контроля рождаемости». Scientific American, 21, стр. 29-37.

Бермингем, Джон. «У бедных стран много проблем: экономическое развитие — нелегкая работа». The Tanzania Times (март 1997 г.), стр. 5-14.

Бледсо, Кэролайн, Фатуматта Баня и Аллан Хилл. «Репродуктивные неудачи и западная контрацепция: африканский вызов теории фертильности». Обзор населения и развития, 24, стр. 15-18, 20 и 33-45.

Блум, Дэвид и Дэвид Каннинг. «Как демографические изменения могут повысить экономическую эффективность в развивающихся странах». Мировая экономика, Vol. 4, нет. 4 (2003), стр. 1-13.

Брайант, Джон. «Теории снижения рождаемости и данные индикаторов развития». Обзор населения и развития, нет. 33 (2007), стр. 101–104 и 122–124.

101–104 и 122–124.

Колдуэлл, Джон, Пэт Колдуэлл и Питер Макдональд. «Политические меры в связи с низкой рождаемостью и ее последствиями: глобальное исследование». Журнал демографических исследований, 19(2002), стр. 1-20.

Колдуэлл, Пэт и Джон Колдуэлл. «Высокая рождаемость в странах Африки к югу от Сахары». Scientific American (май 1990 г.), стр. 118–125.

Колдуэлл, Пэт, Джон Колдуэлл и И.О. Орубулое. «Дестабилизация традиционной сексуальной системы йоруба». Обзор населения и развития, 17, стр. 231-238.

Коул, Энсли и Сьюзан Уоткинс. Снижение рождаемости в Европе: пересмотренные материалы конференции по Европейскому проекту рождаемости в Принстоне, стр. 38 и 420-449..

Коэн, Сьюзан А. «Отложенный брак и воздержание до брака: курс на столкновение». Отчет Гуттмахера о государственной политике, Vol. 7, нет. 2 (июнь 2004 г.).

Дейли, Сюзанна. «Проверка девочек на воздержание в Южной Африке». The New York Times, 17 августа 1999 г.

Де Ваал, Франс. «Бонобо секс и общество». Scientific American (март 1995 г.), стр. 82–88.

«Бонобо секс и общество». Scientific American (март 1995 г.), стр. 82–88.

Дойч, Клаудия. «Не такой уж простой план, чтобы африканские девочки ходили в школу». Нью-Йорк Таймс, 12 ноября 2007 г.

Даймонд, Джаред. «Секс и женская повестка дня». Discover (сентябрь 1993 г.), стр. 86–93.

Дулиттл, Дружелюбие. «Невидимое, неслыханное и непонятое: чему мы можем научиться из социальной истории отношений собственности?» Тропические ресурсы: Бюллетень Йельского института тропических ресурсов, вып. 21 (весна 2002 г.), стр. 4–5.

Дрейфус, Клаудия. «На земле и в воде: прослеживание пути гигантской волны». The New York Times, 25 декабря 2007 г.

Семейный портрет: клан продолжает расти. National Geographic (март 2001 г.).

Гирц, Клиффорд. «Рецензия на книгу: Общество без отцов и мужей. На Китая». Нью-Йоркское обозрение книг, Vol. 48, нет. 16, 18 октября 2001 г.

Гладуэлл, Малкольм. «Доктор. Ошибка Рока». The New Yorker, 13 марта 2000 г., стр. 52–63.

Хаберман, Клайд. «Пусть другие нажимают тревожную кнопку; Икра подается. The New York Times, 6 января 2006 г.

Хардин, Гаррет. «Трагедия общин». Наука, Том. 162, нет. 3859, 13 декабря 1968 г., стр. 1243-1248.

Хеншоу, Стэнли. «Обзор «Человеческой драмы аборта». Исследования по планированию семьи, Vol. 38, нет. 2 (2007), стр. 141-142.

Хертсгаард, Марк. «Наша настоящая проблема Китая». The Atlantic Monthly (ноябрь 1997 г.), стр. 1-17.

Хиггинс, Мэтью и Джеффри Уильямсон. «Динамика возрастной структуры в Азии и зависимость от иностранного капитала». Обзор населения и развития, нет. 23 (июнь 1997 г.), стр. 261–293.

Хитт, Джек. «Сальвадор: нация сторонников жизни». Журнал Нью-Йорк Таймс, 9Апрель 2006 г.

Джел, Дуглас. «Цена арабской чести: кровь женщины». The New York Times, 20 июня 1999 г.

ЛаФраньер, Шэрон. «Еще один школьный барьер для африканских девочек: нет туалета». The New York Times, 23 декабря 2005 г.

Лангер, Уильям. «Проверки прироста населения: 1750–1850». Scientific American (февраль 1972 г.), стр. 92–99.

«Проверки прироста населения: 1750–1850». Scientific American (февраль 1972 г.), стр. 92–99.

Лангер, Уильям. «Первоначальный демографический взрыв Европы». Гарвард сегодня (весна 1964 г.), стр. 2–10.

Ли, Джеймс и Ван Фэн. «Мальтузианские модели и китайские реалии: демографическая система Китая 1700–2000 гг.». Обзор населения и развития, 25 (19).99), стр. 33-65.

Ллойд, Синтия. «Инвестиции в следующее поколение: последствия высокой рождаемости на уровне семьи». В Р. Кассен, изд. Население и развитие: старые дебаты, новые выводы. Вашингтон, округ Колумбия: Совет по развитию заморских территорий, 1994 г., стр. 181–202.

Ни, Илинь и Роберт Вайман. «Политика одного ребенка в Шанхае: принятие и интернализация». Обзор населения и развития, 31 (2005), стр. 313–336.

Ониши, Норимицу. «Ах, тоник женьшеня! Особенно Sprig за 65 000 долларов!» Нью-Йорк Таймс, 23 августа 2007 г.

Панайоту, Теодор. «Взаимосвязь населения, окружающей среды и развития». В Р. Кассен, изд. Население и развитие: старые дебаты, новые выводы. Вашингтон, округ Колумбия: Совет по развитию заморских территорий, 1994 г., стр. 149–152.

В Р. Кассен, изд. Население и развитие: старые дебаты, новые выводы. Вашингтон, округ Колумбия: Совет по развитию заморских территорий, 1994 г., стр. 149–152.

Перлез, Джейн. «Леса Юго-Восточной Азии падают под ударом топора процветания». The New York Times, 29 апреля 2006 г.

Перри, Дана Хайнц. «Неправильное рождение». The New York Times Magazine, 2 апреля 2006 г.

Филипс, Джеймс Ф., Саеда Амин и Голам М. Камаль. «Детерминанты репродуктивных изменений в Бангладеш: успех в сложной среде». Публикации Всемирного банка (19 июня94), стр. 1-6 и 131-151.

Репетто, Роберт. «Возвращение ко второй Индии: бедность населения и экологический стресс за два десятилетия». Институт мировых ресурсов (июнь 1994 г.), стр. 11–20.

Роби, Брайант, Ши О. Рутштейн и Лео Моррис. «Снижение рождаемости в развивающихся странах». Scientific American (декабрь 1993 г.), стр. 60–67.

Роджерс, Воан, Рао Свалехе и Суд Свенкеруд. «Влияние развлекательно-образовательной мыльной оперы на радио о поведении в области планирования семьи в Танзании». Исследования по планированию семьи, нет. 30 (1999), стр. 193-211.

Исследования по планированию семьи, нет. 30 (1999), стр. 193-211.

Розенбаум, Джанет. «Возрожденный девственником: подростки отказываются от обещаний девственности и сексуальных историй». Американский журнал общественного здравоохранения, нет. 96 (2006), стр. 1098-1103.

Шепер-Хьюз, Нэнси. «Смерть без плача». Естественная история (октябрь 1989 г.), стр. 8–16.

Шиолино, Элейн. «Радикализм: дьявол в демографии?» The New York Times, 9 декабря 2001 г.

Сенгупта, Сомини. «В Бомбее общественное унижение является партнером бедности». Нью-Йорк Таймс, 10 февраля 2002 г.

Шорто, Рассел. «Война с контрацепцией». Журнал New York Times, 7 мая 2006 г.

Тейтельбаум, Майкл. «Рынок СМИ для искаженной демографии». Обзор населения и развития, 30 (2004), стр. 317–326.

Ассошиэйтед Пресс. «Агентство одобряет противозачаточные таблетки, останавливающие месячные на неопределенный срок». The New York Times, 23 мая 2007 г.

Тренхольм, Кристофер, Барбара Девани, Кен Фортсон, Лиза Куэй, Джастин Уиллер и Мелисса Кларк.

Процесс удаления ресурсов, в свою очередь, часто освобождает загрязняющие вещества и отходы , которые снижают качество воздуха и воды и вредят здоровью людей и других видов.

Процесс удаления ресурсов, в свою очередь, часто освобождает загрязняющие вещества и отходы , которые снижают качество воздуха и воды и вредят здоровью людей и других видов. Кроме того, по мере роста населения все больше земли используется для сельскохозяйственных работ, для выращивания сельскохозяйственных культур и содержания скота. Это, в свою очередь, может уменьшить популяции видов, географические ареалы, биоразнообразие, и взаимодействия между организмами.

Кроме того, по мере роста населения все больше земли используется для сельскохозяйственных работ, для выращивания сельскохозяйственных культур и содержания скота. Это, в свою очередь, может уменьшить популяции видов, географические ареалы, биоразнообразие, и взаимодействия между организмами.

Leave A Comment