Открытие I Всероссийского съезда партии «Союз 17 октября»

8 (21) февраля 1906 г. в Москве открылся I Всероссийский съезд партии «Союз 17 октября». На съезде, проходившем до 12 (25) февраля, завершилось окончательное оформление структуры и организации партии октябристов.

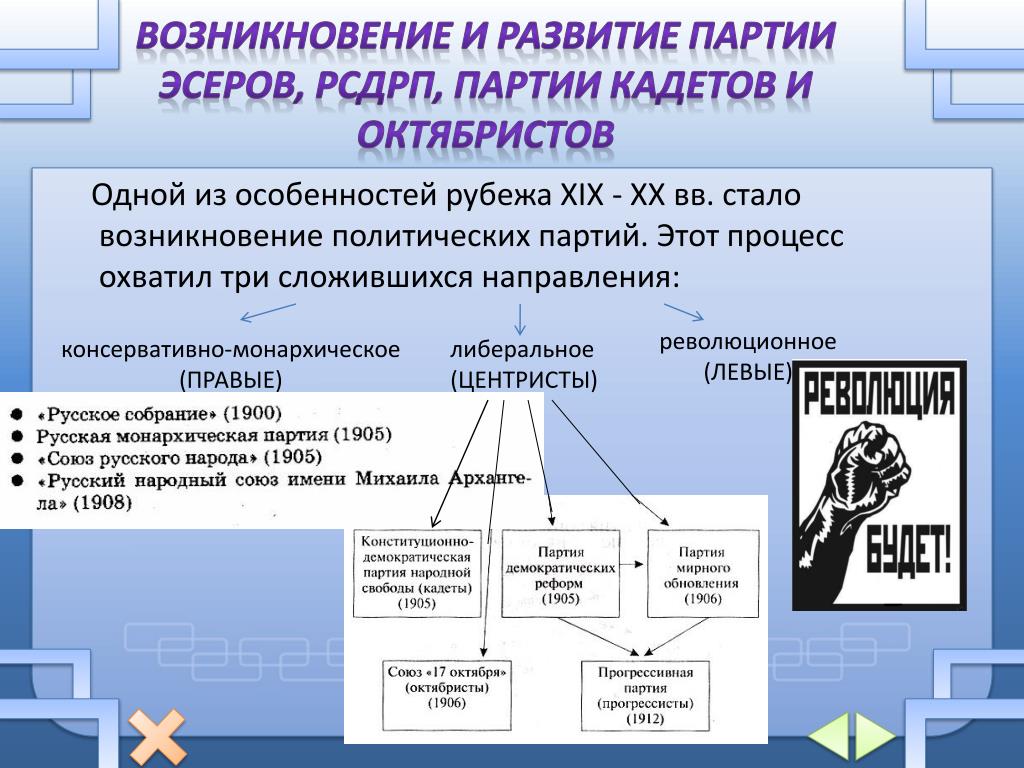

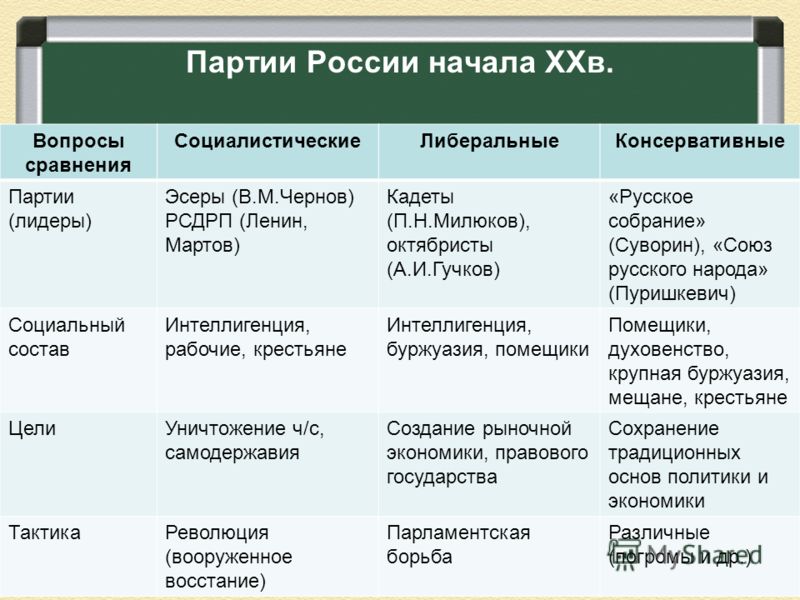

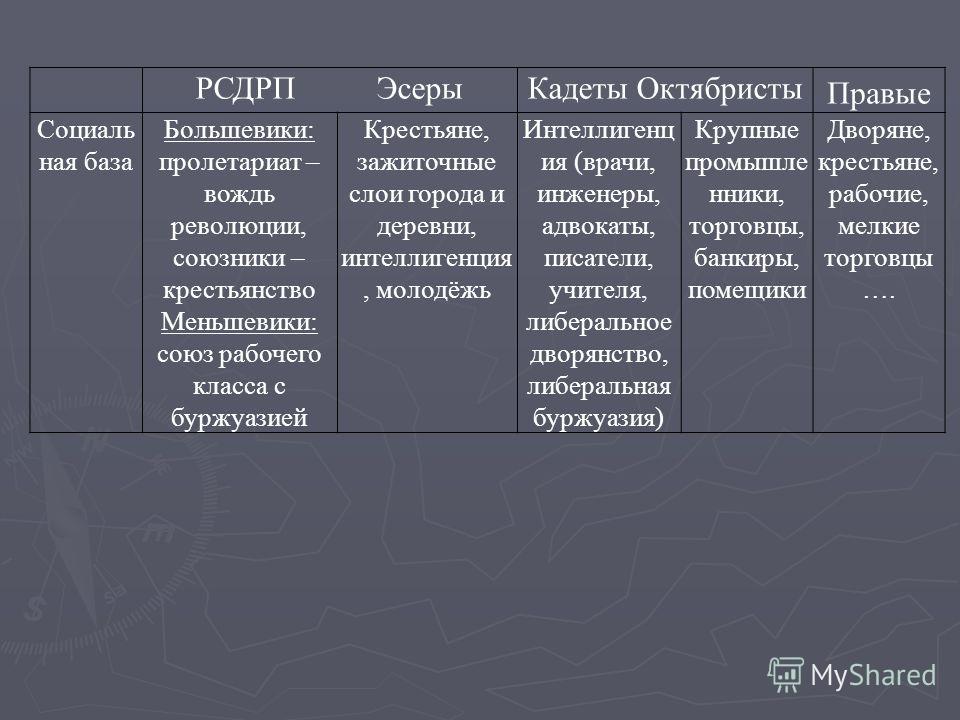

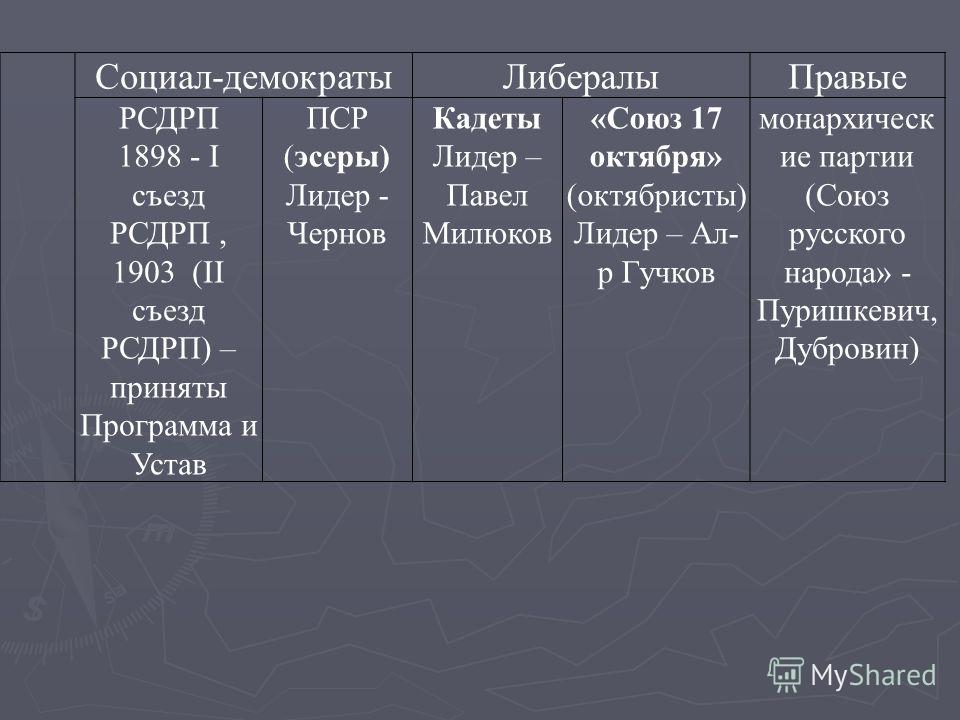

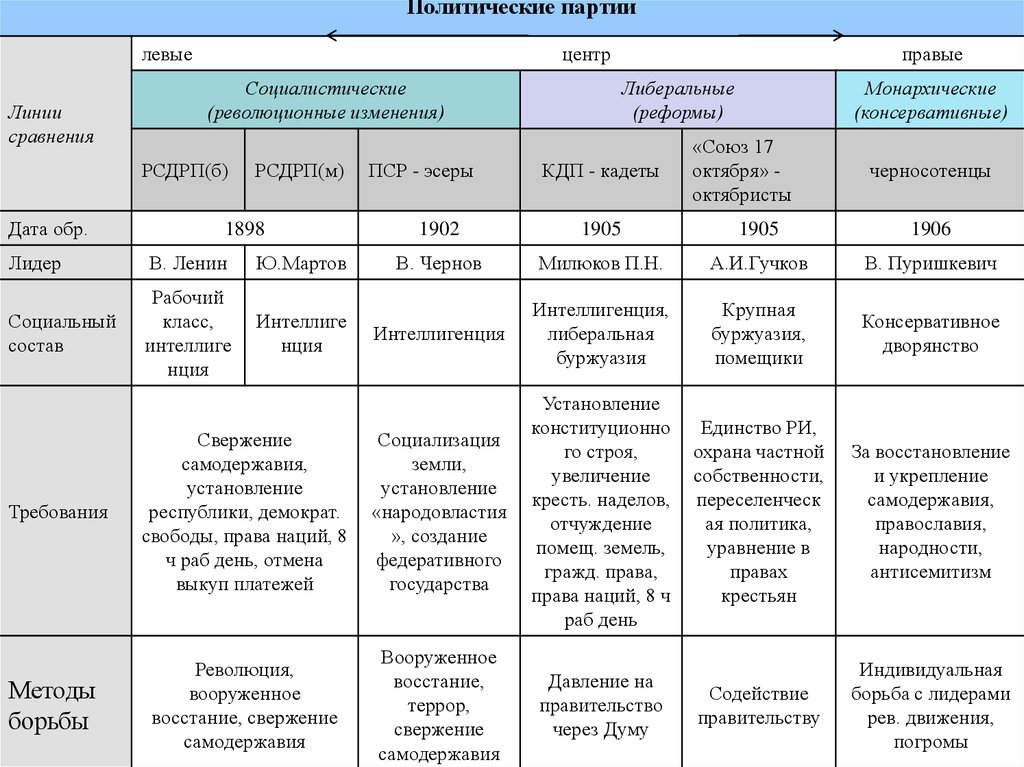

Партия «Союз 17 октября» возникла в 1905 г. после издания Манифеста 17 (30) октября «Об усовершенствовании государственного порядка», даровавшего гражданам России политические права и свободы. В числе основателей и членов «Союза17 октября» находились видные земские деятели (граф П. А. Гейден, М. А. Стахович, князь Н. С. Волконский), столичные профессора, адвокаты, деятели науки и культуры (Л. Н. Бенуа, В. И. Герье, Ф. Н. Плевако, В. И. Сергеевич), издатели и журналисты (Н. Н. Перцов, А. А. Столыпин, Б. А. Суворин), представители торгово-промышленного мира и банковских кругов (Н. С. Авдаков, Э. Л. Нобель, братья Рябушинские). Возглавил партию крупный московский домовладелец и промышленник А. И. Гучков.

К весне 1906 г. в стране действовало 260 отделов партии «Союз 17 октября», большинство из них возникло в губерниях Европейской России с относительно развитым дворянским землевладением; на национальных окраинах империи число октябристских организаций было невелико. В Москве и Петербурге существовали отделения Центрального комитета партии, а также городские советы, которые направляли деятельность районных партийных организаций. Печатным органом партии были газеты «Голос Москвы», «Слово» и др. В 1906 г. октябристы издавали до 50-ти газет на русском, немецком и латышском языках.

в стране действовало 260 отделов партии «Союз 17 октября», большинство из них возникло в губерниях Европейской России с относительно развитым дворянским землевладением; на национальных окраинах империи число октябристских организаций было невелико. В Москве и Петербурге существовали отделения Центрального комитета партии, а также городские советы, которые направляли деятельность районных партийных организаций. Печатным органом партии были газеты «Голос Москвы», «Слово» и др. В 1906 г. октябристы издавали до 50-ти газет на русском, немецком и латышском языках.

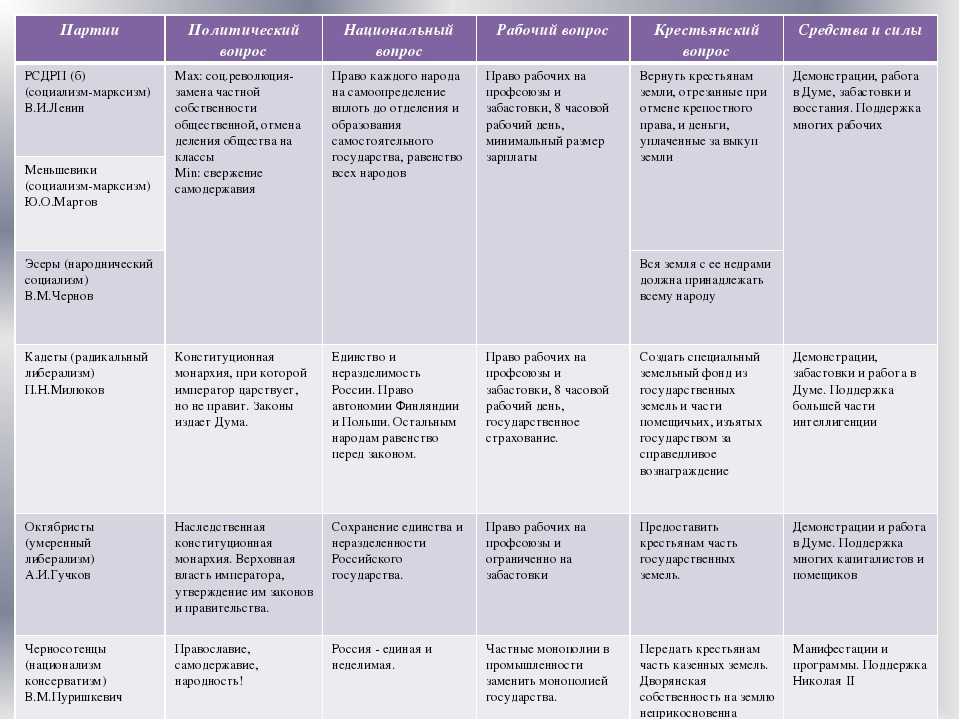

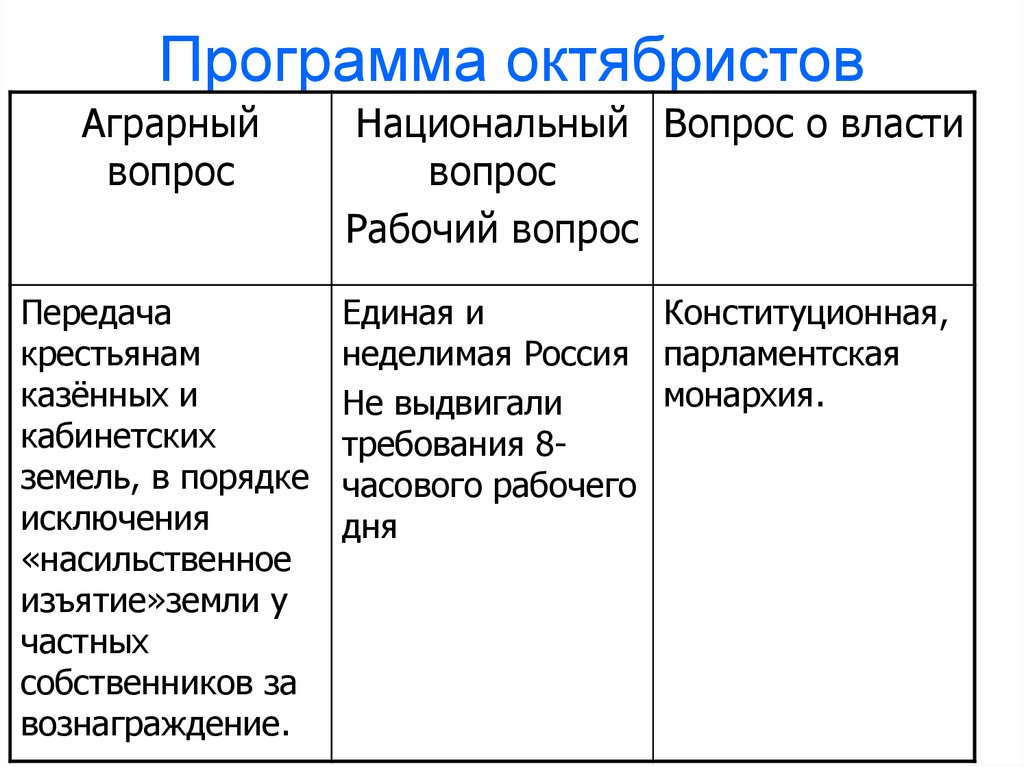

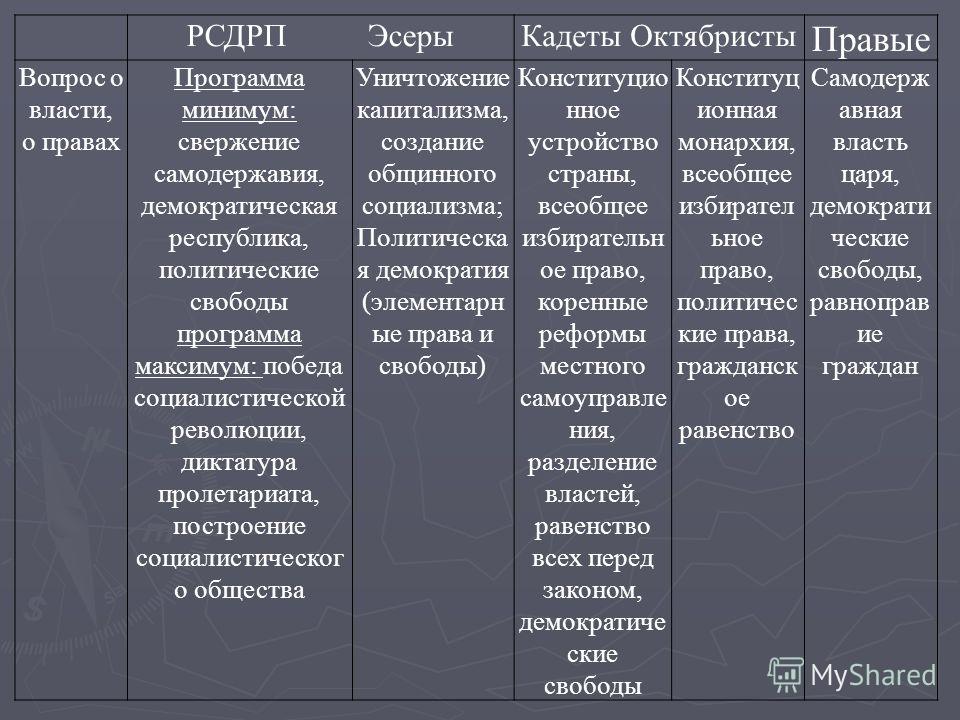

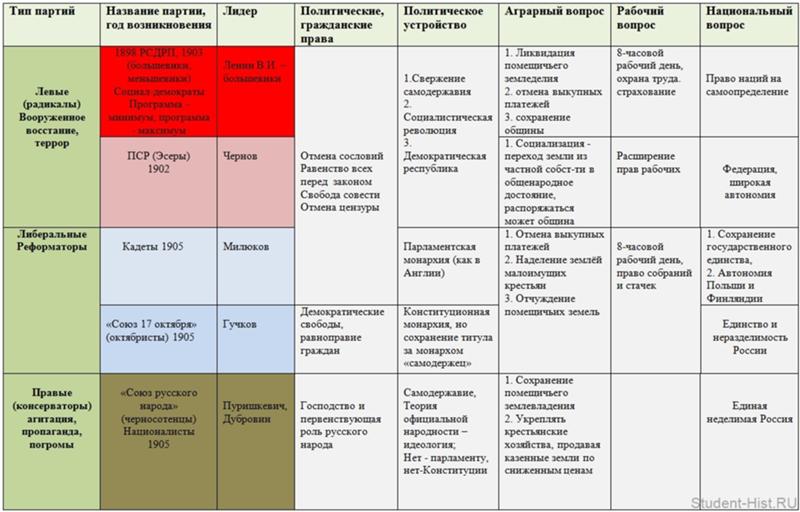

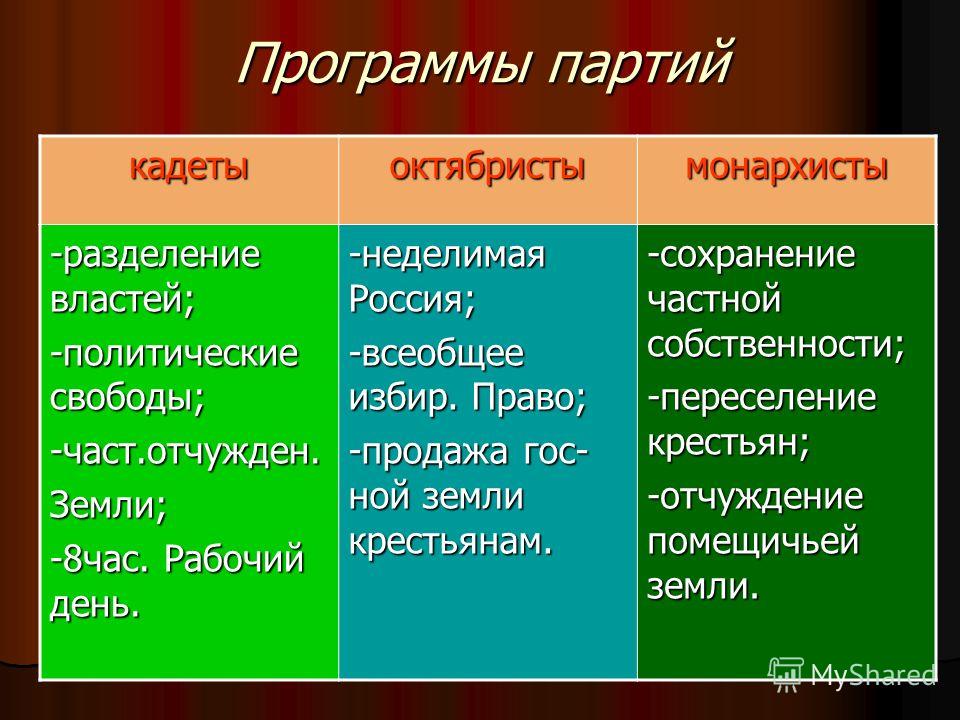

Партия октябристов представляла и защищала интересы помещиков. Они отстаивали «сильную монархическую власть», считая закономерными все её действия, направленные на подавление революционной ситуации в стране. В своей программе октябристы поддерживали политику российского правительства, выступая за сохранение единства и нераздельности Российской империи, конституционную монархию, в которой император, как носитель верховной власти, должен был быть ограничен постановлениями «Основных законов». Гражданские права в программе октябристов включали свободу совести и вероисповедания, неприкосновенность личности и жилища, свободу слова, собраний, союзов, передвижения.

Гражданские права в программе октябристов включали свободу совести и вероисповедания, неприкосновенность личности и жилища, свободу слова, собраний, союзов, передвижения.

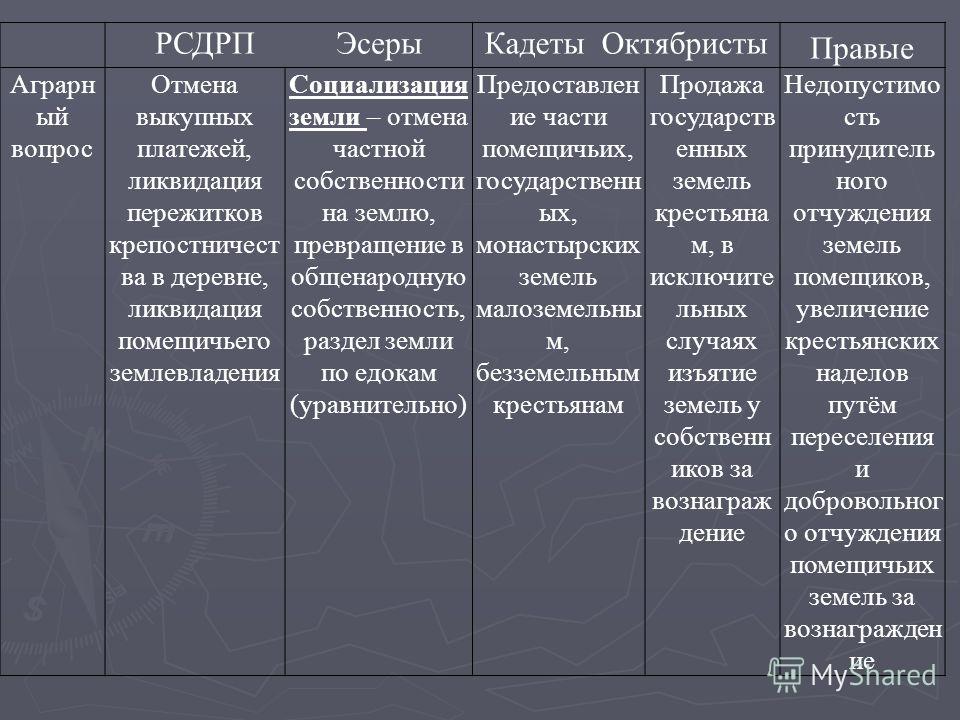

Аграрный вопрос «Союз 17 октября» предлагал решить путём уравнения крестьян в гражданских и имущественных правах с другими сословиями, содействия расселению и переселению крестьян, облегчения их выхода из общины, признания государственных и удельных земель фондом для наделения ею крестьян, а также содействие покупке земли крестьянами у частных владельцев при посредстве Крестьянского банка. Октябристы активно поддерживали аграрную реформу П. А. Столыпина.

Члены «Союза» признавали свободу рабочих организаций, союзов, собраний и право рабочих на стачки на почве экономических, профессиональных и культурных нужд. Они были сторонниками расширения народного образования, декларировали необходимость реформы суда и административного управления. Октябристы выступали за ограничение продолжительности рабочего дня, введение страхования рабочих, а также требовали сокращения налогового обложения населения.

В ноябре 1913 г. на конференции «Союза 17 октября» резко был подвергнут критике курс российского правительства. Предметом особой тревоги лидеров «Союза» явилось нарастание кризисных явлений в политической жизни страны. Уже в декабре 1913 г. думская фракция октябристов раскололась на три части. Первая мировая война привела к окончательной дезорганизации «Союза».

В июле 1915 г. было прекращено издание газеты «Голос Москвы», а вскоре — и деятельность самой партии. Однако вплоть до лета 1917 г. некоторые крупные деятели «Союза 17 октября» (А. И. Гучков, М. В. Родзянко, И. В. Годнев) продолжали играть заметную роль в политической жизни России.

Лит.: Павлов Д. Б., Шелохаев В. В. Союз 17 октября // Политические партии России: история и современность. М., 2000; Петрово-Соловово В. М. «Союз 17 октября», его задачи и цели, его положение среди других политических партий. М., 1906; Программы главнейших русских партий. М., 1917; Рохас Пардо М. У. Социальная программа партии «Союз 17 октября» и её реализация в Государственной Думе России, 1906-1914 гг. : дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2003; Союз 17 октября [Электронный ресурс] // Хронос. 2000. URL: http://www.hrono.ru/organ/ukaz_s/soyuz17okt.php; Союз 17 октября [Электронный ресурс] // Томское краеведение. Б. д. URL:http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/page.php?id=1773; Шелохаев В. В. Партия октябристов в период первой российской революции. М., 1987.

: дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2003; Союз 17 октября [Электронный ресурс] // Хронос. 2000. URL: http://www.hrono.ru/organ/ukaz_s/soyuz17okt.php; Союз 17 октября [Электронный ресурс] // Томское краеведение. Б. д. URL:http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/page.php?id=1773; Шелохаев В. В. Партия октябристов в период первой российской революции. М., 1987.

См. также в Президентской библиотеке:

Сборник программ политических партий в России: в 2-х вып. / Под ред. В. Водовозова. СПб., 1905-1906. Вып. 2. 1906.

Страница не найдена —

Страница не найдена —Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем cookie-файлы. Продолжая работу с сайтом, вы разрешаете использование cookie-файлов. Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой, чтобы узнать больше.

404

Страница не найдена

Вы попали на страницу, которой не существует. Ничего страшного — на нашем сайте есть много другой важной информации. Например, вы можете посмотреть каталог проверенных благотворительных организаций или прочитать тексты

«Таких дел» о жизни в России

Например, вы можете посмотреть каталог проверенных благотворительных организаций или прочитать тексты

«Таких дел» о жизни в России

все фонды

проверенные фонды

Миссия Фонда — сохранить Байкал, создавая условия для устойчивого управления водными ресурсами.

- Собрано

- 2 685 173 r

- Событий в пользу фонда

- 8

- География

- Москва

Помочь Подробнее

Помощь беженцам и мигрантам

Иноагент Некоммерческая организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента- Собрано

- 5 605 304 r

- Событий в пользу фонда

- 39

- География

- Москва

Помочь Подробнее

Полдень

Социальная адаптация сирот и подростков в трудной жизненной ситуации

- Собрано

- 57 387 r

- Событий в пользу фонда

- 1

- География

- Москва

Помочь Подробнее

Все фонды

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

1.

Правые и октябристы Ленин: 1907/agrprogr: 1. Правые и октябристы

Правые и октябристы Ленин: 1907/agrprogr: 1. Правые и октябристыАграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905-1907 гг.

Глава V

Классы и партии в споре об аграрном

Вопрос во II Думе

Думаем, будет полезно подойти к вопросу о

аграрная программа рабочей партии в русской буржуазной

революция с другого и несколько иного ракурса. Анализ

экономических условий революции и политических аргументов в

пользу той или иной программы следует дополнить изображением

борьба между различными классами и партиями, которая будет

охватить все интересы и поставить их в прямую противоположность одному

другой. Только такая картина может дать нам представление о том, что мы из себя представляем.

обсуждаем (борьба за землю в русской революции) как

всего , исключая односторонний и случайный характер отдельных

мнений и проверки теоретических выводов практической интуицией

заинтересованные лица. Как физические лица, любые представители партий и

классы могут ошибаться, но когда они выступают на публичной арене, перед

всей популяции, отдельные ошибки неизбежно исправляются

соответствующие группы или классы, которые заинтересованы в

борьба.

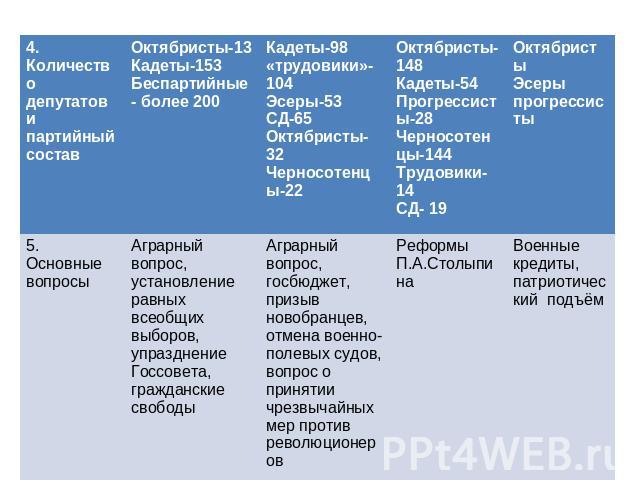

Отличный материал для рисования такой картинки дает Стенографические записи двух Дюм. Мы возьмем вторую Думу потому что оно несомненно отражает борьбу классов в русской революция полнее и зрелее: выборы во II Думу не бойкотировалась какой-либо влиятельной партией. Политическая группировка г. депутатов II Думы было гораздо определеннее, различные думские фракции были более сплочены и более тесно связаны со своими стороны. Опыт первой Думы дал уже немало материал, который помог всем сторонам выработать более продуманную политика. По всем этим причинам предпочтительнее взять вторую Думу. Мы относится к прениям в I Думе только в целях дополнения или уточнить, заявления, сделанные во II Думе.

Для получения полной и точной картины борьбы между

различные классы и партии во время прений во II Думе мы

с каждой крупной и конкретной думской фракцией придется иметь дело отдельно.

Основные группы депутатов Думы, ярко выделившиеся в прениях по аграрный вопрос заключался в следующем: 1) правые и октябристы — как мы увидим, существенного разница между ними была показана во II Думе; (2) кадеты; 3) правые и октябристские крестьяне, стоявшие, как мы увидим, на Слева от кадетов; (4) беспартийные крестьяне; 5) народники, или интеллигенты-трудовики, стоявшие несколько Право (6) крестьяне-трудовики; потом (7) эсеры; (8) «национальные», представляющие нерусские национальности и (9) социал-демократы. Отметим позицию правительства в связи с думской фракцией, с которой правительство по существу в соглашении.

1. Правые и октябристы

Позиция правых по аграрному вопросу была несомненно лучшей. выраженные графом Бобринским в речи, произнесенной им 29 марта 1907 (18-го

сессия II Думы). В споре с левым священником Тихвинским

о Священных Писаниях и их заповедях повиноваться власть имущим,

и вспоминая. «самая чистая и светлая страница русской истории»

(1289)

выраженные графом Бобринским в речи, произнесенной им 29 марта 1907 (18-го

сессия II Думы). В споре с левым священником Тихвинским

о Священных Писаниях и их заповедях повиноваться власть имущим,

и вспоминая. «самая чистая и светлая страница русской истории»

(1289)

Граф Бобринский идет

на сказать; и справедливо, что «эта дорога была указана в 1861 году, когда

крестьяне были освобождены от крепостной зависимости». Он консультирует

правительству не жалеть «десятков миллионов» на цели

«создание зажиточного класса крестьян-собственников». Он

заявляет: «Это, господа, в общих чертах наша аграрная

программа. Это не. программа предвыборных и пропагандистских обещаний. Это

не является программой разрушения существующих социальных и юридических норм

горит программа насильственного избавления от миллионов крестьян]; это

не программа опасных фантазий, это вполне осуществимая программа

[это все еще остается под вопросом] и тот, который был хорошо опробован [что такое

правда это правда]. И давно пора отказаться от мечтаний о каком-то

экономической исключительности русской нации… Но как объяснить

тот факт, что совершенно невыполнимые векселя, как у группы Трудовик

и Партии народной свободы были введены в

серьезное законодательное собрание? Ни один парламент в мире никогда не слышал о

вся земля переходит в собственность государства или земли отнимаются у

Павла и переданы Петру.

Граф Бобринский идет

на сказать; и справедливо, что «эта дорога была указана в 1861 году, когда

крестьяне были освобождены от крепостной зависимости». Он консультирует

правительству не жалеть «десятков миллионов» на цели

«создание зажиточного класса крестьян-собственников». Он

заявляет: «Это, господа, в общих чертах наша аграрная

программа. Это не. программа предвыборных и пропагандистских обещаний. Это

не является программой разрушения существующих социальных и юридических норм

горит программа насильственного избавления от миллионов крестьян]; это

не программа опасных фантазий, это вполне осуществимая программа

[это все еще остается под вопросом] и тот, который был хорошо опробован [что такое

правда это правда]. И давно пора отказаться от мечтаний о каком-то

экономической исключительности русской нации… Но как объяснить

тот факт, что совершенно невыполнимые векселя, как у группы Трудовик

и Партии народной свободы были введены в

серьезное законодательное собрание? Ни один парламент в мире никогда не слышал о

вся земля переходит в собственность государства или земли отнимаются у

Павла и переданы Петру. … Появление этих Биллей есть результат

недоумение» (прекрасное объяснение!)…. «Итак, русский

крестьяне, вам предстоит выбирать между двумя дорогами: одна дорога широкая и выглядит

легко — это путь узурпации и принудительного отчуждения, ибо

какие звонки были сделаны здесь. Эта дорога поначалу привлекательна, она ведет

под гору, а кончается пропастью [для помещиков? 1 и заклинания

разорение крестьянства и всего государства. Другая дорога узкая и

тернист и бежит в гору, но ведет к вершинам истины, справедливости и

прочного процветания» (1299).

… Появление этих Биллей есть результат

недоумение» (прекрасное объяснение!)…. «Итак, русский

крестьяне, вам предстоит выбирать между двумя дорогами: одна дорога широкая и выглядит

легко — это путь узурпации и принудительного отчуждения, ибо

какие звонки были сделаны здесь. Эта дорога поначалу привлекательна, она ведет

под гору, а кончается пропастью [для помещиков? 1 и заклинания

разорение крестьянства и всего государства. Другая дорога узкая и

тернист и бежит в гору, но ведет к вершинам истины, справедливости и

прочного процветания» (1299). Как видит читатель, это программа правительства. Это

именно то, что делает Столыпин своим знаменитым аграрным законодательством

по статье 87. Ту же программу Пуришкевич сформулировал в своем

аграрные тезисы (20-я сессия, 2 апреля 1907 г., стр. 1532-33). Одинаковый

программу отстаивали по частям октябристы, начиная с

Святополк-Мирский в первый день прений по аграрному вопросу

(19 марта), и заканчивая Капустиным («крестьянам нужно помещичье

а не землевладение, как это предлагается» — 24-е заседание, 9 апреля. , 1907 г.,

п. 1805 г., речь Капустина, под аплодисменты правых «и части

Центр»).

, 1907 г.,

п. 1805 г., речь Капустина, под аплодисменты правых «и части

Центр»).

В программе черносотенцев и октябристов нет даже

намек на защиту докапиталистических форм хозяйства, как, например,

восхвалением патриархального земледелия и т.д. Оборона села

коммуна, еще совсем недавно имевшая ярых поборников среди высшего

бюрократии и помещиков, сменилось ожесточенной враждебностью к

это. Черносотенцы полностью стоят на позициях капиталистического развития и

обязательно изображать программу экономически прогрессивную, европейскую; этот

следует особо подчеркнуть, поскольку вульгарный и упрощенный взгляд на

характер реакционной политики помещиков весьма распространен среди

нас. Либералы часто изображают черносотенцев клоунами и дураками, но это

надо сказать, что это описание гораздо более применимо к кадетам. Наш

реакционеры, однако, отличаются чрезвычайно ярко выраженной

классовое сознание. Они прекрасно знают, чего хотят, где находятся

собирается, и на какие силы они могут рассчитывать. Они не предают и тени

половинчатость или нерешительность (во всяком случае во II Думе; во

Сначала было «недоумение» — у Бобринских!). Они есть

ясно видно, что он связан с вполне определенным классом, привыкшим

команда, которая правильно оценивает условия, необходимые для сохранения

свое господство в капиталистической среде и нагло защищает свое

интересы, даже если это влечет за собой быстрое исчезновение, деградацию и выселение

миллионов крестьян. Черносотенная программа реакционна не потому,

он стремится увековечить любые докапиталистические отношения или систему (в этом отношении

все стороны

периода II Думы. уже, по существу, занять позицию

признавая капитализм, принимая его как должное), а потому, что он стоит

для Юнкер тип капиталистического развития для того к

укрепить власть и увеличить доходы помещиков, в

воздвигнуть здание самодержавия на новом, более сильном

фундамент. Нет никакого противоречия между тем, что говорят эти джентльмены, и тем,

что они делают; наши реакционеры тоже «деловые люди», как

Лассаль говорил о немецких реакционерах в отличие от либералов.

Они не предают и тени

половинчатость или нерешительность (во всяком случае во II Думе; во

Сначала было «недоумение» — у Бобринских!). Они есть

ясно видно, что он связан с вполне определенным классом, привыкшим

команда, которая правильно оценивает условия, необходимые для сохранения

свое господство в капиталистической среде и нагло защищает свое

интересы, даже если это влечет за собой быстрое исчезновение, деградацию и выселение

миллионов крестьян. Черносотенная программа реакционна не потому,

он стремится увековечить любые докапиталистические отношения или систему (в этом отношении

все стороны

периода II Думы. уже, по существу, занять позицию

признавая капитализм, принимая его как должное), а потому, что он стоит

для Юнкер тип капиталистического развития для того к

укрепить власть и увеличить доходы помещиков, в

воздвигнуть здание самодержавия на новом, более сильном

фундамент. Нет никакого противоречия между тем, что говорят эти джентльмены, и тем,

что они делают; наши реакционеры тоже «деловые люди», как

Лассаль говорил о немецких реакционерах в отличие от либералов.

Как относятся эти люди к идее национализации земля? В сторону, скажем, частичной национализации с компенсацией требовали кадетами в I Думе, оставив, как и меньшевики, частные владение мелкими хозяйствами и создание государственного земельного резерва из остальной земля? Разве они не видели в идее национализации возможность укрепления бюрократии, консолидации центрального буржуазного правительства против пролетариата, восстановления «государственного феодализма» и «Китайский эксперимент»?

Наоборот, всякий намек на национализацию земли их бесит, и

они борются с этим так, что можно подумать, что они позаимствовали

аргументы Плеханова. Взять дворянина Ветчинина, Правая земля

господин. «Я думаю, — сказал он на 39-м заседании 16 мая 1907 г.,

«что вопрос о принудительном отчуждении должен быть решен в

негативный смысл с точки зрения закона. Сторонники такого мнения

забывают, что нарушение прав частных собственников характерно для

государства, находящиеся на низкой ступени социального и политического развития. Это

Достаточно вспомнить московский период, когда царь часто отбирал землю у

частным владельцам, а затем даровал его своим фаворитам и

монастыри. К чему привело такое отношение правительства? Последствия

были ужасны» (619).

Это

Достаточно вспомнить московский период, когда царь часто отбирал землю у

частным владельцам, а затем даровал его своим фаворитам и

монастыри. К чему привело такое отношение правительства? Последствия

были ужасны» (619).

Так было использовано плехановское «восстановление Московской Руси»!

И Ветчинин не единственный, кто играет на этой струне. В Первой Думе был

помещик Н. Львов, избранный кадетом, а затем перешедший вправо,

а после роспуска I Думы вел переговоры со Столыпиным о месте

в министерстве — этот персонаж

поставить вопрос точно так же. «Удивительная вещь

о билле 42-х», — сказал он о билле, который

Курсанты. внесенный в первую Думу, «заключается в том, что он несет на себе отпечаток

того же старого бюрократического деспотизма, стремящегося все поставить на

равном уровне» (12-я сессия, 19 мая, 1906, стр. 479-80). Он, совсем в

дух Маслова, « заступился за » нерусский

национальностей: «Как нам подчинить ему [уравнению]

всей России, включая Малороссию, Литву, Польшу и Прибалтику

область, край?» (479. ) «В Петербурге, — предупреждал он, —

«вам придется создать гигантское земельное управление… и содержать

штат чиновников во всех уголках страны» (480).

) «В Петербурге, — предупреждал он, —

«вам придется создать гигантское земельное управление… и содержать

штат чиновников во всех уголках страны» (480).

Эти крики о чиновничестве и крепостном праве в связи с

национализации, — эти вопли наших муниципальщиков, некстати

скопированные с немецкой модели — являются доминирующей нотой во всех

выступления правых. Октябрист Шидловский, например, против

принудительное отчуждение, обвиняет кадетов в проповеди «привязанности

на землю» (12-я сессия II Думы, 19 марта, 1907 г.,

п. 752). Шульгин воет о нарушении собственности, о принудительном

отчуждение как «могила культуры и цивилизации» (16 в.

сессия, 26 марта 1907 г., с. 1133). Шульгин ссылается — он мог быть

цитирую Плеханова Дневник , [5] хотя он этого не говорит — до двенадцатого века

Китая, к плачевному результату китайского эксперимента в

национализация (с. 1137). Вот Скирмунт в I Думе: Государство

будет владельцем! «Благословение, Эльдорадо для

бюрократия» (10-е заседание, 16 мая 1906, с. 410). Здесь

Октябрист Танцов, восклицая во II Думе: «С гораздо большим

оправдание, эти упреки [о крепостном праве] могут быть отброшены к

Налево и в Центр. Что эти законопроекты дают крестьянам?

реальность, если не перспектива быть привязанной к земле, если не старая

крепостное право, только в иной форме, в которой место помещика будет

быть взяты ростовщиками и государственными чиновниками» (39-е заседание, 16 мая 2011 г.).

1907, с. 653).

410). Здесь

Октябрист Танцов, восклицая во II Думе: «С гораздо большим

оправдание, эти упреки [о крепостном праве] могут быть отброшены к

Налево и в Центр. Что эти законопроекты дают крестьянам?

реальность, если не перспектива быть привязанной к земле, если не старая

крепостное право, только в иной форме, в которой место помещика будет

быть взяты ростовщиками и государственными чиновниками» (39-е заседание, 16 мая 2011 г.).

1907, с. 653).

Конечно, лицемерие этих криков о бюрократизме в высшей степени вопиющее,

за прекрасную идею создания местных похвальных комитетов, избираемых

всеобщее, прямое и равное избирательное право при тайном голосовании было выдвинуто самым

крестьян, требующих национализации. Но черносотенные помещики заставил хвататься за все возможные аргументы против

национализация. Их классовый инстинкт подсказывает им, что национализация в

Россия двадцатого века неразрывно связана с крестьянским

республика. В других странах, где в силу объективных условий

не может быть крестьянской аграрной революции, дело обстоит, конечно,

разные — например, в Германии, где Канице могут сочувствовать

с планами национализации, где социалисты даже не услышат

национализация, где буржуазное движение за национализацию

ограничивается интеллектуалистским сектантством. Для борьбы с крестьянской революцией Права должны были предстать перед крестьянами в роли

поборники крестьянской собственности против национализации. У нас есть

видел один пример в деле Бобринского. Вот еще — Ветчинин:

«Этот вопрос [о национализации земли] должен быть, конечно,

утвердился в отрицательном смысле, ибо не находит сочувствия даже среди

крестьяне; они хотят иметь землю по праву собственности, а не по праву

аренда» (39-я сессия, стр. 621). Только помещики и кабинет министров

мог говорить за крестьяне за , что за образом. Этот факт

настолько хорошо известно, что я считаю излишним цитировать выступления

Гурко, Столыпины и тому подобные герои, горячо защищающие частные

владение.

Для борьбы с крестьянской революцией Права должны были предстать перед крестьянами в роли

поборники крестьянской собственности против национализации. У нас есть

видел один пример в деле Бобринского. Вот еще — Ветчинин:

«Этот вопрос [о национализации земли] должен быть, конечно,

утвердился в отрицательном смысле, ибо не находит сочувствия даже среди

крестьяне; они хотят иметь землю по праву собственности, а не по праву

аренда» (39-я сессия, стр. 621). Только помещики и кабинет министров

мог говорить за крестьяне за , что за образом. Этот факт

настолько хорошо известно, что я считаю излишним цитировать выступления

Гурко, Столыпины и тому подобные герои, горячо защищающие частные

владение.

Единственным исключением среди перелетов является терский казак Караулов,

кого мы уже

упомянул. [2] Соглашаясь отчасти также с кадетом Шингаревым, Караулов говорил, что

Казачьи войска представляют собой «огромную аграрную общину» (1363 г. ), т.

«Лучше отменить частную собственность на землю», чем

упразднить сельские общины, выступал за «широкое

муниципализация земель, подлежащих обращению в собственность

соответствующих областей» (1367). При этом он жаловался на

уколы бюрократии. «Мы не хозяева себе

собственности», — сказал он (1368 г.). Со значением этих казачьих

о симпатиях к муниципализации мы уже говорили выше.

), т.

«Лучше отменить частную собственность на землю», чем

упразднить сельские общины, выступал за «широкое

муниципализация земель, подлежащих обращению в собственность

соответствующих областей» (1367). При этом он жаловался на

уколы бюрократии. «Мы не хозяева себе

собственности», — сказал он (1368 г.). Со значением этих казачьих

о симпатиях к муниципализации мы уже говорили выше.

Примечания

[1] Здесь и далее цифрами указаны страницы стенографического Записывать. — Ленин

[2] См. стр. 336 этого тома. — Ред.

[3] Степан Разин и Емельян Пугачев — предводители великих Крестьянские восстания в России в XVII-XVIII вв.

[4] Сарын на кичку (дословно «на нос, lubbers!») — клич, который, как говорят, использовали волжские флибустьеры. приказ людям на борту судна лечь на нос и оставаться там, пока мародерство не закончилось.

[5] «Дневник» Плеханова — Дневник Социал-Демократа ( Дневник социал-демократа ) — непериодический орган. публиковалось через значительные промежутки времени Плехановым в Женеве с марта 1905 г.

по апрель 1912 г.

Всего было выпущено шестнадцать выпусков. Издание возобновлено в

Петроград в 1916 году, но вышел только один номер: В первых восьми номерах

(1905-06) Плеханов изложил крайне правую меньшевистскую и

оппортунистических взглядов, выступал за блок социал-демократии с

либеральная буржуазия, отвергла идею союза пролетариата

и крестьянства, и осудил декабрьское восстание. В 1909-12

(№№ 9-16), выступил против меньшевиков-ликвидаторов, стремившихся разогнать

подпольные партийные организации. По основным вопросам тактики,

однако он занял меньшевистскую позицию. Плехановский социал-шовинист

мнения были насильственно выражены в. выпуск № 1, изданный в 1916 году.

публиковалось через значительные промежутки времени Плехановым в Женеве с марта 1905 г.

по апрель 1912 г.

Всего было выпущено шестнадцать выпусков. Издание возобновлено в

Петроград в 1916 году, но вышел только один номер: В первых восьми номерах

(1905-06) Плеханов изложил крайне правую меньшевистскую и

оппортунистических взглядов, выступал за блок социал-демократии с

либеральная буржуазия, отвергла идею союза пролетариата

и крестьянства, и осудил декабрьское восстание. В 1909-12

(№№ 9-16), выступил против меньшевиков-ликвидаторов, стремившихся разогнать

подпольные партийные организации. По основным вопросам тактики,

однако он занял меньшевистскую позицию. Плехановский социал-шовинист

мнения были насильственно выражены в. выпуск № 1, изданный в 1916 году.

| 8. Некоторые примеры неразберихи, вызванной муниципализацией | | | 2. Кадеты Кадеты |

| Работает Индекс | Том 13 | | | Собрание сочинений | Л.И.А. Индекс |

| < назад | вперед > |

Кадеты и октябристы

Кадетский плакат, призывающий россиян голосовать за «народную свободу»Революция 1905 года, обещание Государственной Думы и ослабление цензуры — все это способствовало образованию политических партий. К концу 1905 года в России появилось несколько новых партий, стремившихся к политическим или конституционным реформам. Две из этих новообразованных партий, кадеты и октябристы, сыграли важную роль в формировании постцарской России.

Фон

В феврале 1905 года, после «Кровавого воскресенья», царь Николай II приказал ослабить ограничения на политическую цензуру, публикации и собрания.

Эти новые свободы вызвали цунами политической пропаганды, публикаций и документов, а также организации политических митингов. Группы, которые когда-то были вынуждены собираться нелегально, теперь могли собираться открыто, формализовать свою ассоциацию, составлять партийные манифесты и производить пропаганду для общественного потребления.

Не все из этих зарождавшихся российских политических партий были марксистскими или социалистическими. Некоторые хотели, чтобы Россия стала либеральной демократией, основанной на конституции. Они хотели правления учредительным собранием и защиты индивидуальных прав и свобод.

Другие были более консервативны. Они хотели, чтобы царизм адаптировался и модернизировался, но тем не менее продолжался. Они верили, что обещания царя в Октябрьском манифесте зашли достаточно далеко.

Кадеты

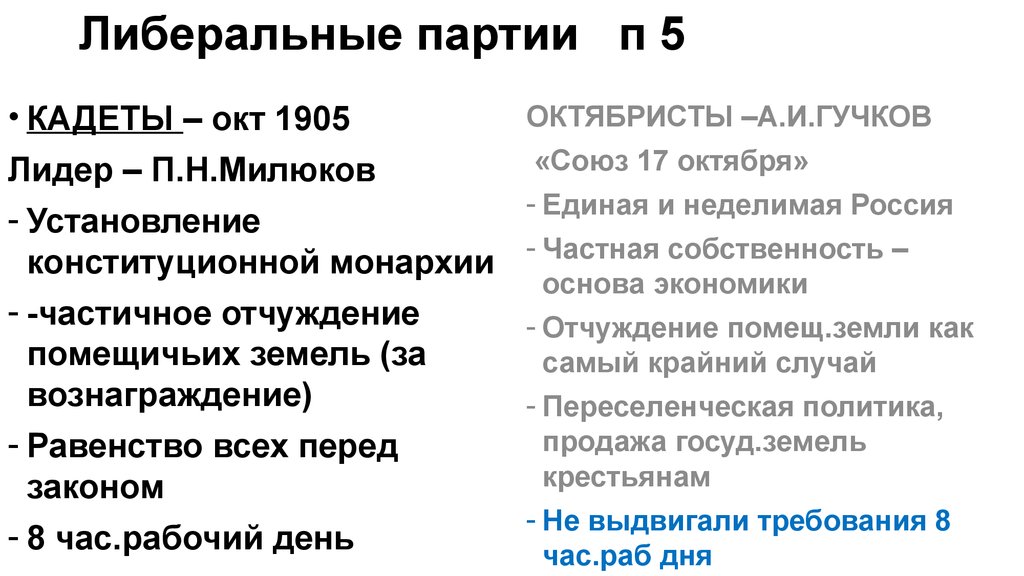

Некоторые русские мыслители хотели политической реформы в либерально-демократическом, а не в социалистическом ключе. Самой крупной и успешной из этих либеральных партий были Конституционные демократы (также сокращенно «кадеты»).

Как и многие другие русские партии, кадеты были официально образованы во время брожения 1905, хотя их происхождение гораздо глубже. Их членами и сторонниками были в основном прогрессивные представители среднего и высшего классов. Среди них были либерально настроенные дворяне, землевладельцы, ученые, владельцы бизнеса и белые воротнички, такие как врачи, юристы и владельцы магазинов.

Основателем, подставным лицом и лидером кадетов был Павел Милюков, академик и историк, активно участвовавший в русских реформистских группах с 1870-х годов. Многие члены и кандидаты кадетов также имели опыт работы в земства , местные советы, действовавшие в последние десятилетия царизма.

Конституционалистская партия

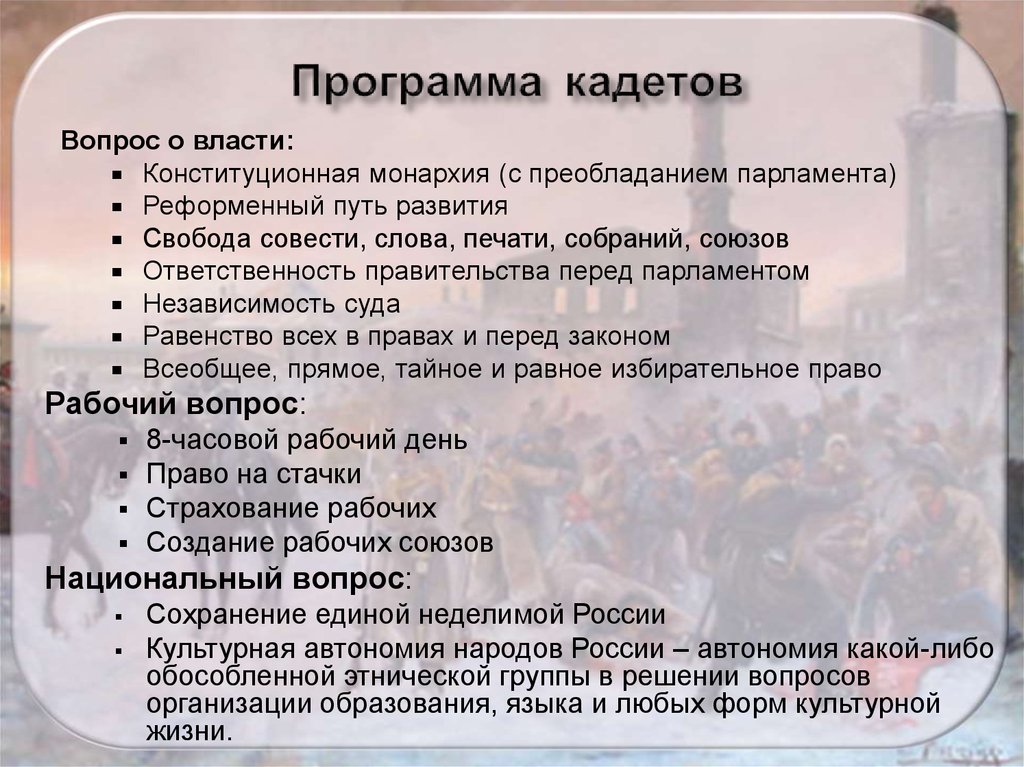

Большинство кадетов выступало за развитие политической системы британского типа, с царем в качестве главы государства, но его политическая власть ограничивалась конституцией и выборным учредительным собранием.

Кадеты также настаивали на введении гражданских прав и свобод западного образца: равенство перед законом, всеобщее избирательное право для мужчин и женщин, отмена наследственных дворянских титулов, бесплатное и всеобщее государственное образование, официальное признание профсоюзов и законодательства. защита права на забастовку. Они также возражали против государственной цензуры печати.

защита права на забастовку. Они также возражали против государственной цензуры печати.

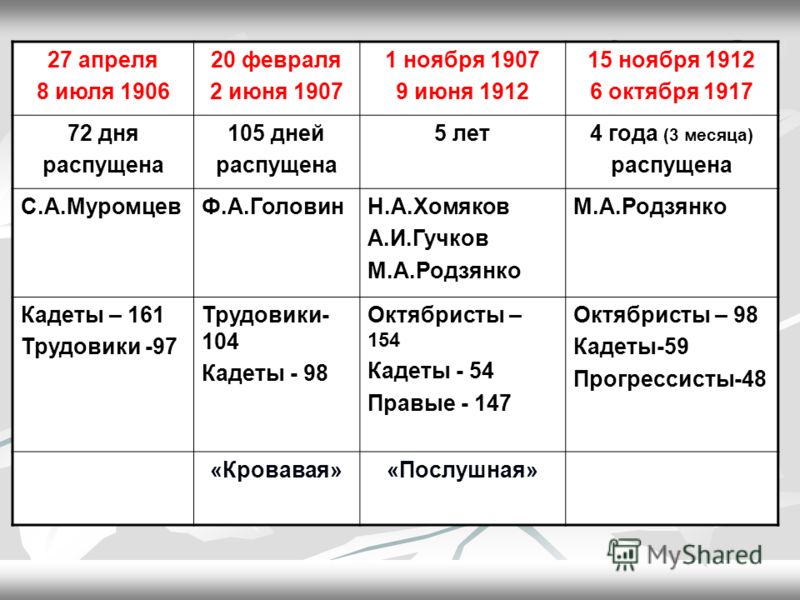

Либеральная политика сделала кадетов популярными в городах и крупных поселках. На выборах в первую Думу в марте — апреле 1906 г. они набрали 37% голосов горожан и получили около трети мест.

Взгляд историка:

«Суть послания кадетов [на выборах 1905 года] заключалась в том, что они заслужили поддержку народа, потому что они одни защищали истинные интересы страны. Их призывы содержали заманчивые обещания и мрачные предсказания о судьбе страны в случае победы консерваторов. «От результатов этих выборов зависит будущее России. Если они создадут конституционное и демократическое большинство, Россия вступит на путь мирной культурной, политической и общественной жизни. Если они произведут большинство не за решительные реформы, то гражданская война, расстрелы и кровь захлестнут Россию, будут расти и распространяться, производя анархию в хозяйственной жизни страны» 9.0177 Авраам Ашер, историк

Октябристы

Фотография делегатов-октябристов в III Думу, 1907 г.Другой значительной партией, возникшей в 1905 г., были октябристы. Как и кадеты, они были правильно оформленной политической партией, представленной в Думе.

Более либеральные, чем бескомпромиссные цари, но более консервативные, чем кадеты, октябристы получили свое название от Октябрьского манифеста, документа, который они с энтузиазмом поддержали как решение проблем России.

Октябристы выступали за ограниченную конституционную монархию, при которой царь сохранял за собой право назначать министров и принимать законы. Они признавали необходимость реформы, но считали, что она должна решаться и управляться царским правительством.

Простолыпинская партия

Экономически октябристы поддерживали частное хозяйство, политику премьер-министра Петра Столыпина и сохранение Российской империи.

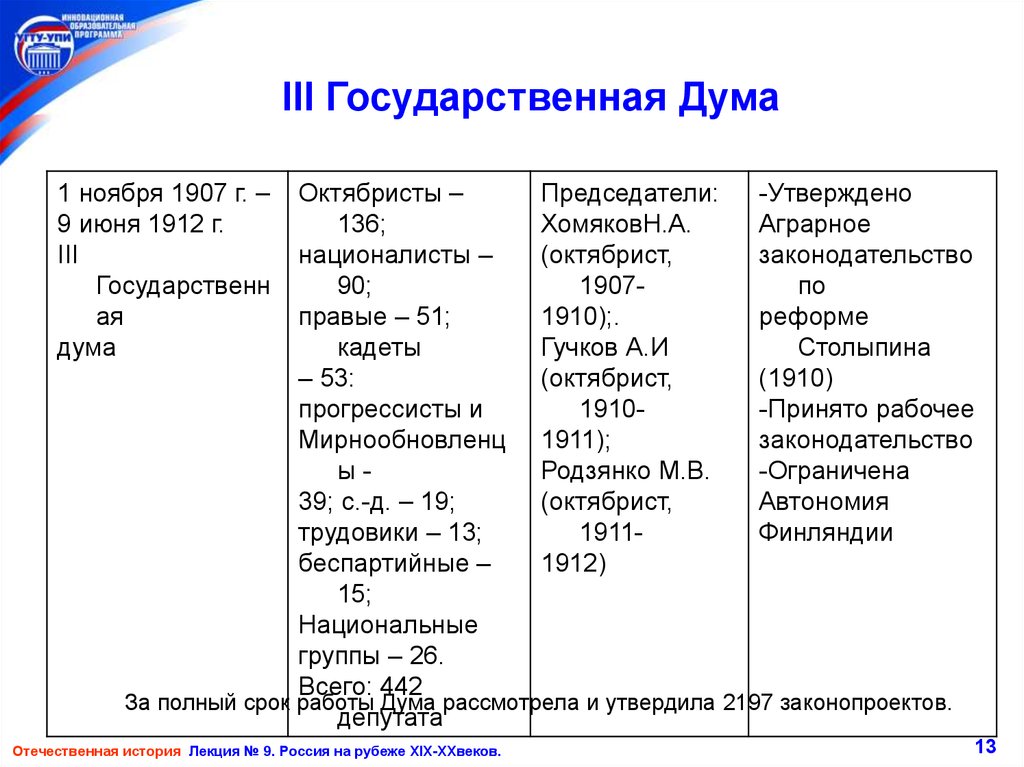

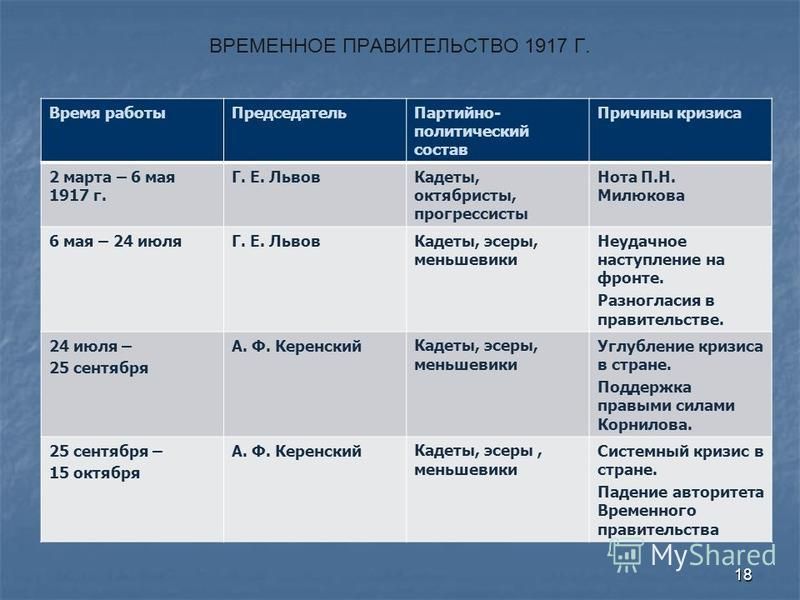

После того, как Столыпин сфальсифицировал законы о голосовании в 1907 октябристы стали крупнейшей фракцией в III Думе (1907-1912). Как и кадеты, октябристы поддерживали военные действия России во время Первой мировой войны, и эта политика стоила им некоторой поддержки.

Как и кадеты, октябристы поддерживали военные действия России во время Первой мировой войны, и эта политика стоила им некоторой поддержки.

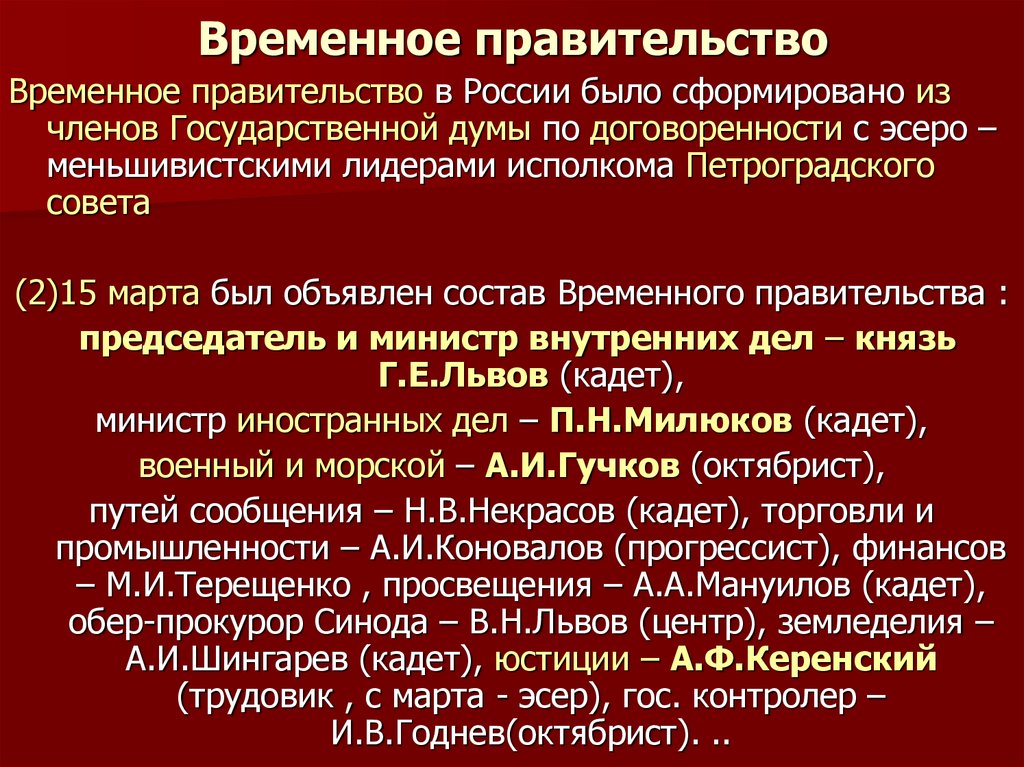

Несколько октябристов занимали некоторые ключевые государственные посты во время войны и двоевластия 1917 года. Наиболее заметным политиком-октябристом был Михаил Родзянко, который был председателем Думы и сыграл важную роль в убеждении Николая II отречься от престола в марте 1917 года.

Взгляд историка:

«Октябристы всегда освещали темную сторону деятельности правительства. Но они никогда не позволяли критике вырождаться в политическую карьеру на оппозиционных установках… Еще одной чертой, отделявшей октябристов от оппозиционных партий, был национальный вопрос: октябристы считали, что в Российской империи интересы русской национальности должны почетное место, как естественные объединители государства, хотя и не за счет порабощения других национальностей».

Джеффри А. Хоскинг

1.

0177 Авраам Ашер, историк

0177 Авраам Ашер, историк

Leave A Comment