Новая экономическая политика (НЭП) в России в 1921-1924 гг. Справка

8 марта 2011 года исполняется 90 лет со дня начала Десятого съезда РКП, на котором было принято решение о переходе к НЭПу.

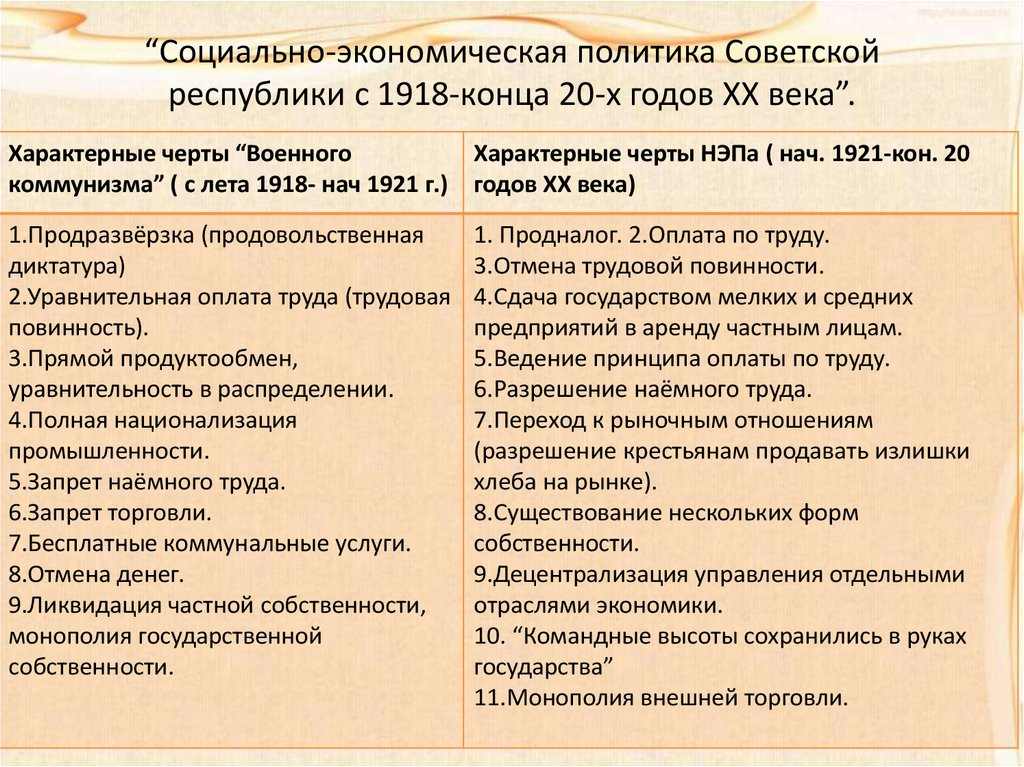

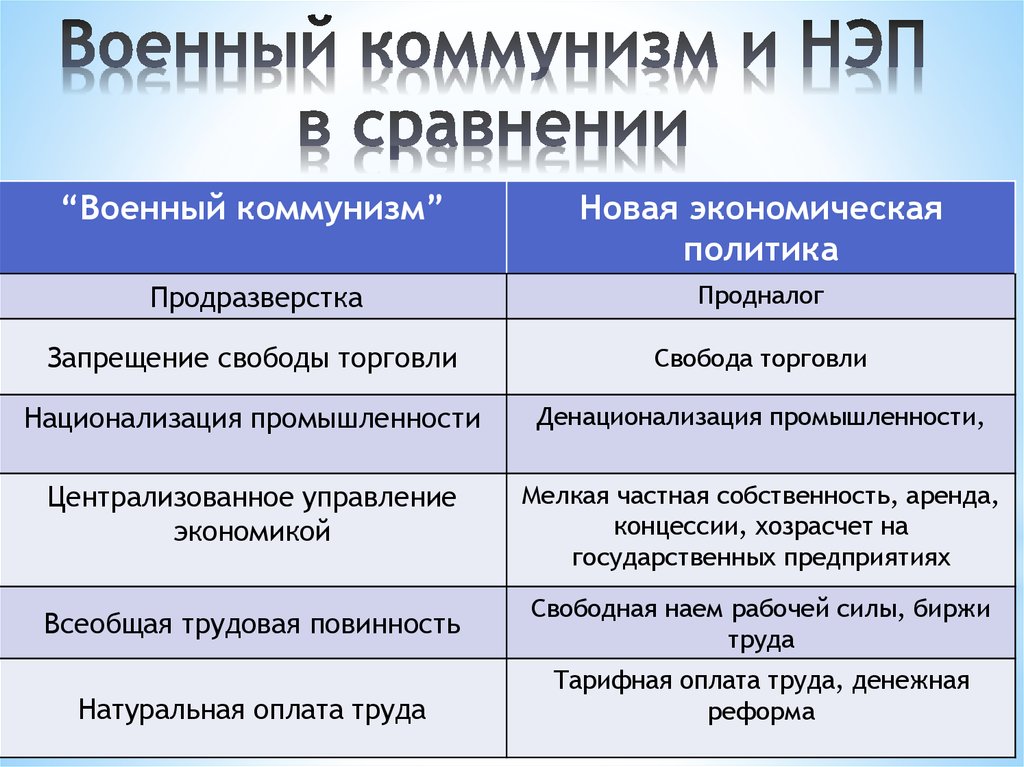

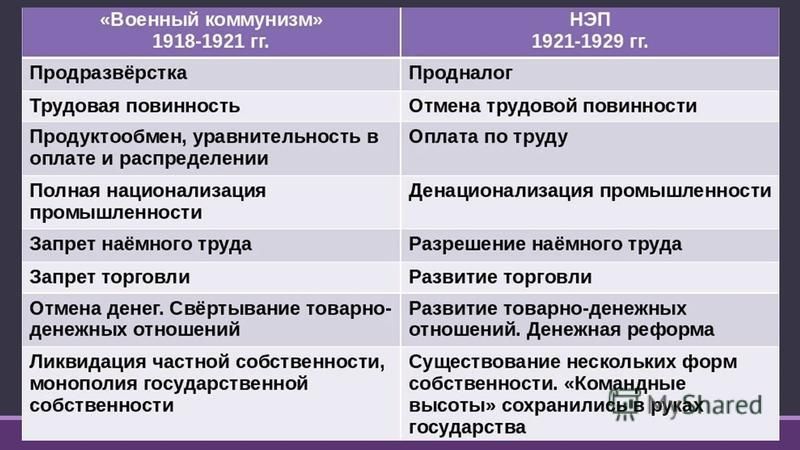

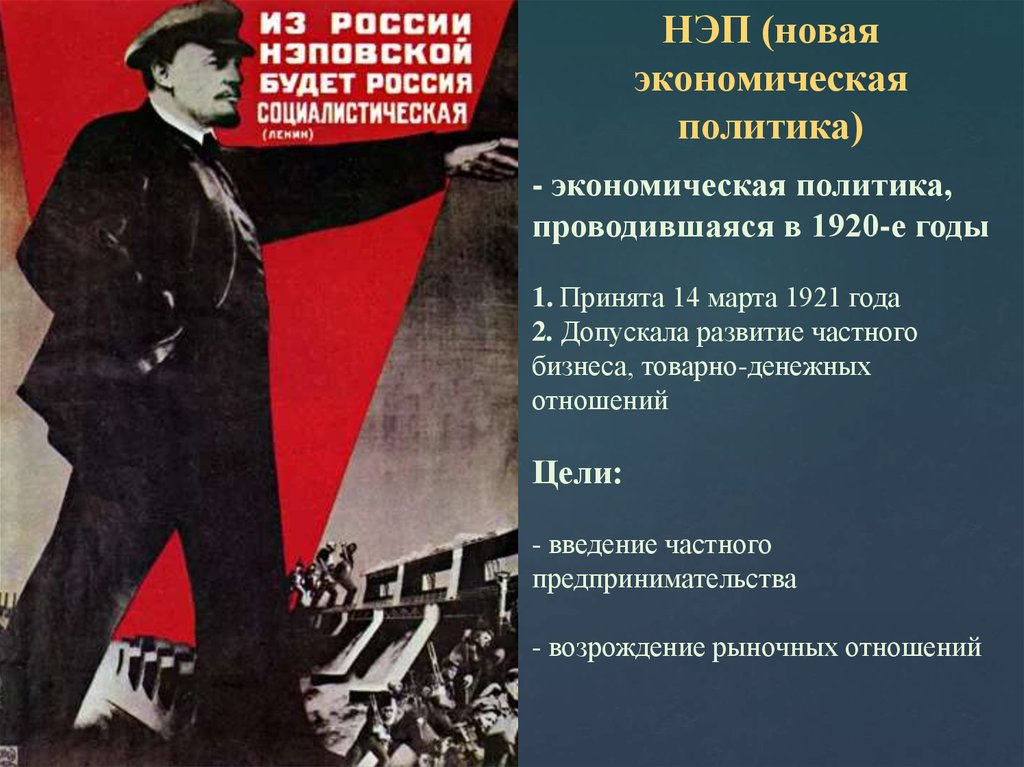

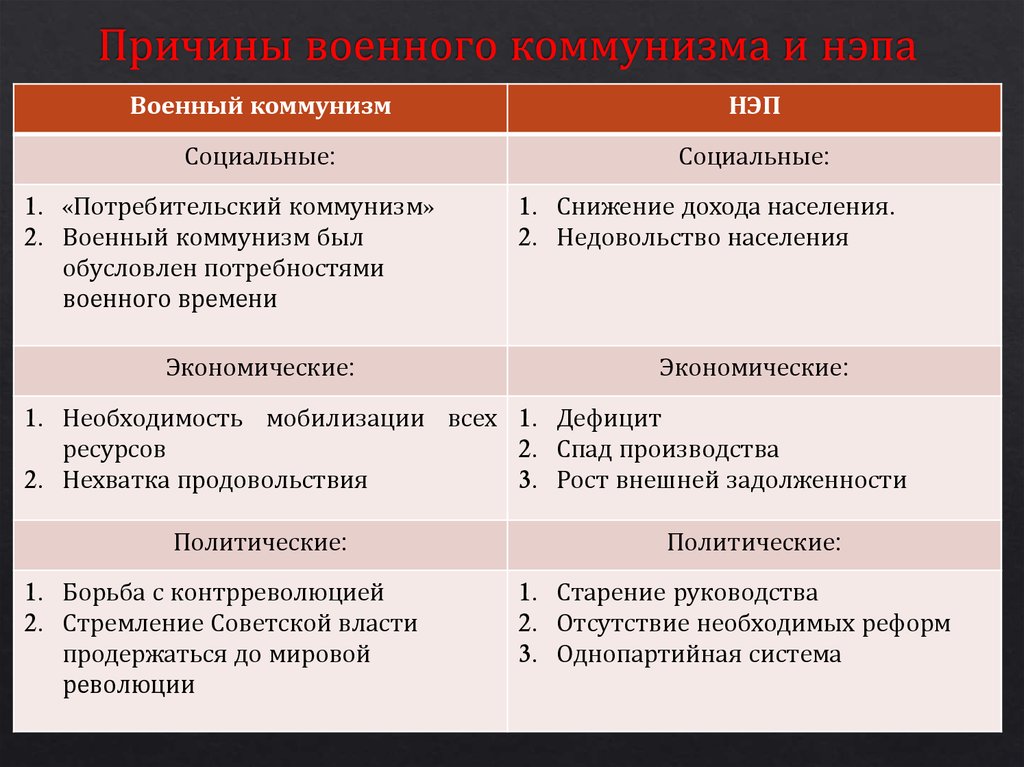

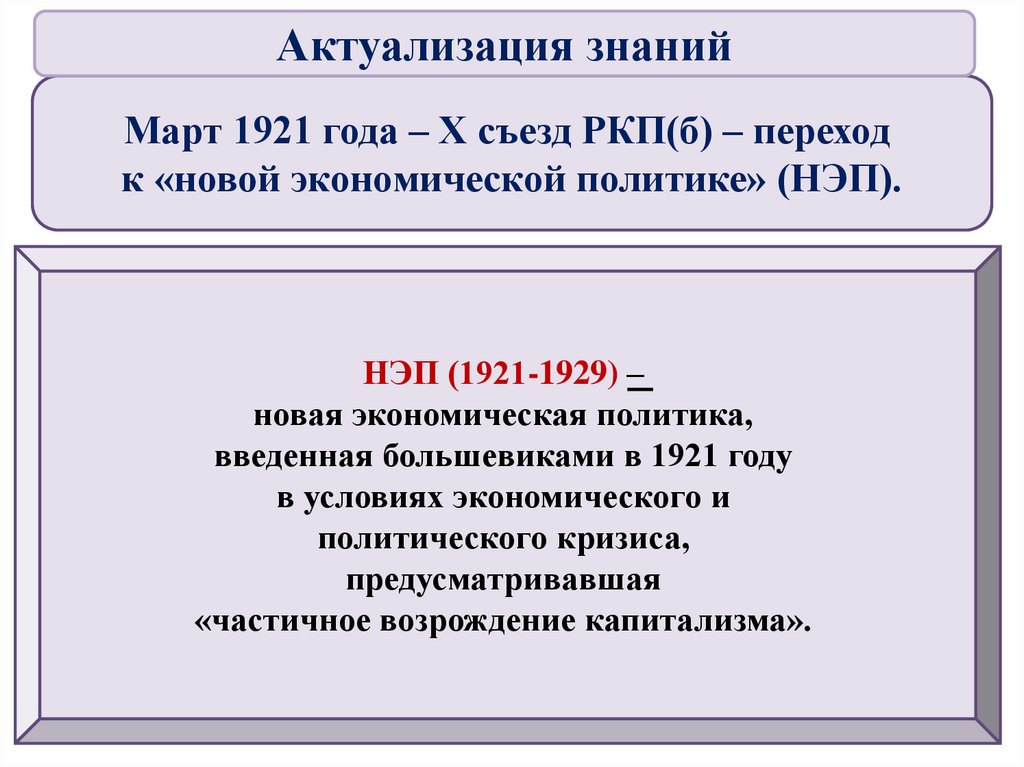

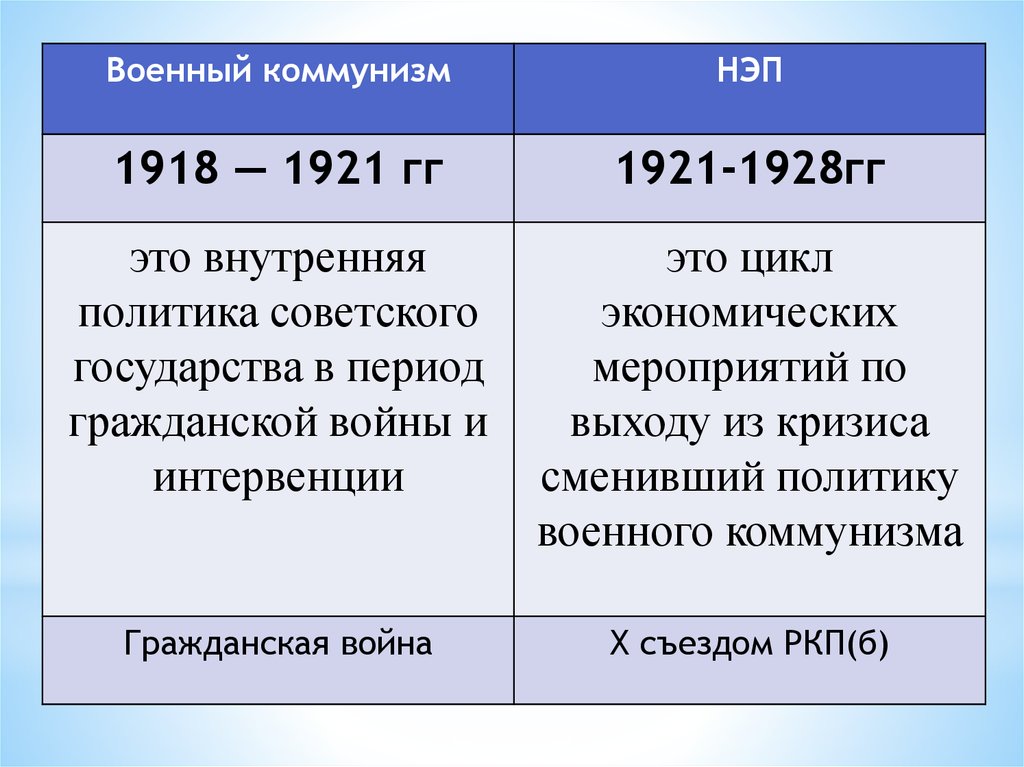

Новая экономическая политика (НЭП) – проводившаяся в период с 1921 по 1924 гг. в Советской России экономическая политика, пришедшая на смену политике «военного коммунизма».

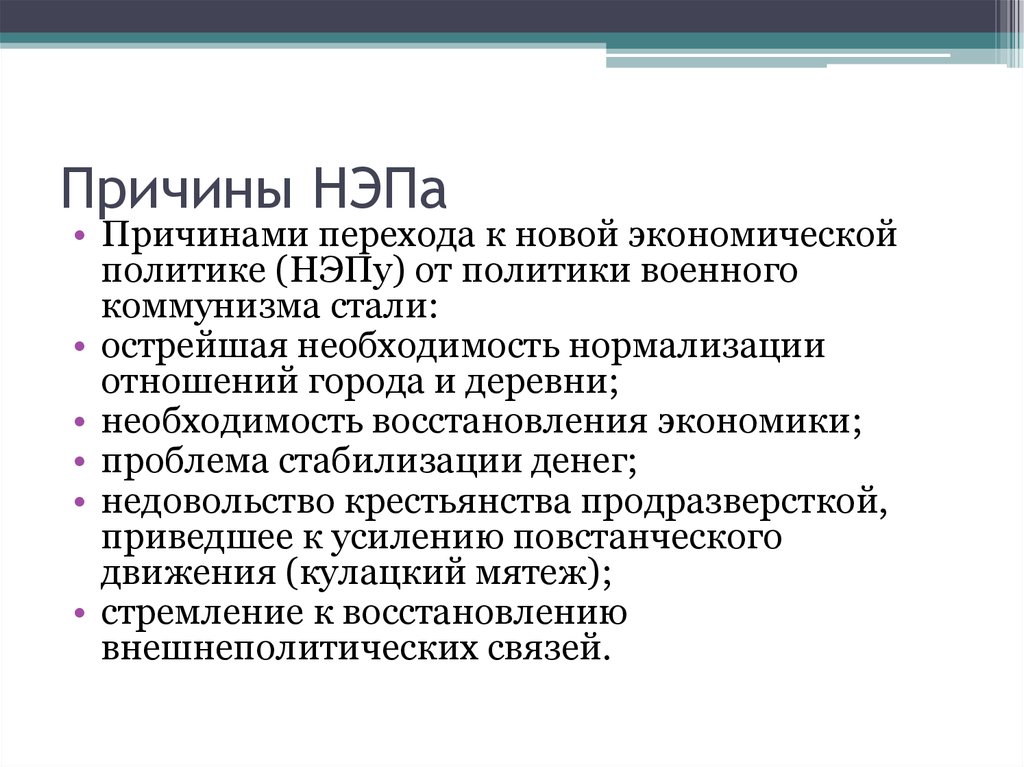

Кризис большевистской политики «военного коммунизма» проявился острее всего в экономике. На нужды гражданской войны шла большая часть продовольствия, запасов металла и топлива. Промышленность тоже работала военные нужды, в результате сельскому хозяйству поставлялось в 2‑3 раза меньше машин и орудий, чем требовалось. Недостаток рабочих рук, сельскохозяйственного инвентаря и семенного фонда привел к сокращению посевных площадей, валовой сбор сельскохозяйственной продукции уменьшился на 45 %. Все это стало причиной возникновения в 1921 г. голода, в результате которого погибло почти 5 млн. человек.

Ухудшение экономического положения, сохранение экстренных коммунистических мер (продразверстка) привели к возникновению в 1921 г. острого политического и экономического кризиса в стране. Результатом стали антибольшевистские выступления крестьян, рабочих и военных с требованиями политического равенства всех граждан, свободы слова, установления рабочего контроля над производством, поощрения частного предпринимательства и др.

острого политического и экономического кризиса в стране. Результатом стали антибольшевистские выступления крестьян, рабочих и военных с требованиями политического равенства всех граждан, свободы слова, установления рабочего контроля над производством, поощрения частного предпринимательства и др.

Для нормализации экономики, разрушенной Гражданской войной, интервенцией и мероприятиями «военного коммунизма», и стабилизации социально‑политической сферы Советское правительство решилось пойти на временное отступление от своих принципов. Политика временного перехода к капиталистической экономике с целью подъема хозяйства и урегулирования социальных и политических проблем получила название НЭП (новой экономической политики).

Переход от «военного коммунизма» к НЭПу был провозглашен Х съездом Российской коммунистической партии 8‑16 марта 1921 г.

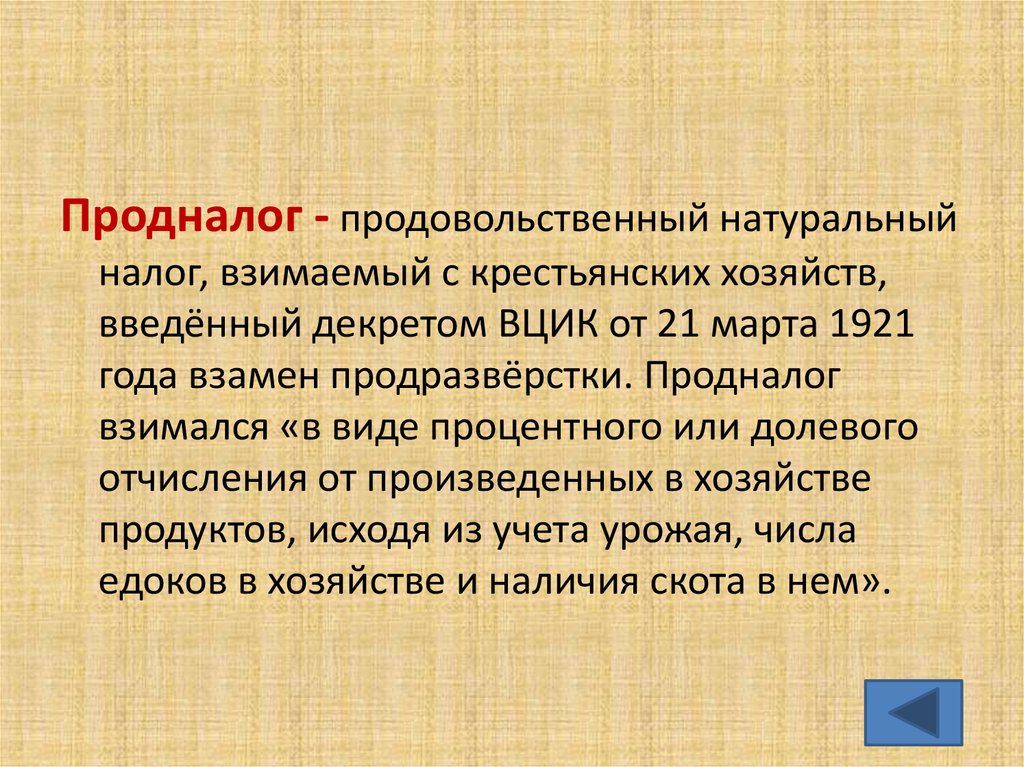

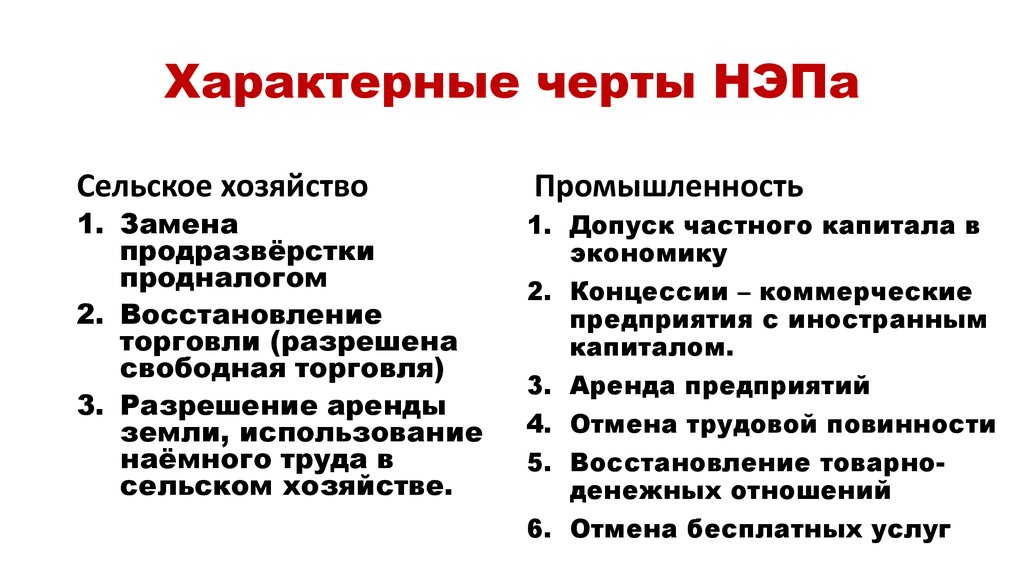

В сельскохозяйственной сфере продразверстка была заменена более низким продналогом. В 1923‑1924 гг. было разрешено вносить продналог продуктами и деньгами. Была разрешена частная торговля излишками. Легализация рыночных отношений влекла за собой перестройку всего хозяйственного механизма. Был облегчен найм рабочей силы в деревне, разрешена аренда земли. Однако налоговая политика (чем больше хозяйство, тем выше налог) приводило к дроблению хозяйств. Кулаки и середняки, разделяя хозяйства, пытались избавиться от высоких налогов.

Была разрешена частная торговля излишками. Легализация рыночных отношений влекла за собой перестройку всего хозяйственного механизма. Был облегчен найм рабочей силы в деревне, разрешена аренда земли. Однако налоговая политика (чем больше хозяйство, тем выше налог) приводило к дроблению хозяйств. Кулаки и середняки, разделяя хозяйства, пытались избавиться от высоких налогов.

Была проведена денационализация мелкой и средней промышленности (передача предприятий из государственной собственности в частную аренду). Допускалась ограниченная свобода частного капитала в промышленности, торговле. Разрешалось использовать наемный труд, появилась возможность создания частных предприятий. Наиболее крупные и технически развитые фабрики и заводы объединились в государственные тресты, работавшие на хозрасчете и самоокупаемости («Химуголь», «Государственный трест машиностроительных заводов» и др.). На государственном снабжении первоначально остались металлургия, топливно‑энергетический комплекс, частично транспорт. Развивалась кооперация: потребительская сельскохозяйственная, культурно‑промысловая.

Развивалась кооперация: потребительская сельскохозяйственная, культурно‑промысловая.

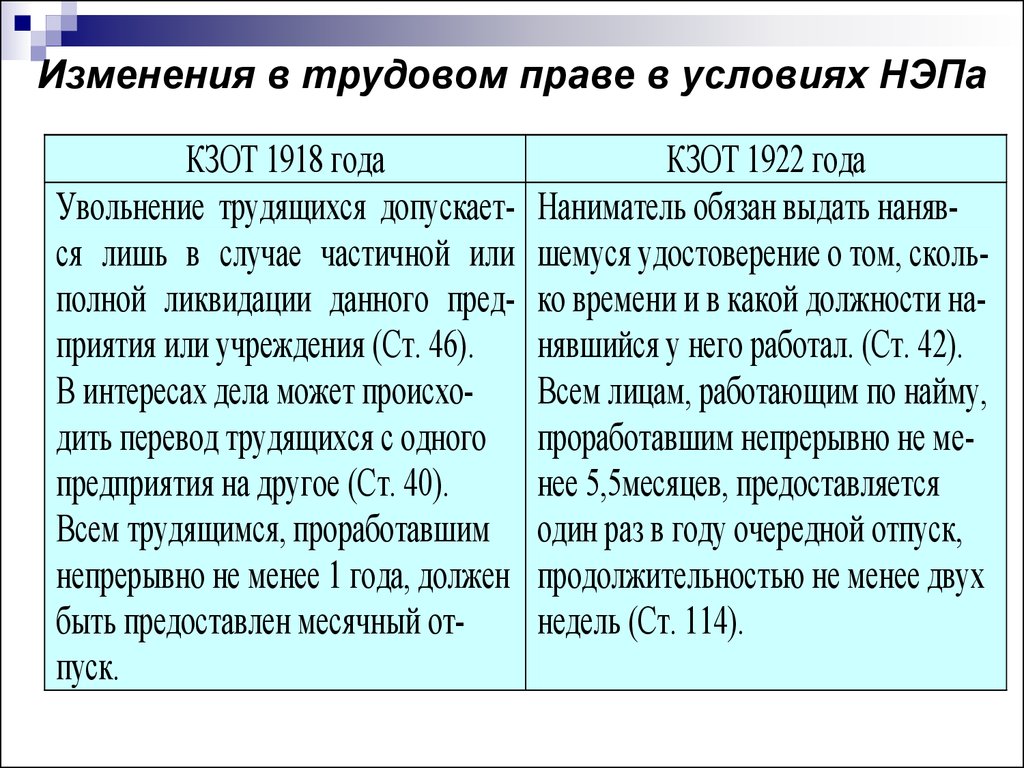

Уравнительная оплата труда, характерная для времен Гражданской войны, заменялась новой поощрительной тарифной политикой, учитывающей квалификацию рабочих, качество и количество производимых продуктов. Была отменена карточная система распределения продовольствия и товаров. «Пайковая» система заменена денежной формой зарплаты. Отменена всеобщая трудовая повинность и трудовые мобилизации. Восстановились крупные ярмарки: Нижегородская, Бакинская, Ирбитская, Киевская и др. Открывались торговые биржи.

В 1921‑1924 гг. была проведена финансовая реформа. Создана банковская система: Государственный банк, сеть кооперативных банков, Торгово‑промышленный банк, Банк для внешней торговли, сеть местных коммунальных банков я др. Введены прямые и косвенные налоги (промысловый, подоходный, сельскохозяйственный, акцизы на товары массового потребления, местные налоги), а также плата за услуги (транспорт, связь, коммунальное хозяйство и др. ).

).

В 1921 г. началась денежная реформа. В конце 1922 г. в обращение была выпущена устойчивая валюта – советский червонец, применявшийся для краткосрочного кредитования в промышленности и торговле. Червонец обеспечивался золотом и другими легко реализуемыми ценностями и товарами. Один червонец приравнивался к 10 дореволюционным золотым рублям, а на мировом рынке он стоил около 6 долларов. Для покрытия бюджетного дефицита продолжался выпуск старой валюты ‑ обесценивавшихся советских знаков, вскоре вытесненных червонцем. В 1924 г. вместо совзнаков были выпущены медные и серебряные монеты и казначейские билеты. В ходе реформы удалось ликвидировать бюджетный дефицит.

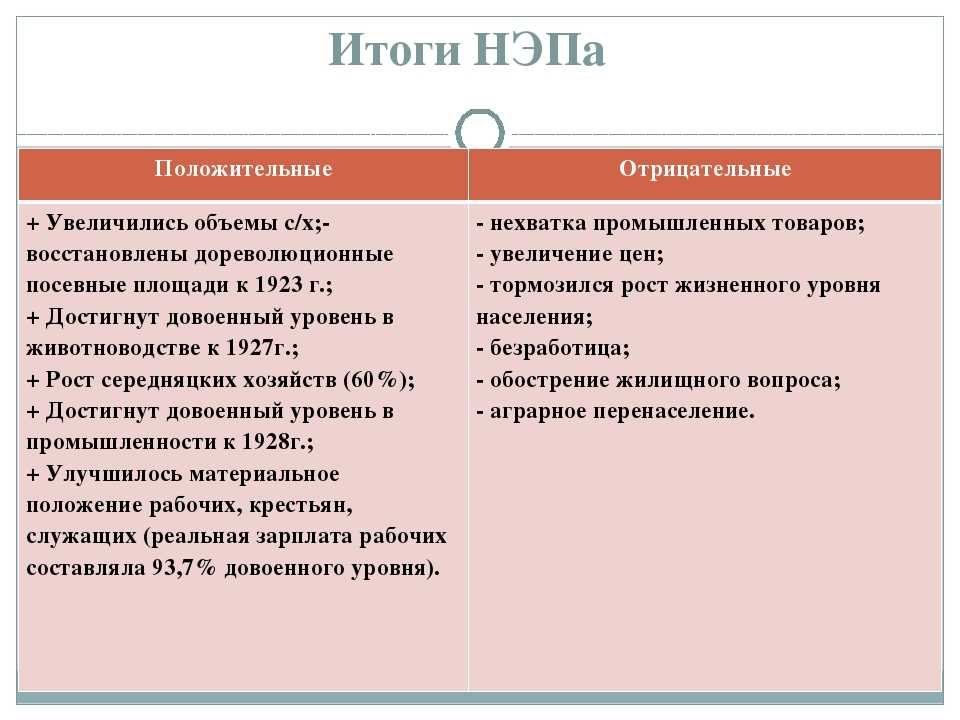

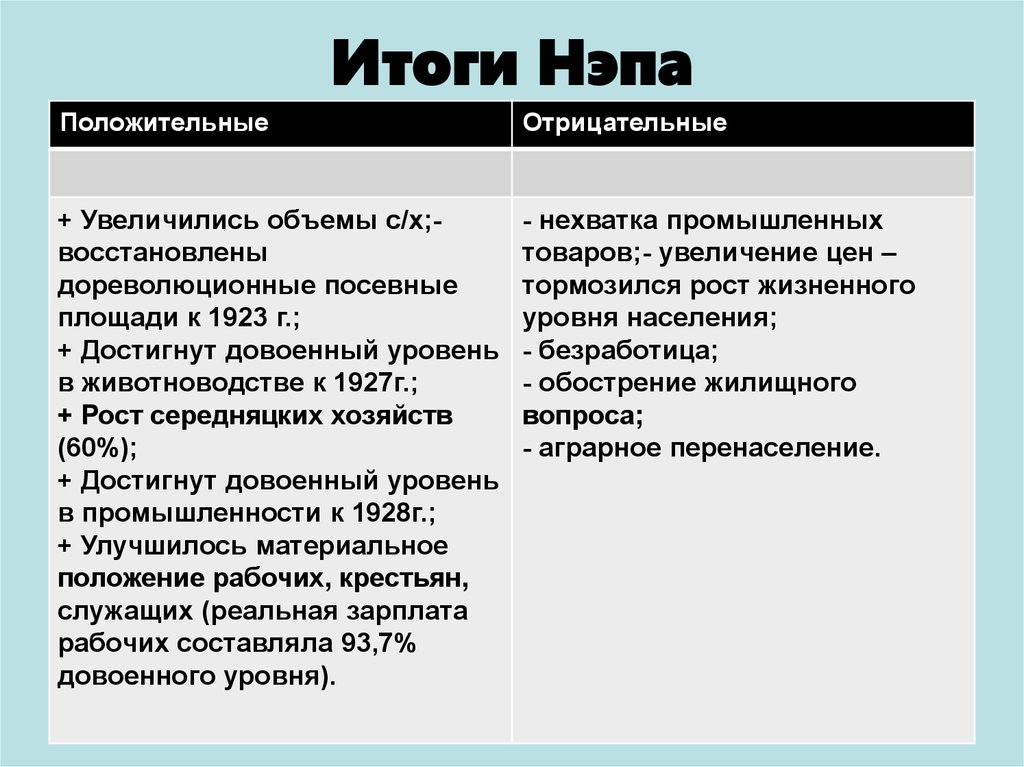

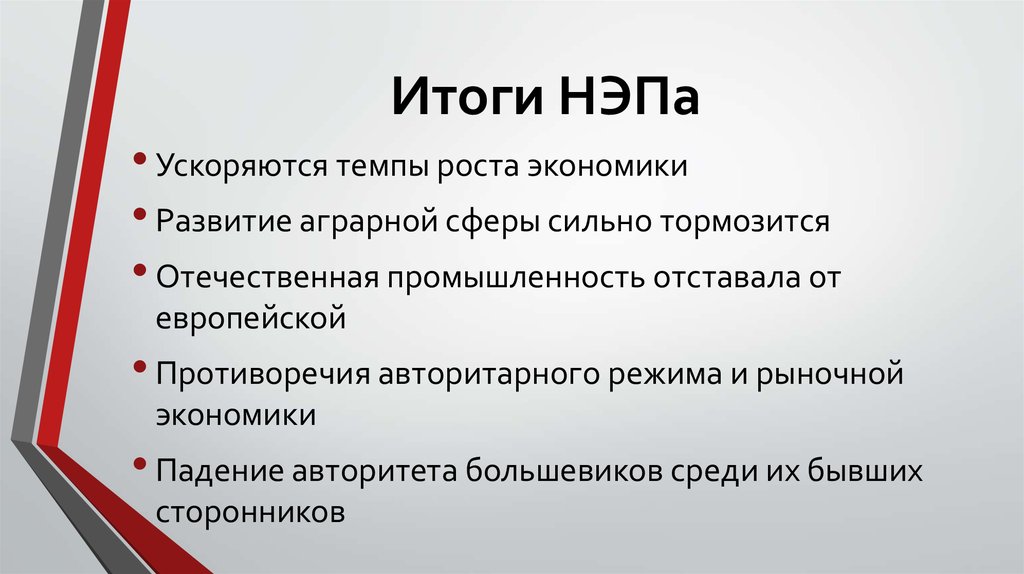

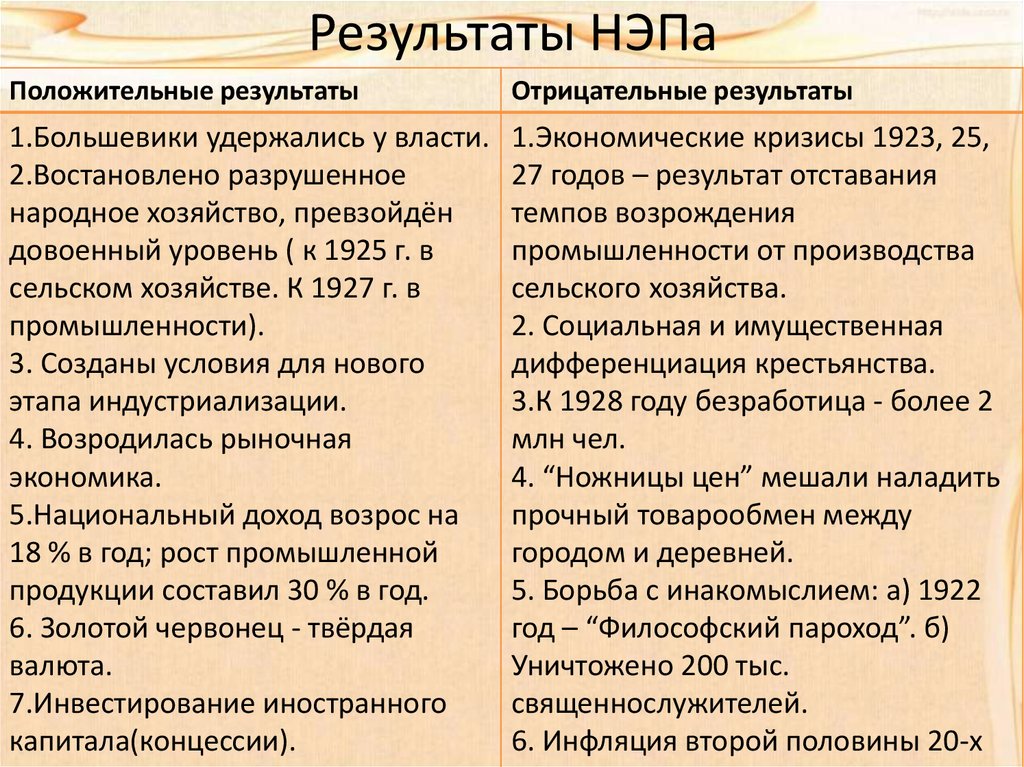

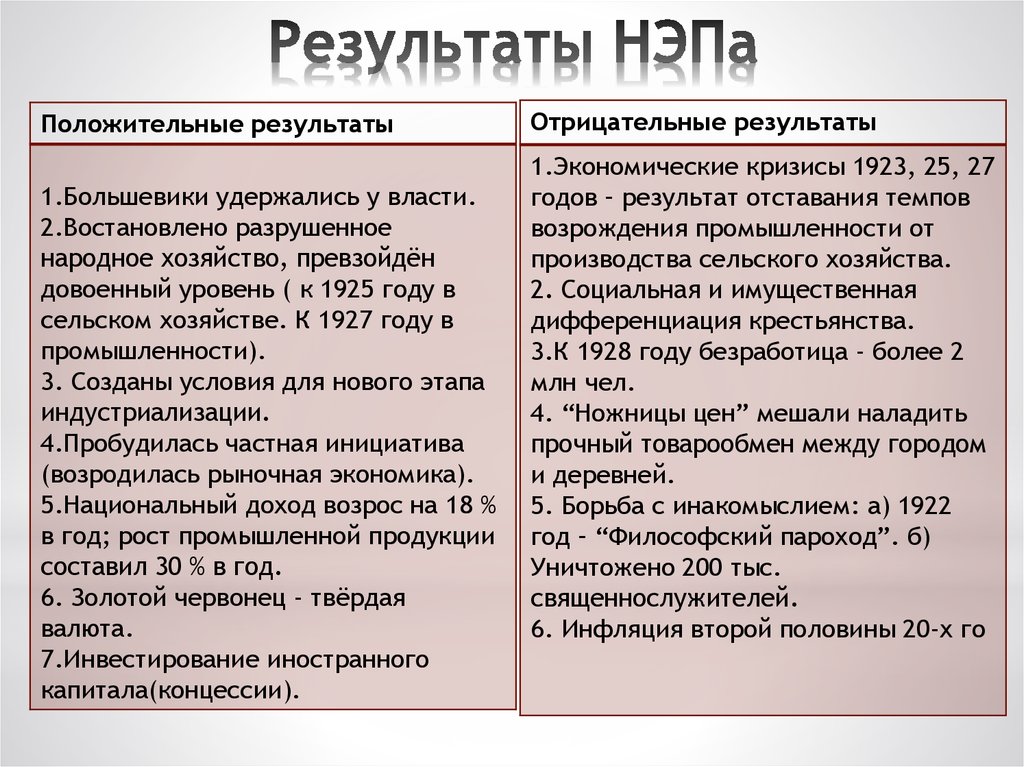

НЭП привел к быстрому оживлению экономики. Появившаяся у крестьян экономическая заинтересованность в производстве сельскохозяйственной продукции позволила быстро насытить рынок продовольствием и преодолеть последствия голодных лет «военного коммунизма».

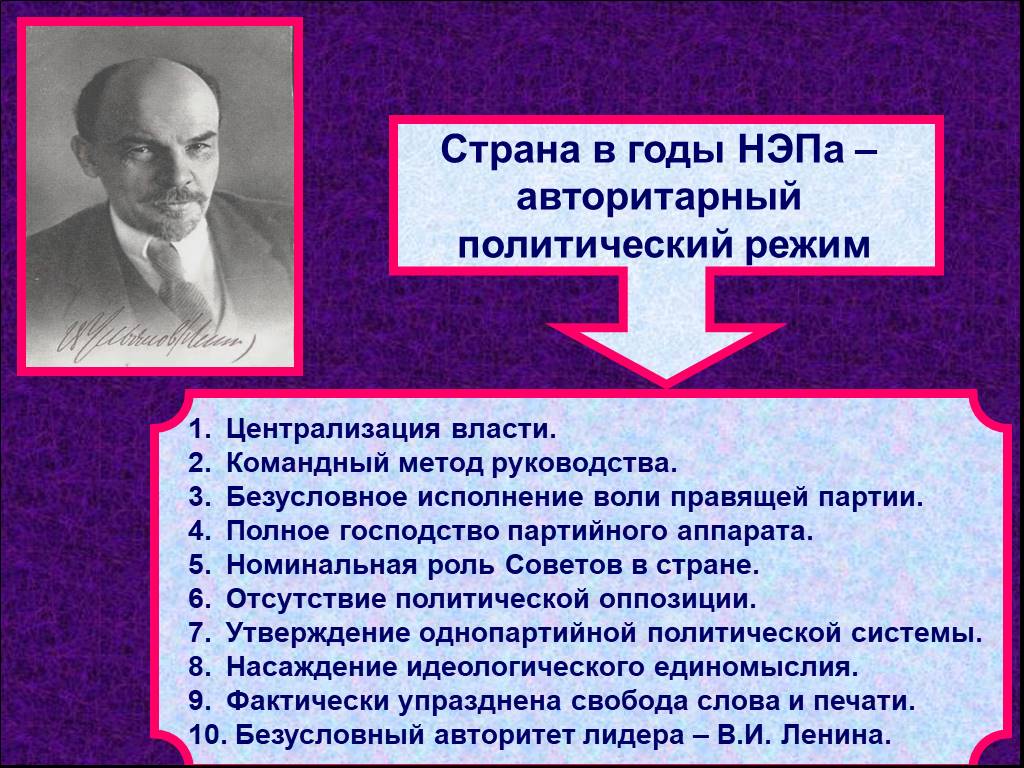

Однако уже на раннем этапе НЭПа признание роли рынка сочеталось с мерами по его упразднению. Большинство руководителей коммунистической партии отнеслось к НЭПу как к «неизбежному злу», опасаясь, что он приведет к реставрации капитализма.

Большинство руководителей коммунистической партии отнеслось к НЭПу как к «неизбежному злу», опасаясь, что он приведет к реставрации капитализма.

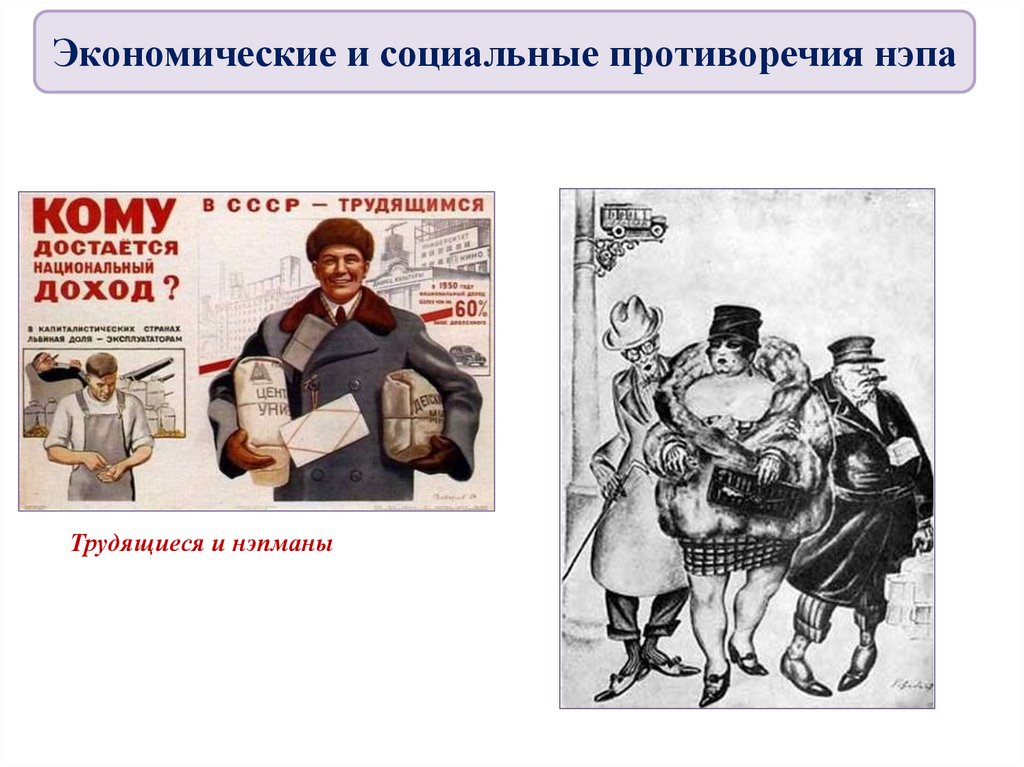

Охваченные боязнью НЭПа, партийно‑государственные верхи принимали меры по его дискредитации. Официальная пропаганда всячески третировала частника, в общественном сознании формировался образ «нэпмана» как эксплуататора, классового врага. С середины 1920‑х гг. меры по сдерживанию развития НЭПа сменились курсом на его свертывание.

Отходу от НЭПа способствовали такие факторы, как слабость отечественного частного предпринимательства, ставшая следствием его длительного запрещения и излишнего государственного вмешательства. Неблагоприятный мировой экономический фон (экономический кризис на Западе в 1929 г.) трактовался как «загнивание» капитализма. Экономический подъем советской промышленности к середине 1920‑х гг. затруднялся отсутствием новых реформ, необходимых для поддержания темпов роста (например, создания новых промышленных отраслей, ослабления государственного контроля, пересмотра налогов).

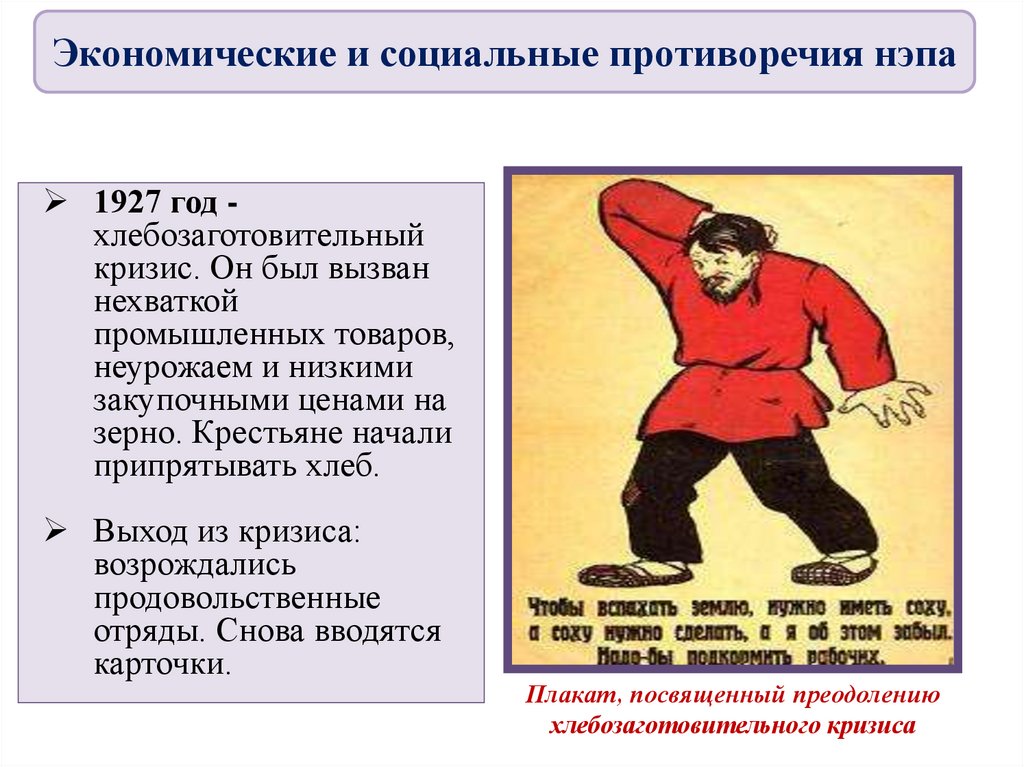

В конце 1920‑х гг. резервы иссякли, страна столкнулась с необходимостью огромных капиталовложений в сельское хозяйство и промышленность для реконструкции и модернизации предприятий. Из‑за нехватки средств на развитие промышленности город не мог удовлетворить сельский спрос в городских товарах. Ситуацию пытались спасти повышением цен на промтовары («товарный голод» 1924 г.), что повлекло утрату интереса крестьянства к продаже продовольствия государству или невыгодному обмену его на промтовары. Снизились объемы производства, в 1927‑1929 гг. обострился кризис хлебозаготовок. Печатание новых денег, удорожание сельскохозяйственной и промышленной продукции привели к обесцениванию червонца. Летом 1926 г. советская валюта перестала быть конвертируемой (операции с ней за границей были прекращены после отказа от золотого стандарта).

Столкнувшись с нехваткой государственных финансовых средств на развитие промышленности, с середины 1920‑х гг. все нэповские мероприятия были свернуты с целью большей централизации имевшихся в стране финансовых и материальных ресурсов, а к концу 1920‑х гг. страна пошла по пути планово‑директивного развития индустриализации и коллективизации.

страна пошла по пути планово‑директивного развития индустриализации и коллективизации.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

«Новая экономическая политика» в промышленности России (1921-1925 гг. ) Текст научной статьи по специальности «Экономика и бизнес»

Список литературы:

1. Нуреев Р. Теории развития: институциональные концепции становления рыночной экономики / Р. Нуреев // Вопросы экономики. — 2000. — № 6. -С. 126-145.

2. Николаев А. Инновационное развитие и инновационная культура / А. Николаев // Проблемы теории и практики управления. — 2001. — № 5. -С. 57-64.

3. Гранберг А.Г. Моделирование пространственного развития национальной и мировой экономики: эволюция подходов // Регион: экономика и социология. — 2007. — № 1. — С. 87-106.

«НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА» В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ (1921-1925 ГГ.)

© Тюкавкин И.Н.*

Самарский государственный университет, г. Самара

В статье приведена характеристика индустриализации России в после гражданской войны. Дается характеристика новой экономической политики (НЭП). Показаны основные условия функционирования промышленности, объемы производства России по выпуску продукции. Приведен анализ и прогноз развития промышленности.

Дается характеристика новой экономической политики (НЭП). Показаны основные условия функционирования промышленности, объемы производства России по выпуску продукции. Приведен анализ и прогноз развития промышленности.

Ключевые слова индустриализация, НЭП, тресты, промышленность, капитализм, монополизм, империализм, концентрация производства, гражданская война, экономика, ресурсы, отсталость, застой, трудовая армия, реформа, трудовые комиссии, отрасли промышленности.

Разгромив основные силы международной и российской интервенции, страна получила возможность приступить к мирному хозяйственному строительству. Перед страной возникли новые грандиозные задачи: надо было в кратчайший срок восстановить экономику страны, организовать форсированное восстановление промышленности и сельского хозяйства, а затем, накопив силы и средства, приступить к созданию российской индустрии и реорганизации сельского хозяйства на плановых началах, к развёрнутому построению нового общества.

Но успешное развёртывание хозяйственного строительства было невозможно в рамках экономической политики периода гражданской войны, что с полной очевидностью выявилось весной 1921 г. Политика военного коммунизма была политикой, вынужденной войной, и преследовала цель отстоять любой ценой победу пролетарской диктатуры.

Политика военного коммунизма была политикой, вынужденной войной, и преследовала цель отстоять любой ценой победу пролетарской диктатуры.

* Аспирант кафедры Экономики.

Без политики военного коммунизма страна не смогла бы победить в войне. В период войны крестьяне мирились с продразвёрсткой, понимая, что поражение Красной Армии будет означать возврат к прошлому и потерю крестьянством земли, полученной ими в безвозмездное пользование от Советской власти. Сознание необходимости максимальных жертв во имя победы России в гражданской войне помогало трудящимся мириться с острой нехваткой продовольственных и промышленных товаров, Но с окончанием войны крестьянство стало выражать недовольство системой продразвёрстки, изымавшей все излишки, а также недостатком промышленных товаров. Продразвёрстка, не создававшая у крестьянина личных стимулов для подъёма производительности труда и расширения производства, стала тормозом в деле поднятия производительных сил сельского хозяйства.

Голод и огромная усталость от многолетней войны вызывали недовольство и у некоторой части рабочих. Надо было дать и трудящимся города больше продовольственных и промышленных товаров. Но для обеспечения этого надо было шире развернуть инициативу в промышленности, повысить заинтересованность промышленных предприятий в результатах своей деятельности. Однако этому мешала чрезмерная централизация управления промышленностью и система безденежных расчётов и бюджетного субсидирования.

Надо было дать и трудящимся города больше продовольственных и промышленных товаров. Но для обеспечения этого надо было шире развернуть инициативу в промышленности, повысить заинтересованность промышленных предприятий в результатах своей деятельности. Однако этому мешала чрезмерная централизация управления промышленностью и система безденежных расчётов и бюджетного субсидирования.

Таким образом, политика военного коммунизма пришла в явное противоречие с новыми задачами хозяйственного строительства. Для страны стала очевидной необходимость изменить эту политику и перейти к такой политике, которая бы обеспечила экономический подъём страны по пути к социализму, при использовании рынка, торговли, денежного обращения. Такой политикой, как известно, явилась новая экономическая политика (НЭП).

Новая экономическая политика — политика диктатуры пролетариата в условиях переходного периода от капитализма к социализму. Необходимость новой экономической политики, основные принципы которой были разработаны ещё весною 1918 г. , обусловлена многоукладностью экономики переходного периода. В Советском Союзе в переходный период насчитывалось пять экономических укладов — патриархальное крестьянское хозяйство, мелкое товарное производство, частнохозяйственный капитализм, государственный капитализм и социалистический уклад, основными из которых были социалистический, мелкотоварный и частнокапиталистический.

, обусловлена многоукладностью экономики переходного периода. В Советском Союзе в переходный период насчитывалось пять экономических укладов — патриархальное крестьянское хозяйство, мелкое товарное производство, частнохозяйственный капитализм, государственный капитализм и социалистический уклад, основными из которых были социалистический, мелкотоварный и частнокапиталистический.

Новая экономическая политика была рассчитана на допущение в известных границах капитализма при сохранении в руках пролетарского государства командных высот, на борьбу и победу социалистических элементов над капиталистическими, на социалистическую переделку мелкотоварного производства, на создание экономической базы социализма. Сущностью этой политики является экономический союз рабочего класса с крестьянством, обеспечивающий вовлечение миллионных крестьянских масс в русло построения нового общества.

В соответствии с этим важнейшим мероприятием повой экономической политики явилась отмена продразвёрстки и замена её продналогом. Так как продналог был меньше продразвёрстки, то у крестьянства должны были образоваться излишки сельскохозяйственной продукции. Эти излишки крестьянин имел право свободно продавать на рынке.

Так как продналог был меньше продразвёрстки, то у крестьянства должны были образоваться излишки сельскохозяйственной продукции. Эти излишки крестьянин имел право свободно продавать на рынке.

Обеспечить соединение социалистической промышленности с крестьянской экономикой нельзя было иным путём, кроме как развитием товарооборота между городом и деревней. Задача заключалась в максимальном развитии торговли, в оживлении рынка и использовании его для установления прочной смычки между городом и деревней.

НЭП в то же время, на последующем этапе своего развития, предполагал производственное кооперирование крестьянства, т.е. объединение мелких и средних индивидуальных крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства, в сельскохозяйственные артели. Важнейшей предпосылкой этого являлось последовательное осуществление политики плановой индустриализации страны.

Троцкисты и другие противники государственной власти считали, что НЭП есть только отступление. Это была грубейшая фальсификация сущности новой экономической политики. Правительство хорошо знало, что отступление при НЭП должно носить лишь временный характер, что после временного отступления и перегруппировки сил страна в рамках новой экономической политики перейдёт в решительное наступление против капиталистических элементов в городе и деревне.

Правительство хорошо знало, что отступление при НЭП должно носить лишь временный характер, что после временного отступления и перегруппировки сил страна в рамках новой экономической политики перейдёт в решительное наступление против капиталистических элементов в городе и деревне.

Уже через год после установления НЭП, на XI съезде партии, была выдвинута задача приостановки отступления и необходимости перегруппировать силы для начала наступления на частнохозяйственный капитал. Развитие страны на рельсах новой экономической политики полностью подтвердило правильность оценки страной этой политики.

Переход к НЭП внёс существенные изменения в условия развития промышленности.

Новая экономическая политика означала известное допущение концессий и мелкой частной промышленности. Декретом от 5 июля 1921 г. местным хозяйственным органам было предоставлено право сдавать мелкие промышленные предприятия в аренду кооперативным организациям и частным лицам [2]. В соответствии с этим в первые годы нэпа некоторое количество мелких заводов и фабрик было сдано в аренду. Так, за 1921 г. было сдано в аренду около 4 тыс. предприятий. Немногим более половины арендаторов являлись частными лицами [2].

Так, за 1921 г. было сдано в аренду около 4 тыс. предприятий. Немногим более половины арендаторов являлись частными лицами [2].

К концу 1923 г. насчитывалось более 5 тыс. предприятий, сданных в аренду частным лицам, но в подавляющем большинстве это были мелкие предприятия, насчитывающие по 15-20 рабочих. Общее число рабочих, занятых на предприятиях, арендованных частными предпринимателями, составляло,

по данным статистики, 80-90 тыс. человек [2]. Удельный вес частнохозяйственного сектора во всей продукции промышленности в первые годы нэпа достигал 25 %. Следует при этом, однако, отметить, что удельный вес частного капитала был относительно высоким в мелкой промышленности, в частности в пищевой и кожевенной промышленности; в крупной же промышленности, в особенности в производстве средств производства, доля частного капитала была значительно ниже и не подымалась выше 4-4,5 % [3].

Новая экономическая политика допускала также некоторое развитие концессий, представлявших собой форму государственного капитализма в нашей стране. Страна считала возможным использовать государственный капитализм для борьбы с частнохозяйственным капитализмом и мелкособственнической стихией, для быстрейшего развития, крупного производства на основе передовой техники и тем самым для ускорения подъёма производительных сил страны. Практически концессии не получили в стране широкого развития и не заняли сколько-нибудь заметного места в развитии экономики страны.

Страна считала возможным использовать государственный капитализм для борьбы с частнохозяйственным капитализмом и мелкособственнической стихией, для быстрейшего развития, крупного производства на основе передовой техники и тем самым для ускорения подъёма производительных сил страны. Практически концессии не получили в стране широкого развития и не заняли сколько-нибудь заметного места в развитии экономики страны.

Новая экономическая политика создала необходимые предпосылки для развития мелкой кооперативной промышленности. После 1920 г. начинает довольно быстрыми темпами развиваться промысловая кооперация. Власть оказывала необходимую поддержку развитию промкооперации, ведя в то же время последовательную борьбу со всякого рода недобросовестными элементами, под вывеской которых в первые годы нэпа нередко скрывался частный капиталист, эксплуатировавший наёмный труд.

Новая экономическая политика внесла серьёзные изменения и в условия развития государственной промышленности. Еще с 1918 года в стране была введена жесткая система управления промышленностью в рамках плановой системы, построенная на жёсткой централизации, сковывавшей всякие проявления местной инициативы, не допускавшей самостоятельности отдельных производственных предприятий. Оперативное повседневное руководство предприятиями каждой отдельной отрасли было сосредоточено в основном в так называемых главных комитетах — главках или центрах. Так, например, существовали Главнефть, Главшифер, Центроцемент, Главстекло, Главсоль, Центромедь, Гомза, Главгвоздь, Главспичка, Главтабак, Главсахар, Главхожа, Центротекстиль, Главбум и т.д.

Оперативное повседневное руководство предприятиями каждой отдельной отрасли было сосредоточено в основном в так называемых главных комитетах — главках или центрах. Так, например, существовали Главнефть, Главшифер, Центроцемент, Главстекло, Главсоль, Центромедь, Гомза, Главгвоздь, Главспичка, Главтабак, Главсахар, Главхожа, Центротекстиль, Главбум и т.д.

С января по апрель 1918 г. было создано 7 главков и центров, за следующие 4 месяца — ещё 11 главных комитетов и до конца года — ещё 24 главка. Образование главков продолжалось и в 1919 г. В составе главков (центров) создавались отделы производства, снабжения, распределения готовой продукции, статистики и учёта и др. Главки должны были, прежде всего, взять на учёт предприятия в каждой отрасли, выяснить наличие и состояние на предприятиях оборудования и механизмов, определить обеспеченность заводов и фабрик сырьём, материалами и топливом, организовать материаль-

но-техническое снабжение производства, направить всю работу отдельных предприятий по единому плану в соответствии с нуждами фронта и тыла.

Главки подчинялись или соответствующему производственному отделу ВСНХ, или непосредственно президиуму ВСНХ. Главкам были предоставлены широкие права, которые были определены постановлением ВСНХ от 3 (16) марта 1918 г. об управлении национализированными предприятиями. В соответствии с этим постановлением главки являлись низовым звеном, первичной ячейкой планирования и организации производства [1].

Деятельность предприятий определялась плановыми заданиями (производственными программами), разрабатываемыми главками в соответствии с общими задачами, стоящими перед народным хозяйством. Планирование промышленности ограничивалось в то время сравнительно небольшим кругом показателей, главным образом установлением объёма производства и необходимых размеров финансирования, разработкой планов снабжения предприятий и заданий по сбыту готовой продукции.

Наряду с определением производственных заданий отдельным предприятиям главки ведали распределением сырья между ними, вели учёт и контроль их деятельности, сбывали их продукцию, иными словами, сосредоточивали полностью в своих руках руководство всей производственной, снабженческой и сбытовой деятельностью подчинённых им предприятий. Во многих случаях главки создавали на местах свои органы для снабжения предприятий.

Во многих случаях главки создавали на местах свои органы для снабжения предприятий.

Главки и центры, таким образом, являлись в период военного коммунизма основным звеном управления промышленностью и планирования производственной деятельности предприятий. Несмотря на отсутствие, ещё достаточного опыта планирования и общее тяжёлое состояние экономики страны, плановое развитие национализированной промышленности уже в 19181919 гг. свидетельствовало о действии в государстве закона планомерного, пропорционального развития народного хозяйства.

При местных Советах в областях, губерниях, уездах имелись местные советы народного хозяйства — совнархозы. В период гражданской войны в целях максимальной централизации управления производственные отделы местных совнархозов были подчинены соответствующим производственным отделам ВСНХ. В ведении совнархозов в 1918 г. находилось сравнительно небольшое количество мелких предприятий, не подчинявшихся непосредственно центральным органам. Но продукция и этих предприятий находилась на учёте центральных органов и распределялась ими.

Самостоятельность предприятий и местных советов народного хозяйства была в ту пору крайне ограничена. Предприятия не обладали собственными средствами, и вся потребность их в деньгах покрывалась из бюджета в порядке сметного финансирования. Снабжение предприятий сырьём и топливом, а также распределение готовой продукции производились в строго

централизованном порядке, в силу чего заводы и фабрики не вступали друг с другом в непосредственные хозяйственные связи. При этом материально-техническое снабжение предприятий производилось по ордерам, без денежной оплаты за поставляемые сырьё, материалы, топливо. Точно так же и вся готовая продукция отгружалась в соответствии с нарядами из центра без оплаты её предприятию-изготовителю

Следует также отметить, что в эти годы и снабжение рабочих производилось главным образом путём выдачи продуктов в натуре; удельный вес денежной заработной платы снижался вплоть до 1921 г., когда он дошёл до 7 %.

Такая организация управления промышленностью, известная под названием «главкизм», была единственно возможной в условиях, в которых находилась тогда страна, и полностью себя оправдала, поскольку позволяла концентрировать работу на наиболее крупных предприятиях, распределять скудные запасы сырья в соответствии с общегосударственными задачами, подчинять работу отдельных предприятий общей и основной задаче — победе в войне.

Однако эта система управления имела серьёзные недостатки, одним из которых являлось то, что сковывалась инициатива местных органов Советской власти, которые по существу были отстранены от руководства промышленностью.

Потребовалась новая форма организации управления промышленностью — такая, которая соответствовала бы принципам новой экономической политики. Первейшей задачей промышленности при переходе к НЭП являлось установление прочной экономической связи с сельским хозяйством, обеспечение смычки с деревней через рынок, через торговлю. Это требовало коренного изменения отраслевой структуры промышленного производства по сравнению с периодом военного коммунизма. Если тогда основная задача промышленности заключалась в обеспечении фронта, то сейчас промышленность должна была перестроиться на выпуск продукции широкого потребления, уделяя особое внимание первоочередному удовлетворению потребностей крестьянского потребителя.

С переходом к НЭП коренным образом изменились и методы управления государственной промышленностью. Правительство страны 9 августа 1921 г. декретировало переход всех промышленных предприятий, на начала хозяйственного (коммерческого) расчёта.

Правительство страны 9 августа 1921 г. декретировало переход всех промышленных предприятий, на начала хозяйственного (коммерческого) расчёта.

Хозяйственный расчёт является методом планового руководства и управления государственными предприятиями, средством осуществления режима экономии. Хозрасчёт означает установление определённой зависимости расходов предприятий от их доходов.

Важнейшим требованием хозрасчёта является обеспечение рентабельности (доходности) предприятия. Хозрасчётное предприятие должно не только возместить за счёт доходов от реализации продукции все свои расхо-

ды, но и получить при этом доход. Тресты и предприятия на хозяйственном расчёте основаны именно для того, чтобы они сами полностью отвечали за безубыточность своих предприятий. При помощи хозрасчёта государство выявляет результаты производственно-финансовой деятельности отдельных предприятий.

Хозрасчёт строится на использовании закона стоимости. Хозяйственный расчёт способствует выполнению и перевыполнению государственных планов, систематическому улучшению производственной, хозяйственной и финансовой деятельности предприятий, экономии материальных и трудовых затрат, снижению себестоимости продукции.

Переход на хозрасчёт изменил условия работы государственных промышленных предприятий. Правительством был установлен порядок, по которому предприятия должны были оплачивать получаемые ими сырьё и материалы и в свою очередь получать деньги за отпускаемую ими продукцию. В связи с переходом предприятий на хозрасчёт им была предоставлена известная самостоятельность как в деле обеспечения своего производства необходимым сырьём и материалами, так и в деле реализации своей продукции. Одновременно на предприятия возлагалась ответственность за рациональное и экономное ведение производства.

Список литературы:

1. Декреты Советской власти. — М.: Наука, 1968. — Т. 4. — 354 с.

2. Статистические сведения по обрабатывающей фабрично-заводской промышленности Российской империи. — СПб., 1915. — С. 89.

3. Тюкавкин Н.М. Стратегическое направление развития субъектов рыночной экономики / Н.М. Тюкавкин // Журн. экон. теории. — Екатеринбург, 2007. — № 3. — С. 42-45.

СПЕЦИФИКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ КАК ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

© Шакиров М. М.*

М.*

Высшая школа экономики Казанского национального исследовательского технологического университета, г. Казань

Автор рассматривает содержание специфических качеств телекоммуникационных услуг с позиций сопоставления классической экономической теории и новых трансформационных свойств этих услуг, возникающих в процессе их формирования и развития. В результате

* Соискатель кафедры Экономики и управления на предприятии пищевой промышленности.

Новая экономическая политика (НЭП) | Факты и история

Владимир Ленин

Смотреть все СМИ

- Дата:

- Март 1921 — 1928

- Ключевые люди:

- Николай Бухарин Владимир Ленин Алексей Иванович Рыков

Посмотреть все связанные материалы →

Новая экономическая политика (НЭП) , экономическая политика правительства СССР с 19с 21 по 1928 г., что представляет собой временный отход от прежней политики крайней централизации и доктринерского социализма.

Политика военного коммунизма, действовавшая с 1918 года, к 1921 году довела народное хозяйство до полного краха. Кронштадтское восстание марта 1921 года убедило Коммунистическую партию и ее лидера Владимира Ленина в необходимости отказа от социалистической политики, чтобы сохранить власть партии. Соответственно, 10-й съезд партии 19 марта21 ввел меры новой экономической политики. Эти меры включали возвращение большей части сельского хозяйства, розничной торговли и мелкой легкой промышленности в частную собственность и управление, в то время как государство сохранило контроль над тяжелой промышленностью, транспортом, банковским делом и внешней торговлей. Деньги были вновь введены в экономику в 1922 г. (они были отменены при военном коммунизме). Крестьянству было разрешено владеть и обрабатывать свою землю, платя при этом налоги государству. Новая экономическая политика восстановила некоторую стабильность в экономике и позволила советскому народу оправиться от многолетней войны, гражданской войны и бесхозяйственности правительства.

More From Britannica

Советский Союз: НЭП и поражение левых

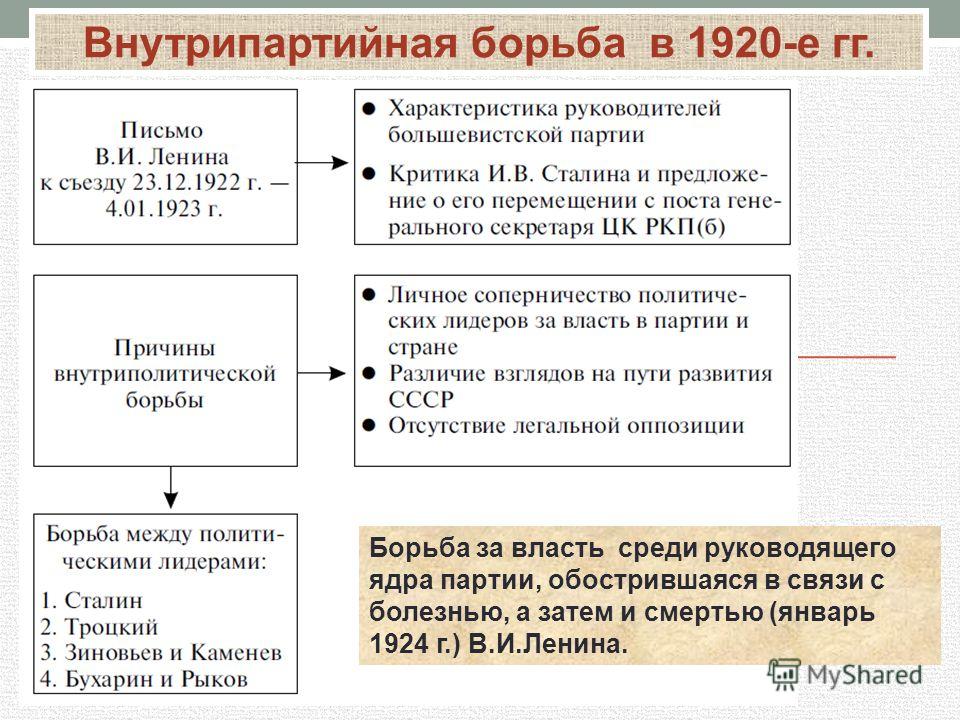

Но советское правительство рассматривало НЭП лишь как временное средство, позволяющее восстановить экономику, пока коммунисты укрепляют свою власть. К 1925 году Николай Бухарин стал главным сторонником нэпа, в то время как Лев Троцкий был против него, а Иосиф Сталин был уклончив. НЭП сопровождался хронической неспособностью правительства обеспечить достаточное количество зерна у крестьянства, чтобы прокормить свою городскую рабочую силу. В 1928–29 гг. этот дефицит зерна побудил Иосифа Сталина, к тому времени верховного лидера страны, насильственно ликвидировать частную собственность на сельскохозяйственные угодья и перевести сельское хозяйство под контроль государства, тем самым обеспечив в будущем достаточные запасы продовольствия для городов. Это резкое изменение политики, сопровождавшееся уничтожением нескольких миллионов наиболее зажиточных частных фермеров страны, ознаменовало конец нэпа.

Редакторы Британской энциклопедии Эта статья была недавно отредактирована и обновлена Майклом Рэем.

Николай Бухарин | Советский политический деятель

Николай Бухарин

Смотреть все СМИ

- Дата рождения:

- 9 октября 1888 г. Москва Россия

- Умер:

- 14 марта 1938 г. (49 лет) Москва Советский Союз

- Политическая принадлежность:

- большевик Коммунистическая партия Советского Союза Левый коммунист Правая оппозиция Российская социал-демократическая рабочая партия

- Роль в:

- Новая экономическая политика Русская революция

Посмотреть всю информацию по теме →

Николай Бухарин , полностью Николай Иванович Бухарин (род. 9 октября [27 сентября по старому стилю] 1888, Москва — ум. 14 марта 1938, Москва), большевистский и марксистский теоретик и экономист, видный деятель Коммунистического Интернационала (Коминтерна).

14 марта 1938, Москва), большевистский и марксистский теоретик и экономист, видный деятель Коммунистического Интернационала (Коминтерна).

Став революционером, изучая экономику, Бухарин вступил в РСДРП в 1906 г., а в 1908 г. стал членом Московского комитета большевистского крыла партии. Белое море) в 1911, но бежал в Западную Европу, где встретил лидера большевиков Ленина в Кракове (1912) и работал с ним над партийной газетой

Еще из Британники

Почему распался Советский Союз?

После Февральской революции 1917 года Бухарин вернулся в Россию. В августе он был избран в центральный комитет своей партии, а после прихода к власти большевиков стал редактором газеты «9».0073 Правда . В 1918 году, когда Ленин настаивал на подписании Брест-Литовского договора с Германией и выходе России из Первой мировой войны, Бухарин ненадолго оставил свой пост в «Правде » и возглавил оппозиционную группу «Левые коммунисты», которые вместо этого предлагали превратить войну в всеобщая коммунистическая революция во всей Европе.

После смерти Ленина в 1924 году Бухарин стал полноправным членом Политбюро. Он продолжал оставаться принципиальным сторонником ленинской новой экономической политики (провозглашенной в 1921 г.), которая способствовала постепенным экономическим преобразованиям и выступала против политики быстрой индустриализации и коллективизации в сельском хозяйстве. Таким образом, какое-то время Бухарин был союзником Сталина, который использовал этот вопрос, чтобы подорвать позиции своих главных соперников — Льва Троцкого, Григория Зиновьева и Льва Каменева. В 1926 Бухарин сменил Зиновьева на посту председателя исполкома Коминтерна. Тем не менее в 1928 году Сталин изменил свое мнение, поддержал программу насильственной коллективизации, за которую выступали его побежденные противники, и осудил Бухарина за то, что он выступил против нее.

Leave A Comment