Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Уроки литературы в 10 классе

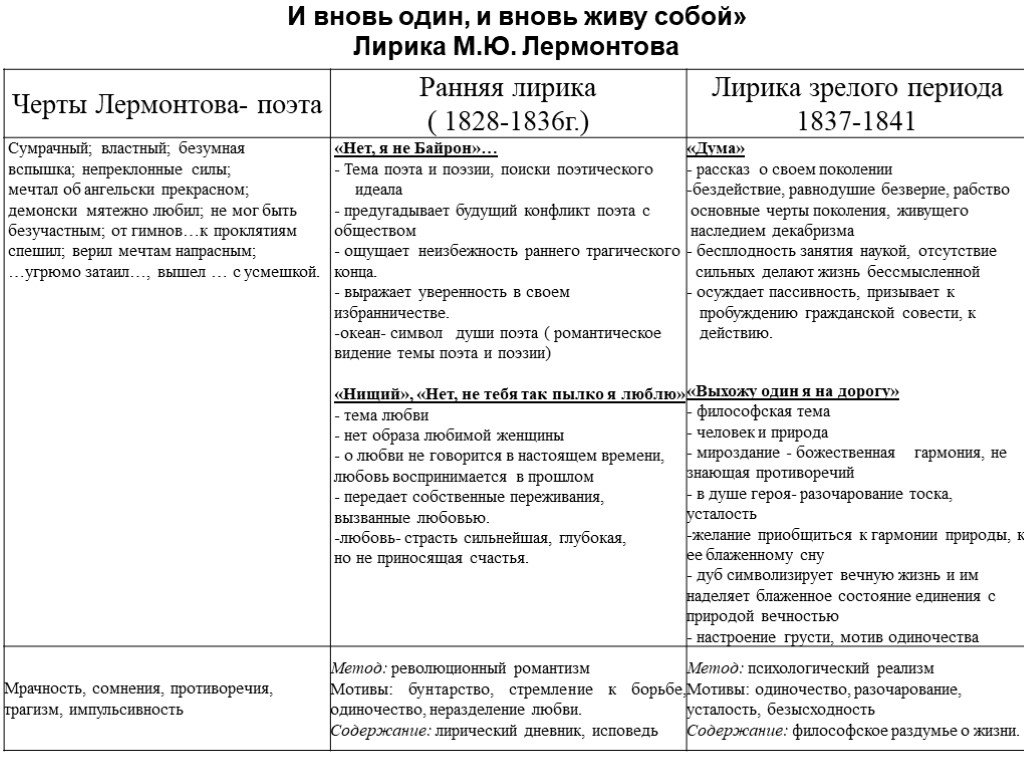

Урок 13. М. Ю. Лермонтов: личность, судьба, этапы творческого пути. Раннее творчество, начало поэтической славы

Урок 14. Компаративный анализ образов лирических героев в поэзии Дж. Г. Байрона и М. Ю. Лермонтова

Урок 15. Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова

Урок 16. Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова

Уроки 17-18. Философские мотивы в лирике М. Ю. Лермонтова

Урок 19. Урок внеклассного чтения. Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова

Урок 20. Урок внеклассного чтения. М. Ю. Лермонтов. «Маскарад» как романтическая драма. Конфликт героя со светским обществом

Урок 21. Развитие умений работы над текстом художественного произведения. Обучение написанию реферата на литературную тему (по творчеству А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова)

Уроки 22-23. Развитие речи. Контрольное сочинение по творчеству М. Ю. Лермонтова

УРОК 16

Тема жизни и смерти в лирике М.

Цель:

показать учащимся трагизм судьбы поэта, заключающийся в неприятии им реального мира; выявить особенности жанрового и композиционного

мышления поэта на примере стихотворений «Валерик», «Сон»; проанализировать композицию стихотворений и определить их

специфику; развивать умения проникать в подтекст лирического стихотворения; совершенствовать навыки выразительного чтения; эстетически и нравственно воспитывать

учащихся.

Оборудование:

портрет М. Ю. Лермонтова, тексты стихотворений, опорный конспект, иллюстративный материал по теме урока.

Тип урока:

усвоение новых знаний и формирование умений и навыков.

Прогнозируемые результаты:

учащиеся принимают участие в беседе; анализируют и интерпретируют поэтический текст, используя сведения из истории и теории литературы.

ХОД УРОКА

I. Организационный этап

II. Актуализация опорных знаний

Чтение наизусть стихотворения М. Ю. Лермонтова «Молитва»

Ю. Лермонтова «Молитва»

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвой…»)

III. Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и цели урока

Слово учителя

— Произведения Михаила Юрьевича Лермонтова, отражающие его философско-религиозные взгляды, представляют собой огромный интерес и помогают понять личность этого человека. Судьба, жизнь, поступки — всё было в этом человеке и поэте противоречиво, двойственно. Двойственность определяла и внешний его облик, и внутренний мир. Не случайно внешность поэта разные люди воспринимали диаметрально противоположно: одни находили её необычной, особенно глаза, другие — отталкивающей.

Та же двойственность определила и развитие основных тем лермонтовской поэзии. Сам Лермонтов осознавал её не только как свойство его внутреннего мира,

но и как свойство человеческой души. У поэта своя философия, его поэтические переживания тесно связаны с размышлениями о вечности

и любви, бессмертии и смысле человеческого существования.

IV. Работа над темой урока

1. Объяснение учителя

— Смерть как понятие и как явление интересует, наверное, каждого человека хотя бы потому, что её никто не может избежать, и ещё потому, что за этим пределом — неизвестное, тайное. А тайное всегда влечёт. Лермонтов любил крайности, в его стихотворениях возникает постоянное напряжение, любимые слова поэта: страдание, страсть, мука… На протяжении всего жизненного пути поэт искал ответ на вопрос о сущности смерти, начиная с юношеских лет эти мысли не покидали его.

М. М. Дунаев замечает: «…искусство коварно. Оно не только отражает, оно и заражает.

Внося противоречивые стремления в душу, искусство может обречь её на долгую внутреннюю борьбу. Полярные противоречия, заложенные в лермонтовских

созданиях, не могут не вызвать сильнейшего разряда… очищающего либо губительного. Эти противоречия суть отражение душевного состояния самого поэта. Тяжёлая внутренняя борьба стала содержанием всей недолгой жизни Лермонтова — это очевидно…»

Тяжёлая внутренняя борьба стала содержанием всей недолгой жизни Лермонтова — это очевидно…»

В сырую землю буду я зарыт.—

Мой дух утонет в бездне бесконечной!.. (Лермонтов М. Ю. Смерть. 1830)

И всё же у поэта появляется желание вложить смысл в каждое мгновение жизни своего лирического героя, в душе поэта происходит борьба личности с «ничтожеством», то есть с бесследной уничтожимостью следов чувств, надежд, желаний; «…тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит» (из письма к С. А. Бахметьевой, 1832).

Конечно, у поэта было много причин для такого мрачного мироощущения:

ранняя смерть матери,

одинокое детство, болезнь,

разлад между отцом и бабушкой,

несчастная

и, наконец, влияние философской поэзии Байрона.

Лермонтов стремится проникнуть в тайну, вместе с тем он хочет познать себя, определить своё отношение к миру, к Вселенной. Мысль о неотвратимости судьбы, об ожидающем человека бессмысленном и жестоком конце волнует молодого поэта, заставляет его размышлять над вопросами свободы и воли самого человека.

И всё-таки, несмотря на все истинные разочарования, поэт верил, что «мир для счастья сотворён», он называл надежду «Богом грядущих дней»:

Но чувство есть у нас святое,

Надежда, Бог грядущих дней,—

Она в душе, где всё земное

Живёт наперекор страстей. (Лермонтов М. Ю. «Когда б в покорности незнанья…»)

2. Аналитическая работа с текстом

стихотворения М. Ю. Лермонтова «Валерик»

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть

заранее подготовленным учащимся

2) Сообщение об истории создания стихотворения

У ч е н и к. В жизнь, а позже и в творчество поэта величаво входит Кавказ: место, куда бабушка возила слабого здоровьем внука к целебным источникам

и где юношей поэт познал первую любовь.

Впервые Михаил Юрьевич Лермонтов побывал на Кавказе шестилетним ребёнком. Будучи взрослым, он трижды приезжал на Кавказ, всегда не по своей воле — это было место его службы. В 1837-м мятежный поэт был сослан на Кавказ за стихотворение «Смерть поэта». В середине июня 1840 г. Лермонтов вновь появляется в крепости Грозной (ныне город Грозный), на сей раз — за дуэль с Эрнестом де Барантом.

Поэт принимал участие в экспедиции против чеченцев в составе отряда генерал-лейтенанта А. В. Галафеева. С 6 по 14 июля 1840 г.

Лермонтов участвовал в боях и, по преданию, вёл журнал военных действий отряда Галафеева. Лермонтов принимал участие в боевом походе, отличился

в сражении при Валерике и был представлен к награде. В рапорте о сражении при реке Валерик сообщалось, что поручение, данное Лермонтову, «было сопряжено

с величайшей для него опасностью от неприятеля», но что офицер этот, несмотря ни на какие опасности, «исполнил возложенное на него поручение с отменным

мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

Валерик, или Валарик,— речка в Чечне, приток Сунжи. Название это происходит от чеченского слова «валлариг» — мёртвый. Наиболее полно и ярко боевые впечатления поэта выразились в стихотворении «Валерик» и картине «Эпизод сражения при Валерике 11 июля 1840 года». Из сопоставления текста стихотворения с соответствующими страницами «Журнала военных действий» видно, что совпадает в них не только фактическая основа, но и сам стиль, целые предложения «Журнала» и строки стихотворения.

Автор написал стихотворение в эпистолярном жанре для выражения своих мыслей, чувств, воспоминаний, наблюдений. Тема этого произведения — это вечная во всей литературе тема жизни и смерти. Стихотворение «Валерик» впервые появилось в печати в 1843 г. в альманахе «Утренняя заря».

3) Беседа

• К какому жанру можно отнести это стихотворение: любовное послание, поэтический рассказ, письмо?

• Какова композиция стихотворения? Какие жанровые особенности характерны для основных частей текста?

• Охарактеризуйте ключевые образы стихотворения, традиционные для любовного послания: Он и Она. По какому признаку они противопоставлены?

По какому признаку они противопоставлены?

• Какой в стихотворении изображена война? Что придаёт описаниям лирического «Я» особую достоверность?

• Какой смысл привносят в текст описания картин природы?

• Докажите, что язык стихотворения тяготеет к разговорному стилю, «прозаической» речи. Подтвердите свои мысли примерами. Какой смысл эти особенности стиля придают тексту?

• Проанализируйте особенности рифмовки текста. Какой смысл придаёт ему нерегулярность рифм?

• Докажите, что любовное послание и батальный рассказ наполнены философским содержанием. Какой смысл придаёт тексту ирония его финала?

4) Обобщение учителя

(с обращением к опорному конспекту, размещённому на доске)

— Любовь и будни противопоставляются бою, потому что в них есть регламент, порядок, предсказуемость; в сражении же нет схемы, инициатива принадлежит

человеку, вышедшему один на один со своей судьбой и Богом. Бой — это нарушение правил, непредсказуемость, свобода.

Бой — это нарушение правил, непредсказуемость, свобода.

Но восточный фатализм предлагает и то, и другое принять как должное, потому что, по сравнению с вечностью, все деяния человека сиюминутны, преходящи. Композицией стихотворения Лермонтов передаёт свои представления о соотношении человеческого и небесного — представления, отражающие собственный боевой опыт.

Стихотворение представляет собой не механическое сцепление разных жанров, а органическое единство.

3. Аналитическая работа с текстом

стихотворения М. Ю. Лермонтова «Сон»

1) Выразительное чтение стихотворения наизусть

заранее подготовленным учащимся

2) Сообщение об истории создания стихотворения

У ч е н и к. В творчестве М. Ю. Лермонтова наряду с мотивами тоски и одиночества присутствуют темы сна, забвения как способы уйти от безысходности и как душевное состояние, ставшее приметой современной поэту эпохи.

В конце жизни поэта, после некоторого срока прохождения воинской службы, военный врач оставил Лермонтова в Пятигорске для лечения. Когда дни

поэта были уже сочтены, когда его терзали роковые предчувствия, и он как будто предвидел приближающуюся к нему смерть, он пишет несколько стихотворений,

ставших последними. Попытке проанализировать состояние человека, находящегося между жизнью и смертью, представить читателю тему сна в форме потока

сознания посвящено стихотворение Лермонтова «Сон».

Когда дни

поэта были уже сочтены, когда его терзали роковые предчувствия, и он как будто предвидел приближающуюся к нему смерть, он пишет несколько стихотворений,

ставших последними. Попытке проанализировать состояние человека, находящегося между жизнью и смертью, представить читателю тему сна в форме потока

сознания посвящено стихотворение Лермонтова «Сон».

Это стихотворение написано в трудный для поэта период: дуэль, вторая ссылка на Кавказ.

3) Беседа

• Почему это стихотворение названо «Сон»?

• В чём особенности композиции этого стихотворения?

• На сопоставлении каких контрастных планов строится стихотворение?

• Какой смысл заключён в том, что умирающему воину снится сон о нём самом, который «в родимой стороне» видит его подруга? В чём трагичность

общения их душ?

• В каком окружении находится каждый герой стихотворения? Каково их отношение к окружающему миру? Как в этом проявляется противоречивость

и несправедливость устройства мира?

• Какую страстную мечту воплощает сон лирического героя? Докажите, что эта тема является одной из ведущих в творчестве Лермонтова.

• Как сон помогает лирическому герою преобразовать изначальную дисгармонию мира?

• Согласны ли вы с тем, что «Сон» — это поэтическое воплощение фантасмагорической картины скорой гибели поэта — действительно вещий сон?

• Какое символическое значение имеет мотив сна в поэзии Лермонтова?

4) Обобщение учителя

— Часто смерть предстаёт в стихотворениях Лермонтова как сон. Он наполняет «бестревожность» могильного покоя сновиденьями минувшей жизни.

Особым образом переживает свою смерть герой стихотворения «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана»). Он не только предсказывает собственную смерть, но провидит во сне, пророчески воссоздаёт картину своей гибели.

Выдающийся русский философ и поэт Владимир Сергеевич Соловьёв в своей лекции «Лермонтов» пишет о том, что в стихотворении «Сон» поэт «не только

предчувствовал свою смерть, но и прямо видел её заранее»: через несколько месяцев после того, как это стихотворение было написано, Лермонтов действительно

был ранен пулей в грудь, действительно лежал на песке с открытой раной и действительно «уступы скал теснилися кругом».

Провидческий дар, по мнению В. С. Соловьёва, поэту достался от его предка — шотландского рыцаря из города Мельроза Томаса Лермонта, который славился как ведун и прозорливец, пребывавший в загадочных отношениях с царством фей.

Данное стихотворение отнюдь не выбивается из общей концепции творчества Лермонтова. Напротив, оно продолжает излюбленную тему поэта об отчуждённости героя, который уходит из жизни в гордом одиночестве, и лишь его душа это чувствует.

V. Рефлексия. Подведение итогов урока

Заключительное слово учителя

— В стихотворениях о жизни и смерти, относящихся к зрелой лирике Лермонтова, эта тема уже не является данью романтической традиции, а наполняется глубоким философским содержанием. Трагизм лирического героя, мечты и надежды которого обречены, нарастает и усиливается драматическое мироощущение.

Смерть является для него как бы продолжением жизни. Силы бессмертной души никуда не исчезают, а только засыпают навеки. Поэтому становится возможным и

общение человеческих душ, даже если одна из них уже покинула тело.

Без ответа остаётся вечный вопрос бытия. Где найти спасение души? Научиться жить в несправедливом и противоречивом мире или навсегда покинуть его?

VI. Домашнее задание

1. Написать сочинение-рассуждение (миниатюру) «Какое из изученных на уроке стихотворений оказалось наиболее близким вам? Почему?».

2. Опережающее задание

Выучить наизусть стихотворение «Выхожу один я на дорогу…».

Следующий урок: Уроки 17-18. Философские мотивы в лирике М. Ю. Лермонтова >>>

Тема жизни и смерти в лирике М.Ю. Лермонтова

Тема жизни и

смерти в лирике

М.Ю. Лермонтова

• Смерть — постоянный предмет

философской рефлексии и

поэтических переживаний

Лермонтова, тесно связанный с

размышлениями о вечности и

времени, о бессмертии и о

любви.

• Часто в поэзии Лермонтова смерть

предстает не как финал земного пути, а как

провиденциальное ощущение гибели или

близкой кончины.

• «Не смейся над моей пророческой

тоскою. Я знал: удар судьбы меня не

обойдет.

Я знал, что голова, любимая тобою.

С твоей груди на плаху перейдет.»

4. Лермонтову не свойственно пушкинское гармоничное ощущение природного кругооборота, смены поколений, смягчающее трагизм смерти.

Смерть переживается в егопоэзии как бессмысленное поглощение мирозданием

человеческой индивидуальности. Поэту чужда

просветительская ирония над «тайнами гроба». Смерть для

него — роковая тайна, не вмещаемая человеческим

разумом, и он стремится не к разгадке, а к более глубокому

ощущению тайны смерти.

5. Смерть является для него как бы продолжением жизни. Силы бессмертной души никуда не исчезают, а только засыпают навеки. Поэтому

становится возможным и общениечеловеческих душ, даже если одна из них уже покинула тело.

Без ответа остается вечный вопрос бытия. Где найти спасение

души? Научиться жить в несправедливом и противоречивом

мире или навсегда покинуть его?

6.

Анализ стихотворения <<Валерик>>.Анализ стихотворения

Анализ стихотворения <<Валерик>>.Анализ стихотворения<<Валерик>>.

• Я к вам пишу случайно; право

Не знаю как и для чего.

Я потерял уж это право.

И что скажу вам?— ничего!

Что помню вас?— но, Боже правый,

Вы это знаете давно;

И вам, конечно, все равно.

• Судьба распорядилась так, что Михаил Лермонтов

вынужден был оставить университет и принял решение

связать свою жизнь с армией. Мечта совершить подвиг с

детства будоражила воображение юного поэта, который

считал, что родился слишком поздно и не смог принять

участие в Отечественной войне 1812 года.

• Однако принять участие в настоящих боевых действиях

поэту пришлось во время своей второй кавказской ссылки,

и сражение у реки Валерик легло в основу одноименного

стихотворения, написанного в 1840 году.

• Начинается оно как любовное послание, адресованное

вполне конкретной женщине – Варваре Лопухиной, к

которой поэт питал весьма нежные чувства до самой

смерти.

• Автор надеется, что после откровений о настоящей войне, лишенных

приукрашиваний, он прослывет чудаков, и его избранница сама

сделает первый шаг для того, чтобы разорвать отношения. Именно

поэтому поэт обращается к ней с определенной долей иронии,

стараясь побольнее уколоть и обидеть.

• Вторая часть стихотворения посвящена непосредственно военным

действиям, и здесь автор дает волю своим чувствам, рассказывая, как

«звенят орудья» и «пошла резня». Конечно же, подобные строчки

совершенно не предназначены для светских львиц, грезящих балами

и театром. В третьей части стихотворения Лермонтов вновь

переходит от повествования к общению с возлюбленной,

хотя очень тщательно пытается замаскировать свои

чувства. Однако Лермонтов знает цену таким

путешествиям, поэтому искренне завидует тем, кто не

знает, каково это — видеть смерть солдат и понимать, что

этой жертвы все равно никто не оценит.

9. Анализ стихотворения <<Сон>>.

Анализ стихотворения <<Сон>>.

Анализ стихотворения <<Сон>>.• В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая ещё дымилась рана,

По капле кровь точилася моя.

• Лежал один я на песке долины;

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их жёлтые вершины

И жгло меня, но спал я мёртвым сном.

• Стихотворение «Сон», написанное в 1841 году, относится к

последнему периоду творчества поэта. Оно было создано во время

его второй ссылки на Кавказ, когда автор уже предчувствовал свою

гибель и старался в полной мере выполнить наказ друга Владимира

Одоевского.

• Само стихотворение «Сон» существенно выбивается из

ряда произведений, которые были созданы поэтом в

этот непростой для него период. Автор мысленно

поставил крест на своей карьере, понимая, что после

второй ссылки на Кавказ вынужден будет уйти в отставку.

Вместе с тем, состоявшись как поэт, Михаил Лермонтов

также осознавал, что при нынешнем царском режиме и

обострении взаимоотношений с правительством его

произведения вряд ли будут опубликованы.

• Более того, очевидцы утверждают, что Михаил

Лермонтов не только знал о своей гибели, но и не

пожелал что-либо менять, считая, что такой

поступок недостоин человека, чья участь

предрешена. Поэтому во время дуэли, когда

выяснилось, что право первого выстрела

принадлежит поэту, он направил дуло пистолета в

небо и, тем самым, показал, что готов смириться с

собственной участью, которую весьма красочно и

достоверно описал в стихотворении «Сон», не

указав лишь имени человека, которому было

предначертано свыше выполнить эту тяжелую и

печальную миссию.

12. Анализ стихотворения <<Завещание>>.

Анализ стихотворения<<Завещание>>.

• Наедине с тобою, брат,

Хотел бы я побыть:

На свете мало, говорят,

Мне остается жить!

Поедешь скоро ты домой:

Смотри ж… Да что? моей судьбой,

Сказать по правде, очень

Никто не озабочен.

А если спросит кто-нибудь…

Ну, кто бы ни спросил,

Скажи им, что навылет в грудь

Я пулей ранен был;

Что умер честно за царя,

Что плохи наши лекаря

И что родному краю

Поклон я посылаю.

• Незадолго до своей трагической гибели Михаил Лермонтов написал

стихотворение «Завещание» (1840 г), которое, на первый взгляд, не

имело никакого отношения к судьбе самого поэта. В нем автор

изобразил умирающего солдата, который прощается со своим другом

и братом по оружию, наказывая ему выполнить последнюю волю.

Солдат был сражен вражеской пулей и, находясь в лазарете,

понимает, что жить ему осталось совсем немного.

• Единственная неточность в произведении, которую можно

считать неумелой попыткой Лермонтова оправдать свои

поступки. Он посчитал, что Лопухина гораздо легче

перенесет известие о его смерти, если будет знать, что

между ними все кончено. И – оказался неправ, потому что

лишил возлюбленную возможности провести с ним

последние месяцы жизни, о чем Варвара Лопухина

сожалела до самой смерти.

Судьба поколения в лирике Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики

Сочетание имен Пушкин и Лермонтов хорошо знакомо всем читателям, любящим и знающим русскую литературу. Между тем, это совсем разные поэты. Темы и мотивы лирики Лермонтова оригинальны и неповторимы, чтобы говорить о сходстве этих творцов. Каждый поэт остается личностью в своем творчестве.

Между тем, это совсем разные поэты. Темы и мотивы лирики Лермонтова оригинальны и неповторимы, чтобы говорить о сходстве этих творцов. Каждый поэт остается личностью в своем творчестве.

Одно из самых известных произведений

Поэтическая биография Михаила Юрьевича началась в то время, когда Александра Сергеевича уже не стало. Буквально через несколько дней после смерти гения, в трагическом январе тысяча восемьсот тридцать седьмого года, руки стали ходить по листам со стихотворением Лермонтова, которое называлось «На смерть поэта». Эта дата стала отправной точкой в поэтической биографии Михаила Юрьевича.

В сорок первом году он сам погибает на дуэли. Таким образом, его литературный путь был трагически мал. Это чуть больше четырех лет. И как несоразмерен этот термин со значением этого творца в русской литературе.

Лермонтов написал много стихов, но очень малая часть при жизни стала известна читателю. На это были причины. Дело в том, что Михаил Юрьевич не принадлежал к литературному кружку. Этот поэт всю жизнь держался особняком.

Этот поэт всю жизнь держался особняком.

Безумная жажда творчества, но не славы

Учился в Московском университете в дворянском пансионе, затем некоторое время в университете и, переехав в Петербург, поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Все эти учреждения были центром литературного общения.

Но Лермонтов какое-то время даже не помышлял о том, чтобы сделать карьеру в этой области, несмотря на то, что в этот период он пишет увлеченно и страстно. Были созданы сотни стихов, поэм и драм, которые Михаил Юрьевич даже не пытался издавать.

Разносторонний и талантливый поэт и прозаик

Михаил Юрьевич был очень одаренным человеком. Есть много его картин и замечательных рисунков. Он был одарен и музыкально. Он блестяще играл на фортепиано, скрипке, флейте, пел восхитительные романсы и даже сам сочинял музыку. И многие мотивы лирики Лермонтова нередко отражают его таланты художника и музыканта.

Рассматривая причудливую паутину набросков, сделанных пером поэта на страницах рукописи, можно увидеть образы, преследующие его. Эти рисунки, как и все темы и мотивы лермонтовской лирики, показывают, как сталкиваются земное и небесное, ангельское и бесовское, священное и порочное. В этом мире потрясенная душа творца ищет гармонии счастья, но не находит ее. И по-человечески Михаил Юрьевич был глубоко несчастен.

Эти рисунки, как и все темы и мотивы лермонтовской лирики, показывают, как сталкиваются земное и небесное, ангельское и бесовское, священное и порочное. В этом мире потрясенная душа творца ищет гармонии счастья, но не находит ее. И по-человечески Михаил Юрьевич был глубоко несчастен.

Смена эпох и основные мотивы лермонтовской лирики

Времена тысяча восемьсот тридцать третьего года связаны с отходом от романтизма. Такая поэзия осталась в прошлом, и Михаил Юрьевич как творец появился в неподходящее время. Романтические направления лирики Лермонтова воспринимались как нечто устаревшее. На смену одной эпохе пришла другая.

В это непростое время читатели узнали о творчестве этого поэта. Его стихи воспринимались по-разному. На это были причины. Михаил Юрьевич не только в жизни, но и в творчестве человека, придерживающегося крайних, радикальных убеждений. Возьмем, к примеру, «Смерть поэта». Нарисованный в ней образ мученика принадлежит герою, у которого нет шансов выжить на этой земле. Поэт, призванный к бескомпромиссной борьбе со всем миром.

Поэт, призванный к бескомпромиссной борьбе со всем миром.

Но это не так. К середине своего творчества Александр Сергеевич старается обращать внимание не на крайности, а на поиск золотой середины. Темы лирики Лермонтова выражают недовольство собой и миром, отчаянную скорбь, бегство, борьбу и невозможность гармонии. А основная тональность произведений Пушкина – «светлая грусть».

Мучения творческой личности

Главной характеристикой лирики Лермонтова является элемент отрицания, присутствующий почти во всех произведениях Михаила Юрьевича. Перед читателем постоянно предстает образ человека, несогласного ни с какой гармонией, ни с половинчатыми решениями, ставящего под сомнение абсолютно все основания для бытия.

Судьба поколения в лирике Лермонтова занимает значительное место. Работы с таким мотивом наполнены особыми муками. Тревога главного героя вечная. И поэт все эти чувства гонимого одинокого человека, для которого нет и не может быть никакой положительной цели в жизни, переносит на все современное потомство.

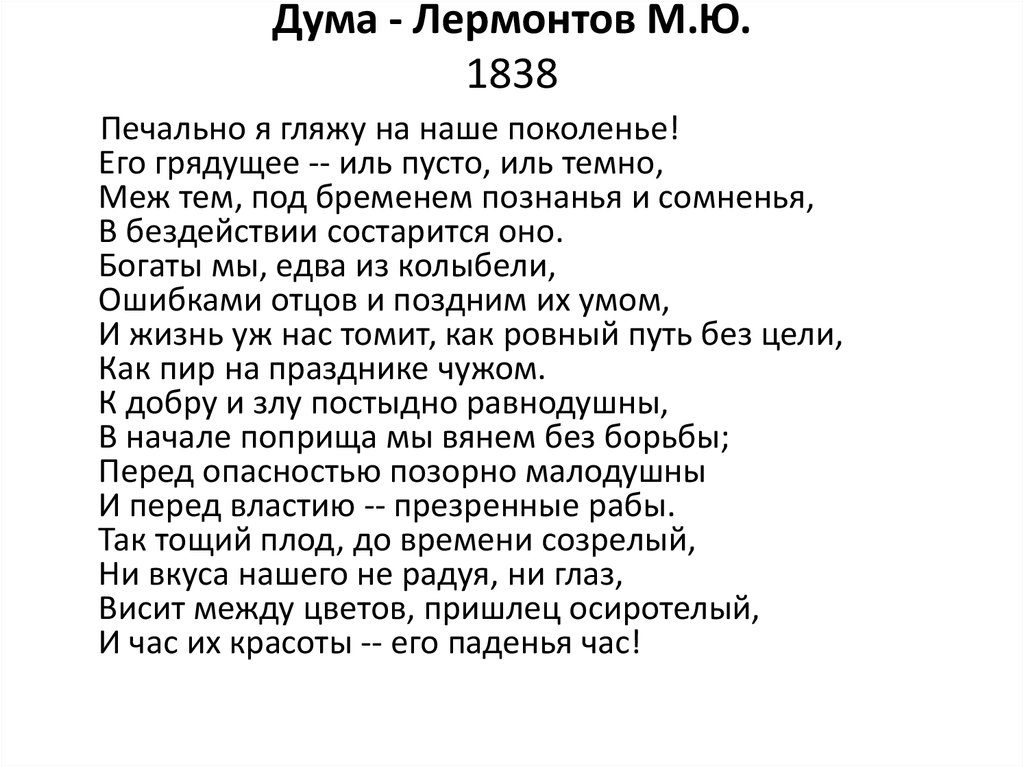

Здесь надо вспомнить стих «Дума», в котором описывается поколение, не сумевшее приобщиться к настоящему делу. Произведение «И скучно, и грустно». В центре — человек, который рад подать руку ближнему, но он один, и причины этого одиночества кроются в состоянии покоя, каким он является с точки зрения героя. Так выражается судьба поколения в лирике Лермонтова. Жизнь полна суматохи, одиночества и изгнания.

Разница между двумя поколениями творцов

Дух лермонтовского поколения резко отличался от пушкинского. Между ними лежало восстание декабристов, произошедшее в 1849 году. После его поражения воцарилась совсем другая атмосфера. Исчезли люди, принадлежавшие к предыдущей оппозиции, появилась новая, постулаты которой нашли отражение в творчестве Михаила Юрьевича.

Это тоже была молодежь, в основном гвардейцы, очень свободолюбивые, но не надеющиеся на сиюминутное хорошее преображение. Это оппозиционеры другого типа — герои-рефлекторы. И судьба поколения в лирике Лермонтова раскрывается именно с помощью таких образов. Например, все знают Печорина. Он герой, который все время защищается, он не видит гармонии в мире, а ищет ее и страстно к ней стремится.

Например, все знают Печорина. Он герой, который все время защищается, он не видит гармонии в мире, а ищет ее и страстно к ней стремится.

Борьба с ложными чувствами и ненавистным отношением ко лжи

Но, кроме эпохального и национального, судьба поколения в лирике Лермонтова имеет вечное и общечеловеческое значение. А в одном из стихотворений Михаила Юрьевича есть такие слова: «Есть в сердце человека чувство правды, святое зерно вечности…». Если подумать о том, чем дорог русской литературе этот великий поэт и прозаик, то, конечно, именно этим он смог передать новому поколению чувство правды.

Страстная жажда правды, ненависть ко всякой неправде, мучительное чувство одиночества, скептицизм и в то же время безумное стремление к жизни, гармонии, неподражаемое отражение в характерах и судьбах героев поэта и прозаика. Любые темы лирики Лермонтова полны образов, стремящихся вобрать в свое сознание весь мир, перейти грань между жизнью и смертью.

Образы в известных произведениях

Герой драмы «Маскарад» жаждет духовной свободы и человеческого участия. Но безграничное неверие в жизнь и людей превращает его в убийцу. Убивает его сам. Умирает и главный образ поэмы «Мцыри», готовый на рай и вечность на свободу.

Но безграничное неверие в жизнь и людей превращает его в убийцу. Убивает его сам. Умирает и главный образ поэмы «Мцыри», готовый на рай и вечность на свободу.

«Герой нашего времени» — первый социально-психологический роман в русской прозе? Рассуждая о свободе как главной ценности, Печорин спрашивает себя: «Почему я так ее ценю?» Он ищет ответы, вторгаясь в жизнь других, сеет вокруг себя смерть и страдания. Он осуждает себя за трагическое одиночество и холодную озлобленность.

Фаталист осознанно идет навстречу судьбе и остается в живых. Но это лишь временная передышка. А «Песня про купца Калашникова»? Герой этой поэмы своей смертью утверждает честь и достоинство человека. Обращаясь к народным истокам поэзии, Лермонтов страстно искал ответы на кардинальные вопросы жизни и смерти.

Все, что связано с памятью о Михаиле Юрьевиче Лермонтове, является бесценным достоянием не только русской, но и всей мировой культуры. Память о гении никогда не умрет в душах потомков. Он служит неисчерпаемым источником вдохновения, веры в жизнь и любви к родному краю.

Михаил Лермонтов | Биография и факты

Лермонтов Михаил

Смотреть все СМИ

- Год рождения:

- 15 октября 1814 г. Москва Россия

- Умер:

- 27 июля 1841 г. (26 лет) Пятигорск Россия

- Известные работы:

- «Герой нашего времени» «Демон» «Маскарад» «Странный человек»

- Механизм/стиль:

- Романтизм

Просмотреть весь связанный контент →

Сводка

Прочтите краткий обзор этой темы

Михаил Лермонтов , полностью Михаил Юрьевич Лермонтов , (род. 15 октября [3 октября по старому стилю] 1814, Москва, Россия — умер 27 июля [15 июля] 1841, Романтик, Пятигорск), ведущий русский поэт и автор романа Герой нашего времени (1840; Герой нашего времени ), оказавшего глубокое влияние на последующих русских писателей.

Лермонтов был сыном Юрия Петровича Лермонтова, капитана в отставке, и Марии Михайловны, урожденной Арсеньевой. В возрасте трех лет он потерял мать и воспитывался бабушкой Елизаветой Алексеевной Арсеньевой в ее имении в Пензенской губернии. Богатая природа России, ее народные песни и сказки, ее обычаи и обряды, каторжный подневольный труд крепостных, рассказы и легенды о крестьянских бунтах — все это оказало большое влияние на формирование характера будущего поэта. Поскольку ребенок часто болел, его трижды возили на кавказские курорты, где экзотические пейзажи произвели на него неизгладимое впечатление.

В 1827 году он переехал с бабушкой в Москву и, посещая пансион для дворянских детей (при Московском университете), начал писать стихи, а также занимался живописью. В 1828 году он написал поэмы Черкесы («Черкесы») и Кавказский пленник («Кавказский пленник») в духе английского поэта-романтика лорда Байрона, чье влияние тогда преобладало над молодыми русскими писателями. Через два года было опубликовано его первое стихотворение « Весна » («Весна»). В том же году он поступил в Московский университет, тогда один из самых оживленных центров культуры и идеологии, где учились такие демократически настроенные представители дворянства, как Александр Герцен, Николай Платонович Огарев и другие. Студенты горячо обсуждали политические и философские проблемы, тяжелую судьбу крепостного крестьянства, недавнее восстание декабристов. В этой атмосфере он написал много лирических стихов, более длинных, повествовательных поэм и драм. Его драма Странный человек (1831; «Чужой человек») отразил настроения, бытующие среди членов студенческих обществ: ненависть к деспотическому царскому режиму и к крепостному праву. В 1832 г., поссорившись с реакционным профессором, Лермонтов оставил университет и уехал в Петербург, где поступил в юнкерское училище. После его окончания в 1834 году в чине подпрапорщика (или корнета) Лермонтов был назначен в лейб-гвардии Гусарский полк, дислоцированный в Царском Селе (ныне Пушкин), недалеко от Санкт-Петербурга.

Через два года было опубликовано его первое стихотворение « Весна » («Весна»). В том же году он поступил в Московский университет, тогда один из самых оживленных центров культуры и идеологии, где учились такие демократически настроенные представители дворянства, как Александр Герцен, Николай Платонович Огарев и другие. Студенты горячо обсуждали политические и философские проблемы, тяжелую судьбу крепостного крестьянства, недавнее восстание декабристов. В этой атмосфере он написал много лирических стихов, более длинных, повествовательных поэм и драм. Его драма Странный человек (1831; «Чужой человек») отразил настроения, бытующие среди членов студенческих обществ: ненависть к деспотическому царскому режиму и к крепостному праву. В 1832 г., поссорившись с реакционным профессором, Лермонтов оставил университет и уехал в Петербург, где поступил в юнкерское училище. После его окончания в 1834 году в чине подпрапорщика (или корнета) Лермонтов был назначен в лейб-гвардии Гусарский полк, дислоцированный в Царском Селе (ныне Пушкин), недалеко от Санкт-Петербурга. Будучи молодым офицером, он значительную часть времени проводил в столице, и его критические наблюдения за дворянской жизнью легли в основу его пьесы 9.0103 Маскарад («Маскарад»). В этот период его глубокая, но безответная привязанность к Варваре Лопухиной, не покидавшее его чувство, отразилась в Княгине Лиговской («Княгиня Лиговская») и других произведениях.

Будучи молодым офицером, он значительную часть времени проводил в столице, и его критические наблюдения за дворянской жизнью легли в основу его пьесы 9.0103 Маскарад («Маскарад»). В этот период его глубокая, но безответная привязанность к Варваре Лопухиной, не покидавшее его чувство, отразилась в Княгине Лиговской («Княгиня Лиговская») и других произведениях.

Лермонтов был сильно потрясен в январе 1837 года смертью на дуэли великого поэта Александра Пушкина. Он написал элегию, в которой выразил любовь народа к погибшему поэту, обличая не только его убийцу, но и придворную знать, в которой видел палачей свободы и истинных виновников трагедии. Как только стихи стали известны при дворе Николая I, Лермонтов был арестован и сослан в полк, расквартированный на Кавказе. Поездки в новые места, встречи с декабристами (в ссылке на Кавказе), знакомство с грузинской интеллигенцией — с выдающимся поэтом Ильей Чавчавадзе, дочь которого вышла замуж за известного русского драматурга, поэта и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова — а также другим видным грузинским поэтам в Тифлисе (ныне Тбилиси) расширил свой кругозор. Привлеченный природой и поэзией Кавказа и увлеченный его фольклором, он изучил местные языки, перевел и отшлифовал азербайджанскую повесть «Ашик Кериб». Кавказские темы и образы занимают прочное место в его поэзии и в романе Герой нашего времени, , а также в его эскизах и картинах.

Привлеченный природой и поэзией Кавказа и увлеченный его фольклором, он изучил местные языки, перевел и отшлифовал азербайджанскую повесть «Ашик Кериб». Кавказские темы и образы занимают прочное место в его поэзии и в романе Герой нашего времени, , а также в его эскизах и картинах.

Викторина «Британника»

Любимые литературные произведения: правда или вымысел?

В результате ревностного заступничества бабушки и влиятельного поэта В.А. Жуковского, Лермонтову разрешили вернуться в столицу в 1838 году. В печати стали появляться его стихи: романтическая поэма Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова (1837; «Песня о царе Иване Васильевиче, молодом телохранителе его и о доблестном купце Калашникове»), реалистические сатирические поэмы Тамбовская казначейша (1838; «Тамбовская казначейша») и Сашка (написано 1839 г., опубликовано в 1862 г.) и романтическая поэма Демон. Вскоре Лермонтов стал популярен; его называли преемником Пушкина и превозносили за то, что он пострадал и был сослан из-за своих либертарианских стихов. Им интересовались писатели и журналисты, к нему тянулись модные дамы. Он подружился с редакцией Отечественные записки, ведущий журнал западноориентированной интеллигенции, а в 1840 г. познакомился с видным прогрессивным критиком В.Г. Белинского, видевшего в нем великую надежду русской литературы. Лермонтов попал в круг петербургских писателей.

Вскоре Лермонтов стал популярен; его называли преемником Пушкина и превозносили за то, что он пострадал и был сослан из-за своих либертарианских стихов. Им интересовались писатели и журналисты, к нему тянулись модные дамы. Он подружился с редакцией Отечественные записки, ведущий журнал западноориентированной интеллигенции, а в 1840 г. познакомился с видным прогрессивным критиком В.Г. Белинского, видевшего в нем великую надежду русской литературы. Лермонтов попал в круг петербургских писателей.

В конце 1830-х гг. определились основные направления его творчества. Его свободолюбивые настроения и горько-скептическая оценка времени, в котором он жил, воплотились в его философской лирике («Дума», «Никогда себе…» («Не верь себе…»]). и оригинально осмыслены в романтических и фантастических образах его кавказских стихов 9 .0103 Мцыри (1840) и Демон, над которыми поэт работал до конца жизни. Наконец, зрелая проза Лермонтова дала критическую картину современной жизни в романе « Герой нашего времени», , содержащем совокупность его размышлений о современном обществе и судьбах его поколения. Герой Печорин — циничный человек высших достижений, который, испытав все остальное, посвящает себя экспериментированию с человеческими ситуациями. Этот реалистический роман, полный социального и психологического содержания, написанный превосходной прозой, сыграл важную роль в развитии русской прозы.

Герой Печорин — циничный человек высших достижений, который, испытав все остальное, посвящает себя экспериментированию с человеческими ситуациями. Этот реалистический роман, полный социального и психологического содержания, написанный превосходной прозой, сыграл важную роль в развитии русской прозы.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

В феврале 1840 г. Лермонтов предстал перед военным трибуналом за дуэль с сыном французского посла в Петербурге, послужившую предлогом для наказания непокорного поэта. По указанию Николая I Лермонтов был приговорен к новой ссылке на Кавказ, на этот раз в пехотный полк, готовившийся к опасным боевым действиям. Вскоре, вынужденный участвовать в кавалерийских вылазках и рукопашных боях, он отличился в тяжелом бою на реке Валерик, который описывает в «Валерике» и в стихе «Я к вам пишу…» («Пишу тебе…»). Военное командование отметило большое мужество и присутствие духа, проявленные офицером-поэтом.

По настойчивым просьбам бабушки в феврале 1841 года Лермонтову был предоставлен кратковременный отпуск. Он провел в столице несколько недель, продолжая работу над уже начатыми сочинениями и написав несколько стихотворений, отличавшихся зрелостью мысли и талантом ( «Родина» («Родина»), «Любил и я в былиые годы» («И был влюблен»). Лермонтов разработал план издания собственного журнала, планировал новые романы, добивался критики Белинского. Но вскоре получил получил приказ вернуться в свой полк и уехал, полный мрачных предчувствий.В этом дальнем пути он испытал прилив творческой энергии: в его последней тетради записаны такие шедевры русской лирики, как «Утес», «Спор («Спор»), «Свиданья» («Встреча»), «Листок» («Листок»), «Нет, не тебя так пылко я люблю» («Нет, не тебя я любил так горячо») , «Выхожу один я на дорогу…» («Я иду в дорогу один…») и «Пророк» («Пророк»), его последняя работа.0003

По дороге в полк Лермонтов задержался в городе-курорте Пятигорске на лечение. Там он познакомился со многими модными молодыми людьми из Петербурга, среди которых были тайные недоброжелатели, знавшие его репутацию в придворных кругах.

Leave A Comment