Урок русского языка Работа над словом, словосочетание м, предложение м, текстом

Урок русского языка Работа над словом,

словосочетание м, предложение м, текстом

1. Вставьте глаголы надеть, одеть в предложения.

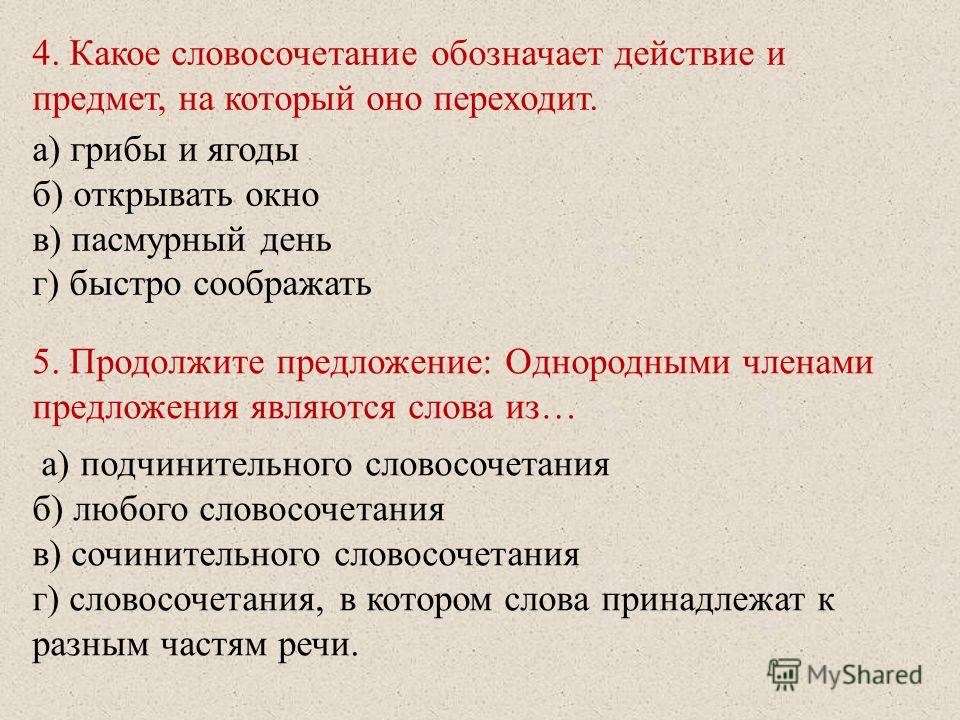

Утром я помогаю маме свою сестрёнку.

В холодную погоду нужно тёплый свитер.

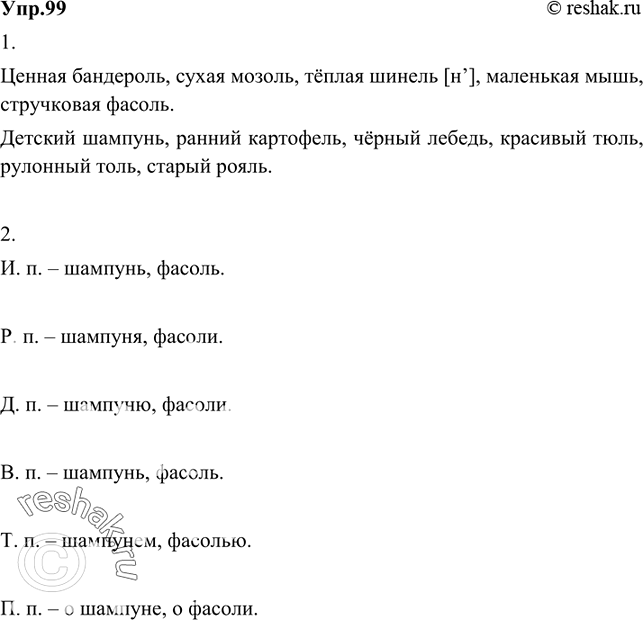

2. Узнайте из орфоэпического словаря, твёрдо или мягко произносятся звуки, обозначенные подчёркнутыми буквами. Выпишите в один столбик слова, в которых звук произносится твёрдо, в другой — сло- ва, в которых звук произносится мягко.

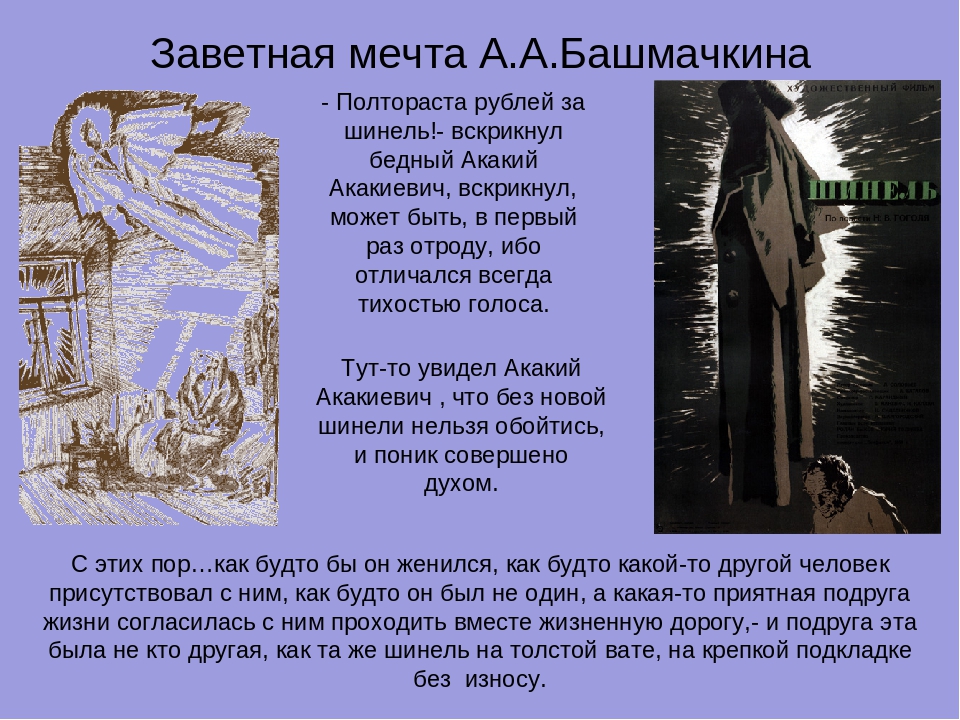

Термос, свитер, музей, шинель, ателье.

3. Выпишите из данных слов синонимы к слову честный.

Правдивый, ловкий, прямой, чистый, по- рядочный.

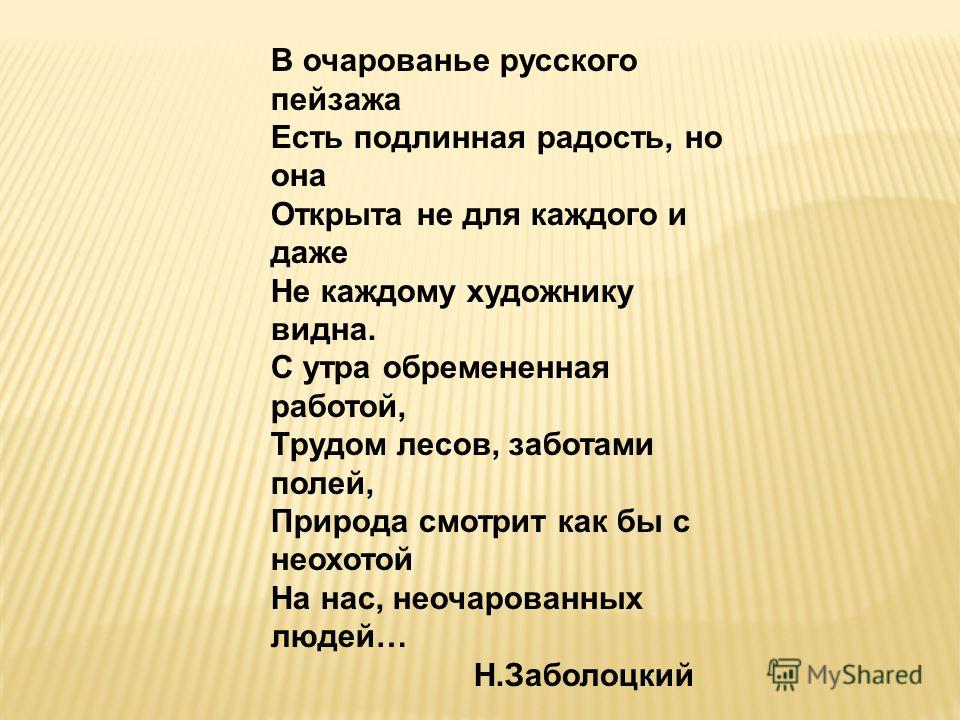

4. Выберите из слов для справок и заме- ните в диалоге из рассказа В. Драгунского слово сказала другими глаголами. Напиши-

те глаголы в том порядке, в каком их нужно

вставить в текст.

На переменке подбежала ко мне Люся и говорит:

— Дениска, а ты хочешь выступить на концерте?

Я говорю:

— Я всё хочу!

Тогда Люся сказала:

— А у тебя есть партнёр?

— Нету! Люся сказала:

— Как же ты без товарища живёшь?

— Товарищ у меня есть, Мишка. А парт- нёра нету.

Люся сказала:

— Это почти одно и то же. А он петь умеет?

— Очень тихо. Но я научу его петь громче.

Тут Люся сказала:

— После уроков притащи его в малый зал, там будет репетиция!

Слова для справо к: обрадовалась, удивилась, спросила, улыбнулась.

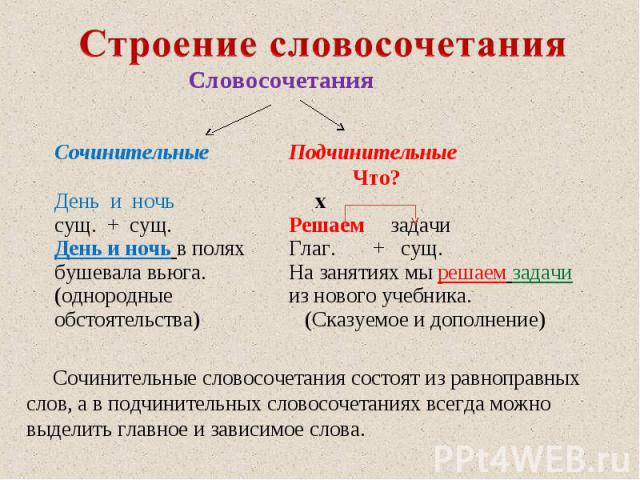

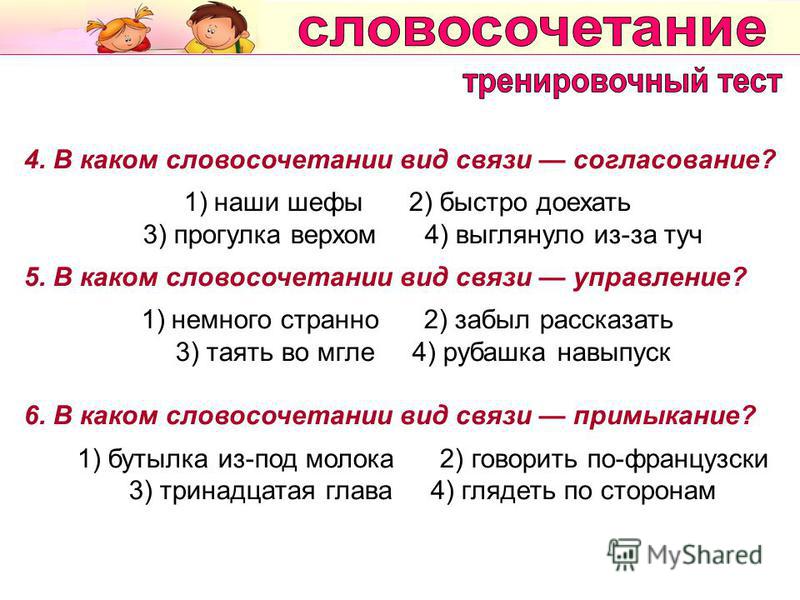

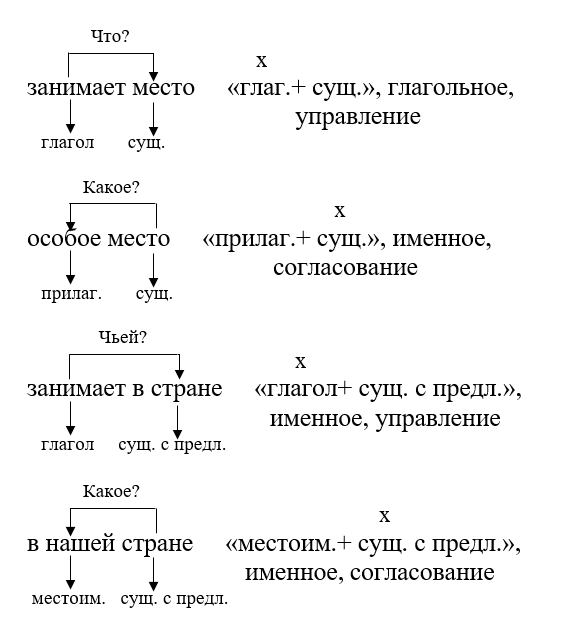

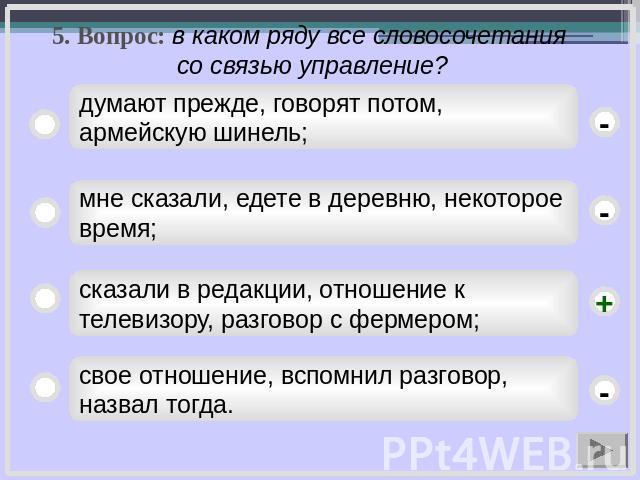

5. Составьте словосочетания со словом

метро.

вышел из подошёл к ехал на

6. Заменить выделенные слова подходя- щим фразеологизмом.

Когда ты не приходишь домой вовремя, мама очень беспокоится.

Слова для справо к: глаз не смыка- ет, места

себе не находит, ушам не верит.

7. Составьте предложение, выбрав часть для продолжения.

В своём письме Саша описал

1) о своей поездке на море.

2) свою поездку на море.

8. Замените данные предложения одним предложением с однородными членами.

Лягушку можно узнать по гладкой коже.

Лягушку можно узнать по выпирающей косточке на спине.

Лягушку можно узнать по знаменитому прыжку.

9. Определите по названию, какой тип текста нужно составить: описание, повест- вование или рассуждение.

Как наступает весна —

Весна — моё любимое время года —

Красавица-весна —

10. Составьте небольшой текст о весне, используя словосочетания: первая зелень, весенняя капель, звонкие ручейки, грустные сосульки, ласково греет, песня жаворонка, крики грачей.

11. Составьте из предложений текст.

Подберите заголовок, отражающий глав- ную мысль текста. Напишите, разделив

текст на части.

Кирпичи ложились друг на дружку кучей, а некоторые даже бились.

Они выстроились цепочкой и стали пере- давать кирпичи из рук в руки.

Однажды к школе приехал грузовик, кир- пичи привёз.

Хорошо у них получается, аккуратно, не бьются кирпичи.

Грузовик приехал, а рабочих нет. Это увидели ребята.

Шофёр стал сам сбрасывать кирпичи на землю (по С. Баруздин у).

12. Озаглавьте текст. Составьте вопрос к каждой части текста, чтобы получился план.

В тенистых уголках парка среди двух крупных листьев растёт хрупкий стебелёк с цветками. Они похожи на маленькие фар- форовые колокольчики. Это ландыш. В мае приятный запах оповещает о его цветении. Во Франции первые дни мая называют днями ландыша. И в первое майское воскре- сенье проводят праздник День ландыша с иг-

рами, песнями, танцами.

Осенью на месте цветков на ландыше появляются

красивые оранжево-красные ягоды. Для человека эти ягоды ядовиты, а для птиц —

лакомство (по В. Корабель- ников у).

Примерные вопросы.

1) Как цветёт ландыш?

2) Какой праздник проводят в мае во Франции?

3) Какие ягоды появляются осенью на ландыше?

13. Выпишите вопросы, на которые можно найти ответ в тексте.

Северный юг

И среди птиц есть домоседы и путешест- венники. Одни, перелётные, на зиму улета- ют на юг. Другие, осёдлые, всю жизнь на од-

ном месте живут. А есть ещё зимующие. Это те, которые прилетают в наши леса на зиму. Белые куропатки, пуночки, белые со- вы. Летом они живут у самого Ледовитого океана, и наши леса для них уже юг. Такая у них там зима лютая и свирепая, что наша им тёплой кажется (по Н. Сладков у).

1) Почему перелётные птицы улетают на юг?

2) Какие птицы прилетают к нам на зиму?

3) Какие оседлые птицы живут у нас?

4) Где живут зимующие птицы летом?

5) Почему наша зима кажется зимую- щим птицам тёплой?

14. Свободный диктан т.

Свободный диктан т.

Удивительный сад

Тысячи садов и парков украшают Пе- тербург. Но самый удивительный — Летний сад. Высокая ограда отделяет его от берега Невы. Решётка Летнего сада на весь мир из- вестна своей красотой.

Этот сад велел насадить царь Пётр I. Очень хотелось ему украсить город садом с фонтанами, редкими деревьями и цветами.

На дорожках парка поставили мрамор- ные статуи. Особенно много их белеет в тёмной зелени главной аллеи.

В стороне от неё стоит памятник Ива- ну Андреевичу Крылову. Писатель сидит с раскрытой книгой. Будто гулял, присел от- дохнуть и задумался. Рядом с ним герои его басен.

В Летнем саду любят играть дети. И взрослые охотно приходят сюда отдохнуть (по М. Басино й). (102 слова)

15. Слуховое изложение текста-по- вествования по коллективно составленно- му плану.

Материнское сердце

В зоопарк привезли пять взрослых обезь- ян и одного малыша. Их посадили в две клет- ки в разных местах.

И вот стали замечать, что одна обезья- на

ничего не ест и не пьёт.

Обезьяна сразу бросилась к малышу, схватила его и крепко прижала к груди. А де- тёныш обнял мать маленькими лапками,

мордочкой в её шерсть зарылся. Долго они так сидели.

С этого дня стала обезьяна-мать есть и пить, и не было веселее её в зоопарке (по А. Кириллово й). (100 слов)

Слова для справо к: зоопарк, обезь- яна-мать.

Примерный план.

1) В зоопарк привезли обезьян.

2) Грустная обезьяна.

3) Долгожданная встреча.

4) В зоопарке нет веселее обезьяны.

16. Подробное изложение по самос- тоятельно составленному плану с заданием озаглавить текст (зрительное восприятие текста).

Это случилось под Ленинградом во время войны.

Фашисты кольцом окружили город. Остался свободным только путь через Ла- дожское

озеро. По нему на баржах везли продукты, снаряды и лекарства. Но враг не- щадно

бомбил «Дорогу жизни».

Но враг не- щадно

бомбил «Дорогу жизни».

Как-то бомба попала в баржу с пшени- цей, и драгоценный груз оказался на дне. Но ведь в городе люди умирают с голоду! Позва- ли водолазов. Они под водой стали лопатами разгружать баржу.

Работа шла медленно. Тогда водолазы вот что придумали. Поставили наверху мо- гучие насосы и опустили вниз толстые рези- новые шланги. По ним вместе с водой побе- жала наверх золотая пшеница.

Без этого «зернонасоса» пропал бы хле- бушек на дне (по А. Дитриху, Г. Юрмину, Р. Кошурниково й). (98 слов)

17. Изложение научно-познаватель- ного текста с элементами описания и рас- суждения.

Как летучая мышь москитов ловит Летучая мышь москитов на лету ловит.

Москит — это крохотное насекомое, вели- чиной с хлебную крошку. А летучая мышь его в полной темноте находит. Как это она делает?

Летучей мыши эхо помогает. Встань на большой

поляне в лесу и громко крикни. И тут же сам себя услышишь. Это звук отра- зился

от стены леса и вернулся назад.

Вот и мышь эхо использует. Она ле- тит и тоненько посвистывает. Звук сов- сем особый получается. Его человек не слышит. Натыкается звук на москита,

отражается от него и к летучей мыши возвращается. Настораживает мышь уши, чует добычу.

Так и ловит она насекомых с помощью свиста (по Б. Зубков у). (102 слова)

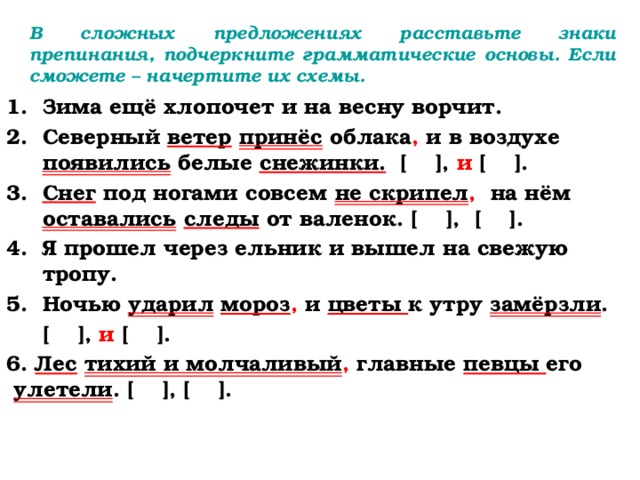

Проверяемые орфограммы и пунктограм- мы: заглавная буква в начале предложения и в именах собственных; обозначение буквой безу- дарных гласных, парных по глухости — звон- кости согласных звуков в корне, приставке и суффиксе; мягкий знак как показатель мягкос- ти согласных и как разделительный; правопи- сание слов с безударными падежными оконча- ниями, с безударными личными окончаниями глаголов, с непроверяемыми орфограммами; правописание предлогов, частицы не с глагола- ми; запятая в предложениях с однородными членами и в сложных предложениях, знаки конца предложения.

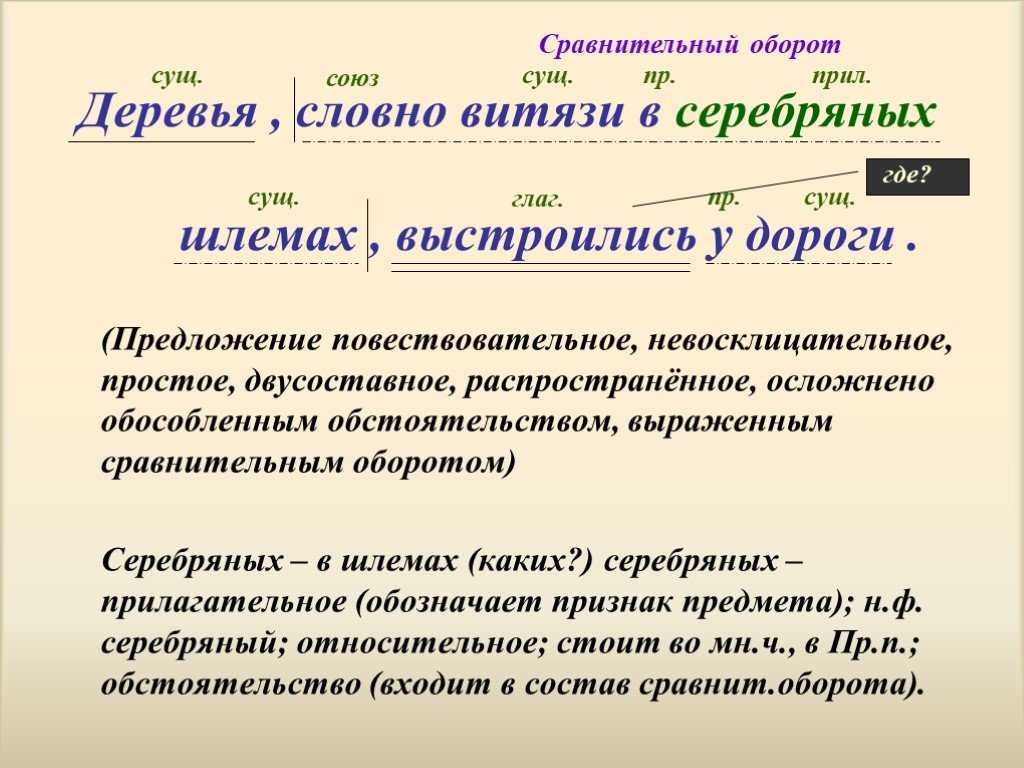

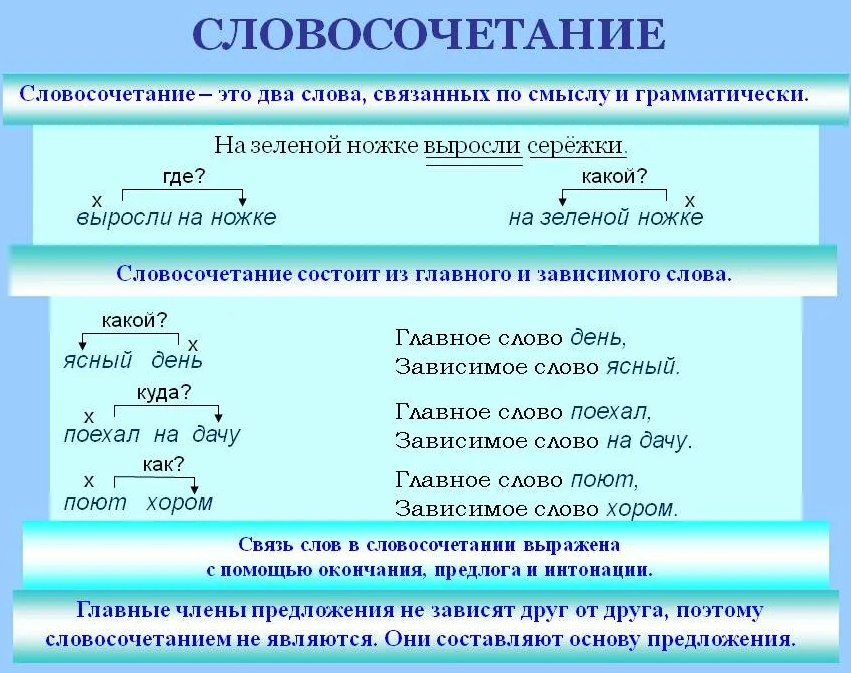

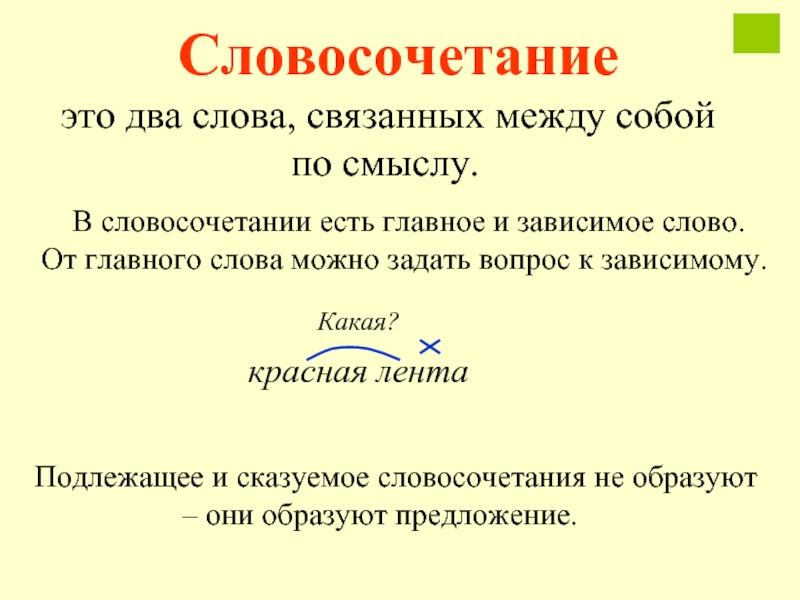

Проверяемые языковые, речевые и обще- учебные умения: каллиграфически правильно и орфографически верно списывать текст, прове- рять написанное; различать виды предложений по цели высказывания и по интонации; распро- странённые и нераспространённые предложе- ния, простые и сложные предложения; предло- жения с однородными членами; отличать пред- ложение от словосочетания; производить син- таксический анализ предложения; определять значимые части в слове, разбирать слова по сос- таву; определять изученные части речи, произво- дить разбор слова как часть речи; производить звукобуквенный разбор слова; применять грам- матические и орфографические знания и умения

при записи слов, предложений, текста; приме-

нять умение самооценки; умения анализировать, сравнивать, группировать при

решении разного рода грамматических задач; правильно употреб- лять склоняемые и

несклоняемые существитель- ные в словосочетании; пользоваться орфоэпи- ческим словарем;

выбирать синонимы к слову, определять значение фразеологизмов, использо- вать

текстовые глаголы-синонимы; строить предложение с однородными членами; состав-

лять текст на основе опорных словосочетаний; устанавливать последовательность

предложе- ний в тексте, отражать в заголовке основную мысль текста, делить

текст на части; составлять вопросы к частям текста, соотносить вопросы с

содержанием текста; писать изложение текста- повествования по коллективно и

самостоятель- но составленному плану, писать изложение на- учно-познавательного

текста с элементами опи- сания и рассуждения.

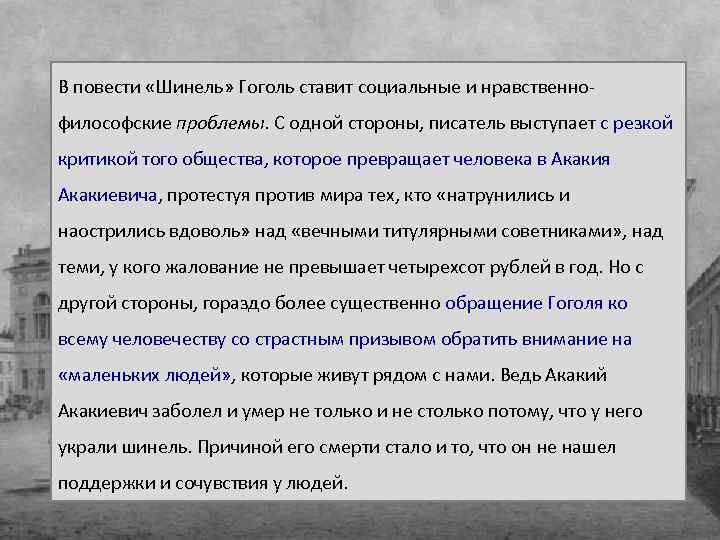

Происхождение и смысл одной цветовой метафоры в поэме Н. В. Гоголя (Гоголь и Айвазовский)

Демидова Т. Э. д.ф.н., профессор Днепропетровского национального университета / 2008

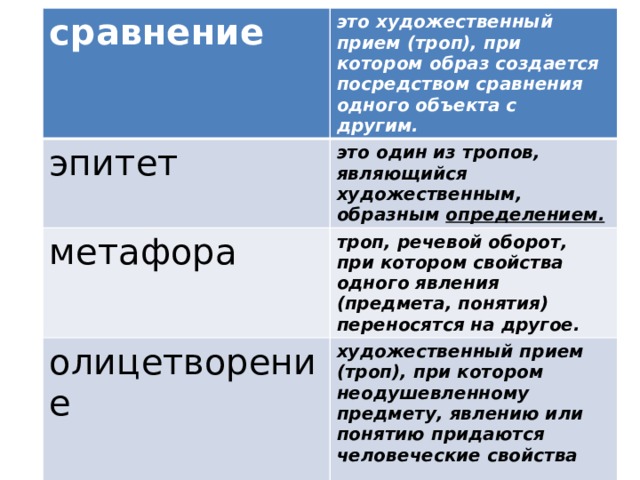

Речь пойдет об одной своеобразной детали гоголевской поэтики, которая почти не привлекала внимание исследователей. Это необычное наименование цвета фрака П. И. Чичикова — «цвет наваринского дыму с паламенем» или «наваринского пламени с дымом». Деталь яркая, имеющая символическое значение, интересная смысловыми ассоциациями. В период работы над поэмой Н. В. Гоголя привлекают необычные определения, например, «вишнепокромый», упомянутый в записной книжке писателя за 1841–1844 годы (VII, 328), а потом превращенный им в фамилию персонажа — Вишнепокромов, дважды названную во втором томе поэмы (VII, 22, 42). Эпитет «вишнепокромый» также передает название цвета, в котором присутствует сочетание яркого-вишневого и серо-сизого, переливчатость, в данном случае свойственная оперению голубей.

Эпитет «вишнепокромый» также передает название цвета, в котором присутствует сочетание яркого-вишневого и серо-сизого, переливчатость, в данном случае свойственная оперению голубей.

Небольшая статья Боцяновского «Один из вещных символов Гоголя (о фраке наваринского пламени с дымом)» 1928 года — единственная работа, отмечающая «нарочитость, с которой повторяется эта подробность костюма Чичикова через каждые десять строк». Работа Боцяновского — не до конца завершенная мысль, но все же это одна из немногих попыток решения вопроса о смысле названной детали. Автор предлагает рассматривать историю трех фраков Чичикова как своеобразную автоцитату — повторение сюжета «Шинели» на новом «витке», «маленькую совершенно самостоятельную повесть о фраке, своего рода литературно-художественную криптограмму»1. Также исследователь замечает, что в тексте Гоголя чередуется определение цвета. Это мастерский прием, передающий очень тонкий оттенок — переливчатость цвета сукна.

* * *

Прежде всего, нас интересует происхождение этого определения, что проливает свет и на его смысл. После 1827 года, то есть Наваринской битвы, стал необычайно модным «цвет наваринского пламени с дымом», так как дым этого сражения произвел впечатление на всю Европу. В 1 томе поэмы употребляется выражение — фрак «брусничного цвета с искрой» (VI, 13). Частотность употребления этого выражения невелика — всего три раза — вторая (VI, 20) и седьмая (VI, 152) главы I тома и начало заключительной главы II тома (VI, 98). Фрак такого цвета уже имеется у Чичикова, и он мечтает о его повторении как материально-вещественном закреплении своего достатка: «Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с тех пор стал держаться более коричневых и красноватых тонов с искрою» (VII, 232).

После 1827 года, то есть Наваринской битвы, стал необычайно модным «цвет наваринского пламени с дымом», так как дым этого сражения произвел впечатление на всю Европу. В 1 томе поэмы употребляется выражение — фрак «брусничного цвета с искрой» (VI, 13). Частотность употребления этого выражения невелика — всего три раза — вторая (VI, 20) и седьмая (VI, 152) главы I тома и начало заключительной главы II тома (VI, 98). Фрак такого цвета уже имеется у Чичикова, и он мечтает о его повторении как материально-вещественном закреплении своего достатка: «Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с тех пор стал держаться более коричневых и красноватых тонов с искрою» (VII, 232).

Только во II томе поэмы, в конце, в «Заключительной главе», появляется названная цветовая метафора, то есть в самой последней главе произведения Гоголя. Откуда она? Если указанный цвет становится модным после 1827 года, то почему Гоголь не употребляет это словосочетание в I томе поэмы? Ответ на этот вопрос дает живопись первой половины XIX века. Как известно, Айвазовский в 1840-е годы пишет ряд картин, посвященных победам русского флота2. Типично романтическая картина 1846 года «Наваринский бой» действительно изображала пламя внизу и дым над ним и экспонировалась на московской выставке 1848 года, где ее мог видеть Гоголь.

Как известно, Айвазовский в 1840-е годы пишет ряд картин, посвященных победам русского флота2. Типично романтическая картина 1846 года «Наваринский бой» действительно изображала пламя внизу и дым над ним и экспонировалась на московской выставке 1848 года, где ее мог видеть Гоголь.

В период написания и выхода 1 тома поэмы этой картины еще не существовало, поэтому, на наш взгляд, закономерно отсутствие этого определения в I томе поэмы. Во II томе присутствуют, чередуясь, два эпитета: «наваринское пламя с дымом» и «наваринский дым с пламенем», поэтому закономерно предположить влияние названия картины Айвазовского и впечатления от нее на поэтику произведения Гоголя. Даже если мы примем во внимание то, что последняя сохранившаяся глава II тома принадлежит более ранней редакции, то влияние живописи все равно возможно, так как Гоголь знал о творческих планах Айвазовского.

Гоголь был дружен со многими художниками: с К. Брюлловым, которого чтил Айвазовский, с Ивановым и другими. В Венеции, у Панаева, Гоголь впервые встречается с Айвазовским.

В Венеции, у Панаева, Гоголь впервые встречается с Айвазовским.

Факт знакомства, совместная поездка во Флоренцию и то, что Айвазовский рассказывает Гоголю, что хочет «изобразить в движущихся картинах Наваринскую битву, подвиг капитана Казарского, кипящие волны и эффекты освещения будут приспособлены для возможностей верности живой природе»3, — все это говорит в пользу нашей гипотезы.

Таким образом, с большой долей вероятности мы можем предполагать, что появление этого эпитета было продиктовано не только событием недавнего прошлого — Наваринской битвой и выражением, которое было на слуху, но и живописью. Впечатление от рассказанного художником замысла или от самой картины и воссозданный на полотне Айвазовского цвет, вероятно, запомнились Гоголю.

* * *

Айвазовский, по мнению искусствоведов, искал в природе эффекты освещения, тонкая передача которых придает жизненный трепет изображению4.

Гоголь, рассматривая цветовую гамму «Последнего дня Помпеи» К. Брюллова, исходил из того, что освещенность в живописи в его время постигнута сильнее, чем когда-либо5.

Брюллова, исходил из того, что освещенность в живописи в его время постигнута сильнее, чем когда-либо5.

Айвазовский, по мнению Барсамова, полностью разделял этот взгляд на живопись и твердо следовал ему в своем творчестве. Палитра Айвазовского была богатой и разнообразной. Но для каждой картины он брал три-пять, редко, больше красок тех цветов, какие ему нужны были для данного случая. Этот метод был найден им в начале жизни, и он придерживался его до конца. По мнению В. В. Стасова и А. П. Боголюбова, картины его выдержаны в одном цвете. Это особенности манеры письма Айвазовского6. Этот цветовой слой картины создавался подбором палитры определенного красочного состава. Судя по технике исполнения ряда картин, художник замешивал большое количество краски нужного цвета для неба и воды и потом в процессе работы сгущал или просветлял тон, добавляя соответствующий цвет, входящий в смесь.

В картинах Айвазовского не встречается так называемого локального — основного цвета, присущего данному предмету и передаваемого без учета изменений в нем, вызванных воздействием окружающих предметов. Цвет всего изображенного на картине он полностью подчинял основной красочной гамме. Этим достигал большой обобщенности. Айвазовский стремился к цветовым эффектам: «Чесменский бой» — сплошной пожар турецкого флота, отражающийся в облаках и подсвеченный луной. Багровое и черное смешиваются. Изображены видимое в ночи особенно ярко пламя и не очень заметный в ночи дым.

Цвет всего изображенного на картине он полностью подчинял основной красочной гамме. Этим достигал большой обобщенности. Айвазовский стремился к цветовым эффектам: «Чесменский бой» — сплошной пожар турецкого флота, отражающийся в облаках и подсвеченный луной. Багровое и черное смешиваются. Изображены видимое в ночи особенно ярко пламя и не очень заметный в ночи дым.

В иной тональности решена полная внутреннего напряжения картина «Наваринский бой». Айвазовский показал глубину пространства, чередуя силуэты ближних и дальних кораблей. Но самое поразительное в этой картине — цвет пламени и дыма, смешанного с пламенем, при дневном освещении, когда именно дым заметнее. Это ярко-желтый цвет внизу и зелено-коричневый наверху. Смешиваются желтое и зеленое. Чичиков, как известно, сначала ищет на ярмарке «сукна брусничных цветов с искрой», затем «бутылочных».

Таким образом, цвет, данный Айвазовским на втором полотне, не является традиционным для сукна на фрак. Это цвет экзотический. Продавец подчеркивает, что именно такое сейчас носят в Петербурге — «наваринского дыму с пламенем» (то есть желто-зелено-коричневое). Персонаж характеризуется как щеголь, в отличие, например, от Хлобуева, который покупает тут же черное традиционное сукно. Этот цвет — знак разорения, горя, скорби Хлобуева. Но и Чичиков при всей своей успешности тоже «окутан дымом».

Продавец подчеркивает, что именно такое сейчас носят в Петербурге — «наваринского дыму с пламенем» (то есть желто-зелено-коричневое). Персонаж характеризуется как щеголь, в отличие, например, от Хлобуева, который покупает тут же черное традиционное сукно. Этот цвет — знак разорения, горя, скорби Хлобуева. Но и Чичиков при всей своей успешности тоже «окутан дымом».

Таким образом, получается, что цвет будущего фрака Чичикова действительно должен быть желто-зелено-коричневым с искрой, но не с желтой (что органично вытекает из цветовой гаммы картины «Наваринский бой»), а красной (что больше напоминает картину «Чесменский бой»). Гоголь использует не столько сам цвет, данный на картине, сколько название — «наваринский» и саму смешанность тона. Это именно слово художника, но не бытописателя, то есть метафора, навеянная Гоголю воображением, сплетенным с впечатлением, полученным от картины Айвазовского. И оно должно было играть важную роль в поэтике произведения.

* * *

Прежде всего, фрак Чичикова в поэтике произведения — это образ-символ. В этом значении он также интересен для исследователя. Одежда, вещь, всегда характеризуя ее носителя, «обнимает» героя, является показателем его внешнего и внутреннего мира, срастается с ним. Мастер описания деталей вещного мира, Гоголь придавал одеянию Чичикова большое значение. Несмотря на то, что в 1 томе фрак не имеет еще названного редкого цвета, он тем не менее важен. Часто словом «фрак» Гоголь метонимически называет человека. Например: «…фраки на многих сделались заметно просторней» (VI, 197). По Белому, «фрак брусничного цвета с искрой — признак круглоты Чичикова, обтекаемости, но это элемент красного — цвета крови и преступления»7. Неслучайно Петрушка выбивает из него много пыли грязи в одной из сцен в 1 томе. И в душе Чичикова «сора» много. Фрак всегда описывается автором подробно. Этот герой — «не личность, а красный фрак с искрой»8 (Белый А.). Фрак — и страсть Чичикова, а искру увидела Коробочка и приняла его за разбойника.

В этом значении он также интересен для исследователя. Одежда, вещь, всегда характеризуя ее носителя, «обнимает» героя, является показателем его внешнего и внутреннего мира, срастается с ним. Мастер описания деталей вещного мира, Гоголь придавал одеянию Чичикова большое значение. Несмотря на то, что в 1 томе фрак не имеет еще названного редкого цвета, он тем не менее важен. Часто словом «фрак» Гоголь метонимически называет человека. Например: «…фраки на многих сделались заметно просторней» (VI, 197). По Белому, «фрак брусничного цвета с искрой — признак круглоты Чичикова, обтекаемости, но это элемент красного — цвета крови и преступления»7. Неслучайно Петрушка выбивает из него много пыли грязи в одной из сцен в 1 томе. И в душе Чичикова «сора» много. Фрак всегда описывается автором подробно. Этот герой — «не личность, а красный фрак с искрой»8 (Белый А.). Фрак — и страсть Чичикова, а искру увидела Коробочка и приняла его за разбойника.

Покупкой сукна Чичиков празднует свой «триумф» — подделку завещания тетки Хлобуева — Ханасаровой. Но «час торжества» оказывается и «часом падения». Записка мага-юристконсульта — начало краха Чичикова, и именно в этот момент ему приносят новый фрак, что весьма символично. Дело бездуховное, богопротивное сопровождается триумфом материальности, вещности, телесности. Тщеславие Чичикова разыгралось: «…получил желанье сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообща им еще большую упругость» (VII, 105). Важно для автора, что фрак подчеркивает телесность, низовые инстинкты в человеке, пробуждает низовые потребности.

Но «час торжества» оказывается и «часом падения». Записка мага-юристконсульта — начало краха Чичикова, и именно в этот момент ему приносят новый фрак, что весьма символично. Дело бездуховное, богопротивное сопровождается триумфом материальности, вещности, телесности. Тщеславие Чичикова разыгралось: «…получил желанье сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже, сукно обхватило все малости, сообща им еще большую упругость» (VII, 105). Важно для автора, что фрак подчеркивает телесность, низовые инстинкты в человеке, пробуждает низовые потребности.

В цветовой гамме костюма Чичикова присутствует белый (воротничок) — знак чистоты начала, нуля и синий (галстук). С точки зрения психологического значения цвета, это — воплощение спокойствия, удовлетворенности9, но здесь у Гоголя это лишь штрихи.

На следующей странице Гоголь вновь упоминает данный цвет, но это уже «наваринский дым с пламенем» (VII, 106). В названии цвета регулярно чередуется дым и пламя, вероятно, как слова — символы горения (пламя) и затухающего горения, продуктов горения (дым). Жизнь Чичикова с помощью цветовой метафоры уподобляется попеременно то горению, то дыму. Горение — жизнь полная, насыщенная, дым — жизнь пустая, испепеленная понапрасну. Не случайно, именно в этот момент в комнате появляется жандарм, разбивается склянка, и Чичиков «… как был во фраке наваринского пламени с дымом, должен был сесть» (VII, 107). Гоголь подчеркивает эту деталь. Так, на небольшом пространстве текста пятый раз автором упоминается цвет, изображенный Айвазовским.

В названии цвета регулярно чередуется дым и пламя, вероятно, как слова — символы горения (пламя) и затухающего горения, продуктов горения (дым). Жизнь Чичикова с помощью цветовой метафоры уподобляется попеременно то горению, то дыму. Горение — жизнь полная, насыщенная, дым — жизнь пустая, испепеленная понапрасну. Не случайно, именно в этот момент в комнате появляется жандарм, разбивается склянка, и Чичиков «… как был во фраке наваринского пламени с дымом, должен был сесть» (VII, 107). Гоголь подчеркивает эту деталь. Так, на небольшом пространстве текста пятый раз автором упоминается цвет, изображенный Айвазовским.

В момент допроса и обвинения Чичикова судья «взглянул на фрак наваринского пламени с дымом» (VII, 107). Чичиков «повалился в ноги князю, так, как был: во фраке наваринского пламени с дымом <…>» (VII, 108) и затем «разорвал на себе фрак наваринского пламени с дымом» (VII, 110), швырнув полу на пол (фрак теряет свою целостность). В момент краха автор упоминает несколько раз (5) название цвета, в котором на первом месте стоит слово «пламя», а на втором — «дым», подчеркивая пустоту жизненных устремлений Чичикова, ибо все его потуги обратились в дым. В данном случае это уже оценочная метафора.

В данном случае это уже оценочная метафора.

Судьба фрака Чичикова, в сущности, предрешена, так как еще в предшествующей главе, в гостях у Леницына, фрак героя испортил ребенок Леницына — деталь «говорящая».

Несмотря на испытания, на наказание, Чичиков, выйдя из тюрьмы благодаря покровительству Муразова, вновь заказывает себе фрак как залог благополучия: «зашел потихоньку к тому купцу, у которого купил сукно наваринского пламени с дымом, взял вновь четыре аршина на фрак и на штаны <…>» (VII, 123). И шьет за двойную цену для скорости и чтобы начать все сначала, и уже и город «замаячил» перед его взором, и ноги «плясавиц», и жалеет, что волосы на себе рвал, и фрак разорвал, и страданию предался. Фрак нужен персонажу для того, чтобы начать жизнь сначала, а эта способность, по мнению многих литературоведов, присуща ему. Но вместо прежнего Чичикова перед нами стоит «развалина в новом фраке» (VII, 124), по словам Гоголя. Триумфа уже нет.

Вновь начинавшаяся жизнь персонажа должна была быть более духовной.

В заключительной главе, которая была взята из более ранней редакции, Гоголь пишет, что Чичиков изменяется: «Вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, твердейший из металлов, всех долее противящийся огню: когда усилится в горниле огонь (то есть вновь пламя), дуют мехи и восходит нестерпимый жар огня доверху — белеет (мысль о побелении героя) упорный металл и превращается также в жидкость; подается и крепчайший муж в горниле несчастий, когда, усиливаясь, они нестерпимым огнем своим жгут отверделую природу» (VII, 115). Перед нами здесь то ли ад, то ли чистилище. Образ нового фрака не гармонирует с душевным состоянием героя, контрастирует с ним. Фрак в поэтике поэмы Гоголя — знак триумфа. Зато цвет его отражает именно душевное состояние. Здесь нам явлено уже не торжество материального, как в «Шинели».

* * *

История фрака наваринского пламени и дыма — это еще и своеобразная «вставная новелла» о шинели в повествовании Гоголя. Она интересна как одна из сюжетостроительных единиц, характерных для всего творчества Гоголя в целом. Этот микросюжет — составная многолинейного сюжета, которая играет не только конструктивную, но и характерологическую роль.

Этот микросюжет — составная многолинейного сюжета, которая играет не только конструктивную, но и характерологическую роль.

Подобный микросюжет присутствовал уже у Э. Гофмана в «Крошке Цахесе». Это прекрасная вставная новелла о рукавинцах и фалдистах. Роль одежды рассматривалась Гофманом применительно к Цахесу — человеку пустому, присваивающему себе заслуги других или самонадеянному, как Фабиан. Шинель Евгения в «Медном всаднике» Пушкина, шинель Грушницкого у Лермонтова, история шинели в «Шинели» самого Гоголя — также «свернутые» микросюжеты об одежде, «вытесняющей» человеческое из человека. Этот микросюжет так же нужен автору, как и микросюжеты о покупке мертвых душ в разных местах, как и рассказы о «прошлых жизнях» персонажа и других персонажей. Но он играет итоговую роль. Это рассказ о нравственном уроке всей прежней жизни Чичикова. История шинели в «Шинели» такой роли не играла. Там одежда, вещь, изображала мир чиновников как пустой, здесь через использование традиционного для автора микросюжета намечается поворот к обновлению героя. Акакий Акакиевич, по Белому, жил в своей «шинельной вселенной». В поэме Чичиков — персонаж, похожий лишь в начале на Башмачкина, проходил эволюцию, вырастал в нечто большее.

Акакий Акакиевич, по Белому, жил в своей «шинельной вселенной». В поэме Чичиков — персонаж, похожий лишь в начале на Башмачкина, проходил эволюцию, вырастал в нечто большее.

* * *

Ни один из исследователей не рассматривал значение данной цветовой метафоры как таковой. Между тем сюжетостроительная функция истории о фраке и собственно цветовое значение его необходимо исследовать во взаимосвязи. Ближе всех к сути изучаемого явления подходит А. Белый. По его мнению, «сюжет у Гоголя всегда скуп, прост, примитивен, но дочерчен и выглублен в деталях изобразительности, в ее красках. Сюжетная линия расширяется в краске, становится хитрой и вычурной», «сюжет дан в сумме всех отвлечений», «проведен сквозь мелочи», «в цвета впаян», «цветопись имманентна сюжету: все — белое, ничто — черное»10.

Эпитет «наваринское пламя с дымом» А. Белый не анализирует, но упоминает как иносказательное напоминание о прошлом героя (красное — цвет крови, зла, преступления, что и подозревает Коробочка, цвет фикции) и замечает, что Чичиков именно в этом фраке будет повержен. Родственным этому эпитету Белый называет эпитет «пламенный», который встречался раньше в поэтике Гоголя и означал: раскаленный, жаркий полдень, зной. Но к середине жизни в творчестве Гоголя растут, по Белому, неопределенно-сложные, неяркие краски, появляются сравнения цветов не с цветами спектра, а с предметами. К ним Белый относит и цвет наваринского дыма с пламенем. Красное, таким образом, выцветает, сливается с пламенем и дымом. Это связано и с движением от романтизма к реализму, с общим потускнением жизни в эпоху Гоголя, его личным состоянием и отношением к миру особенно в период работы над 2 томом.

Родственным этому эпитету Белый называет эпитет «пламенный», который встречался раньше в поэтике Гоголя и означал: раскаленный, жаркий полдень, зной. Но к середине жизни в творчестве Гоголя растут, по Белому, неопределенно-сложные, неяркие краски, появляются сравнения цветов не с цветами спектра, а с предметами. К ним Белый относит и цвет наваринского дыма с пламенем. Красное, таким образом, выцветает, сливается с пламенем и дымом. Это связано и с движением от романтизма к реализму, с общим потускнением жизни в эпоху Гоголя, его личным состоянием и отношением к миру особенно в период работы над 2 томом.

Гете писал: «Цвет всегда производит впечатление на глаз, непосредственно на чувство. Краски общедоступны. О рисунке может судить не каждый. Ничто в картине не привлекает так сильно, как правдивый цвет. По цвету мы распознаем многие предметы. Цвет говорит больше, чем форма. Изображение формы без цвета символично, но только цвет создает художественное произведение. У каждой страсти свой цвет, гнев знает различные цвета. Законы радуги не опровергаю, но они в искусстве шире…»11. Гете в своей теории цвета доказывает, что цветовой спектр образовался не путем разложения белого цвета.

Законы радуги не опровергаю, но они в искусстве шире…»11. Гете в своей теории цвета доказывает, что цветовой спектр образовался не путем разложения белого цвета.

Гоголь поистине обладал мастерством сцепления деталей и был мастером цветописи. А. Белый показывает это на примере анализа «Страшной мести», выявляя, что красное и черное у Гоголя отрицательные тона, связанные с образом отца-насильника, это пятна на одеждах, вспыхи, кровь. Синее, голубое, розовое — тона добра, иные.

Цветовой спектр Гоголя, по Белому, чрезвычайно богат. Наиболее частотны для всего творчества красный, белый, черный, зеленый, золотой, синий, желтый, серый, голубой. Говоря о цветописи 1 тома поэма, А. Белый выделяет как часто употребляемые красный, белый, черный, серый и желтый. Во 2 томе преобладают желтые, золотые, зеленые и белые тона, и уменьшается роль красных.

Таким образом, цветовая гамма I тома более соответствует цветовой гамме картины Айвазовского «Чесменский бой», т. е. это ночь — ад русской жизни, а цвета II тома — картине «Наваринский бой». А цвет «наваринского пламени с дымом» — это все названные цвета 2 тома вместе: серый, белый, желтый, зеленый (изумрудный и оливковый), зелено-коричневый и темно-зеленый. Исключен лишь красный. Поэтому фрак Чичикова во 2 томе не красный, не желтый и не серый, а все вместе, что и характеризует жизнь сложного и противоречивого Чичикова.

это ночь — ад русской жизни, а цвета II тома — картине «Наваринский бой». А цвет «наваринского пламени с дымом» — это все названные цвета 2 тома вместе: серый, белый, желтый, зеленый (изумрудный и оливковый), зелено-коричневый и темно-зеленый. Исключен лишь красный. Поэтому фрак Чичикова во 2 томе не красный, не желтый и не серый, а все вместе, что и характеризует жизнь сложного и противоречивого Чичикова.

И все же в основе своей это желтый цвет, грязно-желтый и желто-зеленый, не солнечный, цвет сгоревших надежд, смешанный, не чистый, не успокаивающий, а будоражащий цвет — знак. Гете связывал желтый цвет «в его наивысшей чистоте» с природой светлого начала. Желтый цвет обладал для него «радостными, разнообразно насыщенными, нежно чарующими свойствами, располагаясь на позитивно-активной стороне цветовой шкалы, которая находит свою кульминацию в пурпурно-красном цвете». Это «Нечто солнечное» (Гете). Но по природе своей это прохождение света через тьму. Поэтому у Гете «загрязнение желтого, соединение его с нечистотой — отталкивающий цвет стыда»12. Традиционно желтый цвет означает стремление к счастью, бегство к свободе, трудолюбие, нацеленность вперед, активность (этими значениями он близок зеленому). Гоголь словно иллюстрирует мысль Гете, но здесь перед нами и чисто-желтый и грязно-желтый цвета. А грязно-желтый может стать антиподом чисто-желтого цвета.

Традиционно желтый цвет означает стремление к счастью, бегство к свободе, трудолюбие, нацеленность вперед, активность (этими значениями он близок зеленому). Гоголь словно иллюстрирует мысль Гете, но здесь перед нами и чисто-желтый и грязно-желтый цвета. А грязно-желтый может стать антиподом чисто-желтого цвета.

Зеленый традиционно символизировал упорство, «гибкость воли», желание достичь гармонии, производить впечатление, даже повысить статус, самосохранение, но и зеленый здесь дается замутненным, смешанным.

Важно отметить в связи с этим роль коричневого на картине Айвазовского. Коричневый (а здесь он зелено-коричневый и желто-коричневый) — это затемненный желто-красный. Известный английский психолог Макс Люшер пишет о коричневом как о цвете, в котором «сломлена побудительная энергия желто-красного», коричневый нужен тем, кто лишен корней, находится в ситуации дискомфорта13. Эти тона бывают часто совместимы, так как совместимы и их значения.

Качества, приписываемые названным цветам, действительно присущи Чичикову. Вся его жизнь — движение от черного к желтому, грязно-желтому, зеленому, грязно-зеленому, коричневому, серому и, возможно, белому.

Вся его жизнь — движение от черного к желтому, грязно-желтому, зеленому, грязно-зеленому, коричневому, серому и, возможно, белому.

Кстати серый, по Люшеру, — цвет железного занавеса, изоляция от действия, попытка улучшить положение дел, элемент неактивности, что и происходит с Чичиковым в конце 2 тома. Итак, путь персонажа в цветовом выражении — дорога от нацеленности вперед к желанию повысить статус и произвести впечатление («вес в обществе») к дискомфорту, временной изоляции, трудностям и неактивности в конце. В итоге неопределенность, в которой и оставил его Гоголь.

Итак, названный эпитет не только был продиктован впечатлением от цветовой гаммы картины, но должен был рождать четкие ассоциации с ней и таким образом отдаленно-ассоциативно характеризовать героя. Перед нами еще один способ характеристики героя. Персонаж самоутвердился, преуспел в плане карьеры, денег, но затем надежды сгорают (пламя) и обращаются в дым, так как в нравственном отношении герой пустой.

Все это как нельзя более точно характеризует состояние Чичикова, описанное в «Заключительной главе». Триумфы и поражения Чичикова — это попеременно то пламя, то дым в цветовом и символически-словесном выражении, причем и контрастно данные, и переливающиеся, как и цвета на полотне Айвазовского Гоголь мастерски обыгрывает это. И неслучайно Чичиков уезжает из Тьфуславля по белой дороге (снег выпал), а белый — это и ничто, ноль — значение цвета, употребляющееся наряду с другими значениями. Жизнь свою герой вновь начинает с нуля. Цвет дыма приблизился к белому цвету, растаял.

Триумфы и поражения Чичикова — это попеременно то пламя, то дым в цветовом и символически-словесном выражении, причем и контрастно данные, и переливающиеся, как и цвета на полотне Айвазовского Гоголь мастерски обыгрывает это. И неслучайно Чичиков уезжает из Тьфуславля по белой дороге (снег выпал), а белый — это и ничто, ноль — значение цвета, употребляющееся наряду с другими значениями. Жизнь свою герой вновь начинает с нуля. Цвет дыма приблизился к белому цвету, растаял.

Цветовая модель, созданная Айвазовским, была воспринята Гоголем как художником. Цветовое пространство картины — это фактически модель жизни Чичикова, ее содержательно-цветовая формула. Автор поэмы дает не просто эпитет для характеристики персонажа, но делает это по законам двух искусств одновременно — живописи и литературы, что говорит, безусловно, об их вечном синтезе и мастерстве художника, реализм которого и в реализме цвета. Этот словообраз одновременно и выразительная художественная деталь, и микросюжет — иносказательно вся жизнь Чичикова, и эпитет, и цветовая метафора — новое оригинальное запоминающееся слово художника. Гоголь — живописец, а цвет у него — универсальный компонент зрительного изображения. Сопоставление с картиной Айвазовского, заданное гоголевским «цветным» словом позволяет реконструировать жизнь персонажа через семантику цвета и света.

Гоголь — живописец, а цвет у него — универсальный компонент зрительного изображения. Сопоставление с картиной Айвазовского, заданное гоголевским «цветным» словом позволяет реконструировать жизнь персонажа через семантику цвета и света.

Примечания

1. Боцяновский И. Н. Один из вещных символов у Гоголя. // Сборник статей честь академика А. И. Соболевского. Изд. АН СССР. — Л., 1928, с. 103-106.

2. Барсамов И. А. Айвазовский. М., 1966. С. 48. Кроме того, в «Заметках, относящихся к 1-й части» присутствует фамилия, содержащая, на наш взгляд, следы влияния живописи Айвазовского, — фамилия князя Однозоровского-Чементинского, почти Чесменского (Сочинения Н. В. Гоголя. Приложения к первому тому «Мертвых душ». Изд. 15-е. Под ред. Н. С. Тихонравова. Т. 6. СПб., 1900. С. 14.

3. Цит. по: Барсамов И. А. Указ. соч. С. 50.

4. См.: Барсамов И. А. Указ. соч. С. 52.

5. Там же. С. 55.

6. Там же. С. 59.

7. Белый А. Мастерство Гоголя. М., 1996. С. 101.

8. Там же. С. 102.

9. Люшер М. Психология цвета. М., 1988. С. 29.

10. Белый А. Указ. соч. М., 1996. С. 198.

11. Гете об искусстве. М., 1975. С. 173.

12. Там же. С. 35.

13. Люшер М. Указ. соч. С. 118.

Examples of «Overcoat» in a Sentence

overcoat

Advertisement

Advertisement

Объявление

Объявление

Advertisement

Приведенные выше примеры использования слов были собраны из различных источников, чтобы отразить текущее и историческое использование. Они не отражают мнения YourDictionary.com.

Они не отражают мнения YourDictionary.com.

Статьи по теме

Сленг 1930-х годов

Каждое десятилетие имеет свой сленг. Сленговая терминология, ставшая популярной в 1930-е годы, представляет собой тип жаргона, совершенно уникальный для духа того времени. Сленг 1930-х олицетворяет собой историю того, что происходило в мире в то время, а также сплав всего того, что считалось «крутым» в ту эпоху.

Гангстерский сленг 20-х годов

У вас есть moxie , чтобы выучить немного гангстерского сленга 20-х годов? Их назвали Ревущие 20-е, потому что Эпоха Джаза была быстрым временем, когда забегаловок были заполнены моллами и золотоискателями в гладких тряпках . Так что перестаньте балаболить и начните говорить как гангстер 20-х годов.

Планируете ли вы вечеринку, хотите получить больше от старых гангстерских фильмов или просто хотите посмеяться, сленг 1920-х годов сделает вас самым модным шейхом или шебой в баре.

Планируете ли вы вечеринку, хотите получить больше от старых гангстерских фильмов или просто хотите посмеяться, сленг 1920-х годов сделает вас самым модным шейхом или шебой в баре.

также упоминается в

- Линия целей

- Glossed-over

- Keyguard

- Остановка

- TAG END

- American Exchange

- TRI · Bu pro·tect

- кипение над

- не плачь над пролитым молоком

- Контроллер медиа-шлюза

Слова рядом с пальто в Словаре

- overclouding

- overclouds

- overcloy

- overcloyed

- overcluttered

- overcoach

- overcoat

- overcoating

- overcoddle

- overcoddled

- overcoil

- overcold

Overcoat Definition & Meaning — Merriam-Webster

пальто ˈō-vər-ˌkōt

1

: теплое пальто, надеваемое поверх домашней одежды

2

: защитное покрытие (как краска)

Синонимы

- 55

- сюрко

- верхний слой

Просмотреть все синонимы и антонимы в тезаурусе

Примеры предложений

поставь свою пальто надеть — там мороз!

Недавние примеры в Интернете

Носите его с платьем, брючным костюмом или даже используйте как пальто . — Надя Сайей, Forbes , 1 января 2023 г.

Пальто оверсайз — это ключ к тому, чтобы сделать не требующую усилий одежду эффектной.

— Мадлен Фасс, Vogue , 5 октября 2022 г.

Кейт Хадсон Кейт Хадсон сияла солнечным светом в этом желтом комплекте с юбкой без косточек Galvan London, расшитой пайетками, и подходящим пальто для ее появления на чайной вечеринке BAFTA в Лос-Анджелесе.

— Мишель Ли, Peoplemag , 17 января 2023 г.

Ашанти, городской адвокат, в тот день не явился в суд и был одет небрежно в темные брюки, рубашку на пуговицах, пальто и зимняя шапка.

— Джейк Пирсон, ProPublica , 20 декабря 2022 г.

Среди гуляк были Лоу Роуч, которого нельзя было не заметить в ярко-розовом пальто , и Анна Делло Руссо, мрачное видение в прозрачной дымке.

— Надя Сайей, Forbes , 1 января 2023 г.

Пальто оверсайз — это ключ к тому, чтобы сделать не требующую усилий одежду эффектной.

— Мадлен Фасс, Vogue , 5 октября 2022 г.

Кейт Хадсон Кейт Хадсон сияла солнечным светом в этом желтом комплекте с юбкой без косточек Galvan London, расшитой пайетками, и подходящим пальто для ее появления на чайной вечеринке BAFTA в Лос-Анджелесе.

— Мишель Ли, Peoplemag , 17 января 2023 г.

Ашанти, городской адвокат, в тот день не явился в суд и был одет небрежно в темные брюки, рубашку на пуговицах, пальто и зимняя шапка.

— Джейк Пирсон, ProPublica , 20 декабря 2022 г.

Среди гуляк были Лоу Роуч, которого нельзя было не заметить в ярко-розовом пальто , и Анна Делло Руссо, мрачное видение в прозрачной дымке. — Ян Мэлоун, Vogue , 5 октября 2022 г.

Этот отчет является красным флагом для Голливуда, и некоторые ученые, у которых шатаются ноги, думают, что что-то столь же свирепое, как тираннозавр, могло быть упаковано в мягкий пушистый 9.0217 пальто .

— Эд Йонг, Discover Magazine , 4 апреля 2012 г.

Для праздничного случая Риз надела свое пальто с красивым зеленым макси-платьем, черными ботинками на платформе и модными золотыми серьгами-кольцами.

— Тейлор Джин Стефан, Peoplemag , 2 января 2023 г.

Непрактичная, но стильная обувь Кейт сочеталась с ее платьем-свитером с поясом и верблюжьей одеждой 9.0217 пальто , идеальный ансамбль для холодного ноябрьского дня.

— Кэтлин Уолш, Гламур , 4 ноября 2022 г.

Узнать больше

— Ян Мэлоун, Vogue , 5 октября 2022 г.

Этот отчет является красным флагом для Голливуда, и некоторые ученые, у которых шатаются ноги, думают, что что-то столь же свирепое, как тираннозавр, могло быть упаковано в мягкий пушистый 9.0217 пальто .

— Эд Йонг, Discover Magazine , 4 апреля 2012 г.

Для праздничного случая Риз надела свое пальто с красивым зеленым макси-платьем, черными ботинками на платформе и модными золотыми серьгами-кольцами.

— Тейлор Джин Стефан, Peoplemag , 2 января 2023 г.

Непрактичная, но стильная обувь Кейт сочеталась с ее платьем-свитером с поясом и верблюжьей одеждой 9.0217 пальто , идеальный ансамбль для холодного ноябрьского дня.

— Кэтлин Уолш, Гламур , 4 ноября 2022 г.

Узнать больше

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «шинель». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

История слов

Первое известное использование

1802, в значении, определенном в смысле 1

Путешественник во времени

Первое известное использование пальто было в 1802 году

Посмотреть другие слова того же года

Словарные статьи Рядом с

пальтокарета

пальто

перекрытие

Посмотреть другие записи поблизости

Процитировать эту запись «Пальто.»

Словарь Merriam-Webster. com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/overcoat. По состоянию на 21 марта 2023 г.

com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/overcoat. По состоянию на 21 марта 2023 г.Copy Citation

Kids Definition

пальто

существительное

пальто ˈō-vər-ˌkōt

: Теплое пальто, носимое над одеждой для помещений

Подробнее от Merriam-Webster на

OvercoatNglish: перевод Overcoat для испанских динамиков

Britannica English: Translation 1717 8.1018 Araboat 8. . Последнее обновление:

Планируете ли вы вечеринку, хотите получить больше от старых гангстерских фильмов или просто хотите посмеяться, сленг 1920-х годов сделает вас самым модным шейхом или шебой в баре.

Планируете ли вы вечеринку, хотите получить больше от старых гангстерских фильмов или просто хотите посмеяться, сленг 1920-х годов сделает вас самым модным шейхом или шебой в баре.

Leave A Comment