После расторжения брака между супругами Борисовыми их сын остался проживать с матерью. К согласию об участии Борисова в воспитании ребенка родители не

Выбери предмет

Технические

Авиационная и ракетно-космическая техника

Автоматизация технологических процессов

Автоматика и управление

Архитектура и строительство

Базы данных

Военное дело

Высшая математика

Геометрия

Гидравлика

Детали машин

Железнодорожный транспорт

Инженерные сети и оборудование

Информатика

Информационная безопасность

Информационные технологии

Материаловедение

Машиностроение

Металлургия

Метрология

Механика

Микропроцессорная техника

Начертательная геометрия

Пожарная безопасность

Приборостроение и оптотехника

Программирование

Процессы и аппараты

Сварка и сварочное производство

Сопротивление материалов

Текстильная промышленность

Теоретическая механика

Теория вероятностей

Теория игр

Теория машин и механизмов

Теплоэнергетика и теплотехника

Технологические машины и оборудование

Технология продовольственных продуктов и товаров

Транспортные средства

Физика

Черчение

Электроника, электротехника, радиотехника

Энергетическое машиностроение

Ядерные физика и технологии

Другое

Естественные

Агрохимия и агропочвоведение

Астрономия

Безопасность жизнедеятельности

Биология

Ветеринария

Водные биоресурсы и аквакультура

География

Геодезия

Геология

Естествознание

Землеустройство и кадастр

Медицина

Нефтегазовое дело

Садоводство

Фармация

Химия

Хирургия

Экология

Гуманитарные

Актерское мастерство

Английский язык

Библиотечно-информационная деятельность

Дизайн

Документоведение и архивоведение

Журналистика

Искусство

История

Китайский язык

Конфликтология

Краеведение

Криминалистика

Кулинария

Культурология

Литература

Логика

Международные отношения

Музыка

Немецкий язык

Парикмахерское искусство

Педагогика

Политология

Право и юриспруденция

Психология

Режиссура

Реклама и PR

Религия

Русский язык

Связи с общественностью

Социальная работа

Социология

Физическая культура

Философия

Французский язык

Этика

Языки (переводы)

Языкознание и филология

Экономические

Анализ хозяйственной деятельности

Антикризисное управление

Банковское дело

Бизнес-планирование

Бухгалтерский учет и аудит

Внешнеэкономическая деятельность

Гостиничное дело

Государственное и муниципальное управление

Деньги

Инвестиции

Инновационный менеджмент

Кредит

Логистика

Маркетинг

Менеджмент

Менеджмент организации

Микро-, макроэкономика

Налоги

Организационное развитие

Производственный маркетинг и менеджмент

Рынок ценных бумаг

Стандартизация

Статистика

Стратегический менеджмент

Страхование

Таможенное дело

Теория управления

Товароведение

Торговое дело

Туризм

Управление качеством

Управление персоналом

Управление проектами

Финансовый менеджмент

Финансы

Ценообразование и оценка бизнеса

Эконометрика

Экономика

Экономика предприятия

Экономика труда

Экономическая теория

Экономический анализ

EVIEWS

SPSS

STATA

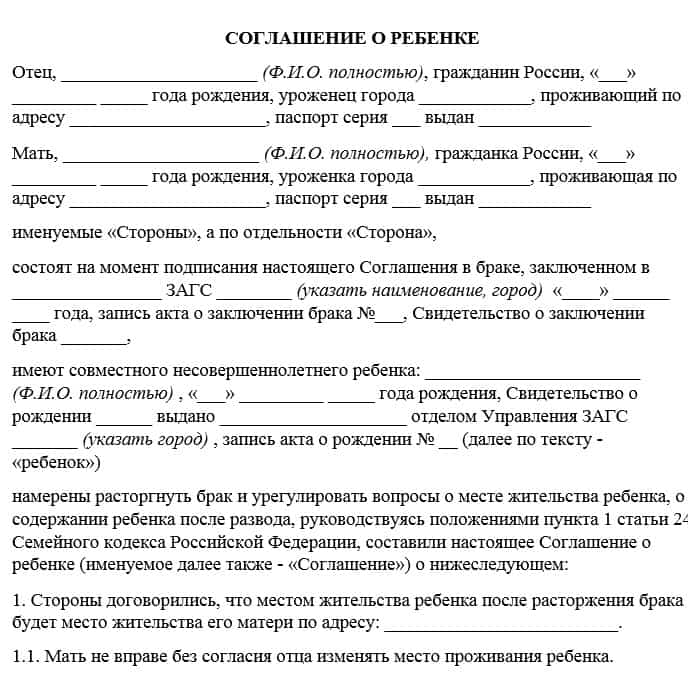

Задача 12

После расторжения

брака между супругами Борисовыми их

сын остался проживать с матерью. К

согласию об участии Борисова в воспитании

ребенка родители не пришли, в связи с

чем Борисов обратился в суд с заявлением.

В заявлении он просил суд установить

порядок осуществления своих родительских

прав. Суд отказал в принятии заявления,

указав, что решение вопроса о порядке

участия в воспитании родителями ребенка

относится к исключительной компетенции

органов опеки и попечительства и суду

неподведомственно.

К

согласию об участии Борисова в воспитании

ребенка родители не пришли, в связи с

чем Борисов обратился в суд с заявлением.

В заявлении он просил суд установить

порядок осуществления своих родительских

прав. Суд отказал в принятии заявления,

указав, что решение вопроса о порядке

участия в воспитании родителями ребенка

относится к исключительной компетенции

органов опеки и попечительства и суду

неподведомственно.

Правильно ли поступил суд?

Задача 13

Супруги Марковы

прекратили совместную жизнь и вскоре

расторгли брак. По решению суда их

двухлетняя дочь осталась с матерью.

Марков из г. Находки переехал в соседний

г. Владивосток. Будучи очень привязан

к дочери, Марков каждую субботу или

воскресенье приезжал в Находку, чтобы

повидаться с ней и Провести вместе

несколько часов. Однако через некоторое

время бывшая жена заявила Маркову, что

больше не будет отпускать с Ним дочь,

так как его встречи с девочкой, также

очень любившей отца, травмируют ее

психику.

родителям, то к знакомым. Марков обратился в суд с требованием обязать Маркову дать ему возможность видеться с дочерью 1 принимать участие в ее воспитании.

Правомерны ли требования Маркова? Какое решение будет принято судом по его требованию? Может ли суд на определенный срок лишить родителя, проживающего отдельно от ребенка, права на общение с ним? Какие меры могут быть применены к

Задача 14

Решением суда о

расторжении брака между супругами

Никитиными было также определено, что

их дочь Мария, 1998 г. р остается жить у

матери, а их сын Виктор, 1996 г. р., будет

про живать вместе с отцом. В обоснование

этого суд сослался на тс что Виктор

последние два года проживал в семье

отца в привычной для него обстановке,

очень привязан к дедушке и бабушке

(родителям Никитина), посещает школу по

месту жительства муниципальном округе

«Лефортово» и в ходе судебного

разбирательства выразил желание остаться

жить с отцом.

В кассационной жалобе Никитина указала, что суд не устранил противоречий между имеющимися заключениями и не обратил внимания на односторонний характер заключения специалиста по охране детства муниципального округа «Лефортово», в котором отсутствовала информация об обследовании условий проживания другого ребенка, о проведении бесед с обоими деть ми, не высказано мнение по поводу раздельного воспитания детей. В этой связи Никитина считает целесообразным отменить судебное решение и поручить органам опеки и попечительства дать объективное и полное заключение по спорному вопросу.

Какое решение по кассационной жалобе Никитиной может быть принято судебной коллегией по гражданским делам Московского городского суда? Какие обстоятельства должны быть при пяты во внимание судом при разрешении спора о месте жительства детей при раздельном проживании родителей?

70 лет при коммунизме повредили поколения русских семей.

История России ХХ века – это история социальных и политических потрясений, и семья, являясь «естественной и основной ячейкой общества» (статья 16.3 Всеобщей декларации прав человека), не могла избежать быть глубоко затронутым.

Развитие общества, его стабильность и процветание зависят, в том числе, от постоянного роста или, по крайней мере, стабильности численности населения. Этот общеизвестный факт дополняется обширными исследованиями, указывающими на то, что стабильность и безопасность естественной семьи жизненно важны для такого развития. Окружающая среда, обеспечиваемая естественной семьей, играет решающую роль в социальном благополучии и продуктивности подрастающего поколения. Иными словами, для обеспечения процветания общества необходимо не только обратить вспять нынешнюю тенденцию депопуляции, но и добиться того, чтобы большинство детей рождалось и воспитывалось в полноценных, полных (мать-отец) семьях.

Это особенно важно в России, где рождаемость постоянно отстает от уровня воспроизводства. По официальным данным Росстата, естественная убыль населения в 2010 году составила 239,6 тыс. человек. Совокупный коэффициент рождаемости в 2009 г. составил 1,54 при уровне воспроизводства 2,1, и даже самые оптимистичные прогнозы Росстата говорят, что Россия не сможет достичь этого показателя раньше 2030 г. Между тем, Россия лидирует в мире по количеству абортов, причем уровень абортов в 2010 г. 1 186 100 в год. Институт семьи в России тоже переживает кризис — в 2011 году 51 брак из 100 закончился разводом.

По официальным данным Росстата, естественная убыль населения в 2010 году составила 239,6 тыс. человек. Совокупный коэффициент рождаемости в 2009 г. составил 1,54 при уровне воспроизводства 2,1, и даже самые оптимистичные прогнозы Росстата говорят, что Россия не сможет достичь этого показателя раньше 2030 г. Между тем, Россия лидирует в мире по количеству абортов, причем уровень абортов в 2010 г. 1 186 100 в год. Институт семьи в России тоже переживает кризис — в 2011 году 51 брак из 100 закончился разводом.

Сегодняшняя Россия нуждается в разработке и реализации комплексной семейной политики, которая бы укрепляла брак, отцовство, материнство, а вместе с ним семейную жизнь и семейные ценности. Эта необходимость делает целесообразным изучение истории семейной политики в России как для того, чтобы проследить корни некоторых современных проблем, так и для того, чтобы избежать серьезных ошибок в будущем.

Революция и ее последствия (1917—1921)

Первые признаки того, что индустриализация в России и связанные с ней процессы начинают втягивать семью в системный кризис, стали появляться еще в конце XIX в.

Закладывая то, что впоследствии стало идеологической основой для коммунистической власти в России после 1917 года, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, как широко известно, придерживались в основном негативных взглядов на традиционную семью. Согласно Марксу и Энгельсу, при коммунизме «буржуазная» семья должна была бы «исчезнуть», как и «капитал». Практика «эксплуатации» родителями своих детей будет упразднена, а семейное воспитание будет заменено общественным образованием.

Эти идеи были подхвачены и получили дальнейшее радикальное развитие в раннюю послереволюционную российскую идеологию. Первые шаги новой власти заключались в «либерализации» семейных отношений — и тем самым одновременном подрыве влияния религиозных институтов, таких как Русская православная церковь.

В 1917 году Советское правительство приняло декреты «О гражданских браках, детях и реестрах» и «О расторжении браков».

Подтверждая такие шаги, Семейный кодекс 1918 года ввел совершенно новую мораль, противоречащую существующей практике брачного и семейного права. В положениях о разводе новое законодательство предоставило супругам право на раздельное имущество и тем самым упразднило общую семейную собственность. Кодекс также содержал расплывчатые критерии лишения родительских прав. Статья 153 гласила, что «родительские права осуществляются исключительно в интересах ребенка, при этом суды наделены правом лишать их родителей в случае ненадлежащего осуществления указанных прав».

Все эти шаги соответствовали идеологии новой власти, рассматривающей семью как основу угнетения женщин. Российские коммунисты считали, что освобождение женщин требует разрушения семейного хозяйства и семейного воспитания для публичных версий того и другого, одновременно вовлекая женщин в массовом порядке в общественное производство. В 1919 году Ленин утверждал, что «истинное освобождение женщин, настоящий коммунизм наступает только тогда и там, где поднимаются массы… . . против . . . мелкие домашние хозяйства».

В своей работе 1920 года Азбука коммунизма Николай Бухарин и Евгений Преображенский, идеологи нового порядка, писали:

В буржуазном обществе ребенок рассматривается как исключительно или, по крайней мере, в значительной степени собственность своих родителей.

Когда родители говорят о ребенке «их дочь, их сын», это подразумевает не только их родительские обязанности, но и право воспитывать собственных детей. С социалистической точки зрения это право целиком и полностью необоснованно. Индивид принадлежит не себе, а обществу — человечеству.

Эту точку зрения поддерживает Ленин, написавший в 1920 году: «Мы серьезно относимся к выполнению нашего манифестного обязательства передать обществу экономические и воспитательные функции отдельного хозяйства».

Новые идеологи прямо заявили о необходимости разрушения семьи. А. М. Коллонтай, один из самых активных деятелей семейной политики Коммунистической партии, еще в 1918 г. недвусмысленно сформулировал эту потребность: «Семья обречена. Он будет уничтожен». Н. Бухарин также писал, что «в коммунистическом обществе, когда наконец покончат с частной собственностью и угнетением женщины, исчезнут и проституция, и брак».

Как естественное следствие антисемейной политики новых властей последовал стремительный распад семьи. Свобода развода привела к серийной полигамии и проституции, маскирующейся под брак. В 1920 году в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) 41% браков длились от трех до шести месяцев, 22% — менее двух месяцев и 11% — менее одного месяца. Была распространена открытая проституция.

Свобода развода привела к серийной полигамии и проституции, маскирующейся под брак. В 1920 году в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) 41% браков длились от трех до шести месяцев, 22% — менее двух месяцев и 11% — менее одного месяца. Была распространена открытая проституция.

Количество разводов резко возросло. Если в 1913 г. на 1000 браков у русских пар приходилось 0,15 развода, то 1926-1927 видел 11 (почти в 100 раз больше). В 1920 г. в Петрограде 92 брака из 1000 заканчивались разводом9, а в 1926 г. в Москве — 477 на 1000. Государство широко выступало за свободу половых отношений.

Можно с уверенностью сказать, что этот период нанес натуральной семье сокрушительный удар, от которого российская семейная политика еще не оправляется.

Период «новой экономической политики» (1921 — 1929)

Следующим переходом для советского государства стала замена политики «военного коммунизма» так называемой «новой экономической политикой», направленной на восстановление Российская экономика сильно пострадала от гражданской войны. Благодаря экономическим изменениям и связанным с ними правовым изменениям распад семьи несколько замедлился. Необходимость возрождения экономики требовала предоставления гражданам некоторой свободы частной собственности и предпринимательства, что, что неудивительно, оказалось тесно связанным с семейной политикой. Государство признало, что семью необходимо несколько стабилизировать.

Благодаря экономическим изменениям и связанным с ними правовым изменениям распад семьи несколько замедлился. Необходимость возрождения экономики требовала предоставления гражданам некоторой свободы частной собственности и предпринимательства, что, что неудивительно, оказалось тесно связанным с семейной политикой. Государство признало, что семью необходимо несколько стабилизировать.

Тем не менее, коммунистические власти не отказались от своей программы уничтожения семьи, а просто приостановили ее. В социальной журналистике 1920-х годов «широким ходом пользовалась критика традиционных семейных ролей женщины, пресловутой неоткрытости семьи и т. д., а также пропаганда занятия вне семьи, народного просвещения, послабления нравов и т. д. ”

В 1926 году был принят новый «Свод законов о браке, семье и опеке». Кодекс больше не требовал регистрации браков, фактически приравнивая официальный брак к совместному проживанию. Были введены и другие новые нормы. В частности, в то время как 1918 Кодекса признавал право родителей определять религиозную принадлежность детей до 14 лет, статья 37 Кодекса 1926 г. отменяла это положение.

отменяла это положение.

Более того, именно Советская Россия впервые в истории континентального европейского права разрешила государству на нечетко определенных основаниях отбирать детей у родителей. Статья 46 Кодекса 1926 г. гласила, что суд может забрать детей у родителей «в случаях, когда родители либо не исполняют своих обязанностей по отношению к детям, либо злоупотребляют ими, либо злоупотребляют этими детьми»; когда оставление детей в семье считается «опасным», службы защиты детей могут забрать детей до решения суда.

На фоне большого количества разводов и низкой рождаемости число детей, рожденных вне брака, продолжало неуклонно расти. В середине 1920-х годов пришла так называемая эпидемия отцовства, огромная волна исков о взыскании алиментов, причем отцовство часто решалось без каких-либо доказательств, кроме заявления женщины.

Тем не менее реальное брачное поведение российских граждан того времени, как отмечают исследователи, определялось не только новыми коммунистическими идеологическими течениями, но и дореволюционными культурными и, прежде всего, религиозными традициями. Семейная жизнь, таким образом, стала одновременно объектом сложных, шизофренических влияний как традиционных социальных и культурных установок, так и антисемейной идеологии коммунистической власти.

Семейная жизнь, таким образом, стала одновременно объектом сложных, шизофренических влияний как традиционных социальных и культурных установок, так и антисемейной идеологии коммунистической власти.

Сталинский период (1929 – середина 1950-х)

Правление Сталина ознаменовалось серьезными изменениями в семейной политике, вызванными огромными усилиями государства по государственному строительству. Коллективизация и индустриализация привели к тому, что советские семьи, особенно крестьяне, стали нести тяжелую дополнительную ношу. Демографическая и социальная ситуация, и без того подорванная ранней советской политикой и гражданской войной, ухудшилась. Общая рождаемость упала еще больше, а внебрачная рождаемость и аборты выросли. Продолжение ранней коммунистической политики катастрофически подорвало бы стабильность государства. Практические соображения требовали кардинальных изменений в политике.

Понимая это, с 1930-х годов власти приняли официальный план укрепления семьи. На службе этой новой политике была разработана идеологическая доктрина, согласно которой прежние нападки были направлены на «буржуазную семью», а в новой России появился новый «социалистический» институт семьи. Советская семья провозглашалась одним из завоеваний социализма, чем-то, что нужно укреплять.

На службе этой новой политике была разработана идеологическая доктрина, согласно которой прежние нападки были направлены на «буржуазную семью», а в новой России появился новый «социалистический» институт семьи. Советская семья провозглашалась одним из завоеваний социализма, чем-то, что нужно укреплять.

В 1936 году Совнарком и ЦИК СССР издали декрет «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многодетным семьям, расширении сети родильных домов, яслей, и детские сады, ужесточение санкций за уклонение от выплаты алиментов и различные поправки к законам о разводе». В то же время государство ввело социальные выплаты для многодетных семей, хотя и с ограничениями в их применении — право на них имели только рабочие и служащие с семью и более детьми, но не крестьяне. Из всех семей, проживающих в России в 1937 менее 1% фактически получали платеж, что подчеркивает уже нанесенный вред.

Новая политика получила дальнейшее развитие в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства». Учреждение почетного звания «Мать-героиня», ордена «Слава материнства», медали «Медаль за материнство». Помимо этих переездов, сожительство (приравненное к официальному браку в 1926) терял свое юридическое признание. Свобода развода была существенно ограничена, а процедура развода усложнена. Эти шаги привели к существенному сокращению числа разводов. В 1946 г. в Ленинграде (Санкт-Петербурге) было в восемь раз меньше разводов по сравнению с периодом 1938-1939 гг.

«Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства». Учреждение почетного звания «Мать-героиня», ордена «Слава материнства», медали «Медаль за материнство». Помимо этих переездов, сожительство (приравненное к официальному браку в 1926) терял свое юридическое признание. Свобода развода была существенно ограничена, а процедура развода усложнена. Эти шаги привели к существенному сокращению числа разводов. В 1946 г. в Ленинграде (Санкт-Петербурге) было в восемь раз меньше разводов по сравнению с периодом 1938-1939 гг.

Новый курс на укрепление социалистической семьи был встречен резкой критикой со стороны ссыльных коммунистов-диссидентов. Троцкий, в частности, писал в своей книге 1937 года «90 029 преданных революций: что такое Советский Союз и куда он идет?». , что «Революция предприняла героическую попытку разрушить так называемый «дом и очаг», примитивное, застойное, отсталое учреждение, где женщина из рабочего класса была приговорена к каторжным работам с детства до самой смерти». Но сталинское государство, утверждал он, предало эту политику, «торжественно оправдав семью».

Но сталинское государство, утверждал он, предало эту политику, «торжественно оправдав семью».

Тем не менее нельзя не заметить противоречивый, шизофренический характер сталинской семейной политики, обещавшей укрепить социалистическую семью и одновременно поставившей семейную жизнь под почти тотальный контроль Коммунистической партии и государства. Семье отказывали как в реальной экономической, так и в идейной автономии, т. е. в праве свободно воспитывать детей по своим взглядам. Практически все практические шаги этой «просемейной» политики сводились либо к запретам, либо к декларациям, причем последние тоже были противоречивы. Например, неизбежно замечаешь, что все ордена и почетные звания, введенные в 1944 подчеркивал идею материнства, но полностью игнорировал отцовство. Позитивные шаги по поддержке семьи ограничивались государственными пособиями, которые не были ни существенными, ни широко доступными. Во всех смыслах сталинская политика рассматривала семью не как автономную единицу или институт, а как инструмент передачи государственной идеологии. Она защищала не семью как таковую, а идеологический инструмент государственной политики.

Она защищала не семью как таковую, а идеологический инструмент государственной политики.

Период «полноценного социализма» (1950-е – середина 1980-х)

Несмотря на шаги, предпринятые советским правительством для восстановления рождаемости и снижения разводимости, в конечном итоге эта политика провалилась. Отсутствие больших советских семей было по-прежнему эндемичным. Советский демограф В. А. Борисов охарактеризовал этот период как «постоянную однонаправленную тенденцию к снижению семьи, не выполняющую почти (а возможно, и все) своих функций».

Постоянно стремясь повысить рождаемость, государство постепенно переключало свое внимание на поддержку семей с детьми. Это, однако, было направлено не на семью в целом, а на ограниченную группу семей (многодетные семьи, малообеспеченные семьи и т. д.), а фактическая поддержка и льготы оставались незначительными (характерная черта, сохраняющаяся и в более поздние периоды). ). Тем не менее в начале 1980-х годов государственная политика обратилась к увеличению количества пособий семьям, а также к предоставлению льготных кредитов семьям с детьми. К середине 1980-х годов существовало 14 видов социальных выплат семьям, при этом 80% их совокупного бюджета уходило на пособие по беременности и родам; пособие по уходу за ребенком до 12 месяцев; пособия на детей из малообеспеченных семей, многодетных матерей и матерей-одиночек.

К середине 1980-х годов существовало 14 видов социальных выплат семьям, при этом 80% их совокупного бюджета уходило на пособие по беременности и родам; пособие по уходу за ребенком до 12 месяцев; пособия на детей из малообеспеченных семей, многодетных матерей и матерей-одиночек.

Государственная политика, однако, очень мало сделала для того, чтобы изменить семейные приоритеты общества и заставить семьи хотеть иметь больше детей. Основной моделью семейной жизни оставалась семья с менее чем тремя детьми. На самом деле поддержка семьи в этот период всегда была последней в списке приоритетов правительства.

Перестройка и постсоветский период (конец 1980-х – 2010 г.)

Политические и экономические потрясения этого периода не только не улучшили положение семьи, но во многом ухудшили его. В значительной степени это ухудшение можно объяснить экономическим кризисом, который Россия пережила в конце 1980-х годов. Социальные пособия для семей не были скорректированы с учетом роста цен и расходов.

Однако бедственное положение семьи было связано и с идеологическим кризисом. Распад СССР и отказ от коммунистической идеологии дестабилизировали общественную мораль. Преследуя религиозные организации и пропагандируя атеизм, СССР удалось подорвать влияние религиозных и традиционных культурно-нравственных ценностей на общество и заменить их собственной «советской» идеологией. Распад СССР означал, что эта идеология умерла, оставив моральный и культурный вакуум. Понадобился остаток века, чтобы возрождение Русской православной церкви и других религиозных общин начало заполнять этот вакуум. Однако и по сей день последствия идеологического кризиса до конца не преодолены.

Моральный кризис и экономические трудности перестройки и более поздних периодов отрицательно сказались на положении семьи, усилились такие негативные факторы, как разводы, алкоголизм и наркомания. Все это послужило контекстом для «демократизации». Вместо построения собственной системы демократического управления с учетом истории, культуры и ценностей страны, в частности семейных, которые обеспечивали социальную стабильность России, «демократизация» во многом была попыткой искусственно трансплантировать международные стандарты.

В той мере, в какой это было достигнуто, эта трансплантация фактически еще больше усугубила противоречивый характер российской семейной политики. Недавно перестроенная Россия столкнулась не с классическими стандартами демократии, присущими западной цивилизации, а с продуктом сложной и противоречивой динамики, действовавшей на международном уровне в предыдущие десятилетия. Эта динамика вывела на мировую арену новые радикальные идеологии, направленные на разрушение традиционных семейных, моральных и религиозных ценностей. Все еще наивному новому российскому государству продавали такие крайние идеи, как радикальный феминизм; чрезвычайно широкое толкование прав ребенка; одержимость так называемым домашним насилием; право на аборт; и, в некоторой степени, репродуктивные и сексуальные права.

Это международное влияние привело к ряду идеологически мотивированных резолюций. В частности, наряду с разумными средствами обеспечения интересов детей Закон 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» также предоставил государственным органам и общественным организациям право обжаловать в суде практически любое решение, принятое родители ребенка.

Новый Семейный кодекс 1996 года по существу рассматривает семью не как единое целое, а как совокупность лиц, связанных между собой взаимными правами и обязанностями. Игнорируя призывы многих специалистов, современное российское право, как и в советский период, не рассматривает семью как уникальное и обособленное юридическое лицо. Новый Кодекс направлен на дальнейшую «демократизацию» семейных отношений и наделяет государственных агентов большими полномочиями вмешиваться в семейную жизнь под предлогом нечетко определенных прав ребенка. Например, по статье 121 Кодекса (действующей до сих пор) ребенок может быть признан лишенным родительской опеки, если его родители «своими действиями или бездействием» создают условия, «препятствующие его нормальному воспитанию и развитию».

Таким образом, постсоветская семейная политика оказалась еще более противоречивой, чем раннесоветская семейная политика. Наряду с возрождением семейных и нравственных ценностей его влияния включали как наследие советской идеологии, так и родственные радикальные идеологии, неотъемлемо переданные России новые «международные стандарты». Такие смешанные сигналы создавали условия еще менее чем благоприятные для реального возрождения и укрепления семьи и повышения рождаемости.

Такие смешанные сигналы создавали условия еще менее чем благоприятные для реального возрождения и укрепления семьи и повышения рождаемости.

Современный период (2010 – настоящее время)

Противоречия, присущие современной российской семейной политике, в последнее время все чаще признаются экспертами и общественными деятелями. Несовместимые идеологии и мировоззрения создают среду, как минимум, пагубную для эффективности усилий государства по созданию семьи. Иногда эта среда прямо разрушительна для самой семьи.

Все это придает большее значение семейной школе отечественной социологии и демографии семьи, признающей необходимость существенного пересмотра государственной семейной политики для ее смещения в сторону возрождения и укрепления семьи как института. К числу принципов правильной семейной политики, разработанных русской семейной школой, относится концепция «семейного суверенитета», то есть права семьи свободно и без вмешательства извне принимать любые решения, касающиеся ее собственной частной жизни и развития. Другой важный принцип — принцип «общественного договора», согласно которому семья и государство должны взаимодействовать друг с другом как равноправные социальные институты.

Другой важный принцип — принцип «общественного договора», согласно которому семья и государство должны взаимодействовать друг с другом как равноправные социальные институты.

Следует отметить, что одним из принципов семейной политики, принятых в 1996 году в «Основных семейных политиках Российской Федерации» (утвержденных Указом Президента):

Самостоятельность и автономия семьи в принятии решений, касающихся ее развития. Экономические, правовые и идеологические меры, предпринимаемые государством в рамках его семейной политики, должны быть направлены не на регулирование его поведения, а на помощь в его развитии, предоставляя ему свободу выбора из различных доступных форм поддержки.

К сожалению, государство на практике не последовательно реализует этот семейный принцип семейного суверенитета, а подрывает его действиями и подходами, прямо ему противоречащими.

Тем не менее, рост различных просемейных общественных движений и деятельность просемейных экспертов (таких как правозащитная группа FamilyPolicy. ru) заставляет законодательную и исполнительную власть уделять больше внимания просемейным идеям и реализовывать что для решения демографических и социальных проблем современная Россия должна проводить подлинную политику укрепления семьи.

ru) заставляет законодательную и исполнительную власть уделять больше внимания просемейным идеям и реализовывать что для решения демографических и социальных проблем современная Россия должна проводить подлинную политику укрепления семьи.

В этой связи особое значение приобретают некоторые публичные выступления Президента Путина. Например, в своем выступлении на семейном собрании в феврале 2013 года г-н Путин отметил, что:

Россияне и почти все народы России имеют многовековые традиции большой семьи, объединяющей несколько поколений. Забота о стариках и детях всегда имела особое значение. Мы должны возродить эти традиции, в то же время прилагая все усилия, чтобы избежать слепого копирования опыта других культур. Это связано с тем, что модели управления общественными явлениями противоречивы в этих сферах и в тех странах, где наиболее широко применяются нормы ювенальной юстиции.

Особенно показательно, что, по мнению Президента РФ, некритическое принятие механизмов защиты детства «может привести к нарушению семейного суверенитета , вызвать недоверие и рознь между родителями и детьми». Завершая эту ключевую часть своего выступления, г-н Путин сказал, что «семья должна быть в центре общественного внимания, и мы должны рассматривать семью как наше национальное достояние».

Завершая эту ключевую часть своего выступления, г-н Путин сказал, что «семья должна быть в центре общественного внимания, и мы должны рассматривать семью как наше национальное достояние».

О том, что идеи, ранее считавшиеся «международными стандартами», теперь начинают подвергаться критической переоценке, свидетельствует 11 июня 2013 г., когда Государственная Дума (нижняя палата российского парламента) ратифицировала федеральный закон, запрещающий пропаганду «не -традиционные половые отношения» (в частности, гомосексуальность) среди детей. Этот законопроект, который, как показали опросы, получил подавляющую поддержку около 88% граждан России, был принят в условиях серьезного давления со стороны Европейского союза и ряда других международных организаций.

Россия отказывается от некритического восприятия мировых тенденций, как когда-то отворачивалась от некритического восприятия советской идеологии. Мы видим сейчас новый политический путь России, основанный на постепенном признании необходимости укрепления своего национального суверенитета, в частности, в семейной политике. Остается только надеяться, что рано или поздно российские семьи смогут воспользоваться льготами.

Остается только надеяться, что рано или поздно российские семьи смогут воспользоваться льготами.

Парфентьев Павел Александрович — управляющий директор Адвокатской группы FamilyPolicy.ru, председатель организации «За права семьи». Эта статья была перепечатана с разрешения The Family in America.

Джефф Безос сохраняет право голоса Amazon при разводе

Джеффри Дастин, Арджун Панчадар в компании в рамках бракоразводного процесса со своей женой Маккензи Безос, которой будет принадлежать 25 процентов этих акций, заявила пара в четверг, устранив неопределенность в отношении контроля над онлайн-ритейлером.

Самая богатая пара в мире объявила о предстоящем разводе в совместном заявлении в Твиттере в январе, что вызвало у некоторых опасения, что Джефф Безос может оказаться с меньшим количеством голосов Amazon или что он или Маккензи ликвидируют крупные позиции.

(Графика: Amazon подает заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США — bit.ly/2IaO24s)

«Это снимает проблему с обсуждения, с меньшей турбулентностью, чем вы могли ожидать», — сказал инвестор, чья компания владеет активами на несколько миллионов долларов. Акции Amazon, но кто попросил об анонимности из-за твердой политики.

Акции Amazon, но кто попросил об анонимности из-за твердой политики.

Маккензи Безос получит долю в Amazon стоимостью около 36 миллиардов долларов. Согласно заявлению компании, ее акции составляют 4% акций Amazon. По данным Forbes, акции Amazon сделают ее третьей самой богатой женщиной в мире, а Джефф Безос останется самым богатым человеком в мире.

Супруги, которые написали отдельно в Твиттере в четверг, сообщили, что в соответствии с их соглашением Маккензи откажется от своей доли в Washington Post, которую Джефф Безос купил в 2013 году и которая часто подвергалась критике со стороны президента США Дональда Трампа и Ракетная компания Blue Origin, которую он основал в 2000 году.

«Благодарна завершению процесса расторжения моего брака с Джеффом», — написала Маккензи Безос в своем твите, описывая соглашение. Это был первый и единственный пост с аккаунта, созданного в этом месяце.

Эти двое не предоставили никаких дополнительных финансовых подробностей по урегулированию.

«ВЛИЯНИЕ ОСТАЛОСЬ ТАКИМ ЖЕ»

Слайд-шоу ( 3 изображения )Amazon, крупнейший в мире интернет-магазин, заявил в заявлении, что 4 процента выпущенных в обращение акций будут зарегистрированы на имя Маккензи Безос после утверждения развода судом. который, как ожидается, произойдет примерно через 90 дней.

Ходатайство о разводе было подано в штате Вашингтон, сообщил человек, знакомый с этим вопросом.

Джефф Безос, которого Amazon указал в своем последнем заявлении о доверенности как своего крупнейшего акционера с долей в 16,3 процента, сохранит единоличное право голоса по акциям, если Маккензи не пожертвует их некоммерческой организации или не продаст их на открытом рынке.

Акции Amazon упали на 0,1 процента до 1818,86 доллара.

55-летний Джефф Безос считается важным участником стремительного роста Amazon и роста цен на акции с тех пор, как он основал компанию в качестве онлайн-магазина книг в 1994 году. Он выразил благодарность 48-летней Маккензи за ее поддержку, когда он перевез молодую пару в Сиэтл из Нью-Йорк для запуска Amazon.

«Когда я думаю об Amazon и влиянии Безоса на Amazon, я бы сказал, что его влияние было бы таким же, если бы у него был 51 процент акций в обращении или 1 процент. Я думаю, что его влияние продиктовано его видением Amazon», — Д.А. Об этом заявил аналитик Davidson Том Форте.

Доля Маккензи Безоса в Amazon стоит больше, чем рыночная стоимость почти 70 процентов компонентов S&P 500. иметь дело с семейными разногласиями, даже несмотря на то, что развод привлек внимание общественности к некогда частной паре Безосов.

Слайд-шоу ( 3 изображения )Джефф Безос ретвитнул заявление Маккензи и добавил отдельным постом, что он благодарен «за ее поддержку и за ее доброту в этом процессе».

Лайат Сэдлер, адвокат по супружеским отношениям из Сан-Франциско, сказала, что соглашение должно успокоить инвесторов.

«Они проделали большую работу за кулисами, чтобы расставание прошло так мирно, как кажется», — сказала она. Тем не менее, добавил Сэдлер, «не зная, какие деньги она получила, я понятия не имею, насколько это было выгодно для него или нет».

Когда родители говорят о ребенке «их дочь, их сын», это подразумевает не только их родительские обязанности, но и право воспитывать собственных детей. С социалистической точки зрения это право целиком и полностью необоснованно. Индивид принадлежит не себе, а обществу — человечеству.

Когда родители говорят о ребенке «их дочь, их сын», это подразумевает не только их родительские обязанности, но и право воспитывать собственных детей. С социалистической точки зрения это право целиком и полностью необоснованно. Индивид принадлежит не себе, а обществу — человечеству.

Leave A Comment