Окисление органических веществ – основа жизни | Жизнь и ее проявления

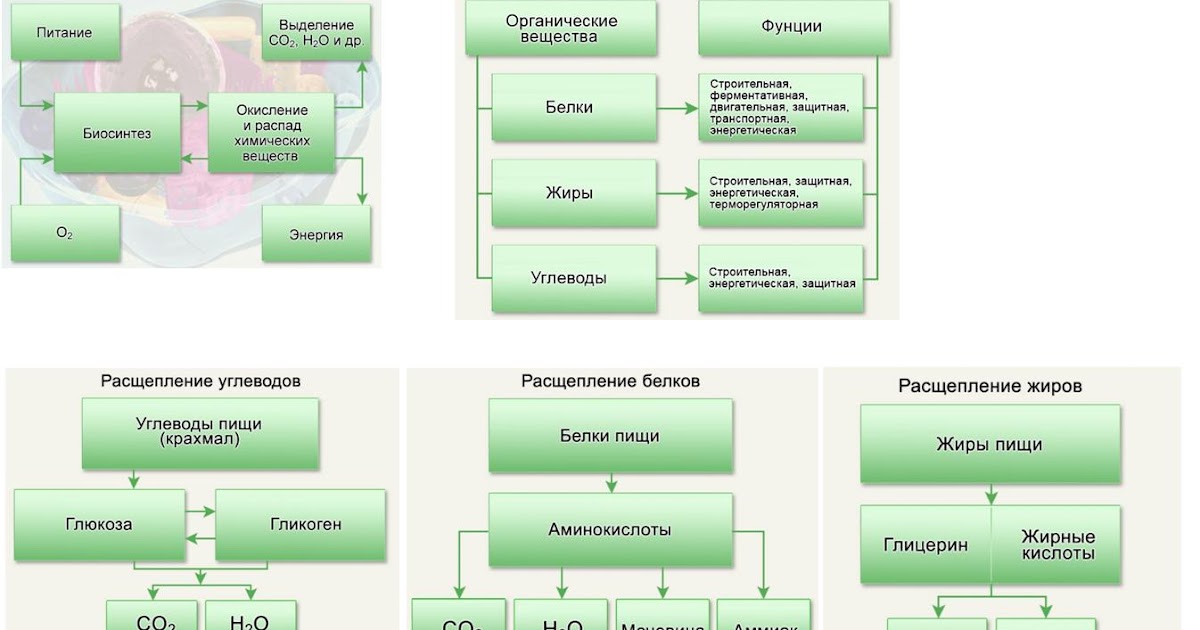

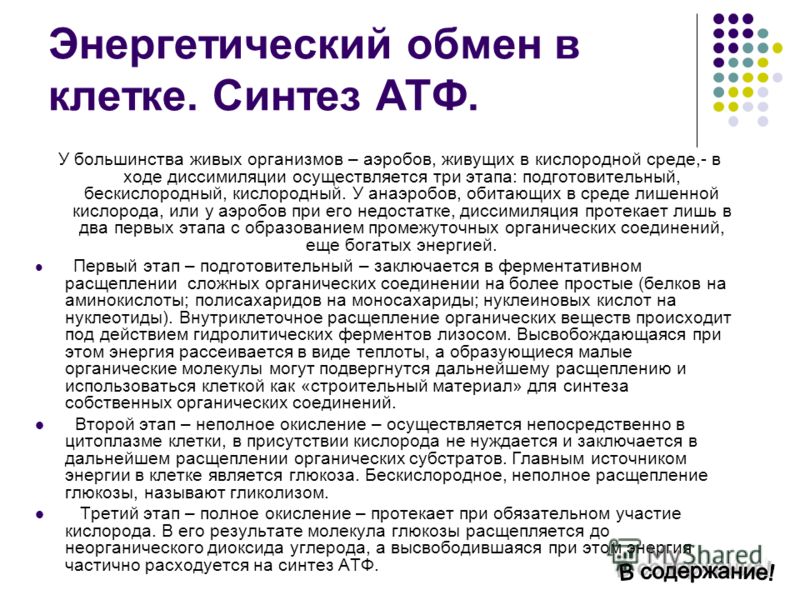

Органические вещества и заключенная в них энергия, образовавшаяся в клетках любого организма в процессе ассимиляции, претерпевают обратный процесс — диссимиляцию. При диссимиляции освобождается химическая энергия, которая в организме же превращается в различные формы энергии — механическую, тепловую и т. д. Освобожденная при диссимиляции энергия является той самой материальной основой, которая осуществляет все жизненные процессы — синтез органических веществ, саморегулирование организма, рост, развитие, размножение, реакции организма на внешние воздействия и другие проявления жизни.

Диссимиляция, или окисление, у живых организмов осуществляется двумя способами. У большинства растений, животных, человека и простейших организмов окисление органических веществ происходит с участием кислорода воздуха. Этот процесс получил название «дыхание», или аэробный (от лат. аэр — воздух) процесс. У некоторых групп растений, которые способны существовать без воздуха, окисление происходит без кислорода, то есть анаэробным путем, и называется брожением. Рассмотрим каждый из этих процессов в отдельности.

У некоторых групп растений, которые способны существовать без воздуха, окисление происходит без кислорода, то есть анаэробным путем, и называется брожением. Рассмотрим каждый из этих процессов в отдельности.

Понятие «дыхание» первоначально означало лишь вдыхание и выдыхание воздуха легкими. Затем «дыханием» стали называть обмен газами между клеткой и окружающей ее средой — потребление кислорода и выделение углекислоты. Дальнейшие углубленные исследования показали, что дыхание является очень сложным многоступенчатым процессом, который совершается в каждой клетке живого организма с обязательным участием биологических катализаторов — ферментов.

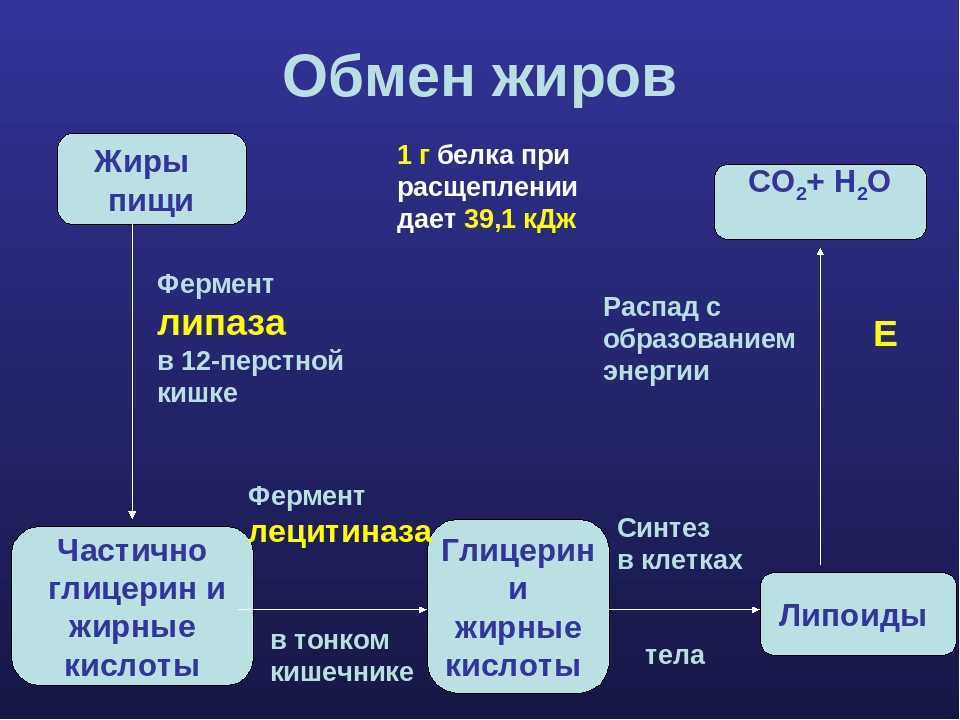

Органические вещества, прежде чем превратиться в «топливо», дающее энергию клетке и организму в целом, должны быть соответствующим образом обработаны с помощью ферментов. Эта обработка заключается в расщеплении крупных молекул биополимеров — белков, жиров, полисахаридов (крахмала и гликогена) — в мономеры. Тем самым достигается определенная универсализация питательного материала.

Таким образом, вместо многих сотен различных полимеров, например пищи, в кишечнике животных образуется несколько десятков мономеров — аминокислот, жирных кислот, глицерина и глюкозы, которые затем доставляются клеткам тканей животных и человека по кровеносным и лимфатическим путям. В клетках происходит дальнейшая универсализация этих веществ. Все мономеры превращаются в более простые молекулы карбоновых кислот с углеродной цепочкой, содержащей от двух до шести атомов. Если мономеров насчитывается несколько десятков, из них двадцать аминокислот, то карбоновых кислот всего десять. Так окончательно утрачивается специфика питательных веществ.

Но и карбоновые кислоты являются лишь предшественниками материала, который можно назвать «биологическим горючим». Они непосредственно еще не могут быть использованы в энергетических процессах клетки. Следующий этап универсализации — отщепление от карбоновых кислот водорода. При этом образуется углекислый газ (СО2), который организм выдыхает. Атом водорода содержит электрон и протон. Для энергетики клетки и организма в целом (биоэнергетики) роль этих составных частей атома далеко не равноценна. Энергия, заключенная в атомном ядре, недоступна для клетки. Превращение же электрона в атоме водорода сопровождается выделением энергии, которая используется в процессах жизнедеятельности клетки. Поэтому освобождением электрона заканчивается последний этап универсализации биологического топлива. В этот период специфика органических веществ, их составных частей и карбоновых кислот не имеет значения, ибо все они в конечном счете приводят к образованию носителя энергии — электрона.

Атом водорода содержит электрон и протон. Для энергетики клетки и организма в целом (биоэнергетики) роль этих составных частей атома далеко не равноценна. Энергия, заключенная в атомном ядре, недоступна для клетки. Превращение же электрона в атоме водорода сопровождается выделением энергии, которая используется в процессах жизнедеятельности клетки. Поэтому освобождением электрона заканчивается последний этап универсализации биологического топлива. В этот период специфика органических веществ, их составных частей и карбоновых кислот не имеет значения, ибо все они в конечном счете приводят к образованию носителя энергии — электрона.

Возбужденный электрон соединяется с кислородом. Приняв два электрона, кислород заряжается отрицательно, присоединяет два протона и образует воду. Так совершается акт клеточного дыхания.

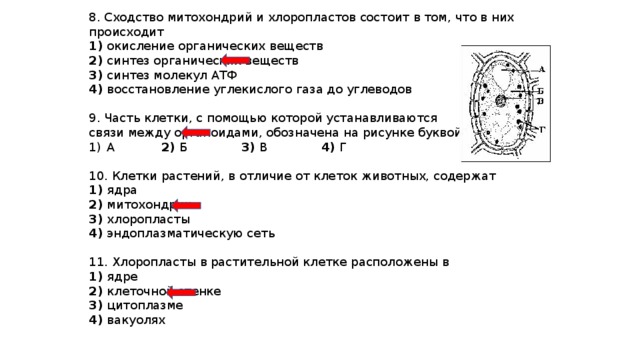

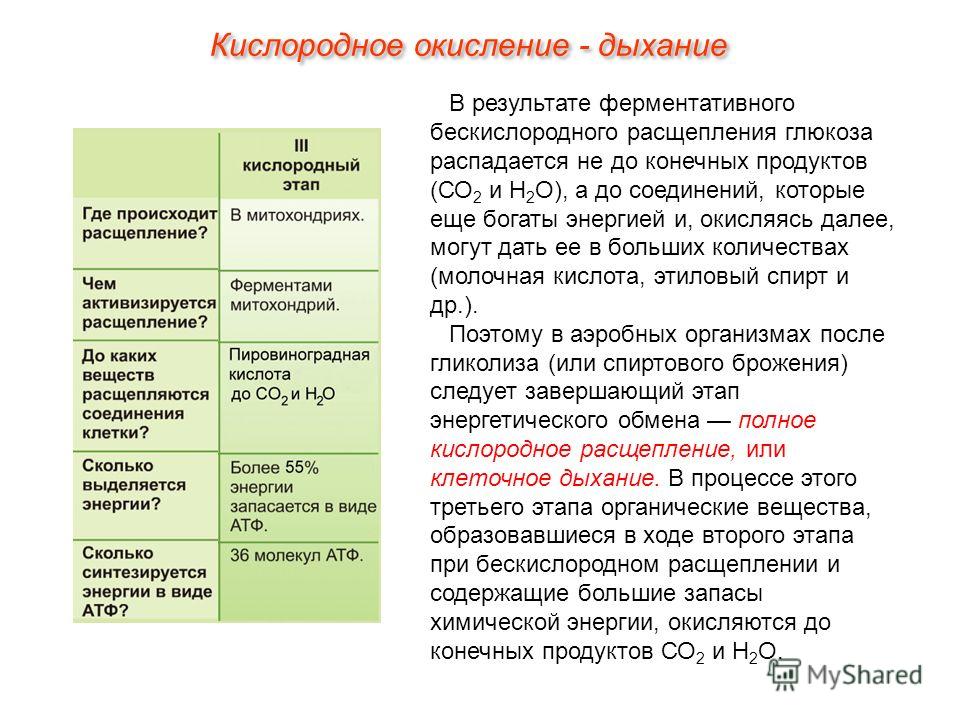

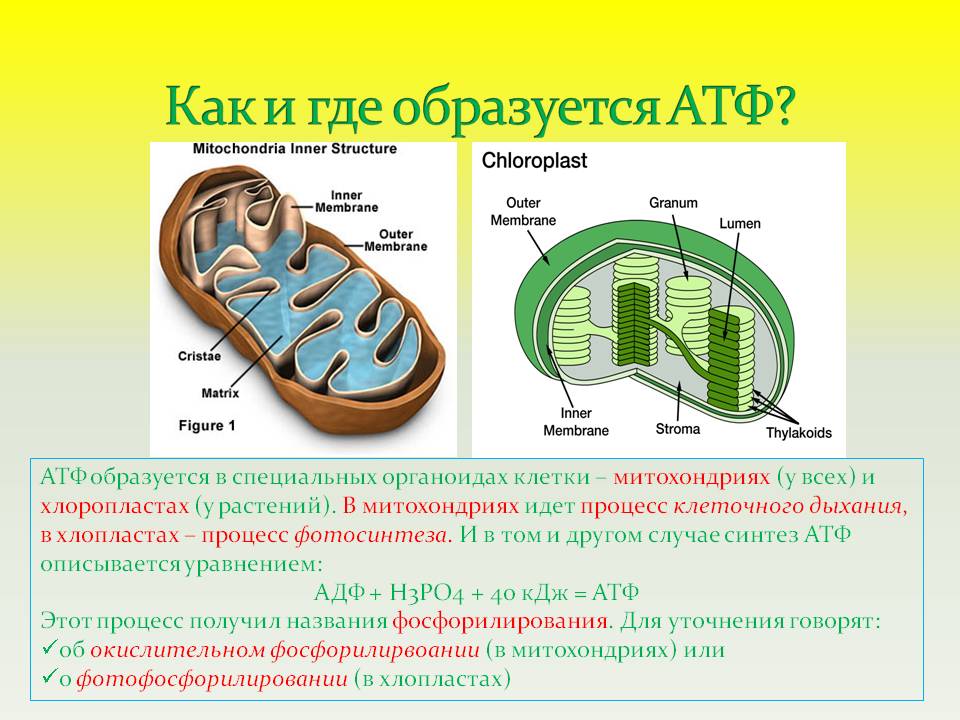

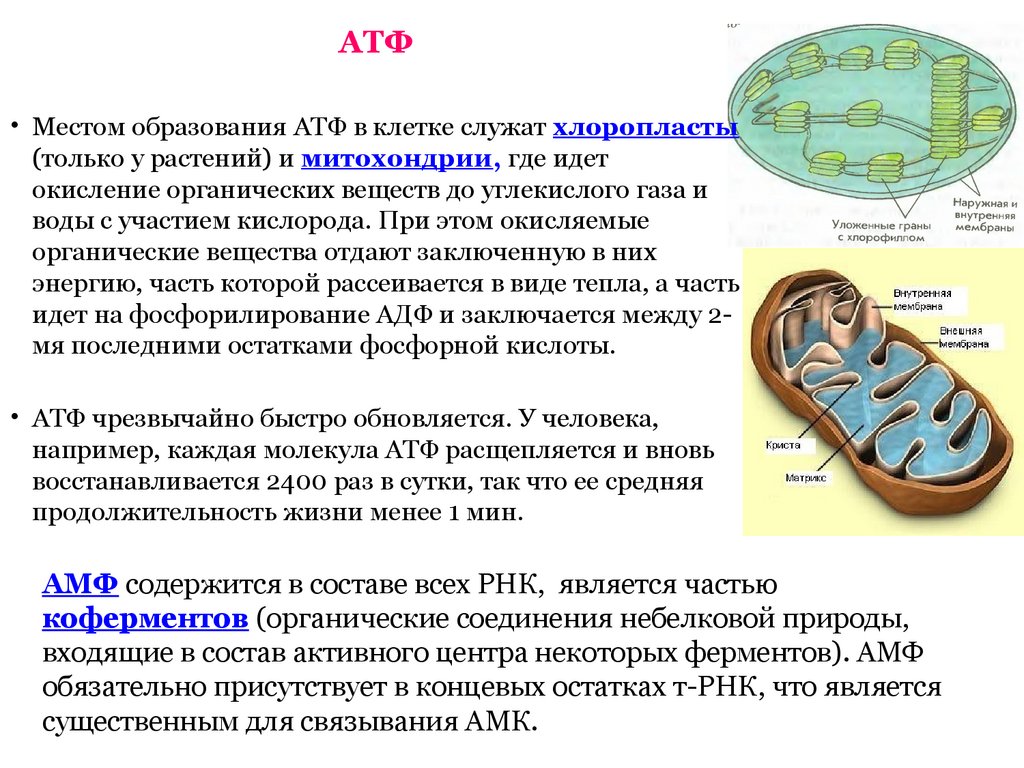

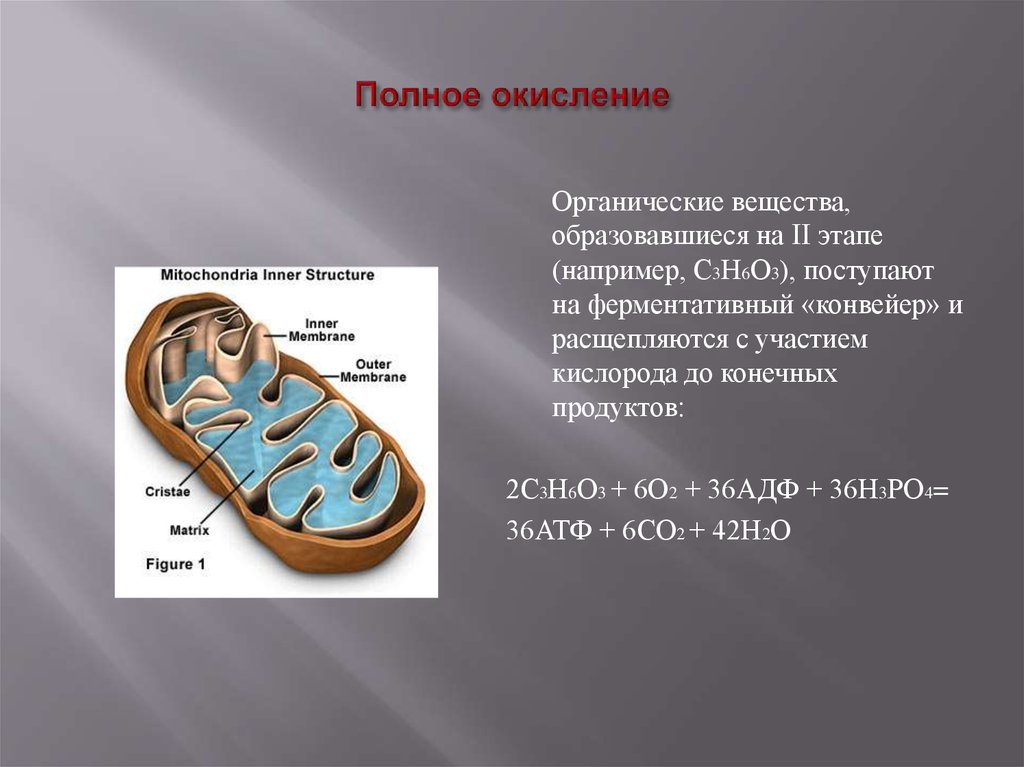

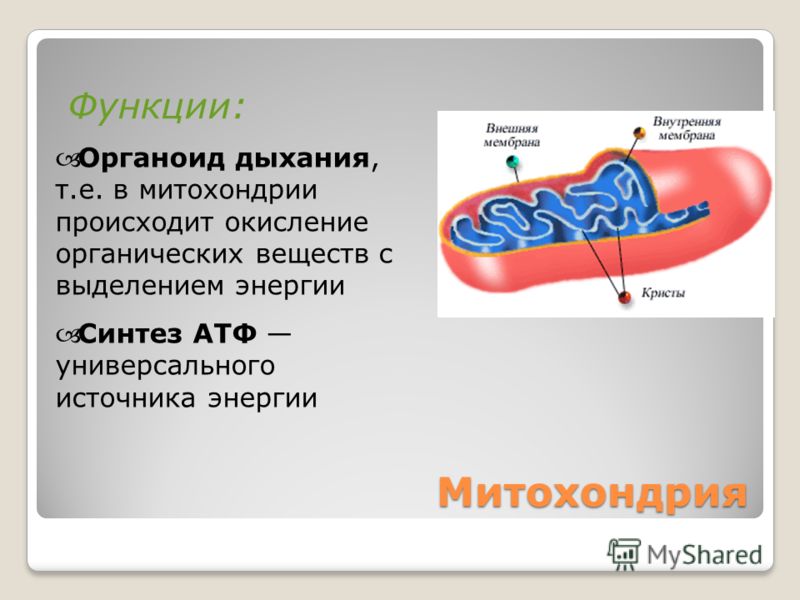

Окисление органических веществ в клетках происходит в митохондриях, которые, как уже было отмечено в предыдущей брошюре, играют роль динамомашины, преобразующей энергию сгорания углеводов и жиров в энергию аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).

Окислению в организме подвергаются в первую очередь углеводы. Начальные и конечные процессы окисления углеводов можно выразить такой суммарной формулой: C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + энергия.

В животном и растительном организмах процесс дыхания в основе своей одинаков: биологический смысл его в обоих случаях состоит в получении энергии каждой клеткой в результате окисления органических веществ. Образуемая при этом АТФ используется как аккумулятор энергии. Именно этим аккумулятором восполняется потребность в энергии, в каком бы месте клетки любого организма она не возникла.

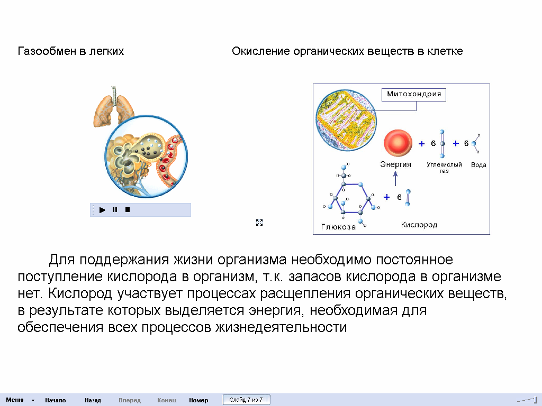

В процессе дыхания растения совершенно так же, как и животные, потребляют кислород и выделяют углекислый газ. Как у животных, так и у растений дыхание идет непрерывно днем и ночью. Прекращение дыхания, например путем прекращения доступа кислорода, неминуемо приводит к смерти, так как жизнедеятедьность клеток не может поддерживаться без непрерывного использования энергии. У всех животных, за исключением микроскопически малых, кислород не может проникнуть в достаточном количестве непосредственно в клетки и ткани из воздуха. В этих случаях газообмен со средой осуществляется при помощи специальных органов (трахей, жабр и легких). У позвоночных снабжение кислородом каждой отдельной клетки происходит через кровь и обеспечивается работой сердца и всей кровеносной системы. Сложность газообмена у животных долгое время мешала выяснить истинную сущность и значение тканевого дыхания. Ученым нашего столетия потребовалось много усилий для доказательства того, что окисление совершается не в легких и не в крови, а в каждой живой клетке.

У всех животных, за исключением микроскопически малых, кислород не может проникнуть в достаточном количестве непосредственно в клетки и ткани из воздуха. В этих случаях газообмен со средой осуществляется при помощи специальных органов (трахей, жабр и легких). У позвоночных снабжение кислородом каждой отдельной клетки происходит через кровь и обеспечивается работой сердца и всей кровеносной системы. Сложность газообмена у животных долгое время мешала выяснить истинную сущность и значение тканевого дыхания. Ученым нашего столетия потребовалось много усилий для доказательства того, что окисление совершается не в легких и не в крови, а в каждой живой клетке.

В растительном организме механизмы газообмена значительно проще, чем у животных. Кислород воздуха проникает в каждый лист растений через особые отверстия — устьица. Газообмен у растений осуществляется всей поверхностью тела и связан с передвижением воды по сосудистым пучкам.

Организмы, у которых окисление происходит за счет свободного кислорода (атмосферного или растворенного в воде), называются, как уже было отмечено выше, аэробными. Этот тип обмена свойствен подавляющему большинству растений и животных.

Этот тип обмена свойствен подавляющему большинству растений и животных.

Все живые существа на Земле в процессе дыхания ежегодно окисляют миллиарды тонн органических веществ. При этом освобождается огромное количество энергии, которая используется во всех проявлениях жизни.

Французским ученым Л. Пастером еще в прошлом столетии была показана возможность развития некоторых микроорганизмов в бескислородной среде, то есть «жизнь без воздуха». Окисление органических веществ без участия кислорода называется брожением, а организмы, способные к активной жизни в лишенной кислорода среде, называются анаэробными. Таким образом, брожение — это форма диссимиляции при анаэробном типе обмена.

При брожении в отличие от дыхания органические вещества окисляются не до конечных продуктов (СО2 и Н2О), а образуются промежуточные соединения. Энергия, заключенная в органических веществах, освобождается не вся, часть ее остается в промежуточных сбраживающих веществах.

Брожение так же, как и дыхание, осуществляется через ряд сложных химических реакций. Например, конечные результаты спиртового брожения изображаются следующей формулой:

С6Н12О6 = 2СО2 + 2С2Н5ОН + 25 ккал/г • моль.

В результате спиртового брожения из сахара (глюкозы) образуется продукт неполного окисления — этиловый спирт — и освобождается только небольшая часть энергии, содержащейся в углеводах.

Примером анаэробных организмов могут служить дрожжевые грибки, которые получают энергию для жизнедеятельности, ассимилируя углеводы и подвергая их спиртовому брожению в процессе диссимиляции. Многие анаэробные микроорганизмы расщепляют углеводы до молочной, масляной, уксусной кислот и других продуктов неполного окисления. Некоторые виды бактерий могут использовать в качестве источника энергии не только сахара, аминокислоты и жиры, но и продукты выделения животных, как, например, мочевину и мочевую кислоту, содержащиеся в моче, и вещества, входящие в состав экскрементов. Даже пенициллин, убивающий многие бактерии, используется одним из видов бактерий как питательное вещество.

Даже пенициллин, убивающий многие бактерии, используется одним из видов бактерий как питательное вещество.

Анаэробный обмен встречается в основном в мире микроорганизмов. Из многоклеточных в значительной мере за счет анаэробного обмена живут кишечные паразиты (круглые и ленточные глисты и др.), обитающие в среде с очень малым содержанием свободного кислорода. Среди микроорганизмов есть много аэробных, а также форм, способных к обоим типам обмена.

Таким образом, в процессе синтеза органических соединений в них как бы «консервируется» или запасается затраченная на их синтез энергия химических связей. Она снова освобождается при обратном процессе разложения органических веществ. В энергетическом отношении живые существа являются, как уже говорилось, открытыми системами. Это значит, что они нуждаются в поступлении энергии извне в форме, которая позволяет использовать ее для выполнения работы, неразрывно связанной с жизненными проявлениями, и выделяют в окружающую среду эту же энергию, но уже в обесцененной форме, например в форме тепла, которое рассеивается в окружающей среде. Благодаря непрерывным процессам синтеза и распада, ассимиляции и диссимиляции в живых существах идет постоянный круговорот веществ и превращение энергии. Какое количество энергии было поглощено, столько же ее выделяется при диссимиляции. Энергия, освободившаяся при диссимиляции, осуществляет процессы, которые характеризуют сущность жизни и все ее проявления.

Благодаря непрерывным процессам синтеза и распада, ассимиляции и диссимиляции в живых существах идет постоянный круговорот веществ и превращение энергии. Какое количество энергии было поглощено, столько же ее выделяется при диссимиляции. Энергия, освободившаяся при диссимиляции, осуществляет процессы, которые характеризуют сущность жизни и все ее проявления.

- ← Еще один способ питания

- Организм и среда →

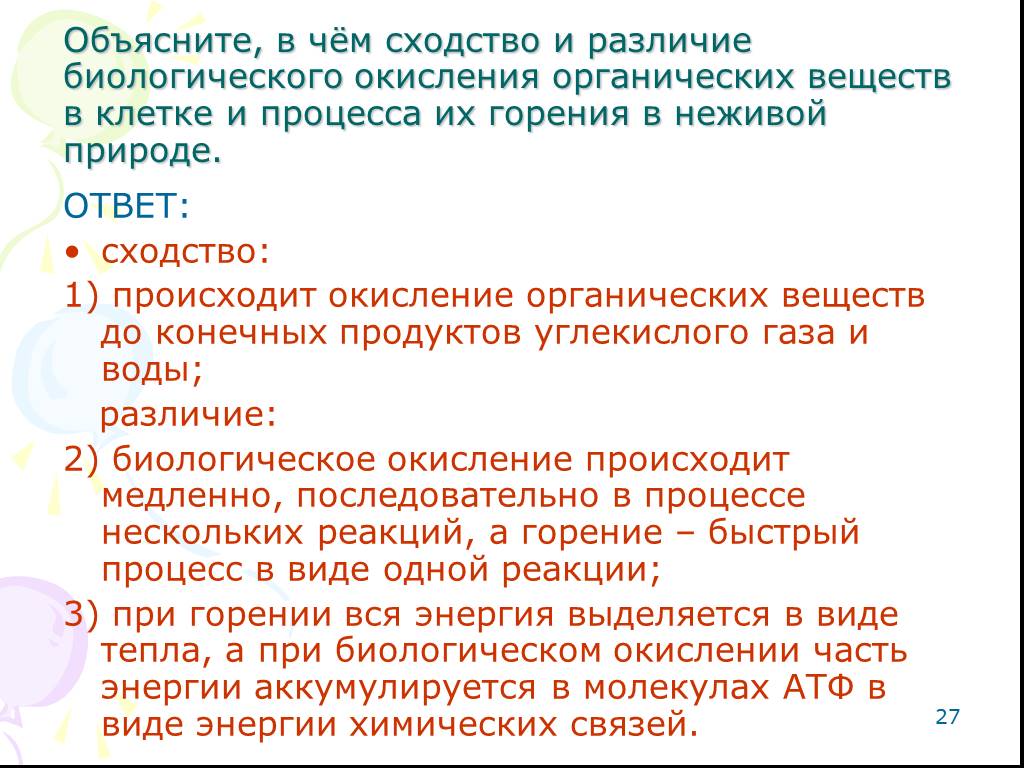

Биологическое окисление органических веществ в организме человека сходно по химическому процессу со сжиганием топлива

«Биология отрицает законы математики: при делении происходит умножение» Валерий Красовский

Шаблоны Joomla 3 тут

Биологическое окисление органических веществ в организме человека сходно по химическому процессу со сжиганием топлива (угля, торфа, дерева). Какие общие с горением продукты образуются в результате этих процессов? Сравните энергетику процессов биологического окисления и горения. В чём их отличие?

В чём их отличие?

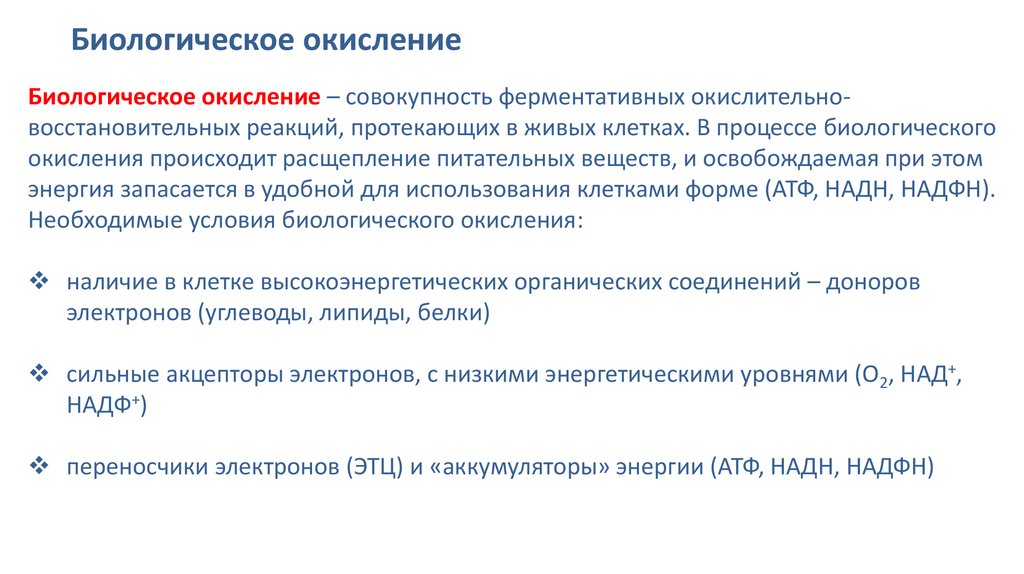

1. В результате окисления молекулярным кислородом органических веществ в клетке, как и при горении, образуются углекислый газ и вода.

2. При горении вся энергия выделяется в виде тепла или лучистой энергии (свет), а при биологическом окислении часть энергии запасается в молекулах АТФ.

3. Биологическое окисление происходит ступенчато в разных структурах организма и клетки при участии ферментов.

Просмотров: 8965

Последние обновления

- Небный язычок

- Эксперимент

- За последние десятилетия многие южные инфекции, переносимые насекомыми и клещами, продвинулись в северные регионы, где раньше они не встречались org/Article»> Какие приспособления в строении и поведении костных рыб обеспечивают интенсивное извлечение ими кислорода из воды

- Кактусы относятся к группе растений-суккулентов. Какое адаптивное значение имеют такие особенности строения кактусов

- При намокании у собаки шерсти происходит реакция отряхивания.

- Снегири и некоторые виды синиц являются оседлыми птицами, зимующими в местах гнездования

- Как расположены глаза у крупных хищных и травоядных млекопитающих

- Известно, что у морских водорослей концентрация органических веществ (сахаров, спиртов и аминокислот) в цитоплазме клеток существенно выше, чем у пресноводных водорослей org/Article»> Использование инсектицидов в период цветения луговых растений в течение нескольких лет привело к сокращению численности насекомых-опылителей

Подписывайся на обновления, обсуждай вопросы в соцсетях

Получай новые материалы с сайта для подготовки

к ЕГЭ по БИОЛОГИИ

15.2: Окисление и восстановление органических соединений — обзор

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 106386

- Тим Содерберг

- Университет Миннесоты Моррис

Вы, несомненно, уже знакомы с общим представлением об окислении и восстановлении: из общей химии вы узнали, что при окислении соединение или элемент теряет электроны, а при восстановлении приобретает электроны. Вы также знаете, что реакции окисления и восстановления протекают в тандеме: если один вид окисляется, другой должен одновременно восстанавливаться — отсюда и термин «окислительно-восстановительная реакция».

Вы также знаете, что реакции окисления и восстановления протекают в тандеме: если один вид окисляется, другой должен одновременно восстанавливаться — отсюда и термин «окислительно-восстановительная реакция».

Большинство окислительно-восстановительных реакций, которые вы видели ранее в общей химии, вероятно, связаны с потоком электронов от одного металла к другому, например, реакция между ионом меди в растворе и металлическим цинком: 9{+2}_{(вод)}\]

Упражнение 15.2.1

Читая приведенную выше реакцию слева направо, какие химические соединения окисляются? Который сокращается?

Когда мы говорим об окислении и восстановлении органических соединений, нас в основном интересует количество связей углерод-гетероатом в соединении по сравнению с количеством связей углерод-водород. (Помните, что термин «гетероатом» в органической химии обычно относится к кислороду, азоту, сере или галогену).

Примечание

- Окисление органического соединения приводит к увеличению числа связей углерод-гетероатом и/или уменьшению числа связей углерод-водород.

- Восстановление органического соединения приводит к уменьшению числа связей углерод-гетероатом и/или увеличению числа связей углерод-водород.

Ниже приведен ряд общих преобразований функциональных групп, которые классифицируются как окислительно-восстановительные.

Гетероатомы, такие как кислород и азот, более электроотрицательны, чем углерод, поэтому, когда атом углерода получает связь с гетероатомом, он теряет электронную плотность и, таким образом, окисляется. И наоборот, водород менее электроотрицателен, чем углерод, поэтому, когда углерод получает связь с водородом, он приобретает электронную плотность и, таким образом, восстанавливается.

Упражнение 15.2.2

Гидратация алкена до спирта не классифицируется как окислительно-восстановительная реакция. Объяснять.

По большей части, говоря об окислительно-восстановительных реакциях в органической химии, мы имеем дело с небольшим набором хорошо узнаваемых превращений функциональных групп. В этом контексте может быть полезно понятие степени окисления. Когда в соединении много углерод-водородных связей, говорят, что оно находится в более низкой степени окисления или в более восстановленном состоянии. И наоборот, если он содержит много связей углерод-гетероатом, говорят, что он находится в более высокой степени окисления.

В этом контексте может быть полезно понятие степени окисления. Когда в соединении много углерод-водородных связей, говорят, что оно находится в более низкой степени окисления или в более восстановленном состоянии. И наоборот, если он содержит много связей углерод-гетероатом, говорят, что он находится в более высокой степени окисления.

В качестве примера начнем с ряда одноуглеродных соединений. Метан, в котором углерод имеет четыре связи с водородом, является наиболее восстановленным членом группы. Соединения все больше окисляются, когда мы движемся слева направо, с каждым шагом приобретая связь с кислородом и теряя связь с водородом. Углекислый газ, в котором все четыре связи углерода связаны с кислородом, находится в высшей степени окисления.

В более общем плане мы можем ранжировать степень окисления обычных функциональных групп:

Наиболее восстановленная степень окисления алканов. Спирты, тиолы, амины и алкены находятся в одной и той же степени окисления: поэтому реакция превращения одной из этих групп в другую — например, превращение спирта в алкен — не является окислительно-восстановительной реакцией.

Важно помнить, что окисление и восстановление всегда происходят в тандеме: когда одно соединение окисляется, другое соединение должно восстанавливаться. Часто химики-органики используют термины окислитель и восстановитель для обозначения видов, которые обычно используются химиками-людьми или в природе для достижения окисления или восстановления различных соединений. Например, триоксид хрома (\(CrO_3\)) представляет собой лабораторный окислитель, используемый химиками-органиками для окисления вторичного спирта до кетона, который в процессе восстанавливается до \(H_2CrO_3\). Боргидрид натрия (\(NaBH_4\)) представляет собой лабораторный восстановитель, используемый для восстановления кетонов (или альдегидов) до спиртов, в процессе окисляющийся до \(NaBH_3OH\).

Существует широкий выбор окислителей и восстановителей, доступных для использования в лаборатории органической химии, каждый из которых имеет свои особые свойства и области применения. Например, хотя боргидрид натрия очень полезен для восстановления альдегидных и кетоновых групп до спиртов, он не восстанавливает сложные эфиры и другие производные карбоновых кислот. Если вы пройдете курс синтетической органической химии, вы узнаете об использовании многих из этих агентов.

В этой книге, конечно же, нас интересует в первую очередь органическая химия, происходящая внутри живой клетки. Большая часть этой главы будет посвящена действию двух очень важных классов коферментов — никотинамидов и флавинов, — которые служат биохимическими окислителями и восстановителями. Мы также рассматриваем окисление и восстановление атомов серы в тиоловых группах, особенно тиоловой группы на боковой цепи остатков цистеина в белках.

Упражнение 15.2.3

Каждое из биохимических превращений, показанных ниже, представляет собой этап метаболизма аминокислот. Для каждого укажите, окисляется ли субстрат, восстанавливается или не окисляется и не восстанавливается.

Для каждого укажите, окисляется ли субстрат, восстанавливается или не окисляется и не восстанавливается.

- (из биосинтеза ароматических аминокислот)

- (из биосинтеза аргинина и пролина)

- (в результате катаболизма лизина)

- (от катаболизма триптофана)

- (в результате катаболизма серина)

Эта страница под названием 15.2: Окисление и восстановление органических соединений — обзор распространяется под лицензией CC BY-NC-SA 4.0 и была создана, изменена и/или курирована Тимом Содербергом посредством исходного контента, который был отредактирован в соответствии со стилем и стандарты платформы LibreTexts; подробная история редактирования доступна по запросу.

- Наверх

- Была ли эта статья полезной?

- Тип изделия

- Раздел или Страница

- Автор

- Тим Содерберг

- Лицензия

- CC BY-NC-SA

- Версия лицензии

- 4,0

- Показать страницу TOC

- № на стр.

- Теги

- окисление

- степень окисления

- редокс

- переходник

- источник@https://digitalcommons.morris.umn.edu/chem_facpubs/1/

Клеточное дыхание и ферментация — Учебник по биологии

Клеточное дыхание

Клеточное дыхание — это набор метаболических реакций и процессов, происходящих в клетках организмов для преобразования биохимической энергии питательных веществ в аденозинтрифосфат (АТФ), а затем выпускать продукты жизнедеятельности. Реакции, участвующие в дыхании, являются катаболическими реакциями, которые расщепляют большие молекулы на более мелкие, высвобождая энергию в процессе, поскольку слабые, так называемые «высокоэнергетические» связи заменяются более сильными связями в продуктах. Дыхание является одним из ключевых способов, с помощью которых клетка получает полезную энергию для подпитки клеточной активности. Общая реакция разбивается на множество более мелких, когда она происходит в организме, большинство из которых сами являются окислительно-восстановительными реакциями.

Дыхание является одним из ключевых способов, с помощью которых клетка получает полезную энергию для подпитки клеточной активности. Общая реакция разбивается на множество более мелких, когда она происходит в организме, большинство из которых сами являются окислительно-восстановительными реакциями.

Гарвардский университет и XVIVO совместно разработали это трехмерное анимационное путешествие для студентов Гарвардского университета, изучающих молекулярную и клеточную биологию, о микроскопическом мире митохондрий. Анимация подчеркивает создание аденозинтрифосфата (АТФ) — мобильных молекул, которые хранят химическую энергию, полученную в результате расщепления углеродсодержащей пищи.

Питательные вещества, которые обычно используются клетками животных и растений для дыхания, включают сахар, аминокислоты и жирные кислоты, а распространенным окислителем (акцептором электронов) является молекулярный кислород (O2). Энергия, запасенная в АТФ (его третья фосфатная группа слабо связана с остальной частью молекулы и легко разрушается, позволяя образовываться более прочным связям, тем самым передавая энергию для использования клеткой), может затем использоваться для управления процессами, требующими энергии, включая биосинтез. , передвижение или транспорт молекул через клеточные мембраны.

Энергия, запасенная в АТФ (его третья фосфатная группа слабо связана с остальной частью молекулы и легко разрушается, позволяя образовываться более прочным связям, тем самым передавая энергию для использования клеткой), может затем использоваться для управления процессами, требующими энергии, включая биосинтез. , передвижение или транспорт молекул через клеточные мембраны.

Клеточное дыхание и ферментация производят энергию для использования клетками. Любой химический процесс, который дает энергию, известен как катаболический путь. Почти у всех организмов на Земле (кроме хемолитотрофов) эта энергия хранится в органических молекулах. Клетки высвобождают энергию в этих органических молекулах, расщепляя их. Благодаря клеточному дыханию и ферментации эти связи разрываются, высвобождая потенциальную энергию органических молекул в кинетическую энергию, которую клетки используют для выполнения работы.

АТФ

Аденозинтрифосфат широко известен как АТФ. Это очень похоже на химическую пружину, которая нагружается и перемещается по клетке, а затем может расщепляться на части, производя энергию. Затем АТФ расщепляется на АДФ (который теперь расслаблен) и молекулу фосфата.

Затем АТФ расщепляется на АДФ (который теперь расслаблен) и молекулу фосфата.

АТФ состоит из аденозина и трех фосфатных групп (трифосфат). АТФ представляет собой нестабильную молекулу в воде, в которой она гидролизуется до АДФ и фосфата. Это связано с тем, что прочность связей между фосфатными группами в АТФ меньше прочности водородных связей между его продуктами (АДФ + фосфат) и водой. Таким образом, если АТФ и АДФ находятся в химическом равновесии в воде, почти весь АТФ в конечном итоге будет преобразован в АДФ. Система, далекая от равновесия, способна совершать работу. Живые клетки поддерживают соотношение АТФ и АДФ на уровне десяти порядков величины от равновесного, при этом концентрации АТФ в тысячу раз превышают концентрацию АДФ. Это отклонение от равновесия означает, что гидролиз АТФ в клетке высвобождает большое количество свободной энергии.

Общее уравнение клеточного дыхания

В целом аэробное дыхание представляет собой расщепление пищи в присутствии кислорода с образованием углекислого газа, воды и синтезом АТФ. Пища может быть сахаром, крахмалом или жиром. Все эукариотические организмы могут использовать глюкозу в качестве пищи.

Пища может быть сахаром, крахмалом или жиром. Все эукариотические организмы могут использовать глюкозу в качестве пищи.

Это сбалансированное уравнение клеточного дыхания глюкозы. Молекула глюкозы соединяется с 6 молекулами кислорода, образуя 6 молекул воды, 6 молекул воды и АТФ.

Клеточное дыхание как серия реакций восстановления-окисления

Окислительно-восстановительный потенциал описывает все химические реакции, в которых изменяется степень окисления атомов. Термин происходит от двух концепций восстановления и окисления. Принимая во внимание, что окисление — это потеря электронов молекулой или атомом. Окисление атома создает катион, положительно заряженный ион. Просто представьте, что это двойное отрицание (как в алгебре). Отрицательное, умноженное на отрицательное, создает положительный заряд.

Напротив, восстановление — это приобретение электронов молекулой или атомом. Приобретая электроны, он создает положительный заряд на этом атоме или электроне. Простая окислительно-восстановительная реакция представляет собой ионное связывание соли (NaCl), когда натрий теряет электрон на хлор, образуя положительно заряженный натрий и отрицательно заряженный хлор. Именно так живые существа генерируют полезную энергию из энергии, хранящейся в молекулах. На каждое восстановление приходится окисление. Следовательно, эти реакции известны как окислительно-восстановительные реакции.

Простая окислительно-восстановительная реакция представляет собой ионное связывание соли (NaCl), когда натрий теряет электрон на хлор, образуя положительно заряженный натрий и отрицательно заряженный хлор. Именно так живые существа генерируют полезную энергию из энергии, хранящейся в молекулах. На каждое восстановление приходится окисление. Следовательно, эти реакции известны как окислительно-восстановительные реакции.

Окислительно-восстановительный потенциал глюкозы

Глюкоза подвергается реакции того же типа. Каждый атом углерода теряет электроны при окислении в присутствии кислорода. А кислород становится восстановленным, потому что он приобретает электроны. Таким образом, энергия высвобождается из глюкозы в небольших количествах. Живой организм теперь может использовать эту энергию для выполнения работы. В клетках глюкоза окисляется посредством длинной серии тщательно контролируемых окислительно-восстановительных реакций. Результирующее изменение свободной энергии используется для синтеза АТФ из АДФ и фосфора. Вместе эти реакции составляют клеточное дыхание.

Вместе эти реакции составляют клеточное дыхание.

Энергия в клетках вырабатывается за счет перемещения электронов от одного химического вещества к другому. Таким образом, энергия пищевых молекул (таких как глюкоза) высвобождается постепенно, а не резко. Подобно метану при сгорании природного газа, NAD+ представляет собой молекулу клеток, являющуюся окислителем. Когда глюкоза разлагается, она отрывает от нее электроны, чтобы соединить НАД+ с водородом, синтезируя НАДН. НАДН подобен натянутой пружине. Он хранит энергию, заключенную в малых дозах энергии в виде одиночных водородных связей.

Этапы клеточного дыхания

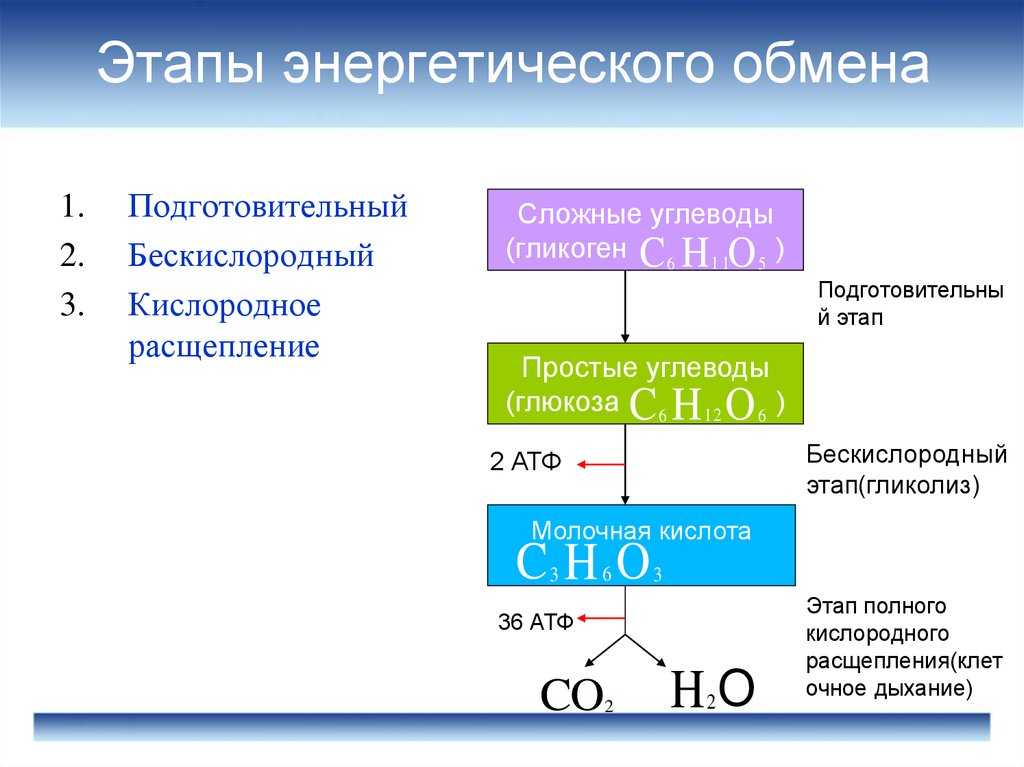

Существует три этапа клеточного дыхания, и они всегда происходят в следующем порядке: гликолиз, циклы Кребса и электрон-транспортная цепь, все из которых проходят серию окислительно-восстановительных реакций.

Гликолиз

Гликолиз — это метаболический путь, происходящий в цитозоле клетки и расщепляющий глюкозу на две другие молекулы, называемые пируватом. Выделяющаяся при этом свободная энергия используется для образования высокоэнергетических соединений АТФ и НАДН. Гликолиз происходит почти во всех организмах, как аэробных (тех, которые используют кислород), так и анаэробных (тех, которые не используют кислород). Широкое распространение гликолиза указывает на то, что это один из самых древних известных метаболических путей. Расщепление глюкозы стоит клетке 2 АТФ, но она получает 4 АТФ и высвобождает 2 НАДН. Как говорится, у вас должны быть деньги, чтобы делать деньги. У вас должна быть энергия, чтобы производить энергию.

Выделяющаяся при этом свободная энергия используется для образования высокоэнергетических соединений АТФ и НАДН. Гликолиз происходит почти во всех организмах, как аэробных (тех, которые используют кислород), так и анаэробных (тех, которые не используют кислород). Широкое распространение гликолиза указывает на то, что это один из самых древних известных метаболических путей. Расщепление глюкозы стоит клетке 2 АТФ, но она получает 4 АТФ и высвобождает 2 НАДН. Как говорится, у вас должны быть деньги, чтобы делать деньги. У вас должна быть энергия, чтобы производить энергию.

Цикл Кребса (Цикл лимонной кислоты)

Все аэробные организмы продвигают этот процесс на 2 этапа дальше. Они берут эти две молекулы пирувата и немного расщепляют их в цикле Кребса. У эукариот цикл Кребса происходит в матриксе митохондрии. Детали довольно запутаны, но мы будем придерживаться обобщений. Те 2 молекулы пирувата, которые были отщеплены от глюкозы в процессе гликолиза, перемещаются в митохондрии эукариот (они остаются в цитозоле аэробных прокариот) и далее расщепляются на несколько энергетических пакетов размером с пинту. Он производит 2 АТФ напрямую. Но он также окисляет NAD+ (и аналогичную молекулу FAD+) с образованием NADH и FADh3. Последние молекулы являются звездой следующего этапа, цепи переноса электронов.

Он производит 2 АТФ напрямую. Но он также окисляет NAD+ (и аналогичную молекулу FAD+) с образованием NADH и FADh3. Последние молекулы являются звездой следующего этапа, цепи переноса электронов.

Цепь переноса электронов

Цепь переноса электронов (ЭТЦ) связывает перенос электронов между донором электронов (таким как NADH) и акцептором электронов (таким как O2) с переносом ионов H+ (протонов) через мембрану . Полученный электрохимический протонный градиент используется для выработки химической энергии в виде (АТФ). На внутренней мембране митохондрий электроны от NADH и FADh3 проходят через цепь переноса электронов к кислороду, который восстанавливается до воды. Другими словами, энергия, запертая в молекулах NADH и FADh3 в результате гликолиза и цикла Кребса, высвобождается для фосфорилирования АТФ из АДФ и молекулы фосфора.

Цепь переноса электронов включает ферментативный ряд доноров и акцепторов электронов. Каждый донор электронов передает электроны более электроотрицательному акцептору, который, в свою очередь, отдает эти электроны другому акцептору, и этот процесс продолжается по цепочке до тех пор, пока электроны не будут переданы кислороду, самому электроотрицательному и конечному акцептору электронов в цепи. Прохождение электронов между донором и акцептором высвобождает энергию, которая используется для создания градиента протонов через митохондриальную мембрану путем активного «накачивания» протонов в межмембранное пространство, создавая термодинамическое состояние, которое потенциально может выполнять работу. Весь процесс называется окислительным фосфорилированием, поскольку АДФ фосфорилируется до АТФ с использованием энергии окисления водорода на многих этапах. Конечным продуктом этого является сеть из 32 АТФ. Так возникает почти вся энергия жизни.

Прохождение электронов между донором и акцептором высвобождает энергию, которая используется для создания градиента протонов через митохондриальную мембрану путем активного «накачивания» протонов в межмембранное пространство, создавая термодинамическое состояние, которое потенциально может выполнять работу. Весь процесс называется окислительным фосфорилированием, поскольку АДФ фосфорилируется до АТФ с использованием энергии окисления водорода на многих этапах. Конечным продуктом этого является сеть из 32 АТФ. Так возникает почти вся энергия жизни.

БРОЖДЕНИЕ

Как и дыхание, ферментация — это процесс извлечения энергии из окисления органических соединений (таких как глюкоза). Однако ферментация может происходить как в присутствии, так и в отсутствие кислорода. Ферментация включает стадию гликолиза при дыхании, но не проходит через цикл Кребса или электронно-транспортную цепь. Следовательно, образуется только 2 чистых АТФ, а не 32, которые образуются в результате клеточного дыхания.

Leave A Comment