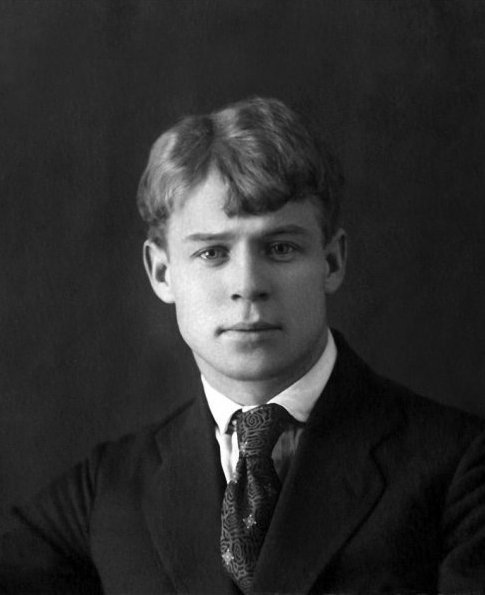

Стихотворение С. А. Есенина «Мы теперь уходим понемногу» – одно из произведений лирика, опубликованное в 1924 году. Его появление стало результатом духовного кризиса, который тогда переживал поэт, невозможностью его примирения с окружающей его действительностью. Вам предлагается краткий анализ «Мы теперь уходим понемногу» по плану, который будет полезен при изучении стихотворения на уроке литературы в 10 классе.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Мы теперь уходим понемногу.

История создания

Тема – стихотворение о любви к жизни, неизбежности смерти, идеи о том, что нужно жить здесь и сейчас.

Композиция – условно стихотворение делится на три части: объявление темы, воспоминания поэта, страх перед смертью и заключительная, дающая надежду, выражающая любовь и стремление жить/

Жанр – лирическо-философский, можно определить как балладу или песню.

Стихотворный размер – стихотворение состоит из семи четверостиший, написанных пятистопным хореем с использованием точной и неточной рифмы с перекрестной рифмовкой.

Метафоры – «цветут там чащи», «Не звенит лебяжьей шеей рожь», «нив, златящихся во мгле».

Эпитеты – «розовую водь», «на земле угрюмой».

Олицетворения – «…осинам, что… загляделись в розовую водь».

История создания

Стихотворение «Мы теперь уходим понемногу» было написано Сергеем Есениным в 1924 году. В это время поэт переживал разочарование в окружающей действительности. Он не может принять установившуюся советскую власть, оттого испытывает душевное одиночество. В его стихах звучат темы трагической обреченности, но при этом стремление найти свое место в изменившемся мире. К переживаниям поэта добавилось потрясшее его известие о смерти знакомого поэта Александра Ширявцева. Все это находит место в изучаемом стихотворении. В нем поэт обращается к земле, тем местам, которые он любит, пытаясь переосмыслить свою жизнь.

Тема

Произведение пронизано темой жизни и смерти. Поэт осознает, насколько дорого ему все, что он пережил, видел и чувствовал, говоря: «Слишком я любил на этом свете…»

, «…Счастлив тем, что я дышал и жил»

. Идея любви к жизни выражается в том, с какой ностальгией и трепетом Есенин описывает свои воспоминания:

, «…Этих нив, златящихся во мгле»

. Автор описывает смерть: «В ту страну, где тишь и благодать»

, противопоставляет ей жизнь на земле – «И на этой на земле угрюмой»

, но при этом не скрывает, что испытывает страх, боится. Он как бы призывает читателя жить сейчас, радоваться всему.

Композиция

Стихотворение состоит из семи строф. Условно его можно разделить на несколько частей. В первой поэт в иносказательной форме дает понять, о чем хочет рассказать читателю: о том, что смерть неизбежна, и всем людям придется уйти «В ту страну, где тишь и благодать»

. Затем он выражает свою любовь к жизни и окружающему его миру, воспоминаниям. В предпоследней строфе автор приходит к мысли неизбежности того, чего он боится:

. В следующих и последних четырех строках настроение резко меняется. Грустное, достигшее своей кульминации, оно вдруг отражает надежду, привязанность к этой жизни, окружающим. «Оттого и дороги мне люди…»

– говорит Есенин, подводя итог своим внутренним переживаниям.

Жанр

Лирическо-философский жанр, к которому можно отнести произведение, не позволяет точно определить, чем именно оно является. Стихотворение имеет плавное, напевное звучание, поэтому его можно назвать песней или балладой. Стихотворение состоит из семи строф, представленный четверостишиями (катрен). Оно написано пятистопным хореем. Рифма используется точная (пески – тоски, сложил – жил) и неточная (чащи – уходящим, свете – ветви).

Средства выразительности

В стихотворении используются различные средства выразительности. Среди них много метафор: «цветут там чащи»

, «Не звенит лебяжьей шеей рожь»

, «нив, златящихся во мгле»

, «душу облекает в плоть»

. Для яркого описания любимых им мест поэт прибегает к олицетворениям: «…осинам, что… загляделись в розовую водь»

. Встречаются также эпитеты: «розовую водь»

, «на земле угрюмой»

, «бренные пожитки»

«Не звенит лебяжьей шеей рожь», где повторяются шипящие звуки, с помощью которых передается шелест колосьев. В целом применение поэтом средств выразительности весьма удачно, вместе они помогают создать образ лирического героя, преисполненного тоской по прошлому.

Тест по стихотворению

Рейтинг анализа

Средняя оценка: 4.3. Всего получено оценок: 20.

История написания

Произведение увидело свет в период становления советской власти. Есенин был глубоко разочарован происходящим, он категорически не принимал новую власть большевиков. В произведениях этого периода четко просматривается душевное одиночество, трагическая обреченность, однако он стремится найти себя в новом мире, изменившем тысячи судеб.

В этот же период душевных переживаний Есенин получает известие о внезапной смерти своего хорошего знакомого, поэта Александра Ширяевца. Причиной его быстрой и неожиданной кончины было заболевание менингитом. Молодому поэту было всего 37 лет. Они не были закадычными друзьями, но их объединяло общее восприятие действительности. Эта новость потрясла поэта. Все свои переживания он вложил в стихотворение. Как бы подводя итог, Есенин обращается к родной земле, любимым местам, переосмысливая свою жизнь.

Стих написан под впечатлением трагедии. Это настолько потрясло Есенина, что он сделал вывод о своем предстоящем уходе: «Может быть, и скоро мне в дорогу».

Тема стихотворения

В стихотворении затронуты несколько проблем. Тема жизни и смерти пронизывает все произведение. Также в стихотворении вспоминается прошлое, полученный опыт, утраченные чувства. Поэт понимает, что очень любит свое прошлое,

- «Слишком я любил …»;

- «Счастлив тем, что …».

Чувство ностальгии, жизнелюбия, любви к родной земле вложено в слова:

- «Мир осинам, что …»;

- «Милые березовые рощи…».

Автор проводит параллель между жизнью и смертью, противопоставляет их: «Знаю я, что в той стране не будет…», свой страх не пытается скрывать: «Перед этим сонмом…».

За несколько лет до трагических событий в гостинице «Англетер» у Сергея Есенина были предчувствия своей гибели. Это легко можно заметить в стихах того периода, они наполнены чувством неизбежности и грусти. А с середины 1923 года тема приближающейся смерти постоянно появлялась в его произведениях. Литератору приходит осознание, что молодость прошла, а все лучшее осталось позади. Будущее видится ему смутным, не обещающим ничего хорошего.

Стихотворение «Мы теперь уходим понемногу» Есенина, анализ которого интересно сделать в наше время, наполнено чувством пессимизма.

Читателю становится понятно, что поэт прописывает свою жизнь, подводит итоги и готовится к близкому окончанию земного пути, хотя прямо речь об этом не идет. Он трогательно прощается с милыми сердцу местами: «Милые березовые рощи…».

Анализ произведения

Автор подчеркивает, как в прошлой удачной жизни был вполне счастливым, несмотря на обстоятельства: «И на этой на земле угрюмой…». Читатель может заметить, что в стихотворении автор говорит о себе в прошедшем времени, не пытается остановить события, не цепляется за жизнь. Только нотки глубокой тоски слышатся во всем произведении.

Поэт пытается представить картину после окончания жизни: «Знаю я, что не цветут там чащи». Такое представление не приносит ему утешения.

Поэт и драматург Александр Ширяевец уже оказался по ту сторону жизни, этот факт приводит Есенина в состояние паники и страха. Он уже чувствует и понимает, что смерть неизбежна, что времени у него не так уж и много, он уже стоит у финальной черты. Поэтому начинает относиться к каждому моменту жизни с особым трепетом и смыслом. Он уверен, что там нет ничего, кроме пустоты, холода и мрака.

Выходец из простого народа, Сергей Есенин очень любит русскую природу с ее березовыми и осиновыми рощами, соловьиными трелями, полями и реками. Он любит людей, которые окружают его, сожалеет, что не придется встретить их: «Оттого и дороги мне люди…». Этими словами поэт прощается с друзьями и своей жизнью. Его сознание не принимает понятие вечности и бессмертия души, от этого ему становится особенно грустно.

Композиция стиха

Стихотворение по размеру небольшое, в нем всего семь строф. Однако по содержанию оно включает несколько частей, отличающихся по настроению. Начинается произведение размышлением, что смерть — явление неминуемое для каждого человека.

Рано или поздно люди уходят «в ту страну, где тишь и благодать». В другой части видна его любовь к жизни, родному краю, людям. Он предается воспоминаниям.

Затем появляется чувство страха перед неизбежностью и скорой смертью. Чувство грусти достигает своего высшего предела и неожиданно сменяется надеждой. Автор показывает свою привязанность и любовь к жизни дорогим его сердцу людям.

Жанр произведения

Стихотворение, в котором сочетается множество настроений, сложно отнести к какому-либо конкретному жанру. В нем переплетаются философия и лирика, а напевное и плавное звучание позволяет назвать его балладой.

Соблюдается перекрестный способ рифмовки, в котором первая строка рифмуется с третьей, вторая с четвертой (АВАВ).

Приемы выразительности

Автор применяет в написании красивые метафоры: «нив, златящихся во мгле», «…лебяжьей шеей рожь», «цветут там чащи». Прием олицетворения используется для описания родных уголков природы, столь любимых поэтом: «…осинам, что… загляделись в розовую водь». В стихотворении встречаются эпитеты: «бренные пожитки», «на земле угрюмой». В приеме аллитерации шипящие звуки, повторяясь, передают шелест ржаных колосьев: «…лебяжьей шеей рожь».

Автор применяет всевозможные приемы выразительности для передачи настроения лирического человека, которого переполняет тоска по прошлому, страх перед неизбежностью, отсутствие будущего. И это ему удается. Стихотворение «Мы теперь уходим понемногу», анализ которого оставляет неизгладимое впечатление, наполняет сердце тихой грустью.

Еще материалы по творчеству Сергея Есенина:

1. История создания

Есенин всегда искал душевные силы в обращении к природе, к тем местам, где он родился и вырос. Стихотворение «Мы теперь уходим понемногу» относится как раз к таким произведениям.

Оно было опубликовано примерно за год до трагической смерти поэта – в 1924 году. Тогда уже установилась советская власть, которую Есенин не мог и не хотел принять. Поэт ощущал обреченность, пребывал в тоске и депрессии, и все это очень сильно ощущается в тексте.

Кроме того, произведение родилось еще и как попытка переосмыслить и пережить боль, которую принесло автору известие о смерти его хорошего знакомого – поэта Ширявцева. Вот почему оно пронизано такими грустными, безнадежными нотками.

2. Литературное направление

Автор творил в таком направлении, как имажинизм, что проявляется в образной системе стихотворения.

Также тут очень сильно ощущается романтизм характерной обреченностью, фатальностью. Кроме того, слышатся нотки реализма.

3. Род

Родовая принадлежность произведения – лирика.

4. Жанр

По жанру это философская лирика, очень близкая к балладе.

5. Проблематика

Автор затрагивает проблему смерти, страха человека перед этой «темной бездной», которую ему не дано познать.

6. Тематика

Автор затрагивает такие темы, как горячая любовь к жизни, любовь к природе – неповторимым пасторальным пейзажам, безбрежным золотым нивам.

Есенин говорит о привязанности к земному существованию, и потому боится смерти. Также мелькает тема любви к родине, свойственная всему творчеству этого поэта.

7. Идея

Стихотворение родилось, как попытка осмыслить смерть, побороть свой суеверный страх перед ней, рассказать о гнетущих чувствах миру и людям.

Автор говорит, что нужно уметь жить здесь и сейчас, наслаждаясь мгновениями, которые вернуть невозможно.

8. Пафос

Произведение наполнено грустью. Автор писал его в угнетенном, подавленном состоянии, что очень хорошо ощущается в строчках. Настроение передается читателю и заставляет задуматься над темой, поднятой поэтом.

9. Система образов

Автор рисует образы родной природы, которую он «слишком любит» и к которой привязан так сильно, что не хочет уходить в иной мир.

Он изображает пейзажи настолько четко и красиво, что читатель проникается этой горечью и понимает, почему лирический герой так боится смерти. Вся система образов работает на то, чтобы донести мысли автора человеку, который поймет стихотворение и почувствует то же самое.

Одновременно поэт пытается сообщить и еще одно важное послание. Нужно уметь жить, не растрачивая себя на мелочи. Жизнь прекрасна – это нужно ценить и понимать!

10. Центральные персонажи

Автор описывает собственное состояние, делится самым интимным, тем, что происходит в его внутреннем мире. Персонажей тут нет как таковых, все вращается только вокруг лирического героя.

11. Лирический герой

Стихотворение во многом биографично, поэтому лирический герой тут – сам Есенин, вернее, его художественно переосмысленная проекция. Нам сообщаются чувства поэт, помогающие понять его внутреннее состояние.

12. Сюжет

Перед нами – почти классический образец слияния философской и пейзажной лирики. Как такового, сюжета тут нет. Автор просто переживает серьезные внутренние изменения, хочет осмыслить их и излить свою душу перед читателем.

13. Композиция

Композиция линейная.

Литературоведы делят стихотворение на четыре условные части.

- Первая часть, и она же экспозиция, представляет собой некое вступление в тему.

- Затем автор начинает вспоминать о том, что было и почему он любит этот мир. Эту часть, самую большую по объему, можно назвать завязкой и развитием действия. Он вспоминает о прекрасных видах русской природы, о своих думах и мыслях, о женщинах, которых целовал, так развивается тема произведения.

- Затем наступает кульминация (третья смысловая часть), в которой лирический герой сообщает о своем страхе перед смертью.

- Наконец, наступает развязка, в которой слышатся некие оптимистические нотки. Поэт говорит, почему он любит людей и жизнь в целом.

14. Художественное своеобразие произведения

Как и все произведения Есенина, это стихотворение написано очень живым, образным и в то же время простым языком.

Автор через яркие картинки, знакомые и близкие любому русскому человеку, передает собственное душевное состояние и те мысли, которые терзали его на момент создания своего творения.

15. Размер, рифма, строфика

В стихотворении семь катренов, написанных перекрестной рифмой (АБАБ).

Размер – пятистопный хорей. Рифмовка точная и неточная, что очень характерно для всей поэзии Серебряного века.

16. Средства художественной выразительности

Есенин мастерски пользовался огромным количеством средств художественной выразительности. В этом сравнительно большом произведении их тоже очень много.

- Метафоры: «не звенит лебяжьей шеей рожь», «нив, златящихся во мгле».

- Эпитеты: «бренные пожитки», «розовая водь» (одновременно слово «водь» еще и авторский окказионализм).

- Есть риторические обращения: «Милые, березовые чащи! Ты, земля! И вы, равнин пески!».

- Также автор использует иносказания, называя загробный мир не прямо, а завуалированно: «В ту страну, где тишь и благодать».

17. Значение произведения

Стихотворение очень важно для понимания внутреннего состояния Есенина в конце его жизненного пути. Поэт находился в депрессии, возможно, что-то предчувствовал. Он пытался сообщить миру, что любит эту жизнь и не хочет умирать.

18. Актуальность

Люди всегда испытывали и испытывают страх перед смертью, пытаются осознать это состояние, понять его. Произведение актуально до сих пор.

19. Моё отношение

Мне нравится это произведение, так как оно написано очень живым, красочным и точным языком, и заставляет о многом задуматься. Возможно, стоит остановиться на мгновение, чтобы осознать ценность нашей жизни.

20. Чему учит

Несмотря на депрессивные нотки, оно учит любить жизнь и радоваться каждому мгновению, пока мы находимся в этом мире.

Стихотворение С. А. Есенина «Мы теперь уходим понемногу» – одно из произведений лирика, опубликованное в 1924 году. Его появление стало результатом духовного кризиса, который тогда переживал поэт, невозможностью его примирения с окружающей его действительностью. Вам предлагается краткий анализ «Мы теперь уходим понемногу» по плану, который будет полезен при изучении стихотворения на уроке литературы в 10 классе.

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Мы теперь уходим понемногу.

История создания – стихотворение было написано и опубликовано в 1924 году, в год смерти поэта Александра Ширявцева, глубоко потрясшей Сергея Есенина, и без того испытывавшего душевные переживания, связанные с переосмыслением прошлого, поиском своего места.

Тема – стихотворение о любви к жизни, неизбежности смерти, идеи о том, что нужно жить здесь и сейчас.

Композиция – условно стихотворение делится на три части: объявление темы, воспоминания поэта, страх перед смертью и заключительная, дающая надежду, выражающая любовь и стремление жить/

Жанр – лирическо-философский, можно определить как балладу или песню.

Стихотворный размер – стихотворение состоит из семи четверостиший, написанных пятистопным хореем с использованием точной и неточной рифмы с перекрестной рифмовкой.

Метафоры – «цветут там чащи», «Не звенит лебяжьей шеей рожь», «нив, златящихся во мгле».

Эпитеты – «розовую водь», «на земле угрюмой».

Олицетворения – «…осинам, что… загляделись в розовую водь».

История создания

Стихотворение «Мы теперь уходим понемногу» было написано Сергеем Есениным в 1924 году. В это время поэт переживал разочарование в окружающей действительности. Он не может принять установившуюся советскую власть, оттого испытывает душевное одиночество. В его стихах звучат темы трагической обреченности, но при этом стремление найти свое место в изменившемся мире. К переживаниям поэта добавилось потрясшее его известие о смерти знакомого поэта Александра Ширявцева. Все это находит место в изучаемом стихотворении. В нем поэт обращается к земле, тем местам, которые он любит, пытаясь переосмыслить свою жизнь.

Тема

Произведение пронизано темой жизни и смерти. Поэт осознает, насколько дорого ему все, что он пережил, видел и чувствовал, говоря: «Слишком я любил на этом свете…», «…Счастлив тем, что я дышал и жил». Идея любви к жизни выражается в том, с какой ностальгией и трепетом Есенин описывает свои воспоминания: «Милые березовые чащи!

», «…Этих нив, златящихся во мгле». Автор описывает смерть: «В ту страну, где тишь и благодать», противопоставляет ей жизнь на земле – «И на этой на земле угрюмой», но при этом не скрывает, что испытывает страх, боится. Он как бы призывает читателя жить сейчас, радоваться всему.

Композиция

Стихотворение состоит из семи строф. Условно его можно разделить на несколько частей. В первой поэт в иносказательной форме дает понять, о чем хочет рассказать читателю: о том, что смерть неизбежна, и всем людям придется уйти «В ту страну, где тишь и благодать». Затем он выражает свою любовь к жизни и окружающему его миру, воспоминаниям. В предпоследней строфе автор приходит к мысли неизбежности того, чего он боится: «Оттого пред сонмом уходящим я всегда испытываю дрожь». В следующих и последних четырех строках настроение резко меняется. Грустное, достигшее своей кульминации, оно вдруг отражает надежду, привязанность к этой жизни, окружающим. «Оттого и дороги мне люди…» – говорит Есенин, подводя итог своим внутренним переживаниям.

Жанр

Лирическо-философский жанр, к которому можно отнести произведение, не позволяет точно определить, чем именно оно является. Стихотворение имеет плавное, напевное звучание, поэтому его можно назвать песней или балладой. Стихотворение состоит из семи строф, представленный четверостишиями (катрен). Оно написано пятистопным хореем. Рифма используется точная (пески – тоски, сложил – жил) и неточная (чащи – уходящим, свете – ветви).

Способ рифмовки – перекрестный (АВАВ), то есть рифмуются первая и третья, вторая и четвертая строки.

Средства выразительности

В стихотворении используются различные средства выразительности. Среди них много метафор: «цветут там чащи», «Не звенит лебяжьей шеей рожь», «нив, златящихся во мгле», «душу облекает в плоть». Для яркого описания любимых им мест поэт прибегает к олицетворениям: «…осинам, что… загляделись в розовую водь». Встречаются также эпитеты: «розовую водь», «на земле угрюмой», «бренные пожитки». Можно наблюдать также аллитерацию в строке: «Не звенит лебяжьей шеей рожь», где повторяются шипящие звуки, с помощью которых передается шелест колосьев. В целом применение поэтом средств выразительности весьма удачно, вместе они помогают создать образ лирического героя, преисполненного тоской по прошлому.

ПредыдущаяАнализ стихотворений«Я тебе ничего не скажу» анализ стихотворения Фета по плану кратко – жанр, образы, идея

СледующаяАнализ стихотворений«Silentium!» («Силентиум») анализ стихотворения Тютчева по плану кратко – история создания, композиция, лирический герой

7.8 С.А.Есенин. Стихотворения. Урок 1

Видеоурок 1: Природа в лирике С. А. Есенина

Видеоурок 2: Тема Родины в лирике С. А. Есенина

Лекция: С.А.Есенин. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…»

«Гой ты, Русь, моя родная!…» (1914)

«Гой ты, Русь, моя родная!…» (1914)

Стихотворение посвящено любви к родной земле, к русской деревне. Поэт восхищается родной стороной, ему бесконечно дороги знакомые с детства запахи, просторы бескрайних полей, родные березки.

В стихотворении нет сюжета, текст передает настроение, душевное состояние автора.

Размер стиха: 4стопный хорей с перекрестной рифмой.

Приемы художественной речи: эпитеты («»родная», «кроткий», «веселый», «мятой»), олицетворения («чахнут тополя», «прозвенит девичий смех»), сравнение («как захожий богомолец»).

Стилистические фигуры: инверсия, обращение, умолчание.

«Не бродить, не мять в кустах багряных…» (1916)

«Не бродить, не мять в кустах багряных…» (1916)

Стихотворение создано в переходный для Есенина период. Поэта заметили в Москве, его стихи все чаще появляются в печати.

Жанр: лирическое послание, элегия.

Композиция кольцевая, с повтором первой строфы в конце стихотворения.

Цвет в произведении: «багряные», «алый», «синий», «лучистый», «светлая».

Девушку поэт описывает так, что возникают сомнения по поводу ее реального существования, портрет больше подходит вымышленному, мифологическому образу.

Настроение светлой, тихой грусти, печальный вздох об ушедшем счастье.

Стихотворение состоит из 24 строк.

Использован 5стопный хорей; рифмовка перекрестная, рифмуются разные части речи, или одни и те же, мужская и женская рифмы чередуются.

«Мы теперь уходим понемногу…» (1924)

«Мы теперь уходим понемногу…» (1924)

Стихотворение написано за год до трагической гибели поэта. Настроение произведения хорошо передает подавленное, тяжелое душевное состояние Есенина.

Жанр – стансы.

Тема: размышления по поводу конечности человеческой жизни, смысле существования человека на земле.

Смысл стихотворения выдает первая строфа, в которой лирический герой признает неизбежность конца человеческой жизни, сообщает о готовности «собраться в дорогу». Он вспоминает свою жизнь, предается воспоминаниям о прошлом с удовольствием, сообщая, что он «…счастлив тем, что … дышал и жил». Особенно тоскует его душа об оставляемой на земле любимой природе, которую он уже никогда не увидит.

В 7 строфах стиха использован 5стопный хорей, двухсложная стопа, рифма — перекрестная.

«Письмо матери» (1924)

«Письмо матери» (1924)

Стихотворение появилось после одной из дружеских посиделок Есенина, когда он с двумя товарищами собирался навестить мать. Ожидая поезда, компания устроилась в буфете… Закончилась вечеринка весьма печально для поэта – он просадил все деньги и никуда не поехал. Утром, чувствуя себя бесконечно виноватым, Есенин сочинил стихотворное письмо матери, раскаиваясь в своей непутёвости.

Жанр: лирическое послание.

Композиция закольцована повторением одно и той же фразы.

Начало произведения – бодрое приветствие, затем в словах начинают проскальзывать нотки горечи, тоски по родному дому, надежда на скорый приезд домой. Лирический герой с горечью признается матери, что («…Ты одна мне помощь и отрада / Ты одна мне несказанный свет»).

Кульминация наступает в 7 строфе, когда автор признается в разочаровании и усталости.

Размер стиха – 5стопный хорей, во второй и четвертой строках – укороченная стопа; рифмовка перекрестная.

«Письмо …» считается непревзойденным письменным посланием в отечественной литературе, обращенным к матери.

«Спит ковыль. Равнина дорогая…» (1925)

«Спит ковыль. Равнина дорогая…» (1925)

В стихотворении ярко проступают черты имажинизма – обороты речи, наполненные экспрессией, яркие, запоминающиеся определения. Автор и лирический герой – единый персонаж. В этот период Есенин много размышлял о своей жизни, о происходящих в стране переменах. Мысли поэта стали темой стихотворения «Спит ковыль….».

Сюжет отсутствует, четко прослеживается логика излагаемого материала.

Композиция кольцевая – вывод поэта о своей непреходящей любви к Родине начинает и заканчивает произведение.

Для придания особой образности автор выбрал олицетворение, символы, яркие образы, использовал антитезу, сложные сравнения. Стиль изложения экспрессивный, слог – легкий.

В стихотворении 6 строф, произведение написано хореем с перекрестной рифмой.

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…» (1925 )

«Шаганэ ты моя, Шаганэ…» (1925 )

Стихотворение относится к циклу «Восточные мотивы», созданному Есениным после поездки по Закавказью.

По отзывам современников поэта у восточной красавицы был вполне реальный прообраз — преподаватель Шаганэ Нерсесовна Тальян.

Жанр: лирическое стихотворение, обращение к женщине.

Автор и лирический герой составляют одно целое, поэтому в произведении поэт общается с читателями, доверяет им сокровенные мысли и чувства, но обращается при этом к Шаганэ.

Композиция — кольцевая, придающая стихотворению завершенность.

В 1 строфе герой рассказывает девушке о родной рязанской земле, о луне. Ему хочется отвлечься от постоянных мыслей о родной стороне, но в обращениях к Шаганэ герой постоянно приводит сравнения, эпитеты, говорящие о любви к родному краю.

В стихотворении наблюдаются рефрены, причем в первой строфе читаются рефрены для всех строф.

Кроме этого, как заклинание, повторяется строчка «Шаганэ ты моя, Шаганэ!».

В стихотворении строф (пятистишие), 3стопный анапест с ударением на 3 слог.

«Не жалею, не зову, не плачу…» (1922)

«Не жалею, не зову, не плачу…» (1922)

Жанр: лирическое стихотворение, размышление.

Главная мысль: все в жизни человека преходяще.

В роли лирического героя выступает сам автор. Он грустит о прошедшем, но понимает закон жизни и принимает его, а посему: «Будь же ты вовек благословенно/ что пришло отцвесть и умереть».

Композиция: 5 строф по 4 стиха.

Использован 5стопный хорей с перекрестной рифмовой.

К художественным средствам выразительности относятся эпитеты, метафоры, сравнения.

Онлайн-библиотека:

С. А. Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная…»

С. А. Есенин. «Не бродить, не мять в кустах багряных…»

С. А. Есенин «Мы теперь уходим понемногу…»

С. А. Есенин. Письмо матери («Ты жива еще, моя старушка?..»)

С. А. Есенин. «Спит ковыль. Равнина дорогая…»

С. А. Есенин. «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»

С. А. Есенин. «Не жалею, не зову, не плачу…»

Меню статьи:

Трагичность жизни, смерть – это проблема, которая издавна волнует человеческие умы. Есенин тоже задумывался о конечности жизни. Эти размышления вылились в произведение под названием «Мы теперь уходим понемногу…». Люди, однако, боятся называть вещи своими именами. Суеверия приучили людей, что это может привлечь беду. Поэтому язык породил множество идиом и фразеологизмов для обозначения конечности человека, смертности. Это произведение – одна сплошная метафора неотвратимости конца.

Произведение родилось в 1924-м. Есенин переживает кризис мировоззрения. Окружающая действительность разочаровывает писателя, приносит поэту боль. Литератор не желает примириться с советской властью, одержавшей победу. Есенин мучается от душевного одиночества. Психологические страдания толкают писателя думать об обреченности, о безысходности. Есенин – трагическая личность, которая не может прижиться в постоянно меняющемся мире.

Об истории создания произведения

Текст родился из-за очень грустного повода: умер поэт Александр Ширяевцев. Есенинское творение пронизывает грусть, философская атмосфера размышлений о жизни. Покойный поэт и Есенин познакомились сначала заочно – читая произведения друг друга и сочиняя письма. В 1921-м литераторы встретились лично. После встречи писатели продолжили общаться. Их роднил общий образ мыслей и мировоззрение. Однако Есенин не называл Ширяевцева своим лучшим другом. Внезапная кончина молодого человека, между тем, потрясла писателя. Ширяевцева загнала в могилу смертельная болезнь.

Смерть товарища вынудила Есенина пересмотреть взгляды на мир. Литератор поддает сомнению опыт собственной жизни. Поэт переосмыслил прошлое, пережитое. Таким образом, безвременная кончина коллеги по литературному цеху толкнула Есенина на написание этого произведения. В рукописной версии теста значилось, что стих посвящается «ровесникам». Грустный повод оправдывает отстраненную, печальную атмосферу произведения. Есенинское творение похоже на эпитафию: чистое, светлое напоминание о смерти.

О тематике есенинского творения

В своем шедевре русский поэт затрагивает несколько тем:

- Жизнь и смерть;

- Прошлое, пережитый опыт;

- Воспоминания о былых чувствах;

- Размышления о радостях жизни и счастье;

- Любовь к жизни;

- Ностальгия;

- Трепетное отношение к памяти;

- Переживания о смерти;

- Страх, ужас перед неизбежной кончиной;

- Призыв жить здесь и сейчас.

О жанровой и композиционной специфике произведения

Текст относится к лирико-философскому жанру. Когда читаешь произведение вслух, вспоминается песня. Эта особенность связана с тем, что автор пользовался пятистопным хореем, включал в текст безударные стопы. Присутствие такого приема в каждом рядке порождает напевное, плавное звучание стиха.

Произведение включает семь строф. Текст делится также на условные части. Во-первых, писатель иносказательно делает введение к своему повествованию. Во-вторых, поэт размышляет о неизбежности смерти. Наконец, в-третьих, Есенин призывает любить и ценить каждый момент жизни, возвращаться к воспоминаниям. Литератор пересматривает взгляды на жизнь, подводя черту под анализом внутренних переживаний.

Композиционные детали стиха

Композиция произведения тоже характеризуется плавностью. Первая строфа содержит вступление, которое намекает читателям на мотив написания стиха:

Мы теперь уходим понемногу

В ту страну, где тишь и благодать.

Может быть, и скоро мне в дорогу

Бренные пожитки собирать…

Местоимение «мы» обобщает всех людей, равняя их, ведь все люди смертные. Есенин говорит, что смерть – это то, что объединяет и уже мертвых людей, и ныне живущих личностей.

Вторая строфа содержит множество обращений-восклицаний. Этот прием, который часто встречается в балладах, делает произведение более эмоциональным:

Милые березовые чащи!

Ты, земля! И вы, равнин пески!

Перед этим сонмом уходящим

Я не в силах скрыть своей тоски…

Вторая половина произведения пестрит анафорами, которые подчеркивают лиризм текста. Есенин создает эффект песни, спетой под гитару. Не удивительно, что произведение почти сразу же после публикации положили на музыку.

Стихотворение Николая Рубцова “Родная деревня” – с первого слова – приоткрывает завесу над смыслами, которые писатель заложил в ядро своего текста. Предлагаем читателям ознакомиться с описанием этого произведения

Следующая часть повествования посвящается размышлениям о собственной жизни. Писатель говорит, как сильно любит жизнь. Третья строфа продолжает логику предыдущей части. Здесь развивается тема о красоте земли. Писатель эмоционально, страстно обращается к неживым предметам. Так автор выражает тоску, грусть, печаль, ведь однажды придется покидать этот мир:

Слишком я любил на этом свете

Все, что душу облекает в плоть.

Мир осинам, что, раскинув ветви,

Загляделись в розовую водь…

Философский характер текста

Есенин будто размышляет вслух, откровенно облекая свои мысли в текст. В целом, произведение носит задумчивый, философский характер. Почему люди так дорожат жизнью? Почему нам так тяжело прощаться с этим миром? Автор прямо не задает эти вопросы, но дает на них ответы.

Люди ощущают счастье уже оттого, что дышат и живут. Тяжесть жизни не умаляет значения дара, которым Бог наградил человека: дара бытия. Писатель перечисляет радости, которые ощущал в жизни:

Много дум я в тишине продумал,

Много песен про себя сложил,

И на этой на земле угрюмой

Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,

Мял цветы, валялся на траве,

И зверье, как братьев наших меньших,

Никогда не бил по голове…

Воспоминания об этих радостях снова возвращают поэта к счастливым минутам. Есенин обретает себя – свою истинную натуру, еще не испорченную богемной средой и попойками. Пятая строфа очень простая, она выбивается из возвышенной атмосферы произведения. Есенин не пишет заумных, сложных текстов, все его творения идут от души, выливаясь прямо в тетрадь.

Скорбные размышления поэта

Произведение словно разделилось на две части. Одна часть посвящается воспоминаниям про счастливые времена. Литератор говорит о радостных минутах, о прекрасных моментах жизни. Автор считает, что радость приносят простые вещи. Другая часть насыщена философскими отступлениями, мыслями о загробном существовании, о смерти. Писатель намекает, что какой бы длинной ни была жизнь, ее все равно окажется мало. Автору жаль, ведь он столько не успеет пережить, почувствовать, попробовать:

Знаю я, что не цветут там чащи,

Не звенит лебяжьей шеей рожь.

Оттого пред сонмом уходящим

Я всегда испытываю дрожь…

Текст полнится замечательными метафорами: «цветут чащи», «златятся нивы», «звенит лебяжьей шеей рожь» и т. д. Эти фразы отражают грусть поэта, ведь однажды придет день смерти. Предпоследняя строфа замыкает композицию произведения в кольцо. Слова о «сонме уходящих» напоминают начало стиха. Эти мысли вгоняют автора в дрожь, заставляют ощущать тоску. В этой части текста эмоциональный заряд достигает своего апогея. Есенин придает стиху настроение обреченности.

Любовь к жизни

Между тем, есенинское творение не выражает одну лишь скорбь. Сквозь тоскливые, жалостливые нотки чувствуется любовь к жизни. Писатель перечисляет вещи, которые ему дороги, людей, которых он любит.

Стихотворение Сергея Есенина «Гой ты, Русь, моя родная» увидело свет в начале первой мировой войны. Предлагаем читателям ознакомиться с описанием этого произведения, которое пронизано особенными образами природы, родины и веры.

Грусть неизбежной кончины воплощается в гимне жизни. Есенин призывает любить и ценить каждое мгновение жизни. Последней строфой выражается и кульминационная часть, и заключение. Эти строки поднимают читателей от печального настроения к надеждам на светлое грядущее. Прощальный есенинский совет придает произведению светлый флер, лишает текст уныния. Но писатель таким приемом все же напоминает людям о неизбежности конца:

Знаю я, что в той стране не будет

Этих нив, златящихся во мгле.

Оттого и дороги мне люди,

Что живут со мною на земле.

О средствах выразительности и размере произведения

Для создания этого текста писатель использовал хорей. Автор прибегает к точной рифме: «пески» рифмуются со словом «тоски», «сложил», соответственно, рифмуется с «жил». Но порой в произведении встречается и неточная рифма: слово «чащи» писатель рифмует с «уходящим», а слово «свете» – с «ветви». Есенин использовал перекрестную рифмовку.

Есенин мастерски прибегает к различным приемам и средствам выразительности. Выше мы приводили примеры использованных метафор. Этот прием отличается тонкостью и возвышенностью. Кроме метафор, по тексту встречаются олицетворения: «…осинам, что… загляделись в розовую водь».

Есенин пользуется также эпитетами: «розовую водь», «на земле угрюмой», «бренные пожитки». Аллитерация – популярный прием, который наблюдается чуть ли не в каждом рядке текста. Писатель часто делает акцент на шипящих звуках. В начале произведения читатель встретит ассонанс звука «у». Такой прием позволяет автору придать тексту печальное настроение. Писатель чувствует скоротечность жизни, силится найти нравственную опору для существования.

Человеческая жизнь и природа

Животный мир относится к смерти иначе, чем мир людей. Природа компенсирует кончину одного существа рождением другого создания. Это называется продолжением рода. Естественный ход человеческой жизни тоже включает рождение потомства. Однако духовный аспект жизни человека не удовлетворяется обычным физическим продолжением себя в наследниках.

Писатель более пессимистично изображает смерть. Кончина носит неотвратимый характер, жизнь предстает перед людьми хрупкой и короткой. Человек рождается, живет, развивается. Но итог жизни всегда один – смерть. Роковой конец неизбежен. Народная традиция гласит, что перед смертью необходимо попрощаться. Мотив прощания воплощается второй строфой есенинского текста. Автор пронзительно и тревожно обращается к читателям. Есенин пытается разгадать загадку собственных страданий, внутренних терзаний и тягостных чувств. Эти усилия приводят поэта к ощущению духовного единства с природой.

Роль памяти в круговороте жизни

Еще один повторяющийся мотив есенинского шедевра – память, воспоминания. Смерть принесла в культуру традицию вспоминать жизнь перед уходом в мир иной. Автор и герой (что для этого текста одно и то же) вглядываются в гряду прожитых лет. Есенин обращается к чувствам, радостям, горестям прошлого. Память – это то, что остается от человека, когда он умирает. Память остается в этом мире, в универсуме живых людей. Близкая кончина напоминает человеку о радостях жизни. Радость приносят самые простые вещи: поцелуй женщины, красота окружающей среды, вкусный хлеб, труд. Есенин сожалеет, что однажды придется оставить все эти прекрасные вещи и отправиться в другой мир.

Встреча со смертью

Человек проявляет свою природу во встрече со смертью. В этот момент раскрывается величие, масштаб души человека. Для писателя смерть предстает неизбежной. Необходимость ухода в мир иной является самым тягостным испытанием из тех, которые судьба приготовила людям.

Есенин в своих метафорах воплощает религиозное осмыслением смерти. Конец жизни – это переход из одного мира в другой мир, это трансформация состояния души. Этот момент объясняет настроения есенинского стиха. С одной стороны, читатель ощутит в строках писателя надрывную, трагическую тоску. С другой же стороны, произведение пропитано умиротворением, покоем, любованием красотами окружающего мира.

Любование миром

Есенин желает навечно запечатлеть в памяти радостные и прекрасные моменты жизни. Что окружает поэта? Песчаные равнины, мещерские леса, березы и осины, розоватые закаты, отсвет заходящего солнца в озерной и речной воде. Есенин, по-видимому, описывает типичный среднерусский пейзаж. Критики считают, что на эти картины писателя вдохновила его родная Рязанщина.

Природа заставляет писателя любить жизнь, это правда. Но Есенин любит также людей. Человек украшает мир трудолюбием, величием души, добротой сердца. Литератор не делит людей на категории, поэт называет дорогими всех людей, которые живут на земле. Есенин идет против традиции, не выделяя в конце произведения адресата – мать, друга, возлюбленную и т. д. Текст носит исповедальный характер и обычно предполагает адресацию. В этой черте тоже состоит особенность есенинского творения.

Leave A Comment