Урок 1. ЧЕЛОВЕК КАК РЕЗУЛЬТАТ БИОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ. Обществознание, 10 класс, профиль. Конспект урока

Урок 1

Человек как результат биологической и социокультурной Эволюции

Цели: обобщить имеющиеся у учащихся знания о человеке как результате биологической и социокультурной революции.

Ход урока

I. Организационный момент.

II. Повторение изученного материала.

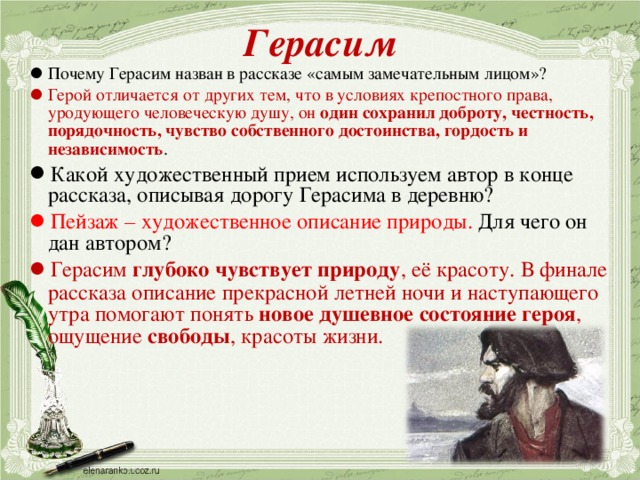

Проблема человека — одна из основных в философии. Большое значение для понимания сущности человека, путей его развития имеет выяснение вопроса о его происхождении.

Теория происхождения человека, где рассматривается процесс его возникновения и развития, получила название антропогенез (от гр. anthrpos – человек и genesis – происхождение).

Существует несколько подходов к решению вопроса о происхождении человека.

Религиозная теория | Теория палеовизита | Естественнонаучные (материалистические) теории | |

Ч. Дарвин – английский естествоиспытатель, создатель эволюционной (от лат. evolutio – развёртывание) теории | Ф. Энгельс – немецкий социальный мыслитель, политический деятель | ||

Божественное происхождение человека. Душа – источник человеческого в человеке | Человек – создание пришельцев из космоса, которые, посетив Землю, оставили на ней человеческие существа | Человек как биологический вид имеет естественное, природное происхождение и генетически связан с высшими млекопитающими | Главная причина появления человека – труд. |

Человек — высшая ступень развития живых организмов на Земле. Биологически человек принадлежит к млекопитающим гоминидам, человекоподобным существам, которые появились около 550 тысяч лет назад.

Человек по своей сути есть существо биосоциальное: он является частью природы и вместе с тем неразрывно связан с обществом. Биологическое (природное) и социальное (общественное) в человеке слиты воедино, и только в таком единстве он существует.

Основные отличия человека от животного

1. Человек обладает мышлением и членораздельной речью.

Только человек может размышлять о своём прошлом, критически оценивая его, и думать о будущем, мечтая и строя свои планы.

Коммуникативные возможности имеют и некоторые виды обезьян, но только человек может передать другим людям объективную информацию об окружающем мире. Люди обладают способностью выделять в своей речи главное. К тому же человек умеет отражать действительность не только с помощью речи, но и с помощью музыки, живописи и других образных форм.

Люди обладают способностью выделять в своей речи главное. К тому же человек умеет отражать действительность не только с помощью речи, но и с помощью музыки, живописи и других образных форм.

2. Человек способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности.

2.1. Моделирует своё поведение и может выбирать различные социальные роли (роли пассажира, пешехода, покупателя, зрителя и др.).

2.2. Обладает способностью предвидеть отдалённые последствия своих действий, характер и направленность развития природных процессов.

2.3. Выражает ценностное отношение к действительности.

Животное в своём поведении подчинено инстинкту, его действия изначально запрограммированы. Оно не отделяет себя от природы.

3. Человек в процессе своей деятельности преобразует окружающую действительность, создаёт необходимые ему материальные и духовные блага и ценности. Осуществляя практически преобразующую деятельность, человек творит «вторую природу» – культуру.

Осуществляя практически преобразующую деятельность, человек творит «вторую природу» – культуру.

Животные приспосабливаются к окружающей среде, которая и определяет их образ жизни. Они не могут производить коренных изменений в условиях своего существования.

4. Человек способен изготавливать орудия труда и использовать их как средство производства материальных благ.

Высокоорганизованные животные могут применять естественные орудия (палки, камни) для определённых целей. Но ни один вид животных не способен изготавливать орудия труда с помощью ранее сделанных средств.

5. Человек воспроизводит не только свою биологическую, но и социальную сущность и поэтому должен удовлетворять не только свои материальные, но и духовные потребности. Удовлетворение духовных потребностей связано с формированием духовного (внутреннего) мира человека.

Человек:

1. существо уникальное (открытое миру, неповторимое, духовно незавершённое)

2. существо универсальное (способное к любому виду деятельности)

3. существо целостное (интегрирует в себе физическое, психическое и духовное начала)

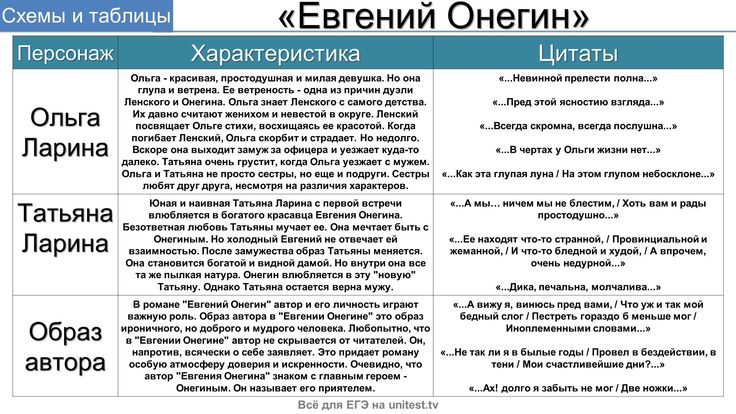

Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность» в научной и популярной литературе употребляются как близкие по значению, но они не являются синонимами.

Соотношение понятий «индивид», «индивидуальность» и «личность»

Определение | |||

Индивид (от лат. individuum – неделимый, неразделённый) – это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель природно-обусловленных свойств | Индивидуальность – это неповторимое своеобразие проявлений человека, подчёркивающее непохожесть на других людей | Личность (от лат. | |

Характерные признаки | |||

Пол, биохимические и физиологические особенности, возраст, тип конституции, нейродинамика, биологические потребности, эмоции, задатки | Индивидуальные особенности, характер, социально обусловленная деятельность, самооценка, жизненный опыт, «Я концепция», потребность в самореализации | Направленность (влечение, желание, стремление, идеал, ценности, установка, мировоззрение), социальные потребности, социальный статус, социальная роль, сознательные цели | |

Вывод | |||

Человек как отдельная особь среди других людей | Человек как один из многих, но с учётом его личных особенностей: внешний облик, манера поведения, характер и т. | Человек с социально значимыми качествами | |

Потребности – это осознание и переживание человеком нужды в том, что необходимо для поддержания жизни и развития личности (человеку необходимы вода и воздух, пища и тепло, различные предметы материальной и духовной культуры и др.). Они лежат в основе направленности личности.

III. Закрепление умений и навыков

Задание 1. Выбрать правильный ответ:

Человек представляет собой единство трёх составляющих: биологической, психологической и социальной. Социально обусловлены:

1) возрастные физические особенности

2) половые отличия

3) проявления наследственности и изменчивости

4) мировоззренческие отличия

Ответ: 4

Задание 2. Выберите верные суждения о соотношении биологического и социального в человеке и запишите цифры, под которыми они указаны.

Выберите верные суждения о соотношении биологического и социального в человеке и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Биологическое у человека не существует в чистом виде, оно социально обусловлено.

2) Все люди рождаются с одинаковыми генетическими задатками, а главную роль в развитии их способностей играет общество.

3) Как биологическое существо человек принадлежит к высшим млекопитающим.

4) В биологической природе человека заложены качества, которые принципиально выделяют его из живого мира.

5) Человек является существом не только социально-деятельностным, но и социально мыслящим и социально чувствующим.

Ответ: 135.

Задание 3. Проанализировать суждения о человеке. Запишите цифры, под которыми они указаны.

Номер | Суждения |

К естественным (биологическим) потребностям человека относят потребность в общении с другими людьми | |

Человек обладает мышлением и словесной речью | |

Социальная сущность человека проявляется в его анатомии и физиологии | |

Неповторимые, оригинальные качества человека называют индивидуальностью | |

Личность формируется во взаимодействии человека с другими людьми | |

Процесс становления личность называется стратификацией | |

Индивид – единичный представитель человечества как биологического вида | |

Индивидуальные потребности проявляются у отдельного человека и связаны с конкретными условиями его жизни, его личностью | |

Личность – это человек как носитель сознания, наделенный рядом социальных качеств |

Ответ: 245789

IV. Итоги урока

Итоги урока

1. В чем заключается биосоциальная сущность человека?

2. Что составляет биологическую природу человека?

3. Какие наиболее важные отличия человека от других живых существ?

4. Как проявляется социальная сущность человека?

5. Какой смысл вкладывается в понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»?

6. Что такое потребности? Какие потребности выделяют ученые?

Домашнее задание.

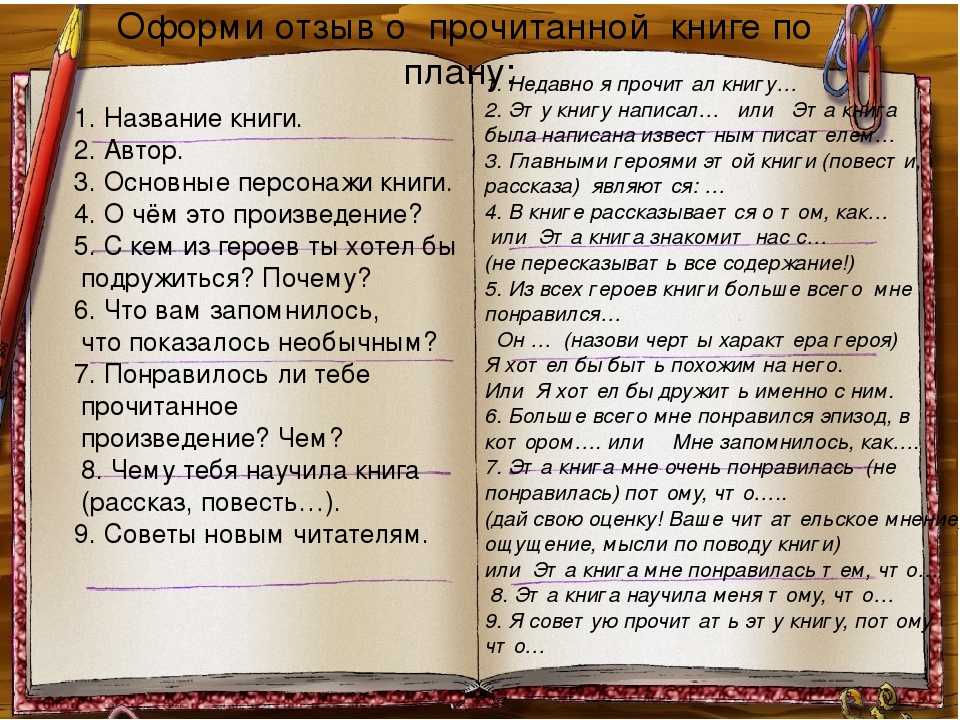

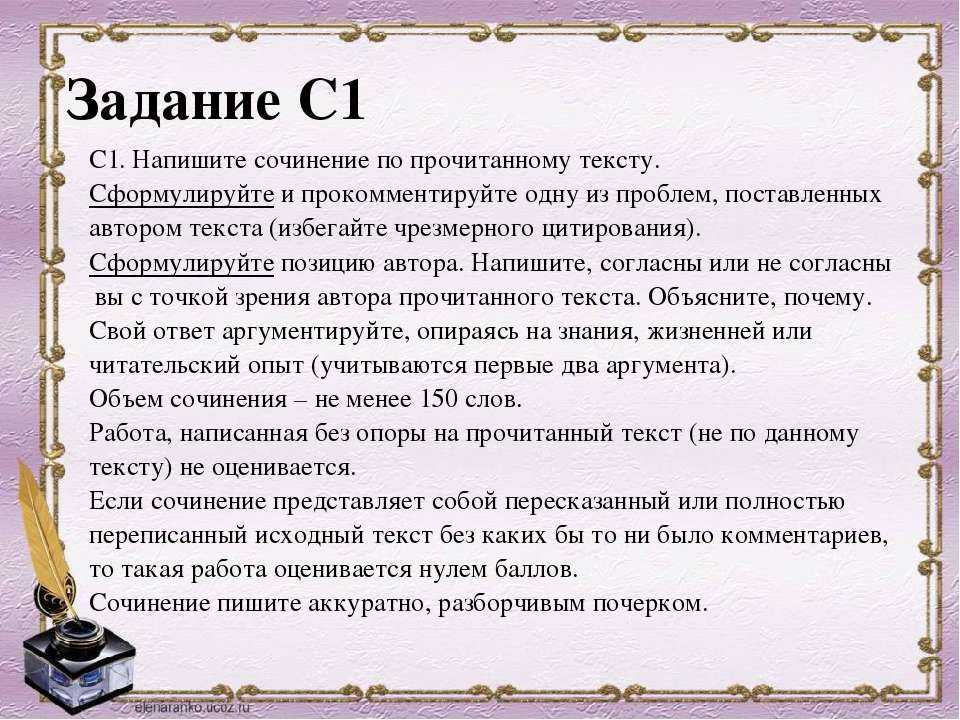

1. Прочитайте текст и выполните задания.

Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим законам; более того, как телесно-материальное образование он – как любой вид материи – подвержен вещественным и энергетическим воздействиям. Но человек обладает мышлением, речью и сложной структурой мыслительной и эмоциональной деятельности, которую мы называем сознанием. Люди способны осознавать факт своего существования, выдвигать и реализовывать жизненные цели, соответствующие системе их ценностных установок. В поведении человека присутствуют биологические инстинкты, но они контролируются законами сообщества людей. Поведение же животных жёстко запрограммировано системой условных и безусловных рефлексов, не дающей им возможности выйти за рамки своего биологического естества. Каким бы сложным ни казалось нам поведение животного, оно остаётся поведением инстинктивно-биологическим.

Люди способны осознавать факт своего существования, выдвигать и реализовывать жизненные цели, соответствующие системе их ценностных установок. В поведении человека присутствуют биологические инстинкты, но они контролируются законами сообщества людей. Поведение же животных жёстко запрограммировано системой условных и безусловных рефлексов, не дающей им возможности выйти за рамки своего биологического естества. Каким бы сложным ни казалось нам поведение животного, оно остаётся поведением инстинктивно-биологическим.

Обратимся в подтверждение к примеру жизни человека, имеющего большой авторитет в философской антропологии. Мы имеем в виду Иммануила Канта. От рождения он был таким слабым и болезненным, что его жизнеспособность вызывала у окружающих большие сомнения. Кант же смог так организовать свою жизнь, так неукоснительно следовать им самим сформулированным принципам, что не только прожил восемьдесят лет, но и явил пример преданнейшего служения науке.

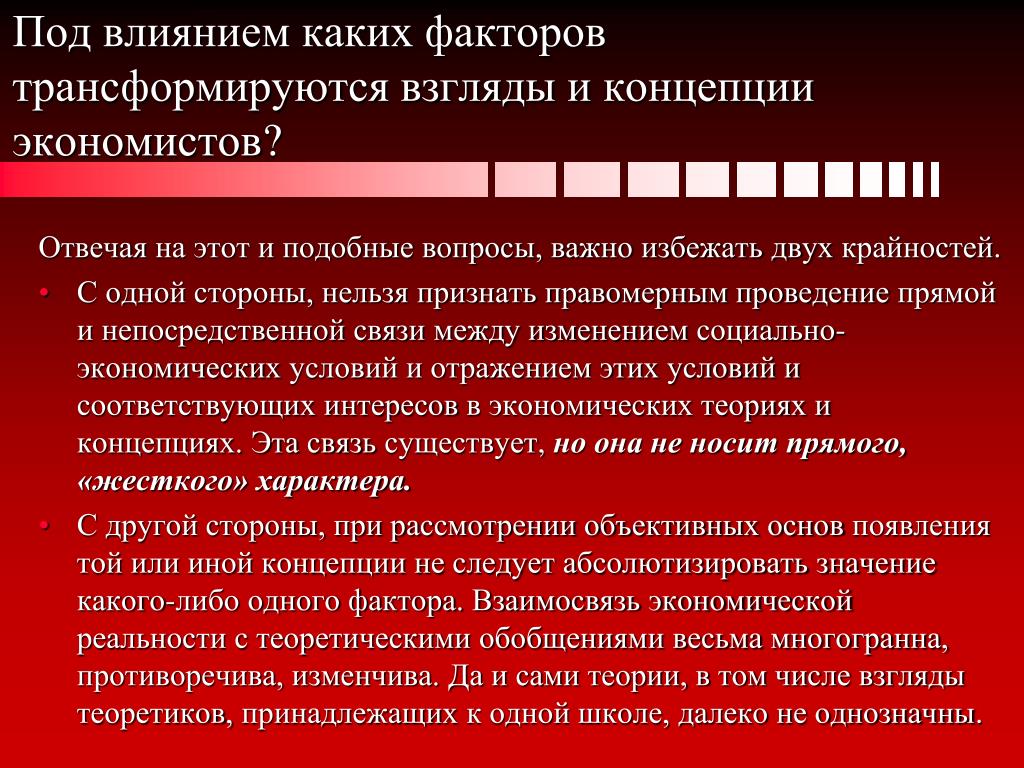

С другой стороны, природные задатки способствуют интеллектуальному развитию людей, во многом определяют их склонность к творческим формам деятельности. Таким образом, в понимании человека важно избегать двух крайностей: «биологизации» и «социализации» человеческой природы.

Таким образом, в понимании человека важно избегать двух крайностей: «биологизации» и «социализации» человеческой природы.

И всё же нельзя утверждать, что человек обладает двумя самостоятельными сущностями. Сущность человека едина, и её образует совокупность надприродных свойств, благодаря которым мы преодолеваем свою биологическую определённость. Свобода воли, проявляющаяся в способности выбирать свою судьбу, пути своей жизни, – главное и основное из этих свойств человека. Смысл жизни человека как раз и заключается в том, чтобы самостоятельно, усилием своей воли преодолевать или пытаться преодолеть все сопротивления и обстоятельства, реализуя свою жизненную программу. В этом случае человек становится действительно свободным, поскольку способен властвовать над внешними обстоятельствами и условиями.

(В. Кузнецов, К. Момджян и др.)

Задание №1. Задание с развернутым ответом

Авторы пишут о том, что сближает человека с животным миром и чем человек от животного отличается. Приведите любые два признака сходства и любые два отличительных признака, указанных в тексте.

Приведите любые два признака сходства и любые два отличительных признака, указанных в тексте.

Задание №4. Задание с развернутым ответом

Каких двух крайностей, согласно мнению авторов, важно избегать в понимании человека? Укажите любые три негативных последствия, к которым может привести и та и другая крайности.

7

Человек и общество. ЕГЭ. Обществознание

1. Блок «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»

ЕГЭ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.2. Человек

• 1.1. Природное и общественное в человеке.(Человек

• как результат биологической и социокультурной

• эволюции)

• 1.2 Мировоззрение, его виды и формы

• 1.3 Виды знаний

• 1.4 Понятие истины, её критерии

• 1.5 Мышление и деятельность

• 1.6 Потребности и интересы

• 1.7 Свобода и необходимость в человеческой дея• тельности. Свобода и ответственность

4. Процесс эволюции

• Вам предстоит подготовить развёрнутыйответ по теме «Биосоциальная сущность

человека».

Составьте план, в соответствии с

Составьте план, в соответствии скоторым Вы будете освещать эту тему. План

должен содержать не менее трёх пунктов,

• из которых два или более детализированы

в подпунктах.

• Какой смысл обществоведы вкладывают в

понятие «мировоззрение»? Привлекая

знания обществоведческого курса,

составьте два предложения: одно

предложение, содержащее информацию о

научном мировоззрении,

• и одно предложение, раскрывающее роль

мировоззрения в деятельности.

15. Иерархия потребностей по А. Маслоу

16. Структура личности

Выберите верные суждения о человеке и запишите цифры, под которыми они указаны.

1)

Индивид становится личностью в процессе социализации.

2)

К естественным (биологическим) потребностям человека традиционно относят потребности в общении с

другими людьми, в общественной деятельности, общественном признании.

3)

Свобода человека включает в себя возможность выбора между добром

и злом.

4)

Духовные потребности всегда связаны с потребностью человека

в самосохранении как биологического вида.

5)

Понятие «индивид» используется для обозначения отдельно взятого представителя всего человеческого

рода.

Установите соответствие между характеристиками и элементами структуры деятельности: к каждому элементу,

данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭЛЕМЕНТЫ СТРУКТУРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А) различные способы достижения желаемого

Б) осознанный образ, на достижение которого направлена деятельность

В) побуждение к деятельности

Г) продукт деятельности человека

Д) используемые в ходе деятельности предметы

1) мотив

2) цель

3) средства

4) результат

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Представьте, что Вы помогаете учителю оформить презентацию к уроку обществознания по теме «Человек

как результат биологической

и социокультурной эволюции». Один из слайдов называется «Признаки, отражающие специфику

социальной природы человека».

Что из перечисленного Вы включили бы в этот слайд? Запишите цифры,

Что из перечисленного Вы включили бы в этот слайд? Запишите цифры,под которыми указаны эти признаки.

1)

способность к целеполаганию

2)

стремление понять окружающий мир

3)

использование предметов, данных природой

4)

приспособление к условиям окружающей среды

5)

общение с помощью словесной речи

6)

забота о потомстве

23. При изучении человеческой деятельности, обществоведы используют термин «навыки». Какое определение «навыков» приводит автор текста?

Приведите три примера подобных навыков, о которых он

пишет. Содержание верного ответа и указания по оцениванию

• В правильном ответе могут быть указаны следующие элементы:

• 1) определение навыков: поведенческие реакции, в которых

отсутствует сознательная регуляция и контроль каждого из

необходимых движений; 2) примеры навыков: – человек

движется по знакомой дороге, не задумываясь о том, как

выстроить свой путь; – опытный водитель не задумывается над

комбинацией физических действий, необходимых для управления

машиной; – танцовщик выполняет известные ему движения

автоматически, на основе телесной «памяти».

Могут быть

Могут бытьприведены иные примеры.

Психические свойства – не изначальная данность; они формируются и развиваются в процессе деятельности личности. Подобно тому как

организм не развивается сначала, а затем функционирует, а развивается, функционируя, так и личность не формируется сначала, а затем

начинает действовать: она формируется, действуя, в ходе своей деятельности. В деятельности личность и формируется, и проявляется.

Будучи в качестве субъекта деятельности ее предпосылкой, она является вместе с тем и ее результатом.<…> В труде, учении, игре

формируются и проявляются все стороны психики. Но не все психическое содержание действия или поступка человека, не всякое

психическое состояние в равной мере может быть отнесено к сколько-нибудь устойчивым свойствам личности, которые характеризовали бы

какую-нибудь сторону ее психического облика. Некоторые акты в своем психическом содержании характеризуют скорее обстоятельства

какой-нибудь преходящей ситуации, не всегда существенной и показательной для личности.

Поэтому особо встает вопрос о том, как формируются и закрепляются относительно устойчивые психические свойства личности.

Психические свойства личности – ее способности и характерологические черты – формируются в ходе жизни. Врожденные особенности

организма являются лишь задатками – весьма многозначными, которые обусловливают, но не предопределяют психические свойства

человека. На основе одних и тех же задатков у человека могут выработаться различные свойства – способности и черты характера в

зависимости от хода его жизни и деятельности не только проявляются, но и формируются. В работе, учении и труде складываются и

отрабатываются способности людей; в жизненных деяниях и поступках формируется и закаляется характер. Этот образ действий в единстве

и взаимопроникновении с объективными условиями существования, выступающими как образ жизни, существенно обусловливает образ

мыслей и побуждений, весь строй, склад, или психический облик, личности.

(С.Л. Рубинштейн)

Какие два психических свойства личности называет автор? Укажите любые две особенности процесса их становления.

Влияют ли, по мнению С.Л. Рубинштейна, объективные условия существования человека на его психический облик? Как автор обосновывает

свое мнение? Опираясь на знания курса и собственный опыт, приведите два аргумента, подтверждающие мнение автора.

Как, по мнению автора, деятельность влияет на личность? Приведите два суждения автора по этому вопросу.

Считает ли автор, что человек с рождения является личностью? Выпишите из текста две фразы, подтверждающие ваш ответ.

Человек принадлежит к животному царству и подчиняется биологическим законам; более того, как телесно-материальное образование он –

как любой вид материи – подвержен вещественным и энергетическим воздействиям. Но человек обладает мышлением, речью и сложной

структурой мыслительной и эмоциональной деятельности, которую мы называем сознанием. Люди способны осознавать факт своего

существования, выдвигать и реализовывать жизненные цели, соответствующие системе их ценностных установок. В поведении человека

присутствуют биологические инстинкты, но они контролируются законами сообщества людей.

Поведение же животных жёстко

Поведение же животных жёсткозапрограммировано системой условных и безусловных рефлексов, не дающей им возможности выйти за рамки своего биологического

естества. Каким бы сложным ни казалось нам поведение животного, оно остаётся поведением инстинктивно-биологическим.

Обратимся в подтверждение к примеру жизни человека, имеющего большой авторитет в философской антропологии. Мы имеем в виду

Иммануила Канта. От рождения он был таким слабым и болезненным, что его жизнеспособность вызывала у окружающих большие

сомнения. Кант же смог так организовать свою жизнь, так неукоснительно следовать им самим сформулированным принципам, что не

только прожил восемьдесят лет, но и явил пример преданнейшего служения науке.

С другой стороны, природные задатки способствуют интеллектуальному развитию людей, во многом определяют их склонность к

творческим формам деятельности. Таким образом, в понимании человека важно избегать двух крайностей: «биологизации» и

«социализации» человеческой природы.

И всё же нельзя утверждать, что человек обладает двумя самостоятельными сущностями. Сущность человека едина, и её образует

совокупность надприродных свойств, благодаря которым мы преодолеваем свою биологическую определённость. Свобода воли,

проявляющаяся в способности выбирать свою судьбу, пути своей жизни, – главное и основное из этих свойств человека. Смысл жизни

человека как раз и заключается в том, чтобы самостоятельно, усилием своей воли преодолевать или пытаться преодолеть все

сопротивления и обстоятельства, реализуя свою жизненную программу. В этом случае человек становится действительно свободным,

поскольку способен властвовать над внешними обстоятельствами и условиями. В. Кузнецов, К. Момджян и др.)

Авторы пишут о том, что сближает человека с животным миром и чем человек от животного отличается. Приведите любые два признака

сходства и любые два отличительных признака, указанных в тексте.

Какой смысл авторы вкладывают в понятие «свобода человека»? Можно ли приведённый ими пример из жизни И.

Канта рассматривать

Канта рассматриватькак проявление свободы? Аргументируйте свой ответ, опираясь на текст.

Авторы считают, что смысл жизни человека заключается в реализации своей жизненной программы, зачастую вопреки существующим

обстоятельствам. Опираясь на обществоведческие знания и факты социальной жизни, приведите три примера преодоления людьми

негативных обстоятельств на пути реализации ими своих жизненных целей.

Каких двух крайностей, согласно мнению авторов, важно избегать в понимании человека? Укажите любые три негативных последствия,

к которым может привести и та и другая крайности.

26. Философия

• «Каждый из нас сам вычеканивает цену своейличности, человек бывает велик или мал

• в зависимости от собственной воли». (С. Смайлс)

• Социология, социальная психология

• «Трудности порождают в человеке способности,

необходимые для их преодоления». (У. Филлипс)

Фонд конституционных прав

Поскольку делегаты Филадельфийского съезда представляли так много разных интересов, это оказалось непростой задачей. Были северяне и южане. Были люди из больших штатов и из маленьких. Некоторые прибыли из сельских районов, в то время как другие представляли города, где преобладали производство или торговля.

Были северяне и южане. Были люди из больших штатов и из маленьких. Некоторые прибыли из сельских районов, в то время как другие представляли города, где преобладали производство или торговля.

Несмотря на различия, у делегатов была одна общая черта: они были образованными людьми. Они изучали историю и великих политических философов, таких как Локк и Монтескье. В течение того долгого и жаркого лета в Филадельфии великие идеи прошлого вдохновляли делегатов на формирование будущего Соединенных Штатов.

Одним из политических философов, оказавших влияние на создателей, был древний грек Аристотель. Он жил, учил и писал более 2000 лет назад. Сочинения Аристотеля помогли делегатам Филадельфии в написании новой американской Конституции.

Родившийся в 384 г. до н. э., Аристотель происходил из семьи среднего достатка. В 17 лет он поступил в Академию в Афинах, известную греческую школу, которую в то время возглавлял знаменитый философ Платон. Здесь Аристотель изучал математику, астрономию, медицину, биологию, этику и право. Он оставался в Академии как лучший ученик Платона в течение 20 лет.

Здесь Аристотель изучал математику, астрономию, медицину, биологию, этику и право. Он оставался в Академии как лучший ученик Платона в течение 20 лет.

В 342 г. до н. э. Филипп Македонский пригласил Аристотеля обучать своего 13-летнего сына Александра. Аристотель служил учителем Александра в течение семи лет. Когда Александр стал царем Македонии в 336 г. до н. э., Аристотель вернулся в Афины, чтобы начать самый продуктивный этап своей жизни.

В возрасте 49 лет Аристотель основал в Афинах собственную философскую школу под названием Ликей. Здесь он изучал, каталогизировал, читал лекции, дискутировал и писал обо всех областях знаний, известных в древнем мире.

Одним из многих интересов Аристотеля было правительство. Он изучал, как правили люди во все времена и во всех известных ему местах. Ближе к концу своих лет в лицее Аристотель читал лекции и написал ряд эссе о правительстве. В совокупности эти эссе составляют книгу, известную сегодня как «Политика» Аристотеля.

Во времена Аристотеля Греция не была единой нацией. Он состоял из множества независимых городов-государств, каждый со своей формой правления. Большинство городов-государств были небольшими, всего 100 квадратных миль или меньше, а население редко превышало 10 000 человек.

Термин «конституция» имел для Аристотеля иное значение, чем для нас сегодня. Конституции, задуманные Аристотелем, не были едиными организованными документами, подобными той, что была создана в Филадельфии в 1787 году. Древнегреческие конституции состояли из всех обычаев, правил и законов о том, как следует управлять городом-государством. Эти обычаи, правила и законы иногда писались, но чаще нет. Тем не менее, все понимали, что они из себя представляли. Аристотель писал, что конституция «является образом жизни гражданина». Согласно Аристотелю, гражданами были «все, кто участвует в гражданской жизни, управляя и подчиняясь по очереди».

Гражданство в городах-государствах было статусом, предоставляемым только определенным группам, в зависимости от формы правления. В некоторых только богатые были полноправными гражданами. В других странах все свободнорожденные мужчины пользовались полным гражданством. Дети, женщины и рабы не считались гражданами.

В некоторых только богатые были полноправными гражданами. В других странах все свободнорожденные мужчины пользовались полным гражданством. Дети, женщины и рабы не считались гражданами.

Аристотель выделил шесть различных типов конституций и классифицировал их как «правильные» и «неправильные». По Аристотелю, «правильные» конституции служили общим интересам всех граждан. «Неправильные» конституции служили только корыстным интересам определенного человека или группы. На приведенной ниже диаграмме «неправильные» конституции показаны как искаженные формы правильных конституций:

Линейки

Права (общие интересы)

Неправильно (Личный интерес)

Один

Царство

Тирания

Мало

Аристократия

Олигархия

Много

Политика

Демократия

Царство, первая «правильная» конституция, определенная Аристотелем, — это правление одного человека, который становится правителем через наследственность или избрание.

Что происходит, когда король использует свою власть только для себя, а не для общих интересов? В этом случае король становится тираном. Тирания, коррумпированная форма царствования, является первым примером «неправильной» конституции. Тираны используют силу, чтобы угнетать всех остальных, и заинтересованы только в личной выгоде.

Аристотель классифицировал аристократию как одну из своих «правильных» конституций. Аристократия — это общество, управляемое небольшой группой мужчин, выбранных потому, что они «лучшие». По мнению Аристотеля, аристократы — это люди богатые и праздные, которые развили свой ум так, что обладают превосходным интеллектом.

Аристотель считал, что эти люди будут править только на благо всех. Но когда аристократия правит на благо богатых, она становится олигархией, еще одной из «неправильных» конституций Аристотеля. Олигархии были одной из распространенных форм правления в греческих городах-государствах.

Аристотель считал, что эти люди будут править только на благо всех. Но когда аристократия правит на благо богатых, она становится олигархией, еще одной из «неправильных» конституций Аристотеля. Олигархии были одной из распространенных форм правления в греческих городах-государствах.Во время своей жизни в Афинах Аристотель читал лекции и писал о политике в своей школе. Хотя Афины были демократическим городом-государством, Аристотель никогда не был поклонником демократии и включил ее в число своих «неправильных» конституций. Аристотель считал, что демократия означает, что каждый свободнорожденный человек имеет право и обязанность помогать управлять городом. Таким образом, как богатые, так и бедные, образованные и невежественные, умные и недалекие могли присутствовать на заседаниях Ассамблеи, голосовать и занимать государственные должности.

Аристотель видел опасность в этой форме правления. Бедное большинство всегда сможет перевесить голоса богатых и лучших. Бедные могли разрушить государство, обложив богатых налогами и конфисковав их имущество. Другими словами, демократия легко может превратиться в многоголовую тиранию.

Другими словами, демократия легко может превратиться в многоголовую тиранию.

Аристотель также опасался появления демагогов в демократии. Демагоги — это искатели власти, которые добились влияния, апеллируя к эмоциям людей.

Даже со своими оговорками Аристотель не был полностью против демократии. «Это следует сказать о многих», — писал он в «Политике». «Каждый из них сам по себе может быть не очень хорошего качества, но когда они все собираются вместе, возможно, что они могут превзойти … качество немногих лучших».

Лучшая конституция

Аристотель нашел повод для критики всех «правильных» и «неправильных» конституций, о которых говорилось выше. Так что же, по его мнению, было лучшей конституцией?

Он выбрал уравновешенный, основанный на греческом принципе, согласно которому в жизни следует избегать крайностей в пользу умеренной середины. Нельзя есть ни слишком много, ни слишком мало. Не следует ни чрезмерно заниматься спортом, ни проводить большую часть времени во сне. Как в жизни, так и в правительстве, считал Аристотель.

Как в жизни, так и в правительстве, считал Аристотель.

Аристотель пришел к выводу, что смешение двух крайних «неправильных» конституций, олигархии и демократии, приведет к умеренной «правильной» конституции. В этом случае два «неправильно» составят «правильно». Аристотель назвал эту умеренную смешанную конституцию государством и считал, что она лучше всего будет служить общим интересам всех граждан в большинстве штатов.

В Филадельфии примерно через 2000 лет после Аристотеля группа мужчин также искала наилучшую конституцию. Америка во многом сильно отличалась от аристотелевской Греции. Во-первых, 13 американских штатов были намного больше, чем Афины или любой другой древнегреческий город-государство. Тем не менее создатели в Филадельфии поняли политические идеи Аристотеля и передали их нам в созданном ими документе. Среди этих идей — вера в верховенство закона, умеренность и правительство, которое служит общим интересам всех граждан.

Для обсуждения и письма

1. Сравните демократию в древних Афинах с демократией в Соединенных Штатах сегодня.

Сравните демократию в древних Афинах с демократией в Соединенных Штатах сегодня.

2. Мир сильно изменился со времен Аристотеля. Существуют ли еще формы правления, подобные тем, которые он описал? Тирания? Олигархия? Демагоги?

3. Что означает каждая из следующих цитат из «Политики» Аристотеля?

а. «Где законы не суверенны, там нет конституции».

б. «Лучший образ жизни тот, который состоит из среднего».

с. «Добро в сфере политики — это справедливость, а справедливость состоит в том, что способствует общему интересу».

Полный текст Конституции США

ЗАДАНИЕ Две страны

1. Для выполнения этого задания соберитесь в небольшие дискуссионные группы.

2. Представьте, что когда-нибудь в будущем в мире будут существовать только две страны: Фриландия и Лидерленд. Поскольку вам больше некуда идти, вы должны выбрать одну из этих стран, в которой будете жить. Какой из них вы бы выбрали? Почему?

Freeland

В этой стране люди вольны делать все, что хотят.Дети и взрослые могут сами решить, хотят ли они ходить в школу, работать, спать весь день, играть на пляже, смотреть видео, напиваться и т. д. Во Фриленде нет никаких законов. Страна Лидеров

В этой стране есть много законов, которые были созданы одним человеком: Лидером. Народу этой страны вождь и его помощники говорят, где жить, как одеваться, какую работу занимать, какие газеты читать и за кого голосовать во время выборов. Люди ведут безопасную и упорядоченную жизнь… до тех пор, пока они следуют за Лидером.

3. После обсуждения вышеуказанных вариантов в малых группах соберитесь всем классом и проголосуйте за страну, которую вы предпочитаете. Затем обсудите следующие вопросы:

- Почему вы проголосовали именно так?

- Если бы вы могли отправиться в другую страну, на что бы это было похоже? Должны быть какие-то законы? Кто должен их делать?

- Предположим, что Аристотель вернулся к жизни и посещает ваш класс.

Как вы думаете, какое у него было бы мнение о Фриленде и Лидерленде? Как вы думаете, какой выбор он сделал бы?

Как вы думаете, какое у него было бы мнение о Фриленде и Лидерленде? Как вы думаете, какой выбор он сделал бы?

Баркер, Эрнест, изд. и транс. Политика Аристотеля . Нью-Йорк: издательство Оксфордского университета, 1962.

Хорнблауэр, Саймон. Греческий мир . London: Methuen & Co., 1983.

© 2002, Фонд конституционных прав, 601 South Kinglsey Drive, Los Angeles, CA

, (213) 487-5590 Факс (213) 386-0459Добродетель — это средство | Этическая теория Аристотеля

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicЭтическая теория Аристотеля (2-е изд.)Древняя философияМоральная философияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicЭтическая теория Аристотеля (2-е изд. )Древняя философияМоральная философияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы

Введите поисковый запрос

)Древняя философияМоральная философияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы

Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Укажите

Харди, WFR, «Добродетель — это средство», Этическая теория Аристотеля , 2-е изд. (

Oxford, 1980; онлайн-издание, Oxford Academic, 3 октября 2011 г.), https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198246329.003.0007, по состоянию на 24 апреля 2023 г. .

Выберите формат

Выберите format. ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicЭтическая теория Аристотеля (2-е изд.)Древняя философияМоральная философияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicЭтическая теория Аристотеля (2-е изд.)Древняя философияМоральная философияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

В этой главе описывается, что такое государственная добродетель. Аристотель отвечает, что это состояние, связанное с выбором, лежащее в среднем по отношению к нам и определяемое рациональным принципом, принципом, которым определил бы его человек практической мудрости. Обсуждение продолжается в EN для большей части необходимых объяснений. Комментаторы и критики много говорят об этой знаменитой доктрине. Точка зрения Аристотеля о том, что умеренность — это хорошо, а излишеств следует избегать, была предвосхищена народной моралью и поэтами, а также Платоном. Понятие математического среднего, особенно если его можно расширить, чтобы охватить любое количественное правило или формулу, имеет множество применений в философии самого Аристотеля и его предшественников.

Обсуждение продолжается в EN для большей части необходимых объяснений. Комментаторы и критики много говорят об этой знаменитой доктрине. Точка зрения Аристотеля о том, что умеренность — это хорошо, а излишеств следует избегать, была предвосхищена народной моралью и поэтами, а также Платоном. Понятие математического среднего, особенно если его можно расширить, чтобы охватить любое количественное правило или формулу, имеет множество применений в философии самого Аристотеля и его предшественников.

Ключевые слова: физические тела, выбор, Никомахова этика, народная мораль, Платон, среднее математическое

Предмет

Моральная философияДревняя философия

Коллекция: Оксфордская стипендия онлайн

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотрите свою личную учетную запись и получите доступ к функциям управления учетной записью.

Под влиянием труда сформировались специфические качества человека: сознание, язык, творческие способности

Под влиянием труда сформировались специфические качества человека: сознание, язык, творческие способности persona – особа) – это человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни

persona – особа) – это человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни д.

д.

Как вы думаете, какое у него было бы мнение о Фриленде и Лидерленде? Как вы думаете, какой выбор он сделал бы?

Как вы думаете, какое у него было бы мнение о Фриленде и Лидерленде? Как вы думаете, какой выбор он сделал бы? Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Leave A Comment