дрожжи, плесневые, шляпочные грибы и др. (3)Общей особенностью многоклеточных грибов является образование вегетативного тела из тонких ветвящихся нитей, образующих грибницу. (4)Грибная клетка имеет клеточную стенку, состоящую из хитина, и мембранные органоиды. (5)Запасным питательным веществом является гликоген. (6)Грибы обладают автотрофным типом питания. (7)Рост грибов прекращается после созревания спор.

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений,в которых они сделаны, исправьте их. ( 1)Грибы и бактерии относят к прокариотам. (2)Среди грибов встречается большое разнообразие: дрожжи, плесневые, шляпочные грибы и др. (3)Общей особенностью многоклеточных грибов является образование вегетативного тела из тонких ветвящихся нитей, образующих грибницу. (4)Грибная клетка имеет клеточную стенку, состоящую из хитина, и мембранные органоиды. (5)Запасным питательным веществом является гликоген. (6)Грибы обладают автотрофным типом питания. (7)Рост грибов прекращается после созревания спор.

Учебник Курсы Книги Тесты Вопросы Личный кабинет

Учебник Курсы Книги Тесты Вопросы

Личный кабинет

Линия заданий — 24

Наслаждайтесь интересным учебником и решайте десятки тестов на Studarium,

мы всегда рады вам! =)

5415. Найдите три ошибки в приведённом тексте.

(1)Грибы и бактерии относят к прокариотам. (2)Среди грибов встречается большое разнообразие: дрожжи, плесневые, шляпочные грибы и др. (3)Общей особенностью многоклеточных грибов является образование вегетативного тела из тонких ветвящихся нитей, образующих грибницу. (4)Грибная клетка имеет клеточную стенку, состоящую из хитина, и мембранные органоиды. (5)Запасным питательным веществом является гликоген. (6)Грибы обладают автотрофным типом питания. (7)Рост грибов прекращается после созревания спор.

Ошибки допущены в предложениях 1, 6, 7:

1) Бактерии относят к прокариотам; грибы — эукариоты

7) Рост грибов ничем не ограничен (только лишь размером субстрата): грибы растут в течение всей жизни

P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉

При обращении указывайте id этого вопроса — 5415.

P.S. Мы нашли статью, которая относится к данной теме, изучите ее — Грибы 😉

P.S.S. Для вас готово следующее случайное задание. Мы сами не знаем, но вас ждет что-то интересное!

Царство Бактерии — Умскул Учебник

На этой странице вы узнаете- Что общего у прокариот и прабабушки?

- Почему Шелдон Планктон из мультфильма про Спанч Боба ест только голографические продукты?

- Почему споры с бактерией так сложно «выиграть»?

- Какие кулинарные блюда невозможно приготовить без бактерий?

Бактерии знакомы нам как вредоносные организмы, возбудители заболеваний. Но есть и много полезных бактерий. Одни могут вырабатывать для нас кислород, другие помогают растениям усваивать азот, третьи образуют залежи полезных ископаемых, четвертые даже встречаются внутри нашего организма. О том, кто такие бактерии и на что они способны, можно прочитать в этой статье.

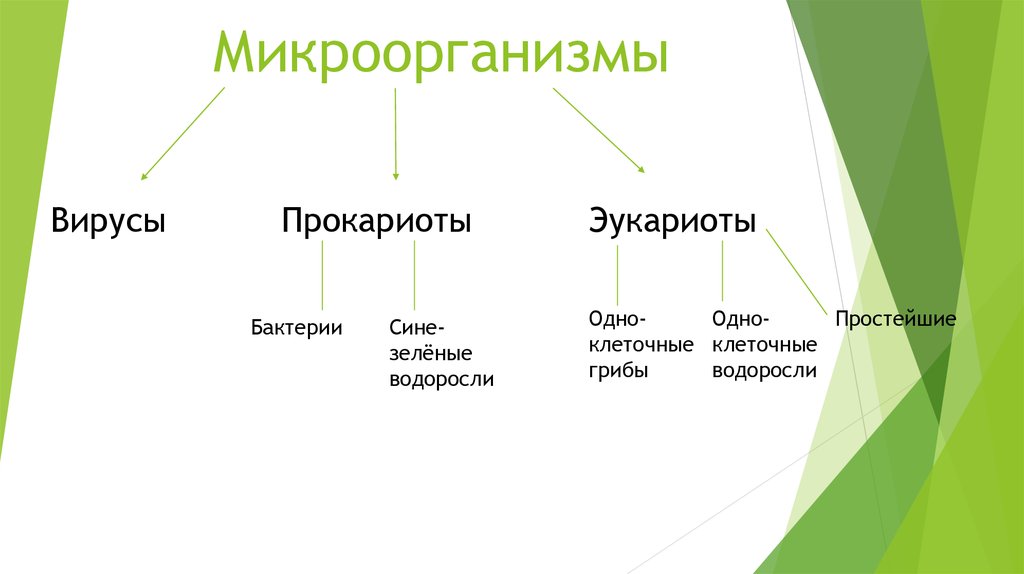

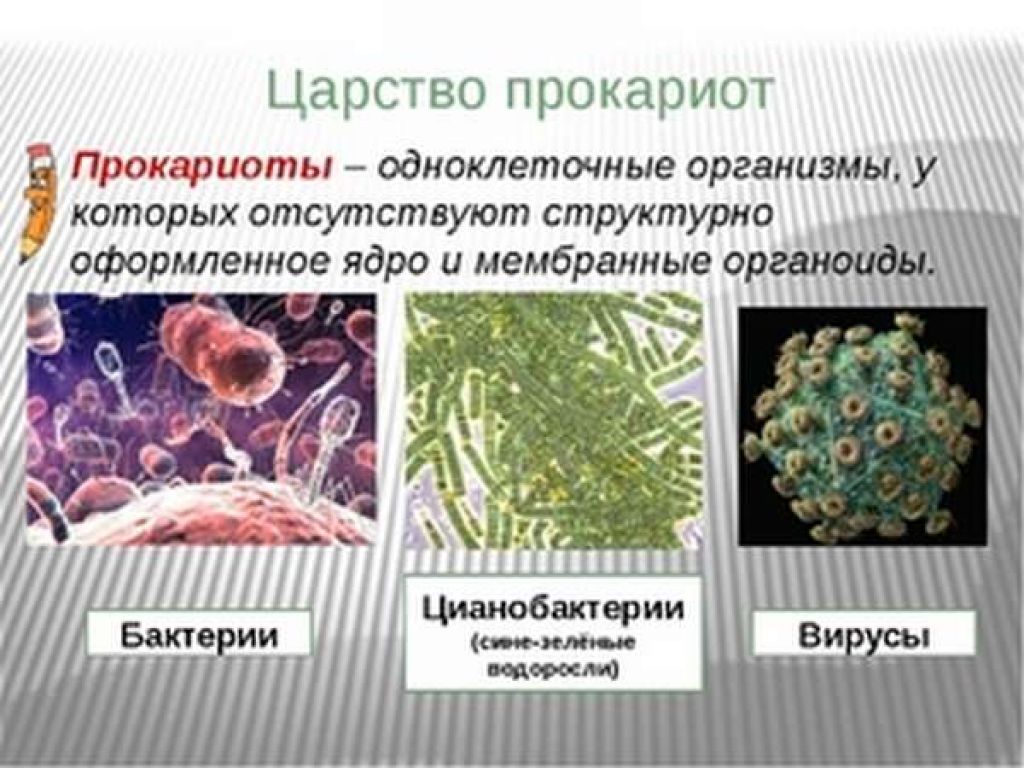

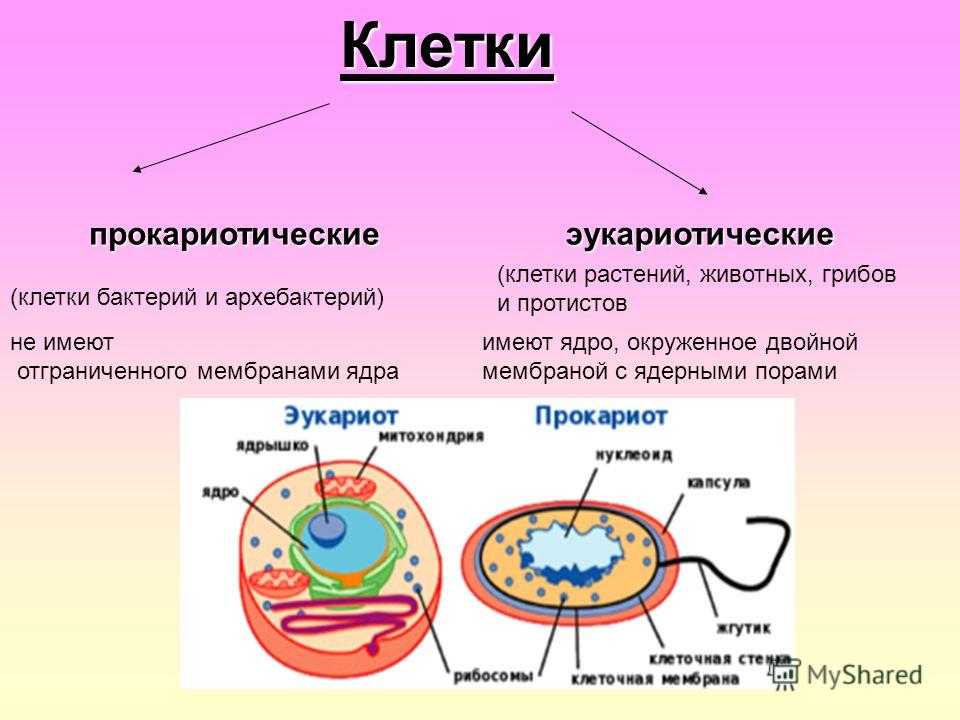

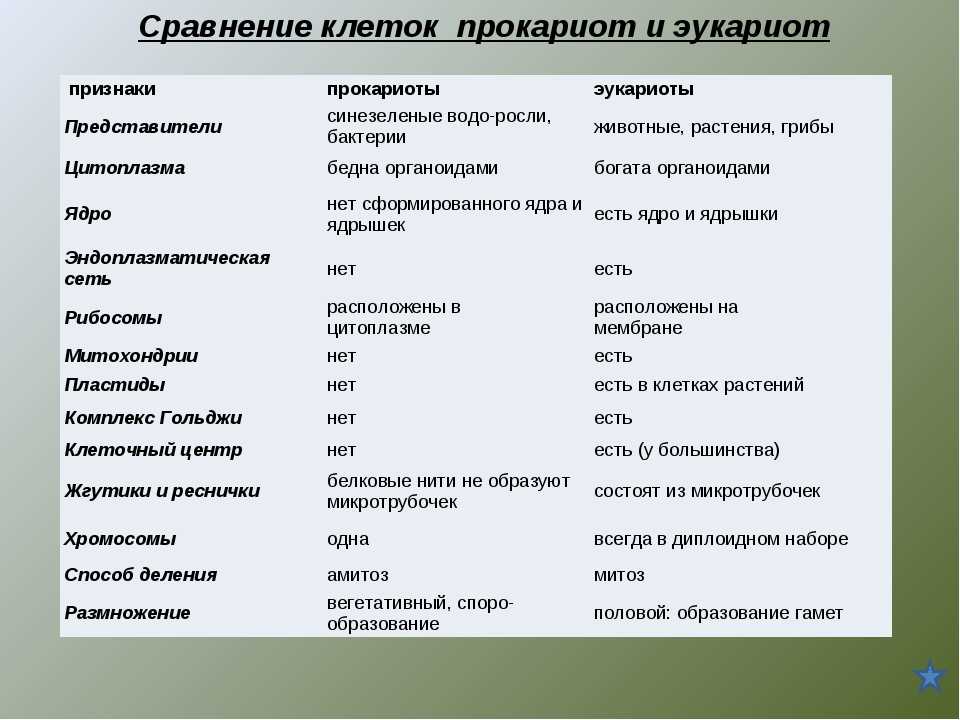

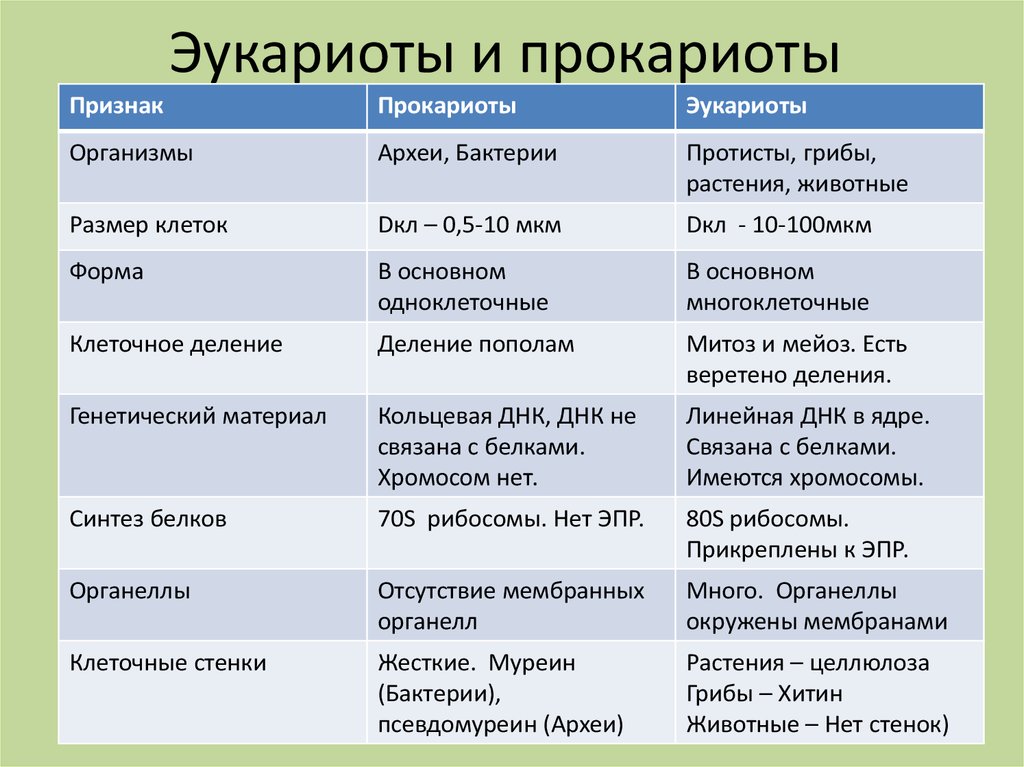

Все существующие на земле живые организмы в зависимости от их сходств и различий можно распределить по группам, которые образуют четкую систему органического мира. Все клеточные организмы можно разделить на два надцарства — прокариоты (безъядерные) и эукариоты (имеющие ядро, о значении которого мы поговорим позднее).

Бактерии относятся к надцарству Прокариоты. Подробнее об основах систематики — науки о распределении организмов по группам — можно прочитать здесь.

Прокариоты — доядерные организмы, в клетках которых отсутствуют мембранные органоиды, в том числе ядро.

| Что общего у прокариот и прабабушки? Приставка «пра-» означает «до-», приставка «про-» – «перед, раньше». В принципе, и то и другое подразумевает что-то «предшествующее». Можно запомнить этот термин с помощью ассоциации: |

Кто занимается изучением бактерий? При просмотре какой-нибудь телевизионной программы про бактерий мы можем услышать, что ученых-бактериологов представляют как «микробиологов».

Микробиология — это наука, изучающая строение и свойства микроскопических живых организмов.

Таким образом, одним из предметов изучения микробиологии являются бактерии.

Разнообразие бактерийБактерии обитают повсеместно: в почве, воздухе, воде. Бактерии живут даже в нашем организме. Они составляют микрофлору слизистых, поселяются в аппендиксе. Однако больше всего бактерий можно найти в почвенной среде — там много детрита (мертвого органического вещества), которым они питаются. Подробнее о детрите и детритофагах — организмах, которые питаются мертвой органикой — мы рассказываем в статье «Экосистема (биогеоценоз). Часть 1».

Какими бывают бактерии?

Выделяют три основные группы бактерий:

- Архебактерии или Археи — древнейшие бактерии.

Первый корень «архе-» в дословном переводе означает «древний». Вы уже встречали его в слове «археолог» — это ученый, который занимается раскопками древних отложений. К архебактериям относятся, например, метанообразующие бактерии. Они вырабатывают газ — метан. Обитая в пищеварительном тракте человека и жвачных, помогают им переваривать пищу.

Первый корень «архе-» в дословном переводе означает «древний». Вы уже встречали его в слове «археолог» — это ученый, который занимается раскопками древних отложений. К архебактериям относятся, например, метанообразующие бактерии. Они вырабатывают газ — метан. Обитая в пищеварительном тракте человека и жвачных, помогают им переваривать пищу.

- Эубактерии — истинные бактерии, они имеют самое типичное строение клетки из всех представителей царства. Вероятно, вы слышали о стрептококках или стафилококках, которые вызывают заболевания слизистых. Так вот, они являются представителями данной группы.

- Цианобактерии, или сине-зеленые водоросли — фототрофные бактерии. Это значит, что они способны питаться за счет фотосинтеза. Такие бактерии еще миллионы лет назад начали создавать озоновый слой, который до сих пор защищает нас от солнечного (ультрафиолетового) излучения. В процессе фотосинтеза они выделяют в атмосферу кислород, который и является основой озонового слоя.

| Почему Шелдон Планктон из мультфильма про Спанч Боба ест только голографические продукты? Помните серию Спанч Боба, где Планктон ел голографическое мясо? В детстве при первом просмотре мультфильма мало кто понимал, зачем он это делает. На самом деле Шелдон — это условный пример цианобактерии, осуществляющей фотосинтез: под действием света он образует органические вещества. |

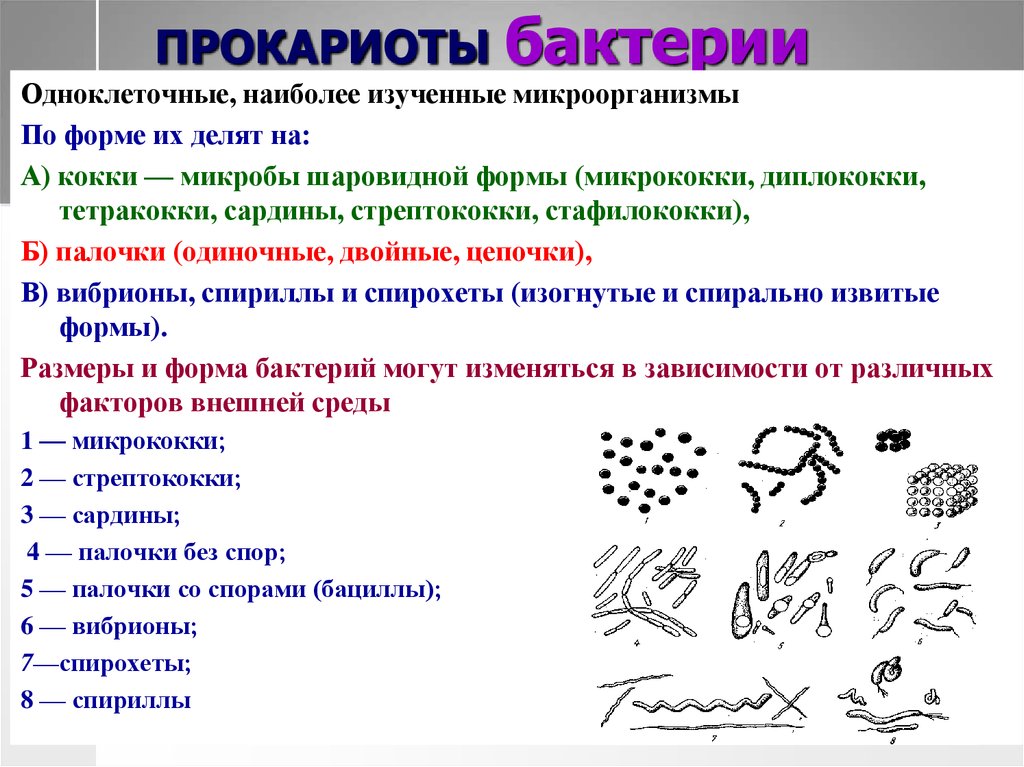

В рекламе разных моющих средств мы можем увидеть бактерии как злобные маленькие шарики, которые быстро двигаются и размножаются. Но на самом деле формы бактерий очень разнообразны:

Кокки способны соединяться, образуя целые скопления клеток:

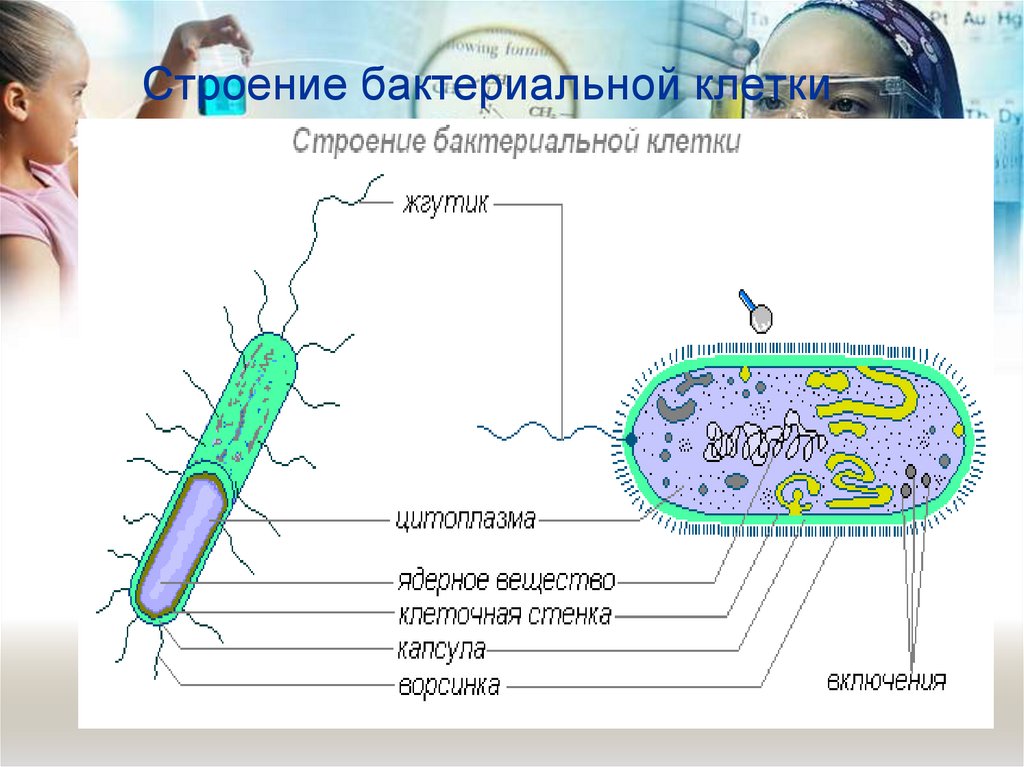

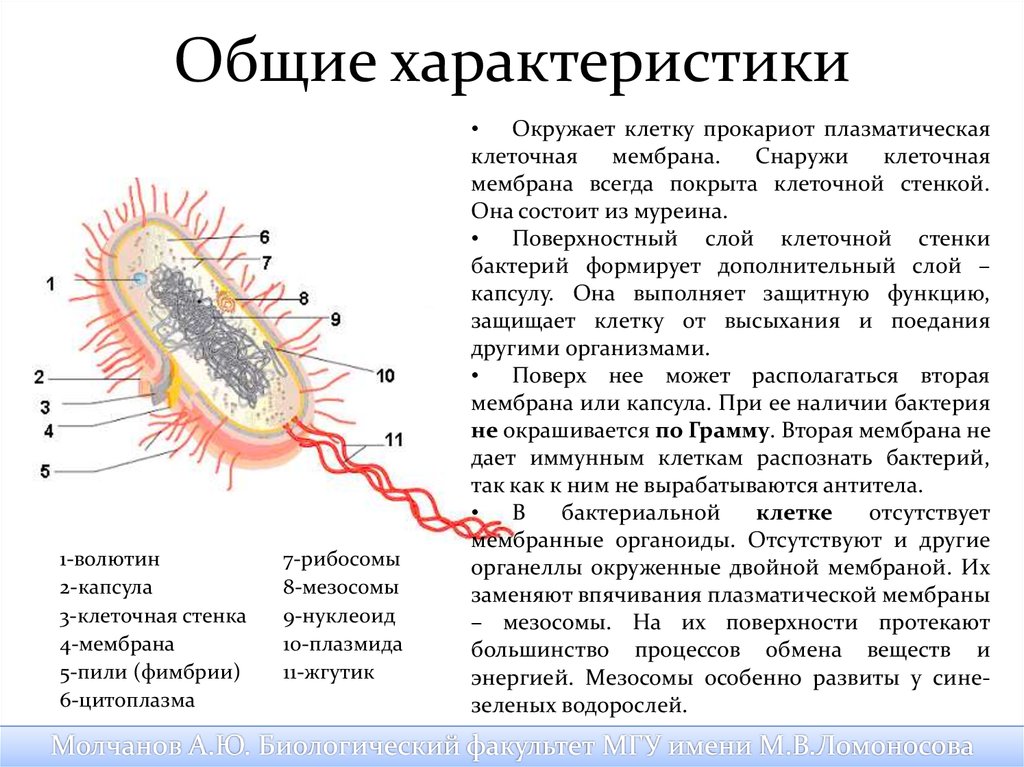

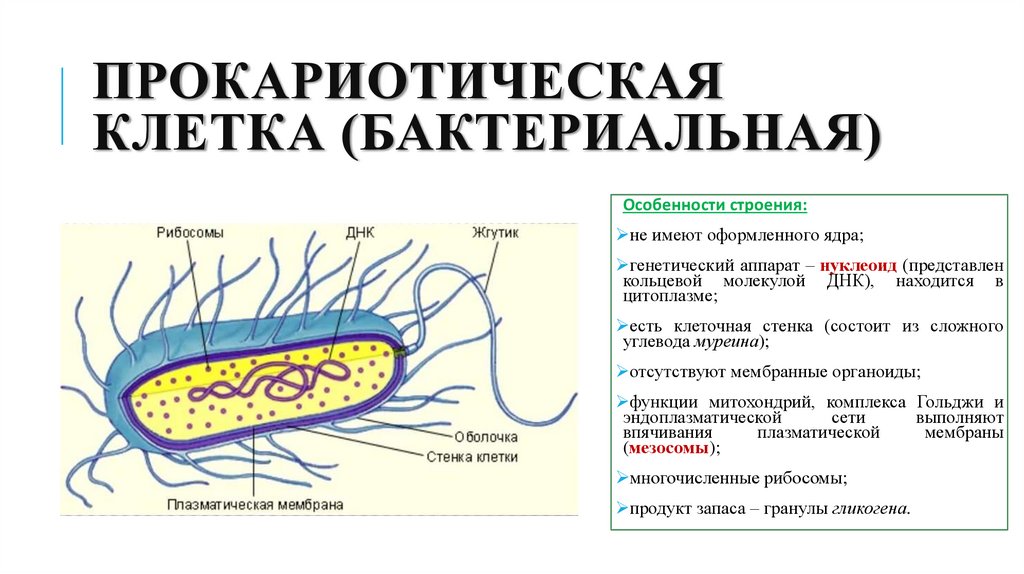

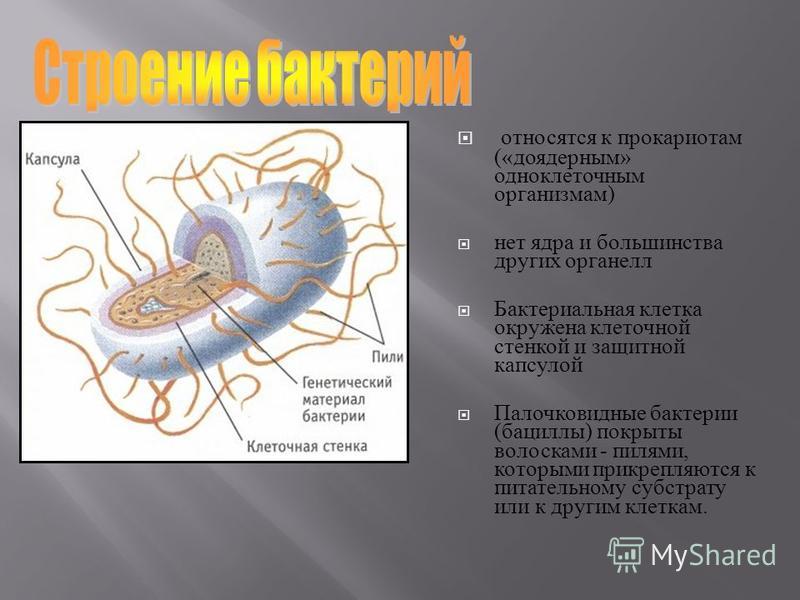

Строение бактериальной клеткиПрокариотические клетки имеют плотную клеточную стенку, основу которой составляет муреин (по-другому — пептидогликан) — смесь белков и полисахаридов, придающая особую прочность бактериальной клетке. Исключение составляют Археи, у которых вместо муреина в клеточной стенке присутствуют другие вещества. Функции клеточной стенки — это защита и опора, поддержание формы.

Исключение составляют Археи, у которых вместо муреина в клеточной стенке присутствуют другие вещества. Функции клеточной стенки — это защита и опора, поддержание формы.

Еще одной оболочечной структурой некоторых бактерий является наружная (внешняя) мембрана. Она находится поверх клеточной стенки, в эту структуру в основном включены различные белки.

Сверху всего этого бактерия может быть покрыта слизистой оболочкой — капсулой. Капсула — это палочка-выручалочка бактерий, она защищает их от негативных условий среды. А еще она способствует прикреплению к различным клеткам организма-хозяина.

Данные структуры играют еще одну важную роль, они нужны для идентификации (определения) бактерий. В частности, ее можно осуществить с помощью окраски по Граму. Ниже поговорим о ней подробнее.

Что такое окраска по Граму?

Ученый-бактериолог Ганс Кристиан Грам в 1884 предложил способ классификации бактерий по типу окрашивания специальным реактивом, названным в его честь. Этот реактив окрашивает муреиновый слой клеточной стенки в фиолетовый цвет. Этим способом определяется внешнее строение бактерий.

Этот реактив окрашивает муреиновый слой клеточной стенки в фиолетовый цвет. Этим способом определяется внешнее строение бактерий.

Бактерии, имеющие капсулу и/или наружную мембрану по Граму не окрашиваются, потому что они перекрывают доступ к муреиновой оболочке и реакция не протекает как надо. Поэтому такие бактерии называются грамотрицательными, то есть не реагирующими / отрицательно реагирующими на окраску реактивом. Немногочисленные грамположительные бактерии, наоборот, окрашиваются реактивом Грама, так как муреин в составе их клеточной стенки открыт и сразу взаимодействует с ним.

Возвращаемся к теме строения клетки. Внутреннее пространство клетки заполнено цитоплазмой – вязким полужидким содержимым. Она содержит в себе органоиды (органеллы), гиалоплазму и включения.

- Гиалоплазма — это основное вещество цитоплазмы, она неподвижная и густая, содержит множество питательных веществ.

- Включения представляют собой запасные питательные вещества, например, гликоген или серу.

Также у некоторых бактерий (преимущественно водных) в цитоплазме существуют такие образования, как газовые пузырьки (аэросомы). Это газовые полости, которые придают бактериям плавучесть, а также позволяют им менять глубину погружения. Их роль можно сравнить с функцией нарукавников для плавания.

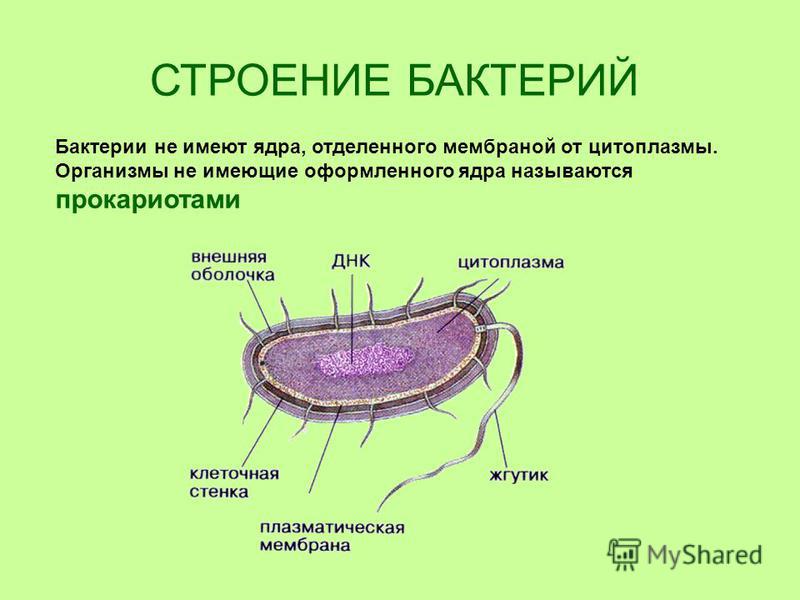

Отметим важный факт: бактериальная клетка не имеет ядра. Ядро — это органелла клетки, которая отвечает за хранение, реализацию и передачу генетического материала (ДНК или РНК), а также контролирует все процессы, происходящие в клетке.

Если у бактерий ядра нет, то где же располагается генетический материал? Он в виде кольцевой молекулы ДНК располагается в специфической зоне цитоплазмы — нуклеоиде. Иногда его называют бактериальной хромосомой.

Также у бактерий есть плазмиды — это такие участки ДНК, которые отвечают за обмен генетическим материалом в процессе деления. Они, как правило, лежат в цитоплазме отдельно от нуклеоида.

Они, как правило, лежат в цитоплазме отдельно от нуклеоида.

Кстати, бактерии могут передавать «по наследству» резистентность (устойчивость) к антибиотикам. Антибиотики — это химические вещества, которые направлены на уничтожение бактерий или на торможение их размножения. Они используются для лечения заболеваний, вызванных бактериями. Например, туберкулёз врачи лечат именно ими.

Цитоплазматическая мембрана — это такая структура клетки, которая окружает ее и отграничивает содержимое от внешней среды. Располагается под клеточной стенкой. Основные ее функции — это защита, обеспечение контакта и взаимодействия клетки с различными структурами, транспорт (перемещение) веществ из внешней среды внутрь и в обратном направлении. В учебниках и заданиях экзамена могут встретиться следующие синонимы цитоплазматической мембраны: клеточная мембрана, плазмалемма.

Чтобы не возникло путаницы, давайте уточним возможные варианты названий оболочек бактерий (движемся изнутри кнаружи):

В цитоплазме бактериальной клетки отсутствуют мембранные органеллы: митохондрии, аппарат Гольджи и другие, о которых вы можете прочитать в статье «Строение клетки. Часть 2». Однако бактериям по-прежнему необходимо синтезировать (производить) жиры, углеводы, обмениваться веществами с окружающей средой для поддержания их нормальной жизнедеятельности. Эти функции выполняют впячивания цитоплазматической мембраны (мезосомы).

Часть 2». Однако бактериям по-прежнему необходимо синтезировать (производить) жиры, углеводы, обмениваться веществами с окружающей средой для поддержания их нормальной жизнедеятельности. Эти функции выполняют впячивания цитоплазматической мембраны (мезосомы).

На изображении ниже представлено подробное строение бактериальной клетки.

Модель строения прокариотической клеткиБактерия, как и любой другой организм, нуждается в собственных белках. Органоид, в котором происходит синтез (образование) белка называется рибосома. Они значительно меньше в размерах, чем рибосомы эукариотических клеток. Рибосомы прокариот имеют размер 70S, рибосомы эукариот — 80S (буква S тут — это единица измерения Сведберг). Поэтому рибосомы эукариот больше — стоит запомнить, так как вопрос об этом регулярно попадается в тестовой части ЕГЭ.

Могут ли бактерии двигаться?Определенно, да! На поверхности клеток бактерий часто можно встретить жгутики — органоиды движения, с помощью которых они перемещаются в жидкой среде. Жгутики состоят из белка флагеллина.

Жгутики состоят из белка флагеллина.

Некоторые бактерии могут передвигаться «реактивным» способом, выбрасывая слизь. Это примерно так же, как если отпустить не завязанный воздушный шарик в свободный полет — он будет двигаться за счет струи воздуха, выходящего из него. По этому же принципу происходит запуск космических кораблей.

Помимо жгутиков для движения, у бактерий есть еще пили (ворсинки или фимбрии). Они имеют немаловажную функцию — обеспечивают контакт между бактериями для обмена плазмидами.

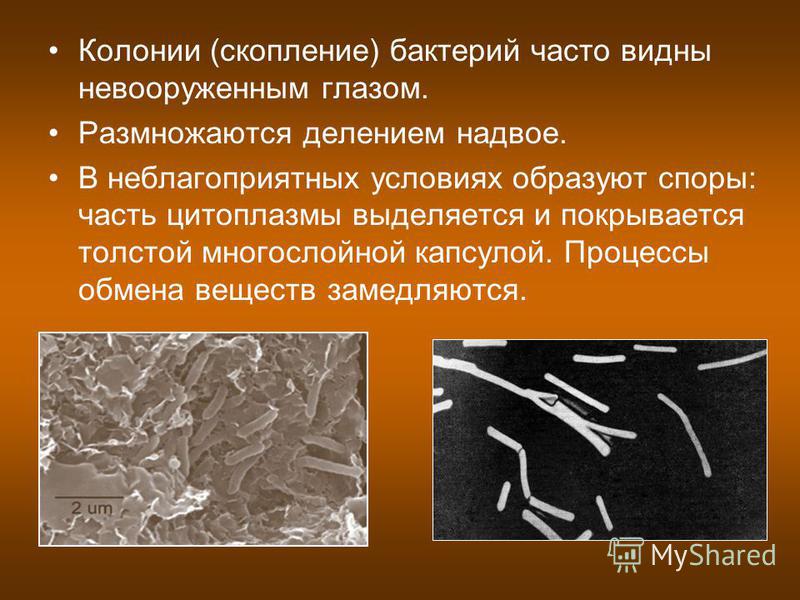

| Почему споры с бактерией так сложно «выиграть»? В неблагоприятных условиях многие бактерии способны образовывать споры — плотные округлые или овальные структуры. Они нужны для того, чтобы переживать неблагоприятные условия. Споры образуются внутри бактерии вокруг молекулы ДНК с участком цитоплазмы. Они крайне устойчивы, могут сохранять жизнеспособность длительное время, дожидаясь благоприятных условий окружающей среды для продолжения жизни. Бактериальная клетка почти полностью высыхает — в ней останавливается обмен веществ, а спора выходит в окружающую среду. |

В №11 варианта ЕГЭ может встретитьсязадание подобного плана:

Из приведенного списка выберите характеристики представителей царства Бактерии:

1) имеют клеточную стенку из хитина

2) не имеют клеточной стенки

3) для них характерен автотрофный тип питания

4) имеют нуклеоид

5) могут двигаться реактивно

6) имеют фимбрии

Исходя из полученных ранее знаний, мы с легкостью можем сказать, что бактерии имеют нуклеоид, могут двигаться реактивно, а также имеют фимбрии.

Ответ: 456

Особенности жизнедеятельностиЧем питаются бактерии?

Бактериям, как и любым другим живым существам, нужна энергия. Они, как и мы, получают ее при питании. Для получения энергии бактерии используют различные органические и неорганические соединения. Добывают они эти соединения по-разному.

Добывают они эти соединения по-разному.

По типу питания живые организмы, в том числе бактерии, могут быть автотрофами и гетеротрофами. Подробнее про различные типы питания можно прочитать в статье «Типы питания».

Большинство бактерий являются гетеротрофами. Они используют в качестве пищи уже готовые органические вещества. Иначе говоря, они не могут сами себе приготовить обед, потому ищут уже готовую еду. К таким бактериям мы можем отнести:

- Сапротрофы — это бактерии, которые питаются мертвой органикой. Например, это бактерии гниения.

- Паразиты — это бактерии, которые питаются органическими веществами организма-хозяина. Они чаще всего являются возбудителями заболеваний, например, туберкулезная палочка, которая является возбудителем туберкулёза. Часто их называют болезнетворными.

- Симбионты — это такие бактерии, которые поселяются в другом организме и не наносят ему вред, в отличие от паразитов.

Наоборот, они помогают ему. Так, у нас в толстом кишечнике живет кишечная палочка, которая помогает расщеплять нам клетчатку, а еще синтезирует для нашего организма некоторые витамины, например, витамин К, витамины группы В, никотиновую кислоту. Также кишечная палочка не позволяет болезнетворным бактериям размножаться.

Наоборот, они помогают ему. Так, у нас в толстом кишечнике живет кишечная палочка, которая помогает расщеплять нам клетчатку, а еще синтезирует для нашего организма некоторые витамины, например, витамин К, витамины группы В, никотиновую кислоту. Также кишечная палочка не позволяет болезнетворным бактериям размножаться.

Бактерии, которые готовят себе еду самостоятельно из добытых «продуктов», то есть создают органику из неорганики, называются автотрофными. Автотрофных бактерий значительно меньше. Их разделяют на две группы:

- Хемотрофы — организмы, получающие энергию за счет разрушения связей неорганических химических веществ. Они способны питаться практически чем угодно! Например, серой, молекулярным водородом и многими другими соединениями. Именно благодаря своей всеядности они могут жить в любой среде обитания: в разных водоемах, в почвах, в организме животных и человека. Примером таких бактерий могут быть серобактерии, железобактерии, нитрифицирующие бактерии.

- Фототрофы — организмы, получающие энергию за счет преобразования энергии солнечного света. Они образуют органические соединения из углекислого газа и воды под действием светового излучения. К ним относятся уже известные нам цианобактерии.

Хотя мы привыкли «сваливать» на бактерии все наши беды, на самом деле они участвуют во многих жизненно важных процессах. Давайте посмотрим, какую роль могут играть разные бактерии в жизни других организмов и процессах окружающей среды.

- Сапрофитные бактерии: бактерии-санитары.

Сапрофиты — организмы, питающиеся мертвыми органическими останками.

Одной из главных функций сапрофитных бактерий является способность разрушать органические вещества — остатки погибших растений и животных. Опавшие листья, мертвые травянистые растения, кустарники, деревья, останки животных — все это превращается в перегной (перегнившие останки животных и растений), удобряющий почву. Так что сапрофиты можно назвать своеобразными санитарами нашей планеты.

Так что сапрофиты можно назвать своеобразными санитарами нашей планеты.

- Азотфиксирующие бактерии: бактерии-горничные.

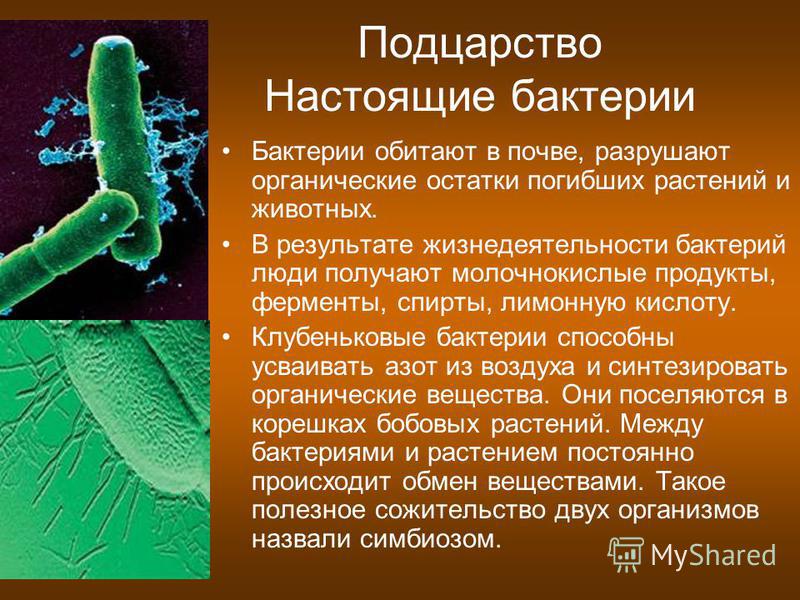

Чтобы понять значимость азотфиксирующих бактерий, надо разобраться в ее социальных связях. Они вступают в симбиоз с растениями, поселяясь в их корнях. Симбиоз — это сосуществование двух разных организмов, которое приносит пользу им обоим. Бактерии усваивают атмосферный азот и снабжают им растения в виде доступных для них нитратов и нитритов. Взамен они получают от растений часть их органических веществ. Такие отношения можно сравнить с сотрудничеством, а данные бактерии точно знают в этом толк.

Азотфиксирующая бактерия — это «горничная» бобового растения. Без нее у растения не получится поесть: в холодильнике только замороженные полуфабрикаты — атмосферный азот (N2), который растения не умеют усваивать. Азотфиксирующая бактерия решает эту проблему: готовит из азота вкусный и питательный обед — нитраты и нитриты, которые легко поглощаются хозяином. Взамен бобовое растение предоставляет своей «горничной» место жительства — клубеньки на корнях. Взаимовыгодное сотрудничество, которому стоит поучиться и людям.

Взамен бобовое растение предоставляет своей «горничной» место жительства — клубеньки на корнях. Взаимовыгодное сотрудничество, которому стоит поучиться и людям.

- Цианобактерии: бактерии-строители.

Цианобактерии сформировали нынешнюю атмосферу Земли, вырабатывая кислород в процессе фотосинтеза. Именно наличие кислорода в атмосфере нашей планеты делает возможным жизнь аэробов. К ним относится большая часть живых существ: все растения, животные и грибы, некоторые бактерии. Получается, если бы не бактерии, люди никогда не появились бы на свет!

| Какие кулинарные блюда невозможно приготовить без бактерий? Бактерии помогают нам готовить пищу. Например, молочнокислые бактерии образуют молочную кислоту. Именно эта кислота используется в приготовлении простокваши, кефира и других кисломолочных продуктов. Эти же бактерии участвуют в процессе квашения овощей. С их помощью получают также спирты, ферменты, лимонную кислоту и винный уксус. |

- Бактерии-симбионты: помощники нашего организма.

Бактерии-симбионты — это те самые полезные для нас организмы, которые живут на слизистых, коже и в аппендиксе. Так, бактерии кишечника способствуют нормальному пищеварению и усвоению ряда витаминов. Симбиотические бактерии образуют нормальную микрофлору нашего организма.

- Патогенные бактерии: бактерии-разрушители.

Все же не стоит забывать, что бактерии могут приносить человеку вред. Некоторые виды бактерий проникают в организм человека и поселяются там, вызывая заболевания. Такие бактерии называют болезнетворными или патогенными. В теле человека они питаются, размножаются и выделяют токсины, отравляя организм.

К бактериальным инфекциям относятся: дифтерия, коклюш, сальмонеллез, тонзиллит, скарлатина.

Сферы жизни, в которых человек использует бактерии:

- на очистных сооружениях;

- в пищевой промышленности;

- в тяжелой промышленности;

- для получения ряда лекарств и вакцин.

С патогенными бактериями совсем не хочется встречаться, а вот они стремятся поселиться в нас. Поэтому для уничтожения вредоносных бактерий проводятся различные мероприятия:

- Вакцинация населения. Вакцинация — это создание иммунитета с помощью вакцин, которые представляют собой медицинские препараты с ослабленными или убитыми микроорганизмами, или их частями. Например, в роддоме практически всем детям делают вакцину БЦЖ, которая защищает от туберкулёза. Подробнее об этом можно прочитать в данной статье.

- Дезинфекция помещений – комплекс мероприятий, направленных на уничтожение бактерий, способных вызвать инфекционные заболевания.

- Лечение больных антибактериальными препаратами.

И это не единственные способы борьбы с патогенными бактериями. На водопроводных станциях воду очищают в специальных отстойниках, пропускают ее через фильтр, хлорируют. Продукты питания обрабатывают различными способами. Используются в основном методы пастеризации, замораживания, стерилизации, высушивания, а также метод внесения естественных консервантов (соль, сахар, специи).

Продукты питания обрабатывают различными способами. Используются в основном методы пастеризации, замораживания, стерилизации, высушивания, а также метод внесения естественных консервантов (соль, сахар, специи).

Также уничтожать бактерии можно с помощью стерилизации. Однако часто ее путают с пастеризацией. Разберемся, в чем разница между ними.

| Пастеризация vs стерилизация Если замораживание, высушивание и внесение консервантов особых вопросов не вызывают, то к пастеризации и стерилизации есть ряд вопросов. В чем заключается суть этих методов и как их отличать? — При пастеризации продукт обрабатывают непродолжительное время температурой около 60—70 ℃. Эта температура не позволяет избавиться от всех бактерий. Запомнить отличие этих терминов достаточно просто: стерилизация ведет к «стерильности», из-за чего не остается никаких бактерий и их спор. Это значит, что процесс происходит при гораздо большей температуре. |

В номере 26 КИМ ЕГЭ нередко можно встретить такие варианты заданий, в которых нам понадобится знание информации о бактериях. Разберем пример такого задания.

Врач длительное время лечил особым лекарством пациента, после чего он выздоровел. Вскоре пациент повторно заразился этим заболеванием, и врач снова назначил ему это же лекарство, но улучшений на этот раз не было. Объясните, с чем это связано и что это было за лекарство? Как в этом случае вылечить пациента вновь?

Существуют особые вещества — антибиотики, именно они активны против бактерий. Поэтому врач назначил пациенту антибиотик. Но при длительном приеме бактерии могут вырабатывать против определенного антибиотика устойчивость (резистентность) — он больше не будет эффективен. Зная эту информацию, запишем ответ.

Зная эту информацию, запишем ответ.

Ответ:

1) Врач назначил больному антибиотик.

2) Антибиотики — это препараты, которые направлены на уничтожение бактерий.

3) При длительном приеме антибиотика бактерии могут выработать к нему устойчивость, вследствие чего антибиотик потеряет свою активность против них, что и произошло в этом случае.

4) Для того чтобы вновь вылечить пациента, врачу нужно назначить ему другой антибиотик, против которого у бактерий устойчивости пока нет.

Вот мы с вами и рассмотрели бактерий, и, кто бы мог подумать, что они представляют собой настолько необычные и интересно устроенные организмы. Как и люди, все бактерии очень разные — сильно отличаются друг от друга по образу жизни и внешнему виду.

Невероятно, но факт! Бактерии, как и люди, тоже могут «болеть» вирусными заболеваниями. То есть существуют особые вирусы — бактериофаги, которые заражают бактерий. Подробнее об этом можно прочитать в одноименной статье.

ТерминыАэробы — организмы, которым для жизнедеятельности необходим кислород.

Белки и полисахариды (углеводы) — это одни из основных органических веществ, которые входят в состав клеток. Подробнее про них можно прочитать в статьях «Химический состав клетки. Углеводы и липиды» и «Химический состав клетки. Белки».

ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота — нуклеиновая кислота, которая отвечает за хранение и передачу генетической информации.

Жиры — это органические вещества, которые входят в состав клеток. Про них также можно узнать подробнее в этой статье.

Органоиды (органеллы) — постоянные компоненты клетки. Подробнее о них рассказано в статье «Строение клетки. Часть 1».

Мембранные органоиды — это органоиды, имеющие мембрану (или даже две), то есть тончайшую плёнку, которая отграничивает содержимое органоидов от цитоплазмы.

Реактив — это химическое вещество, которое предназначено для лабораторных исследований и экспериментов.

Рибосома — немембранный органоид, осуществляющий синтез белка.

РНК — рибонуклеиновая кислота — нуклеиновая кислота, которая кодирует аминокислоты и является посредником между ДНК и рибосомами для синтеза белков.

Фотосинтез — тип питания организмов, в ходе которого они могут преобразовывать энергию света и создавать органические вещества для своих нужд.

Фактчек- Бактерии относятся к прокариотам.

- Бактерии не имеют ядра и мембранных органоидов, в их клетке есть нуклеоид.

- Функции органоидов выполняют впячивания мембраны.

- Бактерии, не имеющие капсулы, окрашиваются по Граму. Поэтому они называются грамположительными.

- Выделяют 3 основных группы бактерий: архебактерии, эубактерии и цианобактерии.

- Симбиотические бактерии приносят пользу организму, патогенные — вред.

Задание 1.

Из перечисленных ниже характеристик выберите признак бактериальной клетки:

- рибосомы 70S

- ядро

- пластиды

- митохондрии

Задание 2.

Цианобактерии по типу питания являются…

- гетеротрофами

- фототрофами

- осмотрофами

- миксотрофами

Задание 3.

Какие бактерии являются нормальной составляющей микрофлоры кишечника?

- кишечная палочка

- риккетсия

- сальмонелла

- гонококк

Задание 4.

Что относится к бактериальным инфекциям?

- дифтерия

- СПИД

- грипп

- ОРВИ

Задание 5.

Какую форму клетки имеет стрептококк?

- палочковидную

- спиралевидную

- монадную

- шарообразную

Ответы:1. — 1; 2. — 2; 3. — 1; 4. — 1; 5. — 4.

Прокариоты, эукариоты, планктомицеты | Изучайте науку в Scitable

Ангерт, Э. Р., Клементс, К. Д. и Пейс, Н. Р. Самая крупная бактерия. Nature 362 , 239–241 (1993) doi:10.1038/362239a0.

Кавалье-Смит, Т. Концепция бактерии все еще актуальна в дебатах о прокариотах. Nature 446 , 257 (2007) doi:10.1038/446257c.

Кавалье-Смит, Т. Фаготрофное происхождение эукариот и филогенетическая классификация простейших. Int J Syst Evol Microbiol 52 , 297–354 (2002).

Кавалье-Смит, Т. Хищничество и происхождение эукариотических клеток: коэволюционная перспектива. Int J Biochem Cell Biol 41 , 307–322 (2009) doi:10.1016/j.biocel.2008.10.002.

Courties, C. и др. Самый маленький эукариотический организм. Природа 370 , 255 (1994).

де Дюв, К. Происхождение эукариот: переоценка. Nat Rev Microbiol 8 , 395–403 (2007) doi:10.1038/nrg2071.

Долан, М. Ф. и Маргулис, Л. Достижения в биологии раскрывают правду о прокариотах. Nature 445 , 21 (2007) doi:10.1038/445021b.

Ф. и Маргулис, Л. Достижения в биологии раскрывают правду о прокариотах. Nature 445 , 21 (2007) doi:10.1038/445021b.

Эмбли, Т. М. Множественные вторичные источники анаэробного образа жизни у эукариот. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 361 , 1055–1067 (2006) doi:10.1098/rstb.2006.1844.

Fuerst, JA. Внутриклеточное разделение планктомицетов. Annu Rev Microbiol 59 , 299–328 (2005) doi:10.1146/annurev.micro.59.030804.121258.

Фюрст, Дж. А. и Уэбб, Р. И. Связанный с мембраной нуклеоид в эубактерии Gemmata obscuriglobus. Proc Natl Acad Sci USA 88 , 8184–8188 (1991).

Фюрст, Дж. А. Планктомицеты: новые модели микробной экологии, эволюции и клеточной биологии. Микробиология 141 (часть 7) , 1493–1506 (1995).

Глансдорф, Н., Сюй, Ю. и Лабедан, Б. Последний универсальный общий предок: появление, строение и генетическое наследие неуловимого предшественника. Biol Direct 3 , 29 (2008) doi:10. 1186/1745-6150-3-29.

1186/1745-6150-3-29.

Картал, Б., Куенен, Дж. Г. и ван Лосдрехт, М. С. Инжиниринг. Очистка сточных вод анаммоксом. Science 328 , 702–703 (2010) doi:10.1126/science.1185941.

Куенен, Дж. Г. Бактерии Anammox: от открытия до применения. Nat Rev Microbiol 6 , 320–326 (2008) doi:10.1038/nrmicro1857.

Купер, У. и др. . Энергетическая наружная мембрана и пространственное разделение метаболических процессов у гипертермофильных архей Ignicoccus Hospitalis . Proc Natl Acad Sci USA 107 , 3152–3156 (2010) doi:10.1073/pnas.0911711107.

Lindsay, M. R. et al. Компартментализация клеток у планктомицетов: новые типы структурной организации бактериальной клетки. Arch Microbiol 175 , 413–429 (2001).

Lonhienne, T. G. и др. Эндоцитозоподобное поглощение белка бактерией Gemmata obscuriglobus . Proc Natl Acad Sci USA (2010) doi:10.1073/pnas.1001085107.

Lee, K.C., Webb, R.I. & Fuerst, J.A. Клеточный цикл планктомицета Gemmata obscuriglobus в отношении компартментализации клеток. BMC Cell Biol 10 , 4 (2009) doi:10.1186/1471-2121-10-4.

Либер, А., Лейс, А., Кушмаро, А., Мински, А. и Медалиа, О. Организация хроматина и радиорезистентность в бактериях Gemmata obscuriglobus . J Bacteriol, 191 1439–1445 (2009) doi:10.1128/jb.01513-08.

Линдсей, М. Р., Уэбб, Р. И. и Фюрст, Дж. А. Пиреллулосомы: новый тип ограниченного мембраной клеточного компартмента у планктомицетов рода Pirellula . Микробиол-Украина 143 , 739–748 (1997).

Мартин В. Архебактерии (археи) и происхождение эукариотического ядра. Curr Opin Microbiol 8 , 630–637 (2005) doi:10.1016/j.mib.2005.10.004.

Мартин В. и др. . Обзор эндосимбиотических моделей происхождения эукариот, их АТФ-продуцирующих органелл (митохондрий и гидрогеносом) и их гетеротрофного образа жизни. Biol Chem 382 , 1521–1539 (2001) doi:10.1515/bc.2001.187.

Biol Chem 382 , 1521–1539 (2001) doi:10.1515/bc.2001.187.

Мартин В. и Кунин Е. В. Положительное определение прокариот. Nature 442 , 868 (2006) doi:10.1038/442868c.

Martin, W. & Koonin, E.V. Интроны и происхождение компартментализации ядра и цитозоля. Nature 440 , 41–45 (2006) doi:10.1038/nature04531.

Мартин В. и Мюллер М. Гипотеза водорода для первого эукариота. Nature 392 , 37–41 (1998) doi:10.1038/32096.

Пейс, Северная Каролина. Время перемен. Nature 441 , 289 (2006) doi:10.1038/441289a.

Pace, NR Проблемы с «прокариотом». J Bacteriol 191 , 2008–2010 гг.; обсуждение 2011 (2009) doi:10.1128/jb.01224-08

Papineau, D. et. al Состав и структура микробных сообществ из строматолитов бассейна Хамелин в заливе Шарк, Западная Австралия. Appl Environ Microbiol 71 , 4822–4832 (2005) doi:10.1128/aem.71.8.4822-4832.2005

Пул, А. М. и Пенни, Д. Оценка гипотез происхождения эукариот. Bioessays 29 , 74–84 (2007) doi:10.1002/bies.20516.

М. и Пенни, Д. Оценка гипотез происхождения эукариот. Bioessays 29 , 74–84 (2007) doi:10.1002/bies.20516.

Schlesner, H. Разработка сред, подходящих для микроорганизмов, морфологически напоминающих Planctomyces spp., Pirellula spp. и других Planctomycetales из различных водных местообитаний с использованием разбавленных сред. Систематическая и прикладная микробиология 17 , 135–145 (1994).

Schulz, H. N. и др. Плотные популяции гигантской серной бактерии в отложениях шельфа Намибии. Наука 284 , 493–495 (1999).

Stanier, RY & Van Niel, CB. Концепция бактерии. Arch Mikrobiol 42 , 17–35 (1962).

Strous, M. et al. Отсутствующий литотроф идентифицирован как новый планктомицет. Nature 400 , 446–449 (1999) doi:10.1038/22749.

van Niftrik, L.A. et al. Анаммоксосома: внутрицитоплазматический компартмент анаммокс-бактерий. FEMS Microbiol Lett 233 , 7–13 (2004).

FEMS Microbiol Lett 233 , 7–13 (2004).

Whitman, W. B. Современная концепция прокариота. J Bacteriol 191 , 2000–2005 гг.; обсуждение 2006–2007 (2009) doi: 10.1128 / jb.00962-08.

Woese, CR, Kandler, O. & Wheelis, ML. На пути к естественной системе организмов: предложение для доменов Archaea, Bacteria и Eucarya. Proc Natl Acad Sci USA 87 , 4576–4579 (1990).

Woese, CR & Fox, GE. Филогенетическая структура прокариотического домена: первичные царства. Proc Natl Acad Sci U S A 74 , 5088–5090 (1977).

Прокариоты: бактерии и археи | Биология организмов

Цели обучения

- Различать бактерии, археи и эукариоты.

- Нарисуйте филогенетические отношения между бактериями, археями и эукариотами.

- Определите, как археи и бактерии получают энергию и углерод.

- Объясните ископаемые, химические и генетические свидетельства ключевых событий эволюции трех областей жизни (бактерии, археи, эукариоты)

- Объясните, почему расцвет цианобактерий привел к насыщению атмосферы кислородом.

- Поместите эволюцию трех сфер жизни на геологическую шкалу времени.

- Опишите значение прокариот (бактерий и архей) для здоровья человека и процессов окружающей среды.

Сравнение последовательностей ДНК, а также структурные и биохимические сравнения последовательно делят все живые организмы на 3 основных домена: Бактерии, Археи и Эукариоты (также называемые Эукариоты ; эти термины можно использовать взаимозаменяемо). И бактерии, и археи являются прокариотами, одноклеточными микроорганизмами без ядра, а к эукариотам относятся мы и все другие животные, растения, грибы и одноклеточные протисты — все организмы, чьи клетки имеют ядра, в которые заключена их ДНК, отдельно от остальных организмов. клетка. Летопись окаменелостей указывает на то, что первыми живыми организмами были прокариоты (бактерии и археи), а эукариоты возникли миллиард лет спустя.

Совет для изучения: рекомендуется создать таблицу для сравнения и противопоставления трех сфер жизни во время чтения.

Приведенная ниже информация была адаптирована из OpenStax Biology 22.2

Археи и бактерии имеют ряд общих черт, но также являются разными доменами жизни:

- И археи, и бактерии являются одноклеточными организмами. Этим они отличаются от эукариот, к которым относятся как одноклеточные, так и многоклеточные организмы .

- В клетках архей и бактерий отсутствуют органеллы или другие внутренние структуры, связанные с мембраной. Поэтому, в отличие от эукариот, археи и бактерии не имеют ядра, отделяющего их генетический материал от остальной части клетки.

- Археи и бактерии обычно имеют одну кольцевую хромосому — фрагмент кольцевой двухцепочечной ДНК, расположенный в области клетки, называемой нуклеоидом. Напротив, многие эукариоты имеют множественные линейные хромосомы.

- Археи и бактерии размножаются делением — процессом, при котором отдельная клетка воспроизводит свою единственную хромосому и делится на две. Эукариоты размножаются посредством митоза, который включает дополнительные этапы репликации и правильного деления нескольких хромосом между двумя дочерними клетками.

Многие эукариоты также размножаются половым путем, когда в процессе, называемом мейозом, количество хромосом уменьшается наполовину для образования гаплоидных клеток (обычно называемых сперматозоидами или яйцеклетками), а затем две гаплоидные клетки сливаются, образуя новый организм. Археи и бактерии не могут размножаться половым путем.

Многие эукариоты также размножаются половым путем, когда в процессе, называемом мейозом, количество хромосом уменьшается наполовину для образования гаплоидных клеток (обычно называемых сперматозоидами или яйцеклетками), а затем две гаплоидные клетки сливаются, образуя новый организм. Археи и бактерии не могут размножаться половым путем. - Почти у всех прокариот есть клеточная стенка, защитная структура, позволяющая им выживать в экстремальных условиях, которая находится за пределами их плазматической мембраны. Напротив, у некоторых эукариот есть клеточные стенки, а у других нет. Состав клеточной стенки существенно различается между доменами Bacteria и Archaea. Стенки клеток бактерий состоят из пептидогликана, комплекса белков и сахаров, в то время как стенки клеток архей состоят из полисахаридов (сахаров). Состав их клеточных стенок также отличается от клеточных стенок эукариот растений (целлюлоза) или грибов и насекомых (хитин). У некоторых бактерий есть внешняя капсула за пределами клеточной стенки.

- Другие структуры присутствуют у одних видов прокариот, но не у других. Например:

- Капсула, обнаруженная у некоторых видов, позволяет организму прикрепляться к поверхностям, защищает его от обезвоживания и нападения фагоцитирующих клеток и делает патогены более устойчивыми к нашим иммунным реакциям.

- У некоторых видов также есть жгутики (единственное число, жгутик), используемые для передвижения, и пили (единственное число, пилус), используемые для прикрепления к поверхностям.

- Плазмиды, состоящие из внехромосомной ДНК, также присутствуют у многих видов бактерий и архей.

- Прокариоты, особенно археи, могут выживать в экстремальных условиях, негостеприимных для большинства живых существ.

Показаны признаки типичной прокариотической клетки. Изображение предоставлено: OpenStax Biology 22.2

Филогенетические отношения между археями, бактериями и эукариотами

Хотя термин прокариот («до ядра») широко используется для описания как архей, так и бактерий, из приведенного ниже филогенетического Древа жизни видно, что этот термин не описывает монофилетическую группу:

По этой векторной версии: Эрик Габа (Стинг — фр: Стинг) — Институт астробиологии НАСА, найдено в статье, общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1201601

По этой векторной версии: Эрик Габа (Стинг — фр: Стинг) — Институт астробиологии НАСА, найдено в статье, общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1201601На самом деле археи и эукариоты образуют монофилетическую группу, а не археи и бактерии. Эти отношения указывают на то, что археи более тесно связаны с эукариотами, чем с бактериями, хотя внешне археи кажутся гораздо более похожими на бактерии, чем на эукариоты.

Приведенная ниже информация была адаптирована из OpenStax Biology 22.3

Прокариоты жили и могут жить в любой среде, используя любые доступные источники энергии и углерода. Прокариоты заполняют многие ниши на Земле, в том числе участвуют в циклах питательных веществ, таких как циклы азота и углерода, разлагают мертвые организмы и процветают внутри живых организмов, включая людей. Очень широкий спектр сред, которые занимают прокариоты, возможен, потому что у них разные метаболические процессы. Фототрофы (или фототрофные организмы) получают энергию от солнечного света. Хемотрофы (или хемосинтетические организмы) получают энергию из химических соединений.

Фототрофы (или фототрофные организмы) получают энергию от солнечного света. Хемотрофы (или хемосинтетические организмы) получают энергию из химических соединений.

Прокариоты могут использовать не только разные источники энергии, но и разные источники соединений углерода. Напомним, что организмы, способные фиксировать неорганический углерод (например, углекислый газ) в органический углерод (например, глюкозу), называются автотрофами . Напротив, гетеротрофов должен получать углерод из органических соединений. Термины, описывающие, как прокариоты получают энергию и углерод, можно комбинировать. Таким образом, фотоавтотрофы используют энергию солнечного света и углерод из углекислого газа и воды, тогда как хемогетеротрофы получают энергию и углерод из органических химических источников. Хемоавтотрофы получают энергию из неорганических соединений, а сложные молекулы строят из углекислого газа. Наконец, фотогетеротрофы используют свет в качестве источника энергии, но нуждаются в источнике органического углерода (они не могут фиксировать углекислый газ в органический углерод). В отличие от большого метаболического разнообразия прокариот, эукариоты являются только фотоавтотрофами (растения и некоторые протисты) или хемогетеротрофами (животные, грибы и некоторые протисты). В таблице ниже приведены источники углерода и энергии у прокариот.

В отличие от большого метаболического разнообразия прокариот, эукариоты являются только фотоавтотрофами (растения и некоторые протисты) или хемогетеротрофами (животные, грибы и некоторые протисты). В таблице ниже приведены источники углерода и энергии у прокариот.

В видеороликах ниже представлен более подробный обзор архей и бактерий, включая общие характеристики и метаболическое разнообразие:

Ключевые события и свидетельства эволюции трех областей жизни на Земле 2 2 жизнь на Земле: 90 280 Возраст Земли примерно 4,6 миллиарда лет, согласно радиометрическому датированию.

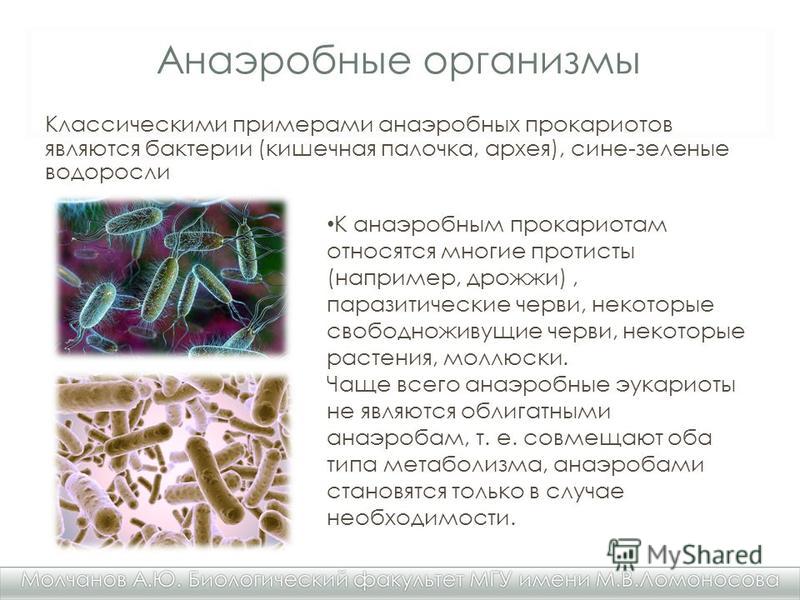

Хотя формально возможно, что жизнь возникла во время гадейского эона, условия на планете могли быть недостаточно стабильными для поддержания жизни, потому что считалось, что большое количество астероидов столкнулось с планетой в конце гадейского и начале архейского периодов. эоны. Свидетельства микрофоссилий (буквально «микроскопические окаменелости») позволяют предположить, что жизнь существовала на Земле по крайней мере 3,8 миллиарда лет назад. Самые ранние химические свидетельства жизни в виде химических сигнатур, производимых только живыми организмами, датируются примерно 3,6 миллиарда лет назад. На что были похожи эти ранние формы жизни? В течение первого миллиарда лет существования Земли атмосфера была бескислородной, что означает отсутствие молекулярного кислорода (O2). Таким образом, первые живые существа были одноклеточными, прокариотическими анаэробами (живущими без кислорода) и, вероятно, хемотрофными.

Хотя формально возможно, что жизнь возникла во время гадейского эона, условия на планете могли быть недостаточно стабильными для поддержания жизни, потому что считалось, что большое количество астероидов столкнулось с планетой в конце гадейского и начале архейского периодов. эоны. Свидетельства микрофоссилий (буквально «микроскопические окаменелости») позволяют предположить, что жизнь существовала на Земле по крайней мере 3,8 миллиарда лет назад. Самые ранние химические свидетельства жизни в виде химических сигнатур, производимых только живыми организмами, датируются примерно 3,6 миллиарда лет назад. На что были похожи эти ранние формы жизни? В течение первого миллиарда лет существования Земли атмосфера была бескислородной, что означает отсутствие молекулярного кислорода (O2). Таким образом, первые живые существа были одноклеточными, прокариотическими анаэробами (живущими без кислорода) и, вероятно, хемотрофными. Кислородная революция: Эволюция фотосинтеза, расщепляющего воду и генерирующего кислород, цианобактериями привела к появлению первого свободного молекулярного кислорода около 2,6 миллиарда лет назад.

Полосатая железная формация, Национальный парк Кариджини, Западная Австралия. Грэм Черчард из Бристоля, Великобритания. Ущелье Дейлс. Загружено PDTillman, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30889569

Увеличение количества кислорода, названное «Кислородной революцией», стало возможным эволюция более крупных тел, органов и тканей, таких как мозг, с высокой скоростью метаболизма. Увеличение содержания кислорода — яркий пример того, как жизнь может изменить планету. Эволюция оксигенного фотосинтеза изменила атмосферу планеты за миллиарды лет и, в свою очередь, вызвала радикальные сдвиги в биосфере: от бескислородной среды, населенной анаэробными одноклеточными прокариотами, к эукариотам, живущим в микроаэрофильной (с низким содержанием кислорода) среде. , к многоклеточным организмам в среде, богатой кислородом. В видео ниже представлен обзор Кислородной революции (также известной как Кислородная катастрофа), включая ее пагубное воздействие на жившие в то время организмы:

, к многоклеточным организмам в среде, богатой кислородом. В видео ниже представлен обзор Кислородной революции (также известной как Кислородная катастрофа), включая ее пагубное воздействие на жившие в то время организмы:

Происхождение эукариот: Как возникли эукариоты? Ведущая гипотеза, называемая эндосимбиотической теорией , состоит в том, что эукариоты возникли в результате слияния архейских клеток с бактериями, когда древний архей поглотил (но не съел) древнюю аэробную бактериальную клетку. Поглощенная (эндосимбиозная) бактериальная клетка осталась внутри архейской клетки в отношениях, которые могли быть мутуалистическими: поглощенная бактерия позволила архейской клетке-хозяину использовать кислород для высвобождения энергии, запасенной в питательных веществах, а клетка-хозяин защищала бактериальную клетку от хищников. Данные микроокаменелостей свидетельствуют о том, что эукариоты возникли где-то между 1,6 и 2,2 миллиарда лет назад. Потомки этой древней поглощенной клетки присутствуют сегодня во всех эукариотических клетках в виде митохондрии . Мы обсудим эндосимбиотическую теорию происхождения эукариот подробнее в следующем чтении.

Данные микроокаменелостей свидетельствуют о том, что эукариоты возникли где-то между 1,6 и 2,2 миллиарда лет назад. Потомки этой древней поглощенной клетки присутствуют сегодня во всех эукариотических клетках в виде митохондрии . Мы обсудим эндосимбиотическую теорию происхождения эукариот подробнее в следующем чтении.

Сложные формы жизни: Большая часть жизни на Земле была одноклеточной до незадолго до кембрийского «взрыва», когда мы наблюдаем появление всех современных типов животных. Кембрийская радиация (что означает быструю эволюционную диверсификацию) произошла ок. 540 млн лет назад. Термин «взрыв» относится к увеличению биоразнообразия многоклеточных организмов в начале кембрия, 540 миллионов лет назад. Многоклеточная жизнь появилась всего за несколько десятков миллионов лет до начала кембрия в виде причудливых окаменелостей (эдиакарская биота/окаменелости Доушантуо) и демонстрировала строение тела, не похожее ни на что из виденного современными животными. Эти виды в значительной степени исчезли и были заменены кембрийской фауной, разнообразие которой включает в себя все планы строения, встречающиеся в современных типах животных. Возникновение кембрийской фауны насчитывает миллионы лет; не все они появились одновременно, как неточно подразумевает термин «взрыв».

Эти виды в значительной степени исчезли и были заменены кембрийской фауной, разнообразие которой включает в себя все планы строения, встречающиеся в современных типах животных. Возникновение кембрийской фауны насчитывает миллионы лет; не все они появились одновременно, как неточно подразумевает термин «взрыв».

Как каждое из этих событий соотносится с геологическим временем ? Большинство из них не являются «мгновенными» событиями, поэтому они охватывают несколько следующих периодов времени:

- Гадейский эон (4,6–4 млрд лет назад): на Земле нет жизни

- архейский эон (от 4 до 2,5 млрд лет назад)

- Происхождение жизни (прокариотическая, анаэробная), 2,8–2,6 млрд лет назад

- Первые цианобактерии, способные производить кислород посредством фотосинтеза, ~ 2,5 млрд лет назад

- протерозойский эон (от 2,5 до 542 млн лет назад)

- Кислородная революция (или катастрофа, в зависимости от вашей точки зрения) и формирование полосчатых железных формирований происходит в период с 2,5 до 1,9 млрд лет назад

- Первые одноклеточные эукариоты, ~1,6 млрд лет назад

- Первые многоклеточные водоросли, ~1,4 млрд лет назад

- Первые многоклеточные животные, ~635 млн лет назад

- фанерозойский эон (542 млн лет назад до наших дней)

- Кембрийский взрыв (наиболее крупные типы животных появились в летописи окаменелостей), 542 млн лет назад

- Очевидно, что в фанерозое происходит много других событий, и мы посвятим большую часть оставшейся части этого модуля их обсуждению

Приведенная ниже информация была адаптирована из OpenStax Biology 22. 4. Некоторые прокариотические виды могут нанести вред здоровью человека как патогены: разрушительные патогенные болезни и эпидемии, как вирусные, так и бактериальные по своей природе, поражают людей с начала человеческой истории, но в то время их причина не была понята. Со временем люди осознали, что пребывание вдали от больных людей (и их вещей) снижает шансы заболеть. Чтобы патоген вызывал заболевание, он должен иметь возможность размножаться в организме хозяина и каким-то образом повреждать хозяина, а для распространения он должен перейти к новому хозяину. В 21 — веке инфекционные заболевания остаются одной из ведущих причин смерти во всем мире, несмотря на успехи, достигнутые в медицинских исследованиях и методах лечения за последние десятилетия. Приведенная ниже информация была адаптирована из OpenStax Biology 22.5. Не все прокариоты являются патогенными; патогены составляют лишь очень небольшой процент разнообразия микробного мира. На самом деле наша жизнь была бы невозможна без прокариот.

4. Некоторые прокариотические виды могут нанести вред здоровью человека как патогены: разрушительные патогенные болезни и эпидемии, как вирусные, так и бактериальные по своей природе, поражают людей с начала человеческой истории, но в то время их причина не была понята. Со временем люди осознали, что пребывание вдали от больных людей (и их вещей) снижает шансы заболеть. Чтобы патоген вызывал заболевание, он должен иметь возможность размножаться в организме хозяина и каким-то образом повреждать хозяина, а для распространения он должен перейти к новому хозяину. В 21 — веке инфекционные заболевания остаются одной из ведущих причин смерти во всем мире, несмотря на успехи, достигнутые в медицинских исследованиях и методах лечения за последние десятилетия. Приведенная ниже информация была адаптирована из OpenStax Biology 22.5. Не все прокариоты являются патогенными; патогены составляют лишь очень небольшой процент разнообразия микробного мира. На самом деле наша жизнь была бы невозможна без прокариот. Некоторые виды прокариот непосредственно полезны для здоровья человека:

Некоторые виды прокариот непосредственно полезны для здоровья человека:

- Бактерии, населяющие нашу кожу и желудочно-кишечный тракт, приносят нам массу пользы. Они защищают нас от патогенов, помогают нам переваривать пищу и производят некоторые витамины и другие питательные вещества. Совсем недавно ученые собрали доказательства того, что эти бактерии могут также помочь регулировать наше настроение, влиять на уровень нашей активности и даже помогать контролировать вес, влияя на наш выбор продуктов питания и модели поглощения. Проект микробиома человека начал процесс каталогизации наших обычных бактерий (и архей), чтобы мы могли лучше понять их функции. Ученые также обнаруживают, что отсутствие некоторых ключевых микробов в нашем кишечном тракте может вызвать у нас множество проблем. Это особенно верно в отношении надлежащего функционирования иммунной системы. Есть интригующие результаты, которые предполагают, что отсутствие этих микробов является важным фактором развития аллергии и некоторых аутоиммунных заболеваний.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы проверить, может ли добавление определенных микробов в нашу внутреннюю экосистему помочь в лечении этих проблем, а также в лечении некоторых форм аутизма.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы проверить, может ли добавление определенных микробов в нашу внутреннюю экосистему помочь в лечении этих проблем, а также в лечении некоторых форм аутизма. - Особенно увлекательный пример нашей нормальной флоры относится к нашей пищеварительной системе. Люди, принимающие высокие дозы антибиотиков, как правило, теряют многие из своих нормальных кишечных бактерий, что позволяет естественно устойчивым к антибиотикам видам, называемым Clostridium difficile , разрастаться и вызывать серьезные проблемы с желудком, особенно хроническую диарею. Очевидно, что попытка решить эту проблему с помощью антибиотиков только усугубит ее. Тем не менее, его успешно лечили, вводя пациентам фекальные трансплантаты (так называемые «таблетки какашек») от здоровых доноров для восстановления нормального кишечного микробного сообщества. В настоящее время проводятся клинические испытания, чтобы убедиться в безопасности и эффективности этого метода.

Углеродный цикл; Изображение изменено из «Азотного цикла» Иоганна Дрео (CC BY-SA 3.0). Модифицированное изображение доступно под лицензией CC BY-SA 3.0._

Другие прокариоты косвенно, но существенно влияют на здоровье человека благодаря своей роли в процессах окружающей среды:

- Прокариоты играют критическую роль в биогеохимическом круговороте азота, углерода, фосфора , и другие питательные вещества. Роль прокариот в круговороте азота имеет решающее значение. Азот является очень важным элементом для живых существ, потому что он входит в состав нуклеотидов и аминокислот, которые являются строительными блоками нуклеиновых кислот и белков соответственно. Азот обычно является наиболее лимитирующим элементом в наземных экосистемах, при этом атмосферный азот N 2 , обеспечивая самый большой запас доступного азота. Однако эукариоты не могут использовать атмосферный газообразный азот для синтеза макромолекул. К счастью, азот можно «фиксировать», то есть он превращается в аммиак (NH 3 ) либо биологически, либо абиотически.

Первый корень «архе-» в дословном переводе означает «древний». Вы уже встречали его в слове «археолог» — это ученый, который занимается раскопками древних отложений. К архебактериям относятся, например, метанообразующие бактерии. Они вырабатывают газ — метан. Обитая в пищеварительном тракте человека и жвачных, помогают им переваривать пищу.

Первый корень «архе-» в дословном переводе означает «древний». Вы уже встречали его в слове «археолог» — это ученый, который занимается раскопками древних отложений. К архебактериям относятся, например, метанообразующие бактерии. Они вырабатывают газ — метан. Обитая в пищеварительном тракте человека и жвачных, помогают им переваривать пищу.

Наоборот, они помогают ему. Так, у нас в толстом кишечнике живет кишечная палочка, которая помогает расщеплять нам клетчатку, а еще синтезирует для нашего организма некоторые витамины, например, витамин К, витамины группы В, никотиновую кислоту. Также кишечная палочка не позволяет болезнетворным бактериям размножаться.

Наоборот, они помогают ему. Так, у нас в толстом кишечнике живет кишечная палочка, которая помогает расщеплять нам клетчатку, а еще синтезирует для нашего организма некоторые витамины, например, витамин К, витамины группы В, никотиновую кислоту. Также кишечная палочка не позволяет болезнетворным бактериям размножаться.

Важно уточнить, что при стерилизации уничтожаются не только все виды возбудителей, но и их споры.

Важно уточнить, что при стерилизации уничтожаются не только все виды возбудителей, но и их споры.

Многие эукариоты также размножаются половым путем, когда в процессе, называемом мейозом, количество хромосом уменьшается наполовину для образования гаплоидных клеток (обычно называемых сперматозоидами или яйцеклетками), а затем две гаплоидные клетки сливаются, образуя новый организм. Археи и бактерии не могут размножаться половым путем.

Многие эукариоты также размножаются половым путем, когда в процессе, называемом мейозом, количество хромосом уменьшается наполовину для образования гаплоидных клеток (обычно называемых сперматозоидами или яйцеклетками), а затем две гаплоидные клетки сливаются, образуя новый организм. Археи и бактерии не могут размножаться половым путем.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы проверить, может ли добавление определенных микробов в нашу внутреннюю экосистему помочь в лечении этих проблем, а также в лечении некоторых форм аутизма.

В настоящее время проводятся исследования, чтобы проверить, может ли добавление определенных микробов в нашу внутреннюю экосистему помочь в лечении этих проблем, а также в лечении некоторых форм аутизма.

Leave A Comment