Текст Вигдоровой Ф. №1

(1)Я знала замечательную писательницу. (2)Её звали Тамара Григорьевна Габбе. (3)Она сказала мне однажды:

– В жизни много испытаний. (4)Их не перечислишь. (5)Но вот три, они встречаются часто. (6)Первое – испытание нуждой. (7)Второе – благополучием, славой. (8)А третье испытание – страхом. (9)И не только тем страхом, который узнаёт человек на войне, а страхом, который настигает его в обычной, мирной жизни.

(10)Что же это за страх, который не грозит ни смертью, ни увечьем? (11)Не выдумка ли он? (12)Нет, не выдумка. (13)Страх многолик, иногда он поражает бесстрашных.

(14)«Удивительное дело, – писал поэт-декабрист Рылеев, – мы не страшимся умирать на полях битв, но слово боимся сказать в пользу справедливости».

(15)С тех пор как написаны эти слова, прошло много лет, но есть живучие болезни души.

(16)Человек прошёл войну как герой. (17)Он ходил в разведку, где каждый шаг грозил ему гибелью. (18)Он воевал в воздухе и под водой, он не бегал от опасности, бесстрашно шёл ей навстречу.

(25)Мальчишка разбил стекло.

– (26)Кто это сделал? – спрашивает учитель.

(27)Мальчишка молчит. (28)Он не боится слететь на лыжах с самой головокружительной горы. (29)Он не боится переплыть незнакомую реку, полную коварных воронок. (30)Но он боится сказать: «Стекло разбил я».

(31)Чего он боится? (32)Ведь летя с горы, он может свернуть себе шею. (33)Переплывая реку, может утонуть. (34)Слова «это сделал я» не грозят ему смертью. (35)Почему же он боится их произнести?

(36)Я слышала, как очень храбрый человек, прошедший войну, сказал однажды: «Бывало страшно, очень страшно».

(37)Он говорил правду: ему бывало страшно. (38)Но он умел преодолеть свой страх и делал то, что велел ему долг: он сражался.

(39)В мирной жизни, конечно, тоже может быть страшно.

(40)Я скажу правду, а меня за это исключат из школы… (41)Скажу правду – уволят с работы… (42)Уж лучше промолчу.

(43)Много пословиц есть на свете, которые оправдывают молчание, и, пожалуй, самая выразительная: «Моя хата с краю». (44)Но хат, которые были бы с краю, нет.

(45)Мы все в ответе за то, что делается вокруг нас. (46)В ответе за всё плохое и за всё хорошее. (47)И не надо думать, будто настоящее испытание приходит к человеку только в какие-то особые, роковые минуты: на войне, во время какой-нибудь катастрофы. (48)Нет, не только в исключительных обстоятельствах, не только в час смертельной опасности, под пулей испытывается человеческое мужество. (49)Оно испытывается постоянно, в самых обычных житейских делах.

(50)Мужество бывает одно. (51)Оно требует, чтобы человек умел преодолевать в себе обезьяну всегда: в бою, на улице, на собрании. (52)Ведь слово «мужество» не имеет множественного числа. (53)Оно в любых условиях одно.

(52)Ведь слово «мужество» не имеет множественного числа. (53)Оно в любых условиях одно.

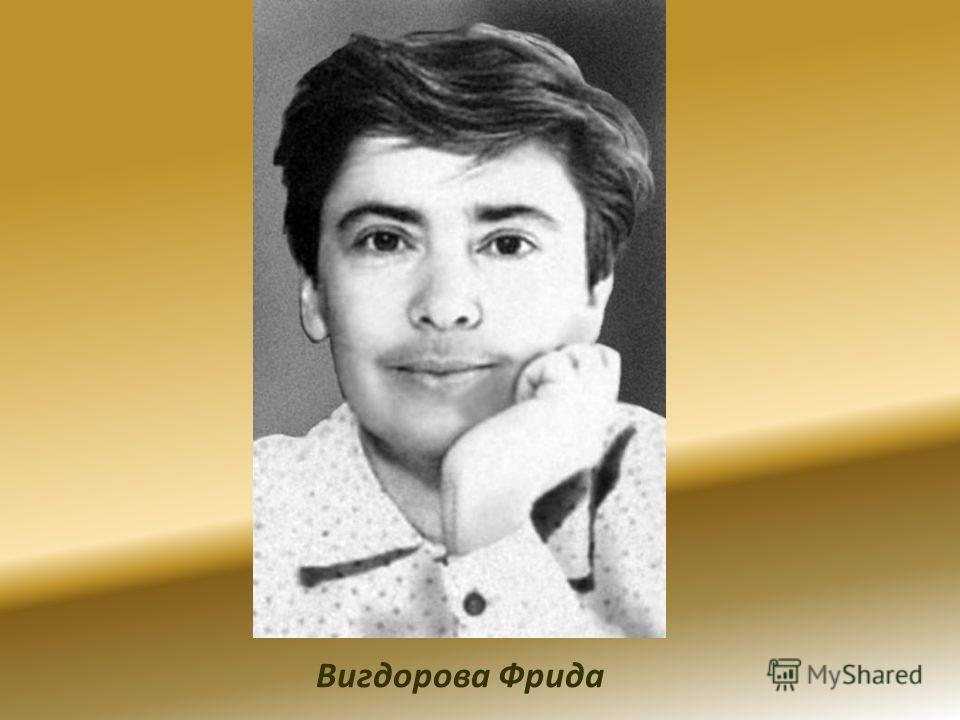

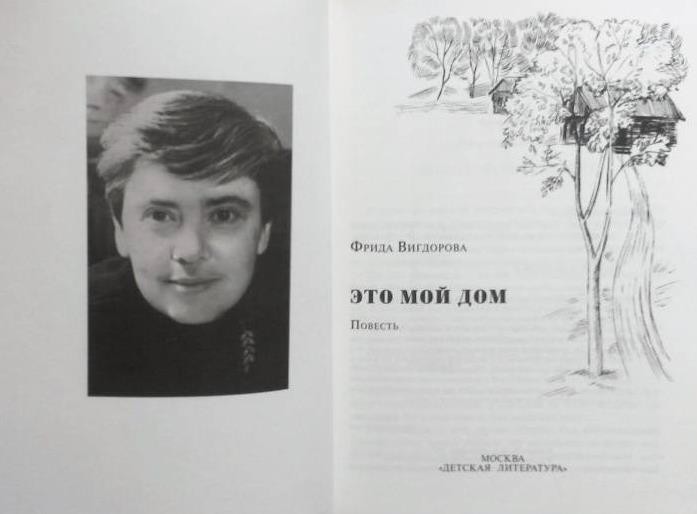

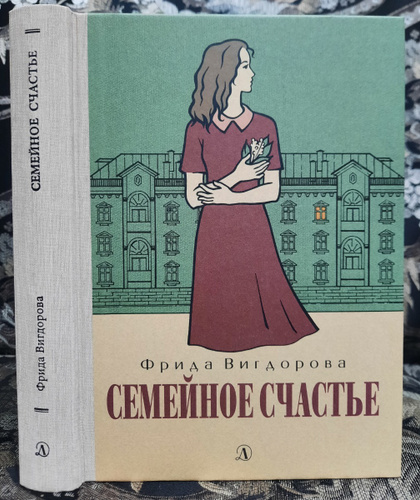

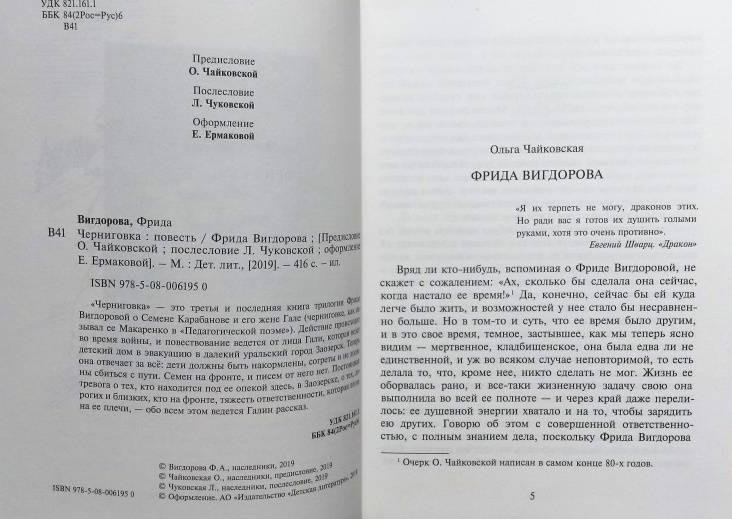

(По Ф. А. Вигдоровой*)

* Фрида Абрамовна Вигдорова (1915–1965) – советская писательница, журналист.

Информация о тексте

| Проблемы | Позиция автора |

|---|---|

| 1. Проблема неоднозначности человеческой натуры. (Почему один и тот же человек может поступать как герой в исключительных обстоятельствах и испытывать страх в обычной жизни?) | 1. Иногда человек, проявивший мужество в исключительных обстоятельствах, не способен проявить его в обычных житейских ситуациях из-за боязни утратить благополучие. |

| 2. Проблема проявления мужества. (В чём проявляется мужество?) | 2. Мужество проявляется не только в том, что человек совершает героические поступки, но и в том, что он борется за справедливость и говорит правду. Мужество требует от человека способности преодолевать в себе страх. Мужество требует от человека способности преодолевать в себе страх. |

| 3. Проблема трусости, малодушия, бездействия. (Почему люди проявляют трусость?) | 3. Даже самый мужественный и отважный человек способен в повседневной жизни проявить трусость и малодушие. Причиной тому становится страх утратить собственное благополучие. |

| 4. Проблема преодоления страха. (Нужно ли поддаваться страху или стоит бороться с ним?) | 4. Страх – одно из самых трудных испытаний в жизни человека. Необходимо преодолевать свой собственный страх не только в исключительных обстоятельствах, но и в повседневной жизни. |

| 5. Проблема выбора. (Нужно ли бороться за справедливость?) | 5. Жизнь ставит человека перед нравственным выбором: выступить в защиту справедливости или промолчать. Нужно преодолевать свой страх и всегда выступать в защиту справедливости. |

Примеры сочинений

- Сочинение–рассуждение по тексту Вигдоровой Ф. Проблема преодоления страха.

Написать сочинение

Проверенное сочинение ЕГЭ по тексту Вигдоровой (о страхе)

Проверенное сочинение ЕГЭ 2020 г. по тексту Ф.А. Вигдоровой: «Я знала замечательную писательницу. Её звали Тамара Григорьевна Габбе»

Проблема: как проявляется страх в мирное время?

Количество баллов: 21 балл.

Пример проверенного сочинения ЕГЭ (с выделением ошибок)Красным выделены орфографические ошибки.

Зеленым выделены пунктуационные ошибки.

Голубым выделены грамматические ошибки.

Желтым выделены речевые ошибки, серым выделены повторы в тексте

Сиреневым выделены логические ошибки, нарушения связности, последовательности (К5)

Фрида Абрамовна Вигдорова, советская писательница, журналист, неравнодушный к проблемам, издавна волновавшим людей, заставила меня задуматься над вопросом: как проявляется страх в мирной жизни?

Автор раскрывает данную проблему на основе собственных жизненных наблюдений. Писатель рассказывает, что один работник побоялся заступиться за своего друга, которого сняли с должности по доносу клеветника (предложения 21-22). Ф.А. Вигдорова с сожалением отмечает, что человек испугался «сказать слово в пользу справедливости», хотя он прошёл войну и «не страшился смерти на поле битвы». Этим примером писатель показывает, что в мирной жизни многие люди не готовы брать ответственность за свои действия, поэтому они решают промолчать, следуя принципу «моя хата с краю».

Писатель рассказывает, что один работник побоялся заступиться за своего друга, которого сняли с должности по доносу клеветника (предложения 21-22). Ф.А. Вигдорова с сожалением отмечает, что человек испугался «сказать слово в пользу справедливости», хотя он прошёл войну и «не страшился смерти на поле битвы». Этим примером писатель показывает, что в мирной жизни многие люди не готовы брать ответственность за свои действия, поэтому они решают промолчать, следуя принципу «моя хата с краю».

Продолжая выстраивать систему аргументов, важных для понимания данной проблемы, автор повествует о другом случае: мальчик разбил стекло в школе, но побоялся в этом признаться (предложения 25-30). Ф.А. Вигдорова отмечает, что юноша не испытывал страх, когда слетал на лыжах с самой головокружительной горы или переплывал незнакомую реку (предложения 28-29). Получается, что мальчик боится признаться в том, что он разбил стекло, но он бесстрашно совершает поступки, имеющие более серьёзные последствия.

Так, оба примера являются яркими иллюстрациями того, как проявляется страх в мирной жизни.

Позиция автора предельно ясна: в житейских делах многие люди боятся последствий своего решения. Они не готовы брать ответственность за свои действия, потому что следуют принципу «как бы чего ни вышло».

Я согласен с мнением писателя, поскольку люди часто ставят свои интересы превыше всего, и в первую очередь они думают о том, что произойдёт, если они поступят определённым образом. Это и приводит к страху, мешающему принять правильное решение. А сделать верный выбор можно, если следовать ориентирам на компасе нравственности.

Таким образом, Ф.А. Вигдорова заставила меня убедиться ещё раз, что в мирной жизни люди часто испытывают страх, поскольку боятся брать ответственность за свои действия.

*Обратите внимание на то, что в 2021 году добавили 1 балл по критерию К2.

Баллы (оценка) за сочинение ЕГЭ по критериям№ | Название критерия | Баллы |

К1 | Проблема | 1/1 |

К2 | Комментарий | 5/5 |

К3 | Авторская позиция | 1/1 |

К4 | Отношение к позиции и обоснование | 0/1 |

К5 | Смысловая цельность, речевая связности, последовательность | 1/2 |

К6 | Точность и выразительность | 2/2 |

К7 | Орфография | 2/3 |

К8 | Пунктуация | 3/3 |

К9 | Языковые нормы (грамматические ошибки) | 2/2 |

К10 | Речевые нормы (речевые ошибки) | 2/2 |

К11 | Этические нормы | 1/1 |

К12 | Фактические ошибки | 1/1 |

ИТОГО |

| 21/24 |

Примечание: (объяснение ошибок) и рекомендации

К 1: Проблема. Лучше было бы выбрать другую проблему. Например, в чем заключается мужество? Авторская позиция: мужество заключается не только в физическом бесстрашии, но и в духовной стойкости, умении сказать правду.

К 3: Авторская позиция. Речь скорее идет о боязни последствий, нежели об ответственности. В тексте не говорится о людях, которые боятся «как бы чего ни вышло». Участник войны не был «маленьким человеком». Речь идет о невмешательстве (если мы говорим о солдате), о боязни отвечать за свои поступки (если говорим о мальчике). Оба примера объединяет следующее: и мальчик, и солдат не испытывали физического страха, однако проявили малодушие в жизненных ситуациях. Более того, автор не осуждает героев, а говорит о том, что нужно стараться сохранять мужество в любых жизненных ситуациях.

К 5: Смысловая цельность, речевая связности, последовательность. В заключении дублируется авторская позиция. В пояснении ко второму примеру вы повторяете те же мысли, которые написали в самом примере. |

Снова в одной школьной семье – Семнадцать мгновений советской истории

Фрида Вигдорова, «Посидим вместе!». 21 октября 1954 г.

Это произведение знаменует собой небольшой шаг в эволюции Вигдоровой, впервые представленной советской публике в 1947 году в качестве обычной школьной учительницы. Ее небольшая критика школьной системы перерастет в акты неповиновения государству. По словам Надежды Мандельштам, в 1964 году Вигдорова «открыла новую эру [инакомыслия], записав ход судебного процесса над Бродским, и эта первая подлинная запись в своем роде произвела сокрушительное впечатление». литературной интеллигенции, что они организовали группы давления и поддержки. Путем написания писем людям в видных офисах повысилась осведомленность о судебном процессе. Распространение стенограммы было одним из краеугольных камней системы распространения, которая впоследствии стала самиздатом — она создавала систематическую и интегрированную сеть поддержки подпольных и негосударственных писателей Советской России. Способность государства изолировать, отчуждать и индивидуализировать писателей, не соответствующих его стандартам, была ослаблена.

Способность государства изолировать, отчуждать и индивидуализировать писателей, не соответствующих его стандартам, была ослаблена.

Первоисточник: Литературная газета, 21 октября 1954 г.

Сколько горячих дискуссий вызвал этот животрепещущий вопрос о совместном обучении! В прошлом году об этом говорили в трамваях и поездах, об этом спорили родители и дети, ведь всех это беспокоило.

— Это прекрасно и совершенно правильно, что они снова вместе пойдут в школу, — сказал мужчина средних лет в очках, сидевший в вагоне поезда дальнего следования, бережно складывая бумагу, которую только что читать.

Сидевшая рядом с ним женщина отложила вязание, юноша, стоявший у окна, захлопнул книгу, и через минуту все уже были заняты обсуждением этого жизненно важного вопроса и того, как он был решен: вместе дома, в институте и на работе, так какой смысл держать их врозь в школе?»

«О боже», — вздохнула девятилетняя девочка, сидя у окна и глядя на поля и леса подмосковной деревни. пройти мимо. «Хоть бы это был кто-то вроде Егора в нашей новой форме!»

пройти мимо. «Хоть бы это был кто-то вроде Егора в нашей новой форме!»

В ее голосе был такой неподдельный энтузиазм, что все невольно повернулись к ней, желая узнать об этом Егоре, обладавшем такими великими достоинствами.

– Что же в нем такого замечательного? – спросил человек в очках, начавший разговор.

Но, очевидно, не всегда легко объяснить, почему кто-то кажется нам таким очаровательным. Так мы просто узнали, что загадочный Егор «никогда не затевает ссор и не выпендривается». В общем, Егор оказался единственным знакомым мальчиком, который не «затевал ссор». Для нее все мальчики были хулиганами.

Это мнение разделяют и некоторые родители. На родительских собраниях, которые прошли весной прошлого года в школах Москвы, свою точку зрения высказали 6000 человек. Из них только 230 были против совместного обучения, и почти все они были матерями и отцами девочек. И они, и их дочери опасались, что мальчики привнесут в школы атмосферу насилия и разрушения.

Что касается мальчиков, то я слышал, как один девятиклассник вскользь заметил, что «как счастливы десятиклассники» Это должно было показать, что он презирает девочек и завидует тем мальчикам, которые не будут ходить с ними в школу . Но я должен добавить, что как заявление, так и презрительный тон, в котором оно было сделано «несчастливым» девятиклассником, звучали фальшиво.

Второклассник Юра, напротив, сказал со всей силой своего внутреннего убеждения:

«Еще девять лет придется девчонок прикалывать!»

И вот наступило 1 сентября. светило в тот день и какой шум и гам стояли на школьных площадках. Мальчики и девочки постарше были застенчивы и только украдкой поглядывали друг на друга. Мальчики делали вид, что им совершенно все равно, а девочки шумели больше обычного. И все же было совершенно очевидно, кто из детей был в своей старой школе, а кто пришел в новую школу впервые: те, у кого это была старая школа, были веселы и раскованы, а «гости» стояли кругом, хмурясь. Не так-то просто было привыкнуть к новой школе, к новым товарищам и завести новых друзей после семи-восьми лет в другой школе.

Не так-то просто было привыкнуть к новой школе, к новым товарищам и завести новых друзей после семи-восьми лет в другой школе.

Полное согласие и доверие обнаружено только у самых младших детей. Они держали друг друга за руку. Выглянув из-под скипа своей школьной фуражки, женоненавистник Егор увидел голубоглазую девочку, которой через минуту предложил: «Посидим вместе!»

Тут прозвенел звонок, и двери школы открылись. . Затем последовал второй день, а затем и третий. И вот сентябрь уже прошел и мы в конце октября. Уже почти два месяца мальчики и девочки вместе учатся в школе. Что показали эти месяцы?

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА И ВЗАИМНЫЕ РАДОСТИ

В сущности, впечатления, собранные учителями во дворе школы в первый день сентября, подтверждаются каждым последующим днем. С младшими детьми все шло удовлетворительно с самого начала. Именно здесь мы увидели, насколько правильно и естественно для мальчиков и девочек ходить в школу вместе. В старших классах было сложнее. Одна киевская школьница рассказала мне, что ей «даже страшно было заговорить с мальчиками». Через две недели та же девушка сказала мне: «Знали бы вы, как все интересно и красиво! Прежде всего, мы построим беспроводную станцию для школы, а потом поставим спектакль. И я больше не боюсь мальчиков».

Одна киевская школьница рассказала мне, что ей «даже страшно было заговорить с мальчиками». Через две недели та же девушка сказала мне: «Знали бы вы, как все интересно и красиво! Прежде всего, мы построим беспроводную станцию для школы, а потом поставим спектакль. И я больше не боюсь мальчиков».

Эти слова стоят целого учебного пособия. Все причины и следствия в этом случае совершенно ясны: как только появилась совместная работа и дети испытали взаимные чувства радости, пустились первые ростки будущего сообщества, и разъединить форму уже было невозможно. во враждебные группы. Очевидно, что учитель, отвечающий за эту форму, очень хорошо понимает свою задачу, понимая, что он должен сформировать из своих учеников сообщество, и что такое сообщество возникнет не через благочестивые разговоры, а через совместную деятельность. , а радости и тревоги пережитые совместно.

Со всех сторон можно услышать положительные отзывы о хорошем эффекте совместного обучения. Но насколько ровен и спокоен пульс школы в настоящее время? Есть ли какие-либо симптомы, которые требуют нашего внимания и размышлений?

С этим покончено и покончено, но все-таки надо признать, что кое-кто даже из самых почтенных директоров школ пытался избавиться от своих самых неисправимых хулиганов, когда их просили перевести часть своих воспитанников в другую школу. В школе нет. Например, в школе № 618 в Москве все были в шоке, потому что некоторые мальчики всю первую неделю продолжали заходить в здание школы через окно, хотя их классная комната находилась на третьем этаже. Они взбирались по водосточной трубе, высовывали головы в окно, здоровались с учителем, а затем прыгали в комнату. И едва ли можно винить учителя за то, что он не настоял на том, чтобы ученик, пришедший в класс таким необычным образом, тотчас же вышел из него тем же путем!

В школе нет. Например, в школе № 618 в Москве все были в шоке, потому что некоторые мальчики всю первую неделю продолжали заходить в здание школы через окно, хотя их классная комната находилась на третьем этаже. Они взбирались по водосточной трубе, высовывали головы в окно, здоровались с учителем, а затем прыгали в комнату. И едва ли можно винить учителя за то, что он не настоял на том, чтобы ученик, пришедший в класс таким необычным образом, тотчас же вышел из него тем же путем!

Те люди, которые боялись, что мальчики создадут в школе атмосферу насилия и разрушения, могут сказать, что они были правы; раньше твой сосед не таскал девочек за волосы, не беспокоил их во время уроков и не дразнил их на переменах. И, несмотря на все это, эти люди неправы, ибо мальчики не единственная причина сегодняшних ссор в школах.

Дети садятся перед учителем и он старательно говорит им, что они должны вести себя прилично, а не драться и не дергать девочек за волосы. Все это каждый мальчишка знает наизусть. Он знает это достаточно хорошо, но тем не менее не действует соответственно. Как говорил Макаренко, «как бы настойчиво вы ни говорили человеку, какими мыслями и какими знаниями он должен обладать, — если вы не сделаете ничего другого, кроме этого, вы потратите свое время или, в лучшем случае, превратите человека в лицемера и автомата».

Он знает это достаточно хорошо, но тем не менее не действует соответственно. Как говорил Макаренко, «как бы настойчиво вы ни говорили человеку, какими мыслями и какими знаниями он должен обладать, — если вы не сделаете ничего другого, кроме этого, вы потратите свое время или, в лучшем случае, превратите человека в лицемера и автомата».

Мальчикам и девочкам, о которых идет речь, от тринадцати до четырнадцати лет. Нужно понимать этот возраст, его жгучую жажду деятельности и его ненасытную энергию. Его нужно обеспечить чем-то, чем-то интересным и привлекательным, что вызывает чувство товарищества как у мальчиков, так и у девочек, связывает их в одну семью и дает им занятие поинтереснее, чем дергать людей за волосы.

Нельзя отрицать, что трудно создать сообщество, когда форма является новой, состоящей из детей из трех-четырех, а иногда и шести разных школ. И чем старше дети, тем сложнее и запутаннее становится задача. С некоторым трепетом я собираюсь сейчас коснуться предмета, который должен навлечь на меня гнев и негодование некоторых учителей.

Несмотря на то, что раздельное образование не только не осуждало, но и считало совместное воспитание детей чем-то само собой разумеющимся, мальчики и девочки жили как бы на разных планетах. В пионерских лагерях они делились на отдельные отряды и даже питались за отдельными столами. И когда они попытались устроить что-нибудь вместе в городе, они оказались в море неприятностей. Я знаю, например, ученицу седьмого класса одной из московских школ, которая пыталась устроить вечер юмора вместе с семиклассниками соседней мужской школы. Первая реакция на этот план исходила от их классной наставницы, у которой был следующий комментарий:

‘Я только этого и ждал – вечера с мальчиками! Что дальше!»

Затем девочки подошли к директору школы, от которого получили аналогичный ответ. В райкоме комсомола признали, что было бы неплохо устроить совместный вечер юмора, и велели детям вернуться в школу и еще раз попытаться уговорить директрису. Последний, однако, не поддался на уговоры, и вечер юмора и сатиры так и не состоялся.

Я вспомнил эти случаи не для того, чтобы просто повторять наши прошлые трудности, а потому, что в нас было много лицемерия.0005

выращивается на почве раздельного образования. Лицемерие — это растение с глубокими корнями, и вы не погубите его, просто сорвав с него листья.

ДА, НО БЕЗ ДЕВОЧЕК!»

В школе № 182 В начале сентября среди старших классов была разослана анкета: учеников спрашивали, что нового и интересного они хотели бы, чтобы школа сделала в этом году. Ответы содержали всевозможные предложения.

«Хотелось бы, чтобы во время каждой перемены играла веселая музыка», — предложил кто-то. Это вряд ли осуществимо, но в этой идее есть что-то очень очаровательное и жизнерадостное.

‘Я бы хотел, чтобы у всех нас было много общего и мы действительно несли ответственность за школу. В моей старой школе нам никто никогда ничего не доверял. У нас даже была учительница, которая выгнала нас из класса на перемене, как будто дежурные мальчики не смогли бы без них». разные школы в одном сообществе: любовь к своей школе, взаимная ответственность за нее, общие интересы.

разные школы в одном сообществе: любовь к своей школе, взаимная ответственность за нее, общие интересы.

‘Я думаю, нам стоит поговорить о дружбе и товариществе. Но без девушек; ты не можешь высказывать свое мнение, когда они там».

Это был ответ мальчика из десятого класса. Девять лет раздельного обучения научили этого юношу не доверять половине человечества до такой степени, что он не хочет обсуждать какие-либо проблемы в их присутствии, даже если эти проблемы волнуют как мальчиков, так и девочек.

Учащиеся школы №

. 618 не получили никаких анкет, но фактически ответили так же, как и десятый ученик школы № 1. 182 сделал.Старшеклассники школы № 1. 618 должны были прочитать лекцию о дружбе и товариществе. Всем было интересно и хотелось прийти. Наконец настал день лекции. Оратор подошел к платформе и увидел — 100 девушек и ни одного мальчика. Ее лицо выражало такое недоумение, что девушки все разом заговорили, объясняя, почему они здесь одни. Выяснилось, что мальчики в последний момент бросились вниз по лестнице и на улицу, и остановить их было совершенно невозможно:0005

‘Они смущены! Они к нам еще не привыкли!»

Вдруг дверь отворилась и вошли — два мальчика. Эти отчаянные герои были встречены смехом, но путь к отступлению был уже прегражден, и они сели на ближайшее свободное место, краснея и отводя глаза. Итак, только два мальчика отважились прийти на лекцию, которую так ждала школа. Остальные просто боялись. Которого? Лекции на такую простую, важную и интересную тему?

Эти отчаянные герои были встречены смехом, но путь к отступлению был уже прегражден, и они сели на ближайшее свободное место, краснея и отводя глаза. Итак, только два мальчика отважились прийти на лекцию, которую так ждала школа. Остальные просто боялись. Которого? Лекции на такую простую, важную и интересную тему?

«НЕУЖЕЛИ ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО?»

Им была прочитана не лекция, а простой и искренний разговор, какой редко удается произнести, выступая на эту тему перед аудиторией молодежи.

«Очень плохо, что вы по привычке все делаете отдельно — девочки сами по себе, а мальчики сами по себе», — сказал им говорящий. «Представьте, что было бы, если бы так поступила «Молодая гвардия», если бы, например, Уля Громова отказалась идти на свидание с мальчиками или если бы Сергей Тюленин отказался работать с Любой Шевцовой!»

‘Да, но они вместе ходили в школу; им и в голову бы не пришло такое говорить, — ответила сидевшая рядом с подлой восьмиклассницей девочка с внимательными голубыми глазами. И она была права. Это соотношение 100 девочек на двух мальчиков при разговоре на тему, действительно волнующую обоих полов, стало возможным только благодаря 10 годам раздельного обучения.

И она была права. Это соотношение 100 девочек на двух мальчиков при разговоре на тему, действительно волнующую обоих полов, стало возможным только благодаря 10 годам раздельного обучения.

И когда говорящая закончила, ей было отправлено много записок. Было очевидно, что все девочки беспокоятся о своей школе. Они хотели знать, как можно составить единое сообщество из частиц различных школьных сообществ, которые теперь были сведены воедино. Какую работу, по мнению говорящего, они должны выполнить вместе?

Был целый поток других вопросов, таких как «можно ли влюбиться на всю жизнь в нашем возрасте?» и «моя мама не хочет, чтобы я гуляла с мальчиками; как мне убедить ее, что в этом нет ничего дурного?», что, очевидно, казалось не менее важным для тех, кто их спрашивал.

И не только матерей приходится иногда убеждать, что в дружбе между мальчиками и девочками нет ничего плохого. К сожалению, приходится напоминать об этом некоторым учителям и руководителям школ.

В школе нет. 636 Учитель поймал мальчика на перемене за хулиганским поведением и начал громко отчитывать его. Наконец она сказала ему: «Если ты не начнешь вести себя прилично, мне придется заставить тебя сидеть с девочками!» — эта странная угроза была сделана при всех и потрясла все здание совместного обучения; он действительно мог бы пошатнуться, если бы сам мальчик не пришел ему на помощь: «Я не возражаю, — сказал он. «Мне нравится с ними сидеть!»

636 Учитель поймал мальчика на перемене за хулиганским поведением и начал громко отчитывать его. Наконец она сказала ему: «Если ты не начнешь вести себя прилично, мне придется заставить тебя сидеть с девочками!» — эта странная угроза была сделана при всех и потрясла все здание совместного обучения; он действительно мог бы пошатнуться, если бы сам мальчик не пришел ему на помощь: «Я не возражаю, — сказал он. «Мне нравится с ними сидеть!»

Одно неосторожное слово иногда может разрушить внутренний мир подростка: «Ты слишком молод, чтобы гулять с мальчиками», «Почему ты не делаешь уроки, ты же?» ты влюбился, да?», «с кем ты был в кино прошлой ночью? И не пытайся сказать мне, что это был твой брат».

Ничего из этих расспросов и порицаний я не придумал; это было слышно в школах, и оно сразу разрушило всякое доверие к учителю и заменило чувства презрения, подозрительности и скрытности. Более того, такие слова приучили подростков к лицемерию и мещанству, дали им узкое и подлое представление о человеческих отношениях.

Несомненно, перед учителем сейчас стоит множество трудных задач, которые еще предстоит решить. Ему предстоит еще раз познакомиться с новой формой лишь с несколькими знакомыми лицами, а остальные пришли из других школ. И некоторые из тех, на кого он потратил столько труда и энергии, сейчас ушли. Сообщество должно формироваться заново, и детей нужно учить любить свою новую школу, думать о ней как о своей. Все это не просто, и на это уходят месяцы. Но есть еще одна проблема, о которой нельзя забывать. После 10-летнего перерыва наши школы снова стали совместными. Здесь есть многое, за чем учитель должен внимательно следить. Ему необходимы чуткость, искренность, такт и настоящее понимание вверенных ему людей.

У меня здесь письмо. Вот что он говорит:

«Конечно, это неправильно, не так ли? Я делю парту с Витей В., и на каждом уроке наша классная руководительница начинает говорить: «Мне придется вас разлучить, а то вы начнете флиртовать и плохо работать». Неужели нельзя так говорить?

Нет, нельзя так говорить. Учитель никогда не должен забывать свою молодость, когда он тоже был раним, впечатлителен и чувствителен к каждому несправедливому слову.

Учитель никогда не должен забывать свою молодость, когда он тоже был раним, впечатлителен и чувствителен к каждому несправедливому слову.

Очень важно и правильно, что в наших школах вновь введено совместное обучение. И первые полтора месяца показали, что школьная жизнь теперь другая, привлекательная и интересная. Но именно теперь, в самом начале, мы должны обнаружить все, что мешает этому прекрасному делу совместного обучения и воспитания; мы должны внимательно прислушиваться к любой неравномерности или ложной ноте в биении школьного пульса. И мы должны с самого начала устранить все препятствия на пути к здоровому сообществу, где мальчики и девочки будут друзьями и товарищами в одной школьной семье.

Источник: Доротея Л. Мик, изд., Советская молодежь: некоторые достижения и проблемы. Выдержки из советской прессы (Лондон: Рутледж и Кеган Пол, 1957), стр. 65-72.

Журнал современной российской истории и историографии Том 7 Выпуск 1 (2014)

Отправить этот контент по электронной почте

Поделитесь ссылкой с коллегой или библиотекарем

Вы можете отправить ссылку на эту страницу коллеге или библиотекарю по электронной почте:

Отправить этот контент по электронной почте

или скопируйте ссылку напрямую:

https://brill. com/view/journals/jmrh/7/1/article-p144_7.xml

com/view/journals/jmrh/7/1/article-p144_7.xml

Ссылка не скопирована. Ваш текущий браузер может не поддерживать копирование с помощью этой кнопки.

Ссылка успешно скопирована

Хотите получать информацию об этом журнале? Нажмите на кнопки, чтобы подписаться на наши оповещения.

- Получайте уведомления о новых проблемах

- Получайте предварительные уведомления о статьях

- Получайте оповещения о цитировании

Сохранять

Отправить этот контент по электронной почте

Поделитесь ссылкой с коллегой или библиотекарем

Вы можете отправить ссылку на эту страницу коллеге или библиотекарю по электронной почте:

Отправить этот контент по электронной почте

или скопируйте ссылку напрямую:

https://brill. com/view/journals/jmrh/7/1/article-p144_7.xml

com/view/journals/jmrh/7/1/article-p144_7.xml

Ссылка не скопирована. Ваш текущий браузер может не поддерживать копирование с помощью этой кнопки.

Ссылка успешно скопирована

| Блог Humanities Matter | Серия подкастов |

| Интервью | Через радугу |

| Подкасты | В цепях |

| Видео | Миграция |

| Гостевые посты | Качественное образование |

| Выживание по градусам | |

| Пожертвовать | Война и мир |

- Получайте уведомления о новых проблемах

- Получайте предварительные уведомления о статьях

- Получайте оповещения о цитировании

Сохранять

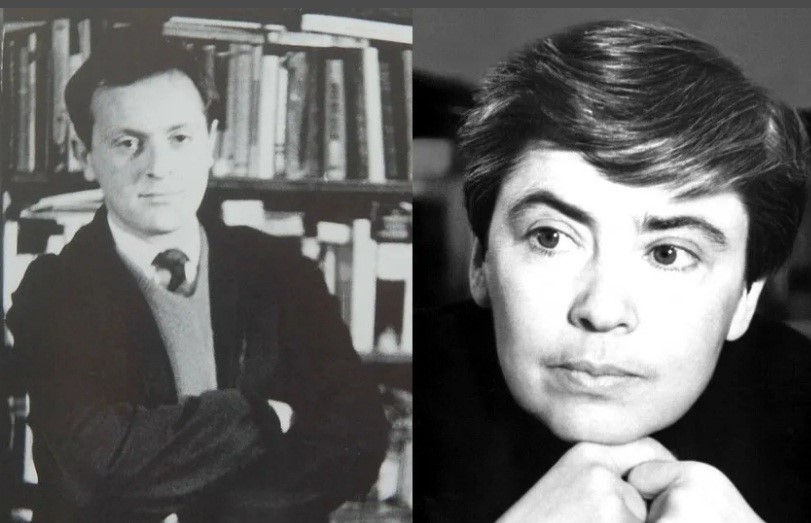

В статье анализируются драматические события, связанные с судом над Иосифом Бродским в Ленинграде в 1964 году, в центре внимания стенограмма судебного заседания Фриды Вигдоровой. Некоторые из этих событий не до конца известны в России, а многие либо вовсе неизвестны, либо неправильно поняты на Западе. Стенограмма, записанная Вигдоровой, сыграла центральную роль в послесудебных коллективных протестах советской интеллигенции, протестах, беспрецедентных для постсталинской эпохи. Он стал одним из самых первых документов по правам человека в СССР и ключевым вкладом в самиздат. В статье также говорится о преследовании советскими властями молодых представителей литературной интеллигенции и освещаются успешные попытки Вигдоровой заступиться за некоторых из этих лиц

Некоторые из этих событий не до конца известны в России, а многие либо вовсе неизвестны, либо неправильно поняты на Западе. Стенограмма, записанная Вигдоровой, сыграла центральную роль в послесудебных коллективных протестах советской интеллигенции, протестах, беспрецедентных для постсталинской эпохи. Он стал одним из самых первых документов по правам человека в СССР и ключевым вкладом в самиздат. В статье также говорится о преследовании советскими властями молодых представителей литературной интеллигенции и освещаются успешные попытки Вигдоровой заступиться за некоторых из этих лиц

- Заголовок:

- Стенограмма Фриды Вигдоровой о процессе над Иосифом Бродским: мифы и реальность

- Тип статьи:

- исследовательская статья

- DOI:

- https://doi.

org/10.1163/22102388-00700006

org/10.1163/22102388-00700006

- Язык:

- Английский

- Страницы:

- 144–180

- В:

- Журнал современной российской истории и историографии

- В:

- Том 7: Выпуск 1

- Издатель:

- Брилл | Шёнинг

- E-ISSN:

- 2210-2388

- Распечатать ISSN:

- 1947-9956 гг.

- Предметы:

- История, славяноведение и евразийство

| Все время | Прошлый год | Последние 30 дней | |

|---|---|---|---|

| Абстрактные просмотры | 350 | 90 | 10 |

| Полнотекстовые просмотры | 24 | 1 | 0 |

| Просмотры и загрузки PDF | 31 | 3 | 0 |

В статье анализируются драматические события, связанные с судом над Иосифом Бродским в Ленинграде в 1964 году, в центре внимания стенограмма судебного заседания Фриды Вигдоровой. Некоторые из этих событий не до конца известны в России, а многие либо вовсе неизвестны, либо неправильно поняты на Западе. Стенограмма, записанная Вигдоровой, сыграла центральную роль в послесудебных коллективных протестах советской интеллигенции, протестах, беспрецедентных для постсталинской эпохи. Он стал одним из самых первых документов по правам человека в СССР и ключевым вкладом в самиздат. В статье также говорится о преследовании советскими властями молодых представителей литературной интеллигенции и освещаются успешные попытки Вигдоровой заступиться за некоторых из этих лиц до появление дела Бродского.

Некоторые из этих событий не до конца известны в России, а многие либо вовсе неизвестны, либо неправильно поняты на Западе. Стенограмма, записанная Вигдоровой, сыграла центральную роль в послесудебных коллективных протестах советской интеллигенции, протестах, беспрецедентных для постсталинской эпохи. Он стал одним из самых первых документов по правам человека в СССР и ключевым вкладом в самиздат. В статье также говорится о преследовании советскими властями молодых представителей литературной интеллигенции и освещаются успешные попытки Вигдоровой заступиться за некоторых из этих лиц до появление дела Бродского.

- Заголовок:

- Стенограмма Фриды Вигдоровой о процессе над Иосифом Бродским: мифы и реальность

- Тип статьи:

- исследовательская статья

- DOI:

- https://doi.

org/10.1163/22102388-00700006

org/10.1163/22102388-00700006

- Язык:

- Английский

- Страницы:

- 144–180

- В:

- Журнал современной российской истории и историографии

- В:

- Том 7: Выпуск 1

- Издатель:

- Брилл | Шёнинг

- E-ISSN:

- 2210-2388

- Распечатать ISSN:

- 1947-9956 гг.

org/10.1163/22102388-00700006

org/10.1163/22102388-00700006

org/10.1163/22102388-00700006

org/10.1163/22102388-00700006

Leave A Comment