Отличие класса млекопитающих от других позвоночных животных – отличительные особенности кратко

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 155.

Обновлено 9 Ноября, 2021

4.1

Средняя оценка: 4.1

Всего получено оценок: 155.

Обновлено 9 Ноября, 2021

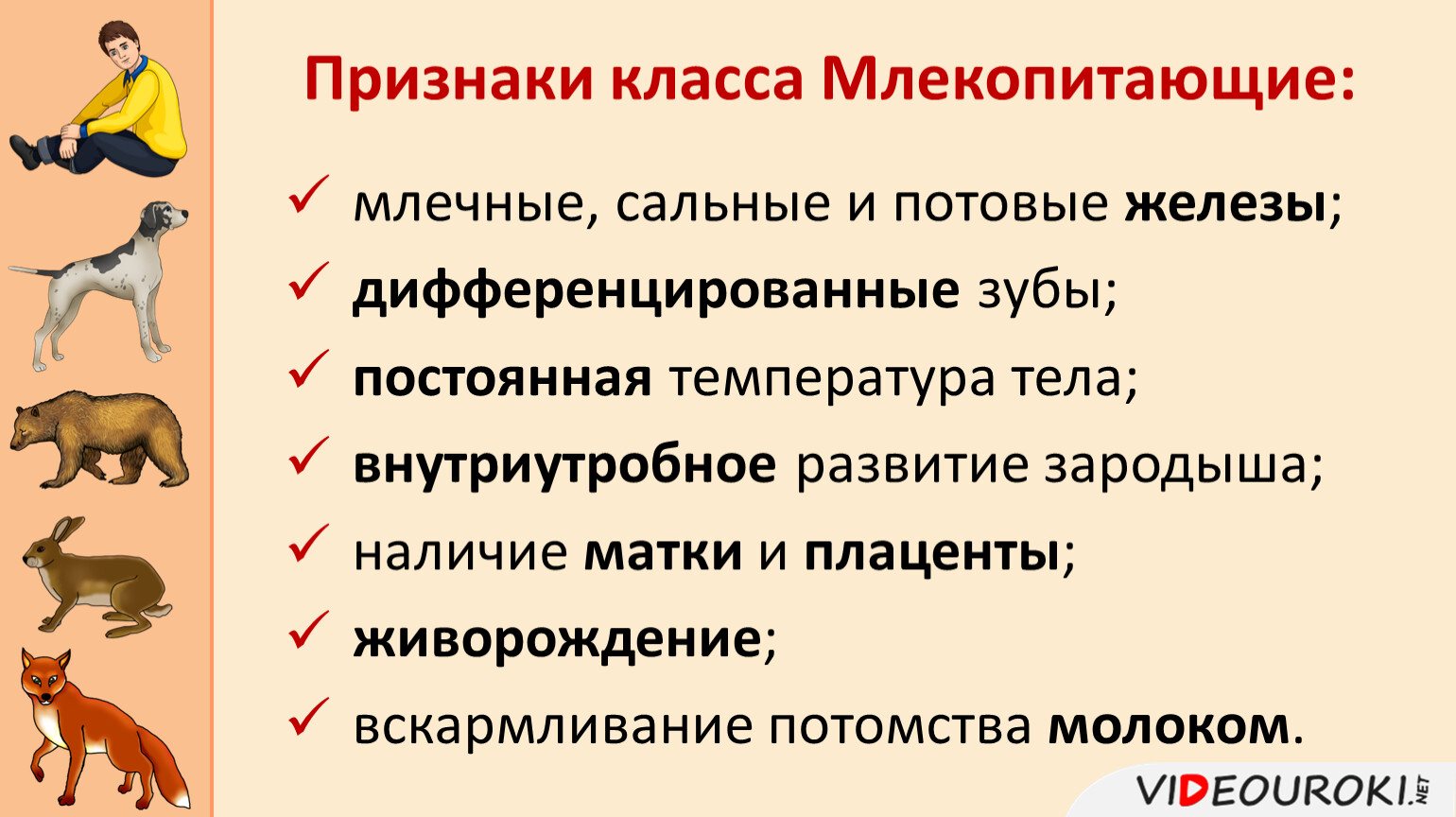

Класс млекопитающих отличается большим разнообразием и распространённостью на планете: его представители обитают высоко в горах, в глубоководных морях, в жарких пустынях и заснеженных арктических просторах. Подобная вариативность обусловлена уникальными особенностями организма. Отличие класса млекопитающих от других позвоночных животных выражается как во внешнем, так и во внутреннем строении.

Внешние отличительные особенности

Внешний вид млекопитающих может быть самым разнообразным. К этому обширному классу относятся и крошечные землеройки, и огромные киты. Однако всех животных объединяют общие признаки внешнего строения, к которым относятся:

- Волосяной покров.

Млекопитающие, в отличие от других позвоночных, имеют защитный волосяной покров. У одних видов он представлен густым тёплым мехом, у других — иглами или щетиной.

Млекопитающие, в отличие от других позвоночных, имеют защитный волосяной покров. У одних видов он представлен густым тёплым мехом, у других — иглами или щетиной. - Чёткое разделение тела на голову, шею, туловище, парные передние и задние конечности и хвост. Большинство млекопитающих способно быстро передвигаться по суше благодаря расположению конечностей строго под туловищем.

- Хорошо развитые потовые, сальные и молочные железы, роговые образования.

Существуют млекопитающие, которые не имеют какой-либо видимой шерсти на теле — это киты и дельфины. На самом деле многие виды морских млекопитающих покрывает редкая шерсть на самых ранних стадиях развития (ещё в утробе матери). У некоторых видов незначительный шерстяной покров остаётся на подбородке или на верхней губе.

Отличия во внутреннем строении

Млекопитающие считаются наиболее развитым классом среди животных. Этому способствует особое строение органов, тканей и систем органов, которые позволяют млекопитающим максимально эффективно приспосабливаться к окружающей среде.

Пожалуй, самым важным отличием млекопитающих от других позвоночных животных является вскармливание детёнышей собственным молоком. Благодаря этой уникальной особенности класс и получил своё название. В материнском молоке содержится много ценных питательных веществ, необходимых для полноценного роста и развития детёнышей.

Что мы узнали?

Мы выяснили, чем отличаются млекопитающие от других животных. Если кратко, помимо внешних отличий (волосяной покров, железы, расположение конечностей) имеются важные анатомические особенности (хорошо развитый мозг, 4-камерное сердце с двумя кругами кровообращения, диафрагма). Самым важным отличием является способность выкармливать потомство молоком.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.1

Средняя оценка: 4.

Всего получено оценок: 155.

А какая ваша оценка?

Отличие млекопитающих от других позвоночных животных

Содержание

- 1. Шерсть (волосы)

- 2. Молочные железы

- 3. Нижняя челюсть

- 4. Одноразовая смена зубов

- 5. Три слуховых косточки

- 6. Теплокровный метаболизм

- 7. Диафрагма

- 8. Четырехкамерное сердце

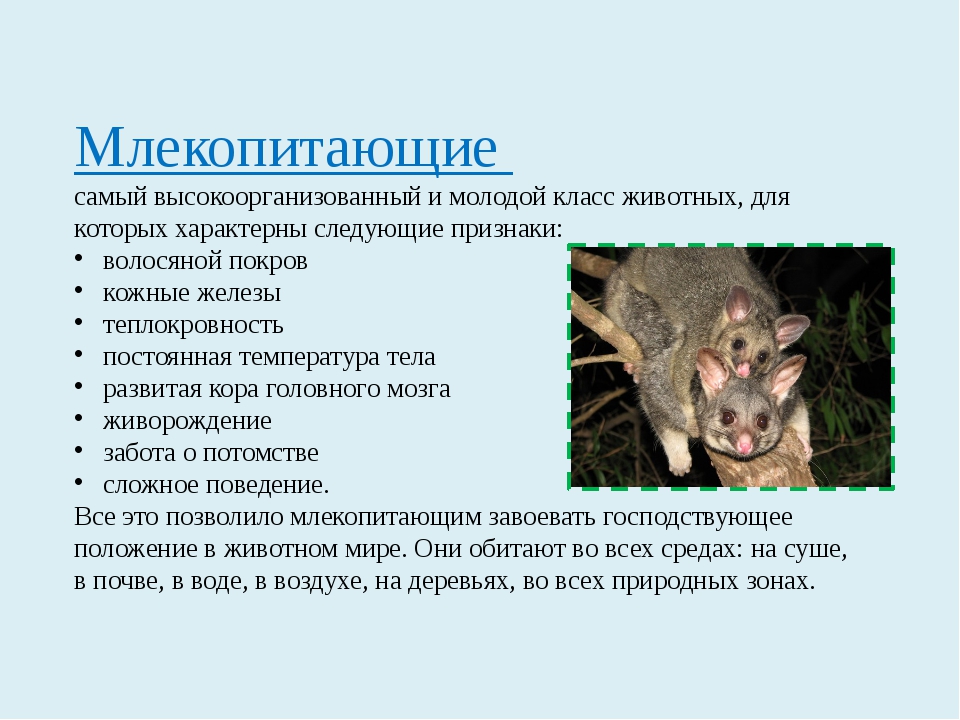

Млекопитающие удивительно разнообразный класс животных: они встречаются практически во всех местах обитания на Земле (в том числе глубоких водах океанов, высоко в горах, раскаленных пустынях и дождевом тропическом лесу), а их размеры варьируются от 2-граммовых землероек до 200-тонных китов. Но в чем заключается отличие млекопитающих от других позвоночных животных, таких как птицы, земноводные, рептилии или рыбы? В этой статье, вы узнаете о 8 главных характеристиках млекопитающих, начиная от шерсти (волос) до четырех-камерного сердца.

1. Шерсть (волосы)

У всех млекопитающих есть шерсть, покрывающая определенные части тела в течение всей жизни или по крайней мере на определенных этапах развития животного. Шерсть может принимать самые различные формы, например, густой мех, длинные усики или защитные иглы. Шерстяной покров имеет множество функций: изоляция от холода, защита нежной кожи, маскировка от хищников и сенсорная обратная связь (о чем свидетельствует чувствительная шерстка домашней кошки).

Шерсть может принимать самые различные формы, например, густой мех, длинные усики или защитные иглы. Шерстяной покров имеет множество функций: изоляция от холода, защита нежной кожи, маскировка от хищников и сенсорная обратная связь (о чем свидетельствует чувствительная шерстка домашней кошки).

А как же млекопитающие, которые не имеют какой-либо видимой шерсти на теле, например киты и дельфины? В случае с этими морскими млекопитающими, многие виды покрывает редкая шерсть на самых ранних стадиях развития (еще в утробе матери), в то время как другие виды сохраняют шерстяной покров на подбородке или верхней губы. И, конечно же, даже кажущиеся полностью безволосыми люди, все еще имеют волосяные фолликулы по всему телу.

2. Молочные железы

В отличие от других позвоночных, млекопитающие вскармливают своих детенышей молоком продуцированным молочными железами. Несмотря на наличие молочных желез у обоих полов большинства видов млекопитающих, полностью они развиваются лишь у самок. Исключением из этого правила являются самцы крылана бурого (Dyacopterus spadiceus), которых природа (к лучшему или худшему) наделила способностью кормить грудью свое потомство.

Исключением из этого правила являются самцы крылана бурого (Dyacopterus spadiceus), которых природа (к лучшему или худшему) наделила способностью кормить грудью свое потомство.

Грудные железы – это модифицированные, увеличенные потовые железы, состоящие из протоков и железистых тканей, которые секретируют молоко через соски. Молоко обеспечивает детенышей столь необходимыми для нормального развития белками, углеводами, жирами, витаминами и минералами.

Однако, не все млекопитающие имеют соски: однопроходные отделились от других млекопитающих в начале эволюционной истории. Они секретируют молоко через каналы расположенные на брюшке.

3. Нижняя челюсть

Нижняя челюсть млекопитающих состоит из одной кости, которая крепится напрямую к черепу. Эта кость называется зубной, потому что на ней расположен нижний ряд зубов. У других позвоночных, зубной является лишь одна из нескольких костей формирующих нижнюю челюсть, и не соединяется с черепом. Такое строение челюсти, наделяет млекопитающих мощным укусом, и позволяет им использовать свои зубы, чтобы разрывать и жевать свою добычу (например, волки и львы), или перетирать жесткую пищу растительного происхождения (например, слоны и газели).

Такое строение челюсти, наделяет млекопитающих мощным укусом, и позволяет им использовать свои зубы, чтобы разрывать и жевать свою добычу (например, волки и львы), или перетирать жесткую пищу растительного происхождения (например, слоны и газели).

4. Одноразовая смена зубов

Смена зубов не считается уникальным для млекопитающих явлением, многие позвоночные меняют свои зубы в течении жизни. Но для большинства видов млекопитающих свойствен дифиодонтизм – однократная смена зубов за весь жизненный цикл. Зубы новорожденных и молодых млекопитающих меньше и слабее, чем у взрослых особей. Этот первый набор, известный как молочные зубы, постепенно выпадает и заменяется постоянными зубами.

5. Три слуховых косточки

Три внутренние слуховые косточки: наковальня, молоточек и стремечко, являются уникальными для млекопитающих. Эти крошечные косточки передают звуковые колебания от барабанной перепонки к внутреннему уху и преобразует их в нервные импульсы, которые обрабатываются мозгом. Интересно, что молоточек и наковальня современных млекопитающих эволюционировали из кости нижней челюсти непосредственных предшественников млекопитающих “зверообразных рептилий” палеозойской эры, известных как терапсиды.

Интересно, что молоточек и наковальня современных млекопитающих эволюционировали из кости нижней челюсти непосредственных предшественников млекопитающих “зверообразных рептилий” палеозойской эры, известных как терапсиды.

6. Теплокровный метаболизм

Млекопитающие не являются единственными теплокровными позвоночными животными. Эта черта разделяет современных птиц и их предков – тероподовых динозавров мезозойской эры. Тем не менее, можно смело утверждать, что млекопитающие лучше используют свою эндотермическую физиологию, чем остальные позвоночные. По этой причине гепарды способны развивать невероятную скорость, козы могут подниматься на отвесные склоны гор, а люди пишут книги.

Как правило, холоднокровные животных, такие как рептилии имеют более вялый метаболизм, так как зависят от внешних погодных условий для поддержания внутренней температуры тела.

7. Диафрагма

Как и некоторые другие черты из этого списка, диафрагма, расширяющая и сжимающая легкие, не является уникальной лишь для млекопитающих. Но, диафрагма млекопитающих, является более развитой, чем у птиц, и особенно, чем у рептилий с амфибиями. Это означает, что млекопитающие, благодаря сочетанию теплокровного метаболизма (см. предыдущий пункт) и продвинутой диафрагме, способны использовать более широкий спектр активной деятельности.

Но, диафрагма млекопитающих, является более развитой, чем у птиц, и особенно, чем у рептилий с амфибиями. Это означает, что млекопитающие, благодаря сочетанию теплокровного метаболизма (см. предыдущий пункт) и продвинутой диафрагме, способны использовать более широкий спектр активной деятельности.

8. Четырехкамерное сердце

Как у всех позвоночных, млекопитающие обладают мышечным сердцем, неоднократно перекачивающим кровь, которая доставляет кислород с питательными веществами по всему организму и удаляет продукты жизнедеятельности. Тем не менее, только млекопитающие и птицы имеют более эффективное четырехкамерное сердце, чем двухкамерное сердце рыб и трехкамерное сердце амфибий и рептилий. Сердце млекопитающих отделяет насыщенную кислородом кровь, поступающую из легких от венозной, которая циркулирует в легкие для повторной оксигенирации.

Это дает гарантию, что организм млекопитающих получают только обогащенную кислородом кровь, обеспечивая более устойчивую деятельность с меньшими интервалами отдыха.

Гугломаг

Спрашивай! Не стесняйся!

Задать вопрос

Не все нашли? Используйте поиск по сайту

Search for:Что такое млекопитающее? | manoa.hawaii.edu/ExploringOurFluidEarth

Версия для печати

Название

Что такое млекопитающее?

Ожидаемые характеристики NGSS

MS-LS1-1 Провести исследование, чтобы получить доказательства того, что живые существа состоят из клеток; либо одна ячейка, либо много разных номеров и типов ячеек.

MS-LS1-2 Разработайте и используйте модель для описания функции клетки в целом и вклада частей клеток в эту функцию.

MS-LS1-3 Используйте аргумент, подтвержденный доказательствами того, что тело представляет собой систему взаимодействующих подсистем, состоящую из групп клеток.

HS-LS1-2 Разработайте и используйте модель для иллюстрации иерархической организации взаимодействующих систем, обеспечивающих определенные функции в многоклеточных организмах.

Тело

Млекопитающие — группа позвоночных животных. Примеры млекопитающих включают крыс, кошек, собак, оленей, обезьян, человекообразных обезьян, летучих мышей, китов, дельфинов и людей. На рис. 6.2 показаны некоторые примеры млекопитающих.

Рис. 6.2. ( A ) Летучая мышь с эполетами (

Изображение предоставлено Бернаром ДЮПОНОМ, Flickr

Рис. 6.2. ( B ) Атлантический пятнистый дельфин ( Stenella frontalis )

Изображение предоставлено Bmatulis, Wikimedia Commons

Рис. 6.2. ( C ) Валлаби Беннета ( Macropus rufogriseus rufogriseus )

Изображение предоставлено закусками с лапшой, Wikimedia Commons

Рис.

Изображение предоставлено Виктором, Flickr

Млекопитающие отличаются от других позвоночных животных несколькими уникальными особенностями. Все млекопитающие производят и выделяют молоко из молочных желез, чтобы кормить свое потомство. У них также есть волосы на теле, хотя у некоторых групп млекопитающих волос меньше, чем у других. Волосы или мех помогают млекопитающим выживать в холодном климате, изолируя их тела.

Млекопитающие представляют собой разнообразную группу животных, включающую от 5000 до 5500 видов, приспособленных к жизни в самых разных условиях. Подавляющее большинство видов млекопитающих живут на суше, хотя некоторые, такие как выдры, тюлени и дельфины, обитают в пресноводных и океанских средах обитания. Летучие мыши — млекопитающие, способные летать.

Млекопитающие, возможно, являются одной из самых успешных групп позвоночных животных. Эволюционная адаптация позволила млекопитающим выжить в таких местах, как холодные полярные зоны и альпийские горные места обитания, где мало других позвоночных животных могут жить. Успех млекопитающих в колонизации Земли, пожалуй, лучше всего иллюстрируется одним конкретным видом, способным изменять окружающую среду в глобальном масштабе: человеком.

Эволюционная адаптация позволила млекопитающим выжить в таких местах, как холодные полярные зоны и альпийские горные места обитания, где мало других позвоночных животных могут жить. Успех млекопитающих в колонизации Земли, пожалуй, лучше всего иллюстрируется одним конкретным видом, способным изменять окружающую среду в глобальном масштабе: человеком.

Оставшаяся часть этого раздела будет посвящена морские млекопитающие — млекопитающие, обитающие в океане или вблизи него. Известно 128 видов морских млекопитающих. К морским млекопитающим относятся киты, сирены, ластоногие, морская выдра, морская выдра и белый медведь. На рис. 6.3 показаны некоторые примеры морских млекопитающих. Есть также несколько групп морских млекопитающих, которые вымерли. К ним относятся морские ленивцы, морские медведи и целый отряд бегемотов, называемых десмостилиями.

Рис. 6.3. ( A ) Морская выдра ( Enhydra lutris ), Морро Бэй, Калифорния

Изображение предоставлено Майклом Л. Бэрдом, Flickr

Бэрдом, Flickr

Рис. 6.3. ( B ) Мать и детеныш кашалота ( Physeter macrocephalus ), Маврикий

Изображение предоставлено Габриэлем Баратье, Flickr

Рис. 6.3. ( C ) Тихоокеанский морж ( Odobenus rosmarus divergens ), Аляска

Изображение предоставлено капитаном. Бадд Кристман, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA), корпус

Рис. 6.3. ( D ) Детеныш обыкновенного тюленя ( Phoca vitulina ), Национальный заповедник дикой природы Бэк-Бэй, Вирджиния

Изображение предоставлено Службой рыболовства и дикой природы США (USFWS)

Набор вопросов

Дальнейшие исследования

Содержание

Что такое млекопитающее?

Репрезентативное изображение

Изображение

Изучение нашей жидкой Земли, продукт Группы исследований и разработок учебных программ (CRDG) Педагогического колледжа. Гавайский университет, 2011 г. Этот документ можно свободно воспроизводить и распространять в некоммерческих образовательных целях.

Гавайский университет, 2011 г. Этот документ можно свободно воспроизводить и распространять в некоммерческих образовательных целях.

Млекопитающие | Биология II

Цели обучения

К концу этого раздела вы должны решить следующие задачи:

- Назовите и опишите отличительные черты трех основных групп млекопитающих

- Опишите предполагаемую линию происхождения млекопитающих

- Перечислите некоторые производные признаки, которые могли возникнуть в ответ на потребность млекопитающих в постоянном метаболизме на высоком уровне

Млекопитающие — это позвоночные, обладающие волосами и молочными железами. Для млекопитающих характерны и некоторые другие характеристики, в том числе определенные особенности челюсти, скелета, покровов и внутренней анатомии. Современные млекопитающие принадлежат к трем кладам: однопроходные, сумчатые и плацентарные млекопитающие.

Характеристики млекопитающих

Наличие шерсти — один из самых очевидных признаков млекопитающего. Хотя у некоторых видов, таких как киты, это не очень широко, волосы выполняют много важных функций у млекопитающих. Млекопитающие эндотермичны, а волосы обеспечивают изоляцию для удержания тепла, выделяемого в результате метаболической работы. Волосы удерживают слой воздуха близко к телу, сохраняя тепло. Наряду с изоляцией волосы могут служить сенсорным механизмом через специальные волоски, называемые вибриссами, более известными как усы. Они прикрепляются к нервам, которые передают информацию об ощущениях, что особенно полезно для ночных или роющих млекопитающих. Волосы также могут обеспечивать защитную окраску или быть частью социальных сигналов, например, когда волосы животного встают дыбом.

Хотя у некоторых видов, таких как киты, это не очень широко, волосы выполняют много важных функций у млекопитающих. Млекопитающие эндотермичны, а волосы обеспечивают изоляцию для удержания тепла, выделяемого в результате метаболической работы. Волосы удерживают слой воздуха близко к телу, сохраняя тепло. Наряду с изоляцией волосы могут служить сенсорным механизмом через специальные волоски, называемые вибриссами, более известными как усы. Они прикрепляются к нервам, которые передают информацию об ощущениях, что особенно полезно для ночных или роющих млекопитающих. Волосы также могут обеспечивать защитную окраску или быть частью социальных сигналов, например, когда волосы животного встают дыбом.

Покровный покров млекопитающих, или кожа, включает секреторные железы с различными функциями. Сальные железы вырабатывают липидную смесь, называемую кожным салом, которая выделяется на волосы и кожу для придания водоотталкивающих свойств и смазывания. Сальные железы расположены на большей части тела. Эккриновые железы производят пот или пот, который в основном состоит из воды. У большинства млекопитающих эккриновые железы ограничены определенными участками тела, а некоторые млекопитающие вообще ими не обладают. Однако у приматов, особенно у людей, пот играет важную роль в терморегуляции, регулируя тело посредством охлаждения испарением. Потовые железы расположены на большей части поверхности тела у приматов. Апокринные железы , или железы запаха, выделяют вещества, которые используются для химической коммуникации, например, у скунсов. Молочные железы производят молоко, которое используется для кормления новорожденных. В то время как у самцов однопроходных и плацентарных молочные железы есть, у самцов сумчатых их нет. Молочные железы, вероятно, представляют собой видоизмененные сальные или экзокринные железы, но их эволюционное происхождение не совсем ясно.

Эккриновые железы производят пот или пот, который в основном состоит из воды. У большинства млекопитающих эккриновые железы ограничены определенными участками тела, а некоторые млекопитающие вообще ими не обладают. Однако у приматов, особенно у людей, пот играет важную роль в терморегуляции, регулируя тело посредством охлаждения испарением. Потовые железы расположены на большей части поверхности тела у приматов. Апокринные железы , или железы запаха, выделяют вещества, которые используются для химической коммуникации, например, у скунсов. Молочные железы производят молоко, которое используется для кормления новорожденных. В то время как у самцов однопроходных и плацентарных молочные железы есть, у самцов сумчатых их нет. Молочные железы, вероятно, представляют собой видоизмененные сальные или экзокринные железы, но их эволюционное происхождение не совсем ясно.

Рисунок 1. Кости внутреннего уха млекопитающих модифицированы из костей челюсти и черепа. (кредит: NCI)

Скелетная система млекопитающих обладает многими уникальными особенностями. Нижняя челюсть млекопитающих состоит только из одной кости, зубной кости . Челюсти других позвоночных состоят из более чем одной кости. У млекопитающих зубная кость соединяется с черепом у чешуйчатой кости, тогда как у других позвоночных квадратная кость челюсти соединяется с суставной костью черепа. Эти кости присутствуют у млекопитающих, но они были изменены, чтобы функционировать при слухе и образовывать кости в среднем ухе (рис. 1). Другие позвоночные имеют только одну кость среднего уха, стремя. У млекопитающих их три: молоточек, наковальня и стремечко. Молоточек произошел от суставной кости, тогда как наковальня произошла от квадратной кости. Такое расположение челюстных и ушных костей помогает отличить ископаемых млекопитающих от окаменелостей других синапсид.

Нижняя челюсть млекопитающих состоит только из одной кости, зубной кости . Челюсти других позвоночных состоят из более чем одной кости. У млекопитающих зубная кость соединяется с черепом у чешуйчатой кости, тогда как у других позвоночных квадратная кость челюсти соединяется с суставной костью черепа. Эти кости присутствуют у млекопитающих, но они были изменены, чтобы функционировать при слухе и образовывать кости в среднем ухе (рис. 1). Другие позвоночные имеют только одну кость среднего уха, стремя. У млекопитающих их три: молоточек, наковальня и стремечко. Молоточек произошел от суставной кости, тогда как наковальня произошла от квадратной кости. Такое расположение челюстных и ушных костей помогает отличить ископаемых млекопитающих от окаменелостей других синапсид.

Приводящая мышца, закрывающая челюсть, у млекопитающих состоит из двух мышц: височной и жевательной. Они позволяют челюстям двигаться из стороны в сторону, что делает возможным жевание, что является уникальным для млекопитающих. Большинство млекопитающих имеют 90 166 гетеродонтных зубов 90 167 , что означает, что они имеют разные типы и формы зубов, а не только зубы одного типа и формы. Большинство млекопитающих относятся к дифиодонтам , что означает, что в течение жизни у них появляется два набора зубов: молочные или «молочные» зубы и постоянные зубы. Другие позвоночные — полифиодонты, то есть у них зубы сменяются на протяжении всей жизни.

Большинство млекопитающих имеют 90 166 гетеродонтных зубов 90 167 , что означает, что они имеют разные типы и формы зубов, а не только зубы одного типа и формы. Большинство млекопитающих относятся к дифиодонтам , что означает, что в течение жизни у них появляется два набора зубов: молочные или «молочные» зубы и постоянные зубы. Другие позвоночные — полифиодонты, то есть у них зубы сменяются на протяжении всей жизни.

Млекопитающие, как и птицы, обладают четырехкамерным сердцем. У млекопитающих также есть специализированная группа сердечных волокон, расположенных в стенках их правого предсердия, называемая синоатриальным узлом или водителем ритма, который определяет частоту сердечных сокращений. Эритроциты млекопитающих (эритроциты) не имеют ядер, тогда как эритроциты других позвоночных содержат ядра.

В почках млекопитающих есть часть нефрона, называемая петлей Генле или нефритической петлей, которая позволяет млекопитающим вырабатывать мочу с высокой концентрацией растворенных веществ, выше, чем в крови. У млекопитающих отсутствует почечная портальная система, которая представляет собой систему вен, по которым кровь движется от задних или нижних конечностей и области хвоста к почкам. Почечные портальные системы имеются у всех других позвоночных, кроме бесчелюстных рыб. Мочевой пузырь есть у всех млекопитающих.

У млекопитающих отсутствует почечная портальная система, которая представляет собой систему вен, по которым кровь движется от задних или нижних конечностей и области хвоста к почкам. Почечные портальные системы имеются у всех других позвоночных, кроме бесчелюстных рыб. Мочевой пузырь есть у всех млекопитающих.

Мозг млекопитающих имеет определенные характеристики, которые отличаются от мозга других позвоночных. У некоторых, но не у всех млекопитающих, кора головного мозга, самая внешняя часть головного мозга, сильно складчатая, что обеспечивает большую площадь поверхности, чем это возможно с гладкой корой. Оптические доли, расположенные в среднем мозге, у млекопитающих разделены на две части, в то время как у других позвоночных имеется одна неразделенная доля. Эвтериевые млекопитающие также обладают специализированной структурой, которая связывает два полушария головного мозга, называемой мозолистым телом.

Эволюция млекопитающих

Рисунок 2. Цинодонты, впервые появившиеся в позднепермский период 260 миллионов лет назад, считаются предками современных млекопитающих. (кредит: Нобу Тамура)

Цинодонты, впервые появившиеся в позднепермский период 260 миллионов лет назад, считаются предками современных млекопитающих. (кредит: Нобу Тамура)

Млекопитающие являются синапсидами, то есть имеют одно отверстие в черепе. Это единственные живые синапсиды, поскольку более ранние формы вымерли к юрскому периоду. Ранние синапсиды, не относящиеся к млекопитающим, можно разделить на две группы: пеликозавры и терапсиды. Предками млекопитающих считается группа терапсидов, называемая цинодонтами (рис. 2).

Ключевой характеристикой синапсид является эндотермия, а не экзотермия, наблюдаемая у большинства других позвоночных. Увеличение скорости метаболизма, необходимое для внутренней модификации температуры тела, шло рука об руку с изменениями в определенных скелетных структурах. Более поздние синапсиды, которые имели более развитые характеристики, уникальные для млекопитающих, обладают щеками для удерживания пищи и гетеродонтными зубами, которые специализируются на жевании, механическом разрушении пищи для ускорения пищеварения и высвобождении энергии, необходимой для производства тепла. Жевание также требует способности жевать и дышать одновременно, чему способствует наличие вторичного неба. Вторичное нёбо отделяет область рта, где происходит жевание, от области выше, где происходит дыхание, что позволяет дышать непрерывно во время жевания. Вторичное небо не встречается у пеликозавров, но присутствует у цинодонтов и млекопитающих. Челюстная кость также показывает изменения от ранних синапсидов к более поздним. Скуловая дуга, или скула, присутствует у млекопитающих и продвинутых терапсидов, таких как цинодонты, но отсутствует у пеликозавров. Наличие скуловой дуги предполагает наличие жевательной мышцы, закрывающей челюсть и выполняющей функцию жевания.

Жевание также требует способности жевать и дышать одновременно, чему способствует наличие вторичного неба. Вторичное нёбо отделяет область рта, где происходит жевание, от области выше, где происходит дыхание, что позволяет дышать непрерывно во время жевания. Вторичное небо не встречается у пеликозавров, но присутствует у цинодонтов и млекопитающих. Челюстная кость также показывает изменения от ранних синапсидов к более поздним. Скуловая дуга, или скула, присутствует у млекопитающих и продвинутых терапсидов, таких как цинодонты, но отсутствует у пеликозавров. Наличие скуловой дуги предполагает наличие жевательной мышцы, закрывающей челюсть и выполняющей функцию жевания.

В аппендикулярном скелете плечевой пояс терианских млекопитающих отличается от такового у других позвоночных тем, что он не имеет прокораковидной кости или межключичной кости, а лопатка является доминирующей костью.

Млекопитающие произошли от терапсидов в позднем триасовом периоде, поскольку самые ранние известные окаменелости млекопитающих относятся к раннему юрскому периоду, около 205 миллионов лет назад. Ранние млекопитающие были маленькими, размером с маленького грызуна. Млекопитающие впервые начали диверсифицироваться в мезозойскую эру, от юрского до мелового периодов, хотя большинство этих млекопитающих вымерло к концу мезозоя. В меловой период началась очередная радиация млекопитающих, которая продолжалась в течение кайнозойской эры, около 65 миллионов лет назад.

Ранние млекопитающие были маленькими, размером с маленького грызуна. Млекопитающие впервые начали диверсифицироваться в мезозойскую эру, от юрского до мелового периодов, хотя большинство этих млекопитающих вымерло к концу мезозоя. В меловой период началась очередная радиация млекопитающих, которая продолжалась в течение кайнозойской эры, около 65 миллионов лет назад.

Живые млекопитающие

Плацентарные или плацентарные млекопитающие вместе с сумчатыми составляют кладу терианских млекопитающих. Монотремы, или метатерии, образуют сестринскую кладу.

Существует три живых вида однопроходных : утконосы и два вида ехидн, или колючих муравьедов. Кожистоклювый утконос принадлежит к семейству Ornithorhynchidae («птичий клюв»), тогда как ехидны принадлежат к семейству Tachyglossidae («липкий язык») (рис. 3). Утконос и один вид ехидны обитают в Австралии, а другой вид ехидны — в Новой Гвинее. Однопроходные уникальны среди млекопитающих, поскольку они откладывают яйца, а не рожают живых детенышей. Скорлупа их яиц не похожа на твердую скорлупу птиц, а представляет собой кожистую оболочку, похожую на скорлупу яиц рептилий. Однопроходные не имеют зубов.

Скорлупа их яиц не похожа на твердую скорлупу птиц, а представляет собой кожистую оболочку, похожую на скорлупу яиц рептилий. Однопроходные не имеют зубов.

Рисунок 3. (а) Утконос, однопроходный, обладает кожистым клювом и откладывает яйца, а не рождает живых детенышей. (b) Ехидна – еще одна однопроходная. (кредит b: модификация работы Барри Томаса)

Рис. 4. Тасманский дьявол — один из нескольких сумчатых, обитающих в Австралии. (кредит: Уэйн Маклин)

Сумчатые обитают в основном в Австралии, хотя опоссумы встречаются и в Северной Америке. К австралийским сумчатым относятся кенгуру, коала, бандикут, тасманский дьявол (рис. 4) и несколько других видов. У большинства видов сумчатых есть сумка, в которой очень недоношенные детеныши живут после рождения, получают молоко и продолжают развиваться. Сумчатые отличаются от плацентарных менее сложной плацентарной связью: детеныши рождаются в очень раннем возрасте и захватывают сосок внутри сумки.

Eutherians — самые распространенные из млекопитающих, встречающиеся во всем мире. Плацентарных млекопитающих насчитывается от 18 до 20 отрядов. Некоторые примеры: Insectivora, пожиратели насекомых; Edentata, беззубые муравьеды; Rodentia, грызуны; Cetacea, водные млекопитающие, включая китов; Carnivora, плотоядные млекопитающие, включая собак, кошек и медведей; и приматы, включая людей. Плацентарных млекопитающих иногда называют плацентарными млекопитающими, потому что все виды обладают сложной плацентой, которая соединяет плод с матерью, обеспечивая обмен газами, жидкостью и питательными веществами. В то время как другие млекопитающие обладают менее сложной плацентой или ненадолго имеют плаценту, все плацентарные имеют сложную плаценту во время беременности.

Плацентарных млекопитающих насчитывается от 18 до 20 отрядов. Некоторые примеры: Insectivora, пожиратели насекомых; Edentata, беззубые муравьеды; Rodentia, грызуны; Cetacea, водные млекопитающие, включая китов; Carnivora, плотоядные млекопитающие, включая собак, кошек и медведей; и приматы, включая людей. Плацентарных млекопитающих иногда называют плацентарными млекопитающими, потому что все виды обладают сложной плацентой, которая соединяет плод с матерью, обеспечивая обмен газами, жидкостью и питательными веществами. В то время как другие млекопитающие обладают менее сложной плацентой или ненадолго имеют плаценту, все плацентарные имеют сложную плаценту во время беременности.

Резюме раздела

Млекопитающие в целом — это позвоночные, обладающие волосяным покровом и молочными железами. Кожный покров млекопитающих включает различные секреторные железы, в том числе сальные железы, эккринные железы, апокринные железы и молочные железы. Млекопитающие являются синапсидами, что означает, что у них есть одно отверстие в черепе.

Млекопитающие, в отличие от других позвоночных, имеют защитный волосяной покров. У одних видов он представлен густым тёплым мехом, у других — иглами или щетиной.

Млекопитающие, в отличие от других позвоночных, имеют защитный волосяной покров. У одних видов он представлен густым тёплым мехом, у других — иглами или щетиной.

Leave A Comment