Уровни организации живой природы — что это, определение и ответ

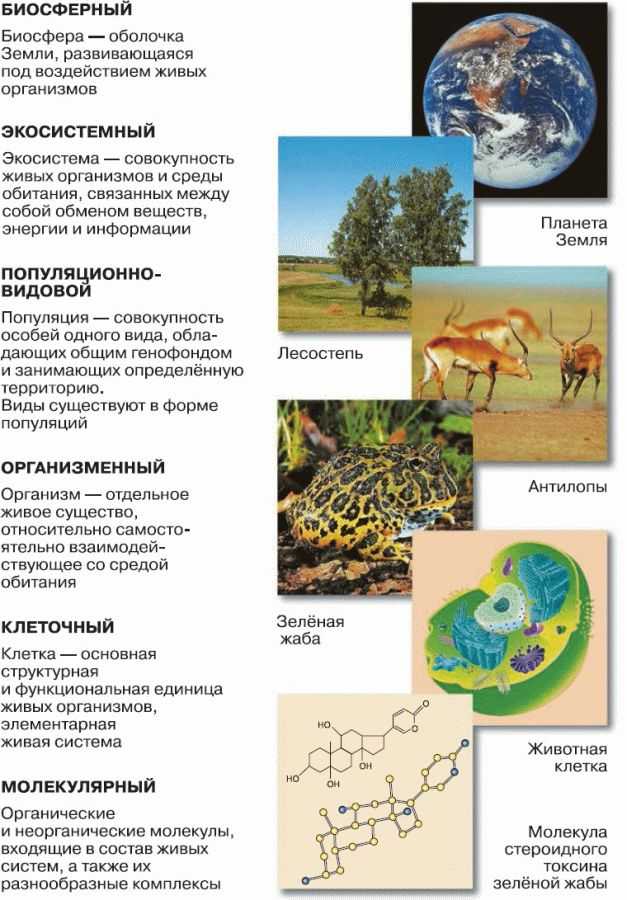

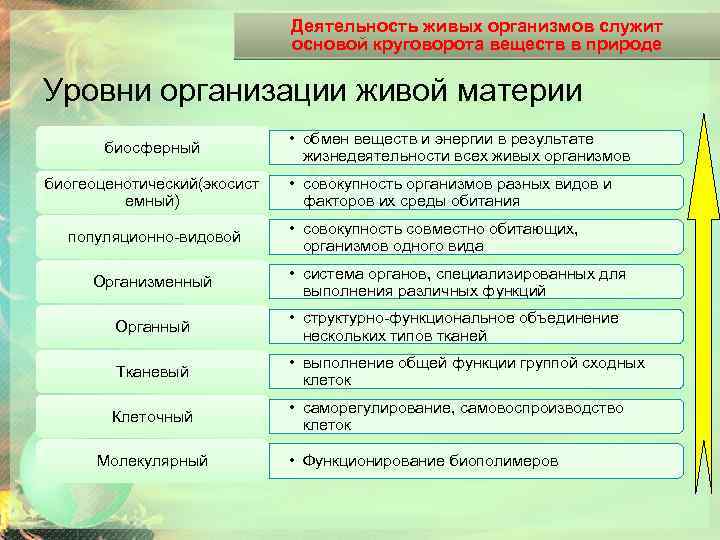

Основные уровни организации живой природы:

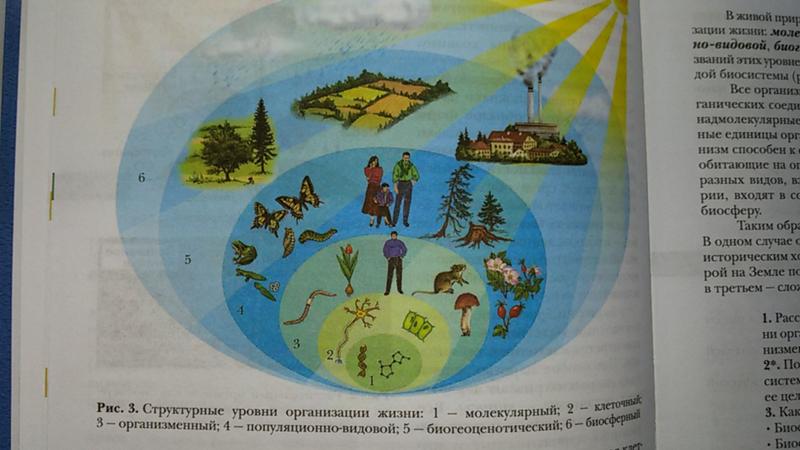

Уровни организации живых систем отражают соподчиненность, иерархичность структурной организации жизни; отличаются друг от друга сложностью организации системы (клетка устроена проще по сравнению с многоклеточным организмом или популяцией).

Уровень жизни – это форма и способ ее существования.

Выделяют следующие уровни организации:

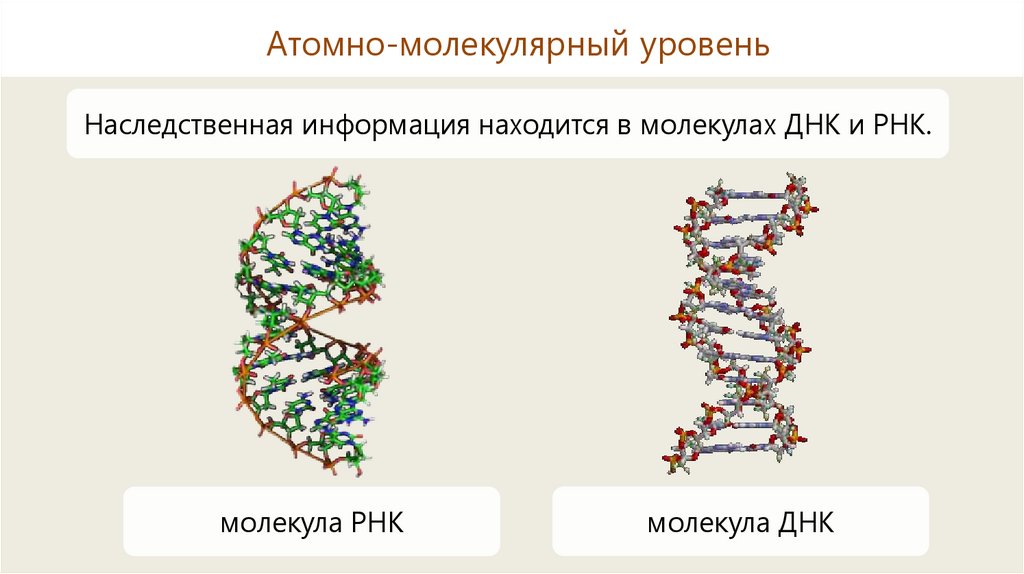

1. Молекулярно-генетический.

Биологическая система: Молекула

Компоненты, образующие систему: Отдельные биополимеры (ДНК, РНК, белки, углеводы и др.)

Примеры: на этом уровне жизни рассматриваются явления, связанные с изменениями (генными мутациями) и воспроизведением генетического материала, обменом веществ.

2. Клеточный.

Биологическая система: Клетка

Компоненты, образующие систему: Комплексы молекул химических соединений и органоиды клетки.

Примеры: Процессы, проходящие в клетке и в органоидах клетки. Синтез специфических органических веществ; регуляция химических реакций; деление клеток; вовлечение химических элементов Земли и энергии Солнца в биосистемы. Также на данном уровне идет деление всех клеток на про- и эукариот.

3. Тканевый.

Биологическая система: Ткань – совокупность клеток и межклеточного вещества сходных по строению, функциям и происхождению.

Компоненты, образующие систему: Клетки и межклеточное вещество.

Примеры: Обмен веществ, раздражимость.

4. Органный.

Биологическая система: Орган

Компоненты, образующие систему: Ткани разных типов

Примеры: Пищеварение, газообмен, транспорт веществ, движение и др.

Важно! На экзамене может встретиться органно-тканевый уровень

5. Организменный.

Биологическая система: Организм

Компоненты, образующие систему: Системы органов

Примеры: Обмен веществ, раздражимость, размножение, онтогенез. Нервно-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. Обеспечение гармоничного соответствия организма его среде обитания. На этом уровне идет деление живой природы на царства.

Выделяют 4 царства живой природы:

1) Царство Бактерии

2) Царство Грибы

3) Царство Растения

4) Царство Животные

6. Популяционно-видовой.

Биологическая система: Популяция

Компоненты, образующие систему: Группы родственных особей, объединенных определенным генофондом и специфическим взаимодействием с окружающей средой

Примеры: Взаимодействие между особями и популяциями одноговида. Генетическая разнородность, накопление элементарных эволюционных преобразований, выработка адаптации к меняющимся условиям среды. Процессы микроэволюции.

Генетическая разнородность, накопление элементарных эволюционных преобразований, выработка адаптации к меняющимся условиям среды. Процессы микроэволюции.

Важно! Популяция – группа особей одного вида, обитающие длительно на определенной территории, свободно скрещивающиеся между собой.

Из определения можно сделать вывод, что несколько популяций могут принадлежать к одному виду, а значит при выделении отдельно «популяционного» и «видового» уровней популяционный является более маленьким и является частью видового.

На экзамене могут встретиться отдельно популяционный и видовой уровни.

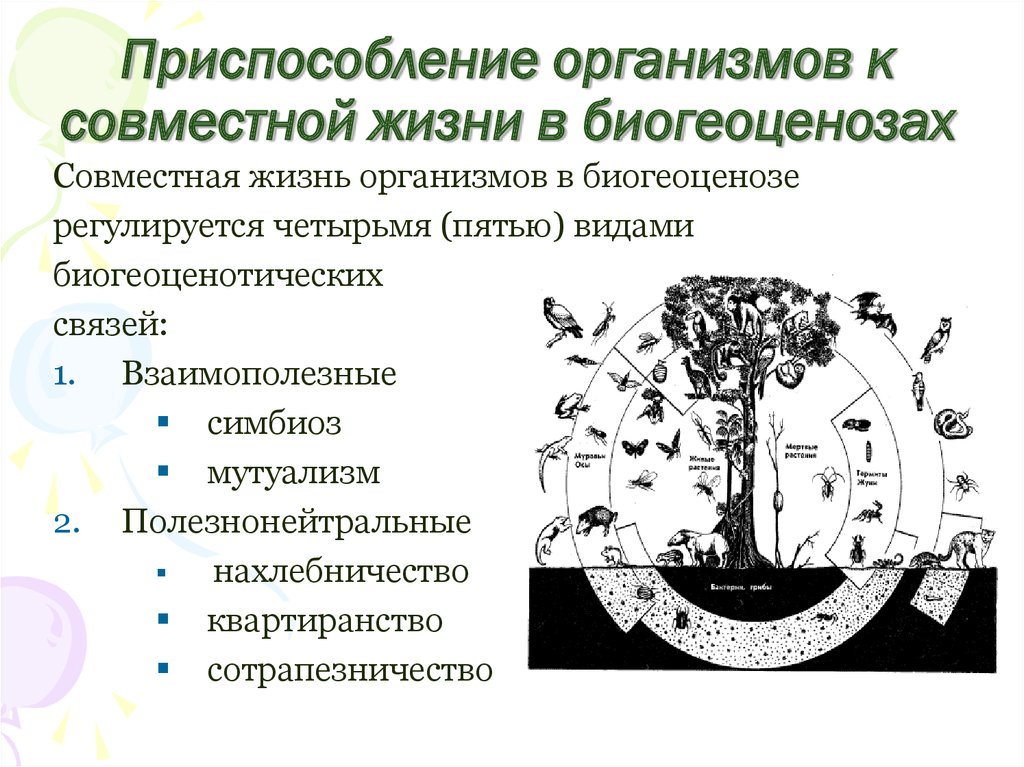

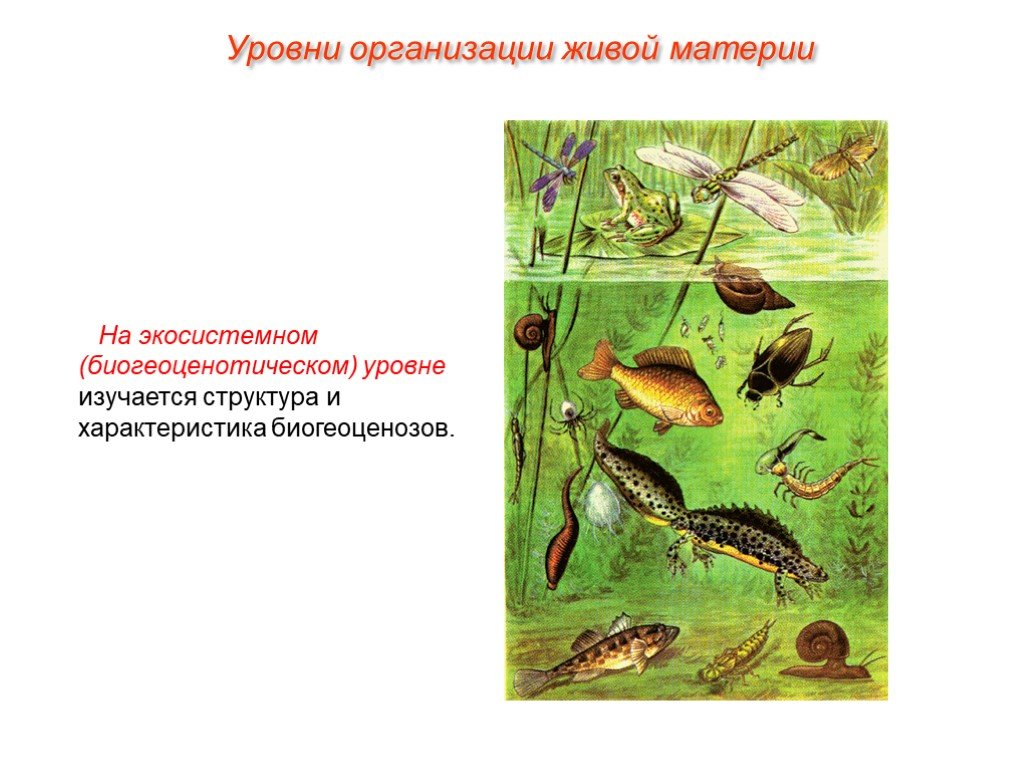

7. Биоценотический (биогеоценотический, экосистемный)

Биологическая система: Биогеоценоз (Экосистема)

Компоненты, образующие систему: Популяции разных видов и факторы среды, пространство с комплексом условий среды обитания или совокупность биотопа (неживой природы) и биоценоза

Примеры: Биологический круговорот веществ и поток энергии, поддерживающие жизнь, подвижное равновесие между живым населением и факторами неживой природы, обеспечение живого населения условиями обитания и ресурсами. Взаимодействие между особями разных видов. Хищничество, паразитизм, симбиоз, конкуренция.

Взаимодействие между особями разных видов. Хищничество, паразитизм, симбиоз, конкуренция.

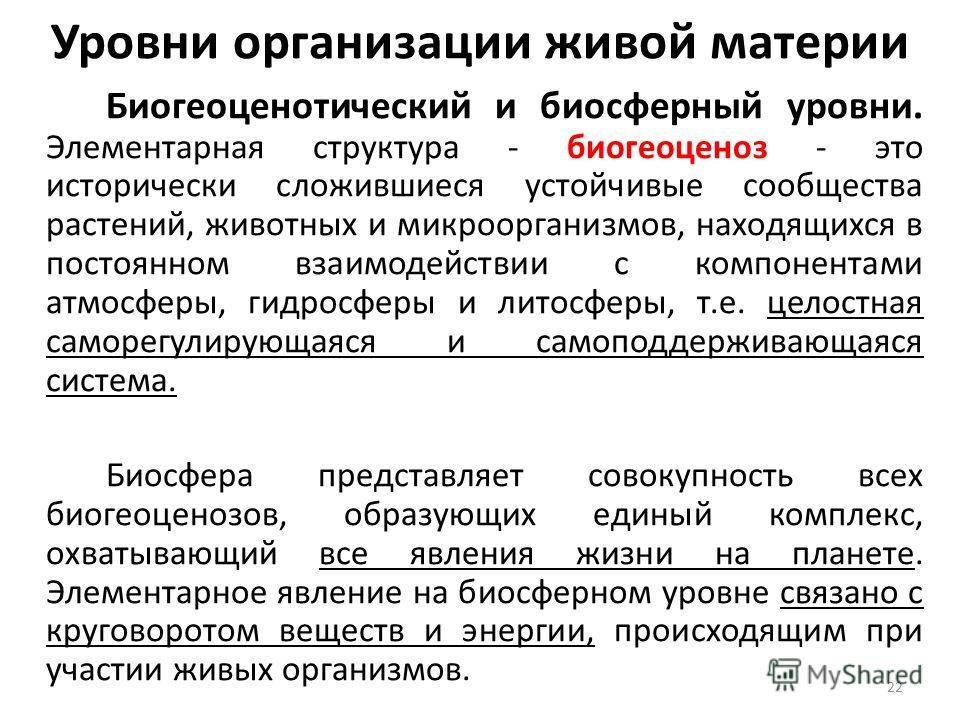

8. Биосферный.

Биологическая система: Биосфера

Компоненты, образующие систему: Биогеоценозы и антропогенное воздействие

Примеры: Активное взаимодействие живого и неживого (косного) вещества планеты, биологический глобальный круговорот, активное биогеохимическое участие человека во всех процессах биосферы (антропогенные факторы).

Уровни организации жизни — Электронный учебник по биологии

Все живые организмы в природе состоят из одинаковых уровней организации, это общая для всех живых организмов характерная биологическая закономерность.

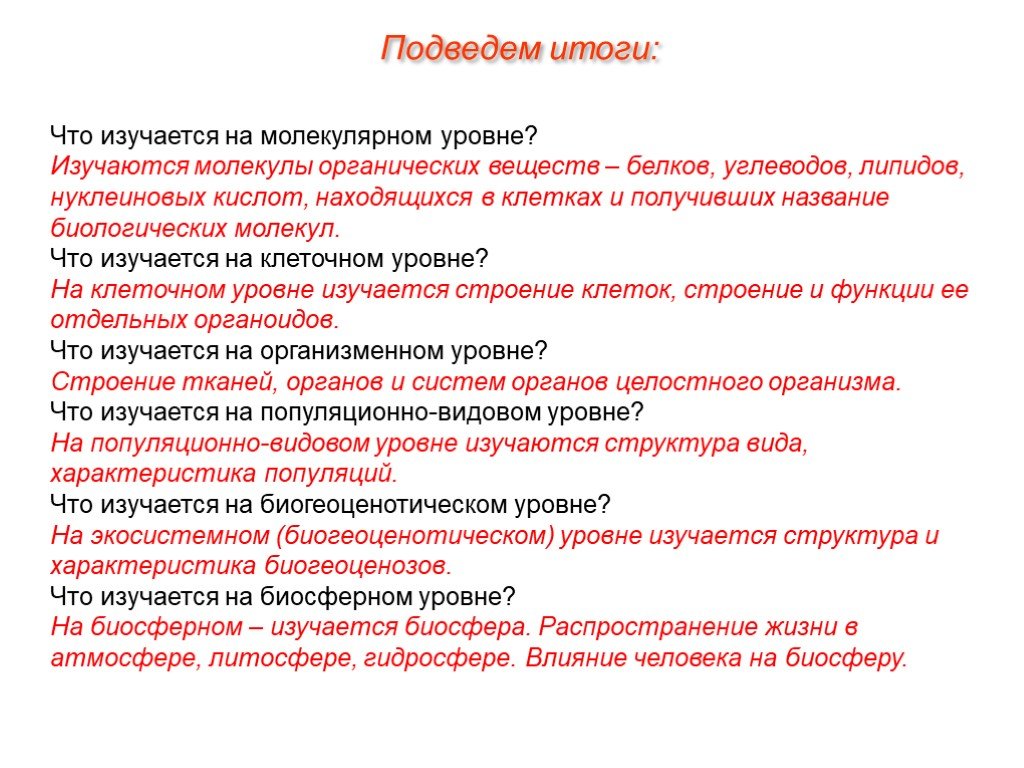

Выделяют следующие уровни организации живых организмов — молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный.

Рис. 1. Молекулярно-генетический уровень

1. Молекулярно-генетический уровень. Это наиболее элементарный характерный для жизни уровень (рис. 1). Как бы сложно или просто ни было строение любого живого организма, они все состоят из одинаковых молекулярных соединений. Примером этого являются нуклеиновые кислоты, белки, углеводы и другие сложные молекулярные комплексы органических и неорганических веществ. Их называют иногда биологическими макро- молекулярными веществами. На молекулярном уровне происходят различные процессы жизнедеятельности живых организмов: обмен веществ, превращение энергии. С помощью молекулярного уровня осуществляется передача наследственной информации, образуются отдельные органоиды и происходят другие процессы.

Молекулярно-генетический уровень. Это наиболее элементарный характерный для жизни уровень (рис. 1). Как бы сложно или просто ни было строение любого живого организма, они все состоят из одинаковых молекулярных соединений. Примером этого являются нуклеиновые кислоты, белки, углеводы и другие сложные молекулярные комплексы органических и неорганических веществ. Их называют иногда биологическими макро- молекулярными веществами. На молекулярном уровне происходят различные процессы жизнедеятельности живых организмов: обмен веществ, превращение энергии. С помощью молекулярного уровня осуществляется передача наследственной информации, образуются отдельные органоиды и происходят другие процессы.

Рис. 2. Клеточный уровень

2. Клеточныйуровенъ. Клетка является структурной и функциональной единицей всех живых организмов на Земле (рис. 2). Отдельные органоиды в составе клетки имеют характерное строение и выполняют определенную функцию. Функции отдельных органоидов в клетке взаимосвязаны и выполняют единые процессы жизнедеятельности. У одноклеточных организмов (одноклеточные водоросли и простейшие) все жизненные процессы проходят в одной клетке, и одна клетка существует как отдельный организм. Вспомните одноклеточные водоросли, хламидомонады, хлореллу и простейших животных — амебу, инфузорию и др. У многоклеточных организмов одна клетка не может существовать как отдельный организм, но она является элементарной структурной единицей организма.

У одноклеточных организмов (одноклеточные водоросли и простейшие) все жизненные процессы проходят в одной клетке, и одна клетка существует как отдельный организм. Вспомните одноклеточные водоросли, хламидомонады, хлореллу и простейших животных — амебу, инфузорию и др. У многоклеточных организмов одна клетка не может существовать как отдельный организм, но она является элементарной структурной единицей организма.

Рис. 3. Тканевый уровень

3. Тканевый уровень. Совокупность сходных по происхождению, строению и функциям клеток и межклеточных веществ образует ткань. Тканевый уровень характерен только для многоклеточных организмов. Также отдельные ткани не являются самостоятельным целостным организмом (рис. 3). Например, тела животных и человека состоят из четырех различных тканей (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). Растительные ткани называются: образовательная, покровная, опорная, проводящая и выделительная. Вспомните строение и функции отдельных тканей.

Рис. 4. Органный уровень

4. Органный уровень. У многоклеточных организмов объединение нескольких одинаковых тканей, сходных по строению, происхождению и функциям, образует органный уровень (рис. 4). В составе каждого органа встречается несколько тканей, но среди них одна наиболее значительная. Отдельный орган не может существовать как целостный организм. Несколько органов, сходных по строению и функциям, объединяясь, составляют систему органов, например пищеварения, дыхания, кровообращения и т. д.

Рис. 5. Организменный уровень

5. Организменный уровень. Растения (хламидомонада, хлорелла) и животные (амеба, инфузория и т. д.), тела которых состоят из одной клетки, представляют собой самостоятельный организм (рис. 5). А отдельная особь многоклеточных организмов считается как отдельный организм. В каждом отдельном организме происходят все жизненные процессы, характерные для всех живых организмов, — питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, размножение и т. д. Каждый самостоятельный организм оставляет после себя потомство. У многоклеточных организмов клетки, ткани, органы и системы органов не являются отдельным организмом. Только целостная система органов, специализированно выполняющих различные функции, образует отдельный самостоятельный организм. Развитие организма, начиная с оплодотворения и до конца жизни, занимает определенный промежуток времени. Такое индивидуальное развитие каждого организма называется онтогенезом. Организм может существовать в тесной взаимосвязи с окружающей средой.

д. Каждый самостоятельный организм оставляет после себя потомство. У многоклеточных организмов клетки, ткани, органы и системы органов не являются отдельным организмом. Только целостная система органов, специализированно выполняющих различные функции, образует отдельный самостоятельный организм. Развитие организма, начиная с оплодотворения и до конца жизни, занимает определенный промежуток времени. Такое индивидуальное развитие каждого организма называется онтогенезом. Организм может существовать в тесной взаимосвязи с окружающей средой.

Рис. 6. Популяционно-видовой уровень

6. Популяционно-видовой уровень. Совокупность особей одного вида или группы, которая длительно существует в определенной части ареала относительно обособленно от других совокупностей того же вида, составляет популяцию. На популяционном уровне осуществляются простейшие эволюционные преобразования, что способствует постепенному появлению нового вида (рис. 6).

Рис. 7 Биогеоценотический уровень

7 Биогеоценотический уровень

7. Биогеоценотический уровень. Совокупность организмов разных видов и различной сложности организации, приспособленных к одинаковым условиям природной среды, называется биогеоценозом, или природным сообществом. В состав биогеоценоза входят многочисленные виды живых организмов и условия природной среды. В природных биогеоценозах накапливается энергия и передается от одного организма к другому. Биогеоценоз включает неорганические, органические соединения и живые организмы (рис. 7).

Рис. 8. Биосферный уровень

8. Биосферный уровень. Совокупность всех живых организмов на нашей планете и общей природной среды их обитания составляет биосферный уровень (рис. 8). На биосферном уровне современная биология решает глобальные проблемы, например определение интенсивности образования свободного кислорода растительным покровом Земли или изменения концентрации углекислого газа в атмосфере, связанные с деятельностью человека. Главную роль в биосферном уровне выполняют «живые вещества», т. е. совокупность живых организмов, населяющих Землю. Также в биосферном уровне имеют значение «биокосные вещества», образовавшиеся в результате жизнедеятельности живых организмов и «косных» веществ (т. е. условий окружающей среды). На биосферном уровне происходит круговорот веществ и энергии на Земле с участием всех живых организмов биосферы.

Главную роль в биосферном уровне выполняют «живые вещества», т. е. совокупность живых организмов, населяющих Землю. Также в биосферном уровне имеют значение «биокосные вещества», образовавшиеся в результате жизнедеятельности живых организмов и «косных» веществ (т. е. условий окружающей среды). На биосферном уровне происходит круговорот веществ и энергии на Земле с участием всех живых организмов биосферы.

Уровни организации жизни. Популяция. Биогеоценоз. Биосфера.

- В настоящее время выделяют несколько уровней организации живых организмов: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный.

- На популяционно-видовом уровне осуществляются элементарные эволюционные преобразования.

- Клетка — самая элементарная структурная и функциональная единица всех живых организмов.

- Совокупность сходных по происхождению, строению и функциям клеток и межклеточных веществ образует ткань.

- Совокупность всех живых организмов на планете и общей природной среды их обитания составляет биосферный уровень.

- Назовите по порядку уровни организации жизни.

- Что такое ткань?

- Из каких основных частей состоит клетка?

- Для каких организмов характерен тканевый уровень?

- Дайте характеристику органного уровня.

- Что такое популяция?

- Дайте характеристику организменному уровню.

- Назовите особенности биогеоценотического уровня.

- Приведите примеры взаимосвязанности уровней организованности жизни.

Заполните таблицу, показывающую структурные особенности каждого уровня организации:

| Порядковый номер | Уровни организации | Особенности |

|

|

|

уровень, организм, живые, процессы, многоклеточные, совокупность, вещества, отдельный, орган, состоят, ткань, образует, среда, существовать, строение, происходят, природа

Биогеоценотический контроль естественного отбора и скорости эволюции.

К 150-летию первой публикации «Происхождения видов…» Ч. Дарвин

К 150-летию первой публикации «Происхождения видов…» Ч. ДарвинАккерман, П.А. и Ивана, Г.К., «Физиологические и клеточные стрессовые реакции радужной форели на вирибиоз», J. Aquatic Animal Health 12 (2), 173–180 (2001).

Артикул Google Scholar

Агаджанян А.К., «Отряд хоботных: некоторые аспекты истории», в Экологические трансформации в эволюции биосферы. Вып. 6 . М.: Палеонтологический институт РАН, 2004. С. 97–109.

Google Scholar

Андреев Н.И. Гидрофауна Аральского моря в условиях экологического кризиса . Омск, 1999.

Андреева С.И. Современные Cerastoderma (Bivalvia, Cardiidae) Аральского моря (Омск, 2000).

Андреева С. И., Андреев Н.

Бэнкс, П.Б., «Чувствительное к хищникам группирование и использование среды обитания восточно-серыми кенгуру: полевой эксперимент», Anim. Поведение 61 (5), 1013–1021 (2001).

Артикул Google Scholar

Бегон, М., Харпер, Дж. Л., и Таунсенд, К. Р., Экология. Индивиды, популяции и сообщества . Оксфорд: Мир, 1989. М.: Мир, 1989.

Google Scholar

Карбоне, К., Дю Туа, Дж. Т., и Гордон, И. Дж., «Успех кормления африканских диких собак: влияет ли клептопаразитизм пятнистых гиен на размер охотничьей группы?» Дж. Аним. Экол. 66 (3), 318–326 (1997).

Артикул Google Scholar

«>Чабовский А.В.,

Google Scholar

Чернавский Ф.Б. . Популяционные циклы леммингов Арктики: эколого-эндокринные аспекты . М.: Наука, 1982. 200 с.

Google Scholar

Чернов Ю.И. Природное районирование и животный мир суши . М.: Мысль, 1975.

Google Scholar

Чернов Ю.И. Биологические предпосылки изучения арктической биоты организмами различных таксонов // Сб.

Google Scholar

Чернов Ю.И., Экология и биогеография (КМК Пресс, М., 2008).

Google Scholar

Читти, Д., «Популяционные процессы у полевки и их отношение к общей теории», Канада. Дж. Зул. 38 (1), 99–113 (1960).

Артикул Google Scholar

Кристиан, Дж. Дж., «Популяционные циклы надпочечниково-гипофизарной системы у млекопитающих», J. Mammal. 3 (3), 241–259 (1950).

Google Scholar

Коннел, Дж. Х., «Разнообразие и коэволюция конкурентов или дух конкуренции в прошлом», Oicos 35 , 131–138 (1980).

Google Scholar

«>Крил, С., Винни, Дж., Максвелл, Б., и др., «Выбор альтернативной среды обитания лося как реакция волков на борьбу с хищниками», Экология 96 (12), 3387–3397.

Калли, Дж. Ф. и Уильямс, Э. С., «Внутривидовое сравнение лесной чумы у луговых собачек», J. Mammal. 82 (4), 894–905 (2001).

Артикул Google Scholar

Дегтярев В.Г. Водно-болотные птицы криоаридных равнин . Новосибирск: Наука, 2007.

Google Scholar

Длусский Г.М. Муравьи пустыни . М.: Наука, 1981.

Google Scholar

«>Дюран, С.М., «Конкуренция, убежища и сосуществование: пример плотоядных животных Серенгети», J. Animal Ecol. 67 (3), 370–396 (1998).

Артикул Google Scholar

Фаддеева Т.В. Мелкие млекопитающие Урала Пермского края в позднем плейстоцене и голоцене // Сб.0013 Четвертичная палеозоология Урала . Екатеринбург: УрГУ, 2003. С. 133–146.

Google Scholar

Филонов К.П. Копытные и крупные хищники на ООПТ . М.: Наука, 1989.

Google Scholar

Фишхофф, И.Р., Сандересан, С.Р., Кордингли, Дж., и Рубинштейн, Д.И., «Использование среды обитания и перемещения равнинной зебры ( Equus burchelli ) в ответ на нападение хищников со стороны львов», Behav.

Артикул Google Scholar

Фолконер Д.С. Вводный курс генетики количественных признаков . М.: Агропромиздат, 1985.

Google Scholar

Формозов А.Н. Наблюдения за внутривидовой борьбой за существование у позвоночных // С. 9.0013 Внутривидовая борьба у животных и растений . М.: МГУ, 1947. С. 15–32.

Google Scholar

Джинджерич, П.Д., «Палеонтология и эволюция: закономерности эволюции на уровне видов у ранних третичных млекопитающих», Амер. J. Sci. 276 , 1–28 (1976).

Google Scholar

Гуртовая Е.Н. Об агрессивных взаимодействиях малого лебедя и других видов плавающих птиц в период размножения // Казарка. 2000.

№ 6. С. 171–175.

№ 6. С. 171–175.Хэдсон, П.Дж., Добсон, А.П., и Ньюборн, Д., «Делают ли паразиты добычу уязвимой для хищников – рябчиков и паразитов», J. Anim. Экол.

Артикул Google Scholar

Хассерман, Дж. С., Мюррей, Д. Л., Пауэр, Г., и др., «Оценка моделей дифференциального выбора добычи между двумя симпатрическими крупными хищниками», Oicos 101 (3), 591–601 (2003).

Google Scholar

Ходжес, К.Э., Бунстра, Р., и Кребс, Дж., «Массовая гибель зайцев-беляков зимой на Юконе: голод, стресс, адаптация или артефакт?» Дж. Аним. Экол. 75 (1), 1–13 (2006).

Артикул пабмед Google Scholar

Ходжес, К.Е. и Синклер, А.Р., «Риск хищничества заставляет зайцев-беляков изменять свой рацион?» Канада.

Артикул Google Scholar

Ивантер Э.В. . Территориальная экология землероек (Insectivora, Sorex) . Петрозаводск, 2001. 144 с.

Джоли, Д.О. и Мессье, Ф., «Распространение Echinococcus granulosus у лосей: доказательства индуцированной паразитами уязвимости перед хищничеством волков», Oecologia 14 (4), 586–590 (2004).

Артикул Google Scholar

Кискер, Дж. М., Шелли, Д. К., Бирд, К. Х., и Прейссер, Э., «Поведенческое снижение риска заражения», Proc. Нац. акад. науч. США 96 (16), 9165–9168 (1999).

Артикул Google Scholar

Киссуи, Б.М. и Пакер, К., «Популяция хищника сверху вниз: львы в кратере Нгоронгоро», Proc. Рой. соц.

Лондон сер. B 271 , 1867–1874 (2004 г.).

Лондон сер. B 271 , 1867–1874 (2004 г.).Артикул Google Scholar

Косинцев П.А. Крупные млекопитающие Урала в плейстоцене и голоцене // Четвертичная палеозоология Урала . Екатеринбург: УрГУ, 2003. С. 55–72.

Google Scholar

Красилов В.А. Эволюция и биостратиграфия (М.: Наука, 1977).

Google Scholar

Краснов Б.Р. и Хохлова И.С. Пространственно-этологическая структура групп // Домовая мышь . М.: Наука, 1994. С. 188–214.

Google Scholar

Кребс, С.Дж., «Обзор гипотезы Читти о регулировании населения», Канада. Дж. Зул. 56 , 2463–2480 (1978).

Артикул Google Scholar

«>Кучерук В.В., Избранные труды по природно-очаговым болезням . М.: Русаки, 2006.

Google Scholar

Лак, А., Экологическая изоляция у птиц (Blackwell Sci. Publ., Oxford, 1971).

Google Scholar

Li, W-H., Molecular Evolution (Sinauer Assoc., Sunderlend, 1997).

Google Scholar

Литвинов Ю.Н. Сообщества и популяции мелких млекопитающих в экосистемах Сибири . Новосибирск: Церис, 2001.

Google Scholar

«>Longland, WS, «Риск хищничества и потребления пищи чернохвостыми зайцами», J. Range Manag. 44 (5), 447–450 (1991).

Артикул Google Scholar

Лопатин А.В., «Происхождение семейства Soricidae (Mammalia): ископаемые данные», в Эволюция биосферы и биоразнообразия . М.: КМК Пресс, 2006. С. 233–245.

Google Scholar

Мак В.В., Панов В.В., Добротворский М.К., Мошкин М.П. Коррелированная изменчивость иммунореактивности и агрессивности у самцов красной полевки ( Apodemus agrestis ) // Зоол. ж. 81 (10), 1260–1264 (2002).

Google Scholar

«>Мамина В.П. Жигальский В.А. Оценка оплодотворяющей способности спермы на разных фазах динамики численности рыжей полевки // Успехи совр. биол. 126 (4), 413–420 (2006).

Google Scholar

Матюшкин Е.Н. Охота желтозобой куницы на кабаргу на Сихотэ-Алине // Избранные труды Е.Н. Матюшкин . М.: КМК Пресс, 2005. С. 441–453.

Google Scholar

McEven, B.S., Biron, C.A., Brunson, K.W., et al., «Роль адренокортикоидов как модуляторов иммунной функции в здоровье», Brain Res. Ред. 23 , 79–133 (1997).

Артикул Google Scholar

«>Мерила, Дж., Шелдон, Б.К., и Круук, Л.Е.Б., «Объяснение стазиса: микроэволюционные исследования в природных популяциях», Genetica 112–113 , 199–222 (2001).

Артикул пабмед Google Scholar

Миллан Дж., Гортазар К., Туццани П. и Буэнестадо Э., «Повышают ли гельминты уязвимость выпущенных фазанов к нападению лис?» Дж. Гельминтол. 76 (3), 225–229 (2002).

Артикул КАС Google Scholar

Миллер, М. В. и Коннер, М. М., «Эпидемиология хронического истощения у оленей-мулов на свободном выгуле: пространственное, временное и демографическое влияние на наблюдаемые закономерности распространенности», J.

Wildl. Болезни 41 (2), 275–290 (2005).

Wildl. Болезни 41 (2), 275–290 (2005).Google Scholar

Моллер, А. П. и Эрритсо, Дж., «Хищничество против птиц с низкой иммунокомпетентностью», Oecologia 122 (4), 500–504 (2000).

Артикул Google Scholar

Морозов С.Н. Птицы городского лесопарка как объекты синэкологических исследований. Действительно ли происходит обеднение видов и компенсация плотности?» в Виды и сообщества в экстремальных условиях (КМК-Пенсофт, Москва-София, 2009), стр. 429–480.

Google Scholar

Наджафсаде М.Н. и Хейман, Е.Н., «Добыча обезьян Red Titi, Callicebus cupreus в сравнении с симпатрическими тамаринами, Sanguinus mystax и Sanguinus fuscicollis », Amer. Дж. Физ. Антроп. 135 (1), 56–63 (2008).

Артикул Google Scholar

«>Паевский В.А. Демографическая структура и динамика численности певчих птиц . М.: КМК Пресс, 2008.

Google Scholar

Паттерсон, Б.Р. и Мессье, Ф., «Факторы, влияющие на уровень гибели белохвостых оленей койотами в Восточной Канаде», J. Wildlife Manag. 64 (3), 721–732 (2000).

Артикул Google Scholar

Пульма Л., Бежа П., Паис М. и Да Фонсека Л.К., «Почему хищники поедают домашнюю добычу? Дело об орлах и голубях Бонелли», J. Appl. Экол. 43 (6), 1075–1086 (2006).

Артикул Google Scholar

«>Рогов В.Г., Динамика численности и демографические показатели водяной полевки (Arvicola terrestris) в подтаежной зоне Западной Сибири , кандидат биологических наук (Новосибирск, 1999).

Ройтман В.А. Паразитизм как форма симбиотических отношений . М.: КМК Пресс, 2008. 200 с.

Google Scholar

Санд Х., Викерос С., Вабаккен П. и Либерг О., «Влияние размера охотничьей группы, глубины снега и возраста на успех волков, охотящихся на лося», Anim. Поведение 72 (4), 781–789 (2006).

Артикул Google Scholar

Сандерс Г., Бергхаут М., Кей Б. и др., «Питание лисиц ( Vulpes vulpes ) в Юго-Восточной Австралии и потенциальные последствия геморрагических заболеваний кроликов», Wildlife Res.

31 (1), 13–18 (2004).

31 (1), 13–18 (2004).Артикул Google Scholar

Шмальхаузен И.И., Факторы эволюции: теория стабилизирующего отбора , 2-е изд. (Наука, М., 1968).

Google Scholar

Северцов А.С. Факторы, лимитирующие адаптивную зону амфибий // Журн. общ. биол. 39 (1), 66–75 (1978).

Google Scholar

Северцов А.С., Эволюционный застой и микроэволюция (КМК Пресс, М., 2008).

Google Scholar

Северцов С.А. Популяционная динамика и адаптивная эволюция животных . М.: Изд-во АН СССР, 1941.

Google Scholar

Северцов С.А., Проблемы экологии животных . М.

: АН СССР, 1951.

: АН СССР, 1951.Google Scholar

Шилов И.А. Экофизиологические основы популяционных отношений животных . М.: МГУ, 1977.

Google Scholar

Шилов И.А. Экология . М.: Высшая школа, 1997.

Google Scholar

Шилова С.А. Экология популяций как основа управления мелкими млекопитающими . М.: Наука, 1993.

Google Scholar

Сингер, Ф.С., Хартинг, А., Саймондс, К.К., и Когерон, М.Б., «Зависимость от плотности, компенсация и воздействие окружающей среды на смертность лосят в Йеллоустонском национальном парке», J. Wildlife Manag. 61 (1), 12–25 (1997).

Артикул Google Scholar

«>Sinclair, A.R.E. и Арсезе, П., «Популяционные последствия чувствительного к хищникам кормодобывания серенгети гну», Ecology 76 (3), 882–891 (1995).

Артикул Google Scholar

Сметана Н.М., Экология врановых в Наурзумском заповеднике , кандидат биологических наук (Кишинев, 1979).

Google Scholar

Соколов В.Е., Северцов А.С., Шубкина А.В. Модель избирательного воздействия хищников: отлов сайгаков русскими волкодавами // Зоол. ж. 69 (10), 117–125 (1990).

Google Scholar

Сукачев В.Н., Раст.

сообщества. Введение в фитоценологию . М.: Книга, 1928.

сообщества. Введение в фитоценологию . М.: Книга, 1928.Google Scholar

Сыроечковский Е.В., Баранюк В.В., Литвин К.Е. Показатели репродуктивного успеха белых гусей ( Anser cerulescens ) на острове Врангеля // Зоол. ж. 75 (10), 1541–1550 (1996).

Google Scholar

Амурский тигр в России: Библиография 1925–1997 гг. , Под ред. Э.Н. Матюшкин. М., 1998.

Царев С.А. Кабан, его социальное и территориальное поведение (Охотничьи животные России, вып. 3) . М., 2000.

Туннерфельдт М., Эльмхаген Б. и Андербиорн А., «Исключение из-за вмешательства в конкуренцию? Отношения между рыжими и песцами», Экология 132 , 213–220 (2002).

Артикул Google Scholar

«>Уоддингтон, CH, Стратегия генов: обсуждение некоторых аспектов теоретической биологии (Аллен и Анвин, Лондон, 1957).

Google Scholar

Уиллис К. и Пулен Р., «Предпочтение самками крыс запаху непаразитированных самцов: запах хороших генов?» Фолиа Паразитол. 47 (1), 6–10 (2000).

КАС пабмед Google Scholar

Винн-Эдвардс, В.Э., Рассеяние животных по отношению к социальному поведению (Оливер и Бойд, Эдинбург, 1962).

Google Scholar

Кассини, М. Н., «Добыча пищи в условиях риска хищников у дикой морской свинки Cavia aperea », Oicos 62 (1), 20–24 (1991).

Google Scholar

Крил, С. и Крил, Н.Х., «Общая охота и размер стаи африканских диких собак

Артикул Google Scholar

Добжанский, Т., Генетика эволюционного процесса (Colum. Univ. Press, NY, 1970).

Google Scholar

Крамм, К.Е., Коннер, М.М., и Миллер, М.В., «Относительная уязвимость оленей-мулов, инфицированных хронической истощающей болезнью, к столкновениям транспортных средств», J. Wildl. Болезни 41 (3), 503–511 (2005).

Google Scholar

Лобков В.А. Динамика численности и половая структура пятнистого суслика ( Citellus suslicus ) весной // Зоол. ж. 70 (10), 114–122 (1991).

Google Scholar

Максимов А.А. Многолетние колебания численности животных: причины и прогноз . Новосибирск: Наука, 1984.

Google Scholar

Меллер, Ф., «Модели популяции копытных с хищничеством — пример североамериканского лося», Ecology 75 (2), 478–489 (1994).

Артикул Google Scholar

Наумов Н.П. Биологические сигнальные поля и их значение для животных // Журн. общ. биол. 34 (6), 808–817 (1973).

КАС пабмед Google Scholar

Расницын А.П. Темп и теория эволюции // Эволюция и биоценотические кризисы . М.: Наука, 1987. С. 46–76.

Google Scholar

Симпсон Г.Г. Tempo and Mode in Evolution (Columbia Univ. Press, New York, 1944; Гос. изд. Иностр. лит., М., 1948).

Google Scholar

Вислобокова Н.А. Историческое развитие парнокопытных млекопитающих (Artiodactyla) Северной Евразии и этапы эволюции их сообществ в кайнозое // Эволюция биосферы и биоразнообразия . М.: КМК Пресс, 2006. ), стр. 416–438.

Google Scholar

№ 6. С. 171–175.

№ 6. С. 171–175.

Лондон сер. B 271 , 1867–1874 (2004 г.).

Лондон сер. B 271 , 1867–1874 (2004 г.). Wildl. Болезни 41 (2), 275–290 (2005).

Wildl. Болезни 41 (2), 275–290 (2005). 31 (1), 13–18 (2004).

31 (1), 13–18 (2004). : АН СССР, 1951.

: АН СССР, 1951. сообщества. Введение в фитоценологию . М.: Книга, 1928.

сообщества. Введение в фитоценологию . М.: Книга, 1928.

Leave A Comment