неразрывный симбиоз? — Россия в глобальной политике

Политика и религия всегда были взаимосвязаны. Однако характер взаимосвязи менялся. Если до XVII века религия была одним из важнейших факторов, определявших структуру политической власти, а также вопросы войны и мира, то, как пишет Джеффри Хайнс, «вслед за Вестфальским миром 1648 г. и последующим развитием централизованных государств сначала в Западной Европе, а затем через европейскую колонизацию и в остальных частях света политическая значимость религии как во внутренней, так и во внешней политике существенно снизилась».

Это снижение не привело к тому, что политика и религия перестали соприкасаться. Они пересекались, однако связь стала считаться односторонней – именно политика, наряду с экономикой и прочими «серьезными» сферами, оказывала влияние на религию. Последняя, в свою очередь, могла выступать лишь в качестве объекта различных манипуляций – например, инструментализации государством для решения тех или иных внутри- или внешнеполитических задач.

Может ли религия влиять на политику?

Односторонность влияния политики на религию и в целом неспособность последней воздействовать на «серьезные» сферы общества казались чем-то очевидным и достаточно хорошо обоснованным. Прекрасно известен тезис Макса Вебера о влиянии протестантской этики на дух капитализма. Вебер описывал, как Реформация прокладывала путь к становлению рациональной промышленной капиталистической системы, превратившейся в определяющую силу современного мира. Однако его работа заканчивается грустными размышлениями о том, что эта капиталистическая система отныне покоится на «механической основе» и уже не нуждается ни в каких идеалистических подпорках – ни со стороны протестантизма с его мирским аскетизмом, ни со стороны какой-либо другой религиозной традиции.

Эта веберовская рефлексия прочно завладела воображением ученых и стала неотъемлемой частью теории секуляризации, царившей в социологии религии на протяжении практически всего XX века. Лучше всего ее резюмировал американский социолог религии Питер Бергер, провозгласивший, что христианство было «своим собственным могильщиком»: оно взрастило монстра, влиять на которого отныне не в силах и который медленно подрывает социальные корни как самого христианства, так и любой другой религии. Религия – зависимая переменная, «надстройка», если воспользоваться марксистской терминологией, – которая испытывает постоянное влияние – или лучше сказать давление – «базиса», то есть экономики, но также и политики, рихтующей религию в зависимости от текущей конъюнктуры.

Подобная догма была существенно поколеблена в конце 1970-х гг., когда произошло несколько событий, заставивших переосмыслить вопрос о соотношении политики и религии – на этот раз уже в контексте обратного влияния, то есть религии на политику. Первым знаковым событием стала иранская революция 1979 г., в результате которой к власти пришли силы, взявшие курс на создание Исламской республики. События в Иране доказали: политическая духовность – серьезный фактор, который нельзя с легкостью списать со счетов указаниями на то, что модернизация западного типа необратима и любое модернизирующееся общество будет со временем напоминать европейские прототипы – в том числе и в отношении секуляризации, то есть снижения социальной значимости религии. Такие настроения резюмировал французский философ Мишель Фуко, внимательно следивший за иранскими событиями: «Происходящая на наших глазах агония иранского режима – это последний этап процесса, начавшегося почти шестьдесят лет назад: модернизация исламских стран по европейскому образцу».

Второе знаковое событие, перевернувшее представления о взаимосвязи религии и политики, имело место в абсолютно другой части света – в США. Речь идет о становлении и расцвете движения «новых христианских правых», которое опять же во второй половине 1970-х гг. превратилось во влиятельную общественную и политическую силу. «Новые христианские правые» возникли в контексте американских «культурных войн», когда социальные прогрессисты и консерваторы схлестнулись по поводу традиционной семьи, абортов, религиозного образования, нравственности в искусстве и средствах массовой информации и т.д. Озабоченные моральным упадком американского общества консервативные христиане (прежде всего протестанты) пошли в политику под лозунгом возрождения «духовно-нравственных ценностей» Америки, которая, как они считали, покоится на фундаменте иудео-христианской культуры.

Эти два знаковых события оказались не финальной агонией религиозных традиций, пытавшихся в последний раз напомнить миру о своем былом могуществе, но свидетельствами начала новой эпохи, в которой религии снова превращаются в одну из определяющих сил. Распад Советского Союза и «религиозное возрождение» на постсоветском пространстве – и в Восточной Европе в целом – стали символом глубокого кризиса секулярных идеологий и краха самой идеи атеистического строя, основанного на вытеснении религии из жизни человека.

Тенденции, которые обозначились в конце семидесятых, с тех пор не просто не сошли на нет, но, наоборот, усугубились. Политический ислам из фактора, определяющего жизнь отдельных «мусульманских государств», превратился в транснациональное движение, затрагивающее сегодня не только весь Ближний Восток, но даже те регионы, для которых ислам никогда не был особо значим, – например, современную Западную Европу.

Собственно, политизация религии не сводится только к обозначенным выше контекстам. Аналогичные процессы затронули практически все значимые религиозные традиции мира – индуизм (индуистский национализм), буддизм (конфронтация с Китаем по поводу Тибета), иудаизм (роль раввината в израильской политике) и т.д. Религиозный фактор из элемента «надстройки» все отчетливее превращается в один из несущих элементов структуры современного общества.

Не меньшим сюрпризом, чем сама политизация, стало то, что обозначенный выше религиозный подъем вывел на первый план вовсе не прогрессистские силы внутри религиозных традиций. Наоборот, по мнению Питера Бергера, «именно консервативные/ортодоксальные/традиционалистские движения повсеместно на подъеме.

В силу таких установок исследователи с надеждой встретили религиозный подъем конца XX века. В монографии «Публичные религии в современном мире» (1994) Хосе Казанова оптимистично высказывался по поводу набирающей общественно-политическую значимость религии, которая, как он считал, «служила и продолжает служить как защитник от “диалектики просвещения”, как поборник прав человека и гуманистических ценностей, которым угрожают секулярные сферы с их абсолютными притязаниями на внутреннюю функциональную автономию».

Религия как слепое пятно

Осознанию того, что религия является полновесным фактором, влияющим в том числе и на политические процессы, мешает «секулярная предвзятость» интеллектуалов, то есть тех, кто призван осмысливать ключевые трансформации современного мира. Под «секулярной предвзятостью» я имею в виду не отсутствие личного религиозного опыта, но отказ воспринимать религию всерьез. Речь идет о глубоко засевшем убеждении, согласно которому религия и религиозность – в лучшем случае «надстройка» над более серьезными элементами общественно-экономического «базиса», которая пусть и может впечатлить суеверных старушек, но уж точно не способна превратиться в силу, оказывающую влияние на столь «серьезную» сферу, как политика.

Речь идет о глубоко засевшем убеждении, согласно которому религия и религиозность – в лучшем случае «надстройка» над более серьезными элементами общественно-экономического «базиса», которая пусть и может впечатлить суеверных старушек, но уж точно не способна превратиться в силу, оказывающую влияние на столь «серьезную» сферу, как политика.

Питер Бергер писал о том, что в современном мире бушующей религиозности остается, по сути, всего два островка секулярности. Во-первых, Западная и Северная Европа, которая в силу особенностей своего исторического развития – в частности, сильного влияния идей антирелигиозного французского Просвещения – подверглась глубокой и фундаментальной секуляризации. Во-вторых, вестернизированная высокообразованная элита, существующая во всех частях света и задающая доминирующие описания социальной реальности, которые – вполне в соответствии с их собственной «секулярной предвзятостью» – рисуют мир гораздо менее религиозным, чем он есть на самом деле. Секулярная оптика элит делает создаваемые ими описания слепыми по отношению даже к самым очевидным проявлениям религиозности. Типовая реакция на религиозное возрождение – попытка представить его лишь как «временные трудности», после которых победный тренд секуляризации продолжит триумфальное шествие. Все это напоминает скорее какую-то квазирелигиозную веру в торжество разума и прогресса, чем констатацию того, что происходит в реальности.

Типовая реакция на религиозное возрождение – попытка представить его лишь как «временные трудности», после которых победный тренд секуляризации продолжит триумфальное шествие. Все это напоминает скорее какую-то квазирелигиозную веру в торжество разума и прогресса, чем констатацию того, что происходит в реальности.

В результате осмысление религиозных процессов – в том числе и тех, которые непосредственно затрагивают политику, – оказывается чрезвычайно замедленным, запаздывающим. Секулярная оптика интеллектуальных элит фиксирует всплески религиозности лишь тогда, когда не замечать их уже невозможно. Хорошая иллюстрация – пример немецкого философа Юргена Хабермаса, убежденного сторонника секулярного мировоззрения. Чтобы пробудить Хабермаса от догматического сна, понадобился взрыв башен-близнецов 9/11. После этого он, наконец, заметил религию и пришел к мысли о том, что ее нельзя игнорировать: из этого пробуждения выросла теория постсекулярного общества, суть которой – в осмыслении того, как интегрировать верующих в структуру принятия решений современных либеральных демократических конституционных государств.

В целом религиозный подъем второй половины XX века стал одной из тех фундаментальных трансформаций, которую прозевали социальные науки, десятилетиями твердившие о неминуемости секуляризации и о несовместимости религии с реалиями современного общества.

Питер Бергер в своих лекциях приводил полуанекдотические примеры того, как эта религиозная слепота искажает восприятие. Так, в частности, в конце 1970-х гг. Иран посещала группа американских социологов, приехавшая на конференцию. Делегация не могла не обратить внимания на обилие людей с зелеными флагами на улице. На вопрос гостей о том, что это за люди и насколько значимо происходящее, иранские коллеги, такие же интеллектуалы, отвечали достаточно спокойно: мол, это понаехавшая с окраин деревенщина, на которую не стоит обращать внимания… Другой пример касается упомянутых выше новых христианских правых. Известного американского социолога религии перед выборами позвали на радио – поговорить о влиянии религиозных идей на электоральные предпочтения граждан. Программу вел один из крупных специалистов по американской политической жизни. Речь зашла о евангельских христианах и о том, какое влияние на американскую политику те оказывают. Ведущий, впервые услышавший об этом феномене, ехидно спросил своего гостя: «И сколько там этих ваших евангельских христиан?» И получил ответ: «Ну, миллионов 70…».

Программу вел один из крупных специалистов по американской политической жизни. Речь зашла о евангельских христианах и о том, какое влияние на американскую политику те оказывают. Ведущий, впервые услышавший об этом феномене, ехидно спросил своего гостя: «И сколько там этих ваших евангельских христиан?» И получил ответ: «Ну, миллионов 70…».

Религия – «слепая зона» современной общественной науки, слон в центре комнаты, которого никто не замечает до тех пор, пока он не начинает крушить разложенную повсюду фарфоровую посуду.

Кризис секулярных идеологий

Говоря о возрастающей значимости религиозного фактора в политике, мы избегали вопроса о причинах происходящего. Безусловно, есть уникальные для каждого конкретного случая причины, однако существует одно фундаментальное обстоятельство, выталкивающее религиозные традиции на авансцену. Речь идет о кризисе секулярных политических идеологий и, соответственно, веры в то, что секулярные политические проекты способны предложить убедительные ответы на вызовы, стоящие перед современными обществами. Отказ от религии уже более не мыслится как какое-то значимое конкурентное преимущество, благодаря которому можно обставить оппонентов в борьбе за экономическое процветание или же добиться более эффективной работы бюрократических структур.

Отказ от религии уже более не мыслится как какое-то значимое конкурентное преимущество, благодаря которому можно обставить оппонентов в борьбе за экономическое процветание или же добиться более эффективной работы бюрократических структур.

Основные модернизационные идеологии XX века, содержавшие в себе мощный секуляризационный компонент, утрачивают популярность. Георгий Дерлугьян, говоря о ситуации на Ближнем Востоке, справедливо указывает на существование в XX веке двух великих политических проектов – коммунизма и либерализма. «Каждый из этих проектов давал ответ на вопрос о том, как создать сильное государство, способное противостоять кому угодно в мире». Ради этой мечты о сильном и могучем государстве можно было отбрасывать религиозные традиции и устремляться навстречу прогрессивному идеалу. Однако к концу XX века оба этих проекта потерпели неудачу. Едва ли социалистический путь развития в духе СССР имеет сегодня много сторонников. Но и либеральный путь, основанный на простом копировании западных институтов, также не выглядит привлекательным. В ситуации такого идеологического вакуума возврат к религиозным традициям, к неким мифическим корням выглядит более чем логично. Как удачно выразился антрополог Сергей Арутюнов, «когда в доме погасло электричество, остается пойти в подвал и достать масляную лампу деда».

В ситуации такого идеологического вакуума возврат к религиозным традициям, к неким мифическим корням выглядит более чем логично. Как удачно выразился антрополог Сергей Арутюнов, «когда в доме погасло электричество, остается пойти в подвал и достать масляную лампу деда».

Собственно, новейшая история России прекрасно вписывается в эту логику: социалистический путь окончился провалом, но и попытка осуществления демократического транзита и создания либерального демократического общества также не привела к успеху. В результате страна вспомнила о своих вековых устоях и «традиционных ценностях», что прекрасно отражает общую растерянность и непонимание, куда двигаться дальше, учитывая, что наиболее очевидные варианты уже были испробованы.

Впрочем, можно копнуть и еще глубже: речь идет о кризисе не только секулярных политических идеологий, но и секулярных мировоззрений как таковых. Вера во всесилие науки и научно-технического прогресса заметно ослабела – или же сама приобрела характер квазирелигиозный, когда место Бога занимает абсолютное Знание, которого однажды достигнет человечество. Как бы нам ни хотелось обратного, но наука не способна дать ответ на ключевые морально-практические вопросы, волнующие современного человека: что такое справедливое общество? Как предотвратить войны? Как решить миграционный кризис? Более того, многие достижения, например, в сфере биотехнологий, лишь множат этические дилеммы, не имеющие однозначного решения внутри науки. Не говоря уже о том, что ученым так и не удалось решить проблемы смерти, страдания, болезней, бедности – в общем, все те проблемы, которые, собственно, и волнуют человека в повседневной жизни. Все эти вызовы делают религии востребованными, ведь они имеют мощное этическое, символическое, образное, поэтическое содержание, оказывающееся как никогда уместным, например, в спорах о ценности человеческой жизни или же о допустимости добровольного отказа от нее.

Как бы нам ни хотелось обратного, но наука не способна дать ответ на ключевые морально-практические вопросы, волнующие современного человека: что такое справедливое общество? Как предотвратить войны? Как решить миграционный кризис? Более того, многие достижения, например, в сфере биотехнологий, лишь множат этические дилеммы, не имеющие однозначного решения внутри науки. Не говоря уже о том, что ученым так и не удалось решить проблемы смерти, страдания, болезней, бедности – в общем, все те проблемы, которые, собственно, и волнуют человека в повседневной жизни. Все эти вызовы делают религии востребованными, ведь они имеют мощное этическое, символическое, образное, поэтическое содержание, оказывающееся как никогда уместным, например, в спорах о ценности человеческой жизни или же о допустимости добровольного отказа от нее.

Вот почему нет ничего удивительного, что в области политической философии идет активная интеллектуальная работа по «отстегиванию» секуляризма от основных политических идеологий. Так, например, в стане политического либерализма этим занимается Юрген Хабермас – в контексте разрабатываемой им теории постсекулярного общества. На другом конце – левом – аналогичную работу в отношении социализма осуществляют представители так называемого теолого-политического поворота – Ален Бадью, Славой Жижек, Джорджо Агамбен, – которые начали всерьез штудировать наследие апостола Павла в надежде вывести левую мысль из кризиса, в котором она оказалась в конце XX века.

Так, например, в стане политического либерализма этим занимается Юрген Хабермас – в контексте разрабатываемой им теории постсекулярного общества. На другом конце – левом – аналогичную работу в отношении социализма осуществляют представители так называемого теолого-политического поворота – Ален Бадью, Славой Жижек, Джорджо Агамбен, – которые начали всерьез штудировать наследие апостола Павла в надежде вывести левую мысль из кризиса, в котором она оказалась в конце XX века.

Соединение религии и политики в российском и европейском контекстах

Православная традиция не избежала этого общего вовлечения в политику – прежде всего, в контексте крушения коммунистических режимов и последующего социального и политического транзита. Как пишет Василос Макридес, внимание исследователей оказалось приковано к сюжету православие и политика «по мере того, как бывшие коммунистические страны с преобладающим православным населением и традицией начали адаптироваться к западным стандартам либеральной демократии и сопутствующим моделям, регулирующим церковно-государственные дела». Специфика политизации православия вытекают из исторических особенностей данной традиции – по крайней мере на контрасте с западным христианством: стремление полагаться на сильную светскую власть; относительное равнодушие к политике – несформированность ни политической теологии, ни социальной этики; склонность к более консервативной позиции и неприятию политического модерна; тенденция к сакрализации нации/этноса и к представлению себя в качестве выразителей интересов этой нации/этноса. Однако в поиске каких-то общеправославных черт принципиально важно избегать упрощений – православный мир чрезвычайно сложен и многообразен, тенденции, которые наблюдаются в одних православных контекстах – сакрализация нации, антилиберальный и антизападнический настрой, стремление встать в позицию государственной церкви – могут почти полностью отсутствовать в других (об этом подробно пишет Клаус Бухенау). В этом смысле можно говорить о том, что динамика политизации православия определяется не столько внутренними особенностями данной традиции, сколько историческими обстоятельствами конкретного государства в конкретный момент времени.

Специфика политизации православия вытекают из исторических особенностей данной традиции – по крайней мере на контрасте с западным христианством: стремление полагаться на сильную светскую власть; относительное равнодушие к политике – несформированность ни политической теологии, ни социальной этики; склонность к более консервативной позиции и неприятию политического модерна; тенденция к сакрализации нации/этноса и к представлению себя в качестве выразителей интересов этой нации/этноса. Однако в поиске каких-то общеправославных черт принципиально важно избегать упрощений – православный мир чрезвычайно сложен и многообразен, тенденции, которые наблюдаются в одних православных контекстах – сакрализация нации, антилиберальный и антизападнический настрой, стремление встать в позицию государственной церкви – могут почти полностью отсутствовать в других (об этом подробно пишет Клаус Бухенау). В этом смысле можно говорить о том, что динамика политизации православия определяется не столько внутренними особенностями данной традиции, сколько историческими обстоятельствами конкретного государства в конкретный момент времени.

Динамика политизации религии во многом подчиняется логике напряжения, существующего между глобализацией и принципом национального суверенитета. Границы становятся все более прозрачными, а коммуникации все проще, что приводит к миграции религиозных идей и движений из одного региона в другой. Результатом оказывается ощутимое перекраивание религиозного ландшафта. Появляются транснациональные религии, которые используют артерии глобального мира для быстрого распространения и эффективного поиска новых приверженцев. У всех на слуху транснациональный ислам, однако не менее впечатляющий пример – современное пятидесятничество. Это движение в рамках протестантизма представляет собой, вероятно, одно из самых быстро растущих религиозных движений в человеческой истории. За XX век оно смогло вырасти от нескольких общин в Северной Америке до сотен миллионов приверженцев и мегацерквей во всех частях света. Есть они и на постсоветском пространстве – их распространение началось сразу же после распада СССР и либерализации религиозного законодательства. Филип Дженкинс, известный американский религиовед, даже пошутил на этот счет: зачем советские граждане строили свои гигантские дома культуры? Чтобы протестантам после распада СССР было где проводить свои гигантские собрания.

Филип Дженкинс, известный американский религиовед, даже пошутил на этот счет: зачем советские граждане строили свои гигантские дома культуры? Чтобы протестантам после распада СССР было где проводить свои гигантские собрания.

Либерализация религиозного законодательства вкупе с транснациональными веяниями приводит к детерриториализации и деконфессионализации – то есть к ослаблению связи между территорией и конфессиональной принадлежностью. Быть русским уже не подразумевает непременно православное вероисповедание – доминирует принцип религиозной свободы и индивидуального выбора, который может быть сделан в пользу буддизма или, например, протестантизма. Все это в итоге приводит к появлению проблемы традиционных и нетрадиционных для данной территории религиозных идей и движений. Соответственно, конфессии, считающие данную территорию своей, начинают рассматривать транснациональные влияния как угрозу для своего выживания и привилегированного статуса. В результате растет запрос на ужесточение религиозного законодательства и укрепление границ, препятствующих проникновению нетрадиционных духовных веяний. Традиционные религиозные организации начинают активно защищать свои канонические территории – духовный суверенитет. Однако сделать это можно лишь при помощи светской власти. Государство, в свою очередь, также обеспокоено глобализационными процессами, подрывающими в том числе и государственный суверенитет. Кроме того, растущая социальная значимость религии делает контроль над этой сферой важным направлением государственной политики – этот процесс называется секьюритизацией религии, то есть ее превращением в один из аспектов национальной безопасности.

Традиционные религиозные организации начинают активно защищать свои канонические территории – духовный суверенитет. Однако сделать это можно лишь при помощи светской власти. Государство, в свою очередь, также обеспокоено глобализационными процессами, подрывающими в том числе и государственный суверенитет. Кроме того, растущая социальная значимость религии делает контроль над этой сферой важным направлением государственной политики – этот процесс называется секьюритизацией религии, то есть ее превращением в один из аспектов национальной безопасности.

В итоге государство идет навстречу традиционным религиозным организациям – происходит ужесточение законодательства для нетрадиционных конфессий вкупе с ограничением внешних религиозных влияний. По сути, частичная ретерриториализация и реконфессионализация религиозной сферы. Взамен государство получает поддержку со стороны патронируемых религий: последние используют имеющийся у них символический капитал для сакрализации действующей власти. На выходе – сплав ретерриториализации и секьюритизации религии дает хорошо знакомую реальность борьбы за традиционные нравственные ценности, духовную безопасность и сохранение культурного кода путем противостояния пропаганде чуждых цивилизационных ценностей, распространяемых, согласно этой логике, вместе с проповедью нетрадиционных верований.

На выходе – сплав ретерриториализации и секьюритизации религии дает хорошо знакомую реальность борьбы за традиционные нравственные ценности, духовную безопасность и сохранение культурного кода путем противостояния пропаганде чуждых цивилизационных ценностей, распространяемых, согласно этой логике, вместе с проповедью нетрадиционных верований.

В украинском случае можно наблюдать схожую динамику, только здесь в качестве угрозы национальному – и духовному – суверенитету выступает уже сама Россия, а тесное взаимодействие православной церкви и государства мыслится в качестве защиты от этой угрозы – как политической, так и религиозной.

Политизация религии затрагивает и Западную Европу, которая выше была названа одним из последних бастионов секуляризации. Для объяснения этого парадокса – политизация религии на фоне преобладающего равнодушия к религиозной вере и практике – вспомним одно из остроумных описаний войны на Балканах: это был конфликт трех сторон, у которых был похожий язык, похожая культура, похожая история. Единственное, что их разделяло, – это религия, в которую они не верили. Здесь содержится глубокая интуиция: имеет значение не только та религия, в которую ты веришь, но и та, в которую ты не веришь. Человек, не верящий в ислам, не то же самое, что человек, не верящий в христианство.

Единственное, что их разделяло, – это религия, в которую они не верили. Здесь содержится глубокая интуиция: имеет значение не только та религия, в которую ты веришь, но и та, в которую ты не веришь. Человек, не верящий в ислам, не то же самое, что человек, не верящий в христианство.

Столкновение с исламским Другим рождает фантазии о витальных, полных жизни «чужаках», которые вот-вот заменят одряхлевших «хозяев», оторвавшихся от собственных корней и погрязших в гедонизме. Эти фантазии усиливаются тревогой по поводу низкой рождаемости у коренных европейцев. Отсюда упор на христианство как свою собственную культурную основу в противовес культурной основе «чужаков» и традиционные – прежде всего семейные – ценности как панацею от демографических угроз, стоящих перед богатой и процветающей в материальном плане Европой. Христианская традиция превращается в своеобразный оберег от штурмующих Европу «иноверцев». Но одновременно христианские символы – это еще и протест против политики Европейского союза, которая ассоциируется помимо всего прочего с поощрением различных меньшинств.

Что нынешний министр внутренних дел Италии и по совместительству лидер правой политической партии «Лига» Маттео Сальвини демонстрирует во время митинга в качестве символа своей борьбы? Католические четки! Надо сказать, что монахи-католики из монастыря на Севере Италии смеялись в голос при попытке обсудить с ними этот поворот итальянских правых к христианству. Настолько христианство не вязалось с традиционным образом партии «Лига Севера» (прежнее название «Лиги». – Ред.)! С одной стороны, это можно считать примером инструментализации христианской символики во имя политических целей, но с другой – какой символ может лучше выразить как неприятие мигрантов с их исламом, так и недовольство политикой Брюсселя, подрывающей национальный суверенитет отдельных членов Евросоюза?!

* * *

Буквально на наших глазах религиозный дискурс все сильнее теснит прочие – национальный, этнический и т.д. В Европе, а отчасти уже и в России, проблема сирийских, турецких, алжирских, узбекских, таджикских мигрантов растворилась – по крайней мере в средствах массовой информации – в проблеме ислама. Религиозный фактор, возникнув, не просто не исчез, но умудрился подмять под себя все остальные. Межэтнические, межнациональные и даже межгосударственные противостояния снова стали религиозными, как это было в XVII веке – может быть, не по сути, но как минимум в общественном сознании. А учитывая кризис секулярных идеологий и мировоззрений, нет никаких оснований полагать, будто бы религию подобно джинну снова удастся загнать в бутылку, в которой она находилась последние столетия.

Религиозный фактор, возникнув, не просто не исчез, но умудрился подмять под себя все остальные. Межэтнические, межнациональные и даже межгосударственные противостояния снова стали религиозными, как это было в XVII веке – может быть, не по сути, но как минимум в общественном сознании. А учитывая кризис секулярных идеологий и мировоззрений, нет никаких оснований полагать, будто бы религию подобно джинну снова удастся загнать в бутылку, в которой она находилась последние столетия.

В этом контексте значимым – в том числе и политически значимым – вопросом становится не вопрос о том, религия или не религия, но вопрос о том, какая религия. Более рациональная или менее рациональная, более демократическая или менее демократическая, более мирная или менее мирная, более терпимая или менее терпимая. Отсюда напрямую следует возрастание важности теологии и теологических дискуссий. Идет борьба за душу религиозных традиций, от исхода которой все сильнее зависит мир на планете Земля.

#Ближний Восток #власть #Европа #идеология #Иран #ислам #история #Италия #религии #Россия #социология #США #элита

Эффект Даннинга-Крюгера — не то, чем кажется или Почему деление на умных и глупых — само по себе глупость / Хабр

Эффект Даннинга-Крюгера — когнитивное искажение, при котором люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации. Это довольно свежее понятие — сам феномен в такой форме был описан современными психологами Дэвидом Даннингом и Джастином Крюгером только в 1999 году, которое уже набрало большую популярность в кругах образованных людей.

Это довольно свежее понятие — сам феномен в такой форме был описан современными психологами Дэвидом Даннингом и Джастином Крюгером только в 1999 году, которое уже набрало большую популярность в кругах образованных людей.

Рассказ Василия Шукшина «Срезал» — художественная иллюстрация эффекта Даннинга-Крюгера в действии

Ирония популярности эффекта Даннинга-Крюгера, описывающего когнитивное искажение (bias) в том, что его упоминание само по себе выражает куда более старое когнитивное искажение — склонность людей, обладающих выраженной компетентностью в какой-либо области, к интеллектуальной сегрегации — делению людей на две категории: умных и глупых (себя, разумеется, относя к первой). Основанием для распределения других по корзинкам дураков и умников они считают собственную компетентность — и активно прибегают к упоминанию «эффекта Даннинга-Крюгера», чтобы записать кого-то в невежи, не замечая, что сами при этом, используя его таким образом, демонстрируют эффект Даннинга-Крюгера в действии.

Чего не знают даже сами Даннинг и Крюгер — что их эффект вовсе не эффект, характеризующий каких-то отдельных людей (aka глупцов), а общий принцип определения границ человеческой компетентности. Иными словами, суждения каждого человека без исключения подвержены эффекту Даннинга-Крюгера в той или иной мере в тех областях, где они не могут объективно оценить пределы своей компетентности. Даже у самых образованных людей большая часть сторон их жизни находится за пределами круга их экспертизы. И тяжелее всего подвержены эффекту Даннинга-Крюгера люди, которые считают, что этот эффект их не касается, и используют его для выделения себя в отдельную от «дураков» интеллектуальную касту.

Даннинг и Крюгер недооценили важность своего открытия. Слово эффект подразумевает некое действие или реакцию. То, что описывает «эффект Даннинга-Крюгера» — это объёмный принцип разграничения пределов познания. А уже в рамках этого принципа возникают разные эффекты.

«Эффект» означает, что это изолированное явление, встречающееся у тех или иных людей в отношении тех или иных сфер знания и опыта. Тогда как Даннинг и Крюгер описали универсальный принцип определения пределов компетентности во всех сферах знания и опыта, с которыми человек осознанно взаимодействует. В нынешней трактовке, этим эффектом называется само по себе заблуждение человека об уровне собственной компетентности. Это — не эффект, это тоже констатация положения.

Тогда как Даннинг и Крюгер описали универсальный принцип определения пределов компетентности во всех сферах знания и опыта, с которыми человек осознанно взаимодействует. В нынешней трактовке, этим эффектом называется само по себе заблуждение человека об уровне собственной компетентности. Это — не эффект, это тоже констатация положения.

На самом деле, деление людей на умных и дураков само по себе — одно из самых старых и недооцениваемых когнитивных искажений, коварство которого заключается в том, что оно играет на руку тем, у кого есть ресурсы и уровень образования для подобных мыслительных упражнений. Эта статья о том, почему «дураков» на самом деле не существует — точнее, почему все люди дураки в той или иной степени, и люди, которые считают себя умнее других — сами себя оставляют в дураках, потому что не видят собственного предрассудка, демонстрируя эффект Даннинга-Крюгера в представлении о пределах собственной компетентности:

- Зона осознанной компетентности — зона работы.

«Умный».

«Умный». - Зона ложной компетентности — зона невежества. «Тупой».

- Зона осознанной некомпетентности — зона делегирования.

Там, где человек осознанно компетентен — ты можешь выполнять работу. Где осознанно некомпетентен — делегируешь, нанимаешь специалиста. Или учишься. Осознавая некомпетеность и имея желание её поправить — возникает мотивация к учёбе

Зона не осознаваемой некомпетентности.

То, что они называют Unskilled and Unaware of it — то есть, неосознаваемая некомпетентность — гораздо коварнее. Unskilled and Unaware of it — это любая область, о которой человек не знает и, как следствие, не может не иметь ни скиллов в ней, ни знать об этом.

То, что они подразумевают под ней, на самом деле — зона, в которой человек считает себя компетентным, не подозревая об обратном. Это зона ложной компетентности.

Тупость. Зона ложной компетентности

Человек некомпетентен, но не знает о своём невежестве, поэтому у него нет повода учиться. И уверен в своей компетентности — поэтому у него и мотивации учиться. Это тупик, поэтому зона неосознаваемой некомпетентности — это зона тупости.

И уверен в своей компетентности — поэтому у него и мотивации учиться. Это тупик, поэтому зона неосознаваемой некомпетентности — это зона тупости.

То есть, порядок другой: не 1) компетентность в центре круга навыков, затем 2) область осознанной некомпетентности, а затем, на периферии — 3) неосознанной некомпетентности, а:

- зона компетентности;

- зона ложной компетентности;

- зона осознаваемой некомпетентности.

По сути, всё, в чём человек, как им кажется, «разбирается» — делится на две области — в которой они действительно разбираются, и в которой они на самом деле не разбираются, но считают, что разбираются как раз в силу своего незнания.

То есть, зона ложной компетентности aka зона тупости, на самом деле, вовсе не на периферии области знаний и опыта, а гораздо ближе к центру, являясь частью зоны предполагаемой компетентности человека.

При этом человек не знает о своей тупости и не знает границ своей тупости — иначе это была бы уже зона осознанной некомпетентности.

И в этом коварство тупости: она находится не где-то на периферии человеческого опыта и знания, а прямо у них «под носом», где они не испытывают никаких сомнений и уверенно себя чувствуют, при этом оставаясь совершенно невидимой и незаметной. Это значит, что процент зоны ложной компетентности может быть совершенно любым от 0 до 100, в каких-то случаях занимая почти всю зону предполагаемой компетентности или даже полностью её целиком: то есть, человек могут полностью не разбираться в вопросе, в котором, как они считают, они разбираются полностью.

Иными словами, человек не просто туп — он туп внезапно, и в тех областях, где, как они считают, они разбираются.

Проще говоря, всё или значительная часть того, что человек знает и умеет, может оказаться заблуждением, масштабы которого человек не узнает, пока не узнает, что заблуждался.

Более того, этот принцип может распространяться на огромное количество людей или даже всё человечество, как нередко бывало в истории с масштабными научными или идеологическими заблуждениями. Целое просвещённое человечество, уверенное в своей просвещённости, просто не подозревало о своём заблуждении.

Целое просвещённое человечество, уверенное в своей просвещённости, просто не подозревало о своём заблуждении.

Более того, этот принцип действует прямо сейчас на всё человечество в областях знания, считаемых людьми освоенными и изученными. Любая из них может оказаться зоной ложной компетентности, которую люди не смогут даже предположить (иначе это была бы уже зона осознаваемой некомпетентности), узнав о том, какая часть существующих сегодня представлений о мире является ошибочной, только когда откроют верные.

До 99% человеческих представлений о любой области, и по определению зоны ложной компетентности люди об этом не знают и не узнают, пока не узнают.

Этим принципом описываются границы компетентности человека в любой из областей знания и сфер взаимодействия с другими людьми. Всё, чем человек интересуется или с чем осознанно взаимодействует, описывается категориями границ компетентности.

Эффект Даннинга-Крюгера — это пограничный эффект, возникающий при столкновении представлений человека о собственной компетентности с объективными границами знания в конкретной области.

- Эффектом Даннинга-Крюгера можно называть, допустим, поведение человека, навязывающего свои заблуждения как модель действия для других (сжигать вышки 5G, не прививаться или, наоборот, прививаться от коронавируса).

- Либо эффектом Даннинга-Крюгера можно называть защитную реакцию (агрессивную или уклончивую) на указание ограничений по сравнению с собственными представлениями человека о своей компетентности.

Учитывая, что первый вариант поведения хорошо известен, многим знаком и имеет массу устойчивых определений — «агрессивное невежество», например, то имеет смысл закрепить применение понятия «эффект Даннинга-Крюгера» за защитной реакцией человека на указание видимых со стороны заблуждений, которые он относит к зоне своей компетентности. Либо уклончивой, либо агрессивной: то есть, когда указание на видимую со стороны область ложной компетентности человека либо игнорируется, пропускается мимо ушей, либо оспаривается и защищается.

Нетупых людей не бывает. Зона тупости — это область знания или опыта, осведомлённость о которой человек принимает за компетентность как раз в силу своей некомпетентности. Если предположить, что каждый человек осознанно взаимодействует с десятками или сотнями сферами знания и опыта, то в каждой из них у него будут зоны компетентности, зоны неосознаваемой некомпетентности и зоны осознаваемой некомпетентности. При этом коварство зоны ложной компетентности, зоны невежества aka тупости — в её неосознаваемости.

Зона тупости — это область знания или опыта, осведомлённость о которой человек принимает за компетентность как раз в силу своей некомпетентности. Если предположить, что каждый человек осознанно взаимодействует с десятками или сотнями сферами знания и опыта, то в каждой из них у него будут зоны компетентности, зоны неосознаваемой некомпетентности и зоны осознаваемой некомпетентности. При этом коварство зоны ложной компетентности, зоны невежества aka тупости — в её неосознаваемости.

Зона невежества относится к сфере опыта и знания человека, которую человек считает зоной своей компетентности, в которой он «разбирается».

Однако на самом деле зона предполагаемой компетентности делится на две части: зону компетентности и зону ложной компетентности — то есть, зону невежества, которую человек относит к зоне компетентности в силу заблуждения, обусловленного его некомпетентностью. То есть, сама суть зоны невежества в том, что человек не знает, что она является зоной его невежества — иначе она перешла бы в зону осознанной некомпетентности.

Вот это боль, приоткрыть на которую я хочу людям глаза. Что люди по отдельности и человечество в целом тупы, страшно тупы и даже не подозревают, насколько тупы в масштабах до 100% ошибаются в областях, в которых уверены в абсолютной, подтверждённой и доказанной своей научной правоте — как я в экономике. На моей стороне ведь были не только логические доводы, но и научные концепции, книги, статьи, учёные.

В отношении собственных заблуждений каждый человек уязвим двукратно:

Потому что их не замечает и будет уверен в своей правоте, пока не узнает, что ошибался.

Потому что эффект Даннинга-Крюгера, защитная реакция ложной компетентности, препятствует пониманию своих ошибок, даже если они очевидны другим людям вокруг.

Абсолютно естественно будет предположить, что зона ложной компетентности в общем объёме знаний и опыта каждого человека не менее 50%. То есть, более чем в половине всего, что, в среднем, знает или умеет человек, он заблуждается.

При том, что зона осознанной компетентности относительно общего масштаба знаний и опыта, включая осознанную некомпетентность, должна ограничиваться единицами процентов в лучшем случае.

В результате, это приводит к когнитивному искажению, когда каждый человек, обладая относительно узкой областью осознанной компетентности, замечает заблуждения на её счёт всех остальных людей, при этом не подозревая об огромных масштабах своей ложной компетентности, игнорируя или отражая все попытки окружающих указать хотя бы на некоторые их заблуждения.

В результате, люди, знающие о существовании эффекта Даннинга-Крюгера, применяя его в своей области осознанной компетентности, формируют представление о некой доле тупости окружающих людей, не замечая, защищённые эффектом Даннинга-Крюгера, масштаба собственных собственной тупости, общий масштаб которой в зонах ложной компетенции человека может на порядки превышать чужую тупость, которую он может обнаружить в зоне своей осознанной компетентности.

Например, если человек является экспертом в экономике, и это 5% от его общего запаса знаний и опыта, при этом объём его собственных заблуждений в других областях составляет 55% от его знаний и опыта, то, зная об эффекте Даннинга-Крюгера этот человек будет замечать в окружающих их ложную компетентность в его сфере компетенций, не замечая, игнорируя или парируя указания на свои заблуждения. Допустим, 25% людей в окружении этого экономиста будут иметь заблуждения по его профессиональной области. Но при этом те же 25% будут видеть уже заблуждения этого экономиста. Он точно заметит чужие заблуждения, с высокой степени не заметит свои, не признает или не поверит на указанные ему свои, и останется при впечатлении, что каждый четвёртый человек вокруг не разбирается в экономике, обманутые эффектом Даннинга-Крюгера, при собственной непогрешимости.

Иными словами, в реальности, степень заблуждений, ложной компетентности каждого человека превышает степень его осознанной компетентности. Условно говоря, каждый человек из всего, что думает, что знает, заблуждается в 70% и прав в 30%. Процент может отличаться от человека к человеку, как и области экспертизы, но, в целом, у каждого человека общая доля тупости будет перевешивать долю его компетентности. То есть, каждый человек в чём-то компетентен, в чём-то туп, причём, в сумме, туп больше, чем компетентен. Иными словами:

Условно говоря, каждый человек из всего, что думает, что знает, заблуждается в 70% и прав в 30%. Процент может отличаться от человека к человеку, как и области экспертизы, но, в целом, у каждого человека общая доля тупости будет перевешивать долю его компетентности. То есть, каждый человек в чём-то компетентен, в чём-то туп, причём, в сумме, туп больше, чем компетентен. Иными словами:

- нетупых людей не бывает,

- области и степень компетентности разных людей могут отличаться, но в общей сложности сумма заблуждений каждого человека будет выше половины их предполагаемой сферы компетентности.

Каждый человек больше туп, чем не туп.

Каждый человек компетентен гораздо в меньшем количестве областей, чем сам считает, будучи в большей части вопрос туп и не осознавая свою тупость. Однако, в силу когнитивного искажения, он будет замечать чужие заблуждения в своей области экспертизы, не замечая, игнорируя или отбиваясь в силу эффекта Даннинга-Крюгера от указаний на куда больший объём собственных заблуждений. В результате у каждого человека, знающего об эффекте Даннинга-Крюгера будет складываться ложное впечатление о 100% собственной компетентности во всех вопросах, в которых, как он считает, он разбирается, на фоне которого он будет постоянно замечать чужую ложную компетентность в узкой сфере его осознанной компетентности. В результате это ведёт у людей, пользующихся понятием эффекта Даннинга-Крюгера в нынешнем виде, ложной картины мира, в которой есть:

В результате у каждого человека, знающего об эффекте Даннинга-Крюгера будет складываться ложное впечатление о 100% собственной компетентности во всех вопросах, в которых, как он считает, он разбирается, на фоне которого он будет постоянно замечать чужую ложную компетентность в узкой сфере его осознанной компетентности. В результате это ведёт у людей, пользующихся понятием эффекта Даннинга-Крюгера в нынешнем виде, ложной картины мира, в которой есть:

Умные люди — они и эксперты в их же сферах знания, которые на 100% правы в своих представлениях (потому что, в силу эффекта Даннинга-Крюгера, не замечают, что, минимум 50% из них ошибочны),

Глупые люди, ошибки которых они видят, но эти люди сами не замечают и отказываются признавать.

Таким образом, в массовом сознании эффект Даннинга-Крюгера стал инструментом интеллектуального классового расслоения — люди, видящие в силу собственной узкой компетентности заблуждения и упрямство других, но не замечая, в силу такого же упрямства, свои, формируют ложное представление о двух типах людей — таких, как они сами, которые умеют признавать свои ошибки, просто в данный момент ни в чём не заблуждаются, и второй категории, которые точно ошибаются, но свои ошибки признать не в состоянии. Иными словами, знание об эффекте Даннинга-Крюгера в глазах многих людей формирует разделение на «умных» (обучаемых, признававших свои ошибки в прошлом, но не имеющих никаких заблуждений, включая себя) и «тупых» (необучаемых, заблуждающихся сейчас, но отказывающихся или неспособных это признать).

Иными словами, знание об эффекте Даннинга-Крюгера в глазах многих людей формирует разделение на «умных» (обучаемых, признававших свои ошибки в прошлом, но не имеющих никаких заблуждений, включая себя) и «тупых» (необучаемых, заблуждающихся сейчас, но отказывающихся или неспособных это признать).

При этом это разделение является абсолютно ложным, основанным на том же эффекте Даннинга-Крюгера, не позволяющем человеку, видящему чужие заблуждения и упрямство, замечать и признавать свои.

Людей нельзя разделить на умных и глупых по одному критерию, любая попытка будет заблуждением, основанном на эффекте Даннинга-Крюгера. Иными словами, популярное представление «есть люди умнее, а есть глупее, и я вижу, кто глупее, потому что я среди умных и знаю про эффект Даннинга-Крюгера» — само по себе когнитивное искажение, как раз эффектом Даннинга-Крюгера и обеспеченное.

Искусство жить вместе

Планета Земля населена миллионами видов — по крайней мере! Поскольку разные виды часто обитают в одних и тех же пространствах и совместно используют одни и те же ресурсы или конкурируют за них, они взаимодействуют различными способами, известными под общим названием симбиоз . Существует четыре основных симбиотических отношения: мутуализм, комменсализм, паразитизм и конкуренция.

Существует четыре основных симбиотических отношения: мутуализм, комменсализм, паразитизм и конкуренция.

Чтобы изучить эти взаимосвязи, давайте рассмотрим естественную экосистему, такую как океан. Океаническая среда известна своим видовым разнообразием. Представьте, что вы находитесь в дайв-экспедиции, чтобы исследовать подводный мир. Если бы мы были в теплых водах Тихого или Индийского океанов, мы бы, вероятно, заметили отличный пример мутуализма: отношения между рыбой-клоуном и актинией. В мутуалистических отношениях выигрывают оба вида. Морские анемоны живут на поверхности коралловых рифов. Они ловят свою жертву с помощью стрекательных клеток, называемых нематоцистами, которые расположены на их щупальцах. Нематоцисты выделяют токсины, когда маленькое животное контактирует с щупальцем актинии. Это парализует ужаленное животное, позволяя анемоне легко принести животное в рот для приема внутрь.

В то время как другие рыбы гибнут от этих ядовитых укусов, рыбы-клоуны выделяют в слизь, покрывающую их тела, вещество, подавляющее активацию нематоцист. Это позволяет рыбе-клоуну комфортно плавать между щупальцами анемонов, создавая защищенную среду, в которой потенциальные хищники погибают от укусов актиний. Это явно приносит пользу рыбе-клоуну, но как насчет морских анемонов? Ярко окрашенные рыбы-клоуны привлекают других рыб, ищущих еды. Затем эти ничего не подозревающие потенциальные хищники ловятся и съедаются анемонами.

Это позволяет рыбе-клоуну комфортно плавать между щупальцами анемонов, создавая защищенную среду, в которой потенциальные хищники погибают от укусов актиний. Это явно приносит пользу рыбе-клоуну, но как насчет морских анемонов? Ярко окрашенные рыбы-клоуны привлекают других рыб, ищущих еды. Затем эти ничего не подозревающие потенциальные хищники ловятся и съедаются анемонами.

Продолжая наше воображаемое глубоководное путешествие, мы можем наблюдать комменсальные отношения, существующие между ракушками и горбатыми китами ( Megaptera novaeangliae ). Комменсализм возникает, когда один вид живет с другим видом, на нем или внутри другого вида, известного как хозяин. Вид-хозяин не получает ни выгоды, ни вреда от отношений. В нашем воображаемом примере различные виды ракушек прикрепляются к коже китов. Ученые не открыли точный механизм, с помощью которого ракушки могут это делать, но, похоже, китов это не беспокоит. Какую выгоду получают ракушки от этих маловероятных отношений? Огромные киты переносят крошечных ракушек в богатые планктоном воды, где оба вида лакомятся обильными микроорганизмами, обитающими там.

Конечно, некоторые симбиотические отношения причиняют вред. При паразитизме один вид (паразит) живет с видом-хозяином, на нем или в нем за счет вида-хозяина. В отличие от хищничества, паразит не сразу убивает хозяина, хотя со временем он может заболеть и умереть. Примеры распространенных паразитов, обитающих в океане, включают нематод, пиявок и ракушек. Верно, хотя ракушки сосуществуют с китами, они являются паразитами крабов-плавунцов. Ракушка может укорениться в репродуктивной системе краба. Хотя краб не умирает от этого взаимодействия, его репродуктивные способности значительно снижаются.

Последний пример симбиоза, который мы рассмотрим во время нашего воображаемого погружения, — это конкуренция — борьба между организмами за одни и те же ограниченные ресурсы в экосистеме. Конкуренция может происходить между представителями одного вида (внутривидовая конкуренция) и между разными видами (межвидовая конкуренция). Примером межвидовой конкуренции в океане являются отношения между кораллами и губками. В коралловых рифах очень много губок. Однако, если они становятся слишком успешными, они берут необходимую пищу и другие ресурсы у кораллов, составляющих риф. Губки могут превзойти кораллы в борьбе за ресурсы в краткосрочной перспективе, но если слишком много кораллов погибнет, сам риф будет поврежден. Это плохо для губок, которые сами могут начать отмирать, пока риф снова не уравновесится.

В коралловых рифах очень много губок. Однако, если они становятся слишком успешными, они берут необходимую пищу и другие ресурсы у кораллов, составляющих риф. Губки могут превзойти кораллы в борьбе за ресурсы в краткосрочной перспективе, но если слишком много кораллов погибнет, сам риф будет поврежден. Это плохо для губок, которые сами могут начать отмирать, пока риф снова не уравновесится.

Симбиотические отношения могут быть полезным показателем здоровья экосистемы. Например, большие участки коралловых рифов серьезно повреждены или мертвы из-за недавнего повышения температуры океана из-за изменения климата. Повышение температуры побуждает кораллы вытеснять водоросли, которые мутуалистически живут внутри них. Без водорослей кораллы белеют и умирают. Эта потеря симбиоза является ранним признаком ухудшения здоровья кораллов и говорит о важности не только изучения симбиоза в морской среде, но и изучения негативного воздействия человека на эти взаимодействия. По словам исследователя National Geographic Сильвии Эрл: «Мы должны уважать океаны и заботиться о них так, как будто от этого зависит наша жизнь. Потому что они это делают».

Потому что они это делают».

Дарвиновская «борьба за существование» на самом деле связана с балансом

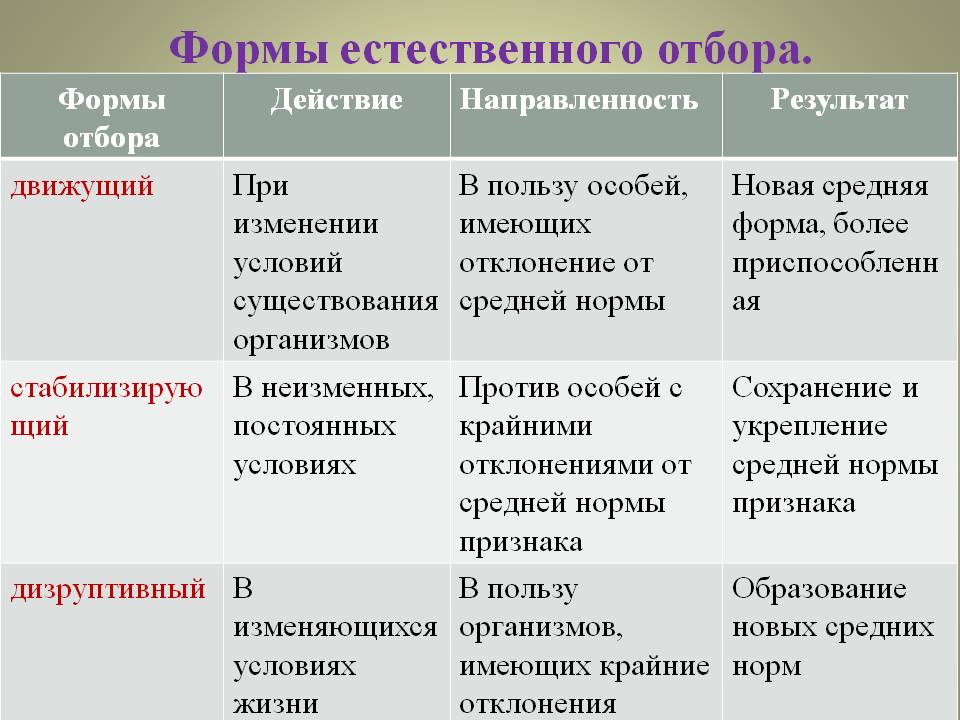

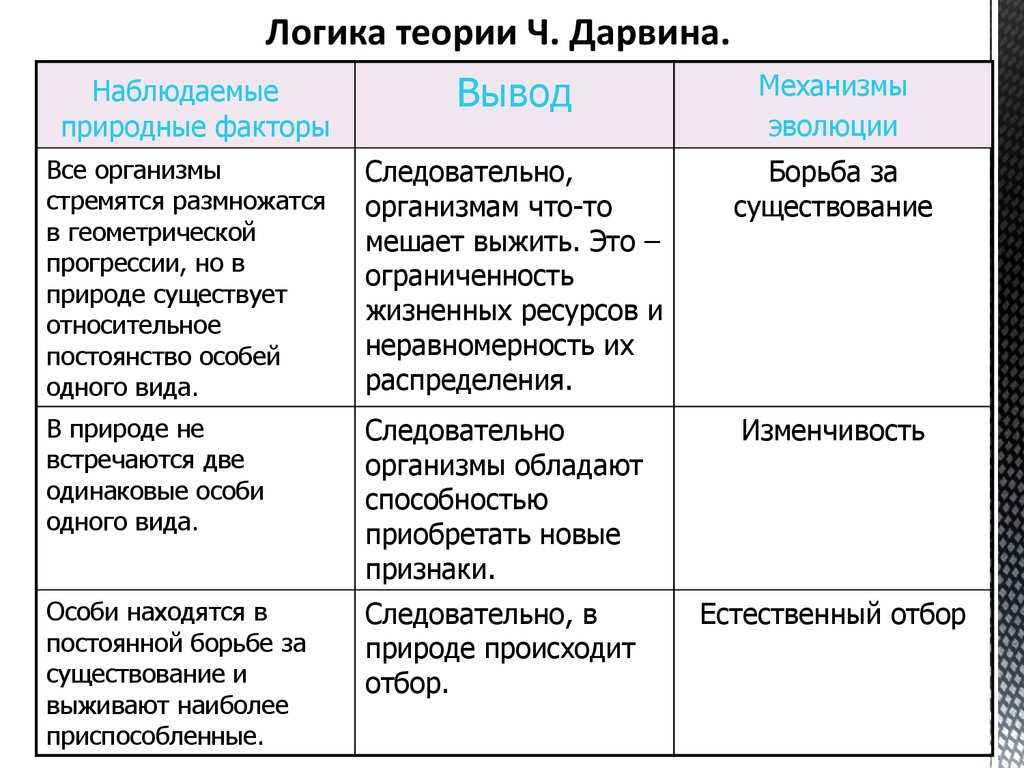

Акцент Дарвина на «борьбе за существование» как на основе естественного отбора — одна из самых неверно истолкованных идей, которые он когда-либо развивал. Дарвин ясно дал понять, что использование им этого мальтузианского термина не следует понимать буквально как означающее только конкурентную борьбу, а скорее следует понимать «в широком и метафорическом смысле».

Как он объяснил в «Происхождение видов» — и более подробно в своей неопубликованной Естественный отбор , от которого Происхождение было сокращенной версией — этот термин следует понимать как метафорическое понятие, включающее несколько значений. К ним относятся «зависимость одного существа от другого», животные, которые «борются друг с другом» из-за ограниченных пищевых ресурсов, растения, которые «борются за жизнь с засухой» и которые «борются с другими плодоносящими растениями, чтобы соблазнить птиц». пожирать и таким образом распространять его семена».

пожирать и таким образом распространять его семена».

Таким образом, концепция Дарвина была общим термином, который он использовал для описания трех уникальных форм борьбы: 1) кооперативный мутуализм между особями одного и того же вида, а также между разными видами, 2) конкуренция между особями одного и того же вида или между одним видом с другим, и 3) Стратегии, улучшающие физическую форму при столкновении с суровыми условиями. Любая из этих форм, которая привела к большей приспособленности, которую Дарвин определил как «успех в оставлении потомства» или репродуктивный успех, поэтому была бы жизненно важна для понимания естественного отбора.

Общая тема рассуждений Дарвина об этой метафорической борьбе может быть понята на его примере «запутанного берега», в котором были перекрывающиеся слои борьбы и зависимости между одним видом и другим. Например, как объяснил Дарвин, выживание паразита может зависеть от определенного вида хозяина, и он будет страдать вместе со своим хозяином. Следовательно, если паразиты серьезно ранят своего животного-хозяина или если климатические изменения приведут к уменьшению основного источника пищи их хозяина, те паразиты, которые не смогут выжить в изменившихся обстоятельствах, также могут погибнуть.

Следовательно, если паразиты серьезно ранят своего животного-хозяина или если климатические изменения приведут к уменьшению основного источника пищи их хозяина, те паразиты, которые не смогут выжить в изменившихся обстоятельствах, также могут погибнуть.

Дарвин не видел лучшего примера этой сложной взаимосвязи между видами, чем «мисселтоу». Это гемипаразитическое растение зависело от определенных видов деревьев в качестве поддержки, определенных насекомых для оплодотворения и определенных птиц для распространения их семян. Но также будет борьба за то, какое растение даст больше семян с самой привлекательной для птиц мякотью, какие семена лучше прорастут, если несколько семян будут брошены близко друг к другу, а также борьба между пустырником и деревом, поскольку последнее пострадает, если станет хозяином. для слишком многих.

Именно здесь Дарвин разъяснил свое метафорическое значение термина «борьба за существование», а также дал понять, что делает риторический выбор, а не принимает то, что он считает более точным научным описанием.

«Умный».

«Умный».

Leave A Comment