Пластический обмен. Репликация, ассимиляция, анаболизм

(анаболизм, ассимиляция).

Автор статьи — Л.В. Окольнова.

Проще говоря, это любые процессы и реакции образования, синтеза веществ.

Примеры:

● репликация ДНК

● синтез и-РНК

● синтез белка

● синтез липидов и углеводов

● фотосинтез

● хемосинтез

Подробно каждый из этих процессов мы будем разбирать в соответствующих темах, здесь же рассмотрим исходные вещества, продукты, получающиеся при энергетическом обмене, место синтеза и организмы, в которых происходят эти процессы.

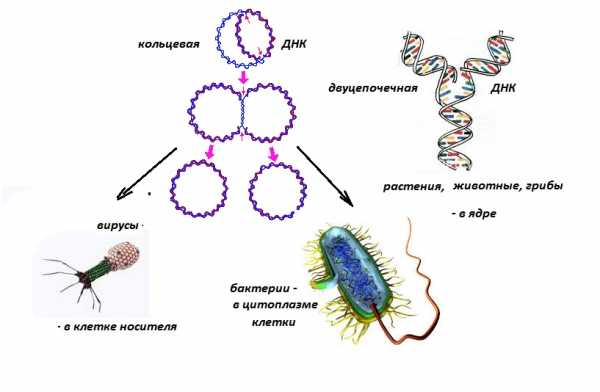

Репликация (самоудвоение) ДНК.

Из одной молекулы получаются 2 и процесс идет с затратами энергии.

Это основной процесс абсолютно для всех живых ( и неживых систем)

● у вирусов (неживых систем) — он происходит в клетках носителя;

● у всех других эукариотических организмов — в ядре

Синтез и-РНК (транскрипция).

Так же основной, базовый процесс для всего живого.

Базой, матрицей для синтеза молекулы служит ДНК.

У бактерий (прокриотических организмов) — осуществляется в цитоплазме, у всех эукариотов — в ядре.

Синтез белка.

Все живое потребляет и синтезирует белки.

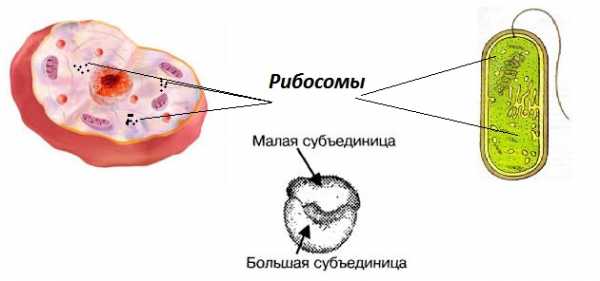

Процесс построения полимера (белка) из мономеров (аминокислот) происходит в рибосомах.

Рибосомы есть абсолютно во всех клетках — как у бактерий, так и у представителей всех царств эукариотического мира.

Процесс многостадийный и требует большого количества энергии:

1. синтез и-РНК на базе ДНК

2. выход и-РНК из ядра в цитоплазму и прикрепление к рибосоме

3. “считывание” рибосомой информации с и-РНК

4. транспорт соответствующих аминокислот с помощью т-РНК

5. построение белковой нити

Синтез липидов и углеводов.

мономер | полимер |

глицерин и жирные кислоты | липиды |

| моносахариды (глюкоза, фруктоза, рибоза) | полисахариды, т.е. углеводы |

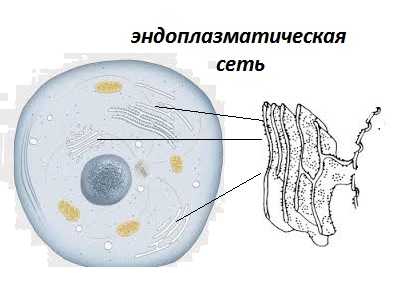

Происходит в эндоплазматической сети.

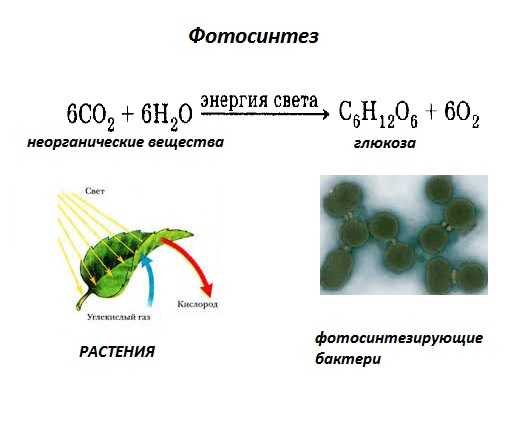

Фотосинтез.

Это прямо классический пример пластического обмена — из неорганических веществ получаются органические.

● у растений — во всех клетках наземной части организма в хлоропластах

● у бактерий — в пигменте — хлорофилле

Хемосинтез.

Это процесс пластического обмена, характерный исключительно для бактерий.

Звоните нам: 8 (800) 775-06-82 (бесплатный звонок по России) +7 (495) 984-09-27 (бесплатный звонок по Москве)

Или нажмите на кнопку «Узнать больше», чтобы заполнить контактную форму. Мы обязательно Вам перезвоним.

ege-study.ru

2.5.1. Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь.

2.5.2. Энергетический обмен в клетке (диссимиляция).

2.5.3. Фотосинтез и хемосинтез.

Клетку можно уподобить миниатюрной химической фабрике, на которой происходят сотни и тысячи химических реакций.

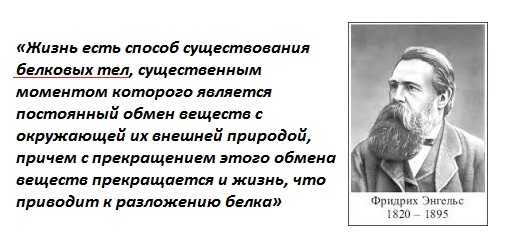

Обмен веществ — совокупность химических превращений, направленных на сохранение и самовоспроизведение биологических систем.

Он включает в себя поступление веществ в организм в процессе питания и дыхания, внутриклеточный обмен веществ, или метаболизм, а также выделение конечных продуктов обмена.

Обмен веществ неразрывно связан с процессами превращения одних видов энергии в другие. Например, в процессе фотосинтеза световая энергия запасается в виде энергии химических связей сложных органических молекул, а в процессе дыхания она высвобождается и расходуется на синтез новых молекул, механическую и осмотическую работу, рассеивается в виде тепла и т. д.

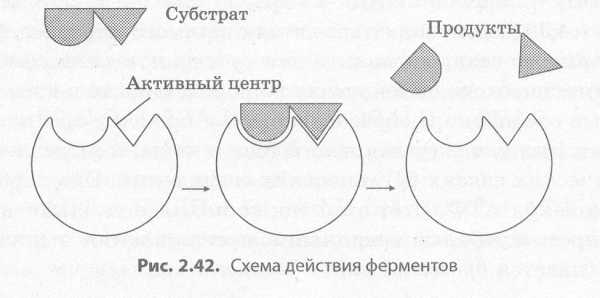

Протекание химических реакций в живых организмах обеспечивается благодаря биологическим катализаторам белковой природы — ферментам, или энзимам. Как и другие катализаторы, ферменты ускоряют протекание химических реакций в клетке в десятки и сотни тысяч раз, а иногда и вообще делают их возможными, но не изменяют при этом ни природы, ни свойств конечного продукта (продуктов) реакции и не изменяются сами. Ферменты могут быть как простыми, так и сложными белками, в состав которых, кроме белковой части, входит и небелковая —

Ферменты отличаются от катализаторов небелковой природы высокой специфичностью действия, значительным увеличением с их помощью скорости реакции, а также возможностью регуляции действия за счет изменения условий протекания реакции либо взаимодействия с ними различных веществ. К тому же и условия, в которых протекает ферментный катализ, существенно отличаются от тех, при которых идет неферментный: оптимальной для функционирования ферментов в организме человека является температура 37°С, давление должно быть близким к атмосферному, а рН среды может существенно колебаться. Так, для амилазы необходима щелочная среда, а для пепсина — кислая.

Механизм действия ферментов заключается в снижении энергии активации веществ (субстратов), вступающих в реакцию, за счет образования промежуточных фермент-субстратных комплексов (рис. 2.42).

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь

Метаболизм складывается из двух одновременно протекающих в клетке процессов: пластического и энергетического обменов.

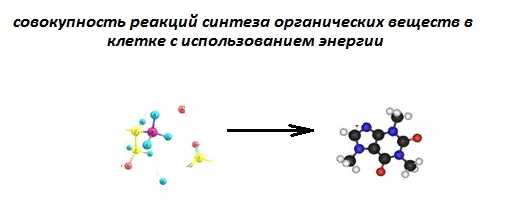

Пластический обмен (анаболизм, ассимиляция) представляет собой совокупность реакций синтеза, которые идут с затратой энергии АТФ. В процессе пластического обмена синтезируются органические вещества, необходимые клетке. Примером реакций пластического обмена являются фотосинтез, биосинтез белка и репликация (самоудвоение) ДНК.

Энергетический обмен (катаболизм, диссимиляция) — это совокупность реакций расщепления сложных веществ до более простых. В результате энергетического обмена выделяется энергия, запасаемая в виде АТФ. Наиболее важными процессами энергетического обмена являются дыхание и брожение.

Пластический и энергетический обмены неразрывно связаны, поскольку в процессе пластического обмена синтезируются органические вещества и для этого необходима энергия АТФ, а в процессе энергетического обмена органические вещества расщепляются и высвобождается энергия, которая затем будет израсходована на процессы синтеза.

Энергию организмы получают в процессе питания, а высвобождают ее и переводят в доступную форму в основном в процессе дыхания. По способу питания все организмы делятся на автотрофов и гетеротрофов. Автотрофы способны самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических, а гетеротрофы используют исключительно готовые органические вещества.

Стадии энергетического обмена

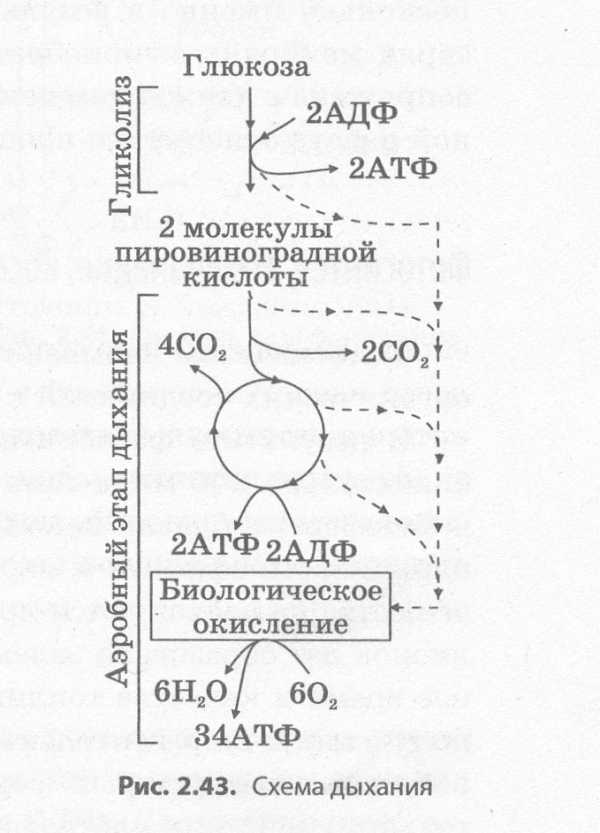

Несмотря на всю сложность реакций энергетического обмена, его условно подразделяют на три этапа: подготовительный, анаэробный (бескислородный) и аэробный (кислородный).

На подготовительном этапе молекулы полисахаридов, липидов, белков, нуклеиновых кислот распадаются на более простые, например, глюкозу, глицерин и жирные кислоты, аминокислоты, нуклеотиды и др. Этот этап может протекать непосредственно в клетках либо в кишечнике, откуда расщепленные вещества доставляются с током крови.

Анаэробный этап энергетического обмена сопровождается дальнейшим расщеплением мономеров органических соединений до еще более простых промежуточных продуктов, например, пи- ровиноградной кислоты, или пирувата. Он не требует присутствия кислорода, и для многих организмов, обитающих в иле болот или в кишечнике человека, является единственным способом получения энергии. Анаэробный этап энергетического обмена протекает в цитоплазме.

Бескислородному

расщеплению могут подвергаться различные

вещества, однако довольно часто

субстратом реакций оказывается глюкоза.

Процесс ее бескислородного расщепления

называется гликолизом. При гликолизе молекула глюкозы теряет

четыре атома водорода, т. е. окисляется,

при этом образуются две молекулы

пировиноградной кислоты, две молекулы

АТФ и две молекулы восстановленного

переносчика водорода НАДН + Н

С6Н1206 + 2Н3Р04 + 2АДФ + 2НАД → 2С3Н403 + 2АТФ + 2НАДН + Н+ + 2Н20.

Образование АТФ из АДФ происходит вследствие прямого переноса фосфат-аниона с предварительно фосфорилированного сахара и называется субстратным фосфорилированием.

Аэробный этап энергетического обмена может происходить только в присутствии кислорода, при этом промежуточные соединения, образовавшиеся в процессе бескислородного расщепления, окисляются до конечных продуктов (углекислого газа и воды) и выделяется большая часть энергии, запасенной в химических связях органических соединений. Она переходит в энергию макро- эргических связей 36 молекул АТФ. Этот этап также называется тканевым дыханием. В случае отсутствия кислорода промежуточные соединения превращаются в другие органические вещества, и этот процесс называется брожением.

Дыхание

Механизм клеточного дыхания схематически изображен на рис. 2.43.

Аэробное дыхание происходит в митохондриях, при этом пировиноградная кислота сначала утрачивает один атом углерода, что сопровождается синтезом одного восстановительного эквивалента НАДН + Н+ и молекулы ацетилкофермента А (ацетил-КоА):

С3Н403 + НАД + Н~КоА →СН3СО~КоА + НАДН + Н+ + С02.

Ацетил-КоА в матриксе митохондрий вовлекается в цепь химических реакций, совокупность которых называется циклом Кребса (циклом трикарбоновых кислот, циклом лимонной кислоты). В ходе этих превращений образуется две молекулы АТФ, ацетил-КоА полностью окисляется до углекислого газа, а его ионы водорода и электроны присоединяются к переносчикам водорода НАДН + Н+ и ФАДН2. Переносчики транспортируют протоны водорода и электроны к внутренним мембранам митохондрий, образующим кристы. При помощи белков-переносчиков протоны водорода нагнетаются в межмембранное пространство, а электроны передаются по так называемой дыхательной цепи ферментов, расположенной на внутренней мембране митохондрий, и сбрасываются на атомы кислорода:

02 +2е- →02—.

Следует отметить, что некоторые белки дыхательной цепи содержат железо и серу.

Из межмембранного пространства протоны водорода транспортируются обратно в матрикс митохондрий с помощью специальных ферментов — АТФ-синтаз, а выделяющаяся при этом энергия расходуется на синтез 34 молекул АТФ из каждой молекулы глюкозы. Этот процесс называется окислительным фосфорилированием. В матриксе митохондрий протоны водорода реагируют с радикалами кислорода с образованием воды:

4Н+ + О2—→2Н20.

Совокупность реакций кислородного дыхания может быть выражена следующим образом: 2С3Н403 + 602 + 36Н3Р04 + 36АДФ → 6C02 + 38Н20 + 36АТФ.

Суммарное уравнение дыхания выглядит таким образом:

С6Н1206 + 602 + 38Н3Р04 + 38АДФ→ 6С02 + 40Н20 + 38АТФ.

Брожение

В отсутствие кислорода или при его недостатке происходит брожение. Брожение является эволюционно более ранним способом получения энергии, чем дыхание, однако оно энергетически менее выгодно, поскольку в результате брожения образуются органические вещества, все еще богатые энергией. Различают несколько основных видов брожения: молочнокислое, спиртовое, уксуснокислое и др. Так, в скелетных мышцах в отсутствие кислорода в ходе брожения пировиноградная кислота восстанавливается до молочной кислоты, при этом образовавшиеся ранее восстановительные эквиваленты расходуются, и остаются всего две молекулы АТФ:

2С3Н403 + 2НАДН + Н+ → 2С3Н603 + 2НАД.

При брожении с помощью дрожжевых грибов пировиноградная кислота в присутствии кислорода превращается в этиловый спирт и оксид углерода (IV):

С3Н403 + Н3Р04 + АДФ + НАДН + Н+ →С2Н5ОН + С02 + АТФ + Н20 + НАД+ .

При брожении с помощью микроорганизмов из пировиноградной кислоты могут образоваться также уксусная, масляная, муравьиная кислоты и др.

АТФ, полученная в результате энергетического обмена, расходуется в клетке на различные виды работы: химическую, осмотическую, электрическую, механическую и регуляторную. Химическая работа заключается в биосинтезе белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот и других жизненно важных соединений. К осмотической работе относят процессы поглощения клеткой и выведения из нее веществ, которые во внеклеточном пространстве находятся в концентрациях, больших, чем в самой клетке. Электрическая работа тесно взаимосвязана с осмотической, поскольку именно в результате перемещения заряженных частиц через мембраны формируется заряд мембраны и приобретаются свойства возбудимости и проводимости. Механическая работа сопряжена с движением веществ и структур внутри клетки, а также клетки в целом. К регулятор- ной работе относят все процессы, направленные на координацию процессов в клетке.

Фотосинтез, его значение, космическая роль

Фотосинтезом называют процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических соединений с участием хлорофилла.

В результате фотосинтеза образуется около 150 млрд тонн органического вещества и приблизительно 200 млрд тонн кислорода ежегодно. Этот процесс обеспечивает круговорот углерода в биосфере, не давая накапливаться углекислому газу и препятствуя тем самым возникновению парникового эффекта и перегреву Земли. Образующиеся в результате фотосинтеза органические вещества не расходуются другими организмами полностью, значительная их часть в течение миллионов лет образовала залежи полезных ископаемых (каменного и бурого угля, нефти). В последнее время в качестве топлива начали использовать также рапсовое масло («биодизель») и спирт, полученный из растительных остатков. Из кислорода под действием электрических разрядов образуется озон, который формирует озоновый экран, защищающий все живое на Земле от губительного действия ультрафиолетовых лучей.

Наш соотечественник, выдающийся физиолог растений К. А. Тимирязев (1843-1920) назвал роль фотосинтеза «космической», поскольку он связывает Землю с Солнцем (космосом), обеспечивая приток энергии на планету.

Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь

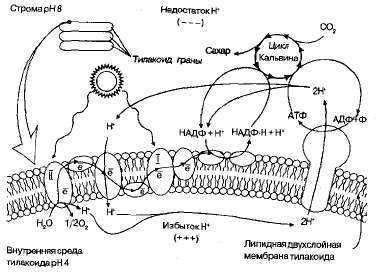

В 1905 году английский физиолог растений Ф. Блэкмен обнаружил, что скорость фотосинтеза не может увеличиваться беспредельно, какой-то фактор ограничивает ее. На основании этого он выдвинул предположение о наличии двух фаз фотосинтеза: световой и темновой. При низкой интенсивности освещения скорость световых реакций возрастает пропорционально нарастанию силы света, и, кроме того, данные реакции не зависят от температуры, поскольку для их протекания не нужны ферменты. Световые реакции протекают на мембранах тилакоид.

Скорость темновых реакций, напротив, возрастает с повышением температуры, однако по достижении температурного порога в 30°С этот рост прекращается, что свидетельствует о ферментативном характере указанных превращений, происходящих в строме. Следует отметить, что свет также оказывает на темновые реакции определенное влияние, несмотря на то, что они называются темновыми.

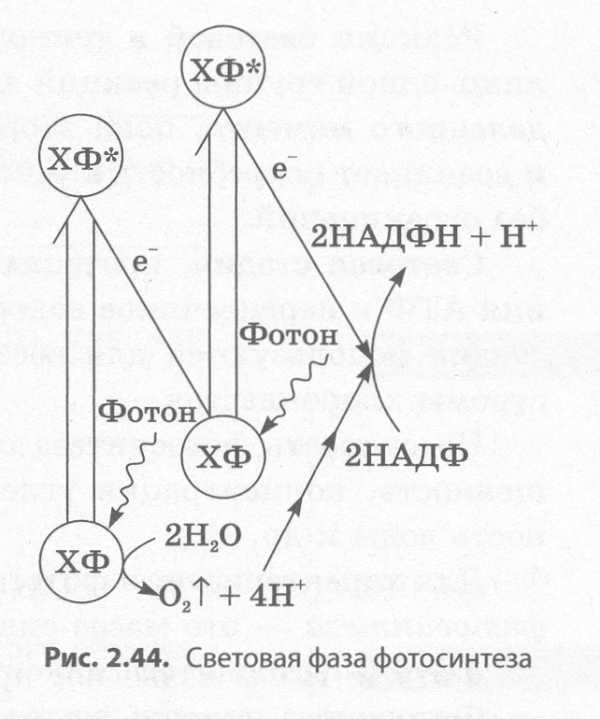

Световая фаза фотосинтеза (рис. 2.44) протекает на мембранах тилакоидов, несущих несколько типов белковых комплексов, основными из которых являются фотосистемы I и II, а также АТФ- синтаза. В состав фотосистем входят пигментные комплексы, в которых, кроме хлорофилла, присутствуют и каротиноиды. Каротиноиды улавливают свет в тех областях спектра, в которых этого не делает хлорофилл, а также защищают хлорофилл от разрушения светом высокой интенсивности.

Кроме пигментных комплексов, фотосистемы включают и ряд белков-акцепторов электронов, которые последовательно передают друг другу электроны от молекул хлорифилла. Последовательность этих белков называется электронтранспортной цепью хлоропластов.

С фотосистемой II также ассоциирован специальный комплекс белков, который обеспечивает выделение кислорода в процессе фотосинтеза. Этот кислородвыделяющий комплекс содержит ионы марганца и хлора.

В световой фазе кванты света, или фотоны, попадающие на молекулы хлорофилла, расположенные на мембранах тилакоидов, переводят их в возбужденное состояние, характеризующееся более высокой энергией электронов. При этом возбужденные электроны от хлорофилла фотосистемы I передаются через цепь посредников на переносчик водорода НАДФ, присоединяющий при этом протоны водорода, всегда имеющиеся в водном растворе:

НАДФ + 2е-+ 2Н+ → НАДФН + Н+.

Восстановленный НАДФН + Н+ будет впоследствии использован в темновой стадии. Электроны от хлорофилла фотосистемы II также передаются по электронтранспортной цепи, однако они заполняют «электронные дырки» хлорофилла фотосистемы I. Недостаток электронов в хлорофилле фотосистемы II заполняется за счет отнимания у молекул воды, которое происходит с участием уже упоминавшегося выше кислородвыделяющего комплекса. В результате разложения молекул воды, которое называется фотолизом, образуются протоны водорода и выделяется молекулярный кислород, являющийся побочным продуктом фотосинтеза:

Н20 →2Н+ +2е- +1/2О2

Протоны водорода, накопившиеся в полости тилакоида в результате фотолиза воды и нагнетания при переносе электронов по электронтранспортной цепи, вытекают из тилакоида через канал в мембранном белке — АТФ-синтазе, при этом из АДФ синтезируется АТФ. Данный процесс называется фотофосфорилированием. Он не требует участия кислорода, однако очень эффективен, так как дает в 30 раз больше АТФ, чем митохондрии в процессе окисления. Образовавшаяся в световых реакциях АТФ впоследствии будет использована в темновых реакциях.

Суммарное уравнение реакций световой фазы фотосинтеза можно записать следующим образом:

2Н20 + 2НАДФ + 3АДФ + ЗН3Р04 → 2НАДФН + Н+ + 3АТФ.

В ходе темновых реакций фотосинтеза (рис. 2.45) происходит связывание молекул С02 в виде углеводов, на которое расходуются молекулы АТФ и НАДФН + Н+, синтезированные в световых реакциях:

6С02 + 12 НАДФН + Н+ + 18АТФ→ С6Н1206 + 6Н20 + 12 НАДФ + 18АДФ + 18Н3Р04.

Процесс связывания углекислого газа является сложной цепью превращений, названной циклом Кальвина в честь его первооткрывателя. Темновые реакции протекают в строме хлоропластов. Для их протекания необходим постоянный приток углекислого газа извне через устьица, а затем и по системе межклетников.

Первыми в процессе фиксации углекислого газа образуются трехуглеродные сахара, являющиеся первичными продуктами фотосинтеза, тогда как образующуюся позже глюкозу, которая расходуется на синтез крахмала и другие процессы жизнедеятельности, называют конечным продуктом фотосинтеза.

Таким образом, в процессе фотосинтеза энергия солнечного света преобразуется в энергию химических связей сложных органических соединений не без участия хлорофилла. Суммарное уравнение фотосинтеза можно записать следующим образом:

6С02 + 12Н20 → С6Н1206 + 602 + 6Н20, или

6С02 + 6Н20 →С6Н1206 + 602.

Реакции световой и темновой фаз фотосинтеза взаимосвязаны, так как увеличение скорости лишь одной группы реакций влияет на интенсивность всего процесса фотосинтеза только до определенного момента, пока вторая группа реакций не выступит в роли лимитирующего фактора, и возникает потребность в ускорении реакций второй группы для того, чтобы первые происходили без ограничений.

Световая стадия, протекающая в тилакоидах, обеспечивает запасание энергии для образования АТФ и переносчиков водорода. На второй стадии, темновой, энергетические продукты первой стадии используются для восстановления углекислого газа, и происходит это в компартментах стромы хлоропластов.

На скорость фотосинтеза оказывают влияние различные факторы окружающей среды: освещенность, концентрация углекислого газа в атмосфере, температура воздуха и почвы, доступность воды и др.

Для характеристики фотосинтеза используется понятие его продуктивности.

Продуктивность фотосинтеза — это масса синтезируемой за 1 час глюкозы на 1 дм2 листовой поверхности. Этот показатель фотосинтеза максимален при оптимальных условиях.

Фотосинтез присущ не только зеленым растениям, но и многим бактериям, в том числе ци- анобактерям, зеленым и пурпурным бактериям, однако у последних он может иметь некоторые отличия, в частности, при фотосинтезе бактерии могут не выделять кислорода (это не касается цианобактерий).

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле

Хемосинтез — это процесс синтеза органических соединений за счет химической энергии неорганических соединений.

Данный процесс был открыт выдающимся русским ученым С.Н. Виноградским в 1887 году. К группе хемосинтетиков (хемотрофов) относятся в основном бактерии: нитрифицирующие, серобактерии, железобактерии и др. Они используют энергию окисления соединений азота, серы, ионов железа соотвественно. При этом донором электронов выступает не вода, а другие неорганические вещества.

Так, нитрифицирующие бактерии окисляют образованный из атмосферного азота азотфиксирующими бактериями аммиак до нитритов и нитратов:

2NH3 +302 → 2HNO2 + 2Н20 + 663 кДж,

2HN02 + 02 →2HN03 + 192 кДж.

Серобактерии окисляют сероводород до серы, а в некоторых случаях и до серной кислоты:

H2S + 02 → 2Н20 + 2S + 272 кДж,

2S + 302 + Н20 → H2S04 + 483 кДж.

Железобактерии окисляют соли железа:

4FeC03 + 02 + 6Н20 →4Fe(OH)3 + 4С02 + 324 кДж.

Водородные бактерии способны окислять молекулярный водород:

2Н2 + 02 → 2Н20 + 235 кДж.

Источником углерода для синтеза органических соединений у всех автотрофных бактерий выступает углекислый газ.

Хемосинтезирующие бактерии наиболее значительную роль играют в биогеохимических циклах химических элементов в биосфере, так как в процессе их жизнедеятельности образовались залежи многих полезных ископаемых. Кроме того, они являются источниками органического вещества на планете, т. е. продуцентами, а также делают доступным и для растений, и для других организмов целый ряд неорганических веществ.

studfiles.net

Обмен веществ в клетке | Дистанционные уроки

25-Июл-2013 | комментариев 8 | Лолита Окольнова

Во всех клетках живых организмов непрерывно идут процессы обмена веществ и энергии.

Это называется метаболизм.

Если рассмотреть этот процесс более детально, то это постоянные процессы образования и распада веществ и поглощения и выделения энергии.

Процесс синтеза веществ = пластический обмен = ассимиляция = анаболизм

Пластический обмен (анаболизм, или ассимиляция) – это совокупность физиолого-биохимических процессов, в ходе которых из простых органических и неорганических веществ образуются более сложные вещества. Пластический обмен протекает с затратой высокоорганизованной энергии (например, в виде АТФ)

Чтобы что-то построить, надо затратить энергию — этот процесс идет с поглощением энергии.

∗

Глюконеогенез — это процесс синтеза глюкозы из неуглеводных соединений, например, из пирувата. Реакции глюконеогенеза у человека происходят в клетках печени, почек и эпителия тонкого кишечника.

Гликогеногенез — это процесс синтеза гликогена из глюкозы. Реакции гликогеногенеза осуществляются в клетках мышечной ткани и в клетках печени

Синтез жирных кислот осуществляется в цитоплазме жировой ткани

Синтез нуклеотидов осуществляется в цитоплазме всех активных клеток организма

Процесс расщепления = энергетический обмен = диссимиляция = катаболизм

Энергетический обмен (катаболизм, или диссимиляция) – это совокупность физиолого-биохимических процессов, в ходе которых происходит окисление сложных органических веществ. В результате энергетического обмена образуются более простые органические или неорганические вещества, и выделяется высокоорганизованная энергия (например, в виде АТФ) .

В основном, это реакции окисления, происходят они в митохондриях, самый простой пример — дыхание. При дыхании сложные органические вещества расщепляются до простых, выделяется углекислый газ и энергия.

Вообще, эти два процесса взаимосвязаны и переходят один в другой. Суммарно уравнение метаболизма — обмена веществ в клетке — можно записать так:

катаболизм + анаболизм = обмен веществ в клетке = метаболизм

Энергетический обмен = Диссимиляция = Катаболизм

Этот процесс идет в несколько этапов и нам нужно рассмотреть как он проходит а различных организмах.

Организмов будет всего 2 — многоклеточный (человек, например) и одноклеточный (растительный и животный).

И запомните, сочетание букв АТФ (аденинтрифосфорная кислота) — означает “энергию”. Просто эта энергия заключена в молекуле.

Обмен веществ в клетке

Этапы диссимиляции:

1 этап — подготовительный

Давайте проследим путь пищи от начала и до конца… Итак, пища поступила в организм. А что у нас за пища? Точнее, из чего она состоит? Из белков, жиров и углеводов.

Пища начинает перевариваться.

В чем суть пищеварения? Очень просто: полимеры: белки, жиры и углеводы расщепляются до мономеров:

- жиры → до глицерина и жирных кислот

- углеводы (полисахариды) → до моносахаридов

Такое расщепление возможно с помощью ферментов (био-катализаторов)

- у одноклеточных — в их “мини-желудочках” — лизосомах (пищеварительных вакуолях)

2 этап — бескислородный — гликолиз

Глюкоза, полученная в предыдущем этапе, превращается в пировиноградную кислоту (ПВК) и выделяется энергия (“+” — это выделение энергии, “-” — поглощение).

С6H12O6 → C3H4O3 + 2 АТФ

Происходит этот процесс уже в цитоплазме клеток (как много-, так и одноклеточных организмов).

3 этап — кислородный = Цикл Кребса + окислительное фосфорилирование

Здесь мы не будем детально разбирать цикл Кребса и фосфорилирование — это будет отдельная подробная тема в формате ЕГЭ…

Сама суть этого процесса в том, что в митохондриях (на кристах) ( а если митохондроий нет, то и процесс этот отсутствет, т.е. у анаэробов кислородного этапа нет) кислота превращается уже до конца: до CO2 (то, что мы выдыхаем) и H2O:

в цикле Кребса:

C3H4O3→CO2 + h3O + 36 АТФ

Общее уравнение диссимиляции:

С6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 38 АТФ

Взаимосвязь пластического и энергетического обмена:

- Пластический обмен обеспечивает клетку сложными органическими веществами (белками, жирами, углеводами, нуклеиновыми кислотами), в том числе белками-ферментами для энергетического обмена.

- Энергетический обмен обеспечивает клетку энергией. При выполнении работы (умственной, мышечной и т.п.) энергетический обмен усиливается.

Пластический и энергетический обмен – это сопряженные (взаимосвязанные) процессы.

Реакции метаболизма рано или поздно завершаются превращением всей исходной энергии в тепло.

Еще на эту тему:

Обсуждение: «Обмен веществ в клетке»

(Правила комментирования)distant-lessons.ru

5. Пластический обмен, его этапы их характеристика. Биосинтез белка.

Пластический обмен — это эндотермический процесс синтеза высокомолекулярных органических веществ, сопровождающийся поглощением энергии. Происходит в цитоплазме.

Этапы:

1)Подготовительный — из простых веществ и множества промежуточных соединений синтезируются необходимые для организма АМК, ВЖК, моносахара, азотные основания.

2)Безкислородный — происходит сборка сложных высокомолекулярных соединений(белки,жиры и т.д.). Эти реакции проходят на ЭПС и в рибосомах.(из мономеров строятся полимеры)

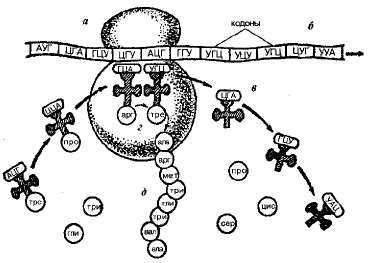

Биосинтез белка — сложный процесс создания белка в клетках из аминокислот.

Транскрипция-процесс биосинтеза всех видов РНК на ДНК, который протекает в ядре.

Определенный участок молекулы ДНК деспирализуется, водородные связи разрушаются. На одной цепи ДНК по принципу комплементарности из нуклеотидов синтезируется РНК-копия. В зависимости от участка ДНК синтезируются рибосомные, транспортные, информационные РНК.

После синтеза, иРНК выходит из ядра и направляется в цитоплазму к месту синтеза белка на рибосомы.

Трансляция-процесс синтеза полипептидных цепей, осуществляемый на рибосомах, где иРНК является посредником в передаче информации о первичной структуре белка. Каждая аминокислота соединяется с соответствующей тРНК за счет энергии АТФ. Образуется комплекс тРНК — аминокислота, который поступает на рибосомы.ИРНК в цитоплазме соединяется рибосомами.ТРНК с аминокислотами по принципу комплементарности соединяются с иРНК и входят в рибосому. В рибосоме между двумя аминокислотами образуется пептидная связь, а освободившаяся тРНК покидает рибосому. При этом иРНК каждый раз продвигается на один триплет. Весь процесс обеспечивается энергией АТФ. Происходит синтез молекул белка.

6. Энергетический обмен, его этапы их характеристика.

Энергетический обмен — выделяется энергия. Распад веществ в клетке до простых, неспецифичных соединений. Начинается в цитоплазме, а заканчивается в митохондриях.

Этапы:

1) Подготовительный — крупные молекулы распадаются на мономеры. Белки до АМК. Углеводы до моносахаров. Жиры до ВЖК. У одноклеточных животных идёт в вакуолях и лизосомах. У многоклеточных животных этот этап проходит в ЖКТ или в лизосомах с выделением 10% энергии в виде тепла.

2) Безкислородный — происходит гликолиз и молочнокислое брожение. При этом глюкоза в цитоплазме клеток расщепляется до молочной кислоты. При этом высвобождающаяся энергия идет на синтез 2 молекул АТФ. У некоторых микроорганизмов, а иногда и в клетках глюкоза расщепляется до этанола. АМК, ВЖК, глицерин на этом этапе расщепляются до молочной кислоты, а иногда с образованием спирта.

3) Кислородный — универсальный этап, он абсолютно одинаков для распада мономеров с образованием воды и углекислого газа. При расщеплении двух молекул молочной кислоты выделяется энергия, необходимая на синтез 36 молекул АТФ. Происходит в митохондриях. Там есть ферменты и атмосферный кислород. Процесс окисления органических веществ в присутствии кислорода называется тканевым дыханием, или биологическим окислением. Энергия выделяется на этом этапе дискретно. Основная часть энергии идёт на синтез АТФ, а частично рассеивается в виде тепла.

studfiles.net

Пластический обмен

Пластический обмен

Фотосинтез. Это процесс преобразования энергии света в энергию химических связей органических веществ. Процесс фотосинтеза обычно описывают уравнением:

Такое преобразование происходит в хлоропластах, где имеются молекулы хлорофиллов, поглощающих световые волны разной длины. Важнейшими из них являются хлорофиллы П700 и П680, поглощающие свет с длиной волны 700 и 680 нм соответственно. Они входит в состав реакционных центров фотосистем I и II.

Процесс фотосинтеза представляет собой цель окислительно-восстановительных реакций, где происходит восстановление углекислого газа до органических веществ. Всю совокупность фотосинтетических реакций принято подразделять на две фазы— световую и темновую. Темновая фаза происходит параллельно световой с использованием продуктов, образованных в световой фазе.

Световая фаза фотосинтеза. Прохождение световой фазы связано с мембранами тилакоидов при участии хлорофилла и других пигментов, фермента АТФ-синтетазы, встроенного в мембрану тилакоидов, и белков-переносчиков.

Для световой фазы фотосинтеза характерно то, что энергия солнечной радиации, поглощенная хлорофиллами, преобразуется сначала в электрохимическую, а затем в энергию макроэрги-ческих связей АТФ. Это достигается путем переноса электронов и ионов водорода с помощью специальных переносчиков через мембрану тилакоидов (рис. 1.18).

Световая фаза фотосинтеза разделяется на фотофизическую и фотохимическую. В фотофизической фазе происходит поглощение квантов света молекулами хлорофиллов П700 (фотосистема I) и П680 (фотосистема II) и переход этих молекул в возбужденное состояние.

В фотохимической фазе обе фотосистемы работают согласованно.

Рис 1.18. Схема фотосинтеза (стрелками показан перенос протонов и электронов).

Фотосистема I. Возбужденная молекула П700 отдает электрон акцептору. От него по системе переносчиков этот электрон попадает на внешнюю сторону тилакоида (обращенную в стро-му). При этом молекула П700 окисляется и П700 превращется в П700+:

Фотосистема II. Возбужденная молекула П680 отдает электрон акцептору. От него по системе переносчиков электрон переходит в фотосистему I и восстанавливает молекулу П700. При этом молекула П70О возвращается в исходное состояние и становится вновь способной поглощать свет и переходить в возбужденное состояние.

Молекула же П680, отдав электрон, превращается в П680+. Для ее восстановления используются электроны, отщепляемые от молекул воды в процессе так называемого фотолиза, или фотоокисления:

Благодаря фотолизу внутри тилакоида накапливаются протоны и образуется молекулярный кислород, который диффундирует в атмосферу. Кислород является побочным продуктом реакций фотосинтеза.

Протоны, образовавшиеся при фотолизе, не могут проникнуть через мембрану тилакоида и накапливаются внутри, создавая Н+-резервуар. Таким образом, по разные стороны мембраны накапливаются протоны и электроны, т. е. возникает электрохимический мембранный потенциал. Когда он достигает величины 200 мВ, протоны проталкиваются силой электрического поля через каналы фермента АТФ-синтетазы, встроенного в мембрану тилакоидов, т. е. начинает работать протонная помпа. На выходе из протонного канала создается высокий уровень энергии, которая используется для фосфорилирования имеющихся в матриксе хлоропластов молекул АДФ:

Перенесенные протоны взаимодействуют с электронами и молекулой НАДФ (кофермент никотинамидадениндинуклеотидфос-фат), образуя комплекс НАДФН + Н+:

Таким образом, активированные световой энергией электроны используются для присоединения атома водорода к его переносчику, т. е. на восстановление НАДФ’ в НАДФН + Н+

В конечном итоге в световой фазе фотосинтеза образуются АТФ, НАДФ-восстановленный и кислород, являющийся побочным продуктом фотосинтеза. Полученные АТФ и НАДФ-восстановленный используются в темновой фазе фотосинтеза.

Темновая фаза фотосинтеза. Этот сложный процесс, осуществляемый в строме хлоропластов без непосредственного поглощения света, включает большое количество реакций, приводящих к восстановлению С02 до уровня органических веществ, за счет использования энергии АТФ и НАДФ-Н + Н, синтезированных в световую фазу. Существуют разные пути восстановления. Основным из них является так называемый Сз-путь, или цикл Кальвина. Для синтеза в нем одной молекулы глюкозы необходимо 12 молекул НАДФ-Н + Н+ и 18 молекул АТФ, которые поставляются в результате фотохимических реакций фотосинтеза. СO2 поступа-ет в хлоропласты из атмосферы.

В темновой фазе фотосинтеза, таким образом, энергия мак-роэргических связей АТФ преобразуется в химическую энергию

органических веществ, т. е. энергия как бы консервируется в химических связях органических веществ.

Если реакции световой и темновой фаз объединить, исключив все промежуточные стадии и вещества, то можно получить суммарное уравнение процесса фотосинтеза, которое было приведено в начале параграфа.

Таким образом, фотосинтез —процесс, при котором происходит поглощение электромагнитной энергии Солнца хлорофиллом и вспомогательными пигментами, поглощение углекислого газа из атмосферы, восстановление его в органические соединения и выделение кислорода в атмосферу.

На скорость фотосинтеза оказывают влияние различные факторы окружающей среды: интенсивность падающего света, наличие влаги, минеральных веществ, температура, концентрация С02 и др.

Значение фотосинтеза. Уникальность и общебиологическое значение фотосинтеза определяются тем, что ему обязано своим существованием все живое на нашей планете. Этот процесс является основным источником образования первичных органических веществ, а также единственным источником свободного кислорода на Земле. Из кислорода образовался и поддерживается озоновый слой, защищающий живые организмы от воздействия коротковолновой ультрафиолетовой радиации. Кроме того, благодаря фотосинтезу регулируется содержание С02 в атмосфере.

В изучение процесса фотосинтеза, раскрытие его механизма большой вклад внесли русский ученый К. А. Тимирязев, американский М. Кальвин, австралийские М. Д. Хетч и К. Р. Слэк, а также наши белорусские ученые академики Т. Н. Годнев и А. А. Шлык.

Хемосинтез. Кроме фотосинтеза существует еще одна форма автотрофной ассимиляции — хемосинтез, свойственный некоторым бактериям. В отличие от фотосинтеза при хемосинтезе используется не световая энергия, а энергия, выделенная при окислении некоторых неорганических соединений, например сероводорода, серы, аммиака, водорода, азотистой кислоты, оксидных соединений железа и марганца и др.

Открытие бактериального хемосинтеза принадлежит русскому ученому-микробиологу С. Н. Виноградскому.

Важнейшей группой хемосинтезирующих организмов являются нитрифицирующие бактерии, способные окислять образующийся при гниении органических остатков аммиак до нитрита, а затем и до нитрата:

Азотная кислота, реагируя с минеральными соединениями почвы, превращается в соли азотной кислоты, которые хорошо усваиваются растениями.

Бесцветные серобактерии окисляют сероводород и накапливают в своих клетках серу

:

При недостатке сероводорода бактерии производят дальнейшее окисление накопившейся в них серы до серной кислоты

.

Железобактерии переводят железо Fe2+ в железо Fe3+

:

Водородные бактерии используют в качестве источника энергии реакции окисления молекулярного водорода, а в качестве единственного источника углерода — углекислый газ. Реакция окисления происходит по схеме:

Энергия, выделяемая при окислении указанных выше соединений, используется бактериями-хемосинтетиками для восстановления С02 до органических веществ.

Хемотрофные нитрифицирующие бактерии широко распространены в природе. Они встречаются и в почве, и в разных водоемах. Масштаб осуществляемых ими процессов достаточно велик, поэтому хемосинтетики играют существенную роль в круговороте азота в биосфере.

Серобактерии способствуют постепенному разрушению и выветриванию горных пород вследствие образования ими серной кислоты, являются причиной порчи каменных и металлических сооружений, выщелачивания руд и серных месторождений. Многие виды серобактерий, окисляя до сульфатов различные соединения серы, играют большую роль в процессах очищения промышленных сточных вод.

В результате деятельности некоторых железобактерий вырабатывается Fe(OH)3, скопления которого образуют болотную железную руду. Водородные бактерии используются для получения дешевого пищевого и кормового белка. Кроме того, в природных условиях водородные бактерии участвуют в окислении водорода, который может накапливаться при действии некоторых микроорганизмов, размельчающих органические вещества почвы, донные отложения водоемов и т. д.

Биосинтез белка. Важнейшим анаболическим процессом является синтез белка. Все морфологические и функциональные особенности любой клетки и организма в целом определяются структурой специфических белков, входящих в состав клеток. Способность к синтезу только строго определенных белков является наследственным свойством организмов. Последовательность расположения аминокислот в полипептидной цепи (первичной структуре белка), от которой зависят его биологические свойства, определяется последовательностью нуклеотидов в молекуле ДНК.

Последовательность нуклеотидов в полинуклеотидной цепи специфична для каждой клетки и представляет собой генетичес-кий код, посредством которого записана информация о синтезе белков. Это значит, что в ДНК каждое сообщение закодировано специфической последовательностью из четырех знаков — А, Г, Т, Ц, подобно тому как письменное сообщение кодируется знаками (буквами) алфавита или азбуки Морзе.

Генетический код характеризуется следующими свойствами:

- Код является триплетным, т. е. каждая аминокислота кодируется известным сочетанием из трех последовательно расположенных нуклеотидов, которое называется триплетом или кодонам. Нетрудно подсчитать, что число возможных комбинаций из четырех нуклеотидов по три составит 64, что более чем достаточно для кодирования 20 аминокислот, входящих в состав белка.

-

Код является множественным, или

«вырожденным», т. е. одна и та же аминокислота

может кодироваться несколькими триплетами (от 2 до 6), в

то время как каждый триплет кодирует только одну

аминокислоту, например:

фенилаланин — AAA, ААГ;

изолейцин — ТАА, ТАГ, ТАТ;

пролин — ГГА, ГГГ, ГГТ, ГГЦ;

серин — АГА, АГГ, АГТ, АГЦ, ТЦА, ТЦГ.

Исключение составляют метионин и триптофан, которые кодируются только одним триплетом (ТАЦ и АЦЦ в ДНК и соответственно АУГ и УГГ в РНК). - Код является неперекрывающимся, т. е. один и тот же нуклео-тид не может входить одновременно в состав двух соседних триплетов.

- Код однозначен, т. е. каждый триплет кодирует только одну аминокислоту.

- Код не имеет знаков препинания. Это значит, что если произойдет выпадение одного нуклеотида, то при считывании его место займет ближайший нуклеотид из соседнего кодона, из-за чего изменится весь порядок считывания. Вместе с тем между генами имеются триплеты, обозначающие прекращение синтеза одной гюлипептидной цепи (в ДНК это АТТ, АТЦ и АЦТ, а в РНК соответственно УАА, УАГ и УГА).

- Код универсален для всех живых организмов и вирусов: одинаковые триплеты кодируют одинаковые аминокислоты. Это открытие представляет собой серьезный шаг на пути к более глубокому познанию сущности живой материи, ибо универсальность генетического кода свидетельствует о единстве происхождения всех живых организмов.

К настоящему времени расшифрованы триплеты для всех 20 аминокислот, входящих в состав природных белков. Зная порядок расположения триплетов в молекуле ДНК (генетический код), можно установить последовательность расположения аминокислот в белке. В одной молекуле ДНК может быть закодирована последовательность аминокислот для многих белков. Функциональный отрезок молекулы ДНК, несущий в себе информацию о структуре одного белка, называется геном. Различают структурные гены, в которых закодирована информация для синтеза структурных и ферментных белков, и гены с информацией для синтеза тРНК, рРНК.

Итак, план построения белка закодирован в ДНК, которая непосредственного участия в синтезе белковых молекул не принимает.

Процесс биосинтеза белка осуществляется на рибосомах, расположенных преимущественно в цитоплазме. Следовательно, для передачи генетической информации с ядерной ДНК к месту синтеза белка требуется посредник. Таким посредником является иРНК, которая на основе принципа комплементарности синтезируется на одной из цепей молекулы ДНК. Этот процесс получил название транскрипции или переписывания.

Транскрипция происходит не на всей молекуле ДНК одновременно, а лишь на небольшом ее участке, отвечающем определенному гену (рис. 1.19). При этом часть двойной спирали ДНК раскручивается, обнажая короткий участок одной из цепей, который теперь будет служить матрицей для синтеза иРНК. Вдоль этой цепи движется фермент РНК-полимераза, соединяя между собой нуклеотиды в растущую цепь иРНК, последовательность нуклео-тидов которой является точной копией последовательности нук-леотидов матрицы — одного или группы рядом расположенных генов. Так, если в молекуле ДНК имеется азотистое основание цитозин, то в РНК — гуанин, и наоборот. В ДНК комплементарной парой являются аденин и тимин. Однако в состав иРНК вместо тимина входит урацил. Транскрипция может происходить одновременно на нескольких генах одной хромосомы и на генах, расположенных на разных хромосомах.

Рис. 1.19. Схема транскрипции: 1 — РНК-полимераза; 2 — синтезируемая молекула иРНК.

На специальных генах синтезируются и два других типа РНК — тРНК и рРНК. Начало и конец синтеза всех типов РНК на матрице ДНК строго фиксирован специальными триплетами, которые контролируют запуск (инициирующие) и остановку (терминирующие) синтеза РНК. Триплеты выполняют функцию знаков препинания между генами.

Синтезированная в ядре иРНК отделяется от ДНК и через поры ядерной оболочки поступает в цитоплазму, где прикрепляется к рибосоме.

Молекула иРНК может связываться одновременно с несколькими рибосомами. Их число определяется длиной иРНК. Комплекс из иРНК и рибосом (от 5-6 до нескольких десятков) называется полирибосомой или полисомой. Образование полисом повышает эффективность функционирования иРНК за счет того, что одновременно протекает синтез нескольких идентичных полипептидных цепей. Именно на полисомах происходит синтез белка, или трансляция (рис. 1.20).

Рис 1.20. Схема биосинтеза белка: а — рибосома; б — иРНК; в — тРНК; г — образование пептидной связи; д —растущая полипептид ноя цепь.

Трансляция начинается со стартового кодона АУГ. Отсюда молекула иРНК прерывисто, триплет за триплетом продвигается через рибосомы, что сопровождается ростом полипептидной цепочки. Число аминокислот в таком белке равно числу триплетов иРНК.

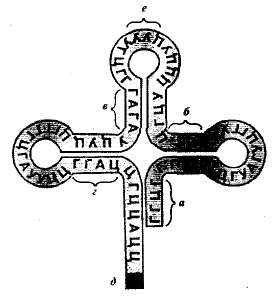

Выстраивание аминокислот в соответствии с кодонами иРНК осуществляется на рибосомах при помощи тРНК — главных агентов синтеза белка. Благодаря определенному расположению комплементарных нуклеотидов цепочка тРНК имеет форму, напоминающую лист клевера (рис. 1.21). При этом тРНК имеет акцепторный конец, к которому присоединяется активированная энергией АТФ аминокислота.

Активацию аминокислот осуществляют специфичные ферменты аминоацил-тРНК-синтетазы, т. е. для каждой аминокислоты существует свой фермент. Механизм активации заключается в том, что фермент одновременно взаимодействует с соответствующей аминокислотой и АТФ, которая теряет при этом пирофосфат. Тройной комплекс из фермента, аминокислоты и АТФ называется активированной (богатой энергией) аминокислотой, которая способна спонтанно образовать пептидную связь, что приводит к синтезу полипептидов. Данный процесс активации — необходимый этап белкового синтеза, поскольку свободные аминокислоты не могут прямо присоединяться к полипептидной цепи.

Рис 1.21. Структура тРНК: а, б, в, г — участки комплементарного соединения; д —участок соединения с аминокислотой; е—антикодон.

В противоположной части молекулы тРНК располагается специфический триплет (антикодон), ответственный за прикрепление по принципу комплементарности к определенному триплету иРНК (кодой).

тРНК с присоединенной к ней активированной аминокислотой антикодоном присоединяется к кодону иРНК. Затем к той же рибосоме прикрепляется вторая тРНК с аминокислотой в соответствии со следующим кодоном. В функциональном центре рибосомы оказываются два триплета (кодона), с которыми взаимодействуют две транспортные РНК. В рибосоме, таким образом, оказались две аминокислоты, между которыми возникает пептидная связь. Первая тРНК, освободившись от аминокислоты, покидает рибосому. Далее к образованному дипептиду аналогичным путем пристраивается третья, четвертая и т. д. аминокислоты, принесенные в рибосому своими тРНК. Процесс продолжается до тех пор, пока в рибосому не попадет один из трех терминирующих кодонов: УАА, УАГ или УГА, — после чего синтез белка прекращается.

Таким образом, последовательность кодонов иРНК определяет последовательность включения аминокислот в цепь белка. После завершения синтеза белка иРНК под действием ферментов распадается на отдельные нуклеотиды.

Таким образом, роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка заключается в преобразовании генетической информации, представленной в виде последовательности нуклеотидов ДНК, в структуру молекулы иРНК, а затем в последовательность аминокислот в молекуле белка. Реакции синтеза иРНК (транскрипция) и белка (трансляция) осуществляются по матрицам (ДНК и иРНК соответственно), поэтому они получили название реакций матричного синтеза.

Каждый этап биосинтеза белка катализируется соответствующими ферментами и снабжается энергией за счет расщепления АТФ. Синтезированные белки поступают в каналы эндоплазма-тической сети, где происходит их дозревание, приобретение вторичной, третичной и четвертичной структур.

Синтез белковых молекул происходит непрерывно и идет с большой скоростью: за 1 мин образуется от 50 до 60 тыс. пептидных связей. Синтез одной молекулы белка длится всего 3—4 с. В результате половина белков тела человека (в среднем в нем около 17 кг белка) обновляется за 80 суток. За всю жизнь в организме человека белки обновляются около 200 раз.

Источник : Н.А. Лемеза Л.В.Камлюк Н.Д. Лисов «Пособие по биологии для поступающих в ВУЗы»

sbio.info

Пластический обмен веществ

Пластический обмен веществ обозначает совокупность реакций: усвоение и преобразование поступаемых веществ с участием энергии. Организм человека состоит из сложных химических непрекращающихся реакций, как синтез и расщепление, посредством которых разрушаются одни вещества и образуются другие.

Пластический обмен веществ обозначает совокупность реакций: усвоение и преобразование поступаемых веществ с участием энергии. Организм человека состоит из сложных химических непрекращающихся реакций, как синтез и расщепление, посредством которых разрушаются одни вещества и образуются другие.

Читайте также: Пластический обмен.

Что такое пластический обмен веществ

Получаемый кислород, органические вещества, вода и минеральные соли преобразуются, и человек выделяет наружу конечные продукты метаболизма, как вода, креатинин, азотосодержащие соединения, соли мочевой кислоты и другие излишки, поддерживая этим основную функцию обмена веществ. Метаболизм человека состоит из противоположных, но неотделимых действий ассимиляции (пластического обмена) и диссимиляции (энергетического обмена).

Организм, вследствие расщепления, пополняется необходимой энергией, частью которой делиться с окружающей средой в виде рассеивания тепла. Сочетание таких процессов, определяющих условия усвоения и накопления необходимой энергии, составляют суть пластического обмена и жизнедеятельности в целом.

Статьи по теме:

Получаемые организмом питательные вещества участвуют в синтезе белков, углеводном обмене и отвечают за качество построения новых клеток. Благодаря пластическому обмену происходит развитие и деление клеток, способных меняться на протяжении жизни.

Например, только за сутки в желудке и кишечнике человека меняется до половины эпителиальных клеток, 1,75 клеток костного скелета и миллиарды лейкоцитов и эритроцитов крови. Значение этого вида обмена сводится к обеспечению клетки строительным материалом белком и органическими веществами.

Значение белка для организма и метоболизма

Белки являются пластическим материалом, а его молекулы постоянно обновляются. Место любой разрушенной молекулы занимает новая, и таким образом клетка сохраняет одинаковый химический состав. Подобное обновление происходит благодаря белковым продуктам и через реутилизацию собственных белков. Из 20 аминокислот, отвечающих за образование белков белки, 10 остаются незаменимыми они не способны синтезироваться организмом. Если брать тот факт, что в конечный распад составляют азотосодержащие соединения, а белковый обмен оценивается по азотистому балансу в соотношении поступления и выделения организмом, и ему требуется сохранение определенного оптимума для поддержания жизнедеятельности.

Виды обменов взаимодополняемы, но не всегда сбалансированы, потому как на процесс метаболизма влияет возраст человека. В молодости преобладает пластический обмен в период интенсивного развития организма подразумевается большое количество питательных веществ, что нехарактерно для более зрелых людей.

← Прочная взаимосвязь пластического и энергетического обмена веществ Узнайте что такое пластиды в биологии →biologylife.ru

Пластический обмен, его суть и роль для организма

Пластический обмен носит еще название анаболизма или ассимиляции и является совокупностью всех ферментативных биохимических реакций, в результате которых синтезируются биоорганические соединения.

Пластический обмен включает биосинтез протеинов, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот. При анаболизме проходит также процесс фотосинтеза и хемосинтеза.

Если говорить о пластическом обмене в организме человека, то сразу надо сказать, что все питательные вещества, которые попадают в организм с пищей, имеют высокомолекулярный состав, поэтому не могут усваиваться. В процессе пищеварения данные соединения распадаются на отдельные мономеры, которые уже используются для синтеза специфических высокомолекулярных веществ, присущих человеческому организму.

Одним из самых важных классов соединений являются белки. Белковую природу имеют все ферменты организма, а также некоторые гормоны. Белками являются гемоглобин (обеспечивает дыхательную функцию), антитела (обеспечивают иммунный ответ организма), актин и миозин (предопределяют сокращение мышц), коллаген и кератин (выполняют структурную функцию в организме).

Учитывая важную роль белков для функционирования организма, стоит рассмотреть процесс их синтеза как важной части пластического обмена.

Надо сказать, что все живые организмы отличаются между собой наличием специфических протеинов, которые состоят из аминокислот. Именно взаиморасположение аминокислот определяет специфические свойства белковых соединений.

Белки синтезируются в клеточной цитоплазме на специальных органеллах — рибосомах. Данные структуры состоят из большой и малой субъединиц. Они принимают участие в процессах синтеза протеинов. Важную роль в биосинтезе белков играют нуклеиновые кислоты, к которым относится ДНК и РНК. Так, структурные единицы ДНК (гены) содержат закодированную информацию о первичной структуре белков (последовательность аминокислот), а РНК отвечает за ее считывание и транспорт аминокислот к месту, где идет синтез белка.

Синтез протеинов происходит в два этапа: транскрипция и трансляция. В основе транскрипции лежит процесс переноса информации о структуре белка с ДНК на РНК.

Трансляция — это непосредственный синтез полипептидной цепи с соответствующей последовательностью аминокислот согласно генетическому коду при участии матричной (информационной) РНК. Весь процесс трансляции проходит три стадии: инициации, элонгации, терминанации. В результате трансляции образуется белок с первичной структурой.

Стоит вспомнить, что пластический обмен — это не только синтез белков или других органических соединений, но и фотосинтез, который является сложным и многоступенчатым процессом, он проходит в 2 фазы.

Световая фаза проходит в хлоропластах (на тилакоидах), при этом образуется АТФ и выделяется молекулярный кислород, а темновая фаза проходит в основном веществе хлоропластов и обуславливает поглощение углекислого газа и образование углеводов.

Думаю, не стоит останавливаться на роли фотосинтеза, достаточно сказать, что благодаря данному процессу ежегодно образуется около 150 млрд. т веществ органической природы, а также примерно 200 млрд. т кислорода.

Надо сказать, что пластический обмен тесно связан с энергетическими процессами, которые происходят в организме. Так, энергетический обмен (катаболизм) является противоположным процессом анаболизма и включает в себя все реакции расщепления, когда сложные соединения распадаются на простые, а высокомолекулярные вещества превращаются в ряд низкомолекулярных. При этом высвобождается энергия, которая используется в процессах пластического обмена.

Так, пластический и энергетический обмен в клетке составляют основу общего обмена — метаболизма, который включает все процессы синтеза и распада веществ.

fb.ru

Leave A Comment